現代日本版画家群像 第6回

菅井汲と泉茂

針生一郎

菅井汲の名をわたしが知ったのは、一九五五年ごろ、読売新聞特派員としてパリにいた海藤日出男が、「美術手帖」によせた紹介記事と図版によってである。その彼のアトリエを訪れたのは、それから十年後にはじめてヨ一ロッパに旅行したときで、一九六八年にはわたしがコミッショナーとして参加したヴェネツィア・ビエンナーレに、彼を日本の出品作家の一人として選んだから、二十日間ほどしょっちゅう会っていた。一方、泉茂の名を知ったのは、一九五四年、わたしも加わった「美術批評」の座談会で、レジェをこきおろしたのにたいして、彼が同じ雑誌の投書欄で痛烈な反論を加えたときである。五五年、タケミヤ画廊での泉の個展には、明快な色調で奔放な幻想がくりひろげられ、わたしは彼のレジェ礼讃の必然性を納得せざるをえなかった。もっとも、泉は一九五九年アメリカに渡り、六三年以後パリに移って、六〇年代末までそこにとどまったから、その間の制作と思考の推移をわたしはつぶさには知らない。菅井もまた一九七五年以後、しばらく日本で制作していたため、以前より会う機会が多くなったが、いままたパリに戻っている。二人とも版画だけにとらわれず、また国際的な評価をうけている点に、いかにも戦後の作家らしい特色があるだろう。

菅井汲は一九一九(大正八)年、神戸市に生まれた。家は代々薬種問屋だったが、父は家業を継がずに音楽家となり、また女道楽に明け暮れていたという。汲は小学校に入るまで河内に里子に出され、養家ではこどもが戸外で遊ぶ危険をおそれて、屋内でもっぱら絵を描かせたらしい。小学四年のとき、両親が離婚してふたたび天王寺の親戚にあずけられ、六年のときから心臓弁膜症で二年半の病院生活を送ったため、中学進学をあきらめて大阪の美術学校に入ったが、級友がみな年長である上に、健康の恢復も十分でなかったため、郊外で釣りをして過ごすことが多かった。

一九三七年、日中戦争開始の年、菅井は阪急電鉄の宣伝課に入社し、比較的楽な仕事だったので敗戦直後までつとめた。そのうち阪急百貨店が阪急電鉄と合併し、前者の宣伝課にいた山城隆一と同僚となって、いっしょによく釣りに出かけたという。戦後はエルンスト、ミロ、クレーなどに関心をもち、吉原治良に作品をみてもらって二科展に出品したが落選した。何をやっても駄目だという絶望にとりつかれていたが、小学校の新しい検定教科書の挿図など請負って金を貯め、一九五二年渡仏する。

パリではグランド・ショミエールでゴエルグの指導をうけたが、一年後には田淵安一、今井俊満、イタリア人ヴァロールズと四人展をひらいて、スイス人画商に作品を買われ、二年後には彫刻家タジリ・シンキチの紹介で、クラヴェン画廊と契約して個展をひらき、批評家ランベールや小説家マンディアルグに認められたのだから、デビューは速かった。このころ、クラヴェン画廊のすすめでリトグラフをはじめ、五〇年代後半にはカリギュラフィックな傾向をつよめて、ミシェル・ラゴンの「新エコール・ド・パリ」の花形となった。だが、わたしは絵具を塗りかさねた上をひっかき、黒い大まかな筆触がライト・モチーフを形づくる当時の画面に、炉辺閑話のような日本のフォークロアへの固執と、性的なイメージの暗示を感じて、情緒的な閉鎖性を指摘したことがある。

菅井汲

菅井汲

「サムライ」

1958年

リトグラフ(カラー)

54.6×46.0cm

Ed.150

サインあり

※レゾネNo.20

一九五九年、リュブリアナ版画ビエンナーレで受賞したのを機に、菅井は毎年夏ユーゴですごすことにし、高級車を購入したが、その途中ドイツのオートルートや合理的な社会生活に深い影響をうけ、六〇年代初頭から明快な色調の抽象形態に徐々に転じていった。新しい作風はランベールやマンディアルグには不評だったが、ドイツの知人たちからは支持され、しだいに彼の活躍の場はドイツや北欧に移った。わたしはこの変貌に賛成で、だから六五年にパリの家を訪問したのち、六八年のヴェネツィア・ビエンナーレの出品作家に選んだのだ。

だが、六七年秋、わたしはドイツ滞在中、菅井がひどい自動車事故で重傷を負ったという新聞記事を読み、パリの病院に駆けつけた。頸部骨折の彼は、リンゲルや酸素吸入器をさしこまれた無残な姿で、同乗中負傷した夫人もストラスブールで入院中とのことだった。わたしは帰国後に、ビエンナーレ出品は無理だから、療養に専念してはどうかと手紙を書いたが、菅井からは私の事故は死ぬか生きるかで、後遺症などなく、ぜひ出品したいと返事がきた。実際には手がもち上らず、発汗機能にも障害があるのに、彼はギブスをはめたまま精密な設計図をつくり、数人の助手を使って制作したのである。

一九六九年には、東京では東京画廊と南画廊、プラザ・ディックで、京都では国立近代美術館で、はじめての里帰り個展がひらかれた。事故後の菅井は、いっそう明確で単純な形態を求めて、シルク・スクリーンに集中し、七〇年代に入ると同じパターンの組み合わせで無数の作品を使われるように、版画は無限の複数性と匿名性を理想とすると考えるにいたる。食生活も変化を避けるため、朝昼晩と判で押したように同じメニューを毎日くりかえすようになった。菅井は日本を見直し、その自由な制作と生活の条件を享受するため数年神戸に滞在したが、パリに置き去りにしてきた夫人との問題を解決するためにも、もういちどパリに舞い戻ったのだろう。

菅井汲

菅井汲

「シグナル C」

1976年

シルクスクリーン(刷り:石田了一)

イメージサイズ:33.0×19.0cm

Ed.150

サインあり

泉茂は一九二二(大正十一)年、大阪に生まれ、一九五一年、早川良雄、山城隆一、棚橋紫水らとともに、瑛九の提唱するデモクラート美術協会に加わった。敗戦後、油絵を春陽会に出品したり、個展で発表したりしていた彼は、このころ久保貞次郎や瑛九のすすめで銅版画をはじめ、のしイカ製造機を銅版プレス機に転用したという。だが、それらの銅版画にみられる繊細な幻想は、やがてリトグラフに転じて強烈な色彩、奔放な幻想、親しみやすい物語性として炸裂する。とりわけ、太陽と鳥と顔のないインディアンといったモチーフが、彼の初期作品のユニークな特徴を形づくっている。

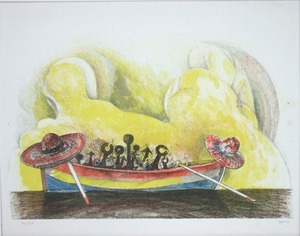

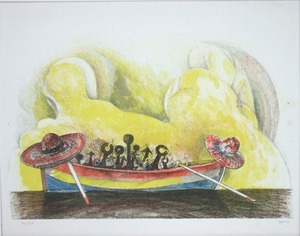

泉茂

泉茂

「漂流」

1957年

リトグラフ

36.0x55.0cm

Ed.50

サインあり

一九五九年、ジャパン・ソサエティの招待で渡米し、プラット・インスティテュートで版画の客員教授をつとめながら、泉茂は抽象表現主義の強烈な迫力に圧倒された、という。彼は画面からシュルレアリスムにつながる幻想的なイメージだけでなく、一切の情緒や表情を消し去るため、色彩を白と青だけに限定し、客体化されたシステムを求めた。そこには風に吹かれる毛のように、細い線が平行して波うつ画面もあれば、にじみやぼかしのある太い筆触を、レースのリボンのように組みあわせた画面もある。パリに移ってからも、これらのカリギュラフィックな傾向はいっそうつよまり、ロール紙に太い筆を走らせた筆触の一部を、こまかい筆致で拡大しながら再現するという独特な方法が生まれた。いずれにしろ、作者は内部で醗酵し凝縮されたイメージを表現するかわりに、みずから設定したシステムに自動的に身をゆだねながら、「アイディアをアイディアと感じさせないようにし」、その過程で未知のものを発見しようとしているのだ。

一九六八年に帰国してから、泉茂はカリギュラフィックな要素を払拭して、大きな作風の転換をとげた。そこでは、まず円や方形や三角形といった幾何学的な形態があらわれるとともに、色彩は青一色を脱却して、混色を拒否する赤、青、黄の三原色とメタリックな銀色に転じた。しかも、これらの色彩は絵筆を使わずにスプレーで吹きつけられ、また金属板にシルクスクリーンで刷りこまれる。さらに銀色の金属面に吹きつけられた色彩が、微妙な陰影と凹凸をあたえ、幾何学的形態も白い線によって分割されたり、吹きつけの濃淡によって凹凸やまるみをおびたりする。近年の作品では、アルミホイルの凹凸やコイン、メジャーなどを、写真の転写や記号の複写によってそのまま再現し、物質的な実在感をよびおこすものもみられる。

わたしにはこれらの作品が、十年にわたる外国滞在中のきびしい純化と自制を経て、ふたたび出発点にあったゆたかな可能性に、別の方角から近づきつつあるものとみえる。イメージも筆触も否定されて、大量生産の機械的な印刷のようにハードでドライな効果に達しているが、その即物的な実在感のうちにイメージも陰影や量感も新しい形でよみがえる。シルクスクリーンの技法によって、非情で硬質な物質が寡黙な歌にめざめるような、清新で透徹したポエジーがかもしだされる。泉茂はいま大阪芸術大学で教鞭をとっているが、何よりもこのような尖鋭な探求と実験の姿勢によって、関西の版画の大きな推進力となっているのである。

思えば、菅井も泉も関西に生いたって、長い外国生活をとおして変貌をとげながら、それぞれ独自な形で個性の痕跡を抹殺し、匿名性の領域へとふみこもうとしている。それは彼らが版画を、いやが上にも社会にむかってひらかれた世界にしようとするからにほかならない。二人の道程をふりかえると、いくたびもの脱皮と転換を経ていて、人一倍長い旅路だったような気がする。だが、彼らは過去のことなど忘れ去ったかのように、また新しい冒険にむかって孤独にはげしい情熱を燃やしつづけている。わたしはそういう彼らの姿に、複製メディアの多様化と拡大のなかでの、現代版画のフロンティアをみる思いがする。

(はりゅう いちろう)

*版画センターニュース(PRINT COMMUNICATION)No.58より再録

1980年6月 現代版画センター刊

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

◆故・針生一郎の「現代日本版画家群像」は「現代版画センター」の月刊機関誌「版画センターニュース」の1979年3月号(45号)「第1回 恩地孝四郎と長谷川潔」から1982年5月号(80号)「第12回 高松次郎と井田照一」まで連載されました。

ご遺族の許可を得て第4回までは毎月28日に掲載(再録)しましたが、今回から毎月14日の更新に変更します。

30数年前に執筆されたもので、一部に誤記と思われる箇所もありますが基本的には原文のまま再録します。

■針生一郎(はりゅう いちろう)

1925年宮城県仙台市生まれ。旧制第二高等学校卒業、東北大学文学部卒業。東京大学大学院で美学を学ぶ。大学院在学中、岡本太郎、花田清輝、安部公房らの「夜の会」に参加。1953年日本共産党に入党(1961年除名)。美術評論・文芸評論で活躍。ヴェネツィア・ビエンナーレ(1968年)、サンパウロ・ビエンナーレ(1977年、1979年)のコミッショナーを務め、2000年には韓国の光州ビエンナーレの特別展示「芸術と人権」で日本人として初めてキュレーターを務めた。2005年大浦信行監督のドキュメンタリー映画『日本心中 - 針生一郎・日本を丸ごと抱え込んでしまった男』に出演した。和光大学教授、岡山県立大学大学院教授、美術評論家連盟会長、原爆の図丸木美術館館長、金津創作の森館長などを務めた。2010年死去(享年84)。

◆故・針生一郎の「現代日本版画家群像」の再録掲載は第4回までは毎月28日の更新でしたが、第5回(11月)からは毎月14日の更新に変更します。

菅井汲と泉茂

針生一郎

菅井汲の名をわたしが知ったのは、一九五五年ごろ、読売新聞特派員としてパリにいた海藤日出男が、「美術手帖」によせた紹介記事と図版によってである。その彼のアトリエを訪れたのは、それから十年後にはじめてヨ一ロッパに旅行したときで、一九六八年にはわたしがコミッショナーとして参加したヴェネツィア・ビエンナーレに、彼を日本の出品作家の一人として選んだから、二十日間ほどしょっちゅう会っていた。一方、泉茂の名を知ったのは、一九五四年、わたしも加わった「美術批評」の座談会で、レジェをこきおろしたのにたいして、彼が同じ雑誌の投書欄で痛烈な反論を加えたときである。五五年、タケミヤ画廊での泉の個展には、明快な色調で奔放な幻想がくりひろげられ、わたしは彼のレジェ礼讃の必然性を納得せざるをえなかった。もっとも、泉は一九五九年アメリカに渡り、六三年以後パリに移って、六〇年代末までそこにとどまったから、その間の制作と思考の推移をわたしはつぶさには知らない。菅井もまた一九七五年以後、しばらく日本で制作していたため、以前より会う機会が多くなったが、いままたパリに戻っている。二人とも版画だけにとらわれず、また国際的な評価をうけている点に、いかにも戦後の作家らしい特色があるだろう。

菅井汲は一九一九(大正八)年、神戸市に生まれた。家は代々薬種問屋だったが、父は家業を継がずに音楽家となり、また女道楽に明け暮れていたという。汲は小学校に入るまで河内に里子に出され、養家ではこどもが戸外で遊ぶ危険をおそれて、屋内でもっぱら絵を描かせたらしい。小学四年のとき、両親が離婚してふたたび天王寺の親戚にあずけられ、六年のときから心臓弁膜症で二年半の病院生活を送ったため、中学進学をあきらめて大阪の美術学校に入ったが、級友がみな年長である上に、健康の恢復も十分でなかったため、郊外で釣りをして過ごすことが多かった。

一九三七年、日中戦争開始の年、菅井は阪急電鉄の宣伝課に入社し、比較的楽な仕事だったので敗戦直後までつとめた。そのうち阪急百貨店が阪急電鉄と合併し、前者の宣伝課にいた山城隆一と同僚となって、いっしょによく釣りに出かけたという。戦後はエルンスト、ミロ、クレーなどに関心をもち、吉原治良に作品をみてもらって二科展に出品したが落選した。何をやっても駄目だという絶望にとりつかれていたが、小学校の新しい検定教科書の挿図など請負って金を貯め、一九五二年渡仏する。

パリではグランド・ショミエールでゴエルグの指導をうけたが、一年後には田淵安一、今井俊満、イタリア人ヴァロールズと四人展をひらいて、スイス人画商に作品を買われ、二年後には彫刻家タジリ・シンキチの紹介で、クラヴェン画廊と契約して個展をひらき、批評家ランベールや小説家マンディアルグに認められたのだから、デビューは速かった。このころ、クラヴェン画廊のすすめでリトグラフをはじめ、五〇年代後半にはカリギュラフィックな傾向をつよめて、ミシェル・ラゴンの「新エコール・ド・パリ」の花形となった。だが、わたしは絵具を塗りかさねた上をひっかき、黒い大まかな筆触がライト・モチーフを形づくる当時の画面に、炉辺閑話のような日本のフォークロアへの固執と、性的なイメージの暗示を感じて、情緒的な閉鎖性を指摘したことがある。

菅井汲

菅井汲「サムライ」

1958年

リトグラフ(カラー)

54.6×46.0cm

Ed.150

サインあり

※レゾネNo.20

一九五九年、リュブリアナ版画ビエンナーレで受賞したのを機に、菅井は毎年夏ユーゴですごすことにし、高級車を購入したが、その途中ドイツのオートルートや合理的な社会生活に深い影響をうけ、六〇年代初頭から明快な色調の抽象形態に徐々に転じていった。新しい作風はランベールやマンディアルグには不評だったが、ドイツの知人たちからは支持され、しだいに彼の活躍の場はドイツや北欧に移った。わたしはこの変貌に賛成で、だから六五年にパリの家を訪問したのち、六八年のヴェネツィア・ビエンナーレの出品作家に選んだのだ。

だが、六七年秋、わたしはドイツ滞在中、菅井がひどい自動車事故で重傷を負ったという新聞記事を読み、パリの病院に駆けつけた。頸部骨折の彼は、リンゲルや酸素吸入器をさしこまれた無残な姿で、同乗中負傷した夫人もストラスブールで入院中とのことだった。わたしは帰国後に、ビエンナーレ出品は無理だから、療養に専念してはどうかと手紙を書いたが、菅井からは私の事故は死ぬか生きるかで、後遺症などなく、ぜひ出品したいと返事がきた。実際には手がもち上らず、発汗機能にも障害があるのに、彼はギブスをはめたまま精密な設計図をつくり、数人の助手を使って制作したのである。

一九六九年には、東京では東京画廊と南画廊、プラザ・ディックで、京都では国立近代美術館で、はじめての里帰り個展がひらかれた。事故後の菅井は、いっそう明確で単純な形態を求めて、シルク・スクリーンに集中し、七〇年代に入ると同じパターンの組み合わせで無数の作品を使われるように、版画は無限の複数性と匿名性を理想とすると考えるにいたる。食生活も変化を避けるため、朝昼晩と判で押したように同じメニューを毎日くりかえすようになった。菅井は日本を見直し、その自由な制作と生活の条件を享受するため数年神戸に滞在したが、パリに置き去りにしてきた夫人との問題を解決するためにも、もういちどパリに舞い戻ったのだろう。

菅井汲

菅井汲「シグナル C」

1976年

シルクスクリーン(刷り:石田了一)

イメージサイズ:33.0×19.0cm

Ed.150

サインあり

泉茂は一九二二(大正十一)年、大阪に生まれ、一九五一年、早川良雄、山城隆一、棚橋紫水らとともに、瑛九の提唱するデモクラート美術協会に加わった。敗戦後、油絵を春陽会に出品したり、個展で発表したりしていた彼は、このころ久保貞次郎や瑛九のすすめで銅版画をはじめ、のしイカ製造機を銅版プレス機に転用したという。だが、それらの銅版画にみられる繊細な幻想は、やがてリトグラフに転じて強烈な色彩、奔放な幻想、親しみやすい物語性として炸裂する。とりわけ、太陽と鳥と顔のないインディアンといったモチーフが、彼の初期作品のユニークな特徴を形づくっている。

泉茂

泉茂「漂流」

1957年

リトグラフ

36.0x55.0cm

Ed.50

サインあり

一九五九年、ジャパン・ソサエティの招待で渡米し、プラット・インスティテュートで版画の客員教授をつとめながら、泉茂は抽象表現主義の強烈な迫力に圧倒された、という。彼は画面からシュルレアリスムにつながる幻想的なイメージだけでなく、一切の情緒や表情を消し去るため、色彩を白と青だけに限定し、客体化されたシステムを求めた。そこには風に吹かれる毛のように、細い線が平行して波うつ画面もあれば、にじみやぼかしのある太い筆触を、レースのリボンのように組みあわせた画面もある。パリに移ってからも、これらのカリギュラフィックな傾向はいっそうつよまり、ロール紙に太い筆を走らせた筆触の一部を、こまかい筆致で拡大しながら再現するという独特な方法が生まれた。いずれにしろ、作者は内部で醗酵し凝縮されたイメージを表現するかわりに、みずから設定したシステムに自動的に身をゆだねながら、「アイディアをアイディアと感じさせないようにし」、その過程で未知のものを発見しようとしているのだ。

一九六八年に帰国してから、泉茂はカリギュラフィックな要素を払拭して、大きな作風の転換をとげた。そこでは、まず円や方形や三角形といった幾何学的な形態があらわれるとともに、色彩は青一色を脱却して、混色を拒否する赤、青、黄の三原色とメタリックな銀色に転じた。しかも、これらの色彩は絵筆を使わずにスプレーで吹きつけられ、また金属板にシルクスクリーンで刷りこまれる。さらに銀色の金属面に吹きつけられた色彩が、微妙な陰影と凹凸をあたえ、幾何学的形態も白い線によって分割されたり、吹きつけの濃淡によって凹凸やまるみをおびたりする。近年の作品では、アルミホイルの凹凸やコイン、メジャーなどを、写真の転写や記号の複写によってそのまま再現し、物質的な実在感をよびおこすものもみられる。

わたしにはこれらの作品が、十年にわたる外国滞在中のきびしい純化と自制を経て、ふたたび出発点にあったゆたかな可能性に、別の方角から近づきつつあるものとみえる。イメージも筆触も否定されて、大量生産の機械的な印刷のようにハードでドライな効果に達しているが、その即物的な実在感のうちにイメージも陰影や量感も新しい形でよみがえる。シルクスクリーンの技法によって、非情で硬質な物質が寡黙な歌にめざめるような、清新で透徹したポエジーがかもしだされる。泉茂はいま大阪芸術大学で教鞭をとっているが、何よりもこのような尖鋭な探求と実験の姿勢によって、関西の版画の大きな推進力となっているのである。

思えば、菅井も泉も関西に生いたって、長い外国生活をとおして変貌をとげながら、それぞれ独自な形で個性の痕跡を抹殺し、匿名性の領域へとふみこもうとしている。それは彼らが版画を、いやが上にも社会にむかってひらかれた世界にしようとするからにほかならない。二人の道程をふりかえると、いくたびもの脱皮と転換を経ていて、人一倍長い旅路だったような気がする。だが、彼らは過去のことなど忘れ去ったかのように、また新しい冒険にむかって孤独にはげしい情熱を燃やしつづけている。わたしはそういう彼らの姿に、複製メディアの多様化と拡大のなかでの、現代版画のフロンティアをみる思いがする。

(はりゅう いちろう)

*版画センターニュース(PRINT COMMUNICATION)No.58より再録

1980年6月 現代版画センター刊

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

◆故・針生一郎の「現代日本版画家群像」は「現代版画センター」の月刊機関誌「版画センターニュース」の1979年3月号(45号)「第1回 恩地孝四郎と長谷川潔」から1982年5月号(80号)「第12回 高松次郎と井田照一」まで連載されました。

ご遺族の許可を得て第4回までは毎月28日に掲載(再録)しましたが、今回から毎月14日の更新に変更します。

30数年前に執筆されたもので、一部に誤記と思われる箇所もありますが基本的には原文のまま再録します。

■針生一郎(はりゅう いちろう)

1925年宮城県仙台市生まれ。旧制第二高等学校卒業、東北大学文学部卒業。東京大学大学院で美学を学ぶ。大学院在学中、岡本太郎、花田清輝、安部公房らの「夜の会」に参加。1953年日本共産党に入党(1961年除名)。美術評論・文芸評論で活躍。ヴェネツィア・ビエンナーレ(1968年)、サンパウロ・ビエンナーレ(1977年、1979年)のコミッショナーを務め、2000年には韓国の光州ビエンナーレの特別展示「芸術と人権」で日本人として初めてキュレーターを務めた。2005年大浦信行監督のドキュメンタリー映画『日本心中 - 針生一郎・日本を丸ごと抱え込んでしまった男』に出演した。和光大学教授、岡山県立大学大学院教授、美術評論家連盟会長、原爆の図丸木美術館館長、金津創作の森館長などを務めた。2010年死去(享年84)。

◆故・針生一郎の「現代日本版画家群像」の再録掲載は第4回までは毎月28日の更新でしたが、第5回(11月)からは毎月14日の更新に変更します。

コメント