小林美香のエッセイ「母さん目線の写真史」 第26回

前回(第25回「ネットいじめ」撲滅ポスター 子どもに写真の「使い方」を教えること)の締めくくりで、「写真を撮ること、見ることを通して子どもたちと共に考える教育活動の実践例をご紹介します。」と書きましたように、今回はアメリカの写真家、教育者のウェンディ・イーワルド(Wendy Ewald、1951-)の活動、作品を紹介します。

(図1)

(図1)

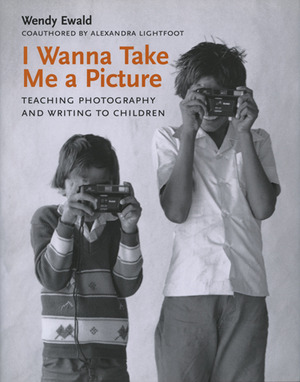

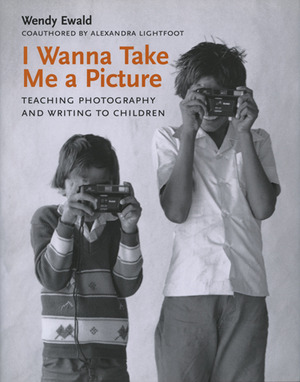

『I Wanna Take Me a Picture』(2002)表紙

(図2)

(図2)

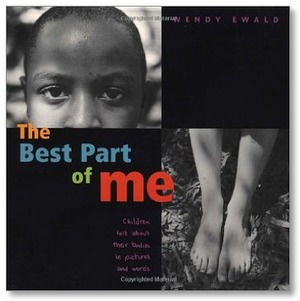

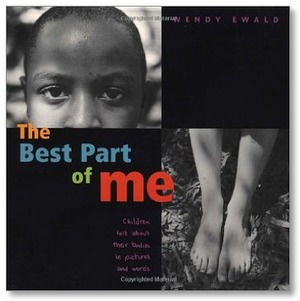

『The Best Part of Me』(2002)表紙

ウェンディ・イーワルドは1970年代前半に写真を学んだ後、40年以上にわたって世界各地で現地の人々、とくに子どもたちと交流しながら、数々のアートプロジェクトを手がけてきました。彼女は子どもたちに写真の撮り方を教え、簡素なカメラを手渡して、子どもたち自身の生活や地域社会の様子を写真に撮るように促しています。また、彼女が撮った子どもたちのポートレート写真に、子どもたちが言葉を書き加えるといった共同作業的な方法でも作品を作り出しています。

彼女が手がけてきた教育活動の成果は、(図1)『I Wanna Take Me a Picture』(図1)『The Best Part of Me』(図2)のような本としてまとめられるほかに、子どもたちとイーワルドが撮った写真をもとに展覧会が開催されたり、写真集としても発表されたりもしています。

イーワルドの教育活動に一貫している目標は、子ども達が、自分自身の視点で身の周りの世界を捉え、撮った写真を通して日々の生活の中で考えたり、感じたりしていることや個人的な経験を表現できるように励ましていくということです。

イーワルドから写真の手ほどきをうけた子どもたちが撮る写真は、地域の中で生活していなければ捉えられないような情景や、人々の表情を映し出しています。このような子どもたちの視点のあり方は、地域の外から来た人の視点、たとえばニュースを報道するフォトジャーナリストの視点とはかけ離れたものです。その地域やそこで起きている出来事について客観的かつ具体的に説明するような写真を撮るのがフォトジャーナリストだとすれば、子どもたちは自分の関心の赴くままにレンズを向け、思いつきでシャッターを切るということもしばしばで、一見するとどういう状況を捉えているのかよく分からないような写真もあります。とくに、「夢の中で見た場面を再現して写真を撮る」というプロジェクトに参加した子どもたちが撮った写真の中には、子どもたちが想像した状況が現実の生活空間の中で演じられていて、謎めいた強烈な印象を与えるものもあります。たとえば、(図3)には、木の股の隙間から一人の少年が寄りかかるようにして頭を出し、両手を広げている様子が捉えられています。作品のタイトルと、テキストを読むことで、ようやく撮影の経緯や表現されている状況が把握できます。(以下参照)

(図3)

(図3)

「親友のリッキー・ディクソンを殺してしまった夢を見た」

アレン・シェパード

ケンタッキー州

1975-82

「アレン・シェパードは、親友のリッキー・ディクソンと喧嘩をした。リッキーとアレンはナイフを交換していて、アレンはリッキーが彼をだまして巻き上げたのだと思い込んだ。二人は互いに話しあうことを拒み、ついにアレンがリッキーを殺す夢をみてしまった。アレンはリキーが木の枝の枝分かれしているところで死んでいるところを撮ろうと決心した。アレンはリッキーにポーズをして欲しいと頼んだ。一緒に協力して写真を撮ることで、二人は仲直りした。」

(図3)のような作例からも明らかなように、子どもたちがイーワルドとともに取り組む写真のプロジェクトにおいて、子どもたちが日々の生活の中で体験していること、感じていることを言葉で表現し、友だちや家族など身近な人とのコミュニケーションを通して実現するプロセスが重要な意味を持っています。プロジェクトの中で紡ぎ出される言葉は、写真に添えられたり、あるいは写真の中に書き込まれたりすることによって、子どもたちから写真を見る人に向けられたメッセージにもなるのです。

イーワルドの手がけるプロジェクトは、子どもたちの視線と言葉を通して,子どもたちのパーソナルなヴィジョンのみならず、さまざまな地域の風習や文化、社会問題を浮かび上がらせるものでもあり、時には長期間にわたって制作や展示を含め、コミュニティ全体に関わって行われるものもあります。アートプロジェクトを支援するイギリスの団体Artangelが主催して2005年から2006年にかけて行われた「Towards a Promised Land(約束の地に向かって)」は、そういった一例です。このプロジェクトは、イギリスの海辺の街マーゲイトに、様々な国から移住してきた22人の子どもたちと協同して行われました。子どもたちは、戦争や貧困、政治的な争乱に陥った国から亡命してきたり、家族を追って街から街へと移ってきて流れ着いたりするなど、それぞれに困難な体験を重ねてきました。イーワルドは、1年半にわたって子どもたちにインタビューを重ね、移住する前と現在の生活の様子の話を聞いたり、子どもたちの写真を撮ったり、子どもたちに写真の撮り方を教えるなどして交流を深めながら、プロジェクトを進めていきました。

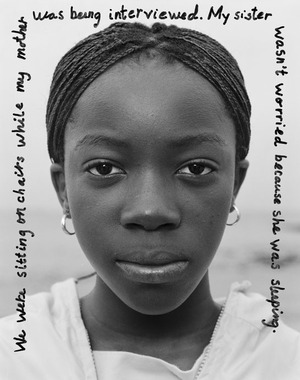

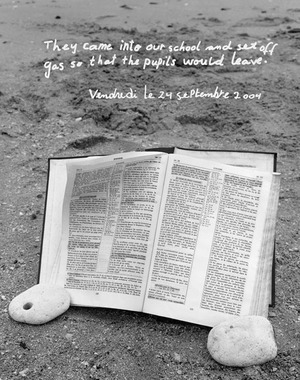

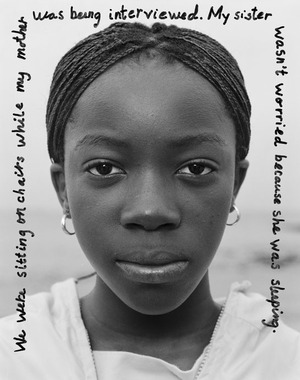

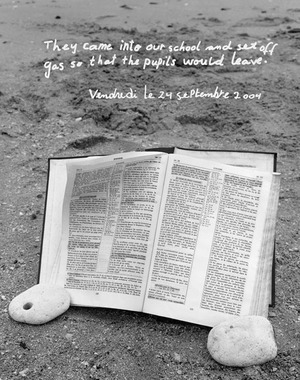

イーワルドは、子どもたちを正面と背後から撮影し、子どもたちは移住する時に持ってきた所持品(写真や玩具、本など大切にしているもの)を撮影しました。一人の子どもにつき制作された3点の写真には、子どもたちが生まれ育った国で体験したことや、移住先であるイギリスで感じていることを綴る言葉が書き込まれています。(こちらで、ポートレート写真を見ることができます。)正面から捉えられたポートレート写真は子どもたちの強い眼差しが捉えられ、背後から捉えられた写真には子どもたちの髪型や衣服のディテールが捉えられていて、子どもたちそれぞれに関わる人種、文化、宗教といったバックグラウンドを浮き上がらせています。3点一組になった写真作品の一例として、2004年にコンゴ民主共和国からマーゲイトに移住してきたラビーという11歳の少女の背面(図4)、正面(図5)、所持品(図6)をとらえた写真をその中に書き込まれた短い文章と共に見ると、彼女にとって移民するという経験がいかに苦難に充ちたものだったのかということを推し測ることができます。

(図4)

(図4)

ラビー

1993年

コンゴ民主共和国生まれ、マーゲイトに2004年に移住

(図5)

(図5)

「お母さんが面接を受けている間、私たちは椅子に座っていた。お姉さんは心配していなかった。だって、眠っていたから。」

(図6)

(図6)

「彼らは学校にやってきてガスを発射し、生徒たちを追い出そうとした。2004年9 月24日金曜日」

(図7)

(図7)

マーゲイトの街に掲出されたバナー

このプロジェクトを通じてイーワルドと子どもたちが制作した写真は、マーゲイトの街の海辺に面した建物の壁面や、市街の中心地に巨大なバナーとして張り出され、子どもたちが撮影した写真は地域のギャラリーで展示されました。このような形で、公共空間の中で写真が発表されることによって、子どもたちは、自らの成果を実感するとともに、地域住民達は、移民してきた子どもたちがどのような経験をして、何を感じ、考えているのか、ということ知る機会を得たのです。社会状況に翻弄され、生活する場所を変えざるを得なかった移民の子どもたちは、犠牲者、社会的な弱者と看做され、そのように扱われる存在だと言えます。イーワルドのプロジェクトは、そういった子どもたちの存在や言葉を社会の中で可視化する試みであり、彼女の長年にわたる教育活動の目的は、さまざまな状況に置かれた子どもたちに、表現することで生きる力を与えることなのです。

―――

先月に続いて、「子どもに写真の力を教えること」について考えてきましたが、このようなテーマについて私が最近考えを巡らせてきた理由の一つには、現在日本で進行している政治状況に対して抱く危機感とも関係しています。私はこの文章を、安全保障関連法が国会で「成立」した後の連休に書いています。法案の審議が行われ、採決にいたる過程で、生活の根幹にあるルール(立憲主義、民主主義)が蹂躙されている状況を目の当たりにして強い憤りを感じるとともに、メディアでの報道やSNS上でさまざまな世論に接し、連日精神的な緊張状態を強いられているように感じています。

このような状況のなかで気がかりなのは、私と同じように子どもを育てている保護者達が一連の政治動向についてどのように感じているのか、ということです。娘が通う保育園には、20人前後のクラスの中で、1人か2人の割合で、外国籍(中国、韓国、タイ、フィリピン)の親のもとに生まれた子どもたちがいます。保育園の先生たち、保護者ともに、子どもたちには、お互い色々な違いを認めて仲良くやっていってほしいと願いながら日々接していますが、保護者同士は、送り迎えの時間に保育園の門周辺や園内ですれ違い、挨拶をするぐらいで、会話をすることはあまりありません。とくに外国から来たお母さんたちは、このような政治状況をどのように感じているのか気になっているのですが(仮に自分が外国から現在日本に来て育児をしている立場だったら、相当のストレスを抱えるのではないかと想像します)、そういう話をする機会はなかなか得られません。同じ環境で子どもを育てている者同士だからこそ、生活や教育に直結する政治のあり方について感じること、疑問に思っていることを語り合えれば良いのにと、もどかしい気持ちを抱えています。

ウェンディ・イーワルドが手がけてきたプロジェクト、とくに「Towards a Promised Land(約束の地に向かって)」のような移民の子どもたちと行ったプロジェクトに対して私が興味を持ち、表現としての可能性を感じるのは、子どもの存在や言葉が、作品制作や展示を通して地域社会の中で可視化されることで、それを見る地域社会の人々が、子どもたちに目を向けるだけではなく、地域社会や政治のあり方について考えたり、対話をしたりするような契機を持つだろうと、考えるからです。このような、対話を生み出す契機を日常的な地域社会の中で作り出すことが、今日切実に求められていることなのではないでしょうか。

――――

現在、本連載「母さん目線の写真史」を青弓社から書籍として纏めて出版するための準備を進めております。しばらく、執筆に専念したいと考えておりますので、本連載をしばらく休載いたします。いずれまた再開したいと考えておりますので、本の完成とともに、しばしお待ち頂ければ幸いです。

(こばやしみか)

*画廊亭主敬白

26回に及んだ小林美香さんの「母さん目線の写真史」ですが、出版の企画が進行しています。当ブログの人気番組がしばし休載になるのは残念ですが、これもたくさんの読者があったればこその書籍化、嬉しいできごとです。連載開始直後はいくらママさんになったからって「母さん目線の写真史」なんてネタが続くのかいな、と心配したのですが(小林さん自身も若干の不安があったらしい)、次から次へと話が展開し、今までになかった鉱脈を発見したようです。小林さん、ご苦労さまでした。とはいえ近い将来の再開を期待しています。

ちょっと態勢を整えて、11月からは分野は違いますが重量級の新連載企画が始まります。

●今日のお勧め作品は、ヘルベルト・バイヤーです。作家と作品については、小林美香のエッセイ「写真のバックストーリー」第1回をご覧ください。

ヘルベルト・バイヤー

ヘルベルト・バイヤー

「Untitled」

1930年代(1970年代プリント)

Gelatin Silver Print on baryta paper

37.7x29.0cm

Ed.40(18/40)

裏面にサインあり

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

※お問合せには、必ず「件名」「お名前」「連絡先(住所)」を明記してください。

前回(第25回「ネットいじめ」撲滅ポスター 子どもに写真の「使い方」を教えること)の締めくくりで、「写真を撮ること、見ることを通して子どもたちと共に考える教育活動の実践例をご紹介します。」と書きましたように、今回はアメリカの写真家、教育者のウェンディ・イーワルド(Wendy Ewald、1951-)の活動、作品を紹介します。

(図1)

(図1)『I Wanna Take Me a Picture』(2002)表紙

(図2)

(図2)『The Best Part of Me』(2002)表紙

ウェンディ・イーワルドは1970年代前半に写真を学んだ後、40年以上にわたって世界各地で現地の人々、とくに子どもたちと交流しながら、数々のアートプロジェクトを手がけてきました。彼女は子どもたちに写真の撮り方を教え、簡素なカメラを手渡して、子どもたち自身の生活や地域社会の様子を写真に撮るように促しています。また、彼女が撮った子どもたちのポートレート写真に、子どもたちが言葉を書き加えるといった共同作業的な方法でも作品を作り出しています。

彼女が手がけてきた教育活動の成果は、(図1)『I Wanna Take Me a Picture』(図1)『The Best Part of Me』(図2)のような本としてまとめられるほかに、子どもたちとイーワルドが撮った写真をもとに展覧会が開催されたり、写真集としても発表されたりもしています。

イーワルドの教育活動に一貫している目標は、子ども達が、自分自身の視点で身の周りの世界を捉え、撮った写真を通して日々の生活の中で考えたり、感じたりしていることや個人的な経験を表現できるように励ましていくということです。

イーワルドから写真の手ほどきをうけた子どもたちが撮る写真は、地域の中で生活していなければ捉えられないような情景や、人々の表情を映し出しています。このような子どもたちの視点のあり方は、地域の外から来た人の視点、たとえばニュースを報道するフォトジャーナリストの視点とはかけ離れたものです。その地域やそこで起きている出来事について客観的かつ具体的に説明するような写真を撮るのがフォトジャーナリストだとすれば、子どもたちは自分の関心の赴くままにレンズを向け、思いつきでシャッターを切るということもしばしばで、一見するとどういう状況を捉えているのかよく分からないような写真もあります。とくに、「夢の中で見た場面を再現して写真を撮る」というプロジェクトに参加した子どもたちが撮った写真の中には、子どもたちが想像した状況が現実の生活空間の中で演じられていて、謎めいた強烈な印象を与えるものもあります。たとえば、(図3)には、木の股の隙間から一人の少年が寄りかかるようにして頭を出し、両手を広げている様子が捉えられています。作品のタイトルと、テキストを読むことで、ようやく撮影の経緯や表現されている状況が把握できます。(以下参照)

(図3)

(図3)「親友のリッキー・ディクソンを殺してしまった夢を見た」

アレン・シェパード

ケンタッキー州

1975-82

「アレン・シェパードは、親友のリッキー・ディクソンと喧嘩をした。リッキーとアレンはナイフを交換していて、アレンはリッキーが彼をだまして巻き上げたのだと思い込んだ。二人は互いに話しあうことを拒み、ついにアレンがリッキーを殺す夢をみてしまった。アレンはリキーが木の枝の枝分かれしているところで死んでいるところを撮ろうと決心した。アレンはリッキーにポーズをして欲しいと頼んだ。一緒に協力して写真を撮ることで、二人は仲直りした。」

(図3)のような作例からも明らかなように、子どもたちがイーワルドとともに取り組む写真のプロジェクトにおいて、子どもたちが日々の生活の中で体験していること、感じていることを言葉で表現し、友だちや家族など身近な人とのコミュニケーションを通して実現するプロセスが重要な意味を持っています。プロジェクトの中で紡ぎ出される言葉は、写真に添えられたり、あるいは写真の中に書き込まれたりすることによって、子どもたちから写真を見る人に向けられたメッセージにもなるのです。

イーワルドの手がけるプロジェクトは、子どもたちの視線と言葉を通して,子どもたちのパーソナルなヴィジョンのみならず、さまざまな地域の風習や文化、社会問題を浮かび上がらせるものでもあり、時には長期間にわたって制作や展示を含め、コミュニティ全体に関わって行われるものもあります。アートプロジェクトを支援するイギリスの団体Artangelが主催して2005年から2006年にかけて行われた「Towards a Promised Land(約束の地に向かって)」は、そういった一例です。このプロジェクトは、イギリスの海辺の街マーゲイトに、様々な国から移住してきた22人の子どもたちと協同して行われました。子どもたちは、戦争や貧困、政治的な争乱に陥った国から亡命してきたり、家族を追って街から街へと移ってきて流れ着いたりするなど、それぞれに困難な体験を重ねてきました。イーワルドは、1年半にわたって子どもたちにインタビューを重ね、移住する前と現在の生活の様子の話を聞いたり、子どもたちの写真を撮ったり、子どもたちに写真の撮り方を教えるなどして交流を深めながら、プロジェクトを進めていきました。

イーワルドは、子どもたちを正面と背後から撮影し、子どもたちは移住する時に持ってきた所持品(写真や玩具、本など大切にしているもの)を撮影しました。一人の子どもにつき制作された3点の写真には、子どもたちが生まれ育った国で体験したことや、移住先であるイギリスで感じていることを綴る言葉が書き込まれています。(こちらで、ポートレート写真を見ることができます。)正面から捉えられたポートレート写真は子どもたちの強い眼差しが捉えられ、背後から捉えられた写真には子どもたちの髪型や衣服のディテールが捉えられていて、子どもたちそれぞれに関わる人種、文化、宗教といったバックグラウンドを浮き上がらせています。3点一組になった写真作品の一例として、2004年にコンゴ民主共和国からマーゲイトに移住してきたラビーという11歳の少女の背面(図4)、正面(図5)、所持品(図6)をとらえた写真をその中に書き込まれた短い文章と共に見ると、彼女にとって移民するという経験がいかに苦難に充ちたものだったのかということを推し測ることができます。

(図4)

(図4)ラビー

1993年

コンゴ民主共和国生まれ、マーゲイトに2004年に移住

(図5)

(図5)「お母さんが面接を受けている間、私たちは椅子に座っていた。お姉さんは心配していなかった。だって、眠っていたから。」

(図6)

(図6)「彼らは学校にやってきてガスを発射し、生徒たちを追い出そうとした。2004年9 月24日金曜日」

(図7)

(図7)マーゲイトの街に掲出されたバナー

このプロジェクトを通じてイーワルドと子どもたちが制作した写真は、マーゲイトの街の海辺に面した建物の壁面や、市街の中心地に巨大なバナーとして張り出され、子どもたちが撮影した写真は地域のギャラリーで展示されました。このような形で、公共空間の中で写真が発表されることによって、子どもたちは、自らの成果を実感するとともに、地域住民達は、移民してきた子どもたちがどのような経験をして、何を感じ、考えているのか、ということ知る機会を得たのです。社会状況に翻弄され、生活する場所を変えざるを得なかった移民の子どもたちは、犠牲者、社会的な弱者と看做され、そのように扱われる存在だと言えます。イーワルドのプロジェクトは、そういった子どもたちの存在や言葉を社会の中で可視化する試みであり、彼女の長年にわたる教育活動の目的は、さまざまな状況に置かれた子どもたちに、表現することで生きる力を与えることなのです。

―――

先月に続いて、「子どもに写真の力を教えること」について考えてきましたが、このようなテーマについて私が最近考えを巡らせてきた理由の一つには、現在日本で進行している政治状況に対して抱く危機感とも関係しています。私はこの文章を、安全保障関連法が国会で「成立」した後の連休に書いています。法案の審議が行われ、採決にいたる過程で、生活の根幹にあるルール(立憲主義、民主主義)が蹂躙されている状況を目の当たりにして強い憤りを感じるとともに、メディアでの報道やSNS上でさまざまな世論に接し、連日精神的な緊張状態を強いられているように感じています。

このような状況のなかで気がかりなのは、私と同じように子どもを育てている保護者達が一連の政治動向についてどのように感じているのか、ということです。娘が通う保育園には、20人前後のクラスの中で、1人か2人の割合で、外国籍(中国、韓国、タイ、フィリピン)の親のもとに生まれた子どもたちがいます。保育園の先生たち、保護者ともに、子どもたちには、お互い色々な違いを認めて仲良くやっていってほしいと願いながら日々接していますが、保護者同士は、送り迎えの時間に保育園の門周辺や園内ですれ違い、挨拶をするぐらいで、会話をすることはあまりありません。とくに外国から来たお母さんたちは、このような政治状況をどのように感じているのか気になっているのですが(仮に自分が外国から現在日本に来て育児をしている立場だったら、相当のストレスを抱えるのではないかと想像します)、そういう話をする機会はなかなか得られません。同じ環境で子どもを育てている者同士だからこそ、生活や教育に直結する政治のあり方について感じること、疑問に思っていることを語り合えれば良いのにと、もどかしい気持ちを抱えています。

ウェンディ・イーワルドが手がけてきたプロジェクト、とくに「Towards a Promised Land(約束の地に向かって)」のような移民の子どもたちと行ったプロジェクトに対して私が興味を持ち、表現としての可能性を感じるのは、子どもの存在や言葉が、作品制作や展示を通して地域社会の中で可視化されることで、それを見る地域社会の人々が、子どもたちに目を向けるだけではなく、地域社会や政治のあり方について考えたり、対話をしたりするような契機を持つだろうと、考えるからです。このような、対話を生み出す契機を日常的な地域社会の中で作り出すことが、今日切実に求められていることなのではないでしょうか。

――――

現在、本連載「母さん目線の写真史」を青弓社から書籍として纏めて出版するための準備を進めております。しばらく、執筆に専念したいと考えておりますので、本連載をしばらく休載いたします。いずれまた再開したいと考えておりますので、本の完成とともに、しばしお待ち頂ければ幸いです。

(こばやしみか)

*画廊亭主敬白

26回に及んだ小林美香さんの「母さん目線の写真史」ですが、出版の企画が進行しています。当ブログの人気番組がしばし休載になるのは残念ですが、これもたくさんの読者があったればこその書籍化、嬉しいできごとです。連載開始直後はいくらママさんになったからって「母さん目線の写真史」なんてネタが続くのかいな、と心配したのですが(小林さん自身も若干の不安があったらしい)、次から次へと話が展開し、今までになかった鉱脈を発見したようです。小林さん、ご苦労さまでした。とはいえ近い将来の再開を期待しています。

ちょっと態勢を整えて、11月からは分野は違いますが重量級の新連載企画が始まります。

●今日のお勧め作品は、ヘルベルト・バイヤーです。作家と作品については、小林美香のエッセイ「写真のバックストーリー」第1回をご覧ください。

ヘルベルト・バイヤー

ヘルベルト・バイヤー「Untitled」

1930年代(1970年代プリント)

Gelatin Silver Print on baryta paper

37.7x29.0cm

Ed.40(18/40)

裏面にサインあり

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

※お問合せには、必ず「件名」「お名前」「連絡先(住所)」を明記してください。

コメント