リレー連載

建築家のドローイング 第11回

フランク・ロイド・ライト(Frank Lloyd Wright)〔1867-1959〕

八束はじめ

誰がいい出したのかは定かではないのだが、建築の世界では“form giver”ということばがある。近代建築の基本的なヴォキャブラリーをつくり出した、いうなれば言語創造者というような意味なのだが、通例これにあてられるのはフランク・ロイド・ライト、ル・コルビュジエ、ミース・ファン・デル・ローエの三人ということになっている。いうなれば御三家という所だが、実際にはこの並べ方はあまりすわりの良いものとはいえない。60年代生まれのライトは80年代生まれの他の二人に比べれば二つも上の世代に属し、後二者(及びバウハウスの創立者グロピウス)が修業時代に席を置いたベーレンス(68年生れ)やこのシリーズでもとりあげたペルツイッヒ(69年生れ)よりも更に一、二年の年長である。1911年にドイツのヴァスムート社が出版したライトの作品集(ドローイング集)がヨーロッパの建築家たち(とくにオランダとドイツ、オーストリア)に多大の影響を及ぼしたことは、近代建築史を扱ったどの本にも記述されているあまりに有名な事実だが、当時既にロビー邸やユニティ・チャーチ、ラーキン・ビルなどの傑作を建てて新時代の旗手あるいは若き巨匠であったライトに比べ、コルビュジエもミースもまだ駆け出し以前、つまりベーレンス事務所での修業時代の前後である。二人ともライトの図面をくいいるように見つめた多くの若い群像の中の一人にすぎなかった。この時点で、もちろん、ライトは既に form giver であった。相互貫入し合う流動的なヴォリュームと空間の詩学はウィーンのロースにも、ベルリンのミースにも、またロッテルダムのいわゆる「デ・スティル」派にも多大のヒントを提供している。しかしライトが他の年少の二人と後々まで肩を並べたのは、この建築家が、何度かの沈黙やスランプの時期をはさみながらその度毎に劇的な復活を遂げたからに他ならない。常に自からをリサイクルしていく、不死鳥のようなとよく形容されるが、考えようによってはむしろ怪物めいた生命力は他に全く比類を見ない。強いていうなら、やはり90を超えて生き、つくりつづけたミケランジェロといった所だろうか。

フランク・ロイド・ライト Frank Lloyd Wright

フランク・ロイド・ライト Frank Lloyd Wright

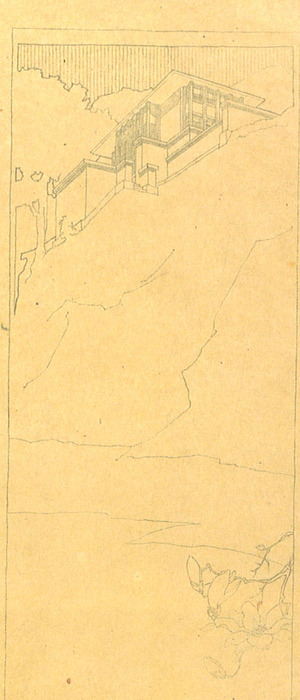

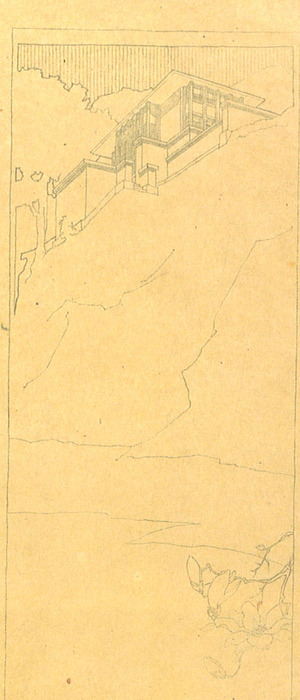

「ナショナル生命保険会社計画」

この70年近いキャリアの中でライトは全く夥しい作品をつくり、また計画案を残した。総計800を超すとあってはさすがのライトにしてもすべてが一級の作品とはいえず、建築家の名誉とはならぬものも少なからずあるが、それにしてもそれだけの数をこなしたということはライトに確かなメチエが備っていたことの証しであるとはいい得るだろう。それはこれらの膨大な作品群を紙上に定着したドローイングについてもあてはまる。あるいはむしろ、スタイルの上での何度かの変貌にも拘らず、ライトの底にはこのメチエの基盤が連続してあって、それが常に彼の巨匠としての質を保証していたのだといい得るということを、ドローイング群が証し立てているといってよいかもしれない。それらはいずれもライト流のドローイング・スタイルというものをはっきりと示している。もちろん後年に至るまで巨匠が自らそれらをおこしたわけではなく、専門のスタッフの手に委ねられていたようだが、誰が描いたにせよそれらはライトのドローイングなのである。つまり全く個性的でありながら、完全に個人の手のみに負っているわけではない。若年のライトが師のサリヴァンのフリーハンドで装飾の下絵をおこしていく手腕に舌を巻き、自分には到底真似できないので定規によって自らのスタイルを確立しようとしたというエピソードや後年ライトの作業場タリアセンを訪れたメンデルゾーンが例の達者なスケッチを巨匠に示してうならせたというようなエピソードはその辺の事情に関っている。ライトの仕事全体がそうした全くの手仕事とそれを排除して純粋な構成関係のみによっていたモダンなコンポジションとの中間に存在している。そしてライトはそこに全く独自な境地を発見したのだ。

フランク・ロイド・ライト Frank Lloyd Wright

「ハーディー邸」

このスタイルに最も良く似ているのは以前にとりあげたウィーンのオットー・ワグナーとその一派のドローイングである。この平行性が何らかの直接的影響関係によっているかは定かではないが、とくに例えばラーキン・ビルのインテリア・パースの線描の質や空間のとらえ方などは極めてワグナーに似ている。間接的に、つまり共通のソースの一つとしては、日本の浮世絵の手法がある。(ユーゲント・シュティル全体へのオリエンタリズムの影響は有名だし、ライトは帝国ホテルの仕事で滞日するより大分以前から度々版画のコレクションのために来日していたことが知られているが、両者には共に建物を遙かに上に置いて見上げる構図のとり方、植生のつかい方など多くの共通点を見ることができる。ヴァスムート版のライトのドローイングに魅せられたワグナー門下の若い学生であったルドルフ・シンドラーのように渡米してライトの門を叩いた人物もいたから、ウィーンとライトの関係は直接・間接に浅からぬものであったといえよう。(ついでながら、ライトのもとから独立してからも結局アメリカで生涯を送ることになったシンドラーのドローイングのスタイルも、当然、その両者の特徴を合せもっている。)

フランク・ロイド・ライト Frank Lloyd Wright

フランク・ロイド・ライト Frank Lloyd Wright

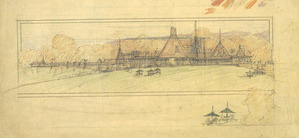

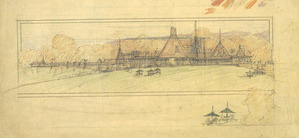

「ミッドウェイ・ガーデン」

一方、ライトのドローイングはやがて水彩などで着色されることが多くなる。それと同時に線の質もワグナーのような硬質なものから軟らかみを帯びた(しかしあくまで定規で引かれた)ものへと変っていく。ライト流ドローイングの線の質とその空間及びメチエとの関係について触れたが、おそらく、ライトのドローイングに関しても同じようなことがいえるはずである。そこでは線はもはやくっきりとしたハード・エッジな、つまりものの限界を明確にしるすものというよりは、ものの質感やヴォリューム感の中の過不足ない要素としておさまっている。ワグナーが鉄やスタッコ、硬質な大理石といった(ハード・エッジを可能とする材料を好み、空間もむしろ奥行きよりは浅く明快な構成をされているのに対して、木や帝国ホテルで用いた大谷石やロサンジェルスの住宅シリーズの化粧コンクリート・ブロックのように、むしろ柔らかい材料(角が丸みを帯びた)をライトが好んでいたことが、ドローイングの上にも確実に反映していると筆者は考えている。従って描かれたドローイングでも、つくり上げられた実際の建物でも、空間は、微妙な階調と、日本的なことばでいうなら、奥床しさ(ことばの本来の意味での)をもっている。日本人がライトを好む所以でもあろう。

こうした、ドローイングにも通底している感覚は、例えば第二期の劈頭を飾る、いわゆる落水邸(カウフマン邸 1936)や、最高傑作といわれるジョンソン・ワックス・ビル(1936-9)更には戦後の代表作グッゲンハイム美術館(1959)などにも共通して受け継がれている。例えば落水邸は、一見豆腐の角を切ったいわゆるル・コルビュジエ風にキュービックな作品だが、仔細に見れば「住む機械」(ル・コルビュジエ)の鋭利さとは随分と違った作品である。これらの作品は初期の装飾的でまた同時に日本的/ユーゲント・シュティル的でなくもない作品群と、スタイルの上で比べれば遙かにモダンであり、ル・コルビュジェやミースとライトの名を並べしめたものだが、こうした感覚上の特質は変っていないのである。一人の芸術家の、究極的には変わりようのない体質というようなものは、むしろこのようなディテールの端々にあらわれるものであって、ある意味ではそのことをライトのドローイングほど如実に示しているものはない。

フランク・ロイド・ライト Frank Lloyd Wright

フランク・ロイド・ライト Frank Lloyd Wright

「ナマコ・カントリー・ハウス」

(やつか はじめ)

*現代版画センター 発行『Ed 第101号』(1984年4月1日発行)より再録

*作品画像は下記より転載

「ナショナル生命保険会社計画」

「ハーディー邸」

「ミッドウェイ・ガーデン」

「ナマコ・カントリー・ハウス」

毎日新聞社 発行『フランク・ロイド・ライト回顧展』、1991年より

■八束 はじめ Hajime Yatsuka

建築家・建築批評家

1948年山形県生れ。72年東京大学工学部都市工学科卒業、78年同博士課程中退。

磯崎新アトリエを経て、I983年(株)UPM設立。2003年から芝浦工業大学教授。2014年退職、同名誉教授。

代表作に白石市情報センターATHENS,

主要著書に『思想としての日本近代建築』。

●今日のお勧め作品は、フランク・ロイド・ライトです。

フランク・ロイド・ライト

フランク・ロイド・ライト

「Gerts Walter Residence」

1905年

紙に水彩とインク

40.0x74.0cm

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

※お問合せには、必ず「件名」「お名前」「連絡先(住所)」を明記してください。

◆八束はじめ・彦坂裕のリレー・エッセイ「建築家のドローイング」(再録)は毎月24日の更新です。

建築家のドローイング 第11回

フランク・ロイド・ライト(Frank Lloyd Wright)〔1867-1959〕

八束はじめ

誰がいい出したのかは定かではないのだが、建築の世界では“form giver”ということばがある。近代建築の基本的なヴォキャブラリーをつくり出した、いうなれば言語創造者というような意味なのだが、通例これにあてられるのはフランク・ロイド・ライト、ル・コルビュジエ、ミース・ファン・デル・ローエの三人ということになっている。いうなれば御三家という所だが、実際にはこの並べ方はあまりすわりの良いものとはいえない。60年代生まれのライトは80年代生まれの他の二人に比べれば二つも上の世代に属し、後二者(及びバウハウスの創立者グロピウス)が修業時代に席を置いたベーレンス(68年生れ)やこのシリーズでもとりあげたペルツイッヒ(69年生れ)よりも更に一、二年の年長である。1911年にドイツのヴァスムート社が出版したライトの作品集(ドローイング集)がヨーロッパの建築家たち(とくにオランダとドイツ、オーストリア)に多大の影響を及ぼしたことは、近代建築史を扱ったどの本にも記述されているあまりに有名な事実だが、当時既にロビー邸やユニティ・チャーチ、ラーキン・ビルなどの傑作を建てて新時代の旗手あるいは若き巨匠であったライトに比べ、コルビュジエもミースもまだ駆け出し以前、つまりベーレンス事務所での修業時代の前後である。二人ともライトの図面をくいいるように見つめた多くの若い群像の中の一人にすぎなかった。この時点で、もちろん、ライトは既に form giver であった。相互貫入し合う流動的なヴォリュームと空間の詩学はウィーンのロースにも、ベルリンのミースにも、またロッテルダムのいわゆる「デ・スティル」派にも多大のヒントを提供している。しかしライトが他の年少の二人と後々まで肩を並べたのは、この建築家が、何度かの沈黙やスランプの時期をはさみながらその度毎に劇的な復活を遂げたからに他ならない。常に自からをリサイクルしていく、不死鳥のようなとよく形容されるが、考えようによってはむしろ怪物めいた生命力は他に全く比類を見ない。強いていうなら、やはり90を超えて生き、つくりつづけたミケランジェロといった所だろうか。

フランク・ロイド・ライト Frank Lloyd Wright

フランク・ロイド・ライト Frank Lloyd Wright「ナショナル生命保険会社計画」

この70年近いキャリアの中でライトは全く夥しい作品をつくり、また計画案を残した。総計800を超すとあってはさすがのライトにしてもすべてが一級の作品とはいえず、建築家の名誉とはならぬものも少なからずあるが、それにしてもそれだけの数をこなしたということはライトに確かなメチエが備っていたことの証しであるとはいい得るだろう。それはこれらの膨大な作品群を紙上に定着したドローイングについてもあてはまる。あるいはむしろ、スタイルの上での何度かの変貌にも拘らず、ライトの底にはこのメチエの基盤が連続してあって、それが常に彼の巨匠としての質を保証していたのだといい得るということを、ドローイング群が証し立てているといってよいかもしれない。それらはいずれもライト流のドローイング・スタイルというものをはっきりと示している。もちろん後年に至るまで巨匠が自らそれらをおこしたわけではなく、専門のスタッフの手に委ねられていたようだが、誰が描いたにせよそれらはライトのドローイングなのである。つまり全く個性的でありながら、完全に個人の手のみに負っているわけではない。若年のライトが師のサリヴァンのフリーハンドで装飾の下絵をおこしていく手腕に舌を巻き、自分には到底真似できないので定規によって自らのスタイルを確立しようとしたというエピソードや後年ライトの作業場タリアセンを訪れたメンデルゾーンが例の達者なスケッチを巨匠に示してうならせたというようなエピソードはその辺の事情に関っている。ライトの仕事全体がそうした全くの手仕事とそれを排除して純粋な構成関係のみによっていたモダンなコンポジションとの中間に存在している。そしてライトはそこに全く独自な境地を発見したのだ。

フランク・ロイド・ライト Frank Lloyd Wright

「ハーディー邸」

このスタイルに最も良く似ているのは以前にとりあげたウィーンのオットー・ワグナーとその一派のドローイングである。この平行性が何らかの直接的影響関係によっているかは定かではないが、とくに例えばラーキン・ビルのインテリア・パースの線描の質や空間のとらえ方などは極めてワグナーに似ている。間接的に、つまり共通のソースの一つとしては、日本の浮世絵の手法がある。(ユーゲント・シュティル全体へのオリエンタリズムの影響は有名だし、ライトは帝国ホテルの仕事で滞日するより大分以前から度々版画のコレクションのために来日していたことが知られているが、両者には共に建物を遙かに上に置いて見上げる構図のとり方、植生のつかい方など多くの共通点を見ることができる。ヴァスムート版のライトのドローイングに魅せられたワグナー門下の若い学生であったルドルフ・シンドラーのように渡米してライトの門を叩いた人物もいたから、ウィーンとライトの関係は直接・間接に浅からぬものであったといえよう。(ついでながら、ライトのもとから独立してからも結局アメリカで生涯を送ることになったシンドラーのドローイングのスタイルも、当然、その両者の特徴を合せもっている。)

フランク・ロイド・ライト Frank Lloyd Wright

フランク・ロイド・ライト Frank Lloyd Wright「ミッドウェイ・ガーデン」

一方、ライトのドローイングはやがて水彩などで着色されることが多くなる。それと同時に線の質もワグナーのような硬質なものから軟らかみを帯びた(しかしあくまで定規で引かれた)ものへと変っていく。ライト流ドローイングの線の質とその空間及びメチエとの関係について触れたが、おそらく、ライトのドローイングに関しても同じようなことがいえるはずである。そこでは線はもはやくっきりとしたハード・エッジな、つまりものの限界を明確にしるすものというよりは、ものの質感やヴォリューム感の中の過不足ない要素としておさまっている。ワグナーが鉄やスタッコ、硬質な大理石といった(ハード・エッジを可能とする材料を好み、空間もむしろ奥行きよりは浅く明快な構成をされているのに対して、木や帝国ホテルで用いた大谷石やロサンジェルスの住宅シリーズの化粧コンクリート・ブロックのように、むしろ柔らかい材料(角が丸みを帯びた)をライトが好んでいたことが、ドローイングの上にも確実に反映していると筆者は考えている。従って描かれたドローイングでも、つくり上げられた実際の建物でも、空間は、微妙な階調と、日本的なことばでいうなら、奥床しさ(ことばの本来の意味での)をもっている。日本人がライトを好む所以でもあろう。

こうした、ドローイングにも通底している感覚は、例えば第二期の劈頭を飾る、いわゆる落水邸(カウフマン邸 1936)や、最高傑作といわれるジョンソン・ワックス・ビル(1936-9)更には戦後の代表作グッゲンハイム美術館(1959)などにも共通して受け継がれている。例えば落水邸は、一見豆腐の角を切ったいわゆるル・コルビュジエ風にキュービックな作品だが、仔細に見れば「住む機械」(ル・コルビュジエ)の鋭利さとは随分と違った作品である。これらの作品は初期の装飾的でまた同時に日本的/ユーゲント・シュティル的でなくもない作品群と、スタイルの上で比べれば遙かにモダンであり、ル・コルビュジェやミースとライトの名を並べしめたものだが、こうした感覚上の特質は変っていないのである。一人の芸術家の、究極的には変わりようのない体質というようなものは、むしろこのようなディテールの端々にあらわれるものであって、ある意味ではそのことをライトのドローイングほど如実に示しているものはない。

フランク・ロイド・ライト Frank Lloyd Wright

フランク・ロイド・ライト Frank Lloyd Wright「ナマコ・カントリー・ハウス」

(やつか はじめ)

*現代版画センター 発行『Ed 第101号』(1984年4月1日発行)より再録

*作品画像は下記より転載

「ナショナル生命保険会社計画」

「ハーディー邸」

「ミッドウェイ・ガーデン」

「ナマコ・カントリー・ハウス」

毎日新聞社 発行『フランク・ロイド・ライト回顧展』、1991年より

■八束 はじめ Hajime Yatsuka

建築家・建築批評家

1948年山形県生れ。72年東京大学工学部都市工学科卒業、78年同博士課程中退。

磯崎新アトリエを経て、I983年(株)UPM設立。2003年から芝浦工業大学教授。2014年退職、同名誉教授。

代表作に白石市情報センターATHENS,

主要著書に『思想としての日本近代建築』。

●今日のお勧め作品は、フランク・ロイド・ライトです。

フランク・ロイド・ライト

フランク・ロイド・ライト「Gerts Walter Residence」

1905年

紙に水彩とインク

40.0x74.0cm

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

※お問合せには、必ず「件名」「お名前」「連絡先(住所)」を明記してください。

◆八束はじめ・彦坂裕のリレー・エッセイ「建築家のドローイング」(再録)は毎月24日の更新です。

コメント