植田実のエッセイ「本との関係」第10回

製本所のジャン・コクトー

学生時代のアルバイトで覚えているのは三つ。ひとつは家庭教師だが、教えるのは自分の性に合わないという気持がさいごまで続いていた。受験時代の暗記法を高校生の男の子にすすめてやっていたら、英語の試験が学年で一番になり親にも喜んでもらった。そのへんで辞めた。

次は新橋駅近くの洋服屋である。烏森口から線路ぞいに浜松町方面に歩いて数分のところだったが、駅前と比べると木造の小さな店が建てこんだ、いきなり場末といった感じがそれなりに面白く、店を仕切っている母と、息子と娘もそろって気が強そうな。けれども長年商売してきたプロフェッショナルで、「テレビで俳優さんが着ている服の程度もひと眼で分かる」と奥さんは言っていた。モノクロ・テレビの時でもこの眼力。

店内の商品の飾りつけもけっこう荒っぽい。というのもここの商売は一日店番をするよりは出張販売(というのか?)を主力としていたのだ。上衣やズボンを自動車に積んで、役所や工場やオフィスを訪ね、そこの一部屋や通路に台を置かせてもらい、洋服類を並べる。そうして昼休みなどに集まってくる客を待つ。けっこう売れるのである。月賦払いだし、お洒落のための買物ではなかったからだろう。だから女性の客はほとんどなかった。私が覚えたのは布地の違いとその名称と、客の腰まわり、股下から踝までを巻尺で計ることである。

そのアフターケアとして、月賦の集金にあちこちまわるのが一仕事だ。職人などでおっかない顔の客もいたけれど、誰もがすんなりと支払ってくれた。これは毎月のことで、アルバイト学生ふたりのうち手の空いているほうが行く。行く前に店の人に住所を教えてもらったり以前集金に行った学生が書き残したメモ的な地図を使ったりだった。

で、ちょっと考えて、店番で暇なときに、同じフォーマットで統一した顧客カードをつくってみた。聞いたりメモを見たりして描き起こした地図付きである。何十枚ぐらいになったか憶えていないが氏名のいろは順に重ねて、誰でも容易に使えるようにしたら、「これは便利になった」と店の人に驚かれ、ほめられた。洋服屋には何ヶ月ぐらい通ったのか忘れたが、そのあいだに店内の商品も全部棚から下ろして並べかえてしまった。事前に誰にも許可や確認をとらないで、ひとりで何もかもやってしまうのが私の悪い癖である。

店の家族に連れられて後にも先にも一度きりの新国劇を見に行ったことがある。辰巳柳太郎が机龍之助を演じた「大菩薩峠」。その舞台の仄暗さが烏森の町並みの記憶につながっている。店の隣は小さな産婦人科医院だった。いつだったか若い男女が忍ぶように連れ立ってきて、しばらくためらったのちに入っていった。彼等には、洋服屋の前で立ち話していた私たちはまるで目に入らなかったようだ。ふたりを知る人たちから逃れて都会の果てまでやってきたつもりなのだろう。私たちの生活の中心、つまりは茶の間みたいな裏通りに割りこんできて、そこには自分たちの問題を解決してくれるだろう産婦人科医院だけが一軒ぽつんとある光景を見ていたに違いない。

その後この一帯を訪ねたときは飲み屋と食べもの屋に完全制覇され、表通りも裏通りも一様にいわば横丁化し、夜は赤ちょうちんと白のれんの洪水のなかに没して、まちの表情がなくなってしまっていた。まち外れに一軒だけ小さな靴屋が安売りの靴を屋根にとどく高さにまで積み上げて、難民が潜む小舟みたいに漂っている。そこにだけむかしながらのまちの顔が残っていた。私の通った洋服屋は多分この近く、店も集金用の地図帳も疾うになかった。

三つめは文京区小石川柳町の製本所である。このまちについては以前、代官山ヒルサイドテラスのことを書いたときに引き合いに出したことがある。

「長くアルバイトに通っていた小石川柳町の製本所の周辺には、丁合屋、花布屋、布表紙や皮表紙屋、箔押し屋などの家内工業が軒を連ねていた。路地を歩くだけで本がどのようにつくられていくのかが一目瞭然で、製本所内でも本によっては背を丸めたり、小口に金箔を貼ったりと、仕様が変えられるのがおもしろかった。その職人町に、ヒルサイドテラスはどこか似ている。しかし、それぞれの「職」が一冊の本に収斂する町とはむしろ逆で、ヒルサイドテラスという本から、それに関わった人たちが自分の「職」を自由に展開することになった数多くの物語が読める、そういう町なのだろう。」(『集合住宅物語』 2004 みすず書房)

新橋の洋服店では家族3人にアルバイト学生2人という仲だから、それなりに家族ふうになっていたけれど、小石川柳町では若い社長の下に年配のベテランから20代の社員まで6,7人、アルバイト学生も4人ほどで規模はやや大きい。けれども作業の緊密さが皆をよくまとめていた。私は製本の手伝いのほかに配送担当者の助手として軽トラックに乗って、神田、お茶の水、本郷あたりをまわった。縦横に走る車の上から東京を体感するのは初めての経験だった。水道橋駅近く、線路沿いの坂道を登りはじめた瞬間、東京の蓋が突然パカッと開くような気分に襲われた。近く遠くが隙間なく見渡せる。東京も風景だったのだ。

製本所全体がもっとも緊張に包まれるのは断裁工程の時である。本文全頁が縢られ、それに見返し紙まで付けられた束がリレー方式で断裁機の前まで次々と運ばれる。ラインのように一定の間隔を置いて休みなく紙の束が機械の前まで進み、小口三方が断裁されてきれいな形になり、また別のところに積み上げられていく。運び手に何か支障があったときは即、声を上げる。すると機械を含めて全体の動きがピタッと止まる。数秒をおいてまた断裁機の轟音が再開する。一瞬の不注意で指を落とした断裁工が何人もいるという話をきいた。

アルバイト学生は運び手の一齣としてだけで、機械のそばには寄れない。断裁後に、丸背にする本や小口に箔や色を付ける本にはそれなりの工程を終えてから表紙でくるむのだが(私が通っていた製本所ではすべてハードカバーか皮表紙などを扱い、表紙ごと断裁する並製本はつくってなかった)、もちろんベテランの職人だけがこなす工程で、それが終わって完全な本が出来上がったあと、ジャケットや帯で表紙をさらにくるみ、スリップをはさむ作業がアルバイトにも許される。その上でケースに入れる本もあるが、いずれにしても製本所では、印刷や丁合取りを終えて次にまわす作業所と違い、最終的な本の姿が見られる。やった甲斐がある。しかも当時、ここでつくっていた本のほとんどが白水社のもので、仏和辞典など自分の専攻分野だからなおさらだ。いまも私の手元にあるのは『コクトー戯曲選集』1、2巻、1959年1月および2月発行。卒業を目前に働いていた年月が奥付けに印刷されている。編集者が「本をつくる」というような言い方をすることはあるが、この2冊は「もの」である本づくりに、歴然たる製本所の一要員(単なるアルバイトだけど)として私がこれまでに関わった唯一の本であり、1950年代の忘れ形見である。

ジャン・コクトーは、私にとってはまず映画だった。戦前の「詩人の血」(1930)、そして戦後すぐの「美女と野獣」(1946)から「双頭の鷲」「恐るべき親たち」「オルフェ」(1950)までを、原作、脚本、監督などの関わりでコクトーは一挙につくり、私も受験生活から解放された瞬間から一挙に、集中的に観に行った。たとえば今のJR恵比寿駅近くにあったエビス本庄映画場では洋画の名作3本立てを週替わりでやっていて、手元に残るちらしによれば、ある週は「妖花アラウネ」「売笑婦リタ」「老兵は死なず」の3本、その翌週は「凱旋門」「雨に濡れた欲情」「犯罪国境線」の3本と、傑作ぞろい。大人料金55円の、3本立てである。そのなかにコクトーやデュヴィヴエの特集もあり、私は足繁く通って、我慢を重ねた大学入学までの数年間、さらに遡れば家を焼かれ東京から追い出されての失われた十年間にとりあえず追いついた。当時、エビス本庄をはじめとして、むかしの濃厚名作映画を上映してくれていた東京各地の映画館の根性と優しさに、あらためて感謝するばかりである。

小石川柳町の製本所で私が本づくり作業の端っこにいて出来あがった本の姿を見た、白水社の『コクトー戯曲選集』第1巻には、「オイディプース王」や「円卓の騎士」と並んで「オルフェ」(1925)が入っている。コクトーによる最初の演劇作品は劇場で上演された25年後に、時代感覚にさらに先立つスピード感で映画化されたわけで、『戯曲全集』はその原像の記録である。というより、彼は詩、小説、戯曲、絵画、彫刻を手掛け、さらには映画の脚本を書き、監督をやり、ついに「オルフェの遺言」(1960)では主役をつとめるまでになるが、ただの多彩で器用な表現者ではない。多角的表現を不可欠とする時代に接触しスパークする、その表れだった。R.M.アルベレースは「怖るべき子供たち」の出現を暗示し(『二十世紀の知的冒険』大久保和郎訳 1952 みすず書房)、マルセル・シュネデールは彼の全作品が「詩的幻想を支えにしている」と説明する(『フランス幻想文学史』渡辺明正・篠田知和基監訳 1987 図書刊行会)。すなわちコクトーの表現体には、時代的外的圧力と夢想的内的持続の交叉が強く印象づけられるが、彼についてのより客観的な位置づけが見えてくる本がもう一冊ある。ほかならぬコクトー自身による著作である。

『阿片』は堀口大學訳。1946年1月、東京・世田谷区代田の齊藤書店発行。訳稿は終戦以前から準備されていたと思うが本文の用紙はもっとも厳しかった時代の証人だ。裏表がはっきりして印刷インクが掠れがち、ルビは読むこともできない。だが内容はまさに火花を散らす硬質の文体だ。書名どおり、阿片を喫った自身の体験を、言葉とデッサンで、心身とも日常から切り離されたときの、別の世界のゆるぎなき存在を記録している。また同時代の詩人や作家や画家についても語っているが、とりわけマルセル・プルーストとの友だちづきあいのこまやかさとレーモン・ルーセルの『アフリカの印象』その他の著作にたいする評価はいまなお現在的だ。この対照的なふたりについてコクトーは言う。プルーストは「極めて複雑な夜の生活をしてゐた。彼はあの偉大な時計細工の(やうな小説の)材料を外界からとって來たのだった」。対してルーセルは「自分の内部以外から何ものもとらない。(中略)彼は何等外部からの手を借りずにその機械人形(ルビ付きだが読めない―――引用者)を作り上げるのだ」(前記堀口訳)。前者はコルク貼りの部屋に閉じこもって失われた時の最底部にまで沈潜し、後者はアフリカへの旅という外的行動の記録にこだわるといった、一般の思い込みを、正しく逆転させている(たとえばルーセルの「アフリカ」は絶妙な絵空事!)。

『阿片』がいつから私の書棚にあったのか覚えていない。学生だった頃かそのあとか。古書店にあったらしい痕跡が裏見返しに残っている。時代的には当然だろう。現在、コクトーが、また彼の同時代人たちがどれほど読まれているのか観られているのか分からないし、私も彼等の位置づけはおぼつかなくなっている。70年前に出されたその本も、手に取ったら崩れかねないほどにボロボロだ。けれども東京・世田谷区代田にいた、見知らぬ出版者の思いは読み返すたびに鮮明になっている。

これを書きはじめて小石川柳町一帯も訪ねてみたくなり、製本所の電話番号だけは分かったので念のため住所を教えてもらった。正体の分からない者がいきなり住所を訊くなんて胡散くさい。電話の向うの声も用心深かったが、50年代の終わり頃にお世話になった学生ですと説明するうちに和らいで、懐かしい声に変わっていた。

その日、迷わず出掛けた。都営三田線春日駅から直ぐで、当時はJR水道橋駅が最寄りだったと思う。道は広がり建物も大きくなった。だがまち全体が働いている点では変わっていなかった。当時のままの家構えの丁合屋が、当時のままに床に折丁を並べて二、三人が順ぐりに合わせていく作業風景を見ることさえできたのである。働くまちには古さ新しさは関係ない。あの頃の私はそこに通うというより、日々その小さな営みに引き寄せられていったのである。

(2006.10.31/2018.12.21 うえだ まこと)

●今日のお勧め作品は、植田実です。

植田実 Makoto UYEDA

植田実 Makoto UYEDA

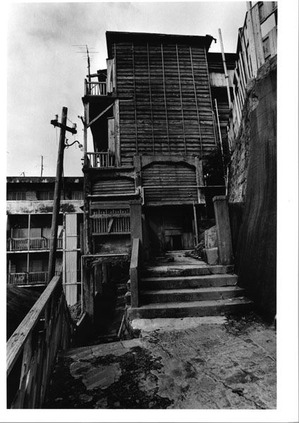

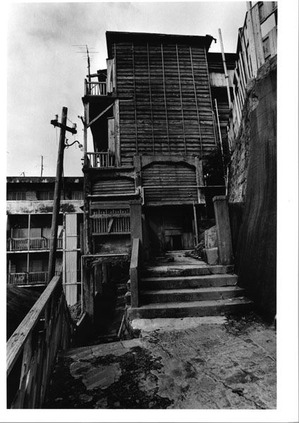

《端島複合体》(9)

1974年撮影(2014年プリント)

ゼラチンシルバープリント

40.4×26.9cm

Ed.5 サインあり

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

※お問合せには、必ず「件名」「お名前」「連絡先(住所)」を明記してください。

●年末年始ご案内

ときの忘れものの年内営業は本日29日(土)で終了です。

2018年12月30日(日)~2019年1月7日(月)までは冬季休廊いたします。

新年の営業は1月8日(火)から「第27回 瑛九展」を開催します。

ブログは年中無休、毎日更新しますのでお楽しみください。

●ときの忘れものは〒113-0021 東京都文京区本駒込5丁目4の1 LAS CASAS に移転しました。阿部勤設計の新しい空間についてはWEBマガジン<コラージ2017年12月号18~24頁>に特集されています。

TEL: 03-6902-9530、FAX: 03-6902-9531 E-mail:info@tokinowasuremono.com

営業時間=火曜~土曜の平日11時~19時。日・月・祝日は休廊。

JR及び南北線の駒込駅南口から約8分です。

製本所のジャン・コクトー

学生時代のアルバイトで覚えているのは三つ。ひとつは家庭教師だが、教えるのは自分の性に合わないという気持がさいごまで続いていた。受験時代の暗記法を高校生の男の子にすすめてやっていたら、英語の試験が学年で一番になり親にも喜んでもらった。そのへんで辞めた。

次は新橋駅近くの洋服屋である。烏森口から線路ぞいに浜松町方面に歩いて数分のところだったが、駅前と比べると木造の小さな店が建てこんだ、いきなり場末といった感じがそれなりに面白く、店を仕切っている母と、息子と娘もそろって気が強そうな。けれども長年商売してきたプロフェッショナルで、「テレビで俳優さんが着ている服の程度もひと眼で分かる」と奥さんは言っていた。モノクロ・テレビの時でもこの眼力。

店内の商品の飾りつけもけっこう荒っぽい。というのもここの商売は一日店番をするよりは出張販売(というのか?)を主力としていたのだ。上衣やズボンを自動車に積んで、役所や工場やオフィスを訪ね、そこの一部屋や通路に台を置かせてもらい、洋服類を並べる。そうして昼休みなどに集まってくる客を待つ。けっこう売れるのである。月賦払いだし、お洒落のための買物ではなかったからだろう。だから女性の客はほとんどなかった。私が覚えたのは布地の違いとその名称と、客の腰まわり、股下から踝までを巻尺で計ることである。

そのアフターケアとして、月賦の集金にあちこちまわるのが一仕事だ。職人などでおっかない顔の客もいたけれど、誰もがすんなりと支払ってくれた。これは毎月のことで、アルバイト学生ふたりのうち手の空いているほうが行く。行く前に店の人に住所を教えてもらったり以前集金に行った学生が書き残したメモ的な地図を使ったりだった。

で、ちょっと考えて、店番で暇なときに、同じフォーマットで統一した顧客カードをつくってみた。聞いたりメモを見たりして描き起こした地図付きである。何十枚ぐらいになったか憶えていないが氏名のいろは順に重ねて、誰でも容易に使えるようにしたら、「これは便利になった」と店の人に驚かれ、ほめられた。洋服屋には何ヶ月ぐらい通ったのか忘れたが、そのあいだに店内の商品も全部棚から下ろして並べかえてしまった。事前に誰にも許可や確認をとらないで、ひとりで何もかもやってしまうのが私の悪い癖である。

店の家族に連れられて後にも先にも一度きりの新国劇を見に行ったことがある。辰巳柳太郎が机龍之助を演じた「大菩薩峠」。その舞台の仄暗さが烏森の町並みの記憶につながっている。店の隣は小さな産婦人科医院だった。いつだったか若い男女が忍ぶように連れ立ってきて、しばらくためらったのちに入っていった。彼等には、洋服屋の前で立ち話していた私たちはまるで目に入らなかったようだ。ふたりを知る人たちから逃れて都会の果てまでやってきたつもりなのだろう。私たちの生活の中心、つまりは茶の間みたいな裏通りに割りこんできて、そこには自分たちの問題を解決してくれるだろう産婦人科医院だけが一軒ぽつんとある光景を見ていたに違いない。

その後この一帯を訪ねたときは飲み屋と食べもの屋に完全制覇され、表通りも裏通りも一様にいわば横丁化し、夜は赤ちょうちんと白のれんの洪水のなかに没して、まちの表情がなくなってしまっていた。まち外れに一軒だけ小さな靴屋が安売りの靴を屋根にとどく高さにまで積み上げて、難民が潜む小舟みたいに漂っている。そこにだけむかしながらのまちの顔が残っていた。私の通った洋服屋は多分この近く、店も集金用の地図帳も疾うになかった。

三つめは文京区小石川柳町の製本所である。このまちについては以前、代官山ヒルサイドテラスのことを書いたときに引き合いに出したことがある。

「長くアルバイトに通っていた小石川柳町の製本所の周辺には、丁合屋、花布屋、布表紙や皮表紙屋、箔押し屋などの家内工業が軒を連ねていた。路地を歩くだけで本がどのようにつくられていくのかが一目瞭然で、製本所内でも本によっては背を丸めたり、小口に金箔を貼ったりと、仕様が変えられるのがおもしろかった。その職人町に、ヒルサイドテラスはどこか似ている。しかし、それぞれの「職」が一冊の本に収斂する町とはむしろ逆で、ヒルサイドテラスという本から、それに関わった人たちが自分の「職」を自由に展開することになった数多くの物語が読める、そういう町なのだろう。」(『集合住宅物語』 2004 みすず書房)

新橋の洋服店では家族3人にアルバイト学生2人という仲だから、それなりに家族ふうになっていたけれど、小石川柳町では若い社長の下に年配のベテランから20代の社員まで6,7人、アルバイト学生も4人ほどで規模はやや大きい。けれども作業の緊密さが皆をよくまとめていた。私は製本の手伝いのほかに配送担当者の助手として軽トラックに乗って、神田、お茶の水、本郷あたりをまわった。縦横に走る車の上から東京を体感するのは初めての経験だった。水道橋駅近く、線路沿いの坂道を登りはじめた瞬間、東京の蓋が突然パカッと開くような気分に襲われた。近く遠くが隙間なく見渡せる。東京も風景だったのだ。

製本所全体がもっとも緊張に包まれるのは断裁工程の時である。本文全頁が縢られ、それに見返し紙まで付けられた束がリレー方式で断裁機の前まで次々と運ばれる。ラインのように一定の間隔を置いて休みなく紙の束が機械の前まで進み、小口三方が断裁されてきれいな形になり、また別のところに積み上げられていく。運び手に何か支障があったときは即、声を上げる。すると機械を含めて全体の動きがピタッと止まる。数秒をおいてまた断裁機の轟音が再開する。一瞬の不注意で指を落とした断裁工が何人もいるという話をきいた。

アルバイト学生は運び手の一齣としてだけで、機械のそばには寄れない。断裁後に、丸背にする本や小口に箔や色を付ける本にはそれなりの工程を終えてから表紙でくるむのだが(私が通っていた製本所ではすべてハードカバーか皮表紙などを扱い、表紙ごと断裁する並製本はつくってなかった)、もちろんベテランの職人だけがこなす工程で、それが終わって完全な本が出来上がったあと、ジャケットや帯で表紙をさらにくるみ、スリップをはさむ作業がアルバイトにも許される。その上でケースに入れる本もあるが、いずれにしても製本所では、印刷や丁合取りを終えて次にまわす作業所と違い、最終的な本の姿が見られる。やった甲斐がある。しかも当時、ここでつくっていた本のほとんどが白水社のもので、仏和辞典など自分の専攻分野だからなおさらだ。いまも私の手元にあるのは『コクトー戯曲選集』1、2巻、1959年1月および2月発行。卒業を目前に働いていた年月が奥付けに印刷されている。編集者が「本をつくる」というような言い方をすることはあるが、この2冊は「もの」である本づくりに、歴然たる製本所の一要員(単なるアルバイトだけど)として私がこれまでに関わった唯一の本であり、1950年代の忘れ形見である。

ジャン・コクトーは、私にとってはまず映画だった。戦前の「詩人の血」(1930)、そして戦後すぐの「美女と野獣」(1946)から「双頭の鷲」「恐るべき親たち」「オルフェ」(1950)までを、原作、脚本、監督などの関わりでコクトーは一挙につくり、私も受験生活から解放された瞬間から一挙に、集中的に観に行った。たとえば今のJR恵比寿駅近くにあったエビス本庄映画場では洋画の名作3本立てを週替わりでやっていて、手元に残るちらしによれば、ある週は「妖花アラウネ」「売笑婦リタ」「老兵は死なず」の3本、その翌週は「凱旋門」「雨に濡れた欲情」「犯罪国境線」の3本と、傑作ぞろい。大人料金55円の、3本立てである。そのなかにコクトーやデュヴィヴエの特集もあり、私は足繁く通って、我慢を重ねた大学入学までの数年間、さらに遡れば家を焼かれ東京から追い出されての失われた十年間にとりあえず追いついた。当時、エビス本庄をはじめとして、むかしの濃厚名作映画を上映してくれていた東京各地の映画館の根性と優しさに、あらためて感謝するばかりである。

小石川柳町の製本所で私が本づくり作業の端っこにいて出来あがった本の姿を見た、白水社の『コクトー戯曲選集』第1巻には、「オイディプース王」や「円卓の騎士」と並んで「オルフェ」(1925)が入っている。コクトーによる最初の演劇作品は劇場で上演された25年後に、時代感覚にさらに先立つスピード感で映画化されたわけで、『戯曲全集』はその原像の記録である。というより、彼は詩、小説、戯曲、絵画、彫刻を手掛け、さらには映画の脚本を書き、監督をやり、ついに「オルフェの遺言」(1960)では主役をつとめるまでになるが、ただの多彩で器用な表現者ではない。多角的表現を不可欠とする時代に接触しスパークする、その表れだった。R.M.アルベレースは「怖るべき子供たち」の出現を暗示し(『二十世紀の知的冒険』大久保和郎訳 1952 みすず書房)、マルセル・シュネデールは彼の全作品が「詩的幻想を支えにしている」と説明する(『フランス幻想文学史』渡辺明正・篠田知和基監訳 1987 図書刊行会)。すなわちコクトーの表現体には、時代的外的圧力と夢想的内的持続の交叉が強く印象づけられるが、彼についてのより客観的な位置づけが見えてくる本がもう一冊ある。ほかならぬコクトー自身による著作である。

『阿片』は堀口大學訳。1946年1月、東京・世田谷区代田の齊藤書店発行。訳稿は終戦以前から準備されていたと思うが本文の用紙はもっとも厳しかった時代の証人だ。裏表がはっきりして印刷インクが掠れがち、ルビは読むこともできない。だが内容はまさに火花を散らす硬質の文体だ。書名どおり、阿片を喫った自身の体験を、言葉とデッサンで、心身とも日常から切り離されたときの、別の世界のゆるぎなき存在を記録している。また同時代の詩人や作家や画家についても語っているが、とりわけマルセル・プルーストとの友だちづきあいのこまやかさとレーモン・ルーセルの『アフリカの印象』その他の著作にたいする評価はいまなお現在的だ。この対照的なふたりについてコクトーは言う。プルーストは「極めて複雑な夜の生活をしてゐた。彼はあの偉大な時計細工の(やうな小説の)材料を外界からとって來たのだった」。対してルーセルは「自分の内部以外から何ものもとらない。(中略)彼は何等外部からの手を借りずにその機械人形(ルビ付きだが読めない―――引用者)を作り上げるのだ」(前記堀口訳)。前者はコルク貼りの部屋に閉じこもって失われた時の最底部にまで沈潜し、後者はアフリカへの旅という外的行動の記録にこだわるといった、一般の思い込みを、正しく逆転させている(たとえばルーセルの「アフリカ」は絶妙な絵空事!)。

『阿片』がいつから私の書棚にあったのか覚えていない。学生だった頃かそのあとか。古書店にあったらしい痕跡が裏見返しに残っている。時代的には当然だろう。現在、コクトーが、また彼の同時代人たちがどれほど読まれているのか観られているのか分からないし、私も彼等の位置づけはおぼつかなくなっている。70年前に出されたその本も、手に取ったら崩れかねないほどにボロボロだ。けれども東京・世田谷区代田にいた、見知らぬ出版者の思いは読み返すたびに鮮明になっている。

これを書きはじめて小石川柳町一帯も訪ねてみたくなり、製本所の電話番号だけは分かったので念のため住所を教えてもらった。正体の分からない者がいきなり住所を訊くなんて胡散くさい。電話の向うの声も用心深かったが、50年代の終わり頃にお世話になった学生ですと説明するうちに和らいで、懐かしい声に変わっていた。

その日、迷わず出掛けた。都営三田線春日駅から直ぐで、当時はJR水道橋駅が最寄りだったと思う。道は広がり建物も大きくなった。だがまち全体が働いている点では変わっていなかった。当時のままの家構えの丁合屋が、当時のままに床に折丁を並べて二、三人が順ぐりに合わせていく作業風景を見ることさえできたのである。働くまちには古さ新しさは関係ない。あの頃の私はそこに通うというより、日々その小さな営みに引き寄せられていったのである。

(2006.10.31/2018.12.21 うえだ まこと)

●今日のお勧め作品は、植田実です。

植田実 Makoto UYEDA

植田実 Makoto UYEDA《端島複合体》(9)

1974年撮影(2014年プリント)

ゼラチンシルバープリント

40.4×26.9cm

Ed.5 サインあり

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

※お問合せには、必ず「件名」「お名前」「連絡先(住所)」を明記してください。

●年末年始ご案内

ときの忘れものの年内営業は本日29日(土)で終了です。

2018年12月30日(日)~2019年1月7日(月)までは冬季休廊いたします。

新年の営業は1月8日(火)から「第27回 瑛九展」を開催します。

ブログは年中無休、毎日更新しますのでお楽しみください。

●ときの忘れものは〒113-0021 東京都文京区本駒込5丁目4の1 LAS CASAS に移転しました。阿部勤設計の新しい空間についてはWEBマガジン<コラージ2017年12月号18~24頁>に特集されています。

TEL: 03-6902-9530、FAX: 03-6902-9531 E-mail:info@tokinowasuremono.com

営業時間=火曜~土曜の平日11時~19時。日・月・祝日は休廊。

JR及び南北線の駒込駅南口から約8分です。

コメント