佐藤研吾のエッセイ「大地について―インドから建築を考える―」第27回

「都市と農村と郊外と、作ること」 中島晴矢× 佐藤研吾 記録 (2018/12/13@ときの忘れもの)

春が来て、福島の大玉村もようやくストーブにしがみつく状態からだんだんと動き回ることができる頃合いになってきた。そこで、小さな工作、染め作業のようなものを始め出した訳であるが、昨年末ときの忘れもので演らせて頂いた個展「囲いこみとお節介」で考えていたことをちゃんと繋げるために、録音だけしてそのままにしてしまっていた座談会の記録を整理し出したので、ここに掲載したい。中島晴矢さんとは、中高の同級生というそれぞれの背景を深く共有する間柄であるがゆえに、対談を読み返してみれば共通性と差異がかなりはっきりと分かってくる。いま、都内某所であるプロジェクトを一緒に進めようともしているので、その協働の行く末を組み立てていくための準備としてもこの座談の内容は重要なものになる気がしている。

佐藤:佐藤研吾と申します。よろしくお願いします。普段は建築の設計とかをやっているんですけれど、今回の展示「囲い込みとお節介」では、建築をつくるときに考えている”考え方”みたいな部分を、木工と紙と写真という媒体での表現を試みています。

画用紙のドローイング数点と木工作品が6体そしてモノクロ写真を展示しています。ドローイングは、どんな立体を作ろうかを考えながら描いた、ある種の設計図の始まりで、そこで固まったアイデアを三次元に落とし込んだのがピンホールカメラの木工品。そして、複数のカメラを組み合わせ、向かい合わせて撮り合った写真を展示している、と。

僕は今、東京にも家があるんですけど、平日は大体、福島県の中通りにある大玉村というところの教育委員会で働いています。また、同じ村で歓藍社っていう藍染めの活動もしていて、週に1回は東京と福島を移動しているんです。大玉村って結構田んぼがバーっと広がってるようないわゆる農村地帯で、そこと東京を行ったり来たりしながら、モノを作っています。

そして、自分自身の経験というか、移動体験のようなものを、作るモノや、作ること自体に、どうにか反映させる、経験を浮かび上がらせたいな、と考えていました。今回展示している写真も、東京と福島それぞれの場所で撮影しています。東京といっても、いわゆる渋谷とか新宿とか東京の中心的な場所じゃなくて、墨田区の高架下だったり、足立区の河川敷だったり、そんな所でした。というのは、東京にはいるんだけど、東京の外と繋がっている場所、東京の境界部分(=ペリフェリー)をハコの写真機で取り込んだとき、どんな風景が見えるのかを確かめたくて撮ったりしていました。なので、安直にその二元論化はできないんだけど、都市と農村という場所を行ったり来たりしてる、その両者の関係をどういう風に自分が考えていければ良いか、自分の経験でもって組み立てていけるのか、を作りながら写真を撮りながら、考えていければなあ、と思っています。

今日のトークは、都市と農村っていうのを移動している僕がいて、それに対して、中島晴矢くんは郊外っていう、定義的には都市と農村の間か、都市の周縁をテーマ・主題にしたアート作品を作っています。それぞれが軸足を置く場所の在り方について、あるいはその足の置き方を考えるヒントを見つけられたら良いなと思ってまして。

中島:まず、僕は佐藤研吾くんと麻布中学・高校の同級生なんですね。彼は建築家になって、僕は"ドロップアウト"して現代美術をやってるんですけど、それもあって、今回のセクションがある。また僕が2017年に企画に参加した、CINRA.NET主催の”NEWTOWN”っていうイベントが多摩ニュータウンであって、その中の展示「ニュー・フラット・フィールド」で研吾くんに作品を出品してもらいました。

佐藤:すごく座りづらくて、座ったら地面だけを眺め続ける椅子です(「一度、大地を眺め見るための座椅子」)。

中島:それはニュータウンをイメージして作ってもらったものですね。

佐藤:ニュータウンの成立のしかたについて考えると、都市=東京のちょっと外にある農村地帯、近郊農村の地面を塗り替えて、真っ平らにして作ったのがニュータウンで。でも実際の場所に行ってニュータウンを歩いてみたら、結構地形はぐにゃぐにゃしていて、昔の風景っていうのが残ってるとしたら、それは表層的な素材ではなくて、地面の高さ関係、地形的な変化にあるんだなって思って。どちらかというと、そういう”ニュータウンの下に沈んでいるもの”を見てください、っていう椅子を作った。

中島:だから大地を見ることになるんだよね。

佐藤:そうそう。

美術展『ニュー・フラット・フィールド』(NEW TOWN)、2017年11月11日(土)~11月12日(日)

美術展『ニュー・フラット・フィールド』(NEW TOWN)、2017年11月11日(土)~11月12日(日)

家具か道具の群居

中島:多摩もそうだし、一番最初のニュータウンである千里ニュータウンもそうだけど、丘陵地に街を作って、その丘陵地をどんどん開削していって街を作る。まさに『平成狸合戦ぽんぽこ』(スタジオ ジブリ)のような世界です。ただ、表層は塗り替えられているんだけど、地層には宿っているものがある。その土地を足裏で感じることはできるんです。

ところで、今回のスペースはすごく良いですね。こんなおしゃれな現代建築での展示とは思わなかったし、作品もかわいい(笑)。

佐藤:かわいさは、出ちゃうんだよね。

中島:「百鬼夜行」のイメージがある。つまり、モノが魂、生命を持って動き出してしまうような造形。だからモノなのに愛着を持っちゃうんだよね。一方で、現代美術のいわゆるオブジェとか彫刻とはまた別。デュシャンの《泉》やマン・レイのオブジェというのは、無目的化されたものなんだよね。用途や意味、使い道があったらオブジェ、つまりコンテンポラリー・アートの作品にはならない。便器を便器として使わなかったり、ビンにハンマーをスポッとはめたり、アイロンに釘をつけたりといったオブジェは、用途を無化していることで芸術になっていて、現代美術の起源としてある。一方で研吾くんの木工作品はあくまで道具ですよね。カメラとして使っている。あるいは、カメラ機能がついていないものは、極めて使い勝手は悪そうだけど、家具なんだよね?

佐藤:これから家具になるかもしれない、くらいの。

中島:ステートメントでも宮沢賢治の「農民芸術論」について書かれていたように、そういった概念が念頭にあると思うんだけど、なぜ道具を作ろうとしたのかが気になる。

佐藤:それは道具っていう機能性、用途を前提としてモノのあり方、形の行方にやっぱり興味があるからかもしれない。さっき言っていたマン・レイとかデュシャンは、日用品を無目的化することで美術作品を作った。一方の建築はというと、まずは用途とか、人間の生活に即したものとしてあるべきとされていて、加えて法律にがんじがらめになっているし、予算とかお金の話も無視できない。

中島:そこに人が住んだり、出入りしたりするもんね。

佐藤:それで、もしただ人が生きる、生命維持装置程度の箱をただ建てていくならば、それはいくらでもコピーと量産が可能で、建築産業はともするとそこに向かいかねない。あえていうと、建築家っていう職業があり得るとしたら、建築家がやるべきことは、用途や機能だけではない何か別の要素を加えていく、あるいは用途っていうものを問い直すか、解体していくような作業の担い手になるべき、そんな側面があるんじゃないかと。

中島:なるほど。建築家というのは、ただ単にビルを建てる存在ではないものね。

佐藤:その時に、ああいうカメラみたいなものを、どうカメラじゃなくするか、っていうことを考えてみた。それはカメラの否定ではなくて、カメラという機能、用途を保持したまま、どうカメラ"だけじゃない"ものになっていくかっていうような。

『百鬼夜行』(もしくは『百器夜行』)とか付喪神絵巻とかに描かれているのって、壊れた箱とか破れた傘とか、使い古されて、元は何かに使われていただろうモノたちで、そんな使われずに捨てられちゃったモノたちから勝手に足が生えて、みんな歩き出して遊んでるみたいな風景が描かれている。道具としての機能が元はあったんだけど、その前提を破壊しつつ、一人歩きして生まれちゃう、機能に従属しない「モノの自律性」みたいなもの。機能性を問い直して解体していく方向っていうのは、なんとなく今回の展示で作ったものと似ているなという気がしているんだよね。機能性をかすかに保持させるその方法として、時代を遡行していくプロセスをとってみた。機能としてはカメラなんだけど、限りなくただのハコに近づき、原形というものに接近していく機能性の解体の仕方っていうのが、自分が考えていることと相性が良いなと思って。

中島:まさに「カメラ・オブスキュラ」だからね。ずっと置いとくだけで光で印画紙に焼き付けるカメラの原初的な形。そのカメラの原型をモチーフにしたのは面白い。それで出来上がった写真も、現代を撮っているのに時代感覚がわからないよね。一方でDMに使われている写真はカラーで現代的じゃないですか。

佐藤:これはカメラマン(comuramaiさん)に撮ってもらった。

(第306回企画「佐藤研吾展―囲いこみとお節介」DM。会期=2018年12月13日[木]―12月22日[土])

中島:何でDMには木工作品で撮った写真を使わなかったのかも気になるけど、展示されている写真は、写されている対象は現代の車やロゴだったりするのに、大正時代の写真みたいな手触りがある。そういう、時代感覚がこんがらがるようなところがあって。

あと写真で思ったのは、ノスタルジーが醸し出されてるということ。哀愁・郷愁が出ている。そして川辺にこのカメラが佇んでいる。佇んでいる、と形容してしまいたくなる存在感がある。この箱はすごく寂しそうにお互いを見つめ合っているんだよね。

佐藤:寂しそうにも見えるし、密談をしているんじゃないかっていう。

中島:手つきはプロジェクト的だよね。目的・意図がはっきりあって、ドローイングをして、立体として作って、カメラとカメラを向き合わせて、都市の中で撮る。それ流れ自体は企図された機械的な作業としてあるんだけど、実際に出来上がった作品を見ると、物語的な生命感がある。そのズレは何なのだろうと思った。

佐藤:それぞれのカメラで撮れるものって、それぞれがどんな視点で写しているのかが、ファインダーがないから俺は見れない。並べて、何となくこうかな、としか撮れなくて。どこまでの画角でものが入り込むかっていうのは分からない形で撮っている。いざ撮ってみたら、正面に立っているカメラがこう写り込んできた、みたいなのが出てきたり。その実験みたいなところがあって、作為しきれないものが写り込んじゃうみたいなところに、勝手な物語が生まれてくるのかもしれないなあと。

中島:ある程度の偶然性にさらしているということだよね。

佐藤:このドローイングと木工と写真っていう、それぞれの媒体で、モノとモノが群居している状態、複数の図形やカタチが存在している状態が重要だなと思ってて。写真の中には向かい合ってる相手のカメラが勝手に写り込んで、外の風景と一緒に同居している。それからコンポジションの問題だったりもするし、配置や「取り合い」についてのフィードバックをえることもできる。それを、複数の媒体でやるのを続けていきたいなと思って。群の造形だったり、群像のあり方についてはいろいろな実験ができる。

中島:実際の展示も、作品群が存在することで空間がどう立ち上がるかというような目論見でやっているわけだよね。

佐藤:そう。空間というものについて考えたときに、いわゆる建築の新築の設計だと、ボリュームスタディと呼ばれるようにある建物の形状をどう敷地の中に置くかを考えて、そのハコの中でどんな空間ができるか、っていう検討の進め方をする。でも、空間っていうのは本来もっとザワつきがあって、モノが半ば独立しながらも応答し合う、それぞれ勝手気ままな感じで存在していて、そして、その隙間にいわゆる空間というのがあるんじゃないかなと。普段の自分の建築設計もそんな考えをもってやろうとしていて、今回の展示はよりモノそれぞれの独立性、自立性を高めて作ろうとしたというか。

場所性

中島:「もの派」と今回の作品の関連性とか、現代哲学における「オブジェクト指向存在論」みたいな、人間がおらず、ものだけの世界になった時のものの存在の意味...僕とじゃなくて、その辺りに詳しい哲学者の人と喋るといいんじゃないかな(笑)。発展的な議論になると思う。

あとは場所性だよね。研吾くんには東京と福島、あとインドでの建築などがある。一方で僕はニュータウンや郊外というのを一つのテーマとして作品を作ってきている。例えば、ニュータウンで延々と路上プロレスをする映像作品があります。最近、「内向の世代」という小説家たちの一人である後藤明生の『挟み撃ち』という小説を読んだんです。1972年くらいの作品で、後藤明生は、当時ニュータウンが出来たての頃、郊外の団地に住んでいた人なんですよ。そこで郊外の空間を書くわけですね。『挟み撃ち』はどうやって物語が始まるかというと、男が御茶ノ水の駅前の橋の上で佇んでいるんですね。それで「何という名前の橋か分からないが」って何度も言うんですよ。「何という名前の橋か分からないが、俺はここにいる」みたいな。そこで永井荷風という固有名詞なんかも出てきて、「永井荷風だったら、この橋の名前を知っているだろう」という風に始まる。永井荷風的な都市の全貌を知り尽くしている人がいて、そもそも小径の名前も橋の名前も入れ替え不可能な固有性としてあるという状況が、もう70年代には成立しなくなっているんです。名も知らぬところから始めるしかないっていう態度が後藤明生にはある。

僕はニュータウンで育ちましたが、日本中が、あるいは世界中が良くも悪くも郊外化している、ショッピングモール的な空間になっているという時に、研吾くんは東京と福島という二つの都市を、ある種の二項対立として、「都市と農村」の問題として扱ってしまっているのではないか。都市からも農村からも疎外された、都市の周縁と農村の周縁が混じったベン図の真ん中みたいな両義的な場所が郊外ですよね。僕自身のリアリティだと、現代において都市も農村もはっきりした区分はない。そういう意味で、今回のテーマの一つである場所性=トポスとしては、「都市と農村」を分けたのにはどういう意図があったのかな。

佐藤:俺も生まれたところは、戸塚っていう神奈川県横浜市の端っこみたいなところで、田んぼはちょろちょろ残る山間の、でも横浜のベッドタウンになっていた場所だった。そのあと中高で麻布に通って、横浜から毎日東急東横線で中目黒を経由して広尾に行く、みたいな生活をしていた。在学途中から湘南新宿ラインができたから、恵比寿回りで登校していて、渋谷とかをウロウロしつつ、そんな自分にとってはとりとめもない都市みたいなところで20歳ぐらいまで生きてきた。

そして、自分の視野が広がるきっかけになったのは、ひょんなことでインドに行ったことだろうな、やはり。それは僕が師事していた石山修武さんっていう建築家と一緒に行ったんだけれども。

中島:インドはどういう印象だったの?

佐藤:インドにもやはり都市はあるんだけれども、自分にとっては離れすぎた都市というか。東京っていう都市とは違う自分が慣れ親しんだ都市とは別の場所。そういう意味では、自分を中心に考えたら都市ではない。インドでは農村地域にも行っていて、それこそ自分とはかけ離れた場所だった。

そして、その間に福島ってのがある。自分の中では、東京があり、インドがあって、その中間地点に福島があるという感覚がある。今はそれらの場所を行ったり来たりしている。なんで行ったり来たりしなきゃいけないのかというと、これからの東京での暮らしっていうのをどう組み立てていこうか考えたときに、外部から何か差し込んできたらいいなとも思って。

中島:東京に対して?

佐藤:東京に対して。

中島:内在して考えるのではなくて。

佐藤:やっぱり外から東京を見てみたいなっていうのはあるんだよね。実は大学院修士課程のときに「螺旋的思考」っていう、ちょっと洒落た名前をつけた論文を書いた。その頃は、インドに行く前だったんだけれど、アメリカのネイティブアメリカンにハマってた時期で。震災後の福島を見た後でもある。原発だったりロケット開発施設だったりを誘致しているネイティブアメリカンの居住地が西海岸にはあって、そこでは日本が抱える原発の問題と同じような、地方が都市のインフラを受け持たざるを得ない場所になっている。そのネイティブアメリカン主催の建築設計の国際コンペに参加して、それで興味が出た。それは、西欧社会を中心に据えるならば、いわゆる辺境・周縁って呼ばれているところであり、文化人類学のリサーチ対象に成りうる場所なんだけれども、実際にはもちろん現在をナマで生きている人たちがそこにはいる。ただ「原初的な生活を残している」、とかでは語れない彼らのリアルな生活がある。

螺旋的思考と言ってたのは、そういった自分とは物理的にも精神的にも遠い場所を周りつつ、どう東京に帰って来るかという軌跡を描くために、まず遠心力を使って外に出てみたという感じなのかなあと。

そして、そのアメリカの体験があったあと、インドや福島に行くようになった。さっき言っていた、農村と都市の二項対立についてだけれども、確かにいま、二項対立を掲げる必要もないしそんな境界はぼやけてきていると思う。けれども自分自身がその二つの地点を行き来しているので二つに分けて扱おうとしている。

俺が行っている福島の大玉村ってところは、手仕事だったり、農家の人が続けている前近代をただよわせる価値ある生活があるんだけど、でもそのすぐ横には国道4号線が通っていて、東北自動車道や新幹線がすぐ横を走っている。そしてプラントファイブっていう超でかいスーパーマーケットが建っていて、それは村の行政が積極的に誘致したもので、実際村民の生活インフラになっている。日本において、いわゆる二項対立的に都市と対置できる農村は、もうあんまりないのかもしれない。全部がある種の東京を支えるための郊外か、「小さな東京」になりつつあるのかもしれない。

中島:写真で写された東京も、さっき言っていたように、東北と地続きになった東京の周縁の方だったり、福島も明確に農村というわけじゃないんだね。「都市と農村」をそれほどはっきり分けているわけではない?

佐藤:結果的そう分け隔てられなかった。

中島:もっとグラデーションがあるんだね。

佐藤:でも、自分の居所として二ヶ所あるっていう、自分自身の移動自体は作品にあらわれているとは思う。

中島:現代アートにおいても、今、都市を扱うアーティストや都市を主題とした展示なんかがすごく増えてるんだけど、その理由は二つあると思ってます。一つには、芸術祭が蔓延して一般化しているような、「ポスト芸術祭」と僕が呼ぶ状況。瀬戸内とか越後妻有、石巻でのリボーンアートフェスティバルなど多々あるんですけど、その地域性・場所性と関わって、それらを汲み取った上で作品制作をするという手順が一般化しているし、お客さんもそれらを踏まえて鑑賞する。もう一つは、東日本大震災。「ポスト3.11」において、福島という場所が決定的に問題化したから、土地について考えるということが重要になっている。僕も福島で展示をしたように。

僕も東京については、そろそろオリンピックもあるし、現在ものすごいスクラップ・アンド・ビルドで破壊と建設をやっていることに関して考えています。僕のアプローチは研吾くんと近いと感じていて、研吾くんはモノをつかって街に介入するけど、僕は身体で街に介入したくなるんですね。とはいえ、これでスケーターなんかだったら格好いいんだけど、街でプロレスをやったり、新国立競技場の前でシャトルランをしたりする(笑)。

(Shuttle RUN for 2020、中島晴矢、video 7’46”、2017。)

(Shuttle RUN for 2020、中島晴矢、video 7’46”、2017。)

佐藤:あれもやっぱり身体が画面の中で動き回って、逆にその風景を記録している、みたいな感じがある?

中島:都市の風景と自身の身体という二つのレイヤーがあって、プロレスの映像もそうなんだけど、ニュータウンの街を描写した上で、そこに身体で介入したい。根っこには、それこそさっき言っていたような、自分の中学高校時代の都市体験は絶対にあります。僕らが中三くらいの頃に六本木ヒルズはオープンした。ちょうど六本木・麻布近辺が完全に「森ビル化」する時期ですね。

佐藤:麻布のグラウンドからだんだんでっかくなってく六本木ヒルズが見えたよね。

中島:そう。もちろんそれは、麻布の様々な山手的な空間が死んでいくという見方もあるんだけど、幸いその頃中学生だったから、その都市の中で様々に勝手に遊べたわけですよ。つまり、都市を読み替えることが出来た。部活でランニングするにも、体操着姿でヒルズのけやき坂を走ってた。そういう行為がすごく大事だったんですね。中学高校時代って、街でブラブラするのが仕事のような感じがあって、僕は街で遊ぶのがすごく好きだった。恵比寿ガーデンプレイスで鬼ごっこをするとか(笑)。

あとすごく覚えているのが、高校時代に渋谷でみんなでツアーをしたこと。後輩に指示を出して、渋谷のいろんなところに配置しておく。一人目がハチ公前で、ハチ公の飼い主然として和服を着て待っている。そこからスクランブル交差点に行ってパッと見ると、スタバのところで音楽を聴きながらコーヒーを飲んでいる二人目がいる。ギャル男のヤンキーみたいな後輩には、センター街でギャルと仲良くなってもらって、「ようこそ渋谷へ!」と書かれた横断幕を出させる...そうやって仕込んだネタを見ながら渋谷を回ったんです。今考えると極めてくだらないけど、当時はそれが滅茶苦茶面白かった(笑)。そういう風に、街も勝手に読み替えて遊んでたんです。その中で、麻布・山手の都市空間や、渋谷の土地勘を学んできた。

佐藤:高校の時ほど六本木に行かなくなった。記憶がある限りでは、高校の頃は六本木のバグースに行って夜泊まるみたいな、それかサイゼリアに行くくらいしか。

中島:六本木にはサイゼリアが二個あったから、僕らは学校から近い方を「サイゼ」、遠い方を「ゼリア」と呼んでた(笑)。

佐藤:六本木はそういうところでしかなかったから、逆に、大学の時とかは行かなくなって。そのあと、自分は麻布近郊に戻った時があった。それは大学四年生の時なんだけど、卒業設計っていうのが建築学科にはあって、自分は麻布の愛宕山のふもと、我善坊のあたりをリサーチして、そこを敷地にしてプロジェクトを作ったことがあった。その時に大きな衝撃があった。高校の時に漫喫行って楽しんでた六本木がどうやってできたのかっていうのを知ることになったし、その裏でーー森ビル批判で作ってたんだけどーー森ビルが次の再開発のために場所を買収して、空き家に網かけて、中には人が住んでるかのように森ビルの社員を住まわせて空き家のままその地域に保存しておく、風景を保存していた。そういう大資本によるフェイクを見ちゃった時に、自分が夜寝ていた六本木は一体どうやってできているんだろうっていう困惑があった。

中島:六本木で言えば「バグース」という漫画喫茶によく泊まってたよね。完全に作られたアメニティ全開の空間。

佐藤:そうそう、それがどうやって作られたのかっていう。そこは建築をやっていなかったら分からなかったことだった思うし、特に都市の歴史みたいなものに興味が出てきた頃で、そういうのに触れなかったら分からなかった感覚だった。建築や都市を学んで、東京っていう自分が慣れ親しんでいた場所が結構塗り替えられたというか、もう少し重層的に見れるようになった時があって、その頃から、東京を相対化する視点というか。

中島:僕も2017年に「麻布逍遥」(SNOW Contemporary, 西麻布)という、麻布近辺を散歩するテーマの個展を開いた。その作品を作る中で、すごく衝撃を受けたんですよ。麻布を散歩することで、こんなに東京のことが見えてくるんだ、と。まさにさっき言った我善坊谷は、六本木の大通りをちょっと脇に入ると谷地になっているエリアで。

佐藤:アークヒルズの方。

中島:そうそう、アークヒルズの裏の方。一帯には古い住宅が軒並みあるんだけど、全部森ビルが買収済みで、金網がかけられている。後景にはアークヒルズや森ビルがダーって見えるような、ある種SF的なイメージの空間なんだよね。そういった麻布の街を、落語の「井戸の茶碗」という噺を下敷きにして、登場人物で麻布に住んでいる屑屋に扮装して歩き回る映像作品を作った。江戸時代の視点で現在の市街を眺めてみたんです。そういう中で、「東京ってなんだろう」と考えてきた。

(中島晴矢「麻布逍遥」、2017年6月2日(金) ~7月1日(土) 、会場:SNOW Contemporary。 )

(中島晴矢「麻布逍遥」、2017年6月2日(金) ~7月1日(土) 、会場:SNOW Contemporary。 )

個と公の中間くらい

佐藤:自分がいわゆる「建築家」とは違うなあと思っているのは、設計をやっている人間であれば、都市計画であったり、街づくりであったり、そういったものに邁進すれば良いと思うんだよね、自分の知見を生かして。でもなんとなく、自分ははそういうのがまだできない。何に躊躇しているのっていうと、都市計画の論理を担保するために町づくりみたいな住民参加の合意形成のプロセスがあって、それは有効だと思うし、確からしい手法とは思うんだけど、どうもその主体に自分がなれない。今回の展示では、小説のような、都市か農村をさまようような曖昧な表現がやっぱり出てきてしまっていて、自分自身の迷いというか、建築設計・都市計画というものが、果たして良いのか、悪いのか、やりたいのかやりたくないのか、っていうその辺はいまだに整理がついていない。

中島:建築家や都市設計家は、公の視点で作っていくじゃないですか。そこでは、端的に言って個がないがしろにならざるを得ない。僕がずっとやってるのは、公的な空間に対して個の身体を介入させて、場を読み替えること。建築の人が公を作るのとは違って、研吾くんが個展をやったりカメラの立体を作ることは、すごく個的なものだよね。公的な部分が弱い。都市計画なんかを今後やっていきたいという気持ちはあるの?

佐藤:都市計画とかは今は全然やる気がないんだけど、個であることと公の間にあるものとして、俺は複数の作り手っていう語り口を持ち込んだり、協働性ーー建築で言うところのギルドみたいなものかもしれないけどーー、そういった作り方の工夫で、その個と公の間をとりもつことはできないかって考えている。

その実践が、インドの家だったりする。「インド・シャンティニケタンに同志を募って家を作りに行く」っていうプロジェクトをやってみた。それも、全国から人を集めてみんなで行ったっていう”公さ”はなくて、自分の知り合い、自分と一緒にものを作っている人たちと一緒にインドに行って、家を作るっていう仕組みで。簡単に、そして対外的に事を整理してしまって、「全員参加でやってます」の偽りではなく、ナマの状態の協働性っていうのを作ることができないかを考えている。そのへんかなあ、自分がやるのは、と思っている。

さらに発展させるとしたら、どこかでシステムというか、その組織づくりっていう、もう少し体系だったアプローチが必要になってくるだろう、とも思ってる。

中島:今はその中間あたり、と。たしかに建築と美術とか、個と公とか、様々な中間に漂っている感じがするね。

佐藤:アートの方にも集団でものをつくるっていう、それが共作であったりコレクティブであったりするけど、そういった主体が複数登場する場の可能性は最近高まっているのでは。

中島:いわゆるオルタナティブスペースと言われるような、個と公の中間くらいの人数でスペースを運営したり、ギャラリーやアトリエをまわしたりといった場所はすごく増えている。それらを運営しているのは若い人が多いから、その辺りのコレクティブの微妙な人数の関係性というのは面白い。

さっきの公の話でいうと、都市計画が失敗した場所こそが面白い。構想がうまくいっていない場所。僕はヒップホップが好きでラップもやっているんですが、ヒッポホップのルーツはサウスブロンクスです。都市計画家のロバート・モーゼスが高層ビルをガンガン作ってニューヨークを設計する。でもサウスブロンクスはそれが失敗して、放火が毎晩何十件も起きるようなボロボロのスラム街になってしまうんです。しかし、そこからグラフィティをはじめとするヒップホップカルチャーが生まれてきたっていうのは、僕は素晴らしい話だなと思います。

あと、関東大震災があった後のアートや文学の動きがすごく興味深い。建築で言えば、今和次郎らの「バラック装飾社」にグラフィティと近いものを感じる。今の東京は都市計画的にどんどん作られているけど、どう失敗するのかな、そして失敗したところから何が生まれるのかなという風に、むしろ期待している節すらあるんです(笑)。

計画と遊び

佐藤:計画の側からすれば、結局何事も完全に計画しきることができないっていうのは分かっていて、逆に、その計画では作れない部分をどう生み出すかっていう、計画できないものをどう考えるっていうようなものを常に議論している。都市計画などはかなりそう。けど、そこからもう一歩進み出ていない感じが直感的にあって、都市の面白さについて計画者がどうアプローチするべきなのか、というのは、まだあんまり整理がついていないんじゃないかな。

中島:過去と違うのは、明らかな失敗というのが難しくなっているのかもしれないこと。例えば渋谷の中にスラム的な場所が形成されるとは思えないじゃないですか。巧妙なやり方で計画して、失敗しないようにしている感じが嫌なんですよね。

昨夜もちょうど渋谷の桜丘で飲んでたんですけど、あの辺一帯は今、再開発による立ち退きで廃墟みたいになっている。都市計画の青写真を見ると、渋谷川を再生して緑あふれるエリアを作ろう、みたいな文言がいっぱい書いてある。ディベロッパーが書いた言葉です。一見良いことのようなんけど、でも、欲してるのはその良さじゃないっていうか、偽装された渋谷川を見たいんじゃないんだよなっていう。その巧妙さはどうなんだろうな、と。

佐藤:インドとかだと、セキュリティを確保するために高所得者層が集まって、壁を立てて内側に住宅を配置して、ゲーティッドコミュニティを作る。住宅系のディベロッパーの手法としてはよくある。その住宅地をつくるとき、今までその土地に住んでいた人たちは、全部放り投げられるようにしてどこかへ立ち退きになってーー彼らは勝手にどっかに住むんだけどーー、そういうあっけらかんとした計画って、明らかな裏と表を作り出す。

誤解をされる言い方かもしれないけれども、今話したような計画は、社会に格差を生む要因、格差をさらに拡げる働きをしているんだけど、果たしてそれは不幸せな状況なのだろうか、と俺は少しだけ疑問に思っている。格差を作り出しちゃう、露呈させてしまうことが、明らかな間違いなのか。

東京で行われている再開発では、立ち退きさせられた人たちが代わりにすごく良いマンションに住む、という等価交換で成り立っていて、もちろん立ち退きさせられた人は満足していることなのかもしれないけれども、街全体がなんとなく和やかにおさまってしまって、何か隠蔽された風景が見える。東京って、他の世界の都市と比べたら、どこまでが東京なのかその境目がわからない、ミドルクラス(=中間層)の人々の家々がずっと続いていて、全部整理されてできあがっている均質な風景があって。東京のそんな風景と、インドのような強弱ある風景とは果たしてどっちが良いのか、面白いか。それは一つの指標では測れないんだろうなと思っている。

中島:そうでしょうね。少なくとも僕が都市計画を実行することはないだろうけど、どんな都市であっても楽しく遊べるという思いはあります。グラフィティライターの知り合いに聞くと、東京はグラフィティにおいてすごく人気の都市らしい。渋谷に代表されるようなごちゃごちゃした都市空間が、迷路みたいでグラフィティ向きなんだって。そんなことに一抹の希望はあります。

この写真機一台をポンと路傍に置くだけで楽しくなるじゃないですか。それだけでなんでもない風景も変わって見えてくる。

街中でプロレスしてたら、プロレスラーの視点にもなる。これは凶器に使えるぞ、とか、そういう風に街を読んでいったら全然違って見えてくるわけですよ。遊具が凶器に見えてきて、ここに刺せるなとか、ここから落とせるなとか(笑)。そういった視点をずらして遊ぶということが僕は好きですね。

佐藤:そうだよね、遊ぶっていう観念、感覚をどう持ち込むかが大事だと思う。

中島:この展示も、いい意味で建築家の遊びという感じが出てるね。

佐藤:遊ばないといけないな、と思っていて。ともすると仕事だから真面目になっちゃうんだけど、それを避けなきゃいけない。遊ぶことを怠けて止めてはいけないなと。

中島:いい建築を作ってください。好きにやろう。

【質疑応答】

質問者1:二人が芸術っていうのをどうとらえているのか、が知りたい。

僕は工学部出身で、最初に目的があって、どうやってその目的を達成していくかっていう思考プロセスを基本に考えています。研吾さんの方は、はじめは同じ工学部としての建築を学び、今は遊びとか芸術とかに足を踏み入れているところで今回の展示作品がある。一方で晴矢さんははじめから芸術から入って、面白さとか自分の感情に素直になっている。その二人が「芸術」というのをどう捉えていているのか、そしてどう違うのか、どう同じなのかっていうのを知りたい。

あと、それを見るこちら側(鑑賞者)に何を期待しているのか、どう楽しむことを期待しているのか、っていうのを二人にお聞きしたい。

佐藤:建築が日本で工学の中に入っちゃってるのは明治の始まりの制度的なものはあるけど、工学的プロセスというものも、目的があってそれに対して戻ったり進んだりをやって達成に向かおうとするじゃないですか。それってけっこうゲームをやっているような感じもあるだろうし、そういうところは工学と芸術に特に分け隔ては無いだろうなと思っている。

この展示ではゴール=目的を設定していないけれども、何かを紙に描いたら木工して、写真を撮って、こんなのが良いから、次はこういう絵を描いて、その後これを作ろう、みたいな、そういうルーティーンを作ろうとは心がけてやっている。目標というものを遥か彼方に投げて、遊び続けるための延命方策をとっているというか、そんなことをやっている。

芸術っていうのは、他の人が作品を作って、自分はその作品に対してどういう応答をするか、みたいな連鎖的なやりとり、作品を介した議論や史実の蓄積が芸術や美術のある要素としては必要な気もするので、自分がやっていることが芸術のその側面にどう関わるのかは見当がイマイチついていない。けれども、まあどっかでは結びつくだろうな、と。そこはあまりこだわらずにやってます。

中島:僕は麻布の卒業式で三島由紀夫のモノマネをやったのが初めての芸術行為(笑)。完全に宴会芸みたいな遊びから入ってます。なぜ現代美術をやってるかというと、色々やりたいことがある中で、現代美術ならばそれらを全部入れられるからです。何をやってもいい。ギャラリーで展示してもいいし、演劇をやっても、文章でも、写真でも映像でもいい。一番多様なメディアをぶち込むことができるハコであるということで、現代美術をやっている。それが観客にどう見られるかというのは、僕はどちらかというとホワイトキューブのきれいな個展で油絵をポンポンポンと見せるような展示はできないので、半分くらいはエンターテイメントだと思ってやっています。観客を楽しませたいという気持ちはありますね。それと同時に、さっき研吾くんが言ったように、美術史にどう結びつけるかというゲームでもあるから、僕の作品にはオマージュやパロディや引用がすごい多い。だから美術史を少しかじれば、よりニヤリとできるようになるかな。

佐藤:鑑賞者にどう思って欲しいかに対する回答は、俺の場合、展示は自分の近況報告で、「わたしは今こう考えて生きてます!」っていうのを知らせる場のような感じ。今回の展示にあたっては手紙を色々な人に書いて、案内ハガキもたくさん書いた。年賀状みたいな感じです。

質問者2:最後、「遊び」に関する話だったと思うんですけど、割とパブリックな要素があるんじゃないかなと。一人で完全に隔絶した状態で遊ぶっていうのは意外に難しい。何らかの干渉する人がいて、遊びは成立するものだろうと思うんです。むしろ、遊びはパブリックを作っていく、みたいなことに繋がるんじゃないかなと。そういう体験などはありますか。

中島:まさにさっき僕が言ったように、個として遊ぶことで公と繋がったりもするし、介入したりもするという意味で、公と個を行き来するようなイメージで作っていますね。

例えば、プロレスの作品なんかを撮っていると、全部ゲリラでやるんですけど、大阪の千里の商店街で撮った時、撮影中にめちゃくちゃオバちゃんが喋りかけてきて。カメラを回してるのに、大阪だからか話しかけてくるわけですよ。「裏が小学校で、もうちょっと待ったら下校時間だから、そっちの時間にやった方が盛り上がるんじゃない?」とか言ってくれる(笑)。そしたらすぐに商店街のちょっと偉いオバちゃんが出てきて、「来月末にキャンドルイベントがあって、この辺がキレイになるから、その時に撮った方が良いんじゃないか」とか、色々言ってくれて。そうなるともう、商店街と関わっちゃってるわけですよね。オバちゃん達が優しかったので、「このテーブルにぶつけても良いですか?」とか「このシャッターにガシャンとやっても良いですか?」って聞いたら、「ええよ、ええよ」って言ってくれたんで成立したんですね。

そんな風にそこでプロレスをやることで、大阪のニュータウンである千里の商店街と関わってしまうっていう、そういう体験はいっぱいありますよね。それは公と個を往還しているような部分はあるんじゃないかな。

佐藤:作品を作る最中に他の人と関わり方ってのがあります。俺は歓藍社っていう藍染を福島でやってる団体に所属してるんだけど、今回の展示作品を作った場所も、歓藍社の中の藍染工房の裏手の木工所みたいなところだった。そこ歓藍社の活動場所にはフラッと村の人だったり、東京から来る人だったりが、立ち寄ったり、滞在したりする。そういうのを横目に見ながら作っていて、「これは何を作ってるんですか?」って聞かれて、「ちょっとハコを……」みたいなアヤフヤな返事をしがちなんだけれども、でも、「カメラです」って言うと大体の人は「おー」って分かってくれる。その素朴な分かりやすさと訳のわからない事が同居する感じのモノづくりは良い意味で人も気にしてくれるじゃないかなと。

中島:訳のわかるものを作ることで、他の人と共有するということ?

佐藤:ちょっとわかる、くらいの。「ちょっとわかる感じ」をデザインしているってわけではないんだけど、そんな方向性のデザイン、モノのかたちに興味がある。結果的にそれで差し入れくれることがあったりするから良いこと多い(笑)

今回の木工カメラを作るために、小椋製材所っていう木工所と仲良くなって、色々ものをもらったり購入したりしているんですけど、やっぱりこれを作ることで仲良くなったし、仲良くなるためにこれを作ったのかもしれないな、って気がしている。そういう共同体みたいな、村だったり、まとまりのある場所だったりで、何かをやってるぞ、っていう姿勢が自分にあるだけで、その人と仲良くなれる、っていう結構、単純な話。

さっきの商店街の話も、なんかプロレスやってるから仲良くなった、っていうような。さっき”わかる”って言ったけど、仮にわけわかんないことやってたとしても、何かをやってれば人とのコミュニケーションは生まれるのかもしれない。パブリックの話でいうと、人が横にいる限り、繋がる回路ってのは絶対生まれる。人が横にいる限りパブリック性ってのは出てくるんじゃないかなって気がします。

中島:僕は渋谷で「渋家」っていうシェアハウスを三、四人で立ち上げたんです。今は僕は住んでないんですけど、未だに家はある。それは面白かったんですよね。地域社会とうまく関われているってわけではないんですけど、むしろ「うるさい」とか苦情がすごい来たってのはあるんだけど、住み開きという状況で、常に鍵は開いていて、人がものすごい出入りするような環境だった。家の中という、まさに私的な空間を開いちゃうことで、公共性がなだれこんでくる。そこの公というのは、地域のおばあちゃんとかって感じじゃなくて、SNSの公なんですよね。

SNSで拡散してイベントをやったり、展示とかの活動を家の中でやったりすると、ものすごい人が来るわけですよ。SNSってまさにソーシャルなものだから、個的な状況と公的な状況はインターネットとかSNSで、ものすごく繋がりやすくなってるっていうのはある。むしろ繋がりすぎというのが今問題なんでしょうけど。インスタのストーリーで炎上しちゃうとかね。渋ハウスを始めた時はインターネット黎明期のSNSが出始めた頃で、もうちょっと「SNSは面白いぞ」という希望に溢れていた時期でした。今日はあんまりインターネットについての話はしてないけど、SNSのレイヤーも絶対、個と公には関わってくると思いますね。

質問者3:感想なんですけど、私、二年くらい前まで設計事務所にいたんですが。今日の話を聞いていて、すごく良いなと思ったことについて。私のボスはどちらかというと芸術家タイプだったので、公との間に入って私が吊し上げられる立場だったんです。建築家が芸術家的に独善的な方に近づいていくと、公とぶつかる立場になる。建築家とアーティストどちらの立場においても共通して、開いていて、遊んでいくようなスタンス、みんなが主体的に、たとえ公の方に対しても、遊ぶ立場をとれば、すごく良いことが起こるんだろうなと、今日の話を聞いていて思いました。

中島:芸術家肌の建築家ということで近年一番話題になったのは、やはりザハ・ハディドだと思います。ザハ・ハディドの新国立競技場ですね、今は隈研吾さんがやってますけど。僕はあの一連の騒動で、建築がすごい面白いなと気づいたんですよ。ものすごくポリティカルな議論だったでしょ。論争が起きて、いろんな立場の人が建築とか都市を語り、論を戦わせたという意味で。こんなに建築って論争的なんだという面白さを感じたんです。ひとつの建築物から様々なレイヤーの議論ができちゃう面白さ。それまで都市や風景の中で建築は好きだったけど、はっきりとそこで自分自身の興味を自覚できた。ザハが良かったか悪かったか、隈研吾の方が良いのか悪いのかは置いておいて、自分にとっての建築の入口として興味深いことでした。

佐藤:独善的な建築家っていうのは、自分の活動も、ふとしたら他人から思われるだろうから気をつけないといけないんだけど。「独善的」と「遊び」はまるで違うものだ、っていう風に考えているし、「そう考えているんだぞ」とちゃんと人に伝えられるようにならないといけないな、とは思っています。もう少し、遊びを突き進めていくしかないな、って。それは”真面目な遊び”とも言えるかもしれない。

遊びって一人遊びだけでは、どうも立ち止まっちゃうところがあるから、誰かを巻き込んだ遊びっていうのが、どうしても必要になってくるんですよね。そうなってくるときには自分だけが独善的では本質的にいられない。そこに、ルールみたいなものを作るかもしれないし、何かしらの倫理性が出てくるのかもしれないけど、少なくとも、独善とは別の遊び方をやんなきゃなって。俺も今、思いました。

(さとう けんご)

■佐藤研吾(さとう けんご)

1989年神奈川県横浜生まれ。2011年東京大学工学部建築学科卒業。2013年早稲田大学大学院建築学専攻修士課程(石山修武研究室)修了。同専攻嘱託研究員を経て、2014年よりスタジオGAYA。2015年よりインドのVadodara Design AcademyのAssistant Professor、および東京大学工学系研究科建築学専攻博士課程在籍。福島・大玉村で藍染の活動をする「歓藍社」所属。インドでデザインワークショップ「In-Field Studio」を主宰。

◆佐藤研吾のエッセイ「大地について―インドから建築を考える―」は毎月7日の更新です。

●本日のお勧め作品はルイーズ・ニーヴェルスンです。

ルイーズ・ニーヴェルスン Louise Berliawsky Nevelson

ルイーズ・ニーヴェルスン Louise Berliawsky Nevelson

《7310》

1973年

シルクスクリーン

イメージサイズ:72.5×99.3cm

シートサイズ:76.1×106.8cm

Ed.12

サインあり

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

※お問合せには、必ず「件名」「お名前」「連絡先(住所)」を明記してください。

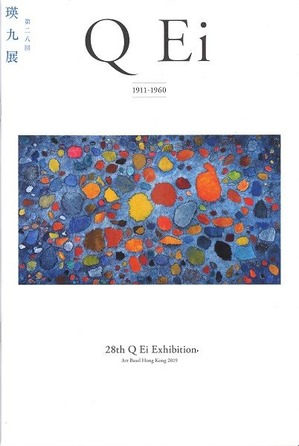

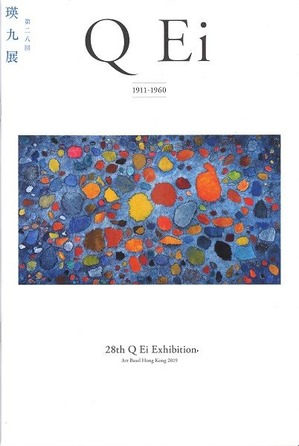

●『第28回 瑛九展』カタログのご案内

『第28回 瑛九展』(アートバーゼル香港)図録

『第28回 瑛九展』(アートバーゼル香港)図録

2019年 ときの忘れもの

B5版 36頁 作品17点、参考図版27点掲載

執筆:大谷省吾(東京国立近代美術館)

編集:尾立麗子(ときの忘れもの)

デザイン:岡本一宣デザイン事務所

翻訳:Polly Barton、勝見美生(ときの忘れもの)

価格:800円 *送料250円

●瑛九の資料・カタログ等については1月11日ブログ「瑛九を知るために」をご参照ください。

埼玉県立近代美術館では「特別展示:瑛九の部屋」で120号の大作「田園」を公開、「瑛九と光春―イメージの版/層」では山田光春の新収蔵作品とともに、40点以上の油彩、フォトデッサン、版画他を展示しています(4月14日まで)。

宮崎県立美術館でも<瑛九 -宮崎にて>で120号の大作「田園 B」などを展示しています(4月7日まで)。

●ときの忘れものは〒113-0021 東京都文京区本駒込5丁目4の1 LAS CASAS に移転しました。阿部勤設計の新しい空間についてはWEBマガジン<コラージ2017年12月号18~24頁>に特集されています。JR及び南北線の駒込駅南口から約8分です。

TEL: 03-6902-9530、FAX: 03-6902-9531

TEL: 03-6902-9530、FAX: 03-6902-9531

E-mail:info@tokinowasuremono.com

営業時間=火曜~土曜の平日11時~19時。

*日・月・祝日は休廊。

「都市と農村と郊外と、作ること」 中島晴矢× 佐藤研吾 記録 (2018/12/13@ときの忘れもの)

春が来て、福島の大玉村もようやくストーブにしがみつく状態からだんだんと動き回ることができる頃合いになってきた。そこで、小さな工作、染め作業のようなものを始め出した訳であるが、昨年末ときの忘れもので演らせて頂いた個展「囲いこみとお節介」で考えていたことをちゃんと繋げるために、録音だけしてそのままにしてしまっていた座談会の記録を整理し出したので、ここに掲載したい。中島晴矢さんとは、中高の同級生というそれぞれの背景を深く共有する間柄であるがゆえに、対談を読み返してみれば共通性と差異がかなりはっきりと分かってくる。いま、都内某所であるプロジェクトを一緒に進めようともしているので、その協働の行く末を組み立てていくための準備としてもこの座談の内容は重要なものになる気がしている。

佐藤:佐藤研吾と申します。よろしくお願いします。普段は建築の設計とかをやっているんですけれど、今回の展示「囲い込みとお節介」では、建築をつくるときに考えている”考え方”みたいな部分を、木工と紙と写真という媒体での表現を試みています。

画用紙のドローイング数点と木工作品が6体そしてモノクロ写真を展示しています。ドローイングは、どんな立体を作ろうかを考えながら描いた、ある種の設計図の始まりで、そこで固まったアイデアを三次元に落とし込んだのがピンホールカメラの木工品。そして、複数のカメラを組み合わせ、向かい合わせて撮り合った写真を展示している、と。

僕は今、東京にも家があるんですけど、平日は大体、福島県の中通りにある大玉村というところの教育委員会で働いています。また、同じ村で歓藍社っていう藍染めの活動もしていて、週に1回は東京と福島を移動しているんです。大玉村って結構田んぼがバーっと広がってるようないわゆる農村地帯で、そこと東京を行ったり来たりしながら、モノを作っています。

そして、自分自身の経験というか、移動体験のようなものを、作るモノや、作ること自体に、どうにか反映させる、経験を浮かび上がらせたいな、と考えていました。今回展示している写真も、東京と福島それぞれの場所で撮影しています。東京といっても、いわゆる渋谷とか新宿とか東京の中心的な場所じゃなくて、墨田区の高架下だったり、足立区の河川敷だったり、そんな所でした。というのは、東京にはいるんだけど、東京の外と繋がっている場所、東京の境界部分(=ペリフェリー)をハコの写真機で取り込んだとき、どんな風景が見えるのかを確かめたくて撮ったりしていました。なので、安直にその二元論化はできないんだけど、都市と農村という場所を行ったり来たりしてる、その両者の関係をどういう風に自分が考えていければ良いか、自分の経験でもって組み立てていけるのか、を作りながら写真を撮りながら、考えていければなあ、と思っています。

今日のトークは、都市と農村っていうのを移動している僕がいて、それに対して、中島晴矢くんは郊外っていう、定義的には都市と農村の間か、都市の周縁をテーマ・主題にしたアート作品を作っています。それぞれが軸足を置く場所の在り方について、あるいはその足の置き方を考えるヒントを見つけられたら良いなと思ってまして。

中島:まず、僕は佐藤研吾くんと麻布中学・高校の同級生なんですね。彼は建築家になって、僕は"ドロップアウト"して現代美術をやってるんですけど、それもあって、今回のセクションがある。また僕が2017年に企画に参加した、CINRA.NET主催の”NEWTOWN”っていうイベントが多摩ニュータウンであって、その中の展示「ニュー・フラット・フィールド」で研吾くんに作品を出品してもらいました。

佐藤:すごく座りづらくて、座ったら地面だけを眺め続ける椅子です(「一度、大地を眺め見るための座椅子」)。

中島:それはニュータウンをイメージして作ってもらったものですね。

佐藤:ニュータウンの成立のしかたについて考えると、都市=東京のちょっと外にある農村地帯、近郊農村の地面を塗り替えて、真っ平らにして作ったのがニュータウンで。でも実際の場所に行ってニュータウンを歩いてみたら、結構地形はぐにゃぐにゃしていて、昔の風景っていうのが残ってるとしたら、それは表層的な素材ではなくて、地面の高さ関係、地形的な変化にあるんだなって思って。どちらかというと、そういう”ニュータウンの下に沈んでいるもの”を見てください、っていう椅子を作った。

中島:だから大地を見ることになるんだよね。

佐藤:そうそう。

美術展『ニュー・フラット・フィールド』(NEW TOWN)、2017年11月11日(土)~11月12日(日)

美術展『ニュー・フラット・フィールド』(NEW TOWN)、2017年11月11日(土)~11月12日(日)家具か道具の群居

中島:多摩もそうだし、一番最初のニュータウンである千里ニュータウンもそうだけど、丘陵地に街を作って、その丘陵地をどんどん開削していって街を作る。まさに『平成狸合戦ぽんぽこ』(スタジオ ジブリ)のような世界です。ただ、表層は塗り替えられているんだけど、地層には宿っているものがある。その土地を足裏で感じることはできるんです。

ところで、今回のスペースはすごく良いですね。こんなおしゃれな現代建築での展示とは思わなかったし、作品もかわいい(笑)。

佐藤:かわいさは、出ちゃうんだよね。

中島:「百鬼夜行」のイメージがある。つまり、モノが魂、生命を持って動き出してしまうような造形。だからモノなのに愛着を持っちゃうんだよね。一方で、現代美術のいわゆるオブジェとか彫刻とはまた別。デュシャンの《泉》やマン・レイのオブジェというのは、無目的化されたものなんだよね。用途や意味、使い道があったらオブジェ、つまりコンテンポラリー・アートの作品にはならない。便器を便器として使わなかったり、ビンにハンマーをスポッとはめたり、アイロンに釘をつけたりといったオブジェは、用途を無化していることで芸術になっていて、現代美術の起源としてある。一方で研吾くんの木工作品はあくまで道具ですよね。カメラとして使っている。あるいは、カメラ機能がついていないものは、極めて使い勝手は悪そうだけど、家具なんだよね?

佐藤:これから家具になるかもしれない、くらいの。

中島:ステートメントでも宮沢賢治の「農民芸術論」について書かれていたように、そういった概念が念頭にあると思うんだけど、なぜ道具を作ろうとしたのかが気になる。

佐藤:それは道具っていう機能性、用途を前提としてモノのあり方、形の行方にやっぱり興味があるからかもしれない。さっき言っていたマン・レイとかデュシャンは、日用品を無目的化することで美術作品を作った。一方の建築はというと、まずは用途とか、人間の生活に即したものとしてあるべきとされていて、加えて法律にがんじがらめになっているし、予算とかお金の話も無視できない。

中島:そこに人が住んだり、出入りしたりするもんね。

佐藤:それで、もしただ人が生きる、生命維持装置程度の箱をただ建てていくならば、それはいくらでもコピーと量産が可能で、建築産業はともするとそこに向かいかねない。あえていうと、建築家っていう職業があり得るとしたら、建築家がやるべきことは、用途や機能だけではない何か別の要素を加えていく、あるいは用途っていうものを問い直すか、解体していくような作業の担い手になるべき、そんな側面があるんじゃないかと。

中島:なるほど。建築家というのは、ただ単にビルを建てる存在ではないものね。

佐藤:その時に、ああいうカメラみたいなものを、どうカメラじゃなくするか、っていうことを考えてみた。それはカメラの否定ではなくて、カメラという機能、用途を保持したまま、どうカメラ"だけじゃない"ものになっていくかっていうような。

『百鬼夜行』(もしくは『百器夜行』)とか付喪神絵巻とかに描かれているのって、壊れた箱とか破れた傘とか、使い古されて、元は何かに使われていただろうモノたちで、そんな使われずに捨てられちゃったモノたちから勝手に足が生えて、みんな歩き出して遊んでるみたいな風景が描かれている。道具としての機能が元はあったんだけど、その前提を破壊しつつ、一人歩きして生まれちゃう、機能に従属しない「モノの自律性」みたいなもの。機能性を問い直して解体していく方向っていうのは、なんとなく今回の展示で作ったものと似ているなという気がしているんだよね。機能性をかすかに保持させるその方法として、時代を遡行していくプロセスをとってみた。機能としてはカメラなんだけど、限りなくただのハコに近づき、原形というものに接近していく機能性の解体の仕方っていうのが、自分が考えていることと相性が良いなと思って。

中島:まさに「カメラ・オブスキュラ」だからね。ずっと置いとくだけで光で印画紙に焼き付けるカメラの原初的な形。そのカメラの原型をモチーフにしたのは面白い。それで出来上がった写真も、現代を撮っているのに時代感覚がわからないよね。一方でDMに使われている写真はカラーで現代的じゃないですか。

佐藤:これはカメラマン(comuramaiさん)に撮ってもらった。

(第306回企画「佐藤研吾展―囲いこみとお節介」DM。会期=2018年12月13日[木]―12月22日[土])

中島:何でDMには木工作品で撮った写真を使わなかったのかも気になるけど、展示されている写真は、写されている対象は現代の車やロゴだったりするのに、大正時代の写真みたいな手触りがある。そういう、時代感覚がこんがらがるようなところがあって。

あと写真で思ったのは、ノスタルジーが醸し出されてるということ。哀愁・郷愁が出ている。そして川辺にこのカメラが佇んでいる。佇んでいる、と形容してしまいたくなる存在感がある。この箱はすごく寂しそうにお互いを見つめ合っているんだよね。

佐藤:寂しそうにも見えるし、密談をしているんじゃないかっていう。

中島:手つきはプロジェクト的だよね。目的・意図がはっきりあって、ドローイングをして、立体として作って、カメラとカメラを向き合わせて、都市の中で撮る。それ流れ自体は企図された機械的な作業としてあるんだけど、実際に出来上がった作品を見ると、物語的な生命感がある。そのズレは何なのだろうと思った。

佐藤:それぞれのカメラで撮れるものって、それぞれがどんな視点で写しているのかが、ファインダーがないから俺は見れない。並べて、何となくこうかな、としか撮れなくて。どこまでの画角でものが入り込むかっていうのは分からない形で撮っている。いざ撮ってみたら、正面に立っているカメラがこう写り込んできた、みたいなのが出てきたり。その実験みたいなところがあって、作為しきれないものが写り込んじゃうみたいなところに、勝手な物語が生まれてくるのかもしれないなあと。

中島:ある程度の偶然性にさらしているということだよね。

佐藤:このドローイングと木工と写真っていう、それぞれの媒体で、モノとモノが群居している状態、複数の図形やカタチが存在している状態が重要だなと思ってて。写真の中には向かい合ってる相手のカメラが勝手に写り込んで、外の風景と一緒に同居している。それからコンポジションの問題だったりもするし、配置や「取り合い」についてのフィードバックをえることもできる。それを、複数の媒体でやるのを続けていきたいなと思って。群の造形だったり、群像のあり方についてはいろいろな実験ができる。

中島:実際の展示も、作品群が存在することで空間がどう立ち上がるかというような目論見でやっているわけだよね。

佐藤:そう。空間というものについて考えたときに、いわゆる建築の新築の設計だと、ボリュームスタディと呼ばれるようにある建物の形状をどう敷地の中に置くかを考えて、そのハコの中でどんな空間ができるか、っていう検討の進め方をする。でも、空間っていうのは本来もっとザワつきがあって、モノが半ば独立しながらも応答し合う、それぞれ勝手気ままな感じで存在していて、そして、その隙間にいわゆる空間というのがあるんじゃないかなと。普段の自分の建築設計もそんな考えをもってやろうとしていて、今回の展示はよりモノそれぞれの独立性、自立性を高めて作ろうとしたというか。

場所性

中島:「もの派」と今回の作品の関連性とか、現代哲学における「オブジェクト指向存在論」みたいな、人間がおらず、ものだけの世界になった時のものの存在の意味...僕とじゃなくて、その辺りに詳しい哲学者の人と喋るといいんじゃないかな(笑)。発展的な議論になると思う。

あとは場所性だよね。研吾くんには東京と福島、あとインドでの建築などがある。一方で僕はニュータウンや郊外というのを一つのテーマとして作品を作ってきている。例えば、ニュータウンで延々と路上プロレスをする映像作品があります。最近、「内向の世代」という小説家たちの一人である後藤明生の『挟み撃ち』という小説を読んだんです。1972年くらいの作品で、後藤明生は、当時ニュータウンが出来たての頃、郊外の団地に住んでいた人なんですよ。そこで郊外の空間を書くわけですね。『挟み撃ち』はどうやって物語が始まるかというと、男が御茶ノ水の駅前の橋の上で佇んでいるんですね。それで「何という名前の橋か分からないが」って何度も言うんですよ。「何という名前の橋か分からないが、俺はここにいる」みたいな。そこで永井荷風という固有名詞なんかも出てきて、「永井荷風だったら、この橋の名前を知っているだろう」という風に始まる。永井荷風的な都市の全貌を知り尽くしている人がいて、そもそも小径の名前も橋の名前も入れ替え不可能な固有性としてあるという状況が、もう70年代には成立しなくなっているんです。名も知らぬところから始めるしかないっていう態度が後藤明生にはある。

僕はニュータウンで育ちましたが、日本中が、あるいは世界中が良くも悪くも郊外化している、ショッピングモール的な空間になっているという時に、研吾くんは東京と福島という二つの都市を、ある種の二項対立として、「都市と農村」の問題として扱ってしまっているのではないか。都市からも農村からも疎外された、都市の周縁と農村の周縁が混じったベン図の真ん中みたいな両義的な場所が郊外ですよね。僕自身のリアリティだと、現代において都市も農村もはっきりした区分はない。そういう意味で、今回のテーマの一つである場所性=トポスとしては、「都市と農村」を分けたのにはどういう意図があったのかな。

佐藤:俺も生まれたところは、戸塚っていう神奈川県横浜市の端っこみたいなところで、田んぼはちょろちょろ残る山間の、でも横浜のベッドタウンになっていた場所だった。そのあと中高で麻布に通って、横浜から毎日東急東横線で中目黒を経由して広尾に行く、みたいな生活をしていた。在学途中から湘南新宿ラインができたから、恵比寿回りで登校していて、渋谷とかをウロウロしつつ、そんな自分にとってはとりとめもない都市みたいなところで20歳ぐらいまで生きてきた。

そして、自分の視野が広がるきっかけになったのは、ひょんなことでインドに行ったことだろうな、やはり。それは僕が師事していた石山修武さんっていう建築家と一緒に行ったんだけれども。

中島:インドはどういう印象だったの?

佐藤:インドにもやはり都市はあるんだけれども、自分にとっては離れすぎた都市というか。東京っていう都市とは違う自分が慣れ親しんだ都市とは別の場所。そういう意味では、自分を中心に考えたら都市ではない。インドでは農村地域にも行っていて、それこそ自分とはかけ離れた場所だった。

そして、その間に福島ってのがある。自分の中では、東京があり、インドがあって、その中間地点に福島があるという感覚がある。今はそれらの場所を行ったり来たりしている。なんで行ったり来たりしなきゃいけないのかというと、これからの東京での暮らしっていうのをどう組み立てていこうか考えたときに、外部から何か差し込んできたらいいなとも思って。

中島:東京に対して?

佐藤:東京に対して。

中島:内在して考えるのではなくて。

佐藤:やっぱり外から東京を見てみたいなっていうのはあるんだよね。実は大学院修士課程のときに「螺旋的思考」っていう、ちょっと洒落た名前をつけた論文を書いた。その頃は、インドに行く前だったんだけれど、アメリカのネイティブアメリカンにハマってた時期で。震災後の福島を見た後でもある。原発だったりロケット開発施設だったりを誘致しているネイティブアメリカンの居住地が西海岸にはあって、そこでは日本が抱える原発の問題と同じような、地方が都市のインフラを受け持たざるを得ない場所になっている。そのネイティブアメリカン主催の建築設計の国際コンペに参加して、それで興味が出た。それは、西欧社会を中心に据えるならば、いわゆる辺境・周縁って呼ばれているところであり、文化人類学のリサーチ対象に成りうる場所なんだけれども、実際にはもちろん現在をナマで生きている人たちがそこにはいる。ただ「原初的な生活を残している」、とかでは語れない彼らのリアルな生活がある。

螺旋的思考と言ってたのは、そういった自分とは物理的にも精神的にも遠い場所を周りつつ、どう東京に帰って来るかという軌跡を描くために、まず遠心力を使って外に出てみたという感じなのかなあと。

そして、そのアメリカの体験があったあと、インドや福島に行くようになった。さっき言っていた、農村と都市の二項対立についてだけれども、確かにいま、二項対立を掲げる必要もないしそんな境界はぼやけてきていると思う。けれども自分自身がその二つの地点を行き来しているので二つに分けて扱おうとしている。

俺が行っている福島の大玉村ってところは、手仕事だったり、農家の人が続けている前近代をただよわせる価値ある生活があるんだけど、でもそのすぐ横には国道4号線が通っていて、東北自動車道や新幹線がすぐ横を走っている。そしてプラントファイブっていう超でかいスーパーマーケットが建っていて、それは村の行政が積極的に誘致したもので、実際村民の生活インフラになっている。日本において、いわゆる二項対立的に都市と対置できる農村は、もうあんまりないのかもしれない。全部がある種の東京を支えるための郊外か、「小さな東京」になりつつあるのかもしれない。

中島:写真で写された東京も、さっき言っていたように、東北と地続きになった東京の周縁の方だったり、福島も明確に農村というわけじゃないんだね。「都市と農村」をそれほどはっきり分けているわけではない?

佐藤:結果的そう分け隔てられなかった。

中島:もっとグラデーションがあるんだね。

佐藤:でも、自分の居所として二ヶ所あるっていう、自分自身の移動自体は作品にあらわれているとは思う。

中島:現代アートにおいても、今、都市を扱うアーティストや都市を主題とした展示なんかがすごく増えてるんだけど、その理由は二つあると思ってます。一つには、芸術祭が蔓延して一般化しているような、「ポスト芸術祭」と僕が呼ぶ状況。瀬戸内とか越後妻有、石巻でのリボーンアートフェスティバルなど多々あるんですけど、その地域性・場所性と関わって、それらを汲み取った上で作品制作をするという手順が一般化しているし、お客さんもそれらを踏まえて鑑賞する。もう一つは、東日本大震災。「ポスト3.11」において、福島という場所が決定的に問題化したから、土地について考えるということが重要になっている。僕も福島で展示をしたように。

僕も東京については、そろそろオリンピックもあるし、現在ものすごいスクラップ・アンド・ビルドで破壊と建設をやっていることに関して考えています。僕のアプローチは研吾くんと近いと感じていて、研吾くんはモノをつかって街に介入するけど、僕は身体で街に介入したくなるんですね。とはいえ、これでスケーターなんかだったら格好いいんだけど、街でプロレスをやったり、新国立競技場の前でシャトルランをしたりする(笑)。

(Shuttle RUN for 2020、中島晴矢、video 7’46”、2017。)

(Shuttle RUN for 2020、中島晴矢、video 7’46”、2017。)佐藤:あれもやっぱり身体が画面の中で動き回って、逆にその風景を記録している、みたいな感じがある?

中島:都市の風景と自身の身体という二つのレイヤーがあって、プロレスの映像もそうなんだけど、ニュータウンの街を描写した上で、そこに身体で介入したい。根っこには、それこそさっき言っていたような、自分の中学高校時代の都市体験は絶対にあります。僕らが中三くらいの頃に六本木ヒルズはオープンした。ちょうど六本木・麻布近辺が完全に「森ビル化」する時期ですね。

佐藤:麻布のグラウンドからだんだんでっかくなってく六本木ヒルズが見えたよね。

中島:そう。もちろんそれは、麻布の様々な山手的な空間が死んでいくという見方もあるんだけど、幸いその頃中学生だったから、その都市の中で様々に勝手に遊べたわけですよ。つまり、都市を読み替えることが出来た。部活でランニングするにも、体操着姿でヒルズのけやき坂を走ってた。そういう行為がすごく大事だったんですね。中学高校時代って、街でブラブラするのが仕事のような感じがあって、僕は街で遊ぶのがすごく好きだった。恵比寿ガーデンプレイスで鬼ごっこをするとか(笑)。

あとすごく覚えているのが、高校時代に渋谷でみんなでツアーをしたこと。後輩に指示を出して、渋谷のいろんなところに配置しておく。一人目がハチ公前で、ハチ公の飼い主然として和服を着て待っている。そこからスクランブル交差点に行ってパッと見ると、スタバのところで音楽を聴きながらコーヒーを飲んでいる二人目がいる。ギャル男のヤンキーみたいな後輩には、センター街でギャルと仲良くなってもらって、「ようこそ渋谷へ!」と書かれた横断幕を出させる...そうやって仕込んだネタを見ながら渋谷を回ったんです。今考えると極めてくだらないけど、当時はそれが滅茶苦茶面白かった(笑)。そういう風に、街も勝手に読み替えて遊んでたんです。その中で、麻布・山手の都市空間や、渋谷の土地勘を学んできた。

佐藤:高校の時ほど六本木に行かなくなった。記憶がある限りでは、高校の頃は六本木のバグースに行って夜泊まるみたいな、それかサイゼリアに行くくらいしか。

中島:六本木にはサイゼリアが二個あったから、僕らは学校から近い方を「サイゼ」、遠い方を「ゼリア」と呼んでた(笑)。

佐藤:六本木はそういうところでしかなかったから、逆に、大学の時とかは行かなくなって。そのあと、自分は麻布近郊に戻った時があった。それは大学四年生の時なんだけど、卒業設計っていうのが建築学科にはあって、自分は麻布の愛宕山のふもと、我善坊のあたりをリサーチして、そこを敷地にしてプロジェクトを作ったことがあった。その時に大きな衝撃があった。高校の時に漫喫行って楽しんでた六本木がどうやってできたのかっていうのを知ることになったし、その裏でーー森ビル批判で作ってたんだけどーー森ビルが次の再開発のために場所を買収して、空き家に網かけて、中には人が住んでるかのように森ビルの社員を住まわせて空き家のままその地域に保存しておく、風景を保存していた。そういう大資本によるフェイクを見ちゃった時に、自分が夜寝ていた六本木は一体どうやってできているんだろうっていう困惑があった。

中島:六本木で言えば「バグース」という漫画喫茶によく泊まってたよね。完全に作られたアメニティ全開の空間。

佐藤:そうそう、それがどうやって作られたのかっていう。そこは建築をやっていなかったら分からなかったことだった思うし、特に都市の歴史みたいなものに興味が出てきた頃で、そういうのに触れなかったら分からなかった感覚だった。建築や都市を学んで、東京っていう自分が慣れ親しんでいた場所が結構塗り替えられたというか、もう少し重層的に見れるようになった時があって、その頃から、東京を相対化する視点というか。

中島:僕も2017年に「麻布逍遥」(SNOW Contemporary, 西麻布)という、麻布近辺を散歩するテーマの個展を開いた。その作品を作る中で、すごく衝撃を受けたんですよ。麻布を散歩することで、こんなに東京のことが見えてくるんだ、と。まさにさっき言った我善坊谷は、六本木の大通りをちょっと脇に入ると谷地になっているエリアで。

佐藤:アークヒルズの方。

中島:そうそう、アークヒルズの裏の方。一帯には古い住宅が軒並みあるんだけど、全部森ビルが買収済みで、金網がかけられている。後景にはアークヒルズや森ビルがダーって見えるような、ある種SF的なイメージの空間なんだよね。そういった麻布の街を、落語の「井戸の茶碗」という噺を下敷きにして、登場人物で麻布に住んでいる屑屋に扮装して歩き回る映像作品を作った。江戸時代の視点で現在の市街を眺めてみたんです。そういう中で、「東京ってなんだろう」と考えてきた。

(中島晴矢「麻布逍遥」、2017年6月2日(金) ~7月1日(土) 、会場:SNOW Contemporary。 )

(中島晴矢「麻布逍遥」、2017年6月2日(金) ~7月1日(土) 、会場:SNOW Contemporary。 )個と公の中間くらい

佐藤:自分がいわゆる「建築家」とは違うなあと思っているのは、設計をやっている人間であれば、都市計画であったり、街づくりであったり、そういったものに邁進すれば良いと思うんだよね、自分の知見を生かして。でもなんとなく、自分ははそういうのがまだできない。何に躊躇しているのっていうと、都市計画の論理を担保するために町づくりみたいな住民参加の合意形成のプロセスがあって、それは有効だと思うし、確からしい手法とは思うんだけど、どうもその主体に自分がなれない。今回の展示では、小説のような、都市か農村をさまようような曖昧な表現がやっぱり出てきてしまっていて、自分自身の迷いというか、建築設計・都市計画というものが、果たして良いのか、悪いのか、やりたいのかやりたくないのか、っていうその辺はいまだに整理がついていない。

中島:建築家や都市設計家は、公の視点で作っていくじゃないですか。そこでは、端的に言って個がないがしろにならざるを得ない。僕がずっとやってるのは、公的な空間に対して個の身体を介入させて、場を読み替えること。建築の人が公を作るのとは違って、研吾くんが個展をやったりカメラの立体を作ることは、すごく個的なものだよね。公的な部分が弱い。都市計画なんかを今後やっていきたいという気持ちはあるの?

佐藤:都市計画とかは今は全然やる気がないんだけど、個であることと公の間にあるものとして、俺は複数の作り手っていう語り口を持ち込んだり、協働性ーー建築で言うところのギルドみたいなものかもしれないけどーー、そういった作り方の工夫で、その個と公の間をとりもつことはできないかって考えている。

その実践が、インドの家だったりする。「インド・シャンティニケタンに同志を募って家を作りに行く」っていうプロジェクトをやってみた。それも、全国から人を集めてみんなで行ったっていう”公さ”はなくて、自分の知り合い、自分と一緒にものを作っている人たちと一緒にインドに行って、家を作るっていう仕組みで。簡単に、そして対外的に事を整理してしまって、「全員参加でやってます」の偽りではなく、ナマの状態の協働性っていうのを作ることができないかを考えている。そのへんかなあ、自分がやるのは、と思っている。

さらに発展させるとしたら、どこかでシステムというか、その組織づくりっていう、もう少し体系だったアプローチが必要になってくるだろう、とも思ってる。

中島:今はその中間あたり、と。たしかに建築と美術とか、個と公とか、様々な中間に漂っている感じがするね。

佐藤:アートの方にも集団でものをつくるっていう、それが共作であったりコレクティブであったりするけど、そういった主体が複数登場する場の可能性は最近高まっているのでは。

中島:いわゆるオルタナティブスペースと言われるような、個と公の中間くらいの人数でスペースを運営したり、ギャラリーやアトリエをまわしたりといった場所はすごく増えている。それらを運営しているのは若い人が多いから、その辺りのコレクティブの微妙な人数の関係性というのは面白い。

さっきの公の話でいうと、都市計画が失敗した場所こそが面白い。構想がうまくいっていない場所。僕はヒップホップが好きでラップもやっているんですが、ヒッポホップのルーツはサウスブロンクスです。都市計画家のロバート・モーゼスが高層ビルをガンガン作ってニューヨークを設計する。でもサウスブロンクスはそれが失敗して、放火が毎晩何十件も起きるようなボロボロのスラム街になってしまうんです。しかし、そこからグラフィティをはじめとするヒップホップカルチャーが生まれてきたっていうのは、僕は素晴らしい話だなと思います。

あと、関東大震災があった後のアートや文学の動きがすごく興味深い。建築で言えば、今和次郎らの「バラック装飾社」にグラフィティと近いものを感じる。今の東京は都市計画的にどんどん作られているけど、どう失敗するのかな、そして失敗したところから何が生まれるのかなという風に、むしろ期待している節すらあるんです(笑)。

計画と遊び

佐藤:計画の側からすれば、結局何事も完全に計画しきることができないっていうのは分かっていて、逆に、その計画では作れない部分をどう生み出すかっていう、計画できないものをどう考えるっていうようなものを常に議論している。都市計画などはかなりそう。けど、そこからもう一歩進み出ていない感じが直感的にあって、都市の面白さについて計画者がどうアプローチするべきなのか、というのは、まだあんまり整理がついていないんじゃないかな。

中島:過去と違うのは、明らかな失敗というのが難しくなっているのかもしれないこと。例えば渋谷の中にスラム的な場所が形成されるとは思えないじゃないですか。巧妙なやり方で計画して、失敗しないようにしている感じが嫌なんですよね。

昨夜もちょうど渋谷の桜丘で飲んでたんですけど、あの辺一帯は今、再開発による立ち退きで廃墟みたいになっている。都市計画の青写真を見ると、渋谷川を再生して緑あふれるエリアを作ろう、みたいな文言がいっぱい書いてある。ディベロッパーが書いた言葉です。一見良いことのようなんけど、でも、欲してるのはその良さじゃないっていうか、偽装された渋谷川を見たいんじゃないんだよなっていう。その巧妙さはどうなんだろうな、と。

佐藤:インドとかだと、セキュリティを確保するために高所得者層が集まって、壁を立てて内側に住宅を配置して、ゲーティッドコミュニティを作る。住宅系のディベロッパーの手法としてはよくある。その住宅地をつくるとき、今までその土地に住んでいた人たちは、全部放り投げられるようにしてどこかへ立ち退きになってーー彼らは勝手にどっかに住むんだけどーー、そういうあっけらかんとした計画って、明らかな裏と表を作り出す。

誤解をされる言い方かもしれないけれども、今話したような計画は、社会に格差を生む要因、格差をさらに拡げる働きをしているんだけど、果たしてそれは不幸せな状況なのだろうか、と俺は少しだけ疑問に思っている。格差を作り出しちゃう、露呈させてしまうことが、明らかな間違いなのか。

東京で行われている再開発では、立ち退きさせられた人たちが代わりにすごく良いマンションに住む、という等価交換で成り立っていて、もちろん立ち退きさせられた人は満足していることなのかもしれないけれども、街全体がなんとなく和やかにおさまってしまって、何か隠蔽された風景が見える。東京って、他の世界の都市と比べたら、どこまでが東京なのかその境目がわからない、ミドルクラス(=中間層)の人々の家々がずっと続いていて、全部整理されてできあがっている均質な風景があって。東京のそんな風景と、インドのような強弱ある風景とは果たしてどっちが良いのか、面白いか。それは一つの指標では測れないんだろうなと思っている。

中島:そうでしょうね。少なくとも僕が都市計画を実行することはないだろうけど、どんな都市であっても楽しく遊べるという思いはあります。グラフィティライターの知り合いに聞くと、東京はグラフィティにおいてすごく人気の都市らしい。渋谷に代表されるようなごちゃごちゃした都市空間が、迷路みたいでグラフィティ向きなんだって。そんなことに一抹の希望はあります。

この写真機一台をポンと路傍に置くだけで楽しくなるじゃないですか。それだけでなんでもない風景も変わって見えてくる。

街中でプロレスしてたら、プロレスラーの視点にもなる。これは凶器に使えるぞ、とか、そういう風に街を読んでいったら全然違って見えてくるわけですよ。遊具が凶器に見えてきて、ここに刺せるなとか、ここから落とせるなとか(笑)。そういった視点をずらして遊ぶということが僕は好きですね。

佐藤:そうだよね、遊ぶっていう観念、感覚をどう持ち込むかが大事だと思う。

中島:この展示も、いい意味で建築家の遊びという感じが出てるね。

佐藤:遊ばないといけないな、と思っていて。ともすると仕事だから真面目になっちゃうんだけど、それを避けなきゃいけない。遊ぶことを怠けて止めてはいけないなと。

中島:いい建築を作ってください。好きにやろう。

【質疑応答】

質問者1:二人が芸術っていうのをどうとらえているのか、が知りたい。

僕は工学部出身で、最初に目的があって、どうやってその目的を達成していくかっていう思考プロセスを基本に考えています。研吾さんの方は、はじめは同じ工学部としての建築を学び、今は遊びとか芸術とかに足を踏み入れているところで今回の展示作品がある。一方で晴矢さんははじめから芸術から入って、面白さとか自分の感情に素直になっている。その二人が「芸術」というのをどう捉えていているのか、そしてどう違うのか、どう同じなのかっていうのを知りたい。

あと、それを見るこちら側(鑑賞者)に何を期待しているのか、どう楽しむことを期待しているのか、っていうのを二人にお聞きしたい。

佐藤:建築が日本で工学の中に入っちゃってるのは明治の始まりの制度的なものはあるけど、工学的プロセスというものも、目的があってそれに対して戻ったり進んだりをやって達成に向かおうとするじゃないですか。それってけっこうゲームをやっているような感じもあるだろうし、そういうところは工学と芸術に特に分け隔ては無いだろうなと思っている。

この展示ではゴール=目的を設定していないけれども、何かを紙に描いたら木工して、写真を撮って、こんなのが良いから、次はこういう絵を描いて、その後これを作ろう、みたいな、そういうルーティーンを作ろうとは心がけてやっている。目標というものを遥か彼方に投げて、遊び続けるための延命方策をとっているというか、そんなことをやっている。

芸術っていうのは、他の人が作品を作って、自分はその作品に対してどういう応答をするか、みたいな連鎖的なやりとり、作品を介した議論や史実の蓄積が芸術や美術のある要素としては必要な気もするので、自分がやっていることが芸術のその側面にどう関わるのかは見当がイマイチついていない。けれども、まあどっかでは結びつくだろうな、と。そこはあまりこだわらずにやってます。

中島:僕は麻布の卒業式で三島由紀夫のモノマネをやったのが初めての芸術行為(笑)。完全に宴会芸みたいな遊びから入ってます。なぜ現代美術をやってるかというと、色々やりたいことがある中で、現代美術ならばそれらを全部入れられるからです。何をやってもいい。ギャラリーで展示してもいいし、演劇をやっても、文章でも、写真でも映像でもいい。一番多様なメディアをぶち込むことができるハコであるということで、現代美術をやっている。それが観客にどう見られるかというのは、僕はどちらかというとホワイトキューブのきれいな個展で油絵をポンポンポンと見せるような展示はできないので、半分くらいはエンターテイメントだと思ってやっています。観客を楽しませたいという気持ちはありますね。それと同時に、さっき研吾くんが言ったように、美術史にどう結びつけるかというゲームでもあるから、僕の作品にはオマージュやパロディや引用がすごい多い。だから美術史を少しかじれば、よりニヤリとできるようになるかな。

佐藤:鑑賞者にどう思って欲しいかに対する回答は、俺の場合、展示は自分の近況報告で、「わたしは今こう考えて生きてます!」っていうのを知らせる場のような感じ。今回の展示にあたっては手紙を色々な人に書いて、案内ハガキもたくさん書いた。年賀状みたいな感じです。

質問者2:最後、「遊び」に関する話だったと思うんですけど、割とパブリックな要素があるんじゃないかなと。一人で完全に隔絶した状態で遊ぶっていうのは意外に難しい。何らかの干渉する人がいて、遊びは成立するものだろうと思うんです。むしろ、遊びはパブリックを作っていく、みたいなことに繋がるんじゃないかなと。そういう体験などはありますか。

中島:まさにさっき僕が言ったように、個として遊ぶことで公と繋がったりもするし、介入したりもするという意味で、公と個を行き来するようなイメージで作っていますね。

例えば、プロレスの作品なんかを撮っていると、全部ゲリラでやるんですけど、大阪の千里の商店街で撮った時、撮影中にめちゃくちゃオバちゃんが喋りかけてきて。カメラを回してるのに、大阪だからか話しかけてくるわけですよ。「裏が小学校で、もうちょっと待ったら下校時間だから、そっちの時間にやった方が盛り上がるんじゃない?」とか言ってくれる(笑)。そしたらすぐに商店街のちょっと偉いオバちゃんが出てきて、「来月末にキャンドルイベントがあって、この辺がキレイになるから、その時に撮った方が良いんじゃないか」とか、色々言ってくれて。そうなるともう、商店街と関わっちゃってるわけですよね。オバちゃん達が優しかったので、「このテーブルにぶつけても良いですか?」とか「このシャッターにガシャンとやっても良いですか?」って聞いたら、「ええよ、ええよ」って言ってくれたんで成立したんですね。

そんな風にそこでプロレスをやることで、大阪のニュータウンである千里の商店街と関わってしまうっていう、そういう体験はいっぱいありますよね。それは公と個を往還しているような部分はあるんじゃないかな。

佐藤:作品を作る最中に他の人と関わり方ってのがあります。俺は歓藍社っていう藍染を福島でやってる団体に所属してるんだけど、今回の展示作品を作った場所も、歓藍社の中の藍染工房の裏手の木工所みたいなところだった。そこ歓藍社の活動場所にはフラッと村の人だったり、東京から来る人だったりが、立ち寄ったり、滞在したりする。そういうのを横目に見ながら作っていて、「これは何を作ってるんですか?」って聞かれて、「ちょっとハコを……」みたいなアヤフヤな返事をしがちなんだけれども、でも、「カメラです」って言うと大体の人は「おー」って分かってくれる。その素朴な分かりやすさと訳のわからない事が同居する感じのモノづくりは良い意味で人も気にしてくれるじゃないかなと。

中島:訳のわかるものを作ることで、他の人と共有するということ?

佐藤:ちょっとわかる、くらいの。「ちょっとわかる感じ」をデザインしているってわけではないんだけど、そんな方向性のデザイン、モノのかたちに興味がある。結果的にそれで差し入れくれることがあったりするから良いこと多い(笑)

今回の木工カメラを作るために、小椋製材所っていう木工所と仲良くなって、色々ものをもらったり購入したりしているんですけど、やっぱりこれを作ることで仲良くなったし、仲良くなるためにこれを作ったのかもしれないな、って気がしている。そういう共同体みたいな、村だったり、まとまりのある場所だったりで、何かをやってるぞ、っていう姿勢が自分にあるだけで、その人と仲良くなれる、っていう結構、単純な話。

さっきの商店街の話も、なんかプロレスやってるから仲良くなった、っていうような。さっき”わかる”って言ったけど、仮にわけわかんないことやってたとしても、何かをやってれば人とのコミュニケーションは生まれるのかもしれない。パブリックの話でいうと、人が横にいる限り、繋がる回路ってのは絶対生まれる。人が横にいる限りパブリック性ってのは出てくるんじゃないかなって気がします。

中島:僕は渋谷で「渋家」っていうシェアハウスを三、四人で立ち上げたんです。今は僕は住んでないんですけど、未だに家はある。それは面白かったんですよね。地域社会とうまく関われているってわけではないんですけど、むしろ「うるさい」とか苦情がすごい来たってのはあるんだけど、住み開きという状況で、常に鍵は開いていて、人がものすごい出入りするような環境だった。家の中という、まさに私的な空間を開いちゃうことで、公共性がなだれこんでくる。そこの公というのは、地域のおばあちゃんとかって感じじゃなくて、SNSの公なんですよね。

SNSで拡散してイベントをやったり、展示とかの活動を家の中でやったりすると、ものすごい人が来るわけですよ。SNSってまさにソーシャルなものだから、個的な状況と公的な状況はインターネットとかSNSで、ものすごく繋がりやすくなってるっていうのはある。むしろ繋がりすぎというのが今問題なんでしょうけど。インスタのストーリーで炎上しちゃうとかね。渋ハウスを始めた時はインターネット黎明期のSNSが出始めた頃で、もうちょっと「SNSは面白いぞ」という希望に溢れていた時期でした。今日はあんまりインターネットについての話はしてないけど、SNSのレイヤーも絶対、個と公には関わってくると思いますね。

質問者3:感想なんですけど、私、二年くらい前まで設計事務所にいたんですが。今日の話を聞いていて、すごく良いなと思ったことについて。私のボスはどちらかというと芸術家タイプだったので、公との間に入って私が吊し上げられる立場だったんです。建築家が芸術家的に独善的な方に近づいていくと、公とぶつかる立場になる。建築家とアーティストどちらの立場においても共通して、開いていて、遊んでいくようなスタンス、みんなが主体的に、たとえ公の方に対しても、遊ぶ立場をとれば、すごく良いことが起こるんだろうなと、今日の話を聞いていて思いました。

中島:芸術家肌の建築家ということで近年一番話題になったのは、やはりザハ・ハディドだと思います。ザハ・ハディドの新国立競技場ですね、今は隈研吾さんがやってますけど。僕はあの一連の騒動で、建築がすごい面白いなと気づいたんですよ。ものすごくポリティカルな議論だったでしょ。論争が起きて、いろんな立場の人が建築とか都市を語り、論を戦わせたという意味で。こんなに建築って論争的なんだという面白さを感じたんです。ひとつの建築物から様々なレイヤーの議論ができちゃう面白さ。それまで都市や風景の中で建築は好きだったけど、はっきりとそこで自分自身の興味を自覚できた。ザハが良かったか悪かったか、隈研吾の方が良いのか悪いのかは置いておいて、自分にとっての建築の入口として興味深いことでした。

佐藤:独善的な建築家っていうのは、自分の活動も、ふとしたら他人から思われるだろうから気をつけないといけないんだけど。「独善的」と「遊び」はまるで違うものだ、っていう風に考えているし、「そう考えているんだぞ」とちゃんと人に伝えられるようにならないといけないな、とは思っています。もう少し、遊びを突き進めていくしかないな、って。それは”真面目な遊び”とも言えるかもしれない。

遊びって一人遊びだけでは、どうも立ち止まっちゃうところがあるから、誰かを巻き込んだ遊びっていうのが、どうしても必要になってくるんですよね。そうなってくるときには自分だけが独善的では本質的にいられない。そこに、ルールみたいなものを作るかもしれないし、何かしらの倫理性が出てくるのかもしれないけど、少なくとも、独善とは別の遊び方をやんなきゃなって。俺も今、思いました。

(さとう けんご)

■佐藤研吾(さとう けんご)

1989年神奈川県横浜生まれ。2011年東京大学工学部建築学科卒業。2013年早稲田大学大学院建築学専攻修士課程(石山修武研究室)修了。同専攻嘱託研究員を経て、2014年よりスタジオGAYA。2015年よりインドのVadodara Design AcademyのAssistant Professor、および東京大学工学系研究科建築学専攻博士課程在籍。福島・大玉村で藍染の活動をする「歓藍社」所属。インドでデザインワークショップ「In-Field Studio」を主宰。

◆佐藤研吾のエッセイ「大地について―インドから建築を考える―」は毎月7日の更新です。

●本日のお勧め作品はルイーズ・ニーヴェルスンです。

ルイーズ・ニーヴェルスン Louise Berliawsky Nevelson

ルイーズ・ニーヴェルスン Louise Berliawsky Nevelson《7310》

1973年

シルクスクリーン

イメージサイズ:72.5×99.3cm

シートサイズ:76.1×106.8cm

Ed.12

サインあり

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

※お問合せには、必ず「件名」「お名前」「連絡先(住所)」を明記してください。

●『第28回 瑛九展』カタログのご案内

『第28回 瑛九展』(アートバーゼル香港)図録

『第28回 瑛九展』(アートバーゼル香港)図録2019年 ときの忘れもの

B5版 36頁 作品17点、参考図版27点掲載

執筆:大谷省吾(東京国立近代美術館)

編集:尾立麗子(ときの忘れもの)

デザイン:岡本一宣デザイン事務所

翻訳:Polly Barton、勝見美生(ときの忘れもの)

価格:800円 *送料250円

●瑛九の資料・カタログ等については1月11日ブログ「瑛九を知るために」をご参照ください。

埼玉県立近代美術館では「特別展示:瑛九の部屋」で120号の大作「田園」を公開、「瑛九と光春―イメージの版/層」では山田光春の新収蔵作品とともに、40点以上の油彩、フォトデッサン、版画他を展示しています(4月14日まで)。

宮崎県立美術館でも<瑛九 -宮崎にて>で120号の大作「田園 B」などを展示しています(4月7日まで)。

●ときの忘れものは〒113-0021 東京都文京区本駒込5丁目4の1 LAS CASAS に移転しました。阿部勤設計の新しい空間についてはWEBマガジン<コラージ2017年12月号18~24頁>に特集されています。JR及び南北線の駒込駅南口から約8分です。

TEL: 03-6902-9530、FAX: 03-6902-9531

TEL: 03-6902-9530、FAX: 03-6902-9531 E-mail:info@tokinowasuremono.com

営業時間=火曜~土曜の平日11時~19時。

*日・月・祝日は休廊。

コメント