植田実のエッセイ「本との関係」第20回

わが編集長 平良敬一

『建築』初代編集長・平良敬一について、花田佳明さんは本連載第1回に触れた『植田実の編集現場』のなかで見事なプロフィールを描いている。これは「日本の建築ジャーナリズムの編集者たち」という章で、小山正和、田辺員人、宮内嘉久、川添登、馬場璋造と、個人の名の見出しのもとに、それぞれの人となりや活動の要点をまとめた、そのひとりとして平良敬一にも言及しているのだ。このようないわば「人別帳」を書くのには相当な勇気が要ると思うが、建築ジャーナリズム史を研究している花田さんの記述にはさすが迷いがない。

花田さんはそこで、平良敬一ほど「多くの建築雑誌に関わってきた編集者も珍しい。しかもその大部分は、自らが創刊した」と、彼について必ず言われる特性から書き始め、関わった雑誌8誌、うち創刊した6誌名を正確に挙げている。このなかの『都市住宅』は私が編集長を務めはしたが、これも平良さんがプロデュースした、すなわち創刊したと解釈していい。そしてこれほどの建築誌創刊の多さを、彼が「時代の変化に敏感に反応しつつ、結果的には、環境を構成している大小の要素すべてを対象化し論じてきた。また、イデオロギー色の強かった自分の思想をより柔軟なものへと解放していくプロセスを、自らが編集する雑誌の変化に一致させてきた」ことに結びつけている。

的確な指摘である。と同時にさらにいろいろなことがこの一節から読みとれる。まず、自分の思想を解放していくのに新しい雑誌を次々と創刊するというのは、実は驚くべきことである。平良さんが創刊した最初の雑誌は『建築知識』だが、考えようによっては例えばこの雑誌ひとつを次々に更新することで自分の思想展開に内容を合わせていくことだってできるのではないか。それをしていない。さらには、新雑誌を次々と創刊するのは同じ出版社のなかでもやれるのに(現に『SD』と『都市住宅』、また『住宅建築』と『造景』とはそれぞれ同一出版社での創刊)、平良さんの編集者人生の全体を見渡すとその都度別の出版社に乗り込みあるいは自ら設立して、新たに雑誌をつくり出してきたような印象が強い。驚くべきはこの跳躍力である。見方を変えれば、それまでの雑誌に飽きたら見捨てて高飛びする力ともいえるわけで、その跳躍にいっそうの凄みが増す。平良さんをよく知る人ほど、そのへんのことを話すのに複雑な心境をのぞかせるのは、だからよく分かる。

しかしそれぞれの創刊号が見せてきたイメージは明快で、決してブレたことがない。これから創り出される夢のかたちがそこに隠しようもなく表れている、その独特な表れ方がずっと連続している。一見、脆いほどの甘美さというか、ナイーブさというか、『建築』の表紙でいえば、のちに宮嶋さんが調整した、バランスよく引き締まったデザインに比べて、平良さんの手がけた創刊号のフォーマットはどこかアマチュア的な甘さがある。だからこそ夢が直截に感じられる。これが基盤としてあったから宮嶋さんの見事なアレンジで決着した。『SD』の創刊号もいかにも新しい雑誌の夜明けといった初々しい雰囲気があった。だから創刊2年目に杉浦康平による建築誌史上の最高傑作が生み出された。その夢の気配が雑誌のオーラであり、生命体である。創刊に託した夢の純粋さによってしか雑誌は生きることができない。雑誌という日本語はどこか融通無礙の印刷メディアという印象を与え、編集長の考えの変遷、また編集長の交代によって途中でどのようにも改造できそうな気がするが、方向転換するほど当初の力を失っていく。なぜかそういうものだと思う。今、書いていて気がついたのだが、私の担当した『都市住宅』の表紙も杉浦康平によるが、その約100巻を通して杉浦さんのフォーマット・デザインを固守し、プロデュースおよび執筆を磯崎新さんひとりに限ったのは、創刊からの体裁を変えずに持続するほど、メディアとしての強さが増すという自分なりの考えがあったからだろう。

編集者なら誰でも創刊する雑誌に夢を抱くのは当然である。しかし平良さんの夢のかたちと質は、くりかえすが独特である。彼の雑誌遍歴はこのことと結びつけなければ評価の対象にはなりえない。そこにおいて間違いなく「編集長」を規定できる。

『建築』1962年5月号から、宮嶋圀夫が副編集長となる。同年8月号から編集室が宮益坂のコンクリートの洞穴みたいなイセビルから地下鉄表参道駅近くのアイサワビルに移った。今度は威張ってマンションと呼んでもいい建物の一室で、室内は上足となり、浴室も使えるし、床に横になることもできたから、これでやっと安心して徹夜ができるようになった。とすると、イセビルでの厳しい編集作業はどうしていたのか。思い出せない。ついでに言うと、のちに入社した鹿島出版会は靴のまま執務するオフィスだが、そこでも徹夜続きだった。

前回に書いたように『建築』で62年頃から私がとくに積極的にやるようになったのは海外の建築紹介、ひいては建築家の特集である。『a+u』や『GA』が登場するのは、まだ先だ。写真・図面・作品解説などの資料を送ってもらうために手紙を書く。その英訳を内幸町のNHKに勤めていたAさんにお願いしていた。Aさんは私の姉が一時期デザイン部門で働いていた川島織物の上司のお嬢さんで、アメリカに留学していたのである。手紙を書いては内幸町まで届けに行き(ファックスさえもなかったから)、英訳が上がった日に受け取りに行く。当時は内幸町といえばそれだけで誰もがNHKを思い浮かべたのではないか。すなわち日本放送協会本部・放送会館がここにあった。1939年山下寿郎設計による、ファサードが石貼りの、垂直線を強調した堂々たるビルである。ラジオ・テレビ放送という、宙を飛び交うようなメディアの本拠地が具体的な場所に具体的な建物としてある不思議感がいつまでも色褪せず、ここに通うこと自体が楽しかった。Aさんは小柄で丸顔に切れ長の眼、か細くささやくような声だが京都人のアクセントで結構強いことを言うのが魅力的だった。アメリカでは若者たちはどんな本を読んでいましたかと訊くとSalingerのThe Catcher in the Ryeという小説を読まない学生はいないくらい、という。馴染みのない作家名だったが本屋で探すとちゃんとペーパーバックであった。現在はもちろん翻訳が村上春樹によるものさえあり、60-70年代には全4巻プラス別巻のサリンジャー選集(荒地出版社)まで刊行されているが、私はこの小説の邦訳はちゃんと読んだことがない。原書からそれなりに読み取った感触にこだわっているのか。Aさんの記憶が薄らぐのに抵抗しているのか。

その後は鹿島出版会に入り、『都市住宅』創刊に関わることになる。デスクとなれば取材も好き勝手にはやりにくい。海外に出す手紙の英訳を依頼に内幸町に出かけていくこともなくなった。信頼できる編集スタッフに恵まれ、新たな若い写真家たちとの出会いもあった。だがこの時期のことを当事者として話すのはむつかしい。学校を出て、未知の建築界に入って仕事をはじめてから今年は60年になるが、とくに『都市住宅』については現在とまだ十分に隔離されていないのだ。『都市住宅』とそれ以前に関わっていた雑誌との、編集・出版の作業についていまでもくっきりと記憶に残っていることがある。違う出版社で新しい雑誌をまかせたいと誘われたときに私が訊いたのはただひとつ、月々の新刊の梱包・発送作業はやらなくてもいいのですか、と。その作業の辛さそのものも、新しい体制のなかで同様の作業を免ぜられたのかどうかも、今はまったく覚えていない。思い出そうとするとむしろ楽しげな気配が付いてくる。当時の私の何やら切実な問いは、時間の流れをふたつに区切る声として、ただ響いている。

『建築』時代はもとより『都市住宅』担当になってからもしばらく、私は建築について書くことにも話すことにも積極的な関心はなかった。写真を撮ろうとも思わなかった。自分のカメラを持ってもいなかった。それがいつのまにかカメラを手離せない生活となり(デジタルカメラ主流となってからやっと元に戻ったが)、ずっとあとには、ときの忘れもので写真展までやらせていただくことになってしまう。その「空地の絵葉書」展会場に来たひとりの女性が「私を覚えていますか」と話しかけてきた。笑顔が50年前のままだ。ほかの来廊のかたがたとの応対が済み落ちついたところで、近況をきこうと探したが、もうAさんの姿はなかった。

「本との関係」が編集の仕事というところにやや深入りしてしまったので、こちら方面への言及は今回でいったん終わらせていただく。

一切が手書き手づくりの私家本ならいざ知らず、編集だけに限ってもひとりで何年も定期刊行の商業誌を出し続けるのは不可能に近い。編集実務だけでなく、雑誌に不可欠な情報収集、さらには企画のアイデアまでとなると、編集会議などでも誰の発案によるものかその場で即、忘れ去られてしまうのがふつうだ。自分のアイデアだと思い込んでしまうのは共感したことなのだから、忘れたほうがいいかもしれない。でないと、建築設計事務所などでもそうだが、あそこのデザインは実はオレがやったんだなんて言い出すスタッフがいたりして、それだけだと保証のない裏話の真実らしさがひとり歩きしてしまう。そうではない編集の内側、複合体による仕事、つまりさまざまな能力が無心のままに集まってはじめて、現実化する本や雑誌の仕事とそれを方向づけるものの何かについて、ほんの少し触れておきたかった。

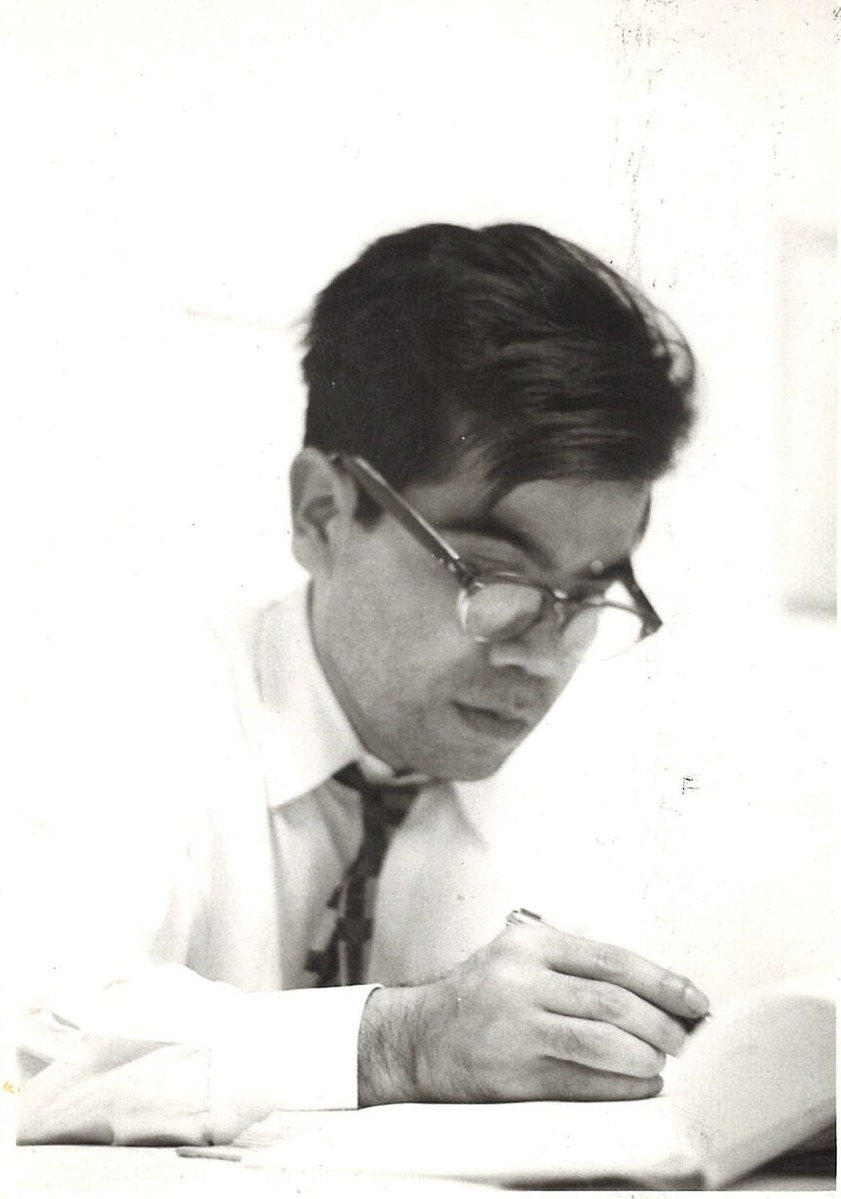

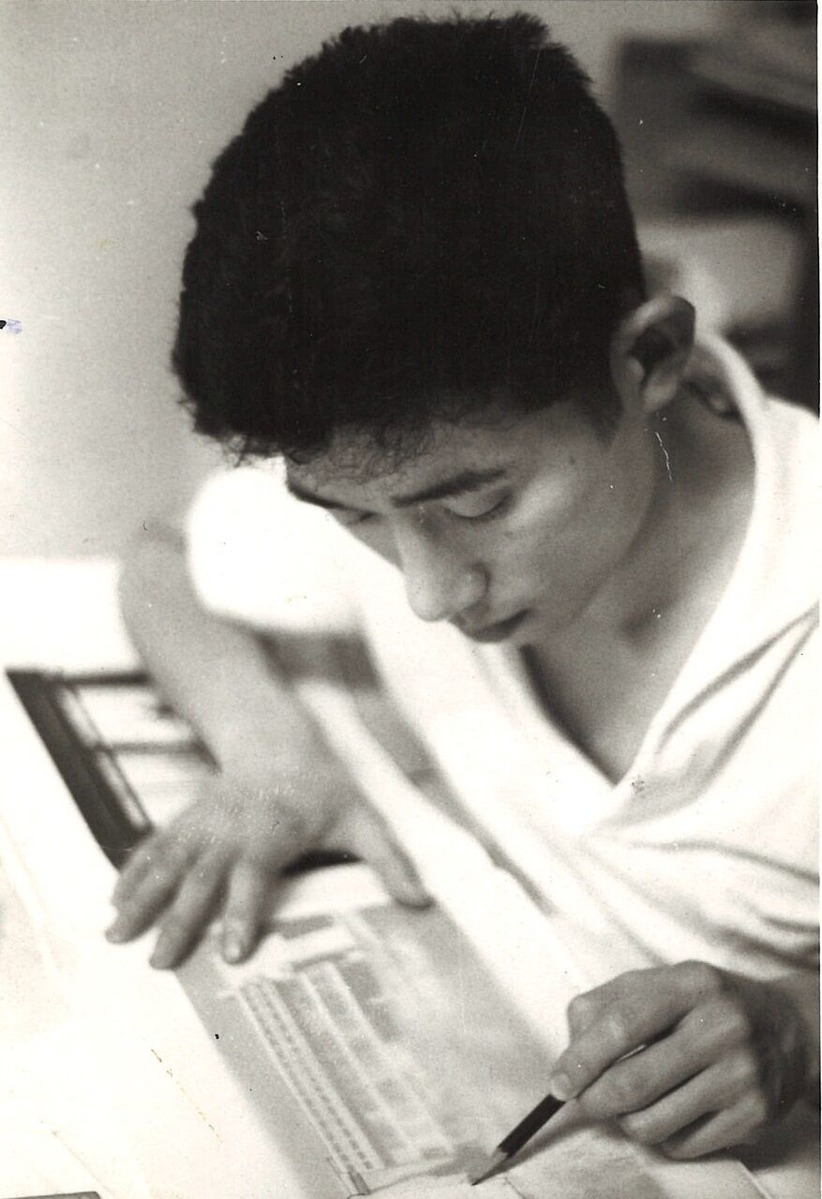

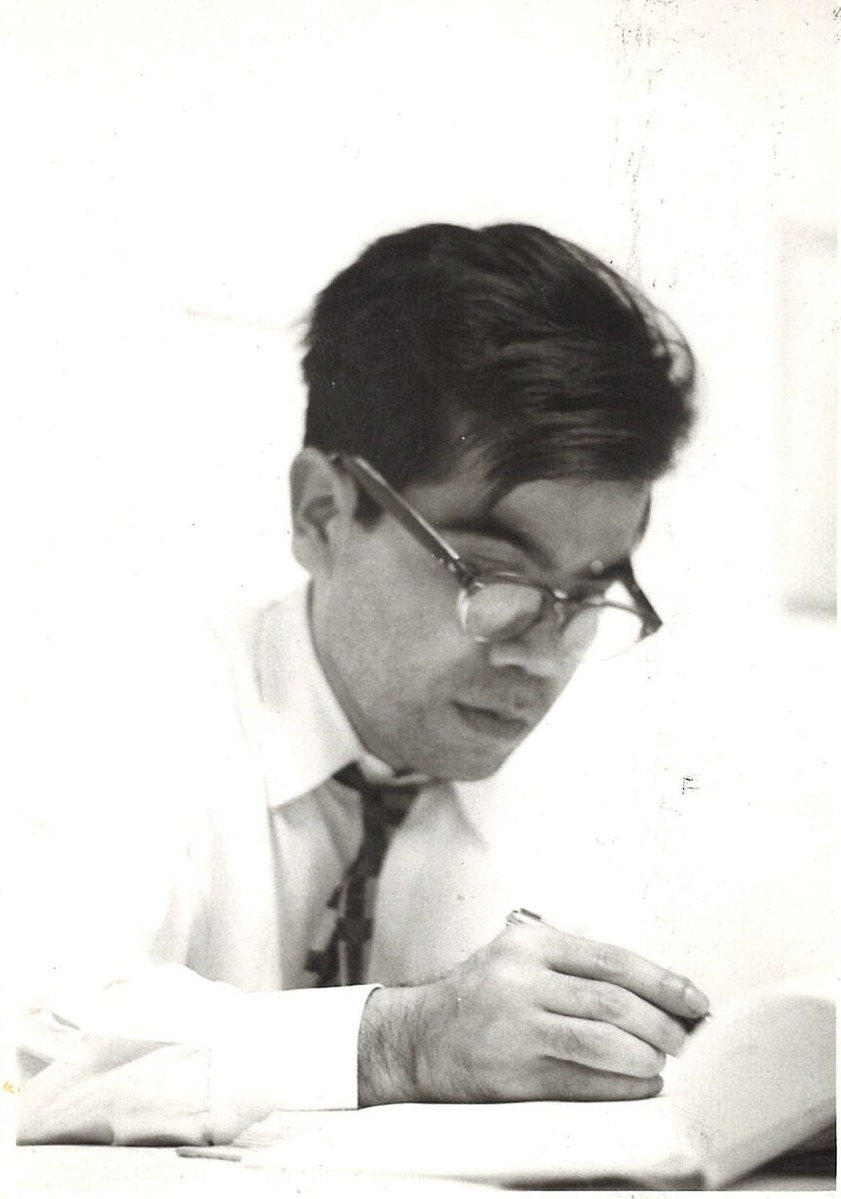

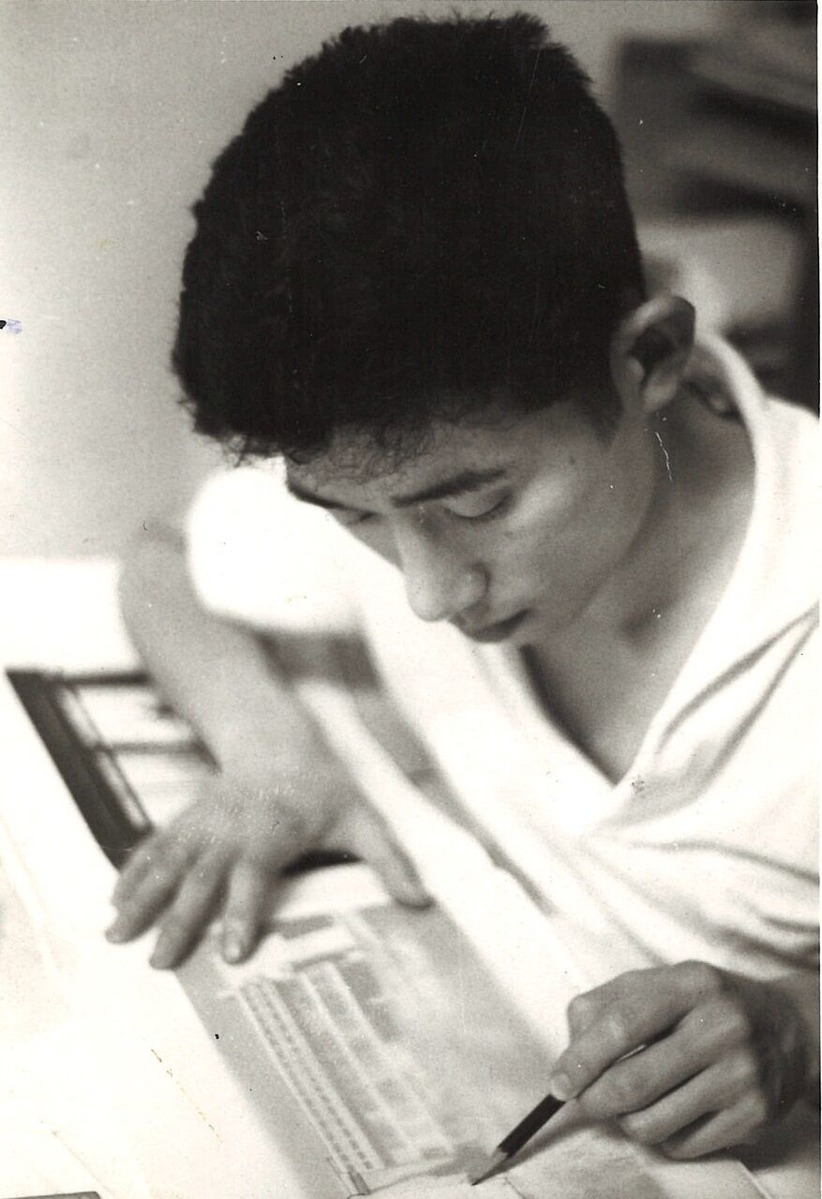

『建築』の編集・出版体制が独立した当初の、イセビル編集室で。撮影者は確定できないがおそらく山鹿文雄。

『建築』の編集・出版体制が独立した当初の、イセビル編集室で。撮影者は確定できないがおそらく山鹿文雄。

平良敬一

宮嶋圀夫

植田実

(2007.9.18/2020.1.10 うえだ まこと)

●本日のお勧め作品はオノサト・トシノブです。

オノサト・トシノブ

オノサト・トシノブ

「59-B」

1959年 リトグラフ

31.0×49.0cm

Ed.50 Signed

※レゾネNo.3(Art Space 1989年)

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

※お問合せには、必ず「件名」「お名前」「連絡先(住所)」を明記してください。

-------------------------------------------------

◎昨日読まれたブログ(archive)/2015年07月04日|堀江敏幸「仰向けの言葉」

-------------------------------------------------

●ときの忘れものは大阪の国立国際美術館で始まった「インポッシブル・アーキテクチャー ―建築家たちの夢」に出品協力しています(~3月15日)。

●ときの忘れものは大阪の国立国際美術館で始まった「インポッシブル・アーキテクチャー ―建築家たちの夢」に出品協力しています(~3月15日)。

安藤忠雄「中之島プロジェクト Ⅱ[アーバンエッグ2]」

●ときの忘れものは青山から〒113-0021 東京都文京区本駒込5丁目4の1 LAS CASAS に移転しました。

阿部勤設計の新しい空間はWEBマガジン<コラージ2017年12月号18~24頁>に特集されています。JR及び南北線の駒込駅南口から約8分です。

TEL: 03-6902-9530、FAX: 03-6902-9531

E-mail:info@tokinowasuremono.com

営業時間=火曜~土曜の平日11時~19時。*日・月・祝日は休廊。

わが編集長 平良敬一

『建築』初代編集長・平良敬一について、花田佳明さんは本連載第1回に触れた『植田実の編集現場』のなかで見事なプロフィールを描いている。これは「日本の建築ジャーナリズムの編集者たち」という章で、小山正和、田辺員人、宮内嘉久、川添登、馬場璋造と、個人の名の見出しのもとに、それぞれの人となりや活動の要点をまとめた、そのひとりとして平良敬一にも言及しているのだ。このようないわば「人別帳」を書くのには相当な勇気が要ると思うが、建築ジャーナリズム史を研究している花田さんの記述にはさすが迷いがない。

花田さんはそこで、平良敬一ほど「多くの建築雑誌に関わってきた編集者も珍しい。しかもその大部分は、自らが創刊した」と、彼について必ず言われる特性から書き始め、関わった雑誌8誌、うち創刊した6誌名を正確に挙げている。このなかの『都市住宅』は私が編集長を務めはしたが、これも平良さんがプロデュースした、すなわち創刊したと解釈していい。そしてこれほどの建築誌創刊の多さを、彼が「時代の変化に敏感に反応しつつ、結果的には、環境を構成している大小の要素すべてを対象化し論じてきた。また、イデオロギー色の強かった自分の思想をより柔軟なものへと解放していくプロセスを、自らが編集する雑誌の変化に一致させてきた」ことに結びつけている。

的確な指摘である。と同時にさらにいろいろなことがこの一節から読みとれる。まず、自分の思想を解放していくのに新しい雑誌を次々と創刊するというのは、実は驚くべきことである。平良さんが創刊した最初の雑誌は『建築知識』だが、考えようによっては例えばこの雑誌ひとつを次々に更新することで自分の思想展開に内容を合わせていくことだってできるのではないか。それをしていない。さらには、新雑誌を次々と創刊するのは同じ出版社のなかでもやれるのに(現に『SD』と『都市住宅』、また『住宅建築』と『造景』とはそれぞれ同一出版社での創刊)、平良さんの編集者人生の全体を見渡すとその都度別の出版社に乗り込みあるいは自ら設立して、新たに雑誌をつくり出してきたような印象が強い。驚くべきはこの跳躍力である。見方を変えれば、それまでの雑誌に飽きたら見捨てて高飛びする力ともいえるわけで、その跳躍にいっそうの凄みが増す。平良さんをよく知る人ほど、そのへんのことを話すのに複雑な心境をのぞかせるのは、だからよく分かる。

しかしそれぞれの創刊号が見せてきたイメージは明快で、決してブレたことがない。これから創り出される夢のかたちがそこに隠しようもなく表れている、その独特な表れ方がずっと連続している。一見、脆いほどの甘美さというか、ナイーブさというか、『建築』の表紙でいえば、のちに宮嶋さんが調整した、バランスよく引き締まったデザインに比べて、平良さんの手がけた創刊号のフォーマットはどこかアマチュア的な甘さがある。だからこそ夢が直截に感じられる。これが基盤としてあったから宮嶋さんの見事なアレンジで決着した。『SD』の創刊号もいかにも新しい雑誌の夜明けといった初々しい雰囲気があった。だから創刊2年目に杉浦康平による建築誌史上の最高傑作が生み出された。その夢の気配が雑誌のオーラであり、生命体である。創刊に託した夢の純粋さによってしか雑誌は生きることができない。雑誌という日本語はどこか融通無礙の印刷メディアという印象を与え、編集長の考えの変遷、また編集長の交代によって途中でどのようにも改造できそうな気がするが、方向転換するほど当初の力を失っていく。なぜかそういうものだと思う。今、書いていて気がついたのだが、私の担当した『都市住宅』の表紙も杉浦康平によるが、その約100巻を通して杉浦さんのフォーマット・デザインを固守し、プロデュースおよび執筆を磯崎新さんひとりに限ったのは、創刊からの体裁を変えずに持続するほど、メディアとしての強さが増すという自分なりの考えがあったからだろう。

編集者なら誰でも創刊する雑誌に夢を抱くのは当然である。しかし平良さんの夢のかたちと質は、くりかえすが独特である。彼の雑誌遍歴はこのことと結びつけなければ評価の対象にはなりえない。そこにおいて間違いなく「編集長」を規定できる。

『建築』1962年5月号から、宮嶋圀夫が副編集長となる。同年8月号から編集室が宮益坂のコンクリートの洞穴みたいなイセビルから地下鉄表参道駅近くのアイサワビルに移った。今度は威張ってマンションと呼んでもいい建物の一室で、室内は上足となり、浴室も使えるし、床に横になることもできたから、これでやっと安心して徹夜ができるようになった。とすると、イセビルでの厳しい編集作業はどうしていたのか。思い出せない。ついでに言うと、のちに入社した鹿島出版会は靴のまま執務するオフィスだが、そこでも徹夜続きだった。

前回に書いたように『建築』で62年頃から私がとくに積極的にやるようになったのは海外の建築紹介、ひいては建築家の特集である。『a+u』や『GA』が登場するのは、まだ先だ。写真・図面・作品解説などの資料を送ってもらうために手紙を書く。その英訳を内幸町のNHKに勤めていたAさんにお願いしていた。Aさんは私の姉が一時期デザイン部門で働いていた川島織物の上司のお嬢さんで、アメリカに留学していたのである。手紙を書いては内幸町まで届けに行き(ファックスさえもなかったから)、英訳が上がった日に受け取りに行く。当時は内幸町といえばそれだけで誰もがNHKを思い浮かべたのではないか。すなわち日本放送協会本部・放送会館がここにあった。1939年山下寿郎設計による、ファサードが石貼りの、垂直線を強調した堂々たるビルである。ラジオ・テレビ放送という、宙を飛び交うようなメディアの本拠地が具体的な場所に具体的な建物としてある不思議感がいつまでも色褪せず、ここに通うこと自体が楽しかった。Aさんは小柄で丸顔に切れ長の眼、か細くささやくような声だが京都人のアクセントで結構強いことを言うのが魅力的だった。アメリカでは若者たちはどんな本を読んでいましたかと訊くとSalingerのThe Catcher in the Ryeという小説を読まない学生はいないくらい、という。馴染みのない作家名だったが本屋で探すとちゃんとペーパーバックであった。現在はもちろん翻訳が村上春樹によるものさえあり、60-70年代には全4巻プラス別巻のサリンジャー選集(荒地出版社)まで刊行されているが、私はこの小説の邦訳はちゃんと読んだことがない。原書からそれなりに読み取った感触にこだわっているのか。Aさんの記憶が薄らぐのに抵抗しているのか。

その後は鹿島出版会に入り、『都市住宅』創刊に関わることになる。デスクとなれば取材も好き勝手にはやりにくい。海外に出す手紙の英訳を依頼に内幸町に出かけていくこともなくなった。信頼できる編集スタッフに恵まれ、新たな若い写真家たちとの出会いもあった。だがこの時期のことを当事者として話すのはむつかしい。学校を出て、未知の建築界に入って仕事をはじめてから今年は60年になるが、とくに『都市住宅』については現在とまだ十分に隔離されていないのだ。『都市住宅』とそれ以前に関わっていた雑誌との、編集・出版の作業についていまでもくっきりと記憶に残っていることがある。違う出版社で新しい雑誌をまかせたいと誘われたときに私が訊いたのはただひとつ、月々の新刊の梱包・発送作業はやらなくてもいいのですか、と。その作業の辛さそのものも、新しい体制のなかで同様の作業を免ぜられたのかどうかも、今はまったく覚えていない。思い出そうとするとむしろ楽しげな気配が付いてくる。当時の私の何やら切実な問いは、時間の流れをふたつに区切る声として、ただ響いている。

『建築』時代はもとより『都市住宅』担当になってからもしばらく、私は建築について書くことにも話すことにも積極的な関心はなかった。写真を撮ろうとも思わなかった。自分のカメラを持ってもいなかった。それがいつのまにかカメラを手離せない生活となり(デジタルカメラ主流となってからやっと元に戻ったが)、ずっとあとには、ときの忘れもので写真展までやらせていただくことになってしまう。その「空地の絵葉書」展会場に来たひとりの女性が「私を覚えていますか」と話しかけてきた。笑顔が50年前のままだ。ほかの来廊のかたがたとの応対が済み落ちついたところで、近況をきこうと探したが、もうAさんの姿はなかった。

「本との関係」が編集の仕事というところにやや深入りしてしまったので、こちら方面への言及は今回でいったん終わらせていただく。

一切が手書き手づくりの私家本ならいざ知らず、編集だけに限ってもひとりで何年も定期刊行の商業誌を出し続けるのは不可能に近い。編集実務だけでなく、雑誌に不可欠な情報収集、さらには企画のアイデアまでとなると、編集会議などでも誰の発案によるものかその場で即、忘れ去られてしまうのがふつうだ。自分のアイデアだと思い込んでしまうのは共感したことなのだから、忘れたほうがいいかもしれない。でないと、建築設計事務所などでもそうだが、あそこのデザインは実はオレがやったんだなんて言い出すスタッフがいたりして、それだけだと保証のない裏話の真実らしさがひとり歩きしてしまう。そうではない編集の内側、複合体による仕事、つまりさまざまな能力が無心のままに集まってはじめて、現実化する本や雑誌の仕事とそれを方向づけるものの何かについて、ほんの少し触れておきたかった。

『建築』の編集・出版体制が独立した当初の、イセビル編集室で。撮影者は確定できないがおそらく山鹿文雄。

『建築』の編集・出版体制が独立した当初の、イセビル編集室で。撮影者は確定できないがおそらく山鹿文雄。平良敬一

宮嶋圀夫

植田実

(2007.9.18/2020.1.10 うえだ まこと)

●本日のお勧め作品はオノサト・トシノブです。

オノサト・トシノブ

オノサト・トシノブ「59-B」

1959年 リトグラフ

31.0×49.0cm

Ed.50 Signed

※レゾネNo.3(Art Space 1989年)

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

※お問合せには、必ず「件名」「お名前」「連絡先(住所)」を明記してください。

-------------------------------------------------

◎昨日読まれたブログ(archive)/2015年07月04日|堀江敏幸「仰向けの言葉」

-------------------------------------------------

●ときの忘れものは大阪の国立国際美術館で始まった「インポッシブル・アーキテクチャー ―建築家たちの夢」に出品協力しています(~3月15日)。

●ときの忘れものは大阪の国立国際美術館で始まった「インポッシブル・アーキテクチャー ―建築家たちの夢」に出品協力しています(~3月15日)。安藤忠雄「中之島プロジェクト Ⅱ[アーバンエッグ2]」

●ときの忘れものは青山から〒113-0021 東京都文京区本駒込5丁目4の1 LAS CASAS に移転しました。

阿部勤設計の新しい空間はWEBマガジン<コラージ2017年12月号18~24頁>に特集されています。JR及び南北線の駒込駅南口から約8分です。

TEL: 03-6902-9530、FAX: 03-6902-9531

E-mail:info@tokinowasuremono.com

営業時間=火曜~土曜の平日11時~19時。*日・月・祝日は休廊。

コメント