松井裕美のエッセイ「線の詩情、色彩の調和――ジャック・ヴィヨンの生涯と芸術」第12回(最終回)

「キュビスムの教会装飾」

松井裕美

近代化が進むにつれ人々の信仰もまた衰えた、という認識は端的に言って誤りである。このことは美術の分野においても同様である。モダニズム美術がその価値を公的に認められるようになってなお、キリスト教美術は存続した。喜多崎親がその著書『聖性の転移』(三元社、2011年)の中で分析の対象とするさまざまな宗教絵画から、わたしたちはその様式的な豊かさを知ることができる。もちろんそうした宗教美術は、必ずしも信仰の対象としてのみ存続したのではなく、純粋に美的な関心から鑑賞されることもあった。フランス美術における宗教美術のこうした変化がいかに同時代の政治的背景や芸術制度と結びついていたのかについては、近年イザベル・サン=マルタンの著書が詳細に検討している(Isabelle Saint-Martin, Art chretien / Art sacre, Presses universitaire de Rennes, 2014)。またキリスト教の内部から教会を装飾する芸術、いわゆる「教会芸術」の凡庸さが19世紀半ばから20世紀前半にかけてしばしば批判の対象となるのだが、それに呼応するかたちで「教会芸術」の「近代化」を推し進めようとする動きも認められるようになった。味岡京子の『聖なる芸術』(ブリュッケ、2018年)でも扱われている、モーリス・ドニやクチュリエ神父による「聖なる芸術」の復興と近代化の運動もまた、そうした流れのうちにある。とりわけクチュリエ神父は、第二次世界大戦後積極的に、フェルナン・レジェやジョルジュ・ブラックといったキュビスムの芸術家たちに教会装飾を依頼した。

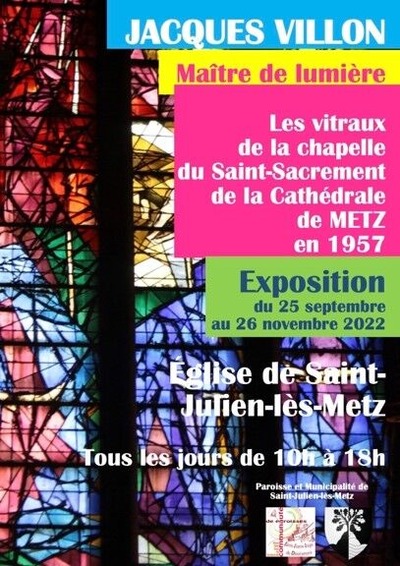

クチュリエ神父の取り組みは、キュビスム様式の教会芸術の可能性を広げた。アルベール・グレーズはイエズス会から注文を受け、1952年に礼拝堂壁画《聖餐》を制作している(共著『宗教遺産テクスト学の創成』[勉誠出版、2022年]に掲載された拙論「キュビスムと聖性」でこのことを論じた)。ジャック・ヴィヨンもまた、メッスのサンテチエンヌ大聖堂のステンドグラスの装飾を手がけている。残念ながら私は行くことは叶わないが、ちょうど今、ヴィヨンのステンドグラスについての展覧会が現地で行われているようだ。

メッスはフランスのアルザス・ロレーヌ地方に位置する街であり、近年ではポンピドゥー・センターの分館で開催される展覧会を見るために訪れたという人もいるのではないだろうか。ゴシック様式のサンテ=チエンヌ大聖堂はこの地方を代表する歴史的建造物であり、その内観を壮麗なものにしているステンドグラスの装飾には、中世からさまざまな職人たちが携わってきた。第二次世界大戦後にこの聖堂の修復と教会装飾の刷新に取り組んでいた建築家ロベール・ルノーは、50年代から60年代にかけて、ジャック・ヴィヨンやマルク・シャガール、ロジェ・ビシエールといった同時代の芸術家たちにステンドグラスの装飾を依頼した。この建物は国から「歴史的記念物」に指定されていたこともあり、ルノーによる依頼は国家注文という公的な形式を取ることになる。前回の記事に書いたように、ヴィヨンの作品はすでに戦前から国家購入の対象となっていた。そのこともあってか、ヴィヨンにはこの企画の比較的初期の段階で声がかかっていたようだ。ヴィヨンにとっては、晩年に取り組んだ最も大掛かりな企画となった。

ヴィヨンが手がけたステンドグラスには聖書の中で物語られるさまざまな場面が描かれた。そのうちの一枚である「磔刑」の場面を描いたグラスの下絵を見てみよう。

窓の右半分には十字架にかけられたキリストの体が、キュビスム風に幾何学化された様式で描かれている。窓の左下には馬に乗ったローマ兵が槍でキリストの脇腹を突いている。手前で嘆いている二人の女性は、聖母マリアとマグダラのマリアだろう。窓の上部には翳りゆく街並みと赤く染まる空が描かれている。

クリスタルのように対象を分析するキュビスムの手法は、黒い線で対象を枠取るステンドグラスの技法と相性が良い。悲劇的なこの場面も、細部を見れば物語は消え去り、完全に装飾的な平面として私たちの前に現れてくる。だが一番手前の聖母の顔に関して言えば、分割は最小限にとどめられている。その苦悩の表情を形象化することに芸術家の意図が向けられていることは明らかだ。それは、キリストの身体が抽象化されているのとは対照的だ。

ヴィヨンの作品の中で抽象化されたキリストのイメージは、それが経験している最中の肉体の痛みをありありと私たちに伝えることはない。むしろ私たちは、聖書の記述を思い起こすことによってしか、その苦しみに思いを馳せることができない。第一次世界大戦で制作された戦没者記念碑の中には、キリストと聖母マリアを想起させる人物像で構成されたものが多くあり、第二次世界大戦の戦没者記念碑としても再利用されたケースがあることも知られている。この場合に記念碑は、失われた命をキリストの運命に重ね合わせることを要求する。ヴィヨンの作品もまた、聖書の物語を描くことによって戦争で失った多くの死を共同体の人々とともに悼む機能を持つ点では、それらの記念碑と類似する。だがヴィヨンの作品における、冷たい幾何学によって抽象化されたキリストには、容易な感情移入を阻むものがある。

これに対しこちらに向けられた聖母の俯く顔は、共に苦しむこと(com-passion)へと見る者を誘うような機能を持つ。完全に憶測でしかないが、もしかすると作者は、第一次世界大戦で命を落とした自らの弟の死への追悼の意をそこに密かに込めていたのかもしれない。聖母の方へと顔を向ける馬は、彼がしばしばそれ以前に版画や油彩画で行っていたような、弟の代表作《偉大なる馬》へのオマージュなのかもしれない。

ホロコーストの追悼記念碑の研究については重厚な蓄積があるが、フランスにおける第二次世界大戦の戦没者記念碑を総括するような研究はまだない(第一次世界大戦の戦没者記念碑についてはかなり研究が進んでいる)。そうしたジャンルにおいて、モダニズム芸術がどのような役割を担っていたのか、キリスト教信仰とはどのような関係にあったのか、今後の研究の中で明らかにされていくことだろう。

今日で連載も最終回。ヴィヨンの生涯について、その美学と作風を中心に概観してきた。この画家に少しでも関心を持っていただければ幸いである。

(まつい ひろみ)

■松井 裕美(まつい ひろみ)

著者紹介:1985年生まれ。パリ西大学ナンテール・ラ・デファンス校(パリ第10大学)博士課程修了。博士(美術史)。現在、東京大学大学院総合文化研究科准教授。専門は近現代美術史。単著に『キュビスム芸術史』(名古屋大学出版会、2019年)、共編著に『古典主義再考』(中央公論美術出版社、2020年)、編著に『Images de guerres au XXe siecle, du cubisme au surrealisme』(Les Editions du Net, 2017)、 翻訳に『現代アート入門』(名古屋大学出版会、2020年)など。

・松井裕美さんの連載エッセイ「線の詩情、色彩の調和――ジャック・ヴィヨンの生涯と芸術」は今月が最終回です。ご愛読ありがとうございました。バックナンバーは以下の通りです。

第1回「ジャック・ヴィヨンとサロンのキュビストたち」

第2回「キュビスム版画誕生の軌跡」

第3回「版画表現におけるキュビスム的視覚」

第4回「色彩と戯れる――ジャック・ヴィヨンの絵画作品」

第5回「デュシャン家の芸術家たち」

第6回「芸術と科学」

第7回「ピュトーでの生活」

第8回「弟デュシャン=ヴィヨンの死」

第9回「研究資料編――控えめな足跡をたどる」

第10回「色彩の理論とオブジェとしてのタブロー」

第11回「美術館コレクションとジャック・ヴィヨン」

第12回「キュビスムの教会装飾」

ときの忘れものでは来年以降に「ジャック・ヴィヨン展」の開催を計画しています。

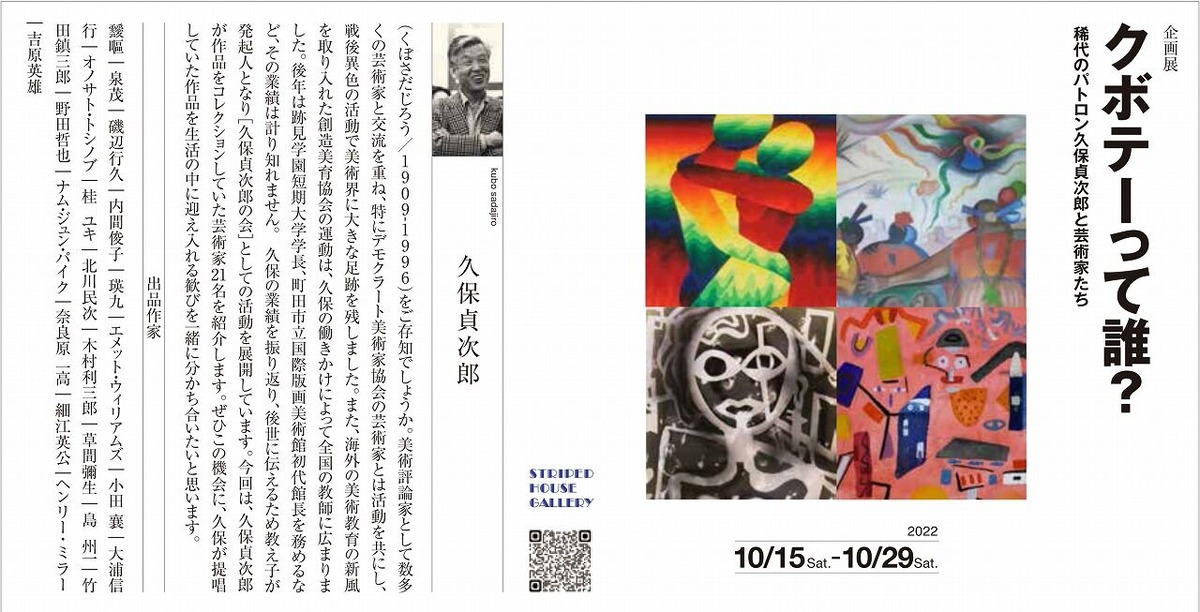

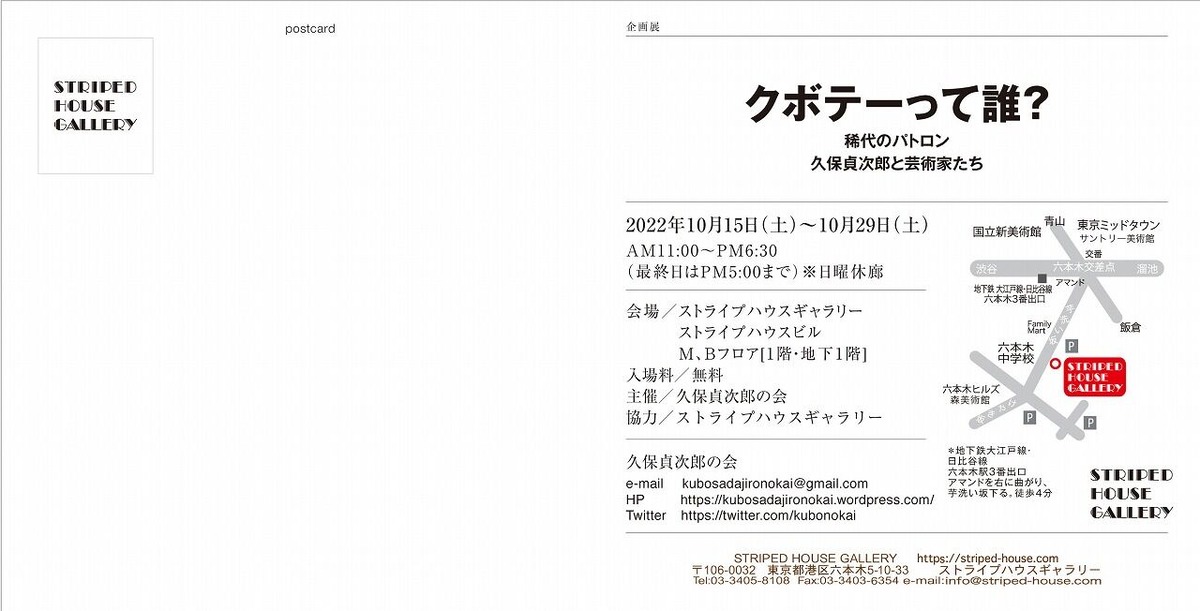

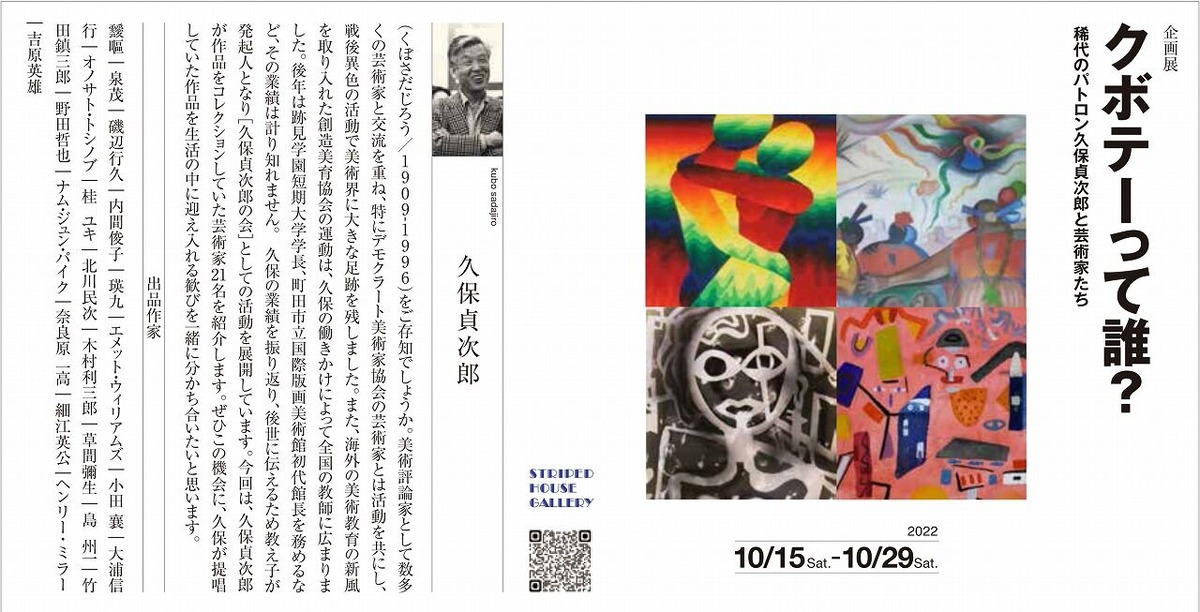

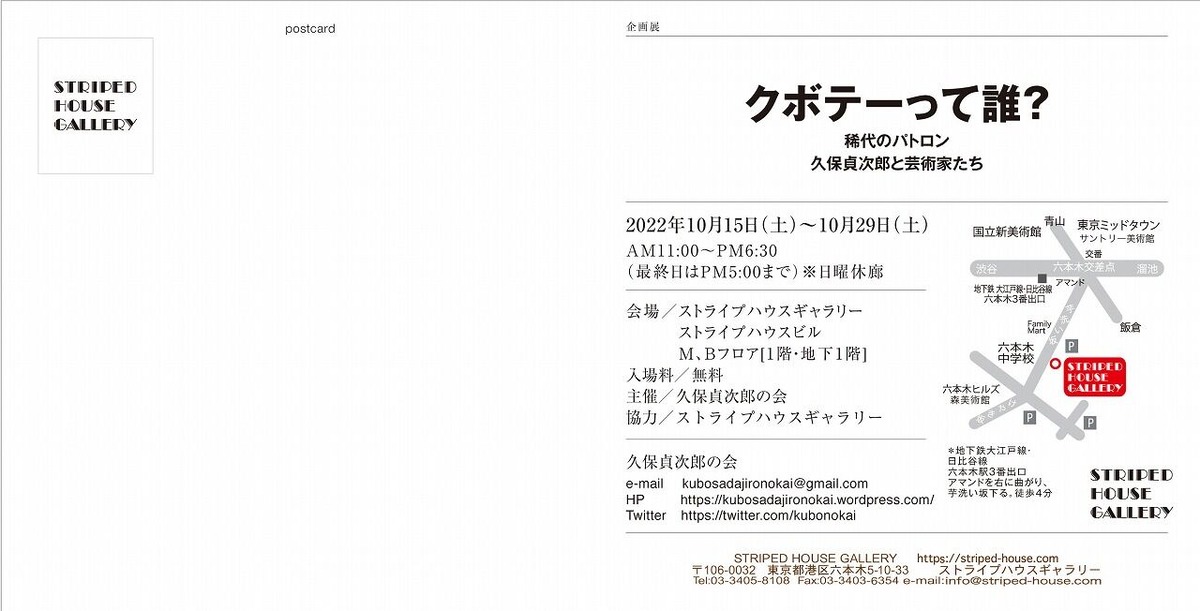

◆「クボテーって誰? 希代のパトロン久保貞次郎と芸術家たち」開催中

会期:10月15日[土]~10月29日[土] *日曜休廊

会場:ストライプハウスギャラリー STRIPED HOUSE GALLERY

〒106-0032 東京都港区六本木 5-10-33

Tel:03-3405-8108 / Fax:03-3403-6354

主催:久保貞次郎の会

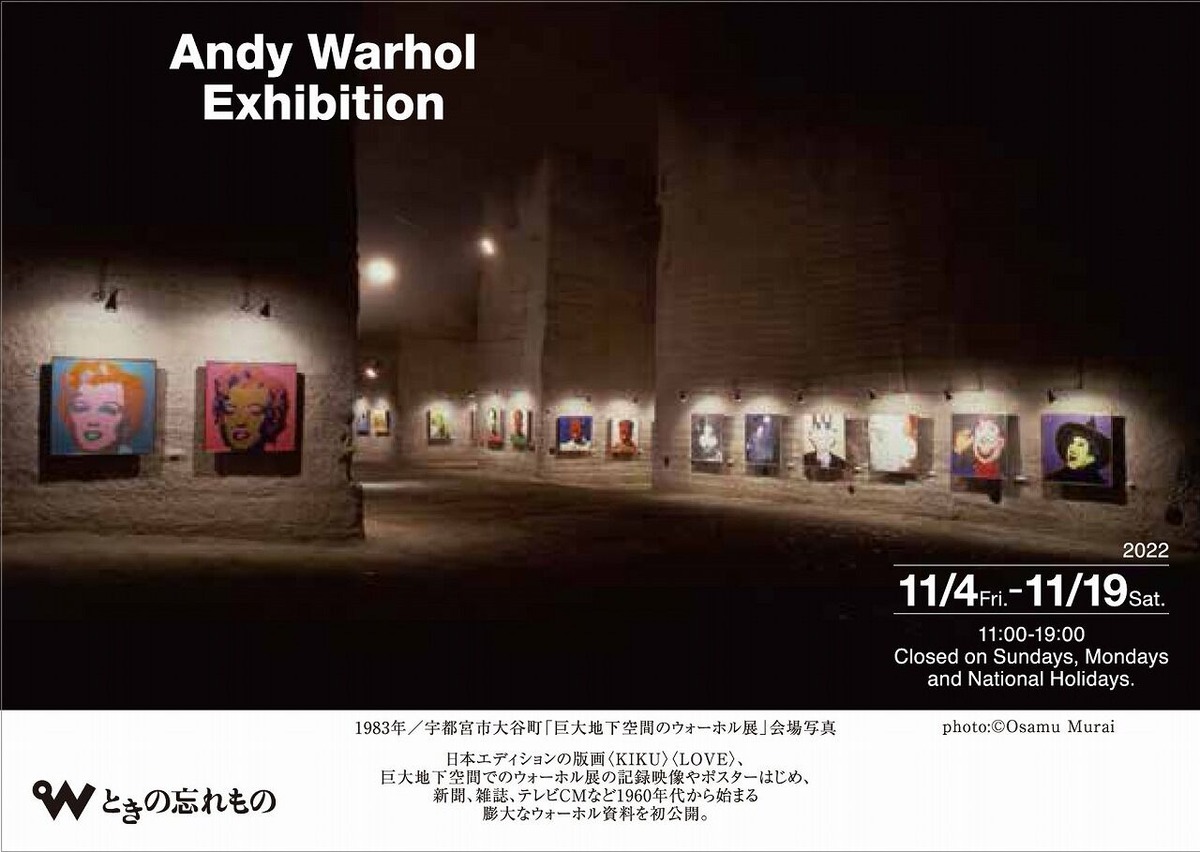

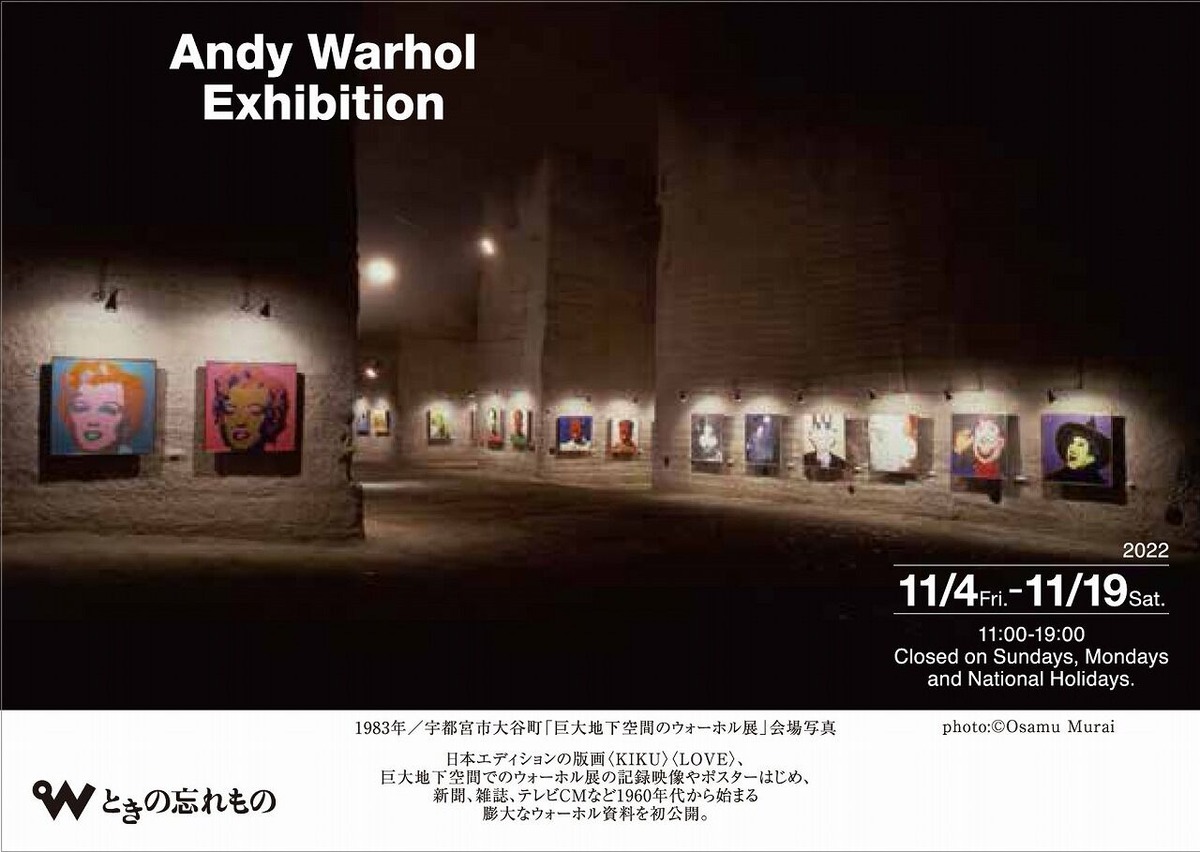

◆「アンディ・ウォーホル展 史上最強!ウォーホルの元祖オタク栗山豊が蒐めたもの」

会期:2022年11月4日(金)~11月19日(土) *日・月・祝日休廊

「キュビスムの教会装飾」

松井裕美

近代化が進むにつれ人々の信仰もまた衰えた、という認識は端的に言って誤りである。このことは美術の分野においても同様である。モダニズム美術がその価値を公的に認められるようになってなお、キリスト教美術は存続した。喜多崎親がその著書『聖性の転移』(三元社、2011年)の中で分析の対象とするさまざまな宗教絵画から、わたしたちはその様式的な豊かさを知ることができる。もちろんそうした宗教美術は、必ずしも信仰の対象としてのみ存続したのではなく、純粋に美的な関心から鑑賞されることもあった。フランス美術における宗教美術のこうした変化がいかに同時代の政治的背景や芸術制度と結びついていたのかについては、近年イザベル・サン=マルタンの著書が詳細に検討している(Isabelle Saint-Martin, Art chretien / Art sacre, Presses universitaire de Rennes, 2014)。またキリスト教の内部から教会を装飾する芸術、いわゆる「教会芸術」の凡庸さが19世紀半ばから20世紀前半にかけてしばしば批判の対象となるのだが、それに呼応するかたちで「教会芸術」の「近代化」を推し進めようとする動きも認められるようになった。味岡京子の『聖なる芸術』(ブリュッケ、2018年)でも扱われている、モーリス・ドニやクチュリエ神父による「聖なる芸術」の復興と近代化の運動もまた、そうした流れのうちにある。とりわけクチュリエ神父は、第二次世界大戦後積極的に、フェルナン・レジェやジョルジュ・ブラックといったキュビスムの芸術家たちに教会装飾を依頼した。

クチュリエ神父の取り組みは、キュビスム様式の教会芸術の可能性を広げた。アルベール・グレーズはイエズス会から注文を受け、1952年に礼拝堂壁画《聖餐》を制作している(共著『宗教遺産テクスト学の創成』[勉誠出版、2022年]に掲載された拙論「キュビスムと聖性」でこのことを論じた)。ジャック・ヴィヨンもまた、メッスのサンテチエンヌ大聖堂のステンドグラスの装飾を手がけている。残念ながら私は行くことは叶わないが、ちょうど今、ヴィヨンのステンドグラスについての展覧会が現地で行われているようだ。

メッスはフランスのアルザス・ロレーヌ地方に位置する街であり、近年ではポンピドゥー・センターの分館で開催される展覧会を見るために訪れたという人もいるのではないだろうか。ゴシック様式のサンテ=チエンヌ大聖堂はこの地方を代表する歴史的建造物であり、その内観を壮麗なものにしているステンドグラスの装飾には、中世からさまざまな職人たちが携わってきた。第二次世界大戦後にこの聖堂の修復と教会装飾の刷新に取り組んでいた建築家ロベール・ルノーは、50年代から60年代にかけて、ジャック・ヴィヨンやマルク・シャガール、ロジェ・ビシエールといった同時代の芸術家たちにステンドグラスの装飾を依頼した。この建物は国から「歴史的記念物」に指定されていたこともあり、ルノーによる依頼は国家注文という公的な形式を取ることになる。前回の記事に書いたように、ヴィヨンの作品はすでに戦前から国家購入の対象となっていた。そのこともあってか、ヴィヨンにはこの企画の比較的初期の段階で声がかかっていたようだ。ヴィヨンにとっては、晩年に取り組んだ最も大掛かりな企画となった。

ヴィヨンが手がけたステンドグラスには聖書の中で物語られるさまざまな場面が描かれた。そのうちの一枚である「磔刑」の場面を描いたグラスの下絵を見てみよう。

窓の右半分には十字架にかけられたキリストの体が、キュビスム風に幾何学化された様式で描かれている。窓の左下には馬に乗ったローマ兵が槍でキリストの脇腹を突いている。手前で嘆いている二人の女性は、聖母マリアとマグダラのマリアだろう。窓の上部には翳りゆく街並みと赤く染まる空が描かれている。

クリスタルのように対象を分析するキュビスムの手法は、黒い線で対象を枠取るステンドグラスの技法と相性が良い。悲劇的なこの場面も、細部を見れば物語は消え去り、完全に装飾的な平面として私たちの前に現れてくる。だが一番手前の聖母の顔に関して言えば、分割は最小限にとどめられている。その苦悩の表情を形象化することに芸術家の意図が向けられていることは明らかだ。それは、キリストの身体が抽象化されているのとは対照的だ。

ヴィヨンの作品の中で抽象化されたキリストのイメージは、それが経験している最中の肉体の痛みをありありと私たちに伝えることはない。むしろ私たちは、聖書の記述を思い起こすことによってしか、その苦しみに思いを馳せることができない。第一次世界大戦で制作された戦没者記念碑の中には、キリストと聖母マリアを想起させる人物像で構成されたものが多くあり、第二次世界大戦の戦没者記念碑としても再利用されたケースがあることも知られている。この場合に記念碑は、失われた命をキリストの運命に重ね合わせることを要求する。ヴィヨンの作品もまた、聖書の物語を描くことによって戦争で失った多くの死を共同体の人々とともに悼む機能を持つ点では、それらの記念碑と類似する。だがヴィヨンの作品における、冷たい幾何学によって抽象化されたキリストには、容易な感情移入を阻むものがある。

これに対しこちらに向けられた聖母の俯く顔は、共に苦しむこと(com-passion)へと見る者を誘うような機能を持つ。完全に憶測でしかないが、もしかすると作者は、第一次世界大戦で命を落とした自らの弟の死への追悼の意をそこに密かに込めていたのかもしれない。聖母の方へと顔を向ける馬は、彼がしばしばそれ以前に版画や油彩画で行っていたような、弟の代表作《偉大なる馬》へのオマージュなのかもしれない。

ホロコーストの追悼記念碑の研究については重厚な蓄積があるが、フランスにおける第二次世界大戦の戦没者記念碑を総括するような研究はまだない(第一次世界大戦の戦没者記念碑についてはかなり研究が進んでいる)。そうしたジャンルにおいて、モダニズム芸術がどのような役割を担っていたのか、キリスト教信仰とはどのような関係にあったのか、今後の研究の中で明らかにされていくことだろう。

*

今日で連載も最終回。ヴィヨンの生涯について、その美学と作風を中心に概観してきた。この画家に少しでも関心を持っていただければ幸いである。

(まつい ひろみ)

■松井 裕美(まつい ひろみ)

著者紹介:1985年生まれ。パリ西大学ナンテール・ラ・デファンス校(パリ第10大学)博士課程修了。博士(美術史)。現在、東京大学大学院総合文化研究科准教授。専門は近現代美術史。単著に『キュビスム芸術史』(名古屋大学出版会、2019年)、共編著に『古典主義再考』(中央公論美術出版社、2020年)、編著に『Images de guerres au XXe siecle, du cubisme au surrealisme』(Les Editions du Net, 2017)、 翻訳に『現代アート入門』(名古屋大学出版会、2020年)など。

・松井裕美さんの連載エッセイ「線の詩情、色彩の調和――ジャック・ヴィヨンの生涯と芸術」は今月が最終回です。ご愛読ありがとうございました。バックナンバーは以下の通りです。

第1回「ジャック・ヴィヨンとサロンのキュビストたち」

第2回「キュビスム版画誕生の軌跡」

第3回「版画表現におけるキュビスム的視覚」

第4回「色彩と戯れる――ジャック・ヴィヨンの絵画作品」

第5回「デュシャン家の芸術家たち」

第6回「芸術と科学」

第7回「ピュトーでの生活」

第8回「弟デュシャン=ヴィヨンの死」

第9回「研究資料編――控えめな足跡をたどる」

第10回「色彩の理論とオブジェとしてのタブロー」

第11回「美術館コレクションとジャック・ヴィヨン」

第12回「キュビスムの教会装飾」

ときの忘れものでは来年以降に「ジャック・ヴィヨン展」の開催を計画しています。

◆「クボテーって誰? 希代のパトロン久保貞次郎と芸術家たち」開催中

会期:10月15日[土]~10月29日[土] *日曜休廊

会場:ストライプハウスギャラリー STRIPED HOUSE GALLERY

〒106-0032 東京都港区六本木 5-10-33

Tel:03-3405-8108 / Fax:03-3403-6354

主催:久保貞次郎の会

◆「アンディ・ウォーホル展 史上最強!ウォーホルの元祖オタク栗山豊が蒐めたもの」

会期:2022年11月4日(金)~11月19日(土) *日・月・祝日休廊

コメント