連載「瑛九 - フォト・デッサンの射程」

第23回「I’ll Stay With You-第33回瑛九展・湯浅コレクション(その16)」

梅津元

I’ll Stay With You、前回の冒頭に掲げた曲「Here to Stay」に続き、「Stay」という言葉が胸に迫る。ニュー・オーダーが2013年にリリースした『Lost Sirens』の幕開けを飾る名曲。ニュー・オーダーは、2005年の『Waiting For the Sirens’ Call』の後、ピーター・フックの脱退という事態に直面する。だが、『Lost Sirens』の収録曲は、『Waiting For the Sirens’ Call』の制作時にレコーディングされており、ピーター・フック在籍時のニュー・オーダーのサウンドを堪能することができる。

前回、最終回にやってくるのではないかと予感していた「Here to Stay」が前のめりに訪れたと書いているのだが、同じことが起きている。「Here to Stay」の登場後、最終回にやってくるのではと予感した曲、それが「I’ll Stay With You」なのである。この曲もまた、最終回を待たずに登場することになったのは、宮崎訪問の余波、余韻が続いている証だろう。その哀愁漂うメロディーは、最終回が近づき、メランコリックな気分になってしまう私の心情を、心の奥底から包み込むように、受けとめてくれる。

水面の光

前回、今回と、冒頭の曲に宿る「Stay」がそうさせるのか、今回も好き勝手なことから書き始めることになる。前回の「Here to Stay」は、ジョイ・ディヴィジョンのボーカル、イアン・カーティスに捧げられた曲なのだと感じる、そう書いたのだが、今回の「I’ll Stay With You」もまた、同じく、イアンに捧げられた曲なのだと感じてしまう、それが極私的な解釈に過ぎないのだとしても。

ここでもまた、「I’ll Stay With You」の「You」はイアンのことなのだと感じている、だから、この曲名は、「これからもイアンとともに居る」という意味になり、その言葉を発する「I」とは、ニュー・オーダーであり、そして、イアンに、ジョイ・ディヴィジョンに、ニュー・オーダーに、惹きつけられ、心を寄せているすべての人であるだろう、もちろん、私も含めて。

前回、「Here to Stay」の歌詞と、山田光春(以下、光春)が瑛九の《田園》や《田園B》に見出した、太陽の光が降り注ぐ宮崎の風景が共鳴し、光春による瑛九の評伝からの引用を含め、その思いを綴ってみた。(《田園》は第3回に掲載:fig.21、《田園B》は第4回に掲載:fig.16。)その時に思い出していたのは、2004年に初めて宮崎を訪れた時の記憶だった。光春の評伝に登場するエピソード(詳しくは前回を参照)を思い出し、大淀川を見に行ったのだが、その時、川面に反射する光の様子を、宮崎を離れなければならない時間まで、いつまでも眺めていたこと思い出す。

今ならわかる、「ガラスの光春、瑛九の乱反射」(東京国立近代美術館『現代の眼』622号に寄稿)と題する一文を書いたとき、私に無意識に作用していたのは、この時、飽きることなく眺め続けた、大淀川の川面に乱反射する光の記憶だったのだ。そして、それから20年以上を経て、再び大淀川を眺める機会に恵まれたことによって、そのことを認識することができた。「川面」という言葉が示すように、流れる川の、その水は、「面」として把握され、その流れのうちに、光を反射し続けている。

そのことは、今回取り上げる作品の調査に際して訪れた土地とも、どこかでつながっているような気がしている。その土地の近くには海があり、20年程前、その土地を初めて訪れた時、川が海に流れ込む河口、海浜の公園、海水浴場などを眺めながら、ある歴史的な出来事に想いを馳せたのである。そのため、今回取り上げる作品の調査でその土地を訪れた際、川や海を見たわけではないのだが、その時の経験が呼び覚まされ、水面に反射する光の記憶が想起されていたように感じている。問題は、水によって成り立つ「面」であり、その水面に反射する光であり、その光をとらえる視覚である。

川や海の水面では、水は絶えず流れているのだが、その流動性にもかかわらず、視覚的な「面」が成り立っている。だから、その面は、常に仮想的であり、実体的に、あるいは存在論的に、確実な形象として把握することはできない。そのような水面の在り方は、どこかで絵画的であると、そのように言えないだろうか。そのように思えてならないのは、ある人物が、口癖のように、海の表面と絵画のことを語っていたからであり、その語り口が、その人物の強い印象とともに想起されてしまうからだ。

光春は、《田園》に、宮崎の風景を見出している、そのことは、宮崎の地で、後に瑛九と名乗ることになる杉田秀夫(以下、秀夫)と出会い、濃密な日々を送った光春だからこそ感じ得た視点であり、二人の関係への敬意を込めて、その解釈を大切にしたい。けれど、光春と秀夫が過ごした時期が遠のいた時代に、宮崎から離れた土地に生きる人間にも、光春に匹敵する感覚を、瑛九の作品から見出すことは許されているはずだ。優れた作品とはそういうものである、回路は閉じられていない。

川であれ、海であれ、たゆたう水面を眺めるという経験は、誰にもでもあるはずだ。特定の時代や地域に限定される経験ではないだろう。そのような、光を受けて乱反射する水面を見るという、誰にでも訪れる経験と、瑛九の点描の絵画を見る経験は、どこかでつながっているように感じられはしないだろうか。水面の光の反射、そこに色彩が含まれているのかどうか、にわかには判断できないが、感覚的に言えば、そこには、無限の色彩が内包されているように感じられてならない。

瑛九の点描の絵画を見る経験、それは、微細な粒子の色彩がもたらす全体的な秩序を体感する豊かな経験に違いないが、それ以前に、ひとつひとつの筆触が反射する光、その無数の光をいつまでも経験することにほかならない。絵画における光の経験の重要さを、瑛九の点描の絵画は教えてくれる。その経験は、この連載の冒頭で紹介した、2013年のレクチャーの主題である「装置としての瑛九」によってもたらされている。そして、その「装置としての瑛九」の原理を探ることから開始されたこの連載も、今回を含めて、あと2回となってしまった。

書きたかったことは尽きず、残された2回では到底、それを記すことができそうにないという思いが、何を書くべきかという迷い、逡巡をもたらし、筆の運びは鈍くなり、終盤を迎え、本来の掲載のペースから遅れを取るようになってしまった。調査に協力いただいた方々、ときの忘れものの皆様、そして、読者の皆様に、改めてお詫びしたい。だが、残された2回を、納得のいかないままに書き急いでしまうことが、どうしてもできないでいる。音楽が終わるときに、スローダウンする、フェードアウトする、そんな心境なのだ、加速したまま駆け抜ける、そんな終わり方もあるはずなのに。

子供達の音楽会

fig.1:《子供達の音楽会》 1951年

前回は、宮崎訪問の高揚感が持続する中での執筆となり、主役であるこの作品については、型紙についての記述にとどまってしまった。そこで、今回は、まず、この《子供達の音楽会》についての記述をさらに進めることにしたい。書き進むにつれて、なぜ、2回にまたがる記述が必要であったのか、その理由も自ずと判明するだろう。

前回、「この作品において特徴的なことは、ある形がくり抜かれた型紙と、その形にくり抜かれた型紙の、両方が同一の画面に出現していることである。便宜上、形がくり抜かれた型紙を「ネガの型紙」と、そして、くり抜かれた形の型紙(パーツ)を「ポジの型紙」と呼ぶことにするならば、同一イメージの「ネガの型紙」と「ポジの型紙」をひとつの印画紙の上で用いる、という手法が、4種類も確認できるのである。」と記述した。その4種類について、画面内の位置を示すのは難しいこともあり、「ネガの型紙」と「ポジの型紙」の4つの組合せは、読者の皆様に見つけていただきたい。

「ポジの型紙」を用いてできる白く抜かれた形は、4つしかないので、それと同じ形の黒い形を探せば、4つの組合せを見つけやすいだろう。「ネガの型紙」と「ポジの型紙」が、裏返しで用いられ、二つのイメージが鏡像の関係にあるのは一組だけなので、それほど難しくはないだろう。そして、大事なことは、この組合せを探しているうちに、この画面をよく見ることになることである。同じ型紙が使われていないか探してみる、使われた材料について考えてみる、制作の技法について考えてみる、そのような見方を続けていると、作品に向き合う時間が長くなり、色々な発見がある。

実際、私自身、型紙に注目して、同じ形の組合せを探すうちに、あることに気がついた。黒い形の内側では比較的よく見えている描画の線が気になりはじめ、画面全体ではうっすらとしか見えていない描画の線を、時間をかけて、じっくりと観察するようになったからである。そうしておぼろげながら思い至るのは、この描画のパターンには見覚えがある、ということであった。

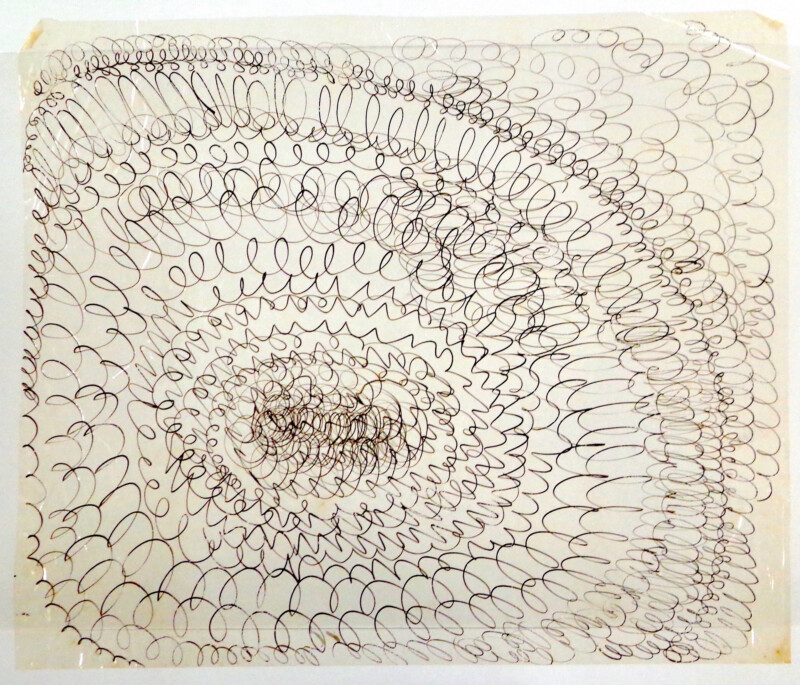

この連載では何度か紹介しているが、瑛九のフォト・デッサンには、透明なシートに描画されたものが、よく用いられている。例えば、透明シートを黒く塗りつぶし、これを引っ掻いて線を露出させ、光によって印画紙に転写すると、黒い線が定着される(第20回のfig.3、fig.4 を参照)。それに対して、《子供達の音楽会》では、画面全体ではうっすらと見え、「ネガの型紙」によって生じる黒い形の内側でははっきりと見えている線が白いため、透明シートに直接描画したものが、光によって転写されたと推測できる。その推測をふまえて、記憶を頼りに調べてみると、次のものが見つかった。

fig.2:《フォト・デッサン用透明シート》(展示風景) 制作年不詳 埼玉県立近代美術館蔵

ここで、「透明シートに描画されたもの」と書いたのは、どういうわけか、今回は、「材料」や「資料」という書き方をしたくなかったからである。おそらく、「材料」や「資料」と書いてしまうと、この透明シートが、フォト・デッサンの制作に用いられるために描かれ、そのために存在している、というように、この透明シートの位置付けが、その表記によって限定されることになってしまうからなのだろう。

だが、瑛九が没してすでに65年になるが、その間、この透明シートは、当然ながら、フォト・デッサンの制作に用いられたことがなく、今後も、その可能性はないだろう。そのことに意識を向けると、いま、このイメージを見ているという経験を、フォト・デッサンの制作のために用意された材料や資料という限定から、解き放ちたいという欲望に気がつくのである。つまり、単純に、この透明シートのイメージを、「それ自体として眺める、観察する」という経験に浸りたいのである。

いま、私が眺めているのは、もちろん、この透明シートそのものではなく、このシートを撮影した写真の画像であるが、その渦巻くような構図は、どこか、水の波紋を思わせしないだろうか。その渦巻くような全体的な構図は、バネを引き伸ばしたような連続的な描線によって形成されている。その描線は、小刻みに揺れる水面の細波を想起させはしないだろか。そう、このシートの描画は、水面を想起させるのである。

冒頭で述べたように、7月の宮崎訪問で再訪した大淀川を初めて見たのも、今回取り上げる作品の調査で訪れた土地の河口や海辺を初めて見たのも、ほぼ同時期、約20年前のことである。異なる土地で眺めた水面の経験が、瑛九が残した透明シートによって共鳴する。瑛九が水面をイメージしていたかどうかが問題なのではない。この透明シートの描画が、水の波紋や水面の細波を想起させることもあるのではないか、だとしたら、そのような感覚は何を意味しているのか、そのことを考えたいのである。

はっきりとわかることは、画面全体をダイナミックに舞うような太い白い線と、この透明シートによってもたらされる細かな白い線が、相互に関係しているということである。透明シートへの描画を光によって転写することで生じる細かな白い線へと意識を向けなければ、そのことはわからなかった。だからこそ、水面に乱反射する光をいつまでも眺めた経験が重要なのであり、《子供達の音楽会》についての記述は、透明シートの描画と水面の乱反射の共鳴を必要とし、2回にまたがることになったのである。

画面全体を舞う白い太い線は、透明シートへの描画を光によって転写することによって生じる細かな白い線の一部を拡大したような印象を受ける。逆に言えば、白い太い線を縮小してゆくと、透明シートへの描画に由来する細かな白い線の一部と同化する感覚がある。その感覚が得られると、この作品の空間把握は重層的になり、空間は視覚的に伸縮可能となり、線的な構図は入れ子状の構造として認識される。この感覚が、型紙がもたらす浮遊するようなイメージと、共鳴することにより、魅力的な構図が生み出されている。安定した構図にも見えるが、実に奥深い空間把握をもたらす作品である。

海の中

ようやく、今回取り上げる作品に辿り着く、ここで、驚きを禁じ得ないのは、その作品のタイトルが、《海の中》であることだ。海の中、そこから見上げると、水の中から水面を見上げることになる。この感覚は、私が長年に渡り、フォトグラムの原理を記述するときに用いてきた比喩なのであり、そのことだけでも、このタイトルの意義深さを感じる。瑛九は、この作品のイメージから喚起される印象をふまえて、《海の中》と命名したのだろうと推測されるが、それは表面的な解釈に過ぎない。

fig.3:《海の中》 1954年 丸川コレクション

画像がもたらすイメージだけが問題なのではなく、「海の中」という言葉が喚起する、大海原に放り出された時の解放感と不安、水中に潜っている時の身体感覚や水中における視覚体験など、実に多様で奥深い感覚こそが、重要なのである。この作品は、まさに、「海の中」を漂う経験と重なるような、多層的かつ多重的な、複雑で豊穣な感覚に満ちている。《海の中》は、複合的な技法の相乗効果においても、イメージの豊かさにおいても、瑛九のフォト・デッサンを代表する、極めて質の高い作品といえる。

はやる気持ちを抑えて、《海の中》という作品の成り立ちについて、いくつかの側面から見てみよう。まずは、型紙の使用という点から、この作品を見てみよう。画面全体に展開される黒のイメージは、矩形の紙から形を切り抜いた「ネガの型紙」によって定着されている。画面の上半分の大部分を占める形と、画面の下半分の中央に見える形は、どちらも、生き物のように見える。《海の中》というタイトルをふまえると、水中に棲息する不思議な生物というイメージなのかもしれない。

上の方の大きな形の右上には、人間と思われるふたつの形が見えており、生き物の背中に乗っているかのような感覚は、物語的な情景を喚起し、見る者の想像力を刺激するだろう(fig.4 参照)。

fig.4:《海の中》 1954年 部分

そして、注目すべきは、その大きな生物の足と思われる形の間に、目と口が明確に示されている形が確認できることである。これは、黒い形を切り抜いて残った形をベースに、印画紙の上から目と思われる形を描画してできている(fig.5 参照)。このようなイメージの形成の仕方は、特に注目すべきである。

fig.5:《海の中》 1954年 部分

ここで、部分として示したfig.4 とfig.5 を見てもわかる通り、この作品では、印画紙の上からの描画された箇所が非常に多く、作品全体の印象に大きく影響している。瑛九のフォト・デッサンにおいて、アクセント的な効果を意図して、部分的に印画紙の上から描画がなされることは、珍しくない。けれども、この作品ほど、画面全面に対して、印画紙の画像の上から描画がなされている作品は、非常に稀である。そして、そのような印画紙の上からの描画は、光による定着によって生じている構図やイメージと、接続されるようになされている点が、さらに重要である(fig.6 参照)。

fig.6:《海の中》 1954年 部分

光によって印画紙に定着されたイメージと接続されるように、印画紙の上からペンなどで描画を加える技法は、カメラを用いて撮影されたイメージへの介入において、よく見られる。例えば、『眠りの理由』の刊行に先行して雑誌『みづゑ』の1936年3月号に掲載されたフォト・デッサンは、そうした技法が用いられた作例である(第21回のfig.6 参照)。それに対して、カメラを用いず、フォトグラムの原理をベースに制作されるフォト・デッサンにおいては、印画紙の上からペンなどで描画する技法は、あまり多くは見られない。カメラを用いず、フォトグラムの原理をベースに制作されるフォト・デッサンにおいては、エアブラシなどを用いて、印画紙の上から色彩を付与する技法の方が、より多く見受けられるのである。

このような意味において、《海の中》は、カメラを用いた撮影によってガラスの原板に定着された画像に介入して加工を施し、さらに、これを拡大焼き付けした印画紙の上からの介入として、ペンなどによる描画を行うという一連の技法と重なる工程を、カメラによる撮影を経由しない形で遂行しようとする技法のように思えてくる。だとすれば、《海の中》は、瑛九が開拓してきたフォト・デッサンに関わる技法の集大成的な発露であり、「総合的フォト・デッサン」と言うべき重要な作品であることが判明する。瑛九のフォト・デッサンとしては、他に類を見ない、稀有な作品なのである。

水の中

最後に、前回紹介した《子供達の音楽会》と、今回紹介した《海の中》を、より深くとらえるために、そして、水面の光の反射や水の中での視覚のあり方など、「水」にまつわる感覚との関連をふまえて、近いタイトルの3点のフォト・デッサンを見て見ることにしよう。

fig.7:《泳ぐ》 1950年 宮崎県立美術館蔵

まず、《泳ぐ》と題されたフォト・デッサンは、《子供達の音楽会》(1951年)や《海の中》(1954年)よりも早い時期である、1950年に制作されている。型紙の背景に見えている、メッシュ状や網状のイメージには、レースや紐などが素材として用いられていると思われる。このような背景のイメージと、型紙に由来する形が複雑に絡み合い、「泳ぐ」というタイトルを共鳴する、流動的な感覚の構図が形成されている。

fig.8:《水の中》 制作年不詳

次に、《水の中》と題されたフォト・デッサンは、制作年は明らかではないが、型紙と、その背景に見えているイメージの組合せによる構成は、1950年に制作された《泳ぐ》(fig.7)と比較的近いため、1950年頃の制作ではないかと推測される。注目すべきは、画面の上方と右側に見える太い白い線と、画面の右下と左下に見える白い細い線である。どちらも、バネを引き伸ばしたようなイメージであり、そのような形状の何らかの素材を制作に用いたことが推測される。

ここで、この太い白い線と、細い白い線を見て、何かを思い出しはしないだろうか。そう、《子供達の音楽会》の背景に見えている線である。この線は、描画が施された透明シートを光によって印画紙に転写することによって出現する(fig.2 参照)。まさに、このfig.2 の透明シートについて、「バネを引き伸ばしたような連続的な描線」と書いている。さらに、その描線が「小刻みに揺れる水面の細波」を想起させるという説明が続く。この説明を《水の中》に適用すれば、《水の中》におけるバネを引き伸ばしたような形状は、水の中の感覚を表現していると見なすことができる。

fig.9:《魚》 制作年不詳

最後に紹介する、《魚》と題されたフォト・デッサンは、制作年は明らかではないが、《泳ぐ》(1950年)や《子供達の音楽会》(1951年)よりも、《海の中》(1954年)の方に、より近いと感じられる。型紙に由来する形状と、メッシュ状のイメージは、全体的にひとつのハーモニーを奏でており、その構図からは、《海の中》にも通じる豊かな複雑さと完成度の高さが感じられる。特に、メッシュ状のイメージは、ダイナミックに波打つような感覚を湛えており、ここまで見てきた、水にまつわる、たゆたうような浮遊感を表出している。

私の夢

《海の中》と題されたフォト・デッサンを見る。飽きることなく見続けたいという私の願望に、いつしか、変化が生まれている。見るだけでは物足りなくなり、「海の中に潜る」ように、この作品の、この印画紙の、このイメージの、その内側に分け入り、作品の中から、作品の内側から、このイメージを体験したい、そんな思いが生まれているのである。外から見るだけでは味わうことができない、身体的な感覚や思考の深さが訪れ、これまで感じたことのない奥深い鑑賞体験へと誘われることを、夢見るのだ。

《海の中》が生まれるまでの過程において手がけられたと推測される、近しい感覚のタイトルを与えられたフォト・デッサン、《泳ぐ》が、《水の中》が、《魚》が、《海の中》での水中遊泳を導き、私の願望に応えてくれる。「魚」のように「泳ぐ」、そうして私は「海の中」へと入り、宮崎の大淀川の「水面」へと想いを馳せる。私は、「水の中」で、瑛九の点描の絵画の「中に」、瑛九のフォト・デッサンの「中に」、「居る」。「魚」になって、《海の中》という作品の中を、「フォト・デッサンの海」の中を、その「水の中」を、読者と一緒に、自由に「泳ぐ」、今、そんな夢を、想う。《海の中》は、そんな夢を見させてくれる、本当に素晴らしい作品なのである。

I’ll be there by your side

いつの間にか、冒頭でやってきた「I’ll Stay With You」が、再び響いている、「I」が私に、「You」が瑛九の作品に、変化した形で。私は、「海の中」に、「水の中」に、「居る」、瑛九の絵画とともに、瑛九のフォト・デッサンとともに。そして、「I’ll Stay With You」と呼応するかのような「I’ll be there by your side」、私はあなたのそばにいる、そんなフレーズが私の耳をとらえる。「I’ll Stay With You」で幕をあけるニュー・オーダーのアルバム『Lost Sirens』の最後を締めくくる「I told you so」の一節である(『Waiting For the Sirens’ Call』にも収録されているトラックとはミックスが異なる)。そのラフでラウドなサウンドは、どこか、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドのサウンドを思わせるところもある(ファンの間では「Venus in Furs」を彷彿とさせるという反応があったという)。

ここで反転が起こっている、「I’ll be there by your side」、その「I」は、《海の中》であり、瑛九のフォト・デッサンであり、瑛九の作品である。そして、「you」は、私であり、あなたであり、瑛九の作品を見るすべての人である。《海の中》は、瑛九のフォト・デッサンは、瑛九の作品は、あなたのそばにいる。大切なことは、作品それ自体が語ってくれる。だから、私たちは、《海の中》という作品の中を、フォト・デッサンの海の中を、ただ自由に泳げば良いだけなのだ。時には、水の中から、水面を見上げ、光を受けて乱反射する細波に、思いを馳せながら。

(うめづ げん)

図版出典

fig.1:「第33回瑛九展・湯浅コレクション」より

fig.3:「第33回瑛九展・湯浅コレクション」より

fig.7:『魂の叙事詩 瑛九展』宮崎県立美術館、1996年

fig.8:本間正義監修『瑛九作品集』有限会社ワタヌキ編集・制作、日本経済新聞社、1997年

fig.9:本間正義監修『瑛九作品集』有限会社ワタヌキ編集・制作、日本経済新聞社、1997年

■梅津 元

1966年神奈川県生まれ。1991年多摩美術大学大学院美術研究科修了。専門は芸術学。美術、写真、映像、音楽に関わる批評やキュレーションを中心に領域横断的な活動を展開。主なキュレーション:「DE/construct: Updating Modernism」NADiff modern & SuperDeluxe(2014)、「トランス/リアル-非実体的美術の可能性」ギャラリーαM(2016-17)など。1991年から2021年まで埼玉県立近代美術館学芸員 。同館における主な企画(共同企画を含む):「1970年-物質と知覚 もの派と根源を問う作家たち」(1995)、「ドナルド・ジャッド 1960-1991」(1999)、「プラスチックの時代|美術とデザイン」(2000)、「アーティスト・プロジェクト:関根伸夫《位相-大地》が生まれるまで」(2005)、「生誕100年記念 瑛九展」(2011)、「版画の景色-現代版画センターの軌跡」(2018)、「DECODE/出来事と記録-ポスト工業化社会の美術」(2019)など。

・梅津元のエッセイ「瑛九-フォト・デッサンの射程」は毎月24日更新予定です。次回は11月24日の予定です。どうぞお楽しみに。

◆ときの忘れものは今年もアート台北「Art Taipei 2025」に佐藤研吾さんと参加出展します。

会期:2025年10月23日~10月27日(10月23日はプレビュー)

会場:Taipei World Trade Center Exhibition Hall 1

ときの忘れものブース番号:B29

公式サイト: https://art-taipei.com/

出品作家:靉嘔、安藤忠雄、佐藤研吾、仁添まりな、釣光穂

出展内容の概要は10月13日ブログをご参照ください。

会場では、作家の佐藤研吾さんと、松下、陣野、津田がお待ちしております。

●「久保貞次郎 コレクションのすすめ 受け継がれるおもい」

会期:2025年10月25日(土)~11月1(土) *会期中無休

会場:ストライプハウスギャラリー

主催:久保貞次郎の会

「久保貞次郎の会」は跡見短大の教え子たちが発起人となり、その功績と精神を後世に伝えることを目的に、2018 年に発足いたしました。ときの忘れものの綿貫令子(跡見出身)も参加しており、久保先生の多面的な活動を紹介する活動を展開しています。2022 年からは毎年テーマを設け、東京・六本木のストライプハウスギャラリーにて展覧会を開催しています。2025 年は「教師・久保貞次郎のおもい」を追求します。跡見短大での教育活動に光をあて、学生たちに向けられた久保先生のまなざしや思想を、当時の思い出やコレクションを通して振り返ります。ぜひご高覧のほどお願いいたします。

●ときの忘れものの建築空間(阿部勤 設計)についてはWEBマガジン<コラージ2017年12月号18~24頁>に特集されています。

〒113-0021 東京都文京区本駒込5丁目4の1 LAS CASAS ときの忘れもの

TEL: 03-6902-9530、FAX: 03-6902-9531

E-mail:info@tokinowasuremono.com

営業時間=火曜~土曜の平日11時~19時。日・月・祝日は休廊。

JR及び南北線の駒込駅南口から約8分です。

コメント