栗田秀法「現代版画の散歩道」

第10回 オノサト・トシノブ

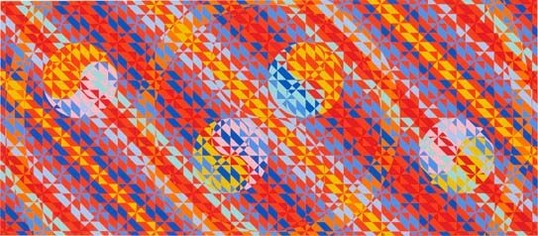

オノサト・トシノブ《銀河》

この晩年の大作《銀河》は「実在の実現」を追求したオノサトによる抽象絵画の試みの集大成と言ってよい充実した作品である。目が吸い寄せられるような色彩の組み合わせがもたらす視覚効果や、形態の反復がもたらすリズム感が心地よい。暖色系の赤を基調とした横長のその画面には、左上から右下への斜めの帯が繰り返されている。その中に巴形を内包した四つの小円が浮かび上がっている。帯に重ねられた明度を異にする赤の細かい幾何学的な形象は地に同化気味だが、寒色系の青、淡青、薄青は地からくっきりと浮かび上がっている。ひと際目立つ山吹色は二つの帯の地に用いられ、もう一つの帯では赤地の上に山吹の形象が置かれている。四つの小円では山吹色が半分を占め、強いアクセントとなっている。よく見ると画面中央に上下の枠いっぱいの大きな円形の橙色の帯が潜んでいることがわかる。オノサトは、色彩の相互作用によって、静的な画面に動きを生み出し、生命の躍動を表現しようとしたようにも見える。この作品に限らないが、オノサトの作品の魅力の一つは、色彩間の様々な作用によって、形象がわずからながらも浮き上がったり、沈み込んだりしたり、部分的に地と図が入れ替わったりすることから生み出される画面の揺らぎである。この版画には寸法が2倍の油彩画の原作(1979年)があり、原美術館に収蔵されている。

戦前の日本の抽象絵画の先駆者のひとりオノサト・トシノブは、1950年代後半の「ベタ丸の時代」を経て、1960年から円を分割する「円の分割時代」に移った。筆者がかつて勤めていた愛知県美術館にはベタ丸時代の代表作《三つの黒》(1958、油彩/画布、162.2×132.0)が収蔵されている。この時期の作品の背景の大部分は糸状の細い線で埋め尽くされおり、幾何学的な抽象ながら手業感が残っているものであった。円の分割時代以降には、画面全体が色面の区画で構成されるようになった。その絵画世界がシルクスクリーン版画と相性がよいものであることがわかって後の1966年からは、多数の版画が絵画と平行して制作されることとなった。

冒頭に引用した言葉に明らかなように、オノサト・トシノブはある時から自らの絵画制作をきわめて理知的に捉えるようになっている。実際オノサトは自らを色と形の科学者のようなものと自認していた。「私の仕事は物理学だ。だから、そこには絵画的なものはなにもないともいえる。私は物理に一番興味をもっていた。いつか、美術の側に立つことになったが、もともと「人間ドラマ」とは無縁なのだ。ちょうど物理学に物体とか、力関係とか、数字という記号があるように、私には形と色があるのだ。」と。そのあり方は、科学者的な姿勢をもちつつ詩情を失わなかった存在として新印象派の画家スーラと比較できよう。

ところで、オノサトはマティスのことを「美の実務家」と呼んだが、晩年のこの大作版画《銀河》においても見出される、そのシステマティックな制作プロセスの徹底ぶりからは、オノサトこそが美の実務家であったことがわかる。オノサトの色と形の科学者としての考え方は、次の言葉からうかがい知ることができよう。

オノサトの絵画世界を考えるにあたっては、この「実在」という言葉は非常に重要である。もちろん、この場合の実在は具体的な事物を指しているのではない。この実在は、「空間はつくることはできない。平面空間はうずめつくされることによって、それ自体が空間になったのだ。実在をつくることはできない。空間関係自体が実在なのだから。」という、オノサトの空間の独特の考え方と関わってくる。また、「二次元とは、時間と空間のことである。時間と空間のあいだに境はない。」とし、東洋美術とエジプト美術に注目している。つまり、遠近法を活用して手でつかめるようなある瞬間における三次元的な幻影を二次元平面上に創り出す西洋美術ではなく、東洋美術やエジプト美術において時空間の象徴的に統合された、作図上正しくなくともリアルな二次元のあり方を色と形の基本的な要素を通じて実現しようとしたのだといえるかもしれない。

オノサトが言う「抽象とは実在の認識のこと」とは、「色をいろいろと組み合わせていくことによって、実際に自然に存在しているものとは関係のない、頭脳が直接生み出す一つの実在を想像していくこと」でもあった。オノサトが別のところで述べたように、「私のなかから出てくるものは、色彩という姿になって、その細分された平面をうずめてゆく。私はその行為を「自然現象」だという。私の精神がそこに定着し、新たに自然そのものではない私の内部の、そのときどきの動いた、進行しつつある心の状態をとどめることになる。円というもっとも無機なものが生きることになる。」のである。この《銀河》が証するように、オノサトにとって実在とは、目に見える物理的な空間ではなく、色彩と形態の相互作用によって生まれる感覚的な現象のことだったのである。それ自体は無機質な色と形をいかに造形の力によって息づかせることができるのか、そのための「不変の骨組み」を与え「生命の持続」を実現させるということこそが、「ぼくにとって絵を描くことが、生きているあかしのようもの」だと述べたオノサトの終生の課題となったのである。

オノサトの円の分割の時代以降の作品世界は、万華鏡であったり、曼荼羅であったり、装飾パターンであったり、オップ・アートであったりと、様々なものに擬えられ、批評されてきたが、自省を含め、実は作品に本当の意味で向き合ってこなかったのではなかろうか。オノサトの円の分割の世界は、単なる装飾や視覚効果にとどまらず、彼が追求した「新しい実在」を形にする試みだった。色と形による「実在」の実現はいかにして可能なのかを自己言及的に追い求めたその禁欲的な姿には「感覚の実現」を追求したセザンヌの姿が重なる。どの版画でもよい。一枚手元に置いてこの手強い相手にじっくり対話を重ねてみてはどうであろうか。オノサトの心の状態が浮かんでくるかもしれない。

※作家の言葉は、『抽象への道 オノサト・トシノブ画文集』新潮社、1988年、から引用。

(くりた ひでのり)

●栗田秀法先生による連載「現代版画の散歩道」は毎月25日の更新です。次回は3月25日を予定しています。どうぞお楽しみに。

■栗田秀法

1963年愛知県生まれ。 1986年名古屋大学文学部哲学科(美学美術史専攻)卒業。1989年名古屋大学大学院文学研究科哲学専攻(美学美術史専門)博士後期課程中途退学。 愛知県美術館主任学芸員、名古屋芸術大学美術学部准教授、名古屋大学大学院人文学研究科教授を経て、現在、跡見学園女子大学文学部教授、名古屋大学名誉教授。博士(文学)。専門はフランス近代美術史、日本近現代美術史、美術館学。

著書、論文:『プッサンにおける語りと寓意』(三元社、2014)、編著『現代博物館学入門』(ミネルヴァ書房、2019)、「戦後の国際版画展黎明期の二つの版画展と日本の版画家たち」『名古屋芸術大学研究紀要』37(2016)など。

展覧会:「没後50年 ボナール展」(1997年、愛知県美術館、Bunkamura ザ・ミュージアム)、「フランス国立図書館特別協力 プッサンとラファエッロ 借用と創造の秘密」(1999年、愛知県美術館、足利市立美術館)、「大英博物館所蔵フランス素描展」(2002年、国立西洋美術館、愛知県美術館)など

●本日のお勧め作品はオノサト・トシノブです。

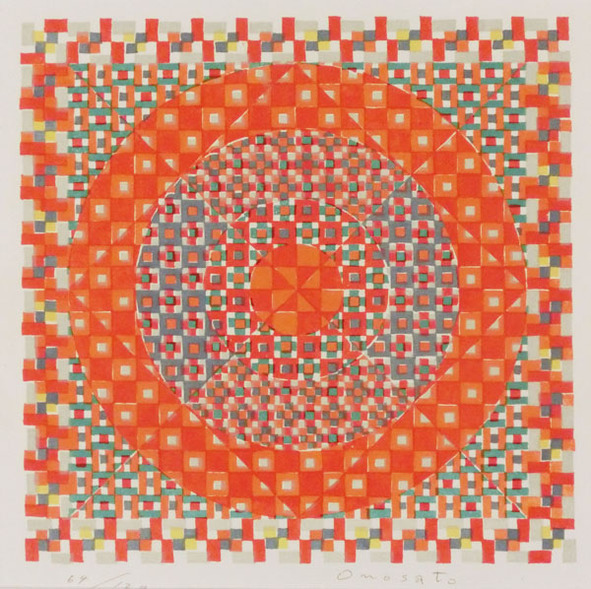

《64-G》

《64-G》

1964年

リトグラフ

Image size: 24.0x24.0cm

Sheet size: 49.0x32.0cm

Ed.120

サインあり

※レゾネNo.14

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

※お問合せには、必ず「件名」「お名前」「連絡先(住所)」を明記してください。

●ときの忘れものの建築は阿部勤先生の設計です。

建築空間についてはWEBマガジン<コラージ2017年12月号18~24頁>に特集されています。

〒113-0021 東京都文京区本駒込5丁目4の1 LAS CASAS

TEL: 03-6902-9530、FAX: 03-6902-9531 E-mail:info@tokinowasuremono.com

http://www.tokinowasuremono.com/

営業時間=火曜~土曜の平日11時~19時。日・月・祝日は休廊。

JR及び南北線の駒込駅南口から約8分です。

第10回 オノサト・トシノブ

オノサト・トシノブ《銀河》

岩石や雪の結晶、植物の花や葉のならびかた。

生物の体の仕組、おそらくあらゆる自然現象をふくめて、形態的には幾何学的形態に属している。

そして平面として判断したときには、それは円から発しており、円に帰る。

私も、円から出発し、円に到着する。

方形(キャンヴァス)に円形が現れ、画面は等間隔に細分され、円に内接した六角形、五角形、四角形、三角形、巴形、同心円、さまざまな、円から出来る幾何学的形態によって、画面がうずめられる。 オノサト・トシノブ

生物の体の仕組、おそらくあらゆる自然現象をふくめて、形態的には幾何学的形態に属している。

そして平面として判断したときには、それは円から発しており、円に帰る。

私も、円から出発し、円に到着する。

方形(キャンヴァス)に円形が現れ、画面は等間隔に細分され、円に内接した六角形、五角形、四角形、三角形、巴形、同心円、さまざまな、円から出来る幾何学的形態によって、画面がうずめられる。 オノサト・トシノブ

この晩年の大作《銀河》は「実在の実現」を追求したオノサトによる抽象絵画の試みの集大成と言ってよい充実した作品である。目が吸い寄せられるような色彩の組み合わせがもたらす視覚効果や、形態の反復がもたらすリズム感が心地よい。暖色系の赤を基調とした横長のその画面には、左上から右下への斜めの帯が繰り返されている。その中に巴形を内包した四つの小円が浮かび上がっている。帯に重ねられた明度を異にする赤の細かい幾何学的な形象は地に同化気味だが、寒色系の青、淡青、薄青は地からくっきりと浮かび上がっている。ひと際目立つ山吹色は二つの帯の地に用いられ、もう一つの帯では赤地の上に山吹の形象が置かれている。四つの小円では山吹色が半分を占め、強いアクセントとなっている。よく見ると画面中央に上下の枠いっぱいの大きな円形の橙色の帯が潜んでいることがわかる。オノサトは、色彩の相互作用によって、静的な画面に動きを生み出し、生命の躍動を表現しようとしたようにも見える。この作品に限らないが、オノサトの作品の魅力の一つは、色彩間の様々な作用によって、形象がわずからながらも浮き上がったり、沈み込んだりしたり、部分的に地と図が入れ替わったりすることから生み出される画面の揺らぎである。この版画には寸法が2倍の油彩画の原作(1979年)があり、原美術館に収蔵されている。

戦前の日本の抽象絵画の先駆者のひとりオノサト・トシノブは、1950年代後半の「ベタ丸の時代」を経て、1960年から円を分割する「円の分割時代」に移った。筆者がかつて勤めていた愛知県美術館にはベタ丸時代の代表作《三つの黒》(1958、油彩/画布、162.2×132.0)が収蔵されている。この時期の作品の背景の大部分は糸状の細い線で埋め尽くされおり、幾何学的な抽象ながら手業感が残っているものであった。円の分割時代以降には、画面全体が色面の区画で構成されるようになった。その絵画世界がシルクスクリーン版画と相性がよいものであることがわかって後の1966年からは、多数の版画が絵画と平行して制作されることとなった。

冒頭に引用した言葉に明らかなように、オノサト・トシノブはある時から自らの絵画制作をきわめて理知的に捉えるようになっている。実際オノサトは自らを色と形の科学者のようなものと自認していた。「私の仕事は物理学だ。だから、そこには絵画的なものはなにもないともいえる。私は物理に一番興味をもっていた。いつか、美術の側に立つことになったが、もともと「人間ドラマ」とは無縁なのだ。ちょうど物理学に物体とか、力関係とか、数字という記号があるように、私には形と色があるのだ。」と。そのあり方は、科学者的な姿勢をもちつつ詩情を失わなかった存在として新印象派の画家スーラと比較できよう。

ところで、オノサトはマティスのことを「美の実務家」と呼んだが、晩年のこの大作版画《銀河》においても見出される、そのシステマティックな制作プロセスの徹底ぶりからは、オノサトこそが美の実務家であったことがわかる。オノサトの色と形の科学者としての考え方は、次の言葉からうかがい知ることができよう。

ぼくの場合は平面を色によって正方形や円に分割していくのです。

とくに正方形が基準になって、さきほど申し上げたぼくの三原色が組み合わされていく。

その組み合わせによって、個々の色が、元の絵の具の色ではなくなって、やや合成に近い特別な色に変化してくるわけです。赤と青が隣接したところにやや紫がかった色が出てくるし、黄と青とが組み合わさったときには、黄色がやや白っぽくなってくるということが、カンヴァスの上のあらゆるところで行われ、絵の具の色が抽象化され、色光に近いものに転化されていく。

そしてそれが新しい実在を創り出し、観る人に感動を呼び起す性質をもってくるのです。

とくに正方形が基準になって、さきほど申し上げたぼくの三原色が組み合わされていく。

その組み合わせによって、個々の色が、元の絵の具の色ではなくなって、やや合成に近い特別な色に変化してくるわけです。赤と青が隣接したところにやや紫がかった色が出てくるし、黄と青とが組み合わさったときには、黄色がやや白っぽくなってくるということが、カンヴァスの上のあらゆるところで行われ、絵の具の色が抽象化され、色光に近いものに転化されていく。

そしてそれが新しい実在を創り出し、観る人に感動を呼び起す性質をもってくるのです。

オノサトの絵画世界を考えるにあたっては、この「実在」という言葉は非常に重要である。もちろん、この場合の実在は具体的な事物を指しているのではない。この実在は、「空間はつくることはできない。平面空間はうずめつくされることによって、それ自体が空間になったのだ。実在をつくることはできない。空間関係自体が実在なのだから。」という、オノサトの空間の独特の考え方と関わってくる。また、「二次元とは、時間と空間のことである。時間と空間のあいだに境はない。」とし、東洋美術とエジプト美術に注目している。つまり、遠近法を活用して手でつかめるようなある瞬間における三次元的な幻影を二次元平面上に創り出す西洋美術ではなく、東洋美術やエジプト美術において時空間の象徴的に統合された、作図上正しくなくともリアルな二次元のあり方を色と形の基本的な要素を通じて実現しようとしたのだといえるかもしれない。

オノサトが言う「抽象とは実在の認識のこと」とは、「色をいろいろと組み合わせていくことによって、実際に自然に存在しているものとは関係のない、頭脳が直接生み出す一つの実在を想像していくこと」でもあった。オノサトが別のところで述べたように、「私のなかから出てくるものは、色彩という姿になって、その細分された平面をうずめてゆく。私はその行為を「自然現象」だという。私の精神がそこに定着し、新たに自然そのものではない私の内部の、そのときどきの動いた、進行しつつある心の状態をとどめることになる。円というもっとも無機なものが生きることになる。」のである。この《銀河》が証するように、オノサトにとって実在とは、目に見える物理的な空間ではなく、色彩と形態の相互作用によって生まれる感覚的な現象のことだったのである。それ自体は無機質な色と形をいかに造形の力によって息づかせることができるのか、そのための「不変の骨組み」を与え「生命の持続」を実現させるということこそが、「ぼくにとって絵を描くことが、生きているあかしのようもの」だと述べたオノサトの終生の課題となったのである。

オノサトの円の分割の時代以降の作品世界は、万華鏡であったり、曼荼羅であったり、装飾パターンであったり、オップ・アートであったりと、様々なものに擬えられ、批評されてきたが、自省を含め、実は作品に本当の意味で向き合ってこなかったのではなかろうか。オノサトの円の分割の世界は、単なる装飾や視覚効果にとどまらず、彼が追求した「新しい実在」を形にする試みだった。色と形による「実在」の実現はいかにして可能なのかを自己言及的に追い求めたその禁欲的な姿には「感覚の実現」を追求したセザンヌの姿が重なる。どの版画でもよい。一枚手元に置いてこの手強い相手にじっくり対話を重ねてみてはどうであろうか。オノサトの心の状態が浮かんでくるかもしれない。

※作家の言葉は、『抽象への道 オノサト・トシノブ画文集』新潮社、1988年、から引用。

(くりた ひでのり)

●栗田秀法先生による連載「現代版画の散歩道」は毎月25日の更新です。次回は3月25日を予定しています。どうぞお楽しみに。

■栗田秀法

1963年愛知県生まれ。 1986年名古屋大学文学部哲学科(美学美術史専攻)卒業。1989年名古屋大学大学院文学研究科哲学専攻(美学美術史専門)博士後期課程中途退学。 愛知県美術館主任学芸員、名古屋芸術大学美術学部准教授、名古屋大学大学院人文学研究科教授を経て、現在、跡見学園女子大学文学部教授、名古屋大学名誉教授。博士(文学)。専門はフランス近代美術史、日本近現代美術史、美術館学。

著書、論文:『プッサンにおける語りと寓意』(三元社、2014)、編著『現代博物館学入門』(ミネルヴァ書房、2019)、「戦後の国際版画展黎明期の二つの版画展と日本の版画家たち」『名古屋芸術大学研究紀要』37(2016)など。

展覧会:「没後50年 ボナール展」(1997年、愛知県美術館、Bunkamura ザ・ミュージアム)、「フランス国立図書館特別協力 プッサンとラファエッロ 借用と創造の秘密」(1999年、愛知県美術館、足利市立美術館)、「大英博物館所蔵フランス素描展」(2002年、国立西洋美術館、愛知県美術館)など

●本日のお勧め作品はオノサト・トシノブです。

《64-G》

《64-G》1964年

リトグラフ

Image size: 24.0x24.0cm

Sheet size: 49.0x32.0cm

Ed.120

サインあり

※レゾネNo.14

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

※お問合せには、必ず「件名」「お名前」「連絡先(住所)」を明記してください。

●ときの忘れものの建築は阿部勤先生の設計です。

建築空間についてはWEBマガジン<コラージ2017年12月号18~24頁>に特集されています。

〒113-0021 東京都文京区本駒込5丁目4の1 LAS CASAS

TEL: 03-6902-9530、FAX: 03-6902-9531 E-mail:info@tokinowasuremono.com

http://www.tokinowasuremono.com/

営業時間=火曜~土曜の平日11時~19時。日・月・祝日は休廊。

JR及び南北線の駒込駅南口から約8分です。

コメント