展望 宮脇愛子さんとの出会い

私が出会った成田克彦、宮脇愛子、ジョン・マクラッケン、それぞれの精神とマテリアルの距離

Another world異界と Anthropomorphism擬人をめぐる3者のイリュージョン

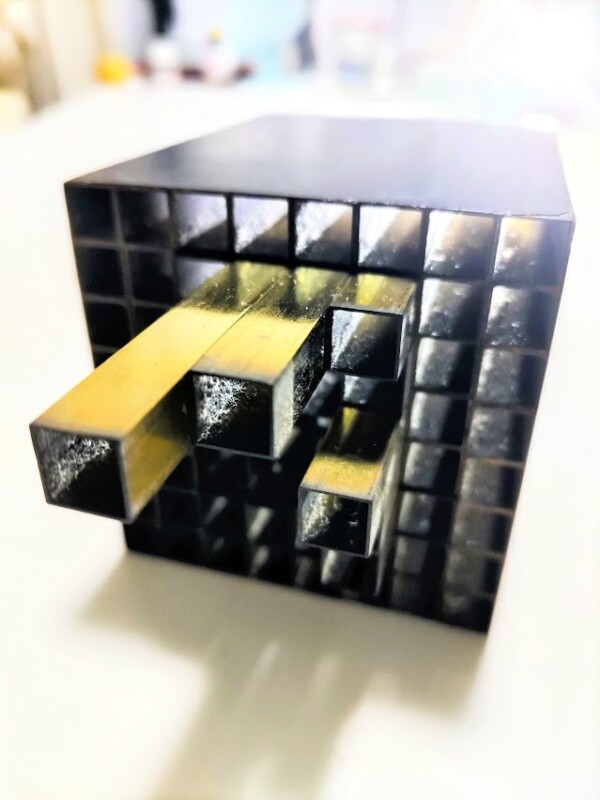

ミニマリズムの渦中にあった3者である。成田のもろい炭キューブ【図4】と、片やマクラッケンのポリエステル超密鏡面キューブ【図6】を見比べてみる。どちらも手のひらサイズだ。成田の黒炭キューブと、マクラッケンの鏡面キューブのたたずまいは、マテリアルにおいて粗密両極にもかかわらず、しかし私の目にはその存在感において親和する。そうそう!手のひらサイズといえば、愛子さんにも光が透過現象する真鍮パイプの積層キューブがあった。【図1】

1. 成田克彦の場合 月

骨太な芯にまとう柔らかな質への偏愛

学生とさほど距離感のなかった成田克彦に親しみをこめて「成田さん」と呼び、女子などは「克ちゃん」と呼ぶしまつだった。文中では恩師を「成田」もしくは「成田克彦」で通称する。「成田先生」と声掛けしたら渋い顔で手を横に振り、「先生と呼ぶのは勘弁してくれ!」の意を示した。このとき成田が「SUMI(炭)」を制作した作家であることすら知らなかった。成田は自らの制作と大学職の板挟みになったころだろうが、神経質なほど教職の責任感は強かったように思う。私の造形大聴講生2年目終了にあたって、宮脇愛子に繫げたのは成田であった。

思い返せば成田は指導者として卓越した知恵を惜しみなく与えてくれ、彼と過ごせた2年間の聴講は至福の時でもあった。じつは2年次に油絵課題にいい加減飽きてしまった悩みを相談しに絵画研究室を訪ねていた。たまたま応対した教員が成田克彦だった。「・・それはきみの生活に絵を描く必然性がもう無いからだよ。」グサリとえぐる辛辣な言葉ではあったが、なにか胸の滓が消えた一瞬だった。そして3年次、非具象=抽象コースでふたたび成田に遭遇することになった。造形大学3年次に成田の塗装研磨実習(1975)に魅惑されてただ一人真(ま)に受けてしまった。まわりにはその後、この手間のかかる課題を継承した学生はだれ一人居なかった。そのわけは私が高校時代すでに木工具の技能があったこと、それが当時表現に生かせたこと、遅まきながら成田の木工課題に出会えたことで再現デッサンと油絵から開放された喜びがあった。成田の木工技が私の技能とショートし、さらに曲面板張り技法と車両塗装のラッカースプレー技法が加わり、新たなillusionへの道が開けた。この砥面がのちにマクラッケン作品への関心へ繋がっていく。

成田は学生にたいしてじつに懇切丁寧に木工塗装を教授したものの、しかし成田自身の作品ではラッカー塗装は一度もしていないのだ。

ではいったい、このかなり高度な塗装技法を成田はどこで習得したのだろうか?そして成田ゼミにおいて、なぜミニマルアート、プライマリー・ストラクチャーズの局面を学生課題としたのだろうか?推測するに、戦前ロシアアヴァンギャルドに触発された斎藤義重(1904-2001)「トロウッド」(1938)のラッカー塗装再制作(1973)を担ったことが挙げられる。その数年まえ、高松次郎(1936-1998)も「立方体3+3」「波の柱」「波」「遠近法のテーブル」(1968)など多くのラッカー塗装作品を手掛けていたが、その制作助手の際に実践的に塗装技術をわがものにしたのだろう。私が欠席した成田克彦ゼミのガイダンスにおいて、ジョン・マクラッケンをはじめプライマリー・ストラクチャーズ系のアーチストを参照して、学生との熱心な応答が交わされたという。

近年、前田信明(1949-)の発言から、成田克彦が当時ジョン・マクラッケンの作品になみなみならぬ関心があったらしいことを知った。前田は成田と同郷、熊本の画家であり、「第10回東京ビエンナーレ」(1970)で田中信太朗(1940-2019)のアシスタントを務め、1980年代中期、成田克彦の「SUMI」再制作に立ち会っている。彼が成田を回想するときに、必ずジョン・マクラッケンの名が挙がるのだった。最初に前田からマクラッケンの名を聞いたのは「成田克彦1973 – 1992―実験の続き」造形大学のシンポジウム(2015)においてであった。次いで「成田克彦展」東京画廊(2024)におけるシンポジウムであり、そして今年の「前田信明展」ヘイズギャラリー個展(2025)においてもマクラッケンについて言及があった。これら3つのシンポジウムの司会進行はすべて私と造形大学同級で成田の薫陶を受けた菅章(前大分市美術館館長)であった。

成田は並外れたサイズの「炭」という物質提示から、表裏連続する曲面位相「葉・花弁」シリーズ(1975)を経て1980 年代に人像象徴「兎毛シリーズ」に突入すると、ついには宗教表象へと大きく舵を切ったが、生来の重いマテリアルは通奏していた。その表層には、かれが偏愛した軽く柔らかな素材を纏わせて、張り巡らした想念に触手を伸ばしたようだ。彼がよく口にしていた「マテリアル」への偏愛、その重い物と、ふわりとした物の取り合わせが、奇妙なフェティシズムを醸していた。

成田にはふしぎな保管への無頓着さから、朽ちて現存しない作品が多い。初期の「SUMI」もしかり。大型テント用帆布をL形に縫製した「Shade」(1982)(1983)はすでに朽ちて消滅した。通常の梱包保管をしていれば十分に保存できたにもかかわらず記録画像でしか追想できない。47歳で死に至る成田は、80年代毎年の個展で表現を変え急いだ感がある。病死によって彼の50歳代からの展開は無かった。

私がはじめて指導者としてではなく作家としての成田の作品〈ワンダーリング・フォーム〉一対を目撃したのは1979年だった。成田が当時間借りしていた2階の住まいから目黒区五本木の原健宅まで私の勤務する業務用車に2点の作品を載せて運んだ。それは半円と正方形を繋いだ純幾何形で、そのフォーマルな形に「これが成田さんの仕事なのか!」と目を見張った記憶がある。ズッシリ重い厚みある円と正方形の合板を青いキャンバスでチョウツガイのように連結し、パタンパタンと折りたためる可動構造であった。ところが、この純粋幾何形の作品には、なんと、月への心情が切々とコメントされていて、その落差に「えっ!そんなぁ」と虚をつかれた。

成田の折りたたみ作品〈ワンダーリング・フォーム〉一対を目撃したのは1979年だった。

このころの成田には、ドイツ遊学での厳とした古典絵画から連綿とつづく現代美術の裾野へのカルチャーショックがあったのだろうか。彼の地から戻った成田の身と思考の中では80年代へ向けての構想が沸々と湧いていたにちがいない。「きのうは、眠れなかったよ」と漏らしたことがある。高尾から造形大へ向かう車中だったと記憶するが、ドイツで入手したデューラーの木版画2点を私に披露した。私は具象表現への関心は失せていたから、この話題はそれっきりになってしまったが。

成田の〈ワンダーリング・フォーム〉自注

「東京の様な都会で、暮らし続ける私も、感情を投影し映し出す鏡のような月の存在を、ふと、身近に感じることがあります。天空に飽きることのない変化と表情を無限に見せる月の様相は、あたかも宇宙の神秘を暗示し、我々生きるものに素朴な畏敬の念と様々な夢と幻想を抱かせます。この様な魅惑的な月への素朴な思いをもとに、月の時間による動きと形を連想させるダイナミズムを表現しようとしました。平板な円形のパネルを折ることによって、表と裏の存在を示し、同型のパネルを重ね、ずらして取り付けたり、空間に触覚的な立体感を与えることも狙い、又方法の意識として平面性と立体性を融合させようと思いました。現状の私にとって、内的に蓄積された造形的感覚を対象に純化することよりも、日常的な視覚によって触発されるものを表現の契機としていて、単なる形態の構成性や観念性等の課題よりも、月のイメージにも似た内面の象徴化が主要な関心です。」

『多摩の作家展’79 日本現代美術の20人』伊勢丹、1979

※太字は筆者による

成田が敷いた80年代作品の結実は、上記、自注のなかにすべて胚胎していよう。しかし、じつは成田の表裏表現の源泉はさらに《静物、瓶とりんご》(1974)にまで辿ることができる。歪んだ瓶とリンゴが蠢いている断面図だが、これ、無脊椎生物の口腔表裏連続体のシェーマのようにも見える。たまたま三木成夫(1925-1987)のゲーテ形態学に関心があったので、成田の知的妙味におどろいたものだ。

口肛表裏のシェーマともとれる《静物、瓶とりんご》(1974)

80年代にはいると、成田作品は人体の陰毛に見立てた黒い兎毛貼付表現で一徹した。個展ごとに統一された作品形態を見せるのだが、各作品サイズは微妙に異なっていて、壁への取り付け位置もミニマルな並列ではなく高低差があったと記憶する。このことで日辰画廊の遺作展示(1994)においても、スタッフ一同いかに設置すべきか鳩首凝議した。だが当時、成田に立ち会った後輩小島氏の「(成田さんの)各作品は人だから・・」という話で溜飲が下がった。小さな「兎毛」片は、展覧会毎のマテリアルとフォームの変容にもかかわらず、決して外すことはなかった。作品は呪物混交したマテリアルとして提示された。

1980年の〈無題〉/ 輪切り木の年輪チョウツガイ+黒い兎毛片貼付をかわきりに、

1982-1983年〈Shade in Landscape〉/ L型帆布内角に黒い兎毛片添付。

1985年〈Shade in Landscape〉一遍上人絵伝、巻き付け円柱に黒兎毛片添付。

1986年〈Shade in the field〉線刻黄緑着彩棚板に黒兎毛片。

1987年〈Shade〉 緑染め栗の原木に帆布帯巻き、黒兎毛片。

1989年〈the tree of life〉生命樹と精虫画に赤リボン巻きつけ、黒兎毛片下付け。

このように80年代のすべての作品に付着している柔らかな黒兎毛には、物の怪(もののけ)のような気配があり、ちょっと、メレット・オッペンハイム(1913-1985)の〈毛皮のティーカップ〉(1936)のような薄気味悪さをかんじたものだ。

以上、足早に俯瞰すると、大きな角材を燻蒸した〈炭〉のノッペラボウなマテリアルの存在呈示(1969)から一転し、曲面裏表連続体〈葉・つぼみ・花びら〉のトポロジカルシリーズ(1975)へジャンプしたのだ。

晩年のいずれにもすべて黒い兎毛片がコラージュされている。〈一遍上人絵伝〉(1985)では帆布が巻かれた腰高の円柱に説話図が描かれている。ラストの〈生命樹〉(1989)においては重い仕立ての矩形パネルに木の根と左へ走る精虫が描かれ、赤いリボンが巻かれている。

この一貫した支持体のゴツさは成田特有なものだが、表層に付着する描画とコラージュ、コメントとタイトルには、成田の抹消神経のように張り巡らされたな精神の目を見る思いだ。

この精神は、宮脇愛子の写経的なスクロール・ペインティング、そしてマクラッケンのマンダラ画とも相同するものだろう。

たしかに成田には、ふわりと柔らかな質感を偏愛する一面があった。1980年新宿のユザワヤにさまざまな生地を見に付き合ったものだ。造形大学からの帰途、銀座の高級紳士服店の前を通るとジーパンのいでたち構わず必ずスッと店内に入り、店員から好みのネクタイを手に取ると、身に着けたこともない学生の私に色や柄について意見を求めた。「成田克彦追悼展」日辰画廊(1994) のさい、成田夫人から200本ほどネクタイを収集していたと伺った。

成田の〈SUMI〉キューブ小品は黒くて鬆(す)がはいっている。【図4】実用炭は細く硬い楢材を土釜にならべて蒸し焼きするが、「第10回日本国際美術展」(1970)で展示された成田の16本もの〈SUMI〉30 x 30 x 150cmは炭焼き釜で焼くには常軌を逸したサイズだった。加えて太い2本の〈SUMI〉80x50x90cmも展示されている。このサイズは、楢、椚など広葉樹では取れないから、柔らかな松か杉の針葉樹だ。松は曲がった材だから、まっすぐな杉材を燻炭したのだろう。 だとしたら実用楢材にくらべて、見せ場目的の焼き上がりは炭として相当もろく、慎重なあつかいを要した。展示画像を見ると、すでに欠損している。また炭化による収縮率を考えると原木は30x30x150cm,80x50x90cmを上まわる大木を調達する大仕事だったことが推察される。

【図1】宮脇愛子 〈Work〉光の積層真鍮パイプ、6.5 x 6.5 x 8cm(1960年代後期)

2. ジョン・マクラッケン 1970年代傍系作品の魅力 訪問者

マクラッケンは成田のように展示毎に急変する素材の変容はなく、「とてもゆっくりした歩みの人」(※リディア竹下、LAアートコア、談)である。しかし傍系作品は広域にわたり、SF界から仏教、地上界へと大きく揺れた時期があることに気づかされた。

〈Untitled#5バークレー・シリーズ〉【図2】(1970)においては〈ラベンダー・ボックス〉(1969)【図6】に見られるSF志向の高度研磨表面から、土着的大工ワークに転じ、節目ある板を貼り継ぎスティン染め「プランク」が制作されている。

通常「プランク」は合板を芯にファイバーグラスを巻き、ポリエステル樹脂を塗って研磨する光の鏡面フィニッシュとなるから、これに比べると、マクラッケンとしてはかなり異端なバークレー・シリーズであり、ここでは土着的精神がみえる。

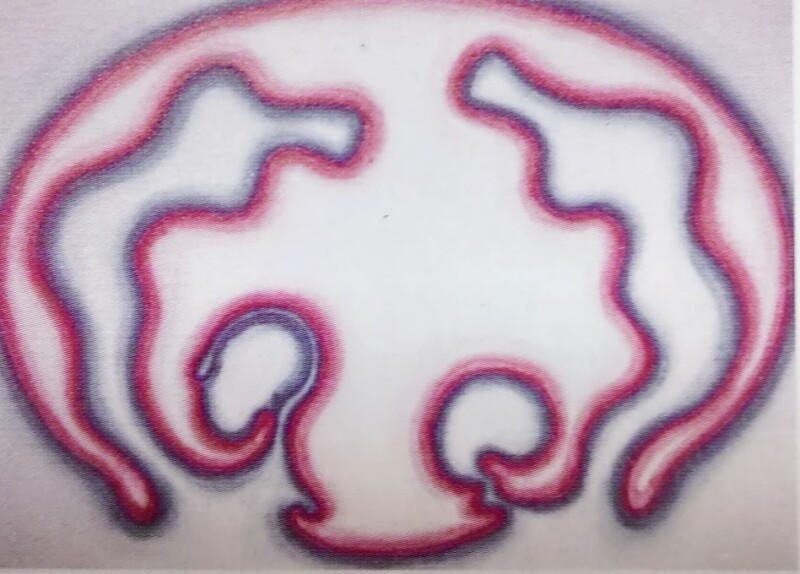

また正方形フォーマット同心円に4の倍数で描かれる仏教「曼荼羅」に想をえた花弁のような図がある。〈Untitled〉(1972)【図3】このほかにも数多く描いていたのだ。

これはアメリカのベトナム戦争(1955-1975)当時の反戦運動、フラワーチルドレン、カウンターカルチャームーヴメントやカリフォルニアにおける広範な東洋哲学の影と無関係ではないだろう。つねにリアルを希求したマクラッケン思想の側面がうかがえる。

マクラッケンはフィニッシュ・フェティッシュと色の現われ(濃い有色樹脂から鏡面金属まで)を以下のように語っている。

ジョン・マクラッケン(談)

「私は、物理的で現実的なものに、ある種の第一義的な堅実性を持たせようとしています。でも同時に、超越的っていう言葉はちょっと正確ではないのですが、不可解な現実、あるいは幻想的な現実みたいなものも好きです。つまり、強く顕れて、同時に消えていくような物体が好きなのです。だからある物体を見ているという2重の感覚があるのです。現実感のある立体的な形を見ているのと同時に、別の瞬間幻覚や幻想を見ているような感覚も。

でも、幻想的な作品もあまり好きじゃないのです。でも、私はものがリアルでいるのが好きなのです。ドン・ジャッドが好きなのは、彼の独特なオブジェ性みたいなもの、つまり彼が、物自体がリアルなものを創っているという事実が理由なのです。私の作品の第一の目的は物がリアルなものを作ることなのです。

それは同時に、いわゆる非現実的というか、ある意味では、私の作品には死後の世界といった奇妙な考察と関係があるのですが、あなたが話していることを考えるのはちょっとおかしなことなのです。私たち人間はある意味では幻想で、いわばあらゆる種類の空間や可能性、人生の次元を持っているのです。私たちが世界や現実に現れる表の裏には、そういうものがあるのです。

だから私は本質的に別の世界から来たかのようなことをする彫刻作品が好きで、それを忘れていないのかもしれません。磨かれた表面や、いわゆる官能性とか、反射によって起こるもの、非参照性といったものは、初期のニューマンやクレメント・グリンバーグ、ポロック、ロスコといった人たちが生み出したものです。

つまり、彼らは作品があれやこれやとすぐに結び付けられることを避けたかったのです。そうすると作品が何かの描写になってしまい、彼らは独自の存在を作ろうとしていたので、作品があれやこれやについてであるかもしれないということを、ある種否定しようとしていたのです。

結局のところ、作品はそれ自体で存在し、主にそれ自体で同時に、あるいはその後に、あらゆるものを参照したり、あらゆるものを作ったりできると私は考えています。

つまり、作品がどれほど孤高なものであっても、人間の心はそれを何かに関連付けることができ、何か、あるいはあらゆるもの、おそらく、あらゆることについて広く語ることになるでしょう。だから、私は作品が、それ自体が独立して独立していると同時に、あらゆるもの、あらゆるものと繋がっているという、幅広い特徴をもつという考えが好きです。

作品というものは、つまり、いわゆる彼ら自身であるだけでなく、そして彼ら自身であるほど非参照的であるだけでなく、彼らは、彼らをまるで意識のような、あるいは別の世界からの訪問者としての個人として考えています。少しロマンチックに聞こえるかもしれませんが、いずれにせよ、彼ら自身の存在と個性を持つ個人です。私がある種の、あるいはよく装置として使うアイデアの一つは、ええと、銀河のどこか、あるいは私たちの別の現実か何かの異星文化によって作られたかのように見える、あるいは見える作品を作ろうとすることです。そしてUFOか何かによってここに運ばれ、そして別の次元から何かを残したように見えます。それらは私にとっては、高度に精巧作られた、あるいは以上に見える精密なものに見えます。

実際、異常というのがキーワードかもしれません。なぜなら、作品はそれ自体を区別する必要があると思うからです。それが、作品が現実である一つの方法であり、他のすべてから自分自身を区別する必要があるのです。だから、何かが他の物に似すぎている、つまりよく「どうやって作ったの?」「あれは何?」と聞かれるのである程度はそういう側面があってもいいと思っています。

というのも、それは、その人が、あるいは見る人が、似たようなものをまだ考えていない、つまり、他のアイデアや物やオブジェクトのベールを通して見ている、ということを意味するからです。つまり、もし私がボートに似たものを作ったら、ボートを思い浮かべるでしょうし、ブーツに似すぎたら、ブーツを思い浮かべるでしょう。あるいは、誰かの作品や芸術作品に似すぎている、あるいは、そういうものが作品を見る前に目立つ傾向がある、そういうものなので、色や仕上げなどは、本当に差別化を図ろうとする試みの一部なのです。」

(John McCracken Segment-Aspects of Minimalism ART/New York No.45)

※太文字は筆者による

【図2】ジョン・マクラッケン 土着素材で組み上げたプランク “Untitled #5” Berkeley Series, (1970)

【図3】ジョン・マクラッケン 曼荼羅的な絵画〈Untitled〉76 x 72 cm (1972)

【図4】成田克彦 土着製法による炭のキューブ〈 SUMI 〉(1968)

【図5】杣木浩一 積層合板曲げスティン染め〈Untitled〉20 x 200 cm(1981)

杣木に非塗装作品はほとんどないが、唯一ギャラリーバレルゴン個展(1981)における波打つ積層合板作品があろうか。【図5】塗料による丸塗りを避けたのは積層側面を晒したかったからである。敢えて木の素材そのものを提示し、白いスティン染めを施した。意識していたわけではないが、現場でマクラッケンの〈プランク〉設置形式とおなじく壁よって支えた。

通常の表面塗装において、銅粉、鉄粉、アルミ粉、亜鉛粉、鉛粉、色粉、ウレタン、カシューなど、さまざまな顔料を試みたが、「積層」と「研ぎ」が生成するイリュージョンを追っていた。

【図6】 ジョン・マクラッケン〈Lavender Box〉(1969 )polyester resin on fiberglass and plywood , 25 x 26.7 x 20cm.

(つづく)

(そまき こういち)

■杣木浩一(そまき こういち)

1952年新潟県に生まれる。1979年東京造形大学絵画専攻卒業。1981年に東京造形大学聴講生として成田克彦に学び、1981~2014年に宮脇愛子アトリエ。2002~2005年東京造形大学非常勤講師。

1979年真和画廊(東京)での初個展から、1993年ギャラリーaM(東京)、2000年川崎IBM市民文化ギャラリー(神奈川)、2015年ベイスギャラリー(東京)など、現在までに20以上の個展を開催。

主なグループ展に2001年より現在まで定期開催中の「ABST」展、1980年「第13回日本国際美術展」(東京)、1985年「第3回釜山ビエンナーレ」(韓国)、1991年川崎市市民ミュージアム「色相の詩学」展(神奈川)、2003年カスヤの森現代美術館「宮脇愛子と若手アーチストたち」展(神奈川)、2018年池田記念美術館「八色の森の美術」展(新潟)、2024年「杣木浩一×宮脇愛子展」(ときの忘れもの)など。

制作依頼、収蔵は1984年 グラスアート赤坂、1986年 韓国々立現代美術館、2002 年グランボア千葉ウィングアリーナ、2013年B-tech Japan Bosendorfer他多数。

*次回は11月8日に掲載予定です。

●本日のお勧め作品は宮脇愛子です。

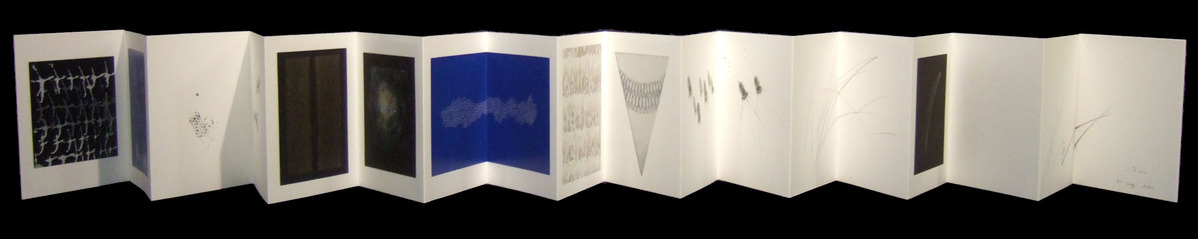

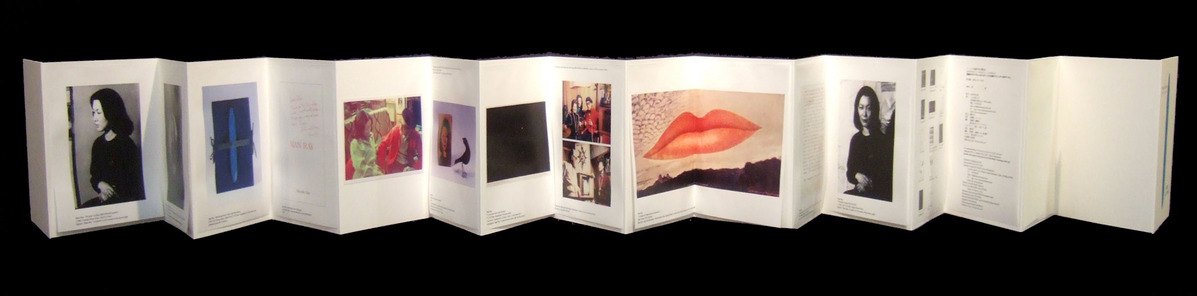

宮脇愛子のオリジナル・ドローイングとシルクスクリーン入り小冊子、

『Hommage a Man Ray マン・レイへのオマージュ』(DVD付き)

『Hommage a Man Ray マン・レイへのオマージュ』

『Hommage a Man Ray マン・レイへのオマージュ』

発行日:2010年9月28日

発行:ときの忘れもの

限定25部(番号・サイン入り)

著者:宮脇愛子、マン・レイ

写真:宮脇愛子、磯崎新

シルクスクリーン刷り:石田了一

デザイン:北澤敏彦

折本形式(蛇腹)、皮ケース入り、表裏各15ページ

サイズ:18.0×14.5cm

・ 宮脇愛子オリジナルドローイング、自筆サイン入り

・ 宮脇愛子が1959年より2010年まで制作したドローイングより、シルクスクリーン13点を挿入

・ 磯崎新撮影「アトリエのマン・レイと宮脇愛子」カラー写真1点貼り込み

・ 宮脇愛子に贈られたマン・レイ作品の画像貼り込み(印刷)

・ マン・レイとの交流と、『うつろひ』への宮脇愛子インタビューDVD(約10分)付き

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

※お問合せには、必ず「件名」「お名前」「連絡先(住所)」を明記してください。

◆「銀塩写真の魅力Ⅸ」

会期:2025年10月8日~10月18日 ※日・月・祝日休廊

主催:ときの忘れもの

出品作家:福田勝治(1899-1991)、ウィン・バロック(1902-1975)、ロベール・ドアノー(1912-1994)、植田正治(1913-2000)、ボブ・ウィロビー(1927-2009)、奈良原一高(1931-2020)、細江英公(1933-2024)、平嶋彰彦(b. 1946)、百瀬恒彦(b. 1947)、大竹昭子(b. 1950)

*出品作品の展示風景及び概要はHPまたは10月4日ブログをご覧ください。

●ときの忘れものの建築空間(阿部勤 設計)についてはWEBマガジン<コラージ2017年12月号18~24頁>に特集されています。

〒113-0021 東京都文京区本駒込5丁目4の1 LAS CASAS ときの忘れもの

TEL: 03-6902-9530、FAX: 03-6902-9531

E-mail:info@tokinowasuremono.com

営業時間=火曜~土曜の平日11時~19時。日・月・祝日は休廊。

JR及び南北線の駒込駅南口から約8分です。

杣木浩一作品

杣木浩一作品

コメント