「オノサト・トシノブの絵画」

大谷省吾(東京国立近代美術館美術課長)

オノサト・トシノブの作品を見た方は、いかにも日本的な抽象絵画という印象をもたれるかもしれない。たとえば《朱の丸》(1959年、cat.no.6)の、まさに題名となっている画面中央の赤い円形に、日本の国旗を連想する方もいるだろう。しかしオノサトの円は、本人いわく、特定の何かを描写したり象徴したりするものではない。あるいは円と矩形によって分割された画面は、仏教の曼荼羅を連想させるだろうか。しかしオノサトの絵画は、これもまた本人いわく、宗教的な絶対性とも無縁である。このように、彼の作品について説明しようとすると、誰もがすぐ思いつきそうな通俗的な解釈をひとつひとつ丁寧にはぎ取っていく作業が必要となる。では、そうした通俗的な解釈をはぎ取ったあとに、彼の本質をどのように捉えることができるだろうか。この小文では、展示作品に即しながら、また作家自身の言葉を参照しながら、さらに同時代のアートシーンとも比較しつつ、その個性と普遍性について考えてみたい。

オノサト・トシノブは1912年に長野県飯田(東京と京都を直線で結んだとき、ちょうど中間地点に位置する)に生まれ、少年時代に、東京から北西100km弱にある群馬県桐生に移り住んだ。工学系の大学に学ぶために1931年に上京したが、まもなく退学して画家を志し、津田青楓に学んだ。当時の日本は、帝展とよばれるナショナル・サロンと、その保守性に反発した革新的な画家たちが結成したいくつもの団体が主催する公募展覧会が競合していたが、オノサトの師である津田は、後者すなわち革新的な立場の諸団体の中でも最も歴史が古く規模も大きい「二科会」の会員であった。しかし共産主義思想に親近感をもっていた津田は1933年に検挙され、津田の画塾は閉鎖されてしまう。また1935年には帝展の制度改革により画壇は大きく混乱した。こうした状況の中、オノサトは既存の美術団体に応募するという発表のしかたに疑問を覚え、1935年に友人たちと「黒色洋画展」という小さなグループを結成し、画廊を借りて定期的に作品を発表するようになる。当時の彼のスタイルは、風景や人物を単純化し、平面的に表そうとするものだった。この時期の日本では、新しい絵画表現をめざす小グループが他にも数多く結成されたが、その傾向はシュルレアリスムの影響を受けたものと、幾何学的抽象の影響を受けたものに大別することができた。このうち抽象的な傾向の画家たちはグループを再編して1937年に自由美術家協会を結成し、オノサトもこれに参加することになる。

1931年にパリで結成された「アプストラクシオン=クレアシオン」の運動は1930年代半ば頃から少しずつ日本にも紹介されており、また1936年にニューヨーク近代美術館で開催された「キュビスムと抽象美術」展の情報もすぐさま日本に伝えられた。自由美術家協会のリーダーだった長谷川三郎は、こうした海外の情報をもとに、ヨーロッパの幾何学的抽象の理論と、日本の伝統的な造形とを結び付けながら論じていく。長谷川と親しかったオノサトも、自らの作品の抽象化を進め、1940年頃にはすでに円と矩形を構成した作品を描いている。しかし戦争が彼の画業を中断させた。1942年に兵役につき中国大陸に渡った彼は、敗戦後シベリアに抑留され、1948年にようやく帰国することができた。

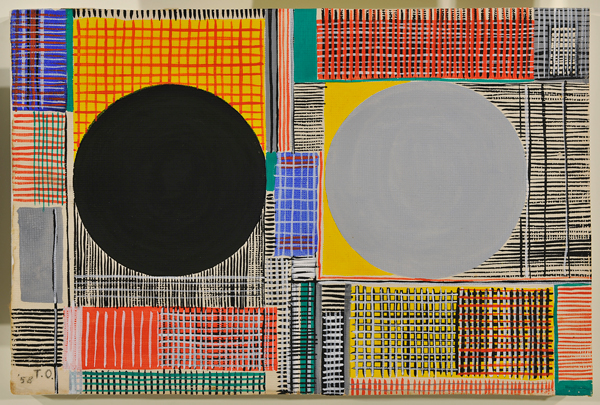

帰国後の彼は、郷里の桐生で教職と養鶏業に携わりながら絵画制作を再開し、具象的なスタイルからやり直しながら、あらためて造形要素を純粋化させる作業に取り組んでいく。《コンポジション》(cat.no.1)や《集合》(cat.no.2)はこの模索期の作例で、多様な色と形がひしめきあう様子は、どこか集落を俯瞰して捉えた航空写真を連想させる。同時代の日本の前衛画家たちにとって、1945年の敗戦からおよそ10年間は、戦前からのシュルレアリスムと抽象美術をもういちど学び直しながら、それらをどう展開させるかという模索の時期であったということができ、オノサトも同じような模索の中にあったといえよう。しかし1950年代後半から、オノサトは独自の道を見出して決然と進み始めることになる。日本のアートシーン全体を眺めると、1956年11月に東京で開催された「世界・今日の美術展」を契機にアンフォルメル絵画が多くの前衛画家たちの心を捉え、これ以降、絵具の物質性と画家の激しい身振りを強調したスタイルが流行することになるのだが、オノサトはその趨勢を意に介さず、円と直線のみで画面を構成していく方法論を研ぎ澄ませていくのである。

《集合》(cat.no.2)

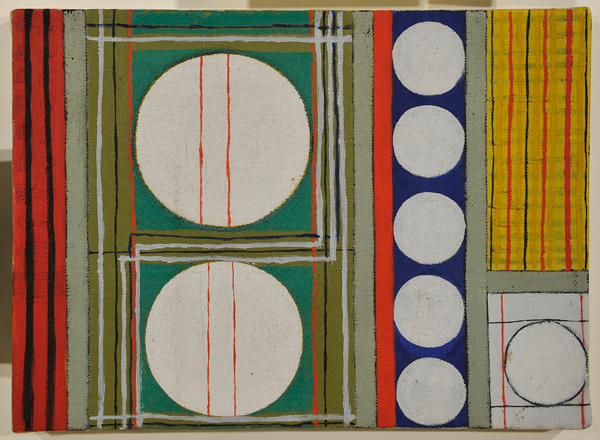

1950年代後半におけるオノサトのスタイルは、「ベタ丸」すなわちフラットに塗られた円形を特徴とする。本展には、サイズこそ大きくないものの、その展開の歩みをよく示す作品がいくつか展示されている。このスタイルに着手したばかりの時期にあたる《白い大小の円》(1955年、cat.no.3)では、やや大きめの円が縦に二つ並び、その脇には小ぶりの円が5つ、やはり縦に並んでいる。さらに右下には矩形で囲まれた円もあり、これらの円の余白を直線が埋めていくことになるが、直線はほぼ縦方向で占められているため、垂直性を強く感じさせる作品である。ここで、画面を構成する要素はすでに円と直線に限られているが、円の大きさや配置はさまざまであり、この時点ではまだ画面をいかに構成するかという模索が感じられる。ところが1958年の2点の水彩《黒とグレー》(cat.no.4)、《二つの丸》(cat.no.5)では、円の大きさは等しくなり、その余白を縦横の直線が埋め、基本的な構図は上下左右とも対称となる。翌1959年の《朱の丸》(cat.no.6)はこのスタイルを突き詰めたものということができるだろう。

《白い大小の円》(1955年、cat.no.3)

《黒とグレー》(cat.no.4)

《二つの丸》(cat.no.5)

これらの「ベタ丸」の作品は、一見すると円形が「図」で直線の連なりが「地」に見えるかもしれない。それゆえ冒頭でも述べたとおり、《朱の丸》に日本の国旗を連想する人がいるかもしれないし、あるいは《白い大小の円》は、この時期に養鶏を営んでいた彼が卵からヒントを得たのではないかと解釈してみたくなる人もいるかもしれない。しかしどうだろう、円形と直線の連なりは単純な図と地の関係にあるだろうか。たしかに円形はそのベタ塗り(フラットネス)により存在を主張している。しかし一方で、直線の連なりもその密度によって、やはり存在を主張する。両者の力関係は拮抗しているといえるだろう。オノサト自身、この時期の自らの作品について次のように記している。「同じ大きさの丸を、たて、よこにならべる。画面一ぱいに。そこには一つもぬけたところがなく、全部の場所がそれによって満たされること。余白と主題が同じであり、それぞれが同時にどちらでもあること」。さらに「色と形が、ますます何かを表そうとすることから離れる。表現という意味からさえ遠ざかり、ただ『在る』」のだという(註1)。彼にとって、図と地の区別がないこと、そして丸い形が何かを象徴するものではないことが、ここからも明かであろう。

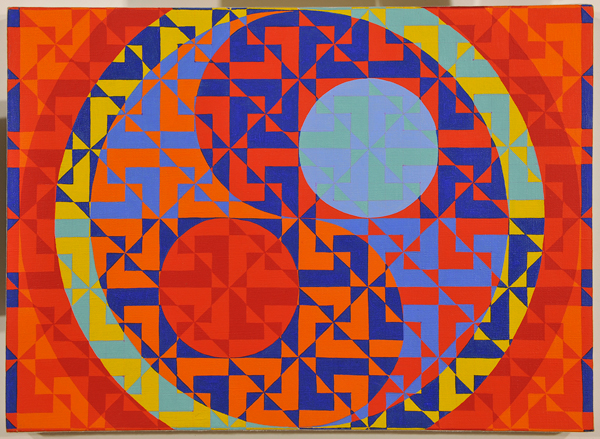

1960年代に入ると、円と直線との関係に変化が訪れる。円形がフラットに塗られるのではなく、円形の内側も縦横の直線で埋め尽くされ、結果として画面全体がいくつもの矩形で構成されながら、そこに大きな円が浮かび上がるような構造へと至るのである。このスタイルの作品によってオノサトはその評価を不動のものとし、1963年には第7回日本国際美術展で国内部門最優秀賞を受賞、さらに1964年と66年のヴェネチア・ビエンナーレに連続して日本代表となり、1964年のグッゲンハイム国際美術展や1965年の「日本の新しい絵画と彫刻」(ニューヨーク近代美術館)など海外での発表も続いた。

本展では1960年代の作例は少なめだが、1969年の《69-E》(cat.no.7)にはこの時期の彼の特徴がよく示されている。画面は細かい矩形といくつかの同心円によって構成され、個々の矩形は円弧によって分割され塗り分けられている。濃紺と黄色、水色と朱色といった極端な色彩が対比的に隣り合うため、見る者はハレーションのような視覚的刺激を受けるかもしれない。実際のところ、1965年にニューヨーク近代美術館で開催された「The Responsive Eye」展で、錯視的な抽象絵画の動向としてヴィクトル・ヴァザルリらのオプ・アート(オプティカル・アート)が紹介されると、オノサトの作品をこの傾向と関連づけながら評する者も現れた。たとえば次のような評である。 「一口に言って、オノサトの仕事は「オプ・アート」とみなされよう。しかし、ニューヨーク流儀の「オプ・アート」が日本でもかなり見られるなかで、オノサトの「オプ・アート」は、この言葉がまだ使われなかったころから存在し、まったく日本的風土のなかで徐々に変化をみせながら、明快さを加えていった。その論理的なあざやかな展開こそ、この作家の特筆すべき点といえよう」(註2)。 この評の後半にあるように、オノサトの絵画は、スタイル的には似て見える欧米のオプ・アートとは無縁のところで独自に展開したものである。

ところで《69-E》の特徴として、もうひとつ指摘できるのは、画面中央の円の内部に、4つの半円が内包されており、この形が「巴」の文様を想起させる点である。他にも《TOMOE AND TWO》(1973年、cat.no.8)のように、1970年代以降のオノサトの作品には、この「巴」の形がしばしば認められる。この形は、東洋の陰陽思想における太極図(天と地の気が入り混じり万物が生成するさまを示す)とも共通する。しかしだからといってオノサトの作品に、そうした東洋思想の反映を見るのも性急である。この形もまた彼にとっては、円と矩形の関係を追求していくなかで自然に選び取られたものであったはずである。

《TOMOE AND TWO》(1973年、cat.no.8)

ここであらためて冒頭に提起した問題に立ち返ろう。オノサトの円と直線による絵画は、太陽や卵といった具体的な何かを再現描写したものではなく、何かの象徴でもなく、曼荼羅のような宗教性とも関係がなく、そしてオプ・アートのような動向とも関係がない。そのような見た目の類推物をすべてはぎ取った後に残るものは、ただ円と直線による絵画という事実のみである。「構図も、主題もなくなって、では、なにが残るのか。そこには、かきあらわされた実在はなく、画面自体が実在となるのである」(註3)とオノサトはいう。つまり、オノサトの絵が曼荼羅に見えるとしたら、それはオノサトが曼荼羅のイメージを描こうとしたからではなくて、オノサトの絵そのものが、すでにひとつの小宇宙のようなものであるがゆえに、曼荼羅のように見えるのだと考えるべきである。いわゆる西洋近代の自己表現という次元をこえて、ただ色と形のシステムに身をゆだねた先にたどり着いた絵画。だからこそオノサトの絵画は、洋の東西や時代をこえたひとつの普遍性を獲得しているといえるだろう。

註1 オノサト・トシノブ「『丸』と『卵』―円を描く養鶏家―」『芸術新潮』9巻7号、1958年7月、pp.225-226

註2 無署名「円形配列に迫力 オノサト」『朝日新聞』1969年6月21日夕刊7面

註3 オノサト・トシノブ「円」『朝日ジャーナル』188号、1962年10月14日、頁付無