「1955年のオノサト・トシノブ 《十二の丸》ができるまで」

大谷省吾(東京国立近代美術館美術課長)

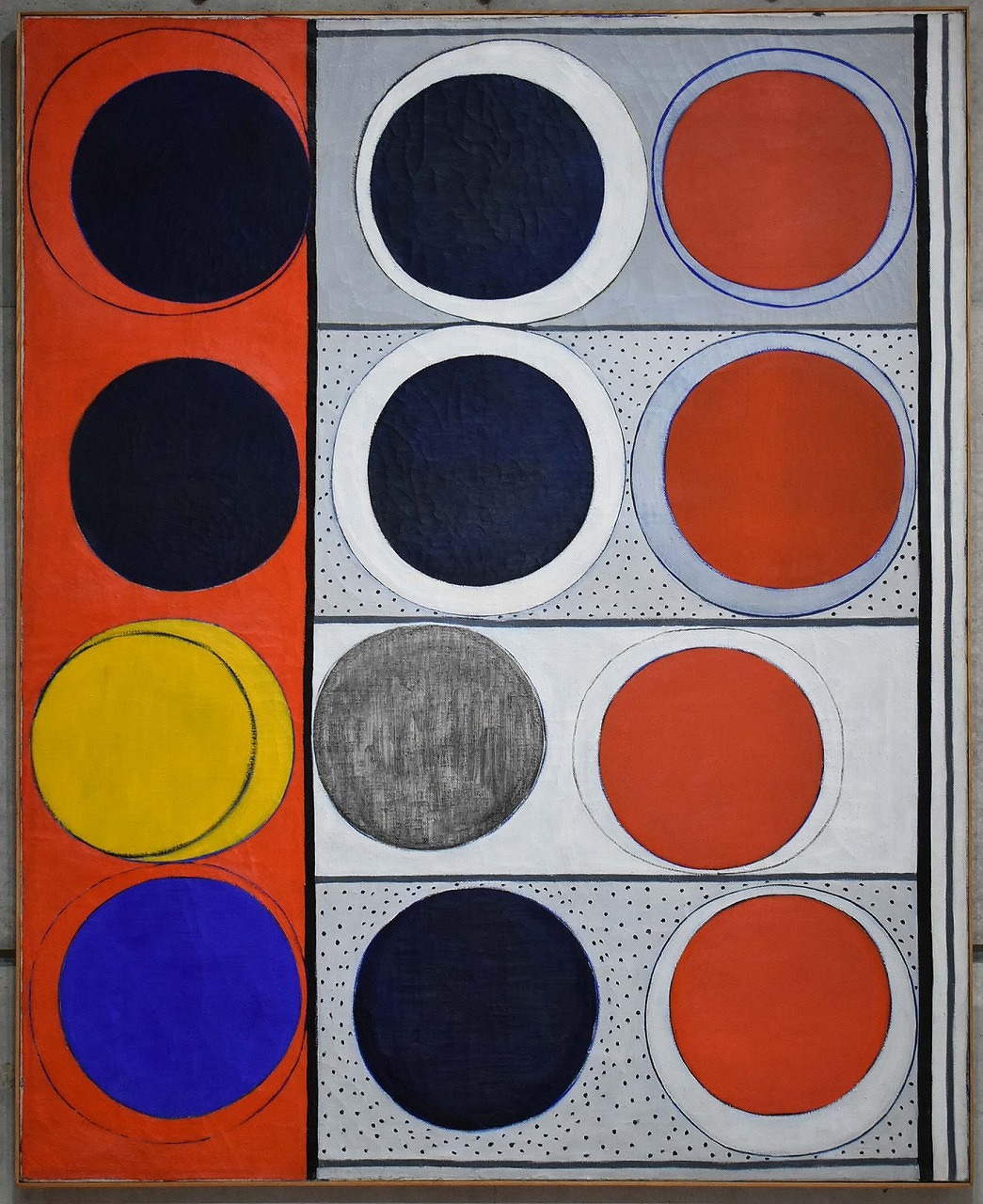

《12の丸》

1955年

キャンバスに油彩

162.0×130.3 cm(F100号)

裏にサイン、タイトル、年紀あり

展覧会歴:1955年第19回自由美術家協会展

所収:「作家の記録 私の「円」―具体から抽象への往復運動―」『美術ジャーナル18号』p.151961年3月発行

《十二の丸》は、1955年の第19回自由美術家協会展(10月9日―26日、東京都美術館)で発表された、オノサトの画業のターニング・ポイントに位置づけられる作品である。円のみによって画面を成立させようとする作品は、おおよそここから始まるといってよい。

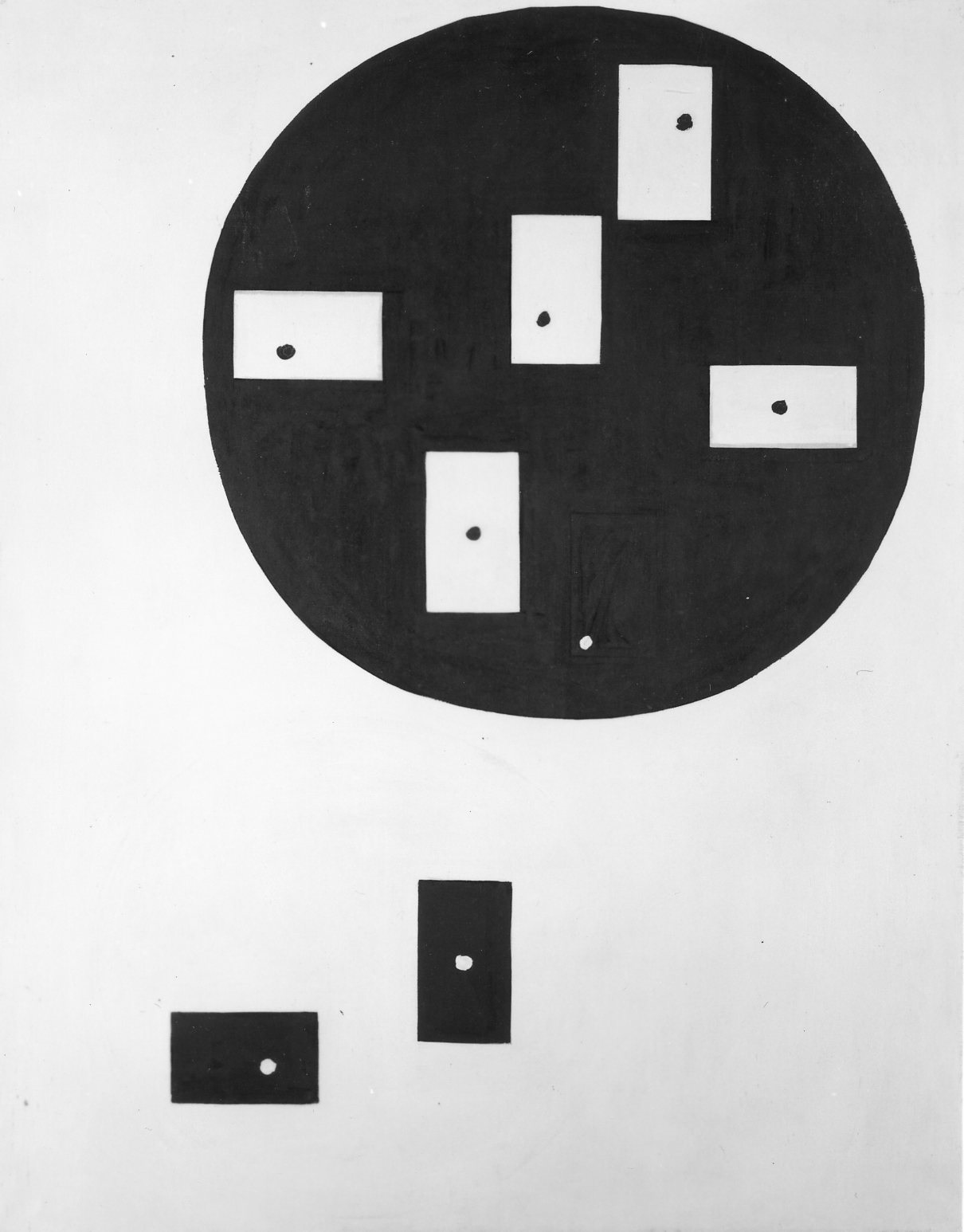

もちろん、これ以前に彼が円を描いていないわけではない。円のイメージは彼の戦前の作品、例えば《切断された円》(1937年)、《朱と黄の丸》(1939-40年、東京国立近代美術館)、《一ツの朱の丸》(1939-40年)、《黒白の丸》(1940年、東京国立近代美術館、図1)などにもすでに認めることができる。しかしオノサトの画業は戦争によって中断を余儀なくされた。そして抑留ののち、1948年にようやく帰郷を果たすと、彼はいったん具象へと戻り、そこから改めて抽象化の探求を再開することになる。その後の数年は、オノサトにとって模索の時期である。抽象化の過程で、画面構成の要素のひとつとして円形は再び姿を見せはじめ、1955年春の美松画廊での個展(5月9日―14日)でも円の要素は存在感を増していたようだが、この《十二の丸》において、とうとう円のみが、画面を成立させる要素となるのである。この変化は劇的である。個展とほぼ同時期、オノサトは国立近代美術館で開催の「日米抽象美術展」(1955年4月29日―6月12日)にも出品しているのだが、その出品作《風体》(1954年、図2)《かぶとむし》(1955年、図3)には、円の要素はほとんど見られない。円のみによる画面構成というアイデアは、どこからやってきたのだろうか。

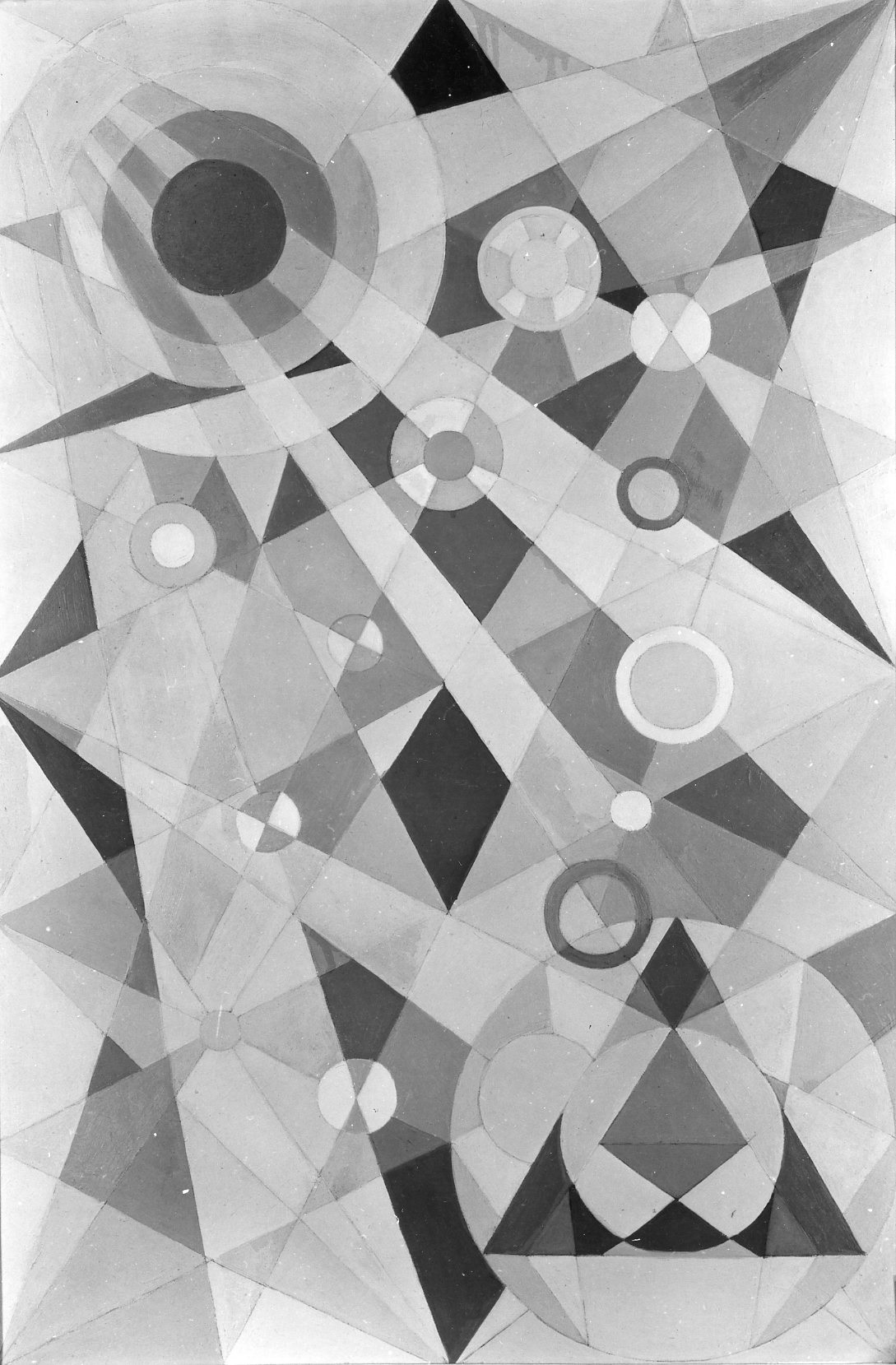

「日米抽象美術展」に出品された他の画家たちの作品にも、オノサトへの影響を思わせるような作例は見あたらない。この展覧会は、アメリカン・アブストラクト・アーティスツという1936年創立のアメリカの抽象画家たちの団体の作品と、日本の抽象画家たちの作品から構成されたもので、両者の仲立ちには長谷川三郎が大きな役割を果たした。アメリカ側の作品は幾何学的なものを中心に抽象表現主義的なものまで幅広い傾向が混在しており、日本側の作品も構成的なもの(村井正誠、山口長男ら)に加えて、墨象(上田桑鳩、森田子龍ら)も加わり独自性を見せていた。当時ジャパン・タイムズで美術批評を執筆していたエリーゼ・グリィリは国立近代美術館ニュース『現代の眼』で、こうした日本の作品における墨象の傾向を称賛しつつ、欧米の幾何学的抽象のスタイルに追随することを戒めている。彼女はとくにカルミオン・フォン・ウィガンド《創造の放射線》(図4)という作品をとりあげ、「この幾何学的抽象様式は欧米で探求されつくしたので、日本人の性分に合わないこの貧しい鉱脈を日本作家がこれ以上開拓する必要はないと思う」(註1)という辛辣な意見を述べている。欧米の模倣をするのではなく日本人としての特性を伸ばすべきとする彼女の意見も一応肯けるものとしても、結果的にその後のオノサトが、幾何学的抽象を極限まで追求することで、洋の東西を超えた普遍的造形へと至ったことを思えば、西洋的な表現、東洋的な表現をステレオタイプに論じることもまた慎まねばならないだろう。いずれにせよ、このウィガンドの《創造の放射線》は、出品作の中では比較的オノサトのその後の探求に近い傾向を示すもので、幾何学的な直線といくつかの円とによって構成されている。とはいえこの作品にオノサトが直接、触発されたと考えるのも早計である。ウィガンドの作品では、画面の斜め方向に交錯する多数の直線と、その交点にちりばめられた円形の連続とによってリズミカルに画面を構成しようとする意志が強くはたらいており、円が垂直・水平にひたすら繰り返されるオノサトの《十二の丸》との間の懸隔は大きい。やはり、オノサトは外からの影響からではなく、なんらかの内的な探求の結果として《十二の丸》へと至ったものと考えるべきである。

オノサト自身は、この《十二の丸》について、制作から6年後の1961年に振り返り、次のように述べている。

「円」のもっとも初期の作品である。

円が私の頭に場所をしめたのは、一瞬のことであった。

私はよけいなものをとりのぞいた、はっきりしたものを求めていた。

しかし、しばらくの間はなにも考えに浮んではこなかった。

同じ大きさの円をただならべるという考えが生れたとき、

驚ろきをもって私の心を一ぱいに占めた。

それは完全に私のものであった(註2)。

この言葉と近い、詩のような一節がオノサト・トモコによる『オノサト・トシノブ伝』にも紹介されている。それは次のようなものだ。

家に帰る 汽車の車窓で

同じ大きさの丸を それも等列に

ならべるとゆう 考えが浮んだとき

私の考えは 一瞬にしてきまって

しまったのだ それほど それ

は 私のもので あった

トシノブ 一九六一年記(註3)

この言葉に従うならば、円のみによる画面構成は、天啓のように画家の内側に突如として閃いたものであったらしい。引用の後者の文章のほうでは「家に帰る汽車の車窓で」とあり、車窓から何かを眺めていて閃いたのかもしれないが、しかしその閃きは、それまでの数年にわたる抽象的構成の探求の蓄積があってはじめて生じたものであったはずである(註4)。

とはいえ、この《十二の丸》が、その後のいわゆる「ベタ丸」の連作と、ある部分では性格をやや異にしているのもまた事実である。まず、円の配置は横に3つ、縦に4つと、おおよそ規則的ではあるが、厳密ではない。少しずつずれており、とくに上から3段目では、3つの円はそれぞれ、やや左に寄っている。また、12個の円のうち9つはいわゆる「ベタ丸」ではなく、二重の円となっており、しかもその多くでは、二重の円の中心が少しずつずれている。そのため、結果として個々の円は目玉のように見え、しかもあちこち、別のところに視線を向けているように見えるのである。画面の四隅の円は、それぞれ画面の中央の方に視線を向けており、一方で右列の上から2段目と左列の下から2段目では画面の外側を向いている。これらの効果によって、この作品は求心性と遠心性とが絶妙なバランスで拮抗し、振動しているかのように見えるのである。そして配色。この後にオノサトのシンボルカラーとなっていく赤に着目したい。画面の左では赤が「地」の色として用いられ、逆に画面右では「図」の色となって、役割を替えながらバランスを保っている。

以上のように、《十二の丸》には画面構成上の綿密な工夫がなされている。しかしこれは逆にいうと、その後のオノサトの絵画、つまり円と直線の厳格にシステマティックな分割のみによって、まるで宇宙の法則そのものを見ているかのような気分にさせられる絵画とは異なり、作者の画面づくりの意図を感じさせるという意味では、まだ過渡期的な位置にあるともいえるのだ。この後、オノサトはますます「よけいなものをとりのぞいた、はっきりしたもの」へと向かっていく。この《十二の丸》は、その長い旅路の、ちょうど一里塚にあたる作品といえるだろう。

註1 エリーゼ・グリィリ「日米抽象美術の比較」『現代の眼』7号、1955年6月、p.4

註2 オノサト・トシノブ「私の「円」―具象から抽象への往復運動―」『美術ジャーナル』18号、1961年3月、p.16

註3 オノサト・トモコ『オノサト・トシノブ伝』アート・スペース、1991年12月、p.192

註4 オノサトは1958年の時点で、自身の作品における「円」の出現の過程について以下のように記している。「「丸」が、はっきりとした映像となって姿を現すようになったのは、ここ二三年のことであるが、丸に対する興味が、ただ急に出てきたわけではなく、ずいぶん前、十五年ぐらいはくすぶりつづけたと思われる。(中略)ここ四五年、いくらか気持の落着きと、画面上の問題が整理されて来て、この丸が意識の上に姿を現す準備が、徐々に出来てきた。そして非常に突然のように、はっきりした影像となって現れた」(オノサト・トシノブ「「丸」と「卵」―円を描く養鶏家―」『芸術新潮』9巻7号、1958年7月、p.225)