生きているTATEMONO 松本竣介を読む4

背後の世界

8月3日午後4時過ぎ仙台着。地下鉄ふたつめの駅から歩いてすぐのホテルに入る。せんだいメディアテークに近くて安いところという私の身勝手な注文を受けて、ときの忘れものの李秀香さんが探してくれたのは、部屋に電話なし、寝巻と枕はフロントで受けとる、チェックアウトの手続きも不要という理想のホテルである。荷物を置いてすぐメディアテークまで欅の緑が深い定禅寺通りを歩いた。伊東豊雄の設計によるこの画期的な建築は、工事中にも竣工時にも訪ねているが震災で一部被害を受けた、その後の館内に入ったのは初めてである。変わらぬ姿をひとめ確めたかった。

これが主目的ではない。翌4日から「松本竣介生誕100年展」が第3会場のここ宮城県美術館でスタートし、この日に松本莞さんと作家の佐伯一麦さんの公開対談も行われる。これを聴講するのと、今回はとくに≪画家の像≫(1941)、≪立てる像≫(1942)、≪三人≫≪五人≫(ともに1943)をあらためてじっくり見るために来仙したのである。

いきなりそのはなしになるが、「モンタージュ」による「街と人」シリーズ(前回参照)ではすべてが動的である。画家は歩きながら、行き交う人々を見ている。街自体も動いている。その動きを画面に定着しようとしている。しかし突然そのすべてを静止した状態に切り換えてみたら、という考えにとりつかれる。と想像するしかないのだが、これは驚くべき発想である。しかも「古典絵画に対する竣介の解釈」(図録解説より)の表れだというが、この時代にこのような絵画を描こうとした画家がほかにいたのだろうか。

「古典絵画」とは何を指すのか、門外漢にはじつはよく分からない。だが画面の前景となる人物あるいは人物群像は、モンタージュの時代には構成も描写も混然一体となっていたのに比べると自立し、写実性を帯びた立体的な静止像となり、街は歴然と背景になって後退する。15、6世紀のイタリアやオランダの絵画の構成を思い出させる一面があり、それが「古典絵画」なのだろうか。そこでは前景と後景とをいかに自然に連続させるかが重要であり、でなければ手摺や窓枠によってむしろ手前と遠くを際立たせた、といった説明を読んだ記憶があるが、「モナリザ」などになると女性の背景は唐突すぎて一種の観念の、あるいは夢の光景である。景というより国、すなわち別の国みたいになって、これがいちばん深い謎の世界だと感じられるのだが、竣介の背後の世界もそれに似た感触がある。

≪画家の像≫

≪画家の像≫

1941

油彩・板

162.4x112.7cm

宮城県美術館

≪画家の像≫では画面やや右寄りに立つ男の脚元にまで、背景が遠いスケールのままカーペットみたいに伸びてきている。荷車も建物も小さい。建物の入口には鍬を肩にした男がいて、その左手では7、8人が乱闘している。それを横目に天秤棒をかついだ男が通り過ぎる。これが前景に立つ男の膝から上あたりに見える光景だが、その場所は右手に遠くまで(画面上ではほぼ垂直に)伸びる道となり、学校らしき建物の門に突き当たる。前景の男の肩あたりの位置である。

乱闘の場から左方向に抜ける道もあるようだが、前景左寄りに木箱に腰かけている女と少女にさえぎられて見えず、いきなり次の広場、さらに奥の広場に出る。女と少女の頭ごしにそれが見える。塔のついた建物や彫像に囲まれているが、そこに散らばっている男たちもどこか落ち着きがない。奥の広場では8人ほどが隊伍を組みはじめ、それに号令をかけている者がいる。不穏な気配がある。前回に触れた≪街≫(1938)のなかにも騎馬の隊長にひきつれられた、もっと数の多い兵隊たちの列が描かれていたが、それよりずっと不穏だ。建物の姿も構成要素は似ているが≪街≫ではやや童話的に見えていたのが、どこか暗鬱な表情を帯びてきている。全体を包むこの不穏の空気は映画的とも思える。たとえばこの作品の4年後につくられたロッセリーニの「無防備都市」のあるシーンを思い出させるような。

と、細部を拾い出してみたが、あくまで当て推量である。実際に絵の前で拡大鏡を使ったり許される範囲内で画面に近づいて目を凝らしたが確定できない。さらに近づけば図像は絵具のテクスチャと化してしまう。確定できない細部の集積による描写が意図されたにちがいない。それでも前景の人物像の輪郭をきりりと引き緊める黒く細く強い描線の美しさは、印刷されたものからは到底分からないと思った。

≪三人≫

≪三人≫

1943

油彩・画布

162.0x113.0cm

個人蔵

≪五人≫

≪五人≫

1943

油彩・画布

162.0x130.0cm

個人蔵

≪三人≫と≪五人≫は「2枚並べて同時に制作されたという」と図録解説にあり、それ以上に私が知りたかった指摘はないが、この2作品は、あわせて1作品でもあるという気がする。≪三人≫を向かって左に、≪五人≫を右にぴったり並べれば群像の脚元(大人たちの膝下あたり)を横断していく黒い水の流れのような帯線は両者に連続し、≪三人≫の右端と≪五人≫の左端にある赤黒い色彩のマッスも両者を突き合わせると窪地のようなイメージが見えてくる。≪五人≫における立つ男と木箱に腰をかける女のあいだに垣間見えるのも、ひとつは畑のような、もうひとつはただ黒々とした窪地らしきものであり、それは≪三人≫の背後にある丘と対照をなすように思われ、さらにいえば≪三人≫での少年の後ろにある建物が中庭のある西洋的なプランでバットレスを強調した凹形城館ともいえるのに対して、≪五人≫でふたつの窪地のあいだにある建物は、切妻あるいはマンサール屋根のずれながら連続する3棟が一体となった凸形の工場であり、やはり対照を意図しているように思われてしまう。この背後の国には人影はない。建物もこの城館と工場だけがはっきりと描かれており、むしろ地形が強く印象づけられ、約束の地といった趣きを呈している。そして≪三人≫と≪五人≫は双対とはいえない。画布のサイズが縦は同じだが横幅が違う。その点からしても2分割された1作品であると思いたくなる。

≪三人≫では「三世代の人物が描かれ」、≪五人≫では「描かれたのは竣介の家族(ただし構想された)」、そして≪画家の像≫で立っている青年が竣介本人、隣に座るのが禎子夫人と、図録解説にある。定説、いや当然の事実といっていいのだろうが、この群像はさらに多義的な読みとりをうながすところがある。≪三人≫は家族なのか。あるいはひとりの人間の三段階における年齢の姿なのか。≪画家の像≫にも≪五人≫にも「構想された」子どもがいるが、それは画家にとっての家族の理想像なのか、あるいはどのような人(とくに子ども)に対しても家族という気持ちを持ってしまうことの表現なのか。

これらの群像を眺めていると、ある感慨に襲われる。この人たちはほんとうにお互いに知っている同士なのだろうか、と。それはこの作品によってはじめて蘇ってきた私自身の、たしか中学生の頃の記憶そのものだった。両親も兄姉も私も、結局はそれぞれひとりを生きている。そして今の私と50年後の私はひとりなのか、それとも別人なのか、お互いに知り合っていくのか。だれでも子どものときに一度は意識される思いだが、その瞬間、逆に私はこれまでになく家族を痛感した。自分の生と死を知った。

西洋の(とりあえず)古典絵画では、たとえば幼いイエス、あるいは十字架から降ろされたイエスを囲む人々の視線も姿勢も心情もその中心に緊密に集中している。竣介の人物群像はそうした中心性を一見慎重に外されている。あたかも別々に描かれた肖像画のモンタージュであるかのように。だからこそそこに守り守られる人の相互関係、家族という安らかな圏内が、図像から直接にというよりは見る者それぞれの記憶の回路を経てはじめて動かし難く迫ってくる。空間の構成がどこか違うのだ。

今回とりわけ虚をつかれたのは、巡回展の第1会場である岩手県立美術館で≪立てる像≫を見たときである。この作品は前にも見ていてよく知っているつもりだった。ところが岩手ではその左と右に≪画家の像≫と≪五人≫が並べて懸けられている。この3作品をひとめで見渡せる位置に立ったとき、中央の≪立てる像≫の背景が一瞬にして後方に倒れていくさまを目撃した気持ちになったのだった。立てる青年のうしろには≪ごみ捨て場付近≫あるいは≪風景≫として別作品にもなっている背景があると思っていた。しかし高い地平の背景がある左右の2作品とあわせて見ると≪立てる像≫における建物や煙突や木々は、青年が踏みしめている道の説明でしかなく、彼はおどろくほど広く寄る辺のない空のなかにいる。それはまったく新しい絵になっていた。

≪立てる像≫

≪立てる像≫

1942

油彩・画布

162.0x130.0cm

神奈川県立近代美術館

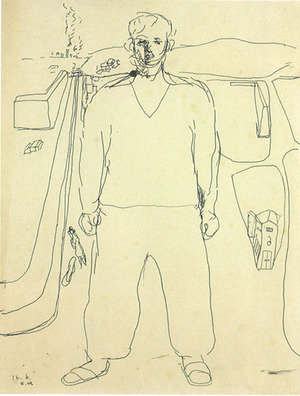

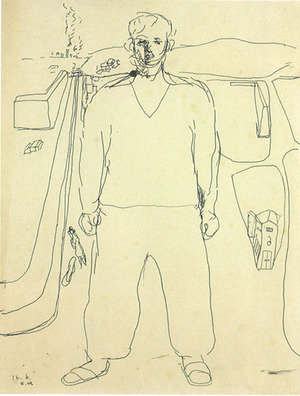

その前年に、インクによる≪立てる像≫のデッサンが描かれている。そこでは背景の地平がこれまでにないほど高くなり、中央に立つ男の左側には手前から奥にまっすぐ道が走り、それに面して近代的な(つまり無装飾の)建物がある。また右側にも4つの街区が輪郭線だけで示されているが、その2街区の端部にはそれぞれ1棟だけ建物が見える。前回では≪序説≫や≪都会≫に建築図面のような描き方による建物があることに触れたが、この≪立てる像≫の下絵に登場する建物もラフ・スケッチではあるが同じ図法(軸測投影=アクソノメトリック)で、背後の世界の深い奥行きを端的に計測しようとしているかに見える。しかも他の群像3作品と比べて、街区と道の区別は明快に、さらにはより俯瞰的になっている。

――その背後の世界が、本作品では突如として消え失せ、荷車を引く男ともうひとりも背を見せて去りつつある。その状況は背景や群衆の排除によってという以上に、何よりも男の眼差が直截に語っている。≪画家の像≫≪五人≫におけるのと同じ人の肖像とは思えないくらいだ。

俯瞰を眼の高さの建物や道に引き下げた画家の思考過程は今は知るべくもないが、インクのデッサンに描かれた一直線の長い道とそれに添う長い建物をそのままに視線を低く移動していったらどうなるか。道の突き当たりは別の小さな建物(あるいは電車かもしれない)で遮断され、それを超えた遠くに煙突らしきものが数本見える。キリコの建物と広場に近づくのかもしれない。すなわち不在(フープをまわす少女の影があったとしても)と、非日常の世界である。

≪立てる像≫

≪立てる像≫

1941

インク・紙

36.9x28.2cm

個人蔵

ここで竣介の思考回路は現実の、いやもっとも現実らしい街へと切り換わり、それはじつに的確な判断だった。ただひとり立てる男の眼差とごみ捨て場の建物や去り行く人影は、これ以上考えられないほど見事にひとつになっているからだ。これが「街と人:モンタージュ」から≪画家の像≫にかけて描かれてきた背景と人物群像の、ひとつの帰結点である。そこを経て≪三人≫と≪五人≫では、街にとってかわる生活と生産の場を、背後の世界に開こうとしたのかもしれない。

巡回展第2会場の神奈川県立近代美術館・葉山では、壁の一面に3作品を並べた岩手とは少し違って、正面の壁に≪立てる像≫、それに直交する左と右の壁に≪画家の像≫と≪五人≫が懸けられていた。見る者は3面に分かれた絵に囲まれるかたちになる。葉山は、展示室1(長方形平面)、2(正方形)、3(幅も奥行きも広く途中に仕切り壁がある長方形)の3展示室がL字形に連結し、それぞれを区切る壁の中央をゲート状に切り開いて動線の中心軸にしているため、各所に双対の展示壁、3面のアルコーブ的展示壁ができ、また動線軸上にアイストップ的な壁やスクリーンを演出することもできる。葉山はこれまで他の企画展でもこの劇的特性をよく活かしてきている。

ただ、この3作品については、ごく素直に並べてみせた岩手の展示がいちばん衝撃的というか発見があった。で、第3会場の宮城はどうかというと、≪三人≫を加えた4作品を壁の一面にずらりと並べている。制作順どおりである。≪立てる像≫の背景消失の印象が岩手であまりにも大きかったせいか、宮城で勢揃いした4作品に対してはむしろ冷静に比較しながら見ようという心得の気持ちが強くなっている。その意味では、岩手、葉山、宮城と巡回してきた「松本竣介展」は、当然ながら展示作品(多少の選択があるものの)も図録も共通しているから、各館の建築空間における展示の工夫、すなわち編集が思いがけなく大きく作品読み取りに影響してくる。これまで巡回展の追っかけなどしたことがなかったのでその違いにおどろいた。

中央の男は足を踏んばるようにして立っている。この姿勢を画題としてどのように発想されたのか、まだよく分からない。ただこの男が画家の自画像であると知ると、時代に対峙する強い意志の表れなどと思うまえに、まず画家のユーモアを感じてしまう。描く者が自ら演ずることを面白がっている節がある。でなければこんな絵は竣介のような人には描けないと思う。よく知られている大胆不敵なメッセージ「生きてゐる畫家」を持ってきてもこのポーズにはいきなりつなげられない。たとえ悲痛なユーモアと形容したとしても。

服装も印象的だ。≪画家の像≫の、柔い詰襟風の左側は立てて右側は折っている。≪五人≫では上のボタンを外したシャツに直接コートを羽織っているようにみえるがコートの裾の線より縦の襞がそのままズボンに連続しているタッチのほうが強い。外出着とも仕事着とも部屋着ともなんともいえないが、ある自由を感じさせる服装である。模型を手にしてその前に立つ男の子が着ているのは当時コンビネーションと呼ばれた、背側にボタンが付いていて親が着脱させる、腹掛のいわば都会版で、私は幼稚園のころ着せられていた。父の実家のある下関の海浜で夏休みを過ごすときは水着のかわりにもされて、地元のふんどし姿や素っ裸の子どもたちのなかでじつに恥ずかしかった。

≪三人≫のなかの男の子も襟まわりやボタンの具合、シャツやズボンをまくりあげた姿がなんとおしゃれなことだろう。正面をしっかり見据えての姿勢は、なかば後ろ向きのコンビネーションの幼児よりあきらかに世代も意識も上だ。年配の男は農民風といえなくもないが、広襟のシャツやステッキはいまの眼から見ても不当に(?)ファッショナブルだ。彼等は裸足である。裸足で大地を踏みしめている、あるいは家族のつながりがあるという意味性をもたせることもできるだろうが、だいたいからして彼等が靴やサンダルを履いていたらごちゃごちゃして絵にならない。これらの作品を図録から簡単に模写(実作品に対したときのディテール・チェックのために)したときによく分かった。わずか数人とはいえ、脚部、胴体、腕、顔が微妙に重なり、隠れたり現れたりする。ピエロ・デッラ・フランチェスカの描く群像のように一分の隙も許されない調整の妙味に、竣介は否応なくひきこまれていったにちがいない。女の子たちがみんな顔を半分だけ覗かせているという記号化は古典絵画への傾斜を感じさせるともいえる。

≪立てる像≫の男は、ステッチの入った黒っぽい上衣にメタルのボタン、そのいちばん上を外して白いシャツを細めに見せている。その下に赤味から青味に移る肌着がわずかにのぞいている。同質の黒いズボンのなかに上衣をおしこんで全体はマッシブなシルエットであるが、細いV字形となっているシャツの襟元の白、胴体と両腕のあいだ、股下にわずかに透けて見える空―これらの点状の白が結ばれていわば内側の輪郭をつくり出し、立像をきりりと引き立てている。もうひとつ、いちばん下のボタンの左下に見えるナイキのロゴマークみたいな小さなL字形の白はズボンの上端、ベルトの位置にある。これは作業着に付いた絵具とでも思うしかないが、内側の輪郭を見せる白い点をさらに加えたとみれば、その意図はあきらかである。

竣介は服装にも気をつかう、おしゃれな人だったといわれる。では当時の新しい都会的なスタイルに敏感だったかといえば違う、むしろ逆で、警戒心が強かったのではないか。服装というのは、それを身につけることで意識する時代の動きや社会的立場をじつに直接的に表してしまう。ある意味では美術やデザインや建築よりはるかに人を語ってしまう。服装に無頓着ならその表れから逃れられるかといえばとんでもない、ますますその人の服装観を色濃く定着させることになる。竣介という人は、服装の、時代や人に馴染みやすい表れの危険に気づいていたのではないか。

4日の佐伯一麦さんとの対談のなかで松本莞さんは、竣介は買ってきた服を自分で手直ししたりして倦まなかったと話されていた。手先が器用だったというより、スタイルの表れを改造によって弱めようとしたのではないか。その片鱗がうかがえる上の自画像群の服装はある詩的雰囲気を帯びている。そして一見同じだが微妙に異なる三様のポーズをとっている。演劇舞台における役者、ファッション・ショーにおける男性モデルみたい、といえなくもない自己演出だが、その図像はいつのまにか、あの悪しき時代に生きた、虚構でもごまかしでもないひとりの画家の姿としてほかのどの画家よりさらに鮮かになってくる。不思議な人だ。図録解説では≪画家の像≫と≪立てる像≫について「時代に向かって立とうとする意志は明確」、≪三人≫と≪五人≫は「戦時下において自分が何者であるかを追求」と、適切に評価しているが、もし松本竣介の絵をまったく知らずにこの評価の言葉からあるべき絵画を私たちが想像するとしたらどんな絵が見えてくるだろう。私なら戦争とそれへの抵抗をベタな図柄、時代が過ぎればすぐ陳腐化し忘れ去られるにちがいない図柄しか思いつかない。戦時を体験した者がもっとも恐れるのはそうした絵を描いてしまうこと、そうした文章を綴ってしまうことである。生誕100年、いやそれより没後60年以上を経てさえ日々新しくなってくる松本竣介の謎はまだ十分には解明されていないが、たとえば彼の描く服装にはふだんの生活を守る意志がある。それはどんな時代にも対峙している。そうしたディテールをこの画家は持っている。

4日は仙台会場第1日目で、9時半から公開対談の終った4時頃まで宮城県美術館で過ごした。新幹線に乗ってから虎の子の取材ノートをどこかに置き忘れたことに気がついた。日頃の建築取材と違って美術に対するときは心に余裕がない。帰京した翌日、美術館に電話したら保管しているとの返事で直ぐ宅配便で届けられた。ほんとうにありがとうございました。9月末からの第4会場、島根県美術館には綿貫さんたちも同行してくれることになっているが最近とみに忙しそうだから期待しないほうが安全かもしれない。

(2012.8.9 うえだまこと)

追記

4回目を一応書き終えたつもりなのだが、まだ納得していないところがある。≪三人≫において3世代の人間を描くこと(家族のかたちであるにせよ、ひとりの生涯の表れであるにせよ)が松本竣介にとって、ほかの3作品の立てる自画像と比べたときどのように切実な画題だったのか、その見きわめがつかないのだ。

で、ひとつ牽強付会な読みとりをしてみた。≪三人≫と≪五人≫はそれぞれ独立した作品として成立しているが、あわせて1作品と見ることもできるのではないかとはさきに述べた。それをとりあえず背景の連続で説明したのだが、前景の人物群像を見ると、ひとりだけ正面を向いて、両腕両脚もはっきり描かれている男の子がほぼ中心に立つことになり、その中心をほかの人々が囲む形も強く見えてくる(ただ直接的求心ではないことはやはり前述した)。少年が未来時における「立てる像」だと思うと、画家をはじめ周りの人々の表情に、穏やかさとある気遣いが表れてくるような気持ちになる。背景にも時間の遠さが加わる。つまり2作品は合わさると別の絵になる。画家がもしひそかに意図した二重の表れのあいだを行き来しながら描いていたとしたら、ほかの画家には例のない制作になる。これは妄想か、いや案外だれかによってすでに指摘ずみなのか。

このところノイローゼ気味だ。松本竣介の絵が頭から離れない。暑い夜も眠れない。なので、とりあえずおまけとして書き足しました。

(2012.8.18 うえだまこと)

*作品図版は「生誕100年 松本竣介展」図録より転載させていただきました。

*植田実さんの新連載「生きているTATEMONO 松本竣介を読む」は、毎月15日に更新します。

次回は9月15日に掲載します。

植田さんの「美術展のおこぼれ」は引き続き毎月数回、更新は随時行います。

「本との関係」などのエッセイのバックナンバーはコチラです。

宮城県美術館

宮城県美術館

エントランスホール

宮城県美術館

宮城県美術館

中庭

撮影:植田実

*「生誕100年 松本竣介展」は全国5美術館で巡回開催されます。

岩手県立美術館(終了)

2012年4月14日~5月27日

神奈川県立近代美術館 葉山(終了)

宮城県美術館

2012年8月4日~9月17日

島根県立美術館

2012年9月29日~11月11日

世田谷美術館

2012年11月23日~2013年1月14日

背後の世界

8月3日午後4時過ぎ仙台着。地下鉄ふたつめの駅から歩いてすぐのホテルに入る。せんだいメディアテークに近くて安いところという私の身勝手な注文を受けて、ときの忘れものの李秀香さんが探してくれたのは、部屋に電話なし、寝巻と枕はフロントで受けとる、チェックアウトの手続きも不要という理想のホテルである。荷物を置いてすぐメディアテークまで欅の緑が深い定禅寺通りを歩いた。伊東豊雄の設計によるこの画期的な建築は、工事中にも竣工時にも訪ねているが震災で一部被害を受けた、その後の館内に入ったのは初めてである。変わらぬ姿をひとめ確めたかった。

これが主目的ではない。翌4日から「松本竣介生誕100年展」が第3会場のここ宮城県美術館でスタートし、この日に松本莞さんと作家の佐伯一麦さんの公開対談も行われる。これを聴講するのと、今回はとくに≪画家の像≫(1941)、≪立てる像≫(1942)、≪三人≫≪五人≫(ともに1943)をあらためてじっくり見るために来仙したのである。

いきなりそのはなしになるが、「モンタージュ」による「街と人」シリーズ(前回参照)ではすべてが動的である。画家は歩きながら、行き交う人々を見ている。街自体も動いている。その動きを画面に定着しようとしている。しかし突然そのすべてを静止した状態に切り換えてみたら、という考えにとりつかれる。と想像するしかないのだが、これは驚くべき発想である。しかも「古典絵画に対する竣介の解釈」(図録解説より)の表れだというが、この時代にこのような絵画を描こうとした画家がほかにいたのだろうか。

「古典絵画」とは何を指すのか、門外漢にはじつはよく分からない。だが画面の前景となる人物あるいは人物群像は、モンタージュの時代には構成も描写も混然一体となっていたのに比べると自立し、写実性を帯びた立体的な静止像となり、街は歴然と背景になって後退する。15、6世紀のイタリアやオランダの絵画の構成を思い出させる一面があり、それが「古典絵画」なのだろうか。そこでは前景と後景とをいかに自然に連続させるかが重要であり、でなければ手摺や窓枠によってむしろ手前と遠くを際立たせた、といった説明を読んだ記憶があるが、「モナリザ」などになると女性の背景は唐突すぎて一種の観念の、あるいは夢の光景である。景というより国、すなわち別の国みたいになって、これがいちばん深い謎の世界だと感じられるのだが、竣介の背後の世界もそれに似た感触がある。

≪画家の像≫

≪画家の像≫1941

油彩・板

162.4x112.7cm

宮城県美術館

≪画家の像≫では画面やや右寄りに立つ男の脚元にまで、背景が遠いスケールのままカーペットみたいに伸びてきている。荷車も建物も小さい。建物の入口には鍬を肩にした男がいて、その左手では7、8人が乱闘している。それを横目に天秤棒をかついだ男が通り過ぎる。これが前景に立つ男の膝から上あたりに見える光景だが、その場所は右手に遠くまで(画面上ではほぼ垂直に)伸びる道となり、学校らしき建物の門に突き当たる。前景の男の肩あたりの位置である。

乱闘の場から左方向に抜ける道もあるようだが、前景左寄りに木箱に腰かけている女と少女にさえぎられて見えず、いきなり次の広場、さらに奥の広場に出る。女と少女の頭ごしにそれが見える。塔のついた建物や彫像に囲まれているが、そこに散らばっている男たちもどこか落ち着きがない。奥の広場では8人ほどが隊伍を組みはじめ、それに号令をかけている者がいる。不穏な気配がある。前回に触れた≪街≫(1938)のなかにも騎馬の隊長にひきつれられた、もっと数の多い兵隊たちの列が描かれていたが、それよりずっと不穏だ。建物の姿も構成要素は似ているが≪街≫ではやや童話的に見えていたのが、どこか暗鬱な表情を帯びてきている。全体を包むこの不穏の空気は映画的とも思える。たとえばこの作品の4年後につくられたロッセリーニの「無防備都市」のあるシーンを思い出させるような。

と、細部を拾い出してみたが、あくまで当て推量である。実際に絵の前で拡大鏡を使ったり許される範囲内で画面に近づいて目を凝らしたが確定できない。さらに近づけば図像は絵具のテクスチャと化してしまう。確定できない細部の集積による描写が意図されたにちがいない。それでも前景の人物像の輪郭をきりりと引き緊める黒く細く強い描線の美しさは、印刷されたものからは到底分からないと思った。

≪三人≫

≪三人≫1943

油彩・画布

162.0x113.0cm

個人蔵

≪五人≫

≪五人≫1943

油彩・画布

162.0x130.0cm

個人蔵

≪三人≫と≪五人≫は「2枚並べて同時に制作されたという」と図録解説にあり、それ以上に私が知りたかった指摘はないが、この2作品は、あわせて1作品でもあるという気がする。≪三人≫を向かって左に、≪五人≫を右にぴったり並べれば群像の脚元(大人たちの膝下あたり)を横断していく黒い水の流れのような帯線は両者に連続し、≪三人≫の右端と≪五人≫の左端にある赤黒い色彩のマッスも両者を突き合わせると窪地のようなイメージが見えてくる。≪五人≫における立つ男と木箱に腰をかける女のあいだに垣間見えるのも、ひとつは畑のような、もうひとつはただ黒々とした窪地らしきものであり、それは≪三人≫の背後にある丘と対照をなすように思われ、さらにいえば≪三人≫での少年の後ろにある建物が中庭のある西洋的なプランでバットレスを強調した凹形城館ともいえるのに対して、≪五人≫でふたつの窪地のあいだにある建物は、切妻あるいはマンサール屋根のずれながら連続する3棟が一体となった凸形の工場であり、やはり対照を意図しているように思われてしまう。この背後の国には人影はない。建物もこの城館と工場だけがはっきりと描かれており、むしろ地形が強く印象づけられ、約束の地といった趣きを呈している。そして≪三人≫と≪五人≫は双対とはいえない。画布のサイズが縦は同じだが横幅が違う。その点からしても2分割された1作品であると思いたくなる。

≪三人≫では「三世代の人物が描かれ」、≪五人≫では「描かれたのは竣介の家族(ただし構想された)」、そして≪画家の像≫で立っている青年が竣介本人、隣に座るのが禎子夫人と、図録解説にある。定説、いや当然の事実といっていいのだろうが、この群像はさらに多義的な読みとりをうながすところがある。≪三人≫は家族なのか。あるいはひとりの人間の三段階における年齢の姿なのか。≪画家の像≫にも≪五人≫にも「構想された」子どもがいるが、それは画家にとっての家族の理想像なのか、あるいはどのような人(とくに子ども)に対しても家族という気持ちを持ってしまうことの表現なのか。

これらの群像を眺めていると、ある感慨に襲われる。この人たちはほんとうにお互いに知っている同士なのだろうか、と。それはこの作品によってはじめて蘇ってきた私自身の、たしか中学生の頃の記憶そのものだった。両親も兄姉も私も、結局はそれぞれひとりを生きている。そして今の私と50年後の私はひとりなのか、それとも別人なのか、お互いに知り合っていくのか。だれでも子どものときに一度は意識される思いだが、その瞬間、逆に私はこれまでになく家族を痛感した。自分の生と死を知った。

西洋の(とりあえず)古典絵画では、たとえば幼いイエス、あるいは十字架から降ろされたイエスを囲む人々の視線も姿勢も心情もその中心に緊密に集中している。竣介の人物群像はそうした中心性を一見慎重に外されている。あたかも別々に描かれた肖像画のモンタージュであるかのように。だからこそそこに守り守られる人の相互関係、家族という安らかな圏内が、図像から直接にというよりは見る者それぞれの記憶の回路を経てはじめて動かし難く迫ってくる。空間の構成がどこか違うのだ。

今回とりわけ虚をつかれたのは、巡回展の第1会場である岩手県立美術館で≪立てる像≫を見たときである。この作品は前にも見ていてよく知っているつもりだった。ところが岩手ではその左と右に≪画家の像≫と≪五人≫が並べて懸けられている。この3作品をひとめで見渡せる位置に立ったとき、中央の≪立てる像≫の背景が一瞬にして後方に倒れていくさまを目撃した気持ちになったのだった。立てる青年のうしろには≪ごみ捨て場付近≫あるいは≪風景≫として別作品にもなっている背景があると思っていた。しかし高い地平の背景がある左右の2作品とあわせて見ると≪立てる像≫における建物や煙突や木々は、青年が踏みしめている道の説明でしかなく、彼はおどろくほど広く寄る辺のない空のなかにいる。それはまったく新しい絵になっていた。

≪立てる像≫

≪立てる像≫1942

油彩・画布

162.0x130.0cm

神奈川県立近代美術館

その前年に、インクによる≪立てる像≫のデッサンが描かれている。そこでは背景の地平がこれまでにないほど高くなり、中央に立つ男の左側には手前から奥にまっすぐ道が走り、それに面して近代的な(つまり無装飾の)建物がある。また右側にも4つの街区が輪郭線だけで示されているが、その2街区の端部にはそれぞれ1棟だけ建物が見える。前回では≪序説≫や≪都会≫に建築図面のような描き方による建物があることに触れたが、この≪立てる像≫の下絵に登場する建物もラフ・スケッチではあるが同じ図法(軸測投影=アクソノメトリック)で、背後の世界の深い奥行きを端的に計測しようとしているかに見える。しかも他の群像3作品と比べて、街区と道の区別は明快に、さらにはより俯瞰的になっている。

――その背後の世界が、本作品では突如として消え失せ、荷車を引く男ともうひとりも背を見せて去りつつある。その状況は背景や群衆の排除によってという以上に、何よりも男の眼差が直截に語っている。≪画家の像≫≪五人≫におけるのと同じ人の肖像とは思えないくらいだ。

俯瞰を眼の高さの建物や道に引き下げた画家の思考過程は今は知るべくもないが、インクのデッサンに描かれた一直線の長い道とそれに添う長い建物をそのままに視線を低く移動していったらどうなるか。道の突き当たりは別の小さな建物(あるいは電車かもしれない)で遮断され、それを超えた遠くに煙突らしきものが数本見える。キリコの建物と広場に近づくのかもしれない。すなわち不在(フープをまわす少女の影があったとしても)と、非日常の世界である。

≪立てる像≫

≪立てる像≫1941

インク・紙

36.9x28.2cm

個人蔵

ここで竣介の思考回路は現実の、いやもっとも現実らしい街へと切り換わり、それはじつに的確な判断だった。ただひとり立てる男の眼差とごみ捨て場の建物や去り行く人影は、これ以上考えられないほど見事にひとつになっているからだ。これが「街と人:モンタージュ」から≪画家の像≫にかけて描かれてきた背景と人物群像の、ひとつの帰結点である。そこを経て≪三人≫と≪五人≫では、街にとってかわる生活と生産の場を、背後の世界に開こうとしたのかもしれない。

巡回展第2会場の神奈川県立近代美術館・葉山では、壁の一面に3作品を並べた岩手とは少し違って、正面の壁に≪立てる像≫、それに直交する左と右の壁に≪画家の像≫と≪五人≫が懸けられていた。見る者は3面に分かれた絵に囲まれるかたちになる。葉山は、展示室1(長方形平面)、2(正方形)、3(幅も奥行きも広く途中に仕切り壁がある長方形)の3展示室がL字形に連結し、それぞれを区切る壁の中央をゲート状に切り開いて動線の中心軸にしているため、各所に双対の展示壁、3面のアルコーブ的展示壁ができ、また動線軸上にアイストップ的な壁やスクリーンを演出することもできる。葉山はこれまで他の企画展でもこの劇的特性をよく活かしてきている。

ただ、この3作品については、ごく素直に並べてみせた岩手の展示がいちばん衝撃的というか発見があった。で、第3会場の宮城はどうかというと、≪三人≫を加えた4作品を壁の一面にずらりと並べている。制作順どおりである。≪立てる像≫の背景消失の印象が岩手であまりにも大きかったせいか、宮城で勢揃いした4作品に対してはむしろ冷静に比較しながら見ようという心得の気持ちが強くなっている。その意味では、岩手、葉山、宮城と巡回してきた「松本竣介展」は、当然ながら展示作品(多少の選択があるものの)も図録も共通しているから、各館の建築空間における展示の工夫、すなわち編集が思いがけなく大きく作品読み取りに影響してくる。これまで巡回展の追っかけなどしたことがなかったのでその違いにおどろいた。

中央の男は足を踏んばるようにして立っている。この姿勢を画題としてどのように発想されたのか、まだよく分からない。ただこの男が画家の自画像であると知ると、時代に対峙する強い意志の表れなどと思うまえに、まず画家のユーモアを感じてしまう。描く者が自ら演ずることを面白がっている節がある。でなければこんな絵は竣介のような人には描けないと思う。よく知られている大胆不敵なメッセージ「生きてゐる畫家」を持ってきてもこのポーズにはいきなりつなげられない。たとえ悲痛なユーモアと形容したとしても。

服装も印象的だ。≪画家の像≫の、柔い詰襟風の左側は立てて右側は折っている。≪五人≫では上のボタンを外したシャツに直接コートを羽織っているようにみえるがコートの裾の線より縦の襞がそのままズボンに連続しているタッチのほうが強い。外出着とも仕事着とも部屋着ともなんともいえないが、ある自由を感じさせる服装である。模型を手にしてその前に立つ男の子が着ているのは当時コンビネーションと呼ばれた、背側にボタンが付いていて親が着脱させる、腹掛のいわば都会版で、私は幼稚園のころ着せられていた。父の実家のある下関の海浜で夏休みを過ごすときは水着のかわりにもされて、地元のふんどし姿や素っ裸の子どもたちのなかでじつに恥ずかしかった。

≪三人≫のなかの男の子も襟まわりやボタンの具合、シャツやズボンをまくりあげた姿がなんとおしゃれなことだろう。正面をしっかり見据えての姿勢は、なかば後ろ向きのコンビネーションの幼児よりあきらかに世代も意識も上だ。年配の男は農民風といえなくもないが、広襟のシャツやステッキはいまの眼から見ても不当に(?)ファッショナブルだ。彼等は裸足である。裸足で大地を踏みしめている、あるいは家族のつながりがあるという意味性をもたせることもできるだろうが、だいたいからして彼等が靴やサンダルを履いていたらごちゃごちゃして絵にならない。これらの作品を図録から簡単に模写(実作品に対したときのディテール・チェックのために)したときによく分かった。わずか数人とはいえ、脚部、胴体、腕、顔が微妙に重なり、隠れたり現れたりする。ピエロ・デッラ・フランチェスカの描く群像のように一分の隙も許されない調整の妙味に、竣介は否応なくひきこまれていったにちがいない。女の子たちがみんな顔を半分だけ覗かせているという記号化は古典絵画への傾斜を感じさせるともいえる。

≪立てる像≫の男は、ステッチの入った黒っぽい上衣にメタルのボタン、そのいちばん上を外して白いシャツを細めに見せている。その下に赤味から青味に移る肌着がわずかにのぞいている。同質の黒いズボンのなかに上衣をおしこんで全体はマッシブなシルエットであるが、細いV字形となっているシャツの襟元の白、胴体と両腕のあいだ、股下にわずかに透けて見える空―これらの点状の白が結ばれていわば内側の輪郭をつくり出し、立像をきりりと引き立てている。もうひとつ、いちばん下のボタンの左下に見えるナイキのロゴマークみたいな小さなL字形の白はズボンの上端、ベルトの位置にある。これは作業着に付いた絵具とでも思うしかないが、内側の輪郭を見せる白い点をさらに加えたとみれば、その意図はあきらかである。

竣介は服装にも気をつかう、おしゃれな人だったといわれる。では当時の新しい都会的なスタイルに敏感だったかといえば違う、むしろ逆で、警戒心が強かったのではないか。服装というのは、それを身につけることで意識する時代の動きや社会的立場をじつに直接的に表してしまう。ある意味では美術やデザインや建築よりはるかに人を語ってしまう。服装に無頓着ならその表れから逃れられるかといえばとんでもない、ますますその人の服装観を色濃く定着させることになる。竣介という人は、服装の、時代や人に馴染みやすい表れの危険に気づいていたのではないか。

4日の佐伯一麦さんとの対談のなかで松本莞さんは、竣介は買ってきた服を自分で手直ししたりして倦まなかったと話されていた。手先が器用だったというより、スタイルの表れを改造によって弱めようとしたのではないか。その片鱗がうかがえる上の自画像群の服装はある詩的雰囲気を帯びている。そして一見同じだが微妙に異なる三様のポーズをとっている。演劇舞台における役者、ファッション・ショーにおける男性モデルみたい、といえなくもない自己演出だが、その図像はいつのまにか、あの悪しき時代に生きた、虚構でもごまかしでもないひとりの画家の姿としてほかのどの画家よりさらに鮮かになってくる。不思議な人だ。図録解説では≪画家の像≫と≪立てる像≫について「時代に向かって立とうとする意志は明確」、≪三人≫と≪五人≫は「戦時下において自分が何者であるかを追求」と、適切に評価しているが、もし松本竣介の絵をまったく知らずにこの評価の言葉からあるべき絵画を私たちが想像するとしたらどんな絵が見えてくるだろう。私なら戦争とそれへの抵抗をベタな図柄、時代が過ぎればすぐ陳腐化し忘れ去られるにちがいない図柄しか思いつかない。戦時を体験した者がもっとも恐れるのはそうした絵を描いてしまうこと、そうした文章を綴ってしまうことである。生誕100年、いやそれより没後60年以上を経てさえ日々新しくなってくる松本竣介の謎はまだ十分には解明されていないが、たとえば彼の描く服装にはふだんの生活を守る意志がある。それはどんな時代にも対峙している。そうしたディテールをこの画家は持っている。

4日は仙台会場第1日目で、9時半から公開対談の終った4時頃まで宮城県美術館で過ごした。新幹線に乗ってから虎の子の取材ノートをどこかに置き忘れたことに気がついた。日頃の建築取材と違って美術に対するときは心に余裕がない。帰京した翌日、美術館に電話したら保管しているとの返事で直ぐ宅配便で届けられた。ほんとうにありがとうございました。9月末からの第4会場、島根県美術館には綿貫さんたちも同行してくれることになっているが最近とみに忙しそうだから期待しないほうが安全かもしれない。

(2012.8.9 うえだまこと)

追記

4回目を一応書き終えたつもりなのだが、まだ納得していないところがある。≪三人≫において3世代の人間を描くこと(家族のかたちであるにせよ、ひとりの生涯の表れであるにせよ)が松本竣介にとって、ほかの3作品の立てる自画像と比べたときどのように切実な画題だったのか、その見きわめがつかないのだ。

で、ひとつ牽強付会な読みとりをしてみた。≪三人≫と≪五人≫はそれぞれ独立した作品として成立しているが、あわせて1作品と見ることもできるのではないかとはさきに述べた。それをとりあえず背景の連続で説明したのだが、前景の人物群像を見ると、ひとりだけ正面を向いて、両腕両脚もはっきり描かれている男の子がほぼ中心に立つことになり、その中心をほかの人々が囲む形も強く見えてくる(ただ直接的求心ではないことはやはり前述した)。少年が未来時における「立てる像」だと思うと、画家をはじめ周りの人々の表情に、穏やかさとある気遣いが表れてくるような気持ちになる。背景にも時間の遠さが加わる。つまり2作品は合わさると別の絵になる。画家がもしひそかに意図した二重の表れのあいだを行き来しながら描いていたとしたら、ほかの画家には例のない制作になる。これは妄想か、いや案外だれかによってすでに指摘ずみなのか。

このところノイローゼ気味だ。松本竣介の絵が頭から離れない。暑い夜も眠れない。なので、とりあえずおまけとして書き足しました。

(2012.8.18 うえだまこと)

*作品図版は「生誕100年 松本竣介展」図録より転載させていただきました。

*植田実さんの新連載「生きているTATEMONO 松本竣介を読む」は、毎月15日に更新します。

次回は9月15日に掲載します。

植田さんの「美術展のおこぼれ」は引き続き毎月数回、更新は随時行います。

「本との関係」などのエッセイのバックナンバーはコチラです。

宮城県美術館

宮城県美術館エントランスホール

宮城県美術館

宮城県美術館中庭

撮影:植田実

*「生誕100年 松本竣介展」は全国5美術館で巡回開催されます。

岩手県立美術館(終了)

2012年4月14日~5月27日

神奈川県立近代美術館 葉山(終了)

宮城県美術館

2012年8月4日~9月17日

島根県立美術館

2012年9月29日~11月11日

世田谷美術館

2012年11月23日~2013年1月14日

コメント