「瀧口修造とマルセル・デュシャン」第19回

Shuzo TAKIGUCHI and Marcel Duchamp Vol.19

土渕信彦

1.米国旅行(その2)

1973年の米国旅行は、58年の欧州旅行に続く生涯で2度目の、そして最後の海外旅行となった。9月18日に羽田を出発してニューヨークに到着、翌日フィラデルフィアに行き、マルセル・デュシャン展のオープニング・レセプションと記念晩餐会に出席したことが、東野芳明の証言などから判る(一部は前回引用した)。22日にはニューヨークに戻ったようである。帰国したのは10月4日となった。

旅程の概要は次回ご紹介することとし、以下、展覧会の写真などをいくつか見ていきたい。なお、撮影者はおそらく森口陽氏と思われる。

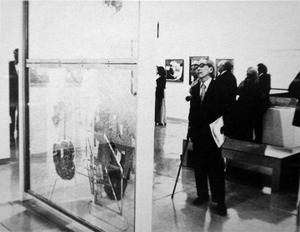

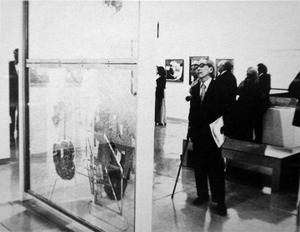

図19-1

図19-1

「回転半球」の前で(千葉市美術館「瀧口修造とマルセル・デュシャン」展図録から転載)

「回転半球」は、1937年の「海外超現実主義作品展」の際の「みづゑ」臨時増刊「アルバム・シュルレアリスト」(第1回参照)にも掲載されており、数あるデュシャンの作品のなかでも瀧口が最も早い時期から見てきた作品といえるだろう。この螺旋が飛び出してくるような像を、当時はニュース映画の映像でしか見ることができなかったのだから(第5回参照)、初めて実作で確認することができて、感慨深いものがあったと思われる。

図19-2

図19-2

「大ガラス」の前で(同じく千葉市美術館図録から)

「大ガラス」の実作も目の当たりにするのは初めてだった。戦前のデュシャン論や「異色作家列伝」の「デュシャン」の項で論じた内容(第3回,第4回参照)を想い起しながら、細部までじっくりと観たものと思われる。『マルセル・デュシャン語録』製作の際に読み込んだデュシャンのメモ「グリーン・ボックス」の記述なども、思い浮かべたことだろう。ガラスに入ったヒビは深い印象を残したようで、後日、米国に滞在していた写真家奈良原一高に、細部の撮影を依頼している。出来上がった写真と自らの言葉とを組み合わせた「絵本」を構想したのだが、実現に至らなかった。奈良原が撮影した写真は、後年みすず書房から刊行された写真集『奈良原一高デュシャン大ガラスと瀧口修造シガ―ボックス』(1992年10月)で見ることができる(図19-3)。

図19-3

図19-3

『奈良原一高デュシャン大ガラスと瀧口修造シガ―ボックス』(外箱)

図19-4

図19-4

「遺作」の前で(同じく千葉市美術館図録から)

ティニー・デュシャンが瀧口に何か話しかけているところ。後ろに見えるのは「遺作」の扉。瀧口が抱えているのは図録ではなく、展覧会資料などを入れた袋のようである。

図19-5

図19-5

「遺作」を覗く(「現代詩手帖」臨時増刊「瀧口修造」から転載)

東野によれば、このとき瀧口はティニーに促され、行列の順番を譲ってもらって覗いたそうである。別の写真をもとに画家上野紀子さんが描いた100号の油彩画の右下の部分には、瀧口に順番を譲ってくれた老婦人(一説にはロックフェラー夫人)が乗った車椅子のバックミラーが描かれている(図19-6)。

図19-6

図19-6

上野紀子の油彩画(神奈川県立近代文学館「なかえよしお+上野紀子の100冊の絵本展」図録、2014年から転載)

中江嘉男・上野紀子のお二人は晩年の瀧口と親しく交流し、しばしば書斎を訪れていた。上の油彩画は瀧口の誕生日のお祝いに描いて届けた作品だそうである。またこの三人で、ニューヨークのセントラルパークにある「不思議の国のアリス」の銅像の写真集・絵本『紐育の国のアリス』も製作している(河出書房新社、1975年12月。図19-7)。資料をかかえステッキをついた後ろ姿や木製の扉は、その後のお二人の絵本などにしばしば登場するモチーフとなった。上の写真集・絵本の「扉」にも用いられている(図19-8)。

図19-7

図19-7

『紐育の国のアリス』

図19-8

図19-8

同書の扉

『紐育の国のアリス』の瀧口による序文「扉の国へ」は、次のように締めくくられている。

「これは例の西10番街に住んでいた賢者が秘かに遺していった不思議の扉である。その向こうにどのような奇想天外の景色が眺められようと、扉は黙って、これはただの物を眺めるひとつの方法にすぎない、と言っているように見えた。

それはともかく、私は夢うつつに見た、あのアリスの銅像を、一度その扉の穴から覗いてみたいものだと思ったのである。そして…」

図19-9

図19-9

フィラデルフィア美術館の会場で(千葉市美術館図録から転載)

ティニー、瀧口、東野の三人はすっかり打ち解け、意気投合しているようである。後方にはジョン・ケージ(左から2番目)。ティニーと連れ立って瀧口が記念講演会場に入ってきた時に、会場内に居た老婦人が” Is he Duchamp ? ”とつぶやいたのを東野が耳にし、そのことをケージに話すと、ケージは瀧口の顔を見ながら、”Here is certain resemblance ”と言って笑ったそうである。デュシャンがすでに亡くなっていたことをその老婦人が知らなかったのは、よくある笑い話だが、そう勘違いされるほどティニーが瀧口に付きっきりだったことを物語る、貴重な証言とも考えられ、この老婦人には感謝するべきかもしれない。ロベール・ルベルやアルトゥーロ・シュヴァルツといったデュシャン研究家も来館していたのだから、彼らを差し措いてと言ってもよいだろう。15年ぶりの再会である瀧口への応対が、この二人とは異なっていたのは当然かもしれないないが、それでもティニーの瀧口に対する厚遇ぶり、信頼感、親密さは、際立っているように思われる。

なお、ケージはすでに1962年の初来日の時に瀧口と会っており、それ以降、敬意を持ち続けていたようである。瀧口逝去に際して、次のような追悼詩” There is not much difference between the two. ”も寄せている(図19-10)。

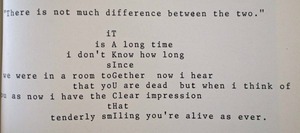

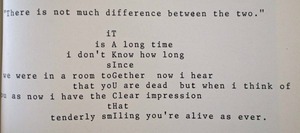

図19-10

図19-10

ジョン・ケージによる瀧口追悼詩(「みすず」瀧口修造追悼号、1979年9‐10月より転載)

真中の大文字を縦にたどると”TAKIGUCHI”と読める(メゾスティック詩というようである)。瀧口がしばしば友人たちに贈ったアクロスティック詩(行頭の文字を縦にたどる)の手法を参考にしたものだろう。内容は上記の勘違いのエピソードが踏まえられているようにも思われる。

図19-11

図19-11

デュシャンのアトリエでティニーとチェス盤を挟んで(個人蔵)

二人の姿がシルエットで浮んだ美しい写真である。デュシャン夫妻は二人ともチェスの愛好家だったので、しばしばこのチェス盤を挟んで手合せもしていたことだろう。その点でデュシャンの不在も感じさせる。瀧口はこの日ティニーから「1局いかが?」と誘われたのかもしれないが、残念ながらチェスを嗜んではいなかった。デュシャン・コレクター笠原正明氏によれば、書斎を訪れた際に瀧口がこの写真を取り出してきて、「ティニーさんはチェスができるから、チェス・プレイヤーですけれど、私はできないから、単なるプレイヤーなんです(チェスを指す振りをしているとの意味)」と、笑いながら説明してくれたそうである。瀧口もお気に入りの1枚だったようである。

図19-12(参考)

図19-12(参考)

マルセル・デュシャン「チェス・プレイヤーの肖像」1911年

(つちぶちのぶひこ)

●今日のお勧め作品は、マン・レイです。

マン・レイ

マン・レイ

「ニューヨークのマルセル・デュシャン」

1921年

ゼラチンシルバープリント

Image size: 28.0x21.0cm

裏面にスタンプあり

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

※お問合せには、必ず「件名」「お名前」「連絡先(住所)」を明記してください。

◆土渕信彦のエッセイ「瀧口修造とマルセル・デュシャン」は毎月13日の更新です。

Shuzo TAKIGUCHI and Marcel Duchamp Vol.19

土渕信彦

1.米国旅行(その2)

1973年の米国旅行は、58年の欧州旅行に続く生涯で2度目の、そして最後の海外旅行となった。9月18日に羽田を出発してニューヨークに到着、翌日フィラデルフィアに行き、マルセル・デュシャン展のオープニング・レセプションと記念晩餐会に出席したことが、東野芳明の証言などから判る(一部は前回引用した)。22日にはニューヨークに戻ったようである。帰国したのは10月4日となった。

旅程の概要は次回ご紹介することとし、以下、展覧会の写真などをいくつか見ていきたい。なお、撮影者はおそらく森口陽氏と思われる。

図19-1

図19-1「回転半球」の前で(千葉市美術館「瀧口修造とマルセル・デュシャン」展図録から転載)

「回転半球」は、1937年の「海外超現実主義作品展」の際の「みづゑ」臨時増刊「アルバム・シュルレアリスト」(第1回参照)にも掲載されており、数あるデュシャンの作品のなかでも瀧口が最も早い時期から見てきた作品といえるだろう。この螺旋が飛び出してくるような像を、当時はニュース映画の映像でしか見ることができなかったのだから(第5回参照)、初めて実作で確認することができて、感慨深いものがあったと思われる。

図19-2

図19-2「大ガラス」の前で(同じく千葉市美術館図録から)

「大ガラス」の実作も目の当たりにするのは初めてだった。戦前のデュシャン論や「異色作家列伝」の「デュシャン」の項で論じた内容(第3回,第4回参照)を想い起しながら、細部までじっくりと観たものと思われる。『マルセル・デュシャン語録』製作の際に読み込んだデュシャンのメモ「グリーン・ボックス」の記述なども、思い浮かべたことだろう。ガラスに入ったヒビは深い印象を残したようで、後日、米国に滞在していた写真家奈良原一高に、細部の撮影を依頼している。出来上がった写真と自らの言葉とを組み合わせた「絵本」を構想したのだが、実現に至らなかった。奈良原が撮影した写真は、後年みすず書房から刊行された写真集『奈良原一高デュシャン大ガラスと瀧口修造シガ―ボックス』(1992年10月)で見ることができる(図19-3)。

図19-3

図19-3『奈良原一高デュシャン大ガラスと瀧口修造シガ―ボックス』(外箱)

図19-4

図19-4「遺作」の前で(同じく千葉市美術館図録から)

ティニー・デュシャンが瀧口に何か話しかけているところ。後ろに見えるのは「遺作」の扉。瀧口が抱えているのは図録ではなく、展覧会資料などを入れた袋のようである。

図19-5

図19-5「遺作」を覗く(「現代詩手帖」臨時増刊「瀧口修造」から転載)

東野によれば、このとき瀧口はティニーに促され、行列の順番を譲ってもらって覗いたそうである。別の写真をもとに画家上野紀子さんが描いた100号の油彩画の右下の部分には、瀧口に順番を譲ってくれた老婦人(一説にはロックフェラー夫人)が乗った車椅子のバックミラーが描かれている(図19-6)。

図19-6

図19-6上野紀子の油彩画(神奈川県立近代文学館「なかえよしお+上野紀子の100冊の絵本展」図録、2014年から転載)

中江嘉男・上野紀子のお二人は晩年の瀧口と親しく交流し、しばしば書斎を訪れていた。上の油彩画は瀧口の誕生日のお祝いに描いて届けた作品だそうである。またこの三人で、ニューヨークのセントラルパークにある「不思議の国のアリス」の銅像の写真集・絵本『紐育の国のアリス』も製作している(河出書房新社、1975年12月。図19-7)。資料をかかえステッキをついた後ろ姿や木製の扉は、その後のお二人の絵本などにしばしば登場するモチーフとなった。上の写真集・絵本の「扉」にも用いられている(図19-8)。

図19-7

図19-7『紐育の国のアリス』

図19-8

図19-8同書の扉

『紐育の国のアリス』の瀧口による序文「扉の国へ」は、次のように締めくくられている。

「これは例の西10番街に住んでいた賢者が秘かに遺していった不思議の扉である。その向こうにどのような奇想天外の景色が眺められようと、扉は黙って、これはただの物を眺めるひとつの方法にすぎない、と言っているように見えた。

それはともかく、私は夢うつつに見た、あのアリスの銅像を、一度その扉の穴から覗いてみたいものだと思ったのである。そして…」

図19-9

図19-9フィラデルフィア美術館の会場で(千葉市美術館図録から転載)

ティニー、瀧口、東野の三人はすっかり打ち解け、意気投合しているようである。後方にはジョン・ケージ(左から2番目)。ティニーと連れ立って瀧口が記念講演会場に入ってきた時に、会場内に居た老婦人が” Is he Duchamp ? ”とつぶやいたのを東野が耳にし、そのことをケージに話すと、ケージは瀧口の顔を見ながら、”Here is certain resemblance ”と言って笑ったそうである。デュシャンがすでに亡くなっていたことをその老婦人が知らなかったのは、よくある笑い話だが、そう勘違いされるほどティニーが瀧口に付きっきりだったことを物語る、貴重な証言とも考えられ、この老婦人には感謝するべきかもしれない。ロベール・ルベルやアルトゥーロ・シュヴァルツといったデュシャン研究家も来館していたのだから、彼らを差し措いてと言ってもよいだろう。15年ぶりの再会である瀧口への応対が、この二人とは異なっていたのは当然かもしれないないが、それでもティニーの瀧口に対する厚遇ぶり、信頼感、親密さは、際立っているように思われる。

なお、ケージはすでに1962年の初来日の時に瀧口と会っており、それ以降、敬意を持ち続けていたようである。瀧口逝去に際して、次のような追悼詩” There is not much difference between the two. ”も寄せている(図19-10)。

図19-10

図19-10ジョン・ケージによる瀧口追悼詩(「みすず」瀧口修造追悼号、1979年9‐10月より転載)

真中の大文字を縦にたどると”TAKIGUCHI”と読める(メゾスティック詩というようである)。瀧口がしばしば友人たちに贈ったアクロスティック詩(行頭の文字を縦にたどる)の手法を参考にしたものだろう。内容は上記の勘違いのエピソードが踏まえられているようにも思われる。

図19-11

図19-11デュシャンのアトリエでティニーとチェス盤を挟んで(個人蔵)

二人の姿がシルエットで浮んだ美しい写真である。デュシャン夫妻は二人ともチェスの愛好家だったので、しばしばこのチェス盤を挟んで手合せもしていたことだろう。その点でデュシャンの不在も感じさせる。瀧口はこの日ティニーから「1局いかが?」と誘われたのかもしれないが、残念ながらチェスを嗜んではいなかった。デュシャン・コレクター笠原正明氏によれば、書斎を訪れた際に瀧口がこの写真を取り出してきて、「ティニーさんはチェスができるから、チェス・プレイヤーですけれど、私はできないから、単なるプレイヤーなんです(チェスを指す振りをしているとの意味)」と、笑いながら説明してくれたそうである。瀧口もお気に入りの1枚だったようである。

図19-12(参考)

図19-12(参考)マルセル・デュシャン「チェス・プレイヤーの肖像」1911年

(つちぶちのぶひこ)

●今日のお勧め作品は、マン・レイです。

マン・レイ

マン・レイ「ニューヨークのマルセル・デュシャン」

1921年

ゼラチンシルバープリント

Image size: 28.0x21.0cm

裏面にスタンプあり

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

※お問合せには、必ず「件名」「お名前」「連絡先(住所)」を明記してください。

◆土渕信彦のエッセイ「瀧口修造とマルセル・デュシャン」は毎月13日の更新です。

コメント