石原輝雄のエッセイ「瀧口修造・宮脇愛子 ca.1960展報告」

『不思議な取っ手』

京都西陣、晴明神社近くの古いビルにあるART OFFICE OZASAで、6月2日から末日まで催された展覧会「瀧口修造 宮脇愛子 ca.1960」展は、作品と人との一期一会を物語る最高の場であった。しかし、場所は京都、昨今の積極的な広報とは別の次元で、ひっそりと画廊の扉は開かれていた。気づかないまま通り過ぎた人も多かったと思うが、なにげなく画廊の扉を押した人の幸せに祝福を贈りたい。このようにして宮脇さんの初期油彩を観ることは、もう出来ないとわたしは思っているので、展覧会を見逃された方々に展示の様子を捉えた写真をアップし、最高の場の一端を味わってもらいたいと願う(横道に逸れてしまうけど)。

---

ART OFFICE OZASA 京都市上京区堅門前町414 西陣産業会館207

ART OFFICE OZASA 京都市上京区堅門前町414 西陣産業会館207

宮脇愛子『作品3-4-62』『作品3-3-62』など

宮脇愛子『作品3-4-62』『作品3-3-62』など

瀧口 修造と宮脇愛子のお二人は、ときの忘れもののブログにアクセスされる皆さんにとっては親しく、その業績と人柄、作品との対面には、多数の機会が用意されてきたと思う。しかし、「二人の名前を冠した展覧会は始めてではないか」と綿貫さんにうかがい、展覧会のタイトルに記された「ca.1960」の意味合いを改めて考えた。

瀧口さんは、’58年の欧州旅行の後、「ジャーナリスティックな評論を書くことに障害を覚えはじめ」’60になると「スケッチブックに万年筆で文字でない線描を走らせ」10月に初個展を開催。’62年には「デカルコマニーに没頭する」ようになり、やがて、個人的に友人や知人に「言葉」や「個展への序文」、あるいは造形の仕事を贈る場合が増えていった。一方の宮脇さんは’59年に初個展を銀座の養清堂画廊で開催し「溶岩のようなマチエールの肌」で注目を集めた後、瀧口さんや阿部展也氏の勧めもあって単身イタリアに渡り、’61年にミラノのミニマ画廊で個展。’62年に帰国し東京画廊で国内二度目の個展を開くほど活躍。その折、作品を気に入ったパリの画商アンドレ・シェレールが「120号以上の大作ばかり15点ぐらいをまとめて」購入。彼と契約してパリに拠点を移し、「並列的なレリーフ状の油彩」を描いて同年10月パリで個展。マン・レイとの交流が深まったのは、この時期だと云う。そうした1960年頃の状況が、リアリティを持って会場を支配しているのだから、遅れてきた世代としては、嬉しいと云うか、不思議な感覚である。

瀧口修造 デカルコマニー 5点、宮脇愛子『作品3-3-62』

瀧口修造 デカルコマニー 5点、宮脇愛子『作品3-3-62』

宮脇愛子『作品3-6-62』『作品6』'61 瀧口修造 バーントドローイング、デカルコマニー

宮脇愛子『作品3-6-62』『作品6』'61 瀧口修造 バーントドローイング、デカルコマニー

宮脇愛子『作品』'62

宮脇愛子『作品』'62

どうして宮脇作品の前に立つと、重力に逆らう物質の意志を感じるのだろう。彼女の手から絞り出され空気を孕んで固まった大理石粉の皮膜が、実は思いの外にはかなく、今でもやっとの思いで形象を留めていると感じるのは、個人コレクションの中で静かに余生を送ってきたためだろうか。

瀧口さんのデカルコマニーから、海の深みと閉ざされた光を感じるのは、どうしてだろう。目には見えない何者かが、人の手を借りて紙の表面に、涙の痕跡を残した。──そんな事があるのだろうか。これまでもお二人の造形を見てきたはずなのに、特に気高い色彩を感じるのは、どうしてだろう。疑問ばかりがわたしの中を巡っている。

画廊であって画廊でなく、生活の痕跡をわずかばかり残す距離のもたせ方は、京都のスタイルと言って良いかと思う。画廊主は黒いパンツとシャツが似合う人、宮脇さんもそうした服装を好む人だった。瀧口さんは煙の影に隠れて、ウフフと笑っておられるように思う。昨日が瀧口さんの命日にあたるので、特にこんな連想をしてしまった。四人で談笑しているような、気分なのである。

画集『フォンタナ』、後方に掲載作品『無題』'64

画集『フォンタナ』、後方に掲載作品『無題』'64

宮脇愛子 個展ポスターなど

宮脇愛子 個展ポスターなど

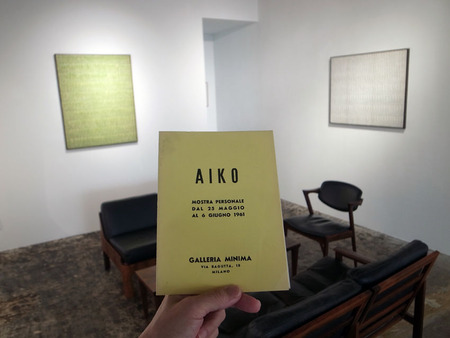

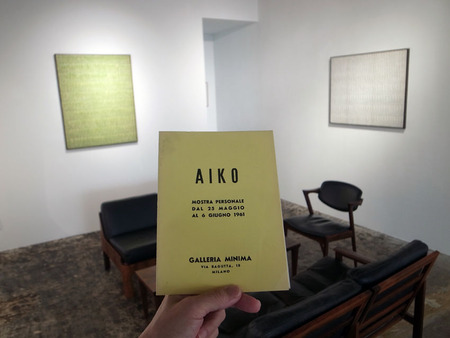

ミニマ画廊カタログなど

ミニマ画廊カタログなど

東京で宮脇作品に魅せられ、パリに持ち帰ったシェレールは、没年から推測すると宮脇さんより1歳若く当時32歳。今回ART OFFICE OZASAで展示されている宮脇さんの油彩4作品は、氏との契約のもとパリ、モンパルナスのアトリエで制作された作品と思われ、シェレールの手許に長く置かれていた。近年、同氏のアフリカやアメリカの原始美術コレクションと共に市場に現れ、縁あって京都に招来された。そして、展覧会の後も京都に留まってくれれば(美術館などで)、地元民として幸せこの上ないのだが、全作品が展覧会の開催と同時に売約済となり、新しい所有者のところに移動してしまうと云う。ですから、ここには戻らないのです(涙)。

わたしは作品と人との物語に興味を持つ、そのための資料が沢山用意されているこの展覧会は、居心地が良く、宮脇さんのアトリエ、あるいは、瀧口さんの書斎にお邪魔している感覚。この幸せを解説したくなった。例えば、みすず書房が’64年に刊行した現代美術シリーズ第25巻『フォンタナ』のテキストで、瀧口さんが「フォンタナという作家ほど近づきやすく、また誤解されやすい作家もめずらしいのではないか、私はいろんな機会にそう感じる。」と書いた冒頭を飾る対向頁の図版に用いられたフォンタナの作品(’64年)が、瀧口作品(’62年、宮脇旧蔵)の横に掛けられている。その手前のテーブルの上には、名古屋のギャラリー高木で行われた宮脇さんの個展(‘80年)の折に磯崎新氏がデザインしたポスターが置かれている。これにはマン・レイが撮影した彼女の肖像写真が使われていて、その経緯などを知っているものだから、懐かしさが一杯。そして、語り部の第一人者となるのは、ミニマ画廊での個展カタログ。手に取り彼女の初期油彩を背景に写真を撮った。書体と色合い、そして、紙の手触り。ミラノの石造りの建物に差し込んでいた光が、彼女の絵肌に留められたまま、京都までやってきた感覚。考えてみれば、油彩の表面は大理石扮なのだから、親和性があるのは当然なのだ、眼の解釈は正直である。

中村美奈子 文鎮、瀧口修造 立体

中村美奈子 文鎮、瀧口修造 立体

市田文子 半革装『瀧口修造の詩的実験 1927-1937』他

市田文子 半革装『瀧口修造の詩的実験 1927-1937』他

展示台には、造本作家グループLes fragments de Mの皆さん(羽田野麻吏、市田文子、平まどか、中村美奈子)による瀧口修造へのオマージュ本が飾られている。作品保護のためにわたしの場合は、白手袋越しでしか楽しめないが、革製本の国の知性に対して、湿潤な国の用紙達の苦しみを体験してこられた瀧口さんが、どんな感想を持たれたのか尋ねてみたい。見ると彼女たちと共演するようにアクリルケースの中に、デカルコマニーを用いた四角錐台(’70)が置かれている。裏面の穴から覗くと言葉が認められる。なんて書いてあるのだろう。瀧口さんが贈ったオブジェに、「書物は姿を変えていく」と書物好きのわたしは思ってしまうのだった。

手前に造本作家グループの装幀本、後方に瀧口修造、宮脇愛子

手前に造本作家グループの装幀本、後方に瀧口修造、宮脇愛子

岡崎和郎、瀧口修造、ルーチョ・フォンタナなど

岡崎和郎、瀧口修造、ルーチョ・フォンタナなど

天井高4メートルと云う広い空間の、光に包まれた窓側の椅子に座って、会場を見渡している。視線の先に掛けられた作品たちとは、離れているから図像を見ているというのではなくて、存在を感じているといった感覚。並んで掛けられた斎藤義重、阿部展也両氏の小品などは、宮脇さんへのアドバイスの時期に関わるものなので、会話の余韻が立ち現れ、「ca.1960」へと続く彼女の新しい人生の扉であったように思う。57年の後、その取っ手をゆるやかに回すのは、だれだろう。開けることと閉めることが同時に行われる人生の扉。作品もそうした扉の一形態であるのは間違いない。ここからでは見えないが、対向壁には岡崎和郎さんによる一対の「HISASHI」が、題名そのままに「鳥のように」飛翔しているはずだから、心憎い演出である。柱の影に誰か居るのかしら……

---

京都の梅雨開けは、「夕立三日」前祭の巡行が終わる頃だと云う。展覧会は終わってしまったが、幸せな記憶が残された。京都に住まいを移し画廊での仕事を始めた女性の、素直な指の先にも不思議な取っ手があることを、教えてあげたい。これは、蛇足だろうな。

(いしはらてるお)

~~~

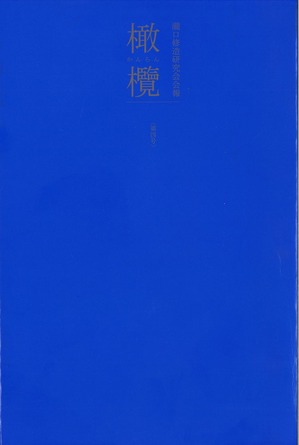

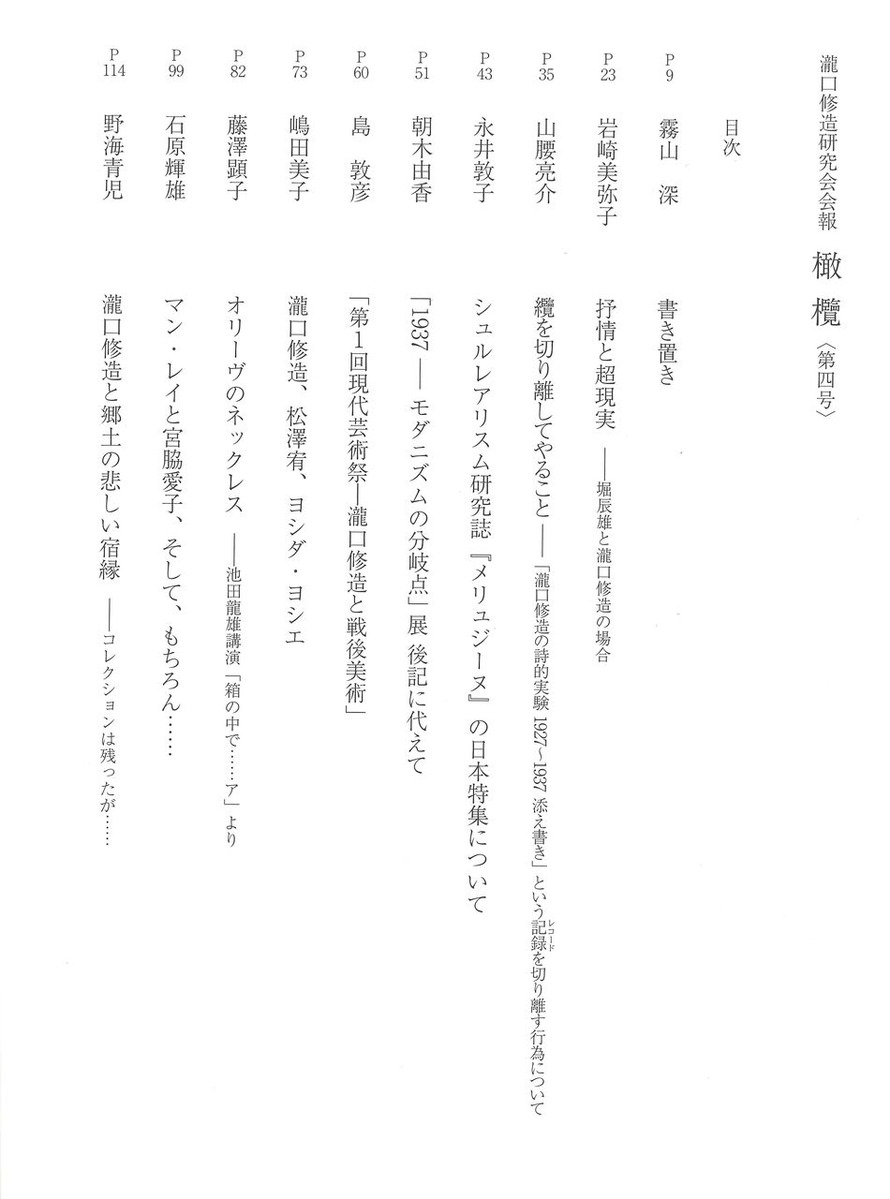

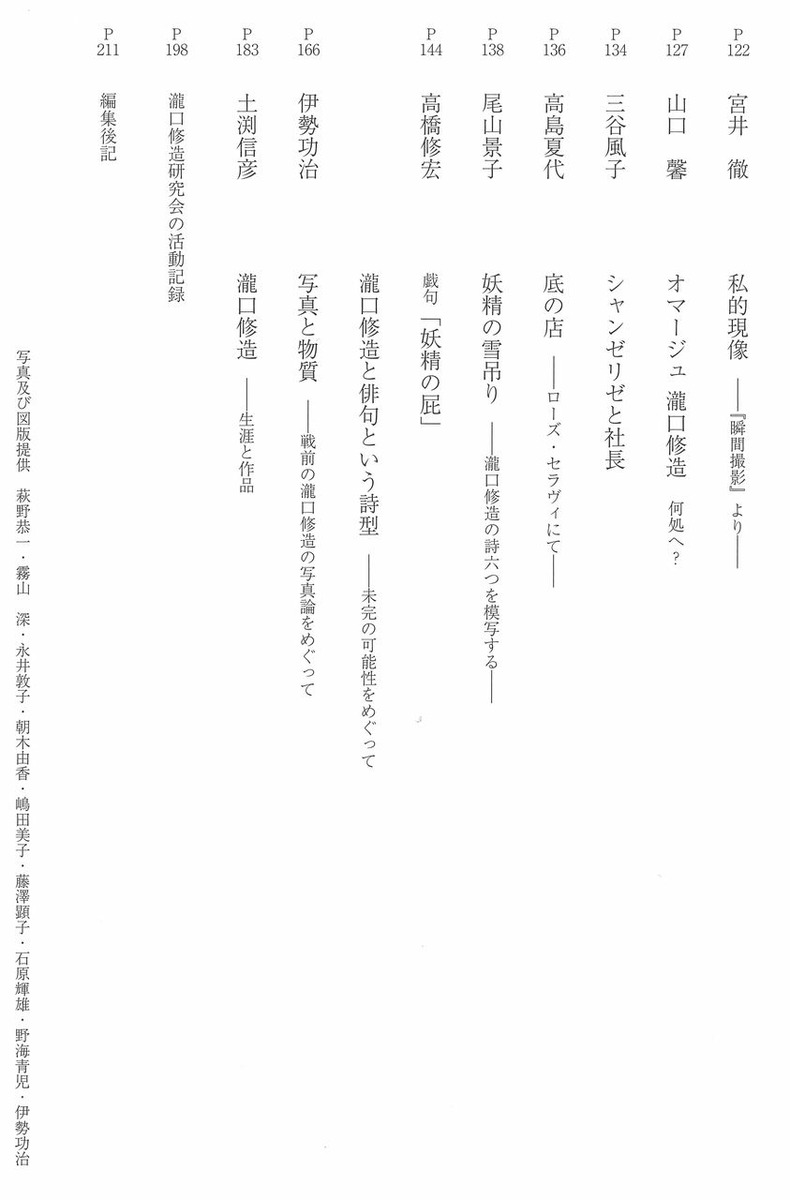

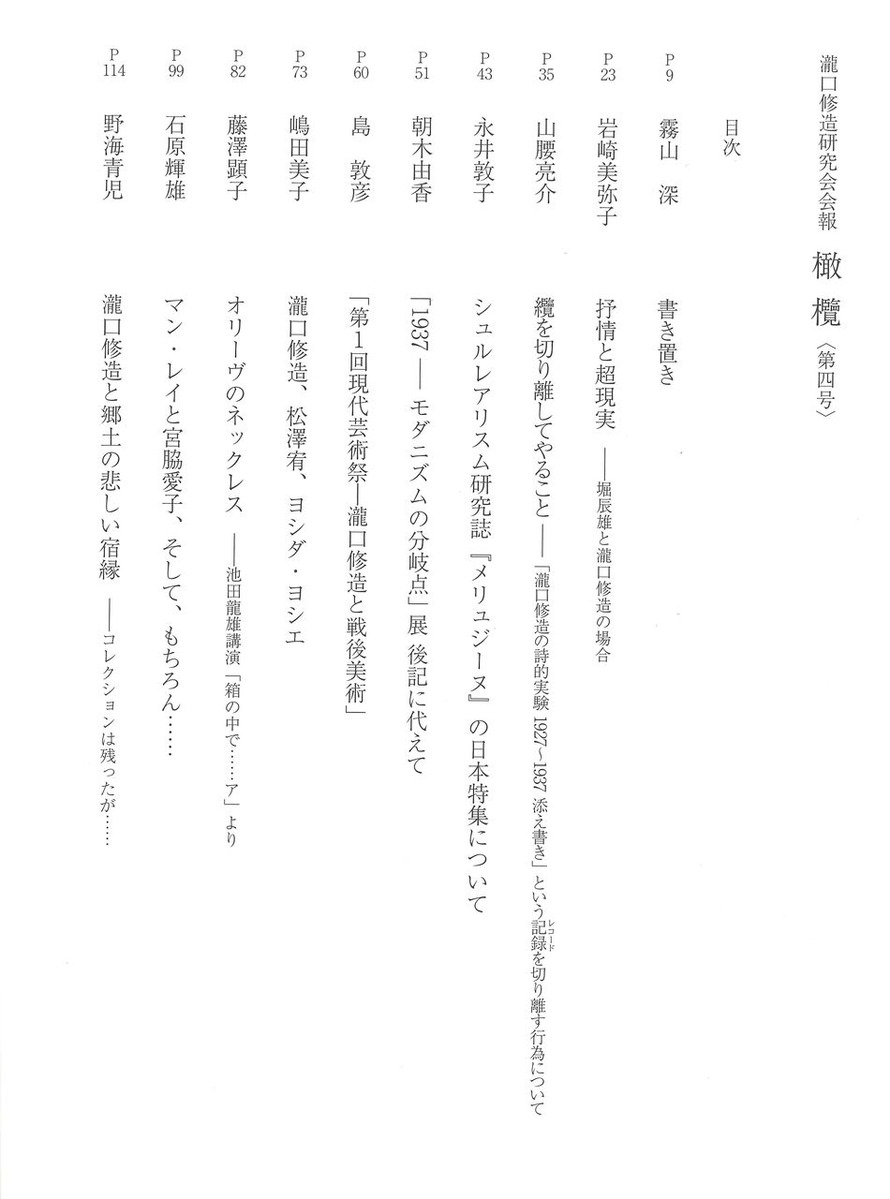

●「橄欖」第4号が

瀧口 修造(1903年(明治36年)12月7日 - 1979年(昭和54年)7月1日)の命日に刊行されました。

瀧口修造研究会 発行

瀧口修造研究会 発行

2018年7月1日

22.5x15.0cm 211P

執筆者は掲載順に、霧山深、岩崎美弥子、山腰亮介、永井敦子、朝木由香、島敦彦、嶋田美子、藤澤顕子、石原輝雄、野海青児、宮井徹、山口馨、三谷風子、高島夏代、尾山景子、高橋修宏、伊勢功治、土渕信彦。

『橄欖』はときの忘れもので扱っています。メールにてお申し込みください。

頒価:1,500円、送料250円

●今日のお勧め作品は、瀧口 修造です。

Ⅱ-18

Ⅱ-18

デカルコマニー

イメージサイズ:15.7×9.0cm

シートサイズ :19.3×13.1cm

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

※お問合せには、必ず「件名」「お名前」「連絡先(住所)」を明記してください。

ときの忘れものの通常業務は平日の火曜~土曜日です。日曜、月曜、祝日はお問い合わせには返信できませんので、予めご了承ください。

●ときの忘れものは昨年〒113-0021 東京都文京区本駒込5丁目4の1 LAS CASAS に移転しました。TEL: 03-6902-9530、FAX: 03-6902-9531

阿部勤設計の新しい空間についてはWEBマガジン<コラージ12月号18~24頁>に特集されています。

2018年から営業時間を19時まで延長します。

営業時間=火曜~土曜の平日11時~19時。日・月・祝日は休廊。

JR及び南北線の駒込駅南口から約8分です。

『不思議な取っ手』

京都西陣、晴明神社近くの古いビルにあるART OFFICE OZASAで、6月2日から末日まで催された展覧会「瀧口修造 宮脇愛子 ca.1960」展は、作品と人との一期一会を物語る最高の場であった。しかし、場所は京都、昨今の積極的な広報とは別の次元で、ひっそりと画廊の扉は開かれていた。気づかないまま通り過ぎた人も多かったと思うが、なにげなく画廊の扉を押した人の幸せに祝福を贈りたい。このようにして宮脇さんの初期油彩を観ることは、もう出来ないとわたしは思っているので、展覧会を見逃された方々に展示の様子を捉えた写真をアップし、最高の場の一端を味わってもらいたいと願う(横道に逸れてしまうけど)。

---

ART OFFICE OZASA 京都市上京区堅門前町414 西陣産業会館207

ART OFFICE OZASA 京都市上京区堅門前町414 西陣産業会館207 宮脇愛子『作品3-4-62』『作品3-3-62』など

宮脇愛子『作品3-4-62』『作品3-3-62』など瀧口 修造と宮脇愛子のお二人は、ときの忘れもののブログにアクセスされる皆さんにとっては親しく、その業績と人柄、作品との対面には、多数の機会が用意されてきたと思う。しかし、「二人の名前を冠した展覧会は始めてではないか」と綿貫さんにうかがい、展覧会のタイトルに記された「ca.1960」の意味合いを改めて考えた。

瀧口さんは、’58年の欧州旅行の後、「ジャーナリスティックな評論を書くことに障害を覚えはじめ」’60になると「スケッチブックに万年筆で文字でない線描を走らせ」10月に初個展を開催。’62年には「デカルコマニーに没頭する」ようになり、やがて、個人的に友人や知人に「言葉」や「個展への序文」、あるいは造形の仕事を贈る場合が増えていった。一方の宮脇さんは’59年に初個展を銀座の養清堂画廊で開催し「溶岩のようなマチエールの肌」で注目を集めた後、瀧口さんや阿部展也氏の勧めもあって単身イタリアに渡り、’61年にミラノのミニマ画廊で個展。’62年に帰国し東京画廊で国内二度目の個展を開くほど活躍。その折、作品を気に入ったパリの画商アンドレ・シェレールが「120号以上の大作ばかり15点ぐらいをまとめて」購入。彼と契約してパリに拠点を移し、「並列的なレリーフ状の油彩」を描いて同年10月パリで個展。マン・レイとの交流が深まったのは、この時期だと云う。そうした1960年頃の状況が、リアリティを持って会場を支配しているのだから、遅れてきた世代としては、嬉しいと云うか、不思議な感覚である。

瀧口修造 デカルコマニー 5点、宮脇愛子『作品3-3-62』

瀧口修造 デカルコマニー 5点、宮脇愛子『作品3-3-62』 宮脇愛子『作品3-6-62』『作品6』'61 瀧口修造 バーントドローイング、デカルコマニー

宮脇愛子『作品3-6-62』『作品6』'61 瀧口修造 バーントドローイング、デカルコマニー 宮脇愛子『作品』'62

宮脇愛子『作品』'62 どうして宮脇作品の前に立つと、重力に逆らう物質の意志を感じるのだろう。彼女の手から絞り出され空気を孕んで固まった大理石粉の皮膜が、実は思いの外にはかなく、今でもやっとの思いで形象を留めていると感じるのは、個人コレクションの中で静かに余生を送ってきたためだろうか。

瀧口さんのデカルコマニーから、海の深みと閉ざされた光を感じるのは、どうしてだろう。目には見えない何者かが、人の手を借りて紙の表面に、涙の痕跡を残した。──そんな事があるのだろうか。これまでもお二人の造形を見てきたはずなのに、特に気高い色彩を感じるのは、どうしてだろう。疑問ばかりがわたしの中を巡っている。

画廊であって画廊でなく、生活の痕跡をわずかばかり残す距離のもたせ方は、京都のスタイルと言って良いかと思う。画廊主は黒いパンツとシャツが似合う人、宮脇さんもそうした服装を好む人だった。瀧口さんは煙の影に隠れて、ウフフと笑っておられるように思う。昨日が瀧口さんの命日にあたるので、特にこんな連想をしてしまった。四人で談笑しているような、気分なのである。

画集『フォンタナ』、後方に掲載作品『無題』'64

画集『フォンタナ』、後方に掲載作品『無題』'64 宮脇愛子 個展ポスターなど

宮脇愛子 個展ポスターなど ミニマ画廊カタログなど

ミニマ画廊カタログなど東京で宮脇作品に魅せられ、パリに持ち帰ったシェレールは、没年から推測すると宮脇さんより1歳若く当時32歳。今回ART OFFICE OZASAで展示されている宮脇さんの油彩4作品は、氏との契約のもとパリ、モンパルナスのアトリエで制作された作品と思われ、シェレールの手許に長く置かれていた。近年、同氏のアフリカやアメリカの原始美術コレクションと共に市場に現れ、縁あって京都に招来された。そして、展覧会の後も京都に留まってくれれば(美術館などで)、地元民として幸せこの上ないのだが、全作品が展覧会の開催と同時に売約済となり、新しい所有者のところに移動してしまうと云う。ですから、ここには戻らないのです(涙)。

わたしは作品と人との物語に興味を持つ、そのための資料が沢山用意されているこの展覧会は、居心地が良く、宮脇さんのアトリエ、あるいは、瀧口さんの書斎にお邪魔している感覚。この幸せを解説したくなった。例えば、みすず書房が’64年に刊行した現代美術シリーズ第25巻『フォンタナ』のテキストで、瀧口さんが「フォンタナという作家ほど近づきやすく、また誤解されやすい作家もめずらしいのではないか、私はいろんな機会にそう感じる。」と書いた冒頭を飾る対向頁の図版に用いられたフォンタナの作品(’64年)が、瀧口作品(’62年、宮脇旧蔵)の横に掛けられている。その手前のテーブルの上には、名古屋のギャラリー高木で行われた宮脇さんの個展(‘80年)の折に磯崎新氏がデザインしたポスターが置かれている。これにはマン・レイが撮影した彼女の肖像写真が使われていて、その経緯などを知っているものだから、懐かしさが一杯。そして、語り部の第一人者となるのは、ミニマ画廊での個展カタログ。手に取り彼女の初期油彩を背景に写真を撮った。書体と色合い、そして、紙の手触り。ミラノの石造りの建物に差し込んでいた光が、彼女の絵肌に留められたまま、京都までやってきた感覚。考えてみれば、油彩の表面は大理石扮なのだから、親和性があるのは当然なのだ、眼の解釈は正直である。

中村美奈子 文鎮、瀧口修造 立体

中村美奈子 文鎮、瀧口修造 立体 市田文子 半革装『瀧口修造の詩的実験 1927-1937』他

市田文子 半革装『瀧口修造の詩的実験 1927-1937』他展示台には、造本作家グループLes fragments de Mの皆さん(羽田野麻吏、市田文子、平まどか、中村美奈子)による瀧口修造へのオマージュ本が飾られている。作品保護のためにわたしの場合は、白手袋越しでしか楽しめないが、革製本の国の知性に対して、湿潤な国の用紙達の苦しみを体験してこられた瀧口さんが、どんな感想を持たれたのか尋ねてみたい。見ると彼女たちと共演するようにアクリルケースの中に、デカルコマニーを用いた四角錐台(’70)が置かれている。裏面の穴から覗くと言葉が認められる。なんて書いてあるのだろう。瀧口さんが贈ったオブジェに、「書物は姿を変えていく」と書物好きのわたしは思ってしまうのだった。

手前に造本作家グループの装幀本、後方に瀧口修造、宮脇愛子

手前に造本作家グループの装幀本、後方に瀧口修造、宮脇愛子 岡崎和郎、瀧口修造、ルーチョ・フォンタナなど

岡崎和郎、瀧口修造、ルーチョ・フォンタナなど天井高4メートルと云う広い空間の、光に包まれた窓側の椅子に座って、会場を見渡している。視線の先に掛けられた作品たちとは、離れているから図像を見ているというのではなくて、存在を感じているといった感覚。並んで掛けられた斎藤義重、阿部展也両氏の小品などは、宮脇さんへのアドバイスの時期に関わるものなので、会話の余韻が立ち現れ、「ca.1960」へと続く彼女の新しい人生の扉であったように思う。57年の後、その取っ手をゆるやかに回すのは、だれだろう。開けることと閉めることが同時に行われる人生の扉。作品もそうした扉の一形態であるのは間違いない。ここからでは見えないが、対向壁には岡崎和郎さんによる一対の「HISASHI」が、題名そのままに「鳥のように」飛翔しているはずだから、心憎い演出である。柱の影に誰か居るのかしら……

---

京都の梅雨開けは、「夕立三日」前祭の巡行が終わる頃だと云う。展覧会は終わってしまったが、幸せな記憶が残された。京都に住まいを移し画廊での仕事を始めた女性の、素直な指の先にも不思議な取っ手があることを、教えてあげたい。これは、蛇足だろうな。

(いしはらてるお)

~~~

●「橄欖」第4号が

瀧口 修造(1903年(明治36年)12月7日 - 1979年(昭和54年)7月1日)の命日に刊行されました。

瀧口修造研究会 発行

瀧口修造研究会 発行2018年7月1日

22.5x15.0cm 211P

執筆者は掲載順に、霧山深、岩崎美弥子、山腰亮介、永井敦子、朝木由香、島敦彦、嶋田美子、藤澤顕子、石原輝雄、野海青児、宮井徹、山口馨、三谷風子、高島夏代、尾山景子、高橋修宏、伊勢功治、土渕信彦。

『橄欖』はときの忘れもので扱っています。メールにてお申し込みください。

頒価:1,500円、送料250円

●今日のお勧め作品は、瀧口 修造です。

Ⅱ-18

Ⅱ-18デカルコマニー

イメージサイズ:15.7×9.0cm

シートサイズ :19.3×13.1cm

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

※お問合せには、必ず「件名」「お名前」「連絡先(住所)」を明記してください。

ときの忘れものの通常業務は平日の火曜~土曜日です。日曜、月曜、祝日はお問い合わせには返信できませんので、予めご了承ください。

●ときの忘れものは昨年〒113-0021 東京都文京区本駒込5丁目4の1 LAS CASAS に移転しました。TEL: 03-6902-9530、FAX: 03-6902-9531

阿部勤設計の新しい空間についてはWEBマガジン<コラージ12月号18~24頁>に特集されています。

2018年から営業時間を19時まで延長します。

営業時間=火曜~土曜の平日11時~19時。日・月・祝日は休廊。

JR及び南北線の駒込駅南口から約8分です。

コメント