「福原義春コレクション 花開く色彩―駒井哲郎のモノタイプ」の展示に寄せて

吉岡知子(埼玉県立近代美術館学芸員)

駒井哲郎のモノタイプは、近年評価が大きく高まっている。晩年のおよそ10年間に、駒井はモノタイプを120点以上制作したとされるが、生前に刊行された作品集『駒井哲郎銅版画作品集』(1973年、美術出版社)や、没後の『駒井哲郎版画作品集』(1979年、美術出版社)には、モノタイプは掲載されなかった。銅版画によって「白と黒の造形」を追究し続けた駒井が晩年に手がけた色彩豊かなモノタイプは、駒井自身にとっても、周囲の批評家や美術家たちにとっても、長らく評価が難しかったことがうかがえる。

だが、この10年を振り返ると、モノタイプはむしろ積極的に紹介されてきた。2010年に資生堂ギャラリーおよび資生堂アートハウスで開催された「駒井哲郎作品展 福原コレクション 生誕90周年―闇と光のあわいに」では、「色への憧憬」と題した資生堂ギャラリーでの展示において、福原義春氏が収集した駒井のモノタイプがまとまったかたちで紹介された。2011年から翌年にかけて福原コレクションの全貌を紹介した「駒井哲郎 1920-1976」展(町田市立国際版画美術館ほか巡回)、さらに昨年横浜美術館で開催された「駒井哲郎―煌めく紙上の宇宙」展においても、モノタイプの作品が数多く展示された。晩年に色彩家としての資質を発揮し、自らの感性を解放した作品群として、モノタイプは駒井の創造の軌跡をたどるうえで、新たな注目を集めている。こうした評価の変遷の背景に、モノタイプを早くから収集された福原氏の鋭い眼があったことは見逃せないだろう。

現在開催されている世田谷美術館のコレクション展では「福原義春コレクション 花開く色彩―駒井哲郎のモノタイプ」と題したコーナー展示(以下、本展示)において、駒井のモノタイプが前期と後期に分けて20点ずつ、あわせて40点紹介されている。世田谷美術館(福原コレクション)は駒井が制作した120点を超えるモノタイプの半数以上を所蔵するが、本展示では、昨年横浜美術館に出品された18点を除いたなかから作品を選定したという。

コレクション展示室では、まず新規の寄贈を含む森芳雄の作品と同時代の美術家の作品約70点による充実した展示があり、続く最も奥の小さな部屋に、駒井の作品がひっそりと紹介されていた(註1)。作品がモノタイプのみに絞られていたため、これまで白と黒の銅版画と対比するかたちで「駒井が色彩への渇望を解放し、自由に制作した作品群」として一括りに捉えてしまいがちだったモノタイプに、一作品ずつじっくりと向き合うことができた。そして、ほぼ制作年順に展示された作品を通じて、およそ10年間にわたって手がけられたモノタイプのなかに、とても豊かなヴァリエーションがあることに改めて気づかされた。

駒井のモノタイプは、銅版の上に油絵具や油性インクで形象を描き、プレス機で刷りとる手法が用いられており、一度刷ると版は壊れてしまい、二度と同じ作品を刷ることはできない。駒井が本格的にモノタイプの制作に着手したのは、1964年頃からといわれている。林洋子氏は、駒井が1963年にドガの版画について寄せた文章に「1890年頃から創られたドガのモノタイプの作品は、彼の知る限りの版画の機能と油絵のメチエを完全に生かした見事な仕事だと僕は思う」(註2)と書いたことから、モノタイプの制作の動機のひとつにドガの版画があった可能性を指摘する(註3)。また駒井は1963年秋に交通事故に遭い、両下肢を骨折するが、その治療の間に書き綴った日記では1964年6月14日に「家に帰ったらモノタイプをたくさん創ること、あんまり大きくないもの」(註4)と記している。

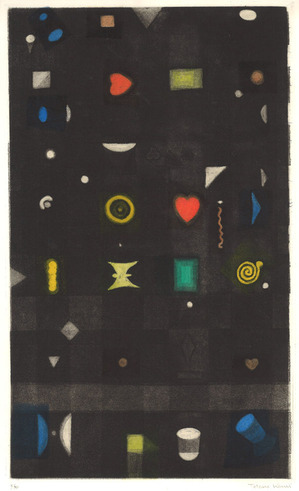

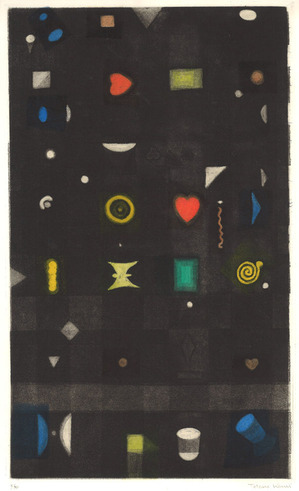

こうしたモノタイプへの関心を実践するかのように、1964年12月、駒井は「小影像集」と題した6点組の小さなモノタイプを制作した。本展示にも出品されたこれらの作品では、黒の背景に赤や黄色の円や三角形が浮遊するかのように配されている。続いて展示されていた数点の《静物(Nature Morte)》(1967年頃)では、カラフルな色面を背景に、単純化されたかたちの静物が配され、着手し始めたモノタイプの手法と色彩の効果とを試みている様子がうかがえる。

一方、本展示の解説パネルにも記されていたように、駒井のモノタイプ制作には、雑誌の表紙や挿絵の仕事が深く関わっていた。モノタイプは、腐蝕という過程を経て制作される銅版画とは異なり、時間をかけずに刷ることができるため、毎月の締切がある雑誌のカットの仕事には適していた。早い時期では1961年に、駒井は慶応幼稚舎が刊行する雑誌『仔馬』にモノタイプの挿絵を寄稿し、また1972年には『新潮』の表紙のために毎月カラフルなモノタイプを制作した。本展示を担当された石井幸彦氏にうかがったお話では、福原氏から寄贈になったモノタイプには、周囲に雑誌の巻号が書き込まれていたり、トレーシングペーパーが上にかかっていたりと、雑誌に使用された形跡を留めたままの作品もあったという。

駒井哲郎のモノタイプが掲載された雑誌

駒井哲郎のモノタイプが掲載された雑誌

上段左から、『新潮』1972年6月号、3月号、2月号、1月号

下段左から、『仔馬』第13巻第1号(1961年6月)、『コスモス』1971年10月号

はじめは実験的に、あるいは雑誌の仕事としてモノタイプに取り組んだ駒井は、1970年に自由が丘画廊で開催された個展にモノタイプを作品として発表し、この頃から制作に一層集中するようになる。《題名不詳(花瓶の花)》や《題名不詳(湖)》(いずれも1972年頃)には、絵具を指でこすった痕跡や、散りばめられたパステル粉など、絵画にも通じる触覚的な、あるいは即興的な表現がみられ、モノタイプという技法だからこそ可能な表現へと駒井が踏み出したことがわかる。

そもそも駒井は10代で銅版画をはじめて以来、心に浮かぶイメージを作品に刻みつけるために、さまざまな技法を試みながら制作を続けた美術家であった。「素材と主題の相互作用がどうしても必要だと思うし、それによってこそ、銅版画のうちのビュランならビュラン、腐刻画なら腐刻画でしか出来ない独自の世界が開けていく可能性があるのだろう」(註5)と記したように、駒井にとって技法と生み出されるべきイメージは分かち難く結びついていた。モノタイプに次第にのめり込んでいった駒井が、モノタイプでしか出来ない「独自の世界が開けていく可能性」を目指して、思索と実践を繰り返したであろうことは想像に難くない。

一方、モノタイプを1973年の作品集に掲載しなかったことからもわかるように、駒井のなかでその制作に対する葛藤があったことも見逃せない。1970年代にはモノタイプと並行して、初心に帰るかのようにエッチングの技法にストイックに向き合い、風景や静物を緻密な線で刻んだ作品を手がけている。これまでに確固として築いてきた技法をより深く追究したいという思いと、そこから飛び出して新しい技法による自由な制作に没入したいという欲望は、どちらも晩年の駒井にとって極めて強いものであったに違いない。

本展示を通して印象的だったのは、《「小影像集」La porte(扉)》(1964年)や《題名不詳(海の見える窓)》(制作年不詳)、《Fenêtre(海の見える窓)》(1966-67年頃)などの作品に描かれた、窓の向こうに見える青い空と海である。窓や扉といった向こう側の空間に通じる開口部は、詩画集『人それを呼んで反歌という』のPL.1「詩人の肖像」やPL.6「年齢について」にみられるように、1960年代から駒井の銅版画にしばしば登場するモチーフだが、その向こう側は白い光、または黒い闇に覆われて、見る者はそこに何があるのかを確かめることができない。しかし、先に挙げた三作品では、モノタイプだからこそ描くことができる鮮やかなブルーの空と海が、窓や扉を隔てた向こう側に広がっている。

別の空間へ通じる入口といえば、《地図のある静物》(1972年)や《Deux vases de fleurs et souvenir de Mr H.(二つの花瓶の花とH氏の記念品)》(1975年)にシン・コレと呼ばれる技法を用いて、コラージュのように挿入されたヨーロッパの古地図も忘れ難い。型紙とパステル粉を用いてカラフルに刷られた器と花の向こう側に、壁紙のように貼られた古い地図は、時間的にも空間的にも「いま、ここ」ではないどこかへと見る者を誘う。古地図は、駒井の手で創られていない印刷物だからこそ、作品のなかに異なる時空間が突如として現れたような印象をより一層強く与えている。駒井はモノタイプという技法の追究を通じて、「いま、ここ」とは別の時間や空間が存在すること、そして、その「独自の世界が開けていく」イメージを、見る者に、そして駒井自身に提示していたのではないだろうか。

全体像はなかなか把握できないといわれる駒井のモノタイプだが、その魅力はまだ紹介されはじめたばかりで、実証的な調査や解釈の可能性がさらに広がっていることを、世田谷美術館における展示は改めて教えてくれた思いがする。

(よしおか ともこ)

註1)本展示では、展示室入口に解説パネルが掲示されるとともに、資料としてモノタイプに関する以下の文献のコピーが配布されていた。村上由美「―収蔵品紹介―駒井哲郎(1920-1976)「窓(Fenêtre)」制作年不詳(57.3×42.0cm)モノタイプ」『美術館だより・友の会だより』第38号、世田谷美術館、1996年12月

註2)駒井哲郎「ドガと版画」『白と黒の造形』、講談社文芸文庫、2006年、p.166(初出:『現代美術 ドガ』〔付録月報〕、みすず書房、1963年12月)

註3)林洋子「モノタイプに向けられた「はにかみと感激」:「絵画と版画のはざまの駒井哲郎」『駒井哲郎作品展 福原コレクション』カタログ、資生堂 企画文化部、2010年、pp.21-24

註4)中村稔『束の間の幻影―銅版画家駒井哲郎の生涯』、新潮社、1991年、p.230

註5)駒井哲郎「私の芸術」『白と黒の造形』、前掲註(1)、p.22(初出:「私の芸術論」『現代版画 駒井哲郎』、筑摩書房、1970年)

■吉岡知子(よしおか・ともこ)

1982年東京生まれ。2008年東京大学大学院総合文化研究科修士課程修了。同年より埼玉県立近代美術館学芸員。専門は日本近代美術史。主な担当展覧会は「原田直次郎展」(2016年)。

●展覧会のご案内

ミュージアム コレクションⅡ 森芳雄と仲間たち

会期:2019年8月3日(土)~2019年11月24日(日)

開館時間:10:00~18:00(入場は17:30まで)

休館日:毎週月曜日(祝・休日の場合は開館、翌平日休館)

会場:世田谷美術館2階展示室

開催概要

(前略)昨年、森芳雄氏の遺族や関係者から代表作を含む油彩、素描などの寄贈がありました。本展では新規寄贈品を初公開するとともに、これまでの所蔵作品3点を加え、抽象と具象の狭間で独自の画業を構築した森芳雄の絵画世界を紹介します。そして森芳雄と共に生き、新しい絵画の創造に全身全霊を傾けた世田谷の仲間たちの作品もとりあげます。自由美術家協会の盟友・山口薫、難波田龍起、武蔵野美術大学の同僚・麻生三郎、須田寿、そして森が関係した画廊のグループ展のメンバー同士である脇田和らの油彩作品も一緒に展示します。(中略)

また、小コーナーでは駒井哲郎(1920-1976)の詩情豊かなモノタイプの版画作品をまとめて展示します。(世田谷美術館ホームページより)

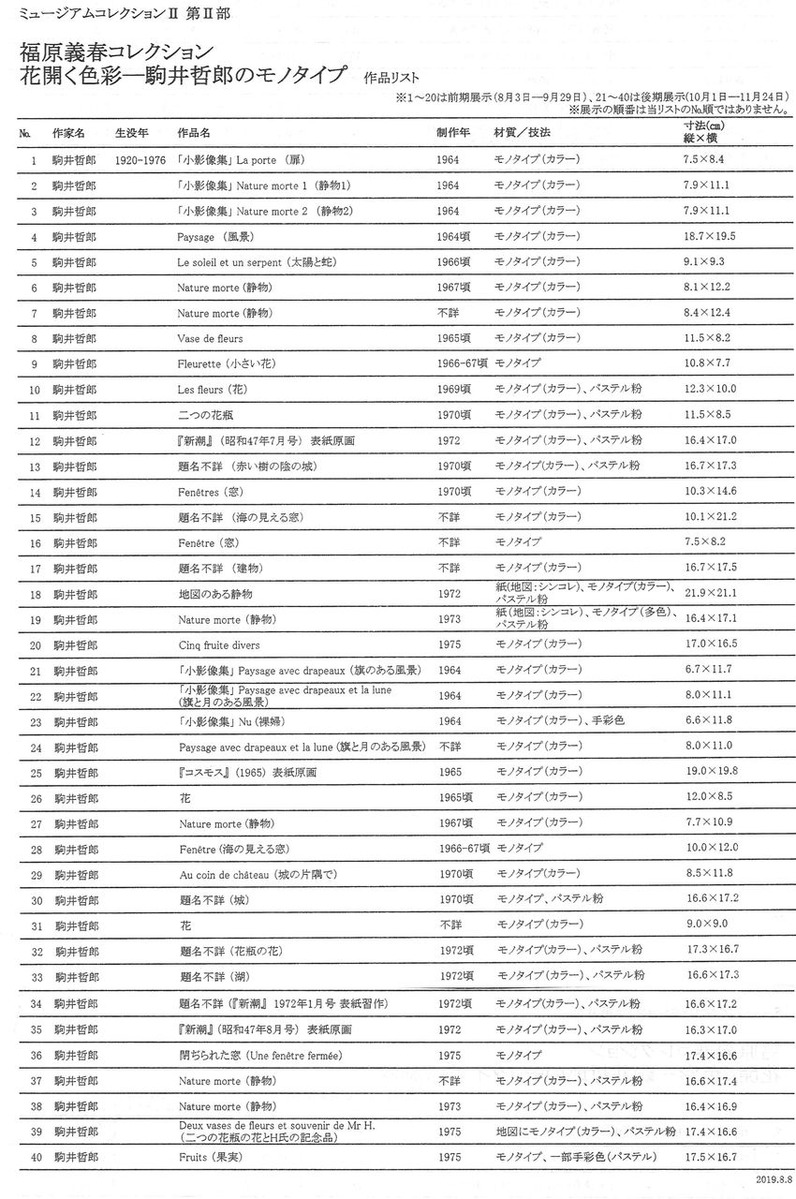

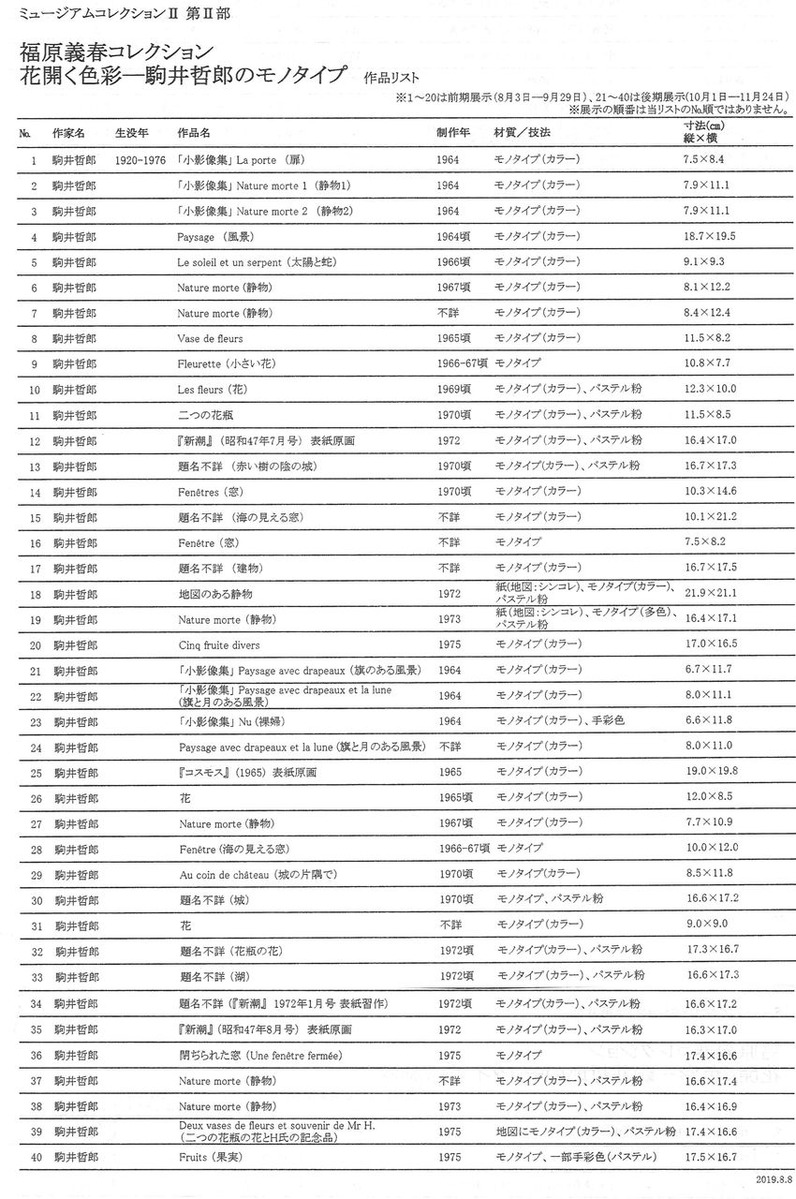

●出品リスト(クリックすると拡大されます)

*画廊亭主敬白

本日22日は本来なら中村惠一さんの連載「美術・北の国から」第3回の掲載(更新)日であり、中村さんから原稿もいただいていましたが24日に掲載を繰り延べし、上掲の吉岡知子さんの「福原義春コレクション 花開く色彩―駒井哲郎のモノタイプ」の展示に寄せて、を急遽掲載させていただくことにしました。

中村さん、そして愛読者の皆さんには深くお詫びいたします。

なぜかというと、吉岡さんの紹介してくださった世田谷美術館の小展示「福原義春コレクション 花開く色彩―駒井哲郎のモノタイプ」が明後日24日に終了してしまうからです。

駒井追っ駆け隊長を自称する亭主が一押しの歴史的、画期的な展示です。前期、後期各20点づつ計40点の小展示ですが、駒井哲郎の史上初めてのモノタイプのみの展示です。

駒井先生の生前、没後を通じて「白と黒の造形」という決まり文句のもとで色彩豊かなモノタイプ作品は冷遇され、無視され、安東次男、岡田隆彦その他駒井先生の周辺のどなたも高く評価することはなかった。

福原義春さんが早くから駒井先生の色彩画家としての側面を評価し、ひたすらモノタイプ作品の収集に尽くされたことはこのブログで幾度も書いたとおりです。

本稿は今まで本格的に論じられたことがなかった駒井先生のはじめてのモノタイプ論であります。

筆者の吉岡さんは埼玉県立近代美術館が2017年に開催した「駒井哲郎 夢の散策者」展(武田コレクション)の担当学芸員でした。

残り会期は本日を入れて三日、ぜひ、世田谷美術館にお運びいただき、駒井先生の静謐な色彩世界に浸ってください。

●今日のお勧め作品は駒井哲郎です。

駒井哲郎

駒井哲郎

「時間の玩具」

1970年

アクアチント(カラー)

イメージサイズ:38.5×23.0cm

シートサイズ:49.0×32.3cm

Ed.30 サインあり

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

※お問合せには、必ず「件名」「お名前」「連絡先(住所)」を明記してください。

●ときの忘れものは青山から〒113-0021 東京都文京区本駒込5丁目4の1 LAS CASAS に移転しました。

阿部勤設計の新しい空間はWEBマガジン<コラージ2017年12月号18~24頁>に特集されています。JR及び南北線の駒込駅南口から約8分です。

TEL: 03-6902-9530、FAX: 03-6902-9531

E-mail:info@tokinowasuremono.com

営業時間=火曜~土曜の平日11時~19時。*日・月・祝日は休廊。

吉岡知子(埼玉県立近代美術館学芸員)

駒井哲郎のモノタイプは、近年評価が大きく高まっている。晩年のおよそ10年間に、駒井はモノタイプを120点以上制作したとされるが、生前に刊行された作品集『駒井哲郎銅版画作品集』(1973年、美術出版社)や、没後の『駒井哲郎版画作品集』(1979年、美術出版社)には、モノタイプは掲載されなかった。銅版画によって「白と黒の造形」を追究し続けた駒井が晩年に手がけた色彩豊かなモノタイプは、駒井自身にとっても、周囲の批評家や美術家たちにとっても、長らく評価が難しかったことがうかがえる。

だが、この10年を振り返ると、モノタイプはむしろ積極的に紹介されてきた。2010年に資生堂ギャラリーおよび資生堂アートハウスで開催された「駒井哲郎作品展 福原コレクション 生誕90周年―闇と光のあわいに」では、「色への憧憬」と題した資生堂ギャラリーでの展示において、福原義春氏が収集した駒井のモノタイプがまとまったかたちで紹介された。2011年から翌年にかけて福原コレクションの全貌を紹介した「駒井哲郎 1920-1976」展(町田市立国際版画美術館ほか巡回)、さらに昨年横浜美術館で開催された「駒井哲郎―煌めく紙上の宇宙」展においても、モノタイプの作品が数多く展示された。晩年に色彩家としての資質を発揮し、自らの感性を解放した作品群として、モノタイプは駒井の創造の軌跡をたどるうえで、新たな注目を集めている。こうした評価の変遷の背景に、モノタイプを早くから収集された福原氏の鋭い眼があったことは見逃せないだろう。

現在開催されている世田谷美術館のコレクション展では「福原義春コレクション 花開く色彩―駒井哲郎のモノタイプ」と題したコーナー展示(以下、本展示)において、駒井のモノタイプが前期と後期に分けて20点ずつ、あわせて40点紹介されている。世田谷美術館(福原コレクション)は駒井が制作した120点を超えるモノタイプの半数以上を所蔵するが、本展示では、昨年横浜美術館に出品された18点を除いたなかから作品を選定したという。

コレクション展示室では、まず新規の寄贈を含む森芳雄の作品と同時代の美術家の作品約70点による充実した展示があり、続く最も奥の小さな部屋に、駒井の作品がひっそりと紹介されていた(註1)。作品がモノタイプのみに絞られていたため、これまで白と黒の銅版画と対比するかたちで「駒井が色彩への渇望を解放し、自由に制作した作品群」として一括りに捉えてしまいがちだったモノタイプに、一作品ずつじっくりと向き合うことができた。そして、ほぼ制作年順に展示された作品を通じて、およそ10年間にわたって手がけられたモノタイプのなかに、とても豊かなヴァリエーションがあることに改めて気づかされた。

駒井のモノタイプは、銅版の上に油絵具や油性インクで形象を描き、プレス機で刷りとる手法が用いられており、一度刷ると版は壊れてしまい、二度と同じ作品を刷ることはできない。駒井が本格的にモノタイプの制作に着手したのは、1964年頃からといわれている。林洋子氏は、駒井が1963年にドガの版画について寄せた文章に「1890年頃から創られたドガのモノタイプの作品は、彼の知る限りの版画の機能と油絵のメチエを完全に生かした見事な仕事だと僕は思う」(註2)と書いたことから、モノタイプの制作の動機のひとつにドガの版画があった可能性を指摘する(註3)。また駒井は1963年秋に交通事故に遭い、両下肢を骨折するが、その治療の間に書き綴った日記では1964年6月14日に「家に帰ったらモノタイプをたくさん創ること、あんまり大きくないもの」(註4)と記している。

こうしたモノタイプへの関心を実践するかのように、1964年12月、駒井は「小影像集」と題した6点組の小さなモノタイプを制作した。本展示にも出品されたこれらの作品では、黒の背景に赤や黄色の円や三角形が浮遊するかのように配されている。続いて展示されていた数点の《静物(Nature Morte)》(1967年頃)では、カラフルな色面を背景に、単純化されたかたちの静物が配され、着手し始めたモノタイプの手法と色彩の効果とを試みている様子がうかがえる。

一方、本展示の解説パネルにも記されていたように、駒井のモノタイプ制作には、雑誌の表紙や挿絵の仕事が深く関わっていた。モノタイプは、腐蝕という過程を経て制作される銅版画とは異なり、時間をかけずに刷ることができるため、毎月の締切がある雑誌のカットの仕事には適していた。早い時期では1961年に、駒井は慶応幼稚舎が刊行する雑誌『仔馬』にモノタイプの挿絵を寄稿し、また1972年には『新潮』の表紙のために毎月カラフルなモノタイプを制作した。本展示を担当された石井幸彦氏にうかがったお話では、福原氏から寄贈になったモノタイプには、周囲に雑誌の巻号が書き込まれていたり、トレーシングペーパーが上にかかっていたりと、雑誌に使用された形跡を留めたままの作品もあったという。

駒井哲郎のモノタイプが掲載された雑誌

駒井哲郎のモノタイプが掲載された雑誌上段左から、『新潮』1972年6月号、3月号、2月号、1月号

下段左から、『仔馬』第13巻第1号(1961年6月)、『コスモス』1971年10月号

はじめは実験的に、あるいは雑誌の仕事としてモノタイプに取り組んだ駒井は、1970年に自由が丘画廊で開催された個展にモノタイプを作品として発表し、この頃から制作に一層集中するようになる。《題名不詳(花瓶の花)》や《題名不詳(湖)》(いずれも1972年頃)には、絵具を指でこすった痕跡や、散りばめられたパステル粉など、絵画にも通じる触覚的な、あるいは即興的な表現がみられ、モノタイプという技法だからこそ可能な表現へと駒井が踏み出したことがわかる。

そもそも駒井は10代で銅版画をはじめて以来、心に浮かぶイメージを作品に刻みつけるために、さまざまな技法を試みながら制作を続けた美術家であった。「素材と主題の相互作用がどうしても必要だと思うし、それによってこそ、銅版画のうちのビュランならビュラン、腐刻画なら腐刻画でしか出来ない独自の世界が開けていく可能性があるのだろう」(註5)と記したように、駒井にとって技法と生み出されるべきイメージは分かち難く結びついていた。モノタイプに次第にのめり込んでいった駒井が、モノタイプでしか出来ない「独自の世界が開けていく可能性」を目指して、思索と実践を繰り返したであろうことは想像に難くない。

一方、モノタイプを1973年の作品集に掲載しなかったことからもわかるように、駒井のなかでその制作に対する葛藤があったことも見逃せない。1970年代にはモノタイプと並行して、初心に帰るかのようにエッチングの技法にストイックに向き合い、風景や静物を緻密な線で刻んだ作品を手がけている。これまでに確固として築いてきた技法をより深く追究したいという思いと、そこから飛び出して新しい技法による自由な制作に没入したいという欲望は、どちらも晩年の駒井にとって極めて強いものであったに違いない。

本展示を通して印象的だったのは、《「小影像集」La porte(扉)》(1964年)や《題名不詳(海の見える窓)》(制作年不詳)、《Fenêtre(海の見える窓)》(1966-67年頃)などの作品に描かれた、窓の向こうに見える青い空と海である。窓や扉といった向こう側の空間に通じる開口部は、詩画集『人それを呼んで反歌という』のPL.1「詩人の肖像」やPL.6「年齢について」にみられるように、1960年代から駒井の銅版画にしばしば登場するモチーフだが、その向こう側は白い光、または黒い闇に覆われて、見る者はそこに何があるのかを確かめることができない。しかし、先に挙げた三作品では、モノタイプだからこそ描くことができる鮮やかなブルーの空と海が、窓や扉を隔てた向こう側に広がっている。

別の空間へ通じる入口といえば、《地図のある静物》(1972年)や《Deux vases de fleurs et souvenir de Mr H.(二つの花瓶の花とH氏の記念品)》(1975年)にシン・コレと呼ばれる技法を用いて、コラージュのように挿入されたヨーロッパの古地図も忘れ難い。型紙とパステル粉を用いてカラフルに刷られた器と花の向こう側に、壁紙のように貼られた古い地図は、時間的にも空間的にも「いま、ここ」ではないどこかへと見る者を誘う。古地図は、駒井の手で創られていない印刷物だからこそ、作品のなかに異なる時空間が突如として現れたような印象をより一層強く与えている。駒井はモノタイプという技法の追究を通じて、「いま、ここ」とは別の時間や空間が存在すること、そして、その「独自の世界が開けていく」イメージを、見る者に、そして駒井自身に提示していたのではないだろうか。

全体像はなかなか把握できないといわれる駒井のモノタイプだが、その魅力はまだ紹介されはじめたばかりで、実証的な調査や解釈の可能性がさらに広がっていることを、世田谷美術館における展示は改めて教えてくれた思いがする。

(よしおか ともこ)

註1)本展示では、展示室入口に解説パネルが掲示されるとともに、資料としてモノタイプに関する以下の文献のコピーが配布されていた。村上由美「―収蔵品紹介―駒井哲郎(1920-1976)「窓(Fenêtre)」制作年不詳(57.3×42.0cm)モノタイプ」『美術館だより・友の会だより』第38号、世田谷美術館、1996年12月

註2)駒井哲郎「ドガと版画」『白と黒の造形』、講談社文芸文庫、2006年、p.166(初出:『現代美術 ドガ』〔付録月報〕、みすず書房、1963年12月)

註3)林洋子「モノタイプに向けられた「はにかみと感激」:「絵画と版画のはざまの駒井哲郎」『駒井哲郎作品展 福原コレクション』カタログ、資生堂 企画文化部、2010年、pp.21-24

註4)中村稔『束の間の幻影―銅版画家駒井哲郎の生涯』、新潮社、1991年、p.230

註5)駒井哲郎「私の芸術」『白と黒の造形』、前掲註(1)、p.22(初出:「私の芸術論」『現代版画 駒井哲郎』、筑摩書房、1970年)

■吉岡知子(よしおか・ともこ)

1982年東京生まれ。2008年東京大学大学院総合文化研究科修士課程修了。同年より埼玉県立近代美術館学芸員。専門は日本近代美術史。主な担当展覧会は「原田直次郎展」(2016年)。

●展覧会のご案内

ミュージアム コレクションⅡ 森芳雄と仲間たち

会期:2019年8月3日(土)~2019年11月24日(日)

開館時間:10:00~18:00(入場は17:30まで)

休館日:毎週月曜日(祝・休日の場合は開館、翌平日休館)

会場:世田谷美術館2階展示室

開催概要

(前略)昨年、森芳雄氏の遺族や関係者から代表作を含む油彩、素描などの寄贈がありました。本展では新規寄贈品を初公開するとともに、これまでの所蔵作品3点を加え、抽象と具象の狭間で独自の画業を構築した森芳雄の絵画世界を紹介します。そして森芳雄と共に生き、新しい絵画の創造に全身全霊を傾けた世田谷の仲間たちの作品もとりあげます。自由美術家協会の盟友・山口薫、難波田龍起、武蔵野美術大学の同僚・麻生三郎、須田寿、そして森が関係した画廊のグループ展のメンバー同士である脇田和らの油彩作品も一緒に展示します。(中略)

また、小コーナーでは駒井哲郎(1920-1976)の詩情豊かなモノタイプの版画作品をまとめて展示します。(世田谷美術館ホームページより)

●出品リスト(クリックすると拡大されます)

*画廊亭主敬白

本日22日は本来なら中村惠一さんの連載「美術・北の国から」第3回の掲載(更新)日であり、中村さんから原稿もいただいていましたが24日に掲載を繰り延べし、上掲の吉岡知子さんの「福原義春コレクション 花開く色彩―駒井哲郎のモノタイプ」の展示に寄せて、を急遽掲載させていただくことにしました。

中村さん、そして愛読者の皆さんには深くお詫びいたします。

なぜかというと、吉岡さんの紹介してくださった世田谷美術館の小展示「福原義春コレクション 花開く色彩―駒井哲郎のモノタイプ」が明後日24日に終了してしまうからです。

駒井追っ駆け隊長を自称する亭主が一押しの歴史的、画期的な展示です。前期、後期各20点づつ計40点の小展示ですが、駒井哲郎の史上初めてのモノタイプのみの展示です。

駒井先生の生前、没後を通じて「白と黒の造形」という決まり文句のもとで色彩豊かなモノタイプ作品は冷遇され、無視され、安東次男、岡田隆彦その他駒井先生の周辺のどなたも高く評価することはなかった。

福原義春さんが早くから駒井先生の色彩画家としての側面を評価し、ひたすらモノタイプ作品の収集に尽くされたことはこのブログで幾度も書いたとおりです。

本稿は今まで本格的に論じられたことがなかった駒井先生のはじめてのモノタイプ論であります。

筆者の吉岡さんは埼玉県立近代美術館が2017年に開催した「駒井哲郎 夢の散策者」展(武田コレクション)の担当学芸員でした。

残り会期は本日を入れて三日、ぜひ、世田谷美術館にお運びいただき、駒井先生の静謐な色彩世界に浸ってください。

●今日のお勧め作品は駒井哲郎です。

駒井哲郎

駒井哲郎「時間の玩具」

1970年

アクアチント(カラー)

イメージサイズ:38.5×23.0cm

シートサイズ:49.0×32.3cm

Ed.30 サインあり

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

※お問合せには、必ず「件名」「お名前」「連絡先(住所)」を明記してください。

●ときの忘れものは青山から〒113-0021 東京都文京区本駒込5丁目4の1 LAS CASAS に移転しました。

阿部勤設計の新しい空間はWEBマガジン<コラージ2017年12月号18~24頁>に特集されています。JR及び南北線の駒込駅南口から約8分です。

TEL: 03-6902-9530、FAX: 03-6902-9531

E-mail:info@tokinowasuremono.com

営業時間=火曜~土曜の平日11時~19時。*日・月・祝日は休廊。

コメント