うろうろをへて、こつこつの果て 展評

日比谷安希子(横浜市民ギャラリーあざみ野 学芸員)

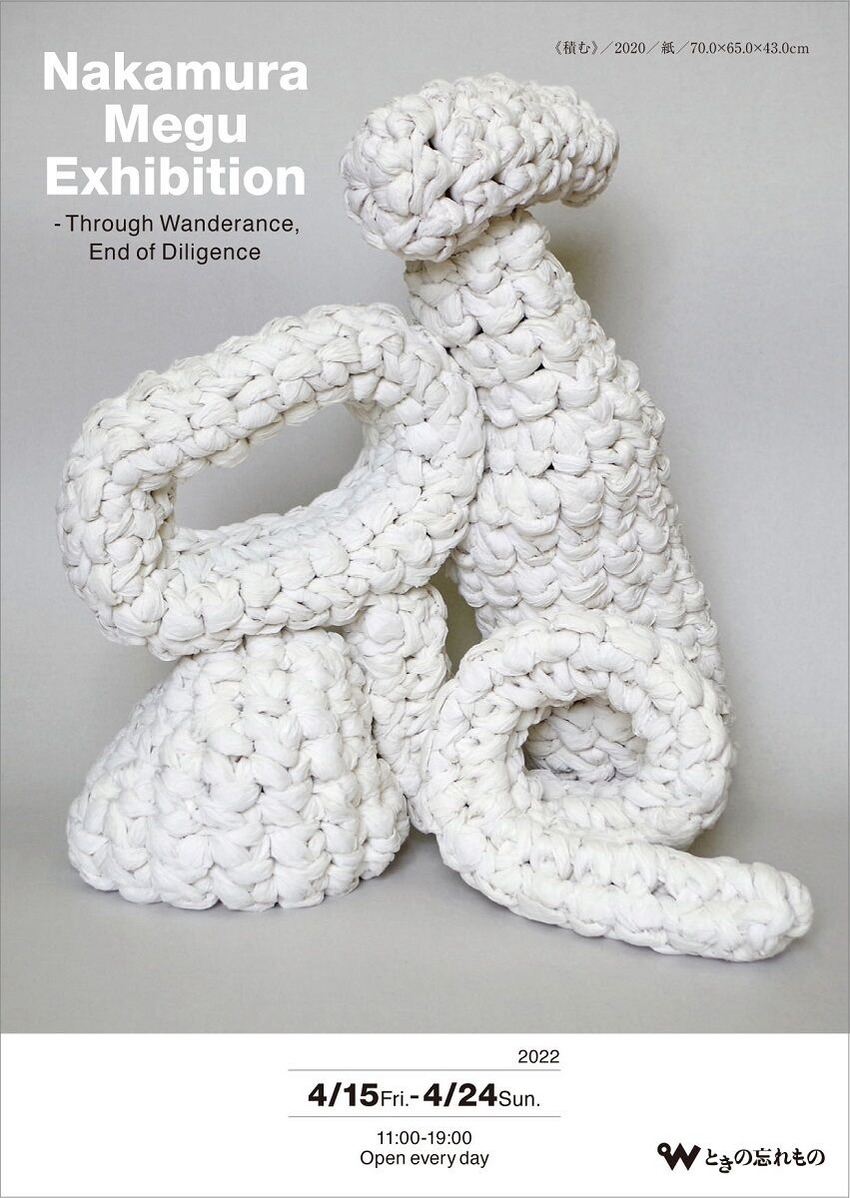

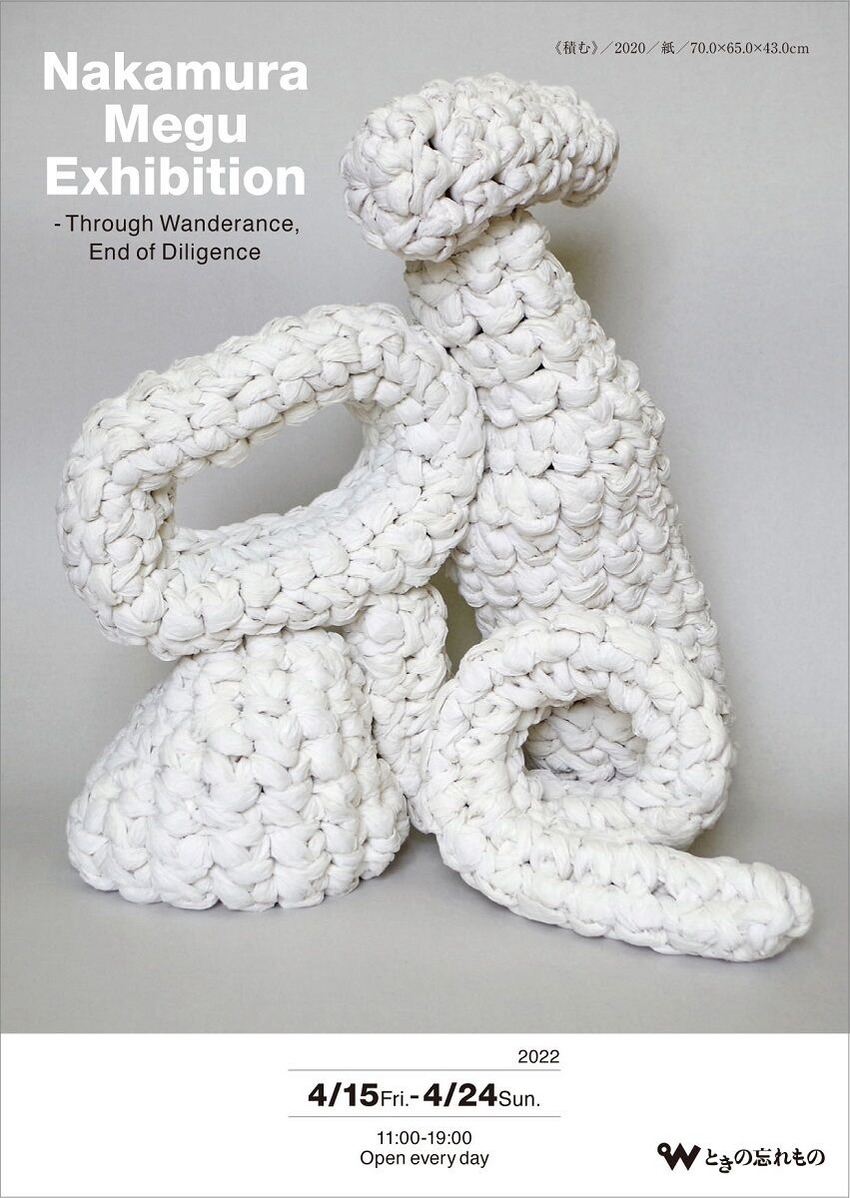

中村潤は編み、縫う作家である。小さな頃からものを作るのが好きだった中村は、手を加えることによって素材が変化する様に惹かれて彫刻を志したという。木や石など彫刻に多く用いられる素材も扱ってきたが、現在は、紙、糸、トイレットペーパーなどの生活の中にある柔らかい素材を使って制作している。

彫刻や立体作品において、柔らかい素材を縫う、編むなどの技法は、20世紀後半に「ソフト・スカルプチュア」[1]と呼ばれる作品以降に用いられてきたといわれる。近年では、特定の文化の伝承をテーマにした作品で用いられるほか、その手工芸的な技術が女性と結び付けられて来たという背景から、ジェンダーを主題とした作品に取り入れる例も見られる[2]。中村は自身の技法について、洋裁をする祖母や編み物をする母のいる環境で育った影響を認めつつ、もう少しシンプルな理由でこの技法を選択しているという。小学生の頃から親しんだ手が知っている信頼のおける技術であること、そして軽くて柔らかい素材や道具は持ち運びが容易で、自宅、電車の中など場所を選ばず、思い立ったらすぐに制作できることなどがその理由である。中村は日々生活する中で、洗濯後にたたんだタオルの重なりや、丸めた靴下のふち、出先で食べた菓子など眼にした些細なものの形態や質感、それが引き起こす現象から着想を得ると、すぐに形にして見たくなって手を動かすという。中村の作品制作は日常と分かち難く結びついているのである。

そして重要な点は、中村はそれぞれの素材の物理的な特性そのものに向き合いながら制作していることである。制作時の素材との関わりについて、中村は本展覧会期中に筆者が行ったインタビューで次のように述べている。

これをこう、量とか、かさを増すと倒れた・・・厚み足したろか、いや、あの透け感無くなった、みたいなのを観察しながら、ずっと味わいながら、発見しながら楽しんでる、素材の変化をずっと楽しみ続けながら作るっていうのは確かにずっとありますね。[3]

この言葉の通り、中村は予め決めた手順に沿うのではなく、素材に手を加えたことによって引き起こされる現象に都度反応しながら制作を進めていく。

《長くする2》2022年

完成した作品において、鑑賞者は中村の制作行程を視覚的に追体験することになる。例えば《長くする》シリーズでは、中村が糸くずをこよって繋げた道行きが、そのまま線、色彩、形態となって示される。本シリーズに限らず、中村の作品の多くは糸状の素材で形成されているため、こよりや、針の行き来、編む際の抜き差しなど、制作時の動作の痕跡が線の集合体として現れて鑑賞者の眼を導く。中村自身も、次の言葉の通り鑑賞者とプロセスを共有することを重視していて、このことも編む、縫う、折るといった生活の中にある技法を用いる動機付けとなっている。

彫刻という呼び方をしますし、その呼び方を私がしたら面白いんじゃないかな、という気はあるんですが、同時にずっと工作を続けているような側面はあると思います。だから、たまに知り合いの子どもとか見に来ると、すごく熱心に見てくれたりします。(中略)美術の人じゃない人も同じ言葉を使って同じように話せるし、やり方も同じようにわかるし、手触りもわかるし、みたいなものになると私は嬉しいな、という感じがあります。[4]

「やり方」「手触り」という言葉が出てきたが、ここで中村は、作品を通じて鑑賞者の経験に基づいた知覚や記憶を呼び覚ますことを試みているといえよう。この取組みについて考える上では、メルロ=ポンティの身体をめぐる一連の論考が助けになるだろう。メルロ=ポンティは視覚と身体の関係を論じる中で「私の運動は視覚の自然な継続であり、その成熟である」[5]と述べているが、中村の鑑賞者への働きかけも視覚から身体へと及ぶ。本展出品作《たまる》をはじめとするトイレットペーパーを素材とした一連の作品に見られるように、柔らかい素材は、形態を固定せず空気を含んで伸び縮みしながら、展示空間に寄り添うことを可能にする。作品そのものが持つ複雑な空間と展示空間が相互に作用し、位置によって異なる表情を見せるため、鑑賞者は距離、角度などを変えるための運動を促される。鑑賞者の身体への働きかけについて中村は次のように述べる。

見る人の身体も態度も変わるっていうことがものによって起こるし、空間も生まれるし、自分が小さくなったような感覚にもなるし、中に入り込むような空間のこともあるし、その伸び縮みみたいなのが作品と共にあると面白いなあっていうのはいつも思うことですね。[7]

《たまる》2022年

《のび》2022年

《立って畳んで開いて》2022年

メルロ=ポンティは身体を「〈見るもの〉であると同時に〈見えるもの〉である」とも述べている[6]。鑑賞者が中村の作品に感応し、運動しながら眼差す時、鑑賞者は変化する自身の身体をも眼差すことになるのである。

中村の作品は、日常生活を通じて世界を見、知覚が反応した経験を、身体を反応させながら形に落とし込む。その時に誰が見ても仕組みのわかる手法を採用することによって試行錯誤の過程を開示し、見るもの(鑑賞者)の知覚をも開いていく。作家と鑑賞者、相互の身体の記憶が交錯する場所がそこに現れるのである。

(ひびや あきこ)

〈注〉

[1] 布や糸などの繊維、ゴムなど柔らかい素材で制作された彫刻や立体作品。1960年代にポップ・アートの作家、クレス・オルデンバーグ(1929-)の作品によって広く認識されるようになった。

[2]現代美術における糸、布などを使用した作品をジェンダー的観点から分析した論考は以下を参照。『現代美術の技法としての「縫う」の位相ジェンダー の視点からの考察』高橋律子著、人間社会環境研究 p.33-47、2021年

[3],[4],[7]展覧会期中の2022年4月16日、ときの忘れものにて収録したインタビューより。

[5],[6]『眼と精神』p.258、M.メルロ=ポンティ著、滝浦静雄・木田元訳、みすず書房、1966年

▶中村潤のエッセイ

●「中村潤展 うろうろをへて こつこつのはて」

会期=2022年4月15日(金)~24日(日)展覧会は終了しています

*画廊亭主敬白

今春4月に開催した「中村潤展 うろうろをへて こつこつのはて」について、横浜市民ギャラリーあざみ野の日比谷安希子先生にご寄稿いただきました。諸般の事情で掲載が遅くなってしまいました。

<トイレットペーパーを素材とした一連の作品に見られるように、柔らかい素材は、形態を固定せず空気を含んで伸び縮みしながら、展示空間に寄り添うことを可能にする。作品そのものが持つ複雑な空間と展示空間が相互に作用し、位置によって異なる表情を見せるため、鑑賞者は距離、角度などを変えるための運動を促される。>

ときの忘れもののコンクリートの空間にトイレットペーパーが作り出す柔らかな立体作品の取り合わせは今までにない展示でした。作家の今後の活躍に期待しています。

日比谷安希子(横浜市民ギャラリーあざみ野 学芸員)

中村潤は編み、縫う作家である。小さな頃からものを作るのが好きだった中村は、手を加えることによって素材が変化する様に惹かれて彫刻を志したという。木や石など彫刻に多く用いられる素材も扱ってきたが、現在は、紙、糸、トイレットペーパーなどの生活の中にある柔らかい素材を使って制作している。

彫刻や立体作品において、柔らかい素材を縫う、編むなどの技法は、20世紀後半に「ソフト・スカルプチュア」[1]と呼ばれる作品以降に用いられてきたといわれる。近年では、特定の文化の伝承をテーマにした作品で用いられるほか、その手工芸的な技術が女性と結び付けられて来たという背景から、ジェンダーを主題とした作品に取り入れる例も見られる[2]。中村は自身の技法について、洋裁をする祖母や編み物をする母のいる環境で育った影響を認めつつ、もう少しシンプルな理由でこの技法を選択しているという。小学生の頃から親しんだ手が知っている信頼のおける技術であること、そして軽くて柔らかい素材や道具は持ち運びが容易で、自宅、電車の中など場所を選ばず、思い立ったらすぐに制作できることなどがその理由である。中村は日々生活する中で、洗濯後にたたんだタオルの重なりや、丸めた靴下のふち、出先で食べた菓子など眼にした些細なものの形態や質感、それが引き起こす現象から着想を得ると、すぐに形にして見たくなって手を動かすという。中村の作品制作は日常と分かち難く結びついているのである。

そして重要な点は、中村はそれぞれの素材の物理的な特性そのものに向き合いながら制作していることである。制作時の素材との関わりについて、中村は本展覧会期中に筆者が行ったインタビューで次のように述べている。

これをこう、量とか、かさを増すと倒れた・・・厚み足したろか、いや、あの透け感無くなった、みたいなのを観察しながら、ずっと味わいながら、発見しながら楽しんでる、素材の変化をずっと楽しみ続けながら作るっていうのは確かにずっとありますね。[3]

この言葉の通り、中村は予め決めた手順に沿うのではなく、素材に手を加えたことによって引き起こされる現象に都度反応しながら制作を進めていく。

《長くする2》2022年

完成した作品において、鑑賞者は中村の制作行程を視覚的に追体験することになる。例えば《長くする》シリーズでは、中村が糸くずをこよって繋げた道行きが、そのまま線、色彩、形態となって示される。本シリーズに限らず、中村の作品の多くは糸状の素材で形成されているため、こよりや、針の行き来、編む際の抜き差しなど、制作時の動作の痕跡が線の集合体として現れて鑑賞者の眼を導く。中村自身も、次の言葉の通り鑑賞者とプロセスを共有することを重視していて、このことも編む、縫う、折るといった生活の中にある技法を用いる動機付けとなっている。

彫刻という呼び方をしますし、その呼び方を私がしたら面白いんじゃないかな、という気はあるんですが、同時にずっと工作を続けているような側面はあると思います。だから、たまに知り合いの子どもとか見に来ると、すごく熱心に見てくれたりします。(中略)美術の人じゃない人も同じ言葉を使って同じように話せるし、やり方も同じようにわかるし、手触りもわかるし、みたいなものになると私は嬉しいな、という感じがあります。[4]

「やり方」「手触り」という言葉が出てきたが、ここで中村は、作品を通じて鑑賞者の経験に基づいた知覚や記憶を呼び覚ますことを試みているといえよう。この取組みについて考える上では、メルロ=ポンティの身体をめぐる一連の論考が助けになるだろう。メルロ=ポンティは視覚と身体の関係を論じる中で「私の運動は視覚の自然な継続であり、その成熟である」[5]と述べているが、中村の鑑賞者への働きかけも視覚から身体へと及ぶ。本展出品作《たまる》をはじめとするトイレットペーパーを素材とした一連の作品に見られるように、柔らかい素材は、形態を固定せず空気を含んで伸び縮みしながら、展示空間に寄り添うことを可能にする。作品そのものが持つ複雑な空間と展示空間が相互に作用し、位置によって異なる表情を見せるため、鑑賞者は距離、角度などを変えるための運動を促される。鑑賞者の身体への働きかけについて中村は次のように述べる。

見る人の身体も態度も変わるっていうことがものによって起こるし、空間も生まれるし、自分が小さくなったような感覚にもなるし、中に入り込むような空間のこともあるし、その伸び縮みみたいなのが作品と共にあると面白いなあっていうのはいつも思うことですね。[7]

《たまる》2022年

《のび》2022年

《立って畳んで開いて》2022年

メルロ=ポンティは身体を「〈見るもの〉であると同時に〈見えるもの〉である」とも述べている[6]。鑑賞者が中村の作品に感応し、運動しながら眼差す時、鑑賞者は変化する自身の身体をも眼差すことになるのである。

中村の作品は、日常生活を通じて世界を見、知覚が反応した経験を、身体を反応させながら形に落とし込む。その時に誰が見ても仕組みのわかる手法を採用することによって試行錯誤の過程を開示し、見るもの(鑑賞者)の知覚をも開いていく。作家と鑑賞者、相互の身体の記憶が交錯する場所がそこに現れるのである。

(ひびや あきこ)

〈注〉

[1] 布や糸などの繊維、ゴムなど柔らかい素材で制作された彫刻や立体作品。1960年代にポップ・アートの作家、クレス・オルデンバーグ(1929-)の作品によって広く認識されるようになった。

[2]現代美術における糸、布などを使用した作品をジェンダー的観点から分析した論考は以下を参照。『現代美術の技法としての「縫う」の位相ジェンダー の視点からの考察』高橋律子著、人間社会環境研究 p.33-47、2021年

[3],[4],[7]展覧会期中の2022年4月16日、ときの忘れものにて収録したインタビューより。

[5],[6]『眼と精神』p.258、M.メルロ=ポンティ著、滝浦静雄・木田元訳、みすず書房、1966年

▶中村潤のエッセイ

●「中村潤展 うろうろをへて こつこつのはて」

会期=2022年4月15日(金)~24日(日)展覧会は終了しています

*画廊亭主敬白

今春4月に開催した「中村潤展 うろうろをへて こつこつのはて」について、横浜市民ギャラリーあざみ野の日比谷安希子先生にご寄稿いただきました。諸般の事情で掲載が遅くなってしまいました。

<トイレットペーパーを素材とした一連の作品に見られるように、柔らかい素材は、形態を固定せず空気を含んで伸び縮みしながら、展示空間に寄り添うことを可能にする。作品そのものが持つ複雑な空間と展示空間が相互に作用し、位置によって異なる表情を見せるため、鑑賞者は距離、角度などを変えるための運動を促される。>

ときの忘れもののコンクリートの空間にトイレットペーパーが作り出す柔らかな立体作品の取り合わせは今までにない展示でした。作家の今後の活躍に期待しています。

コメント