生誕100年ジョナス・メカス情報/韓国『JONAS MEKAS + NAM JUNE PAIK : TO ALL MY DEAR FRIENDS』展レポート

2022年のクリスマスに映画作家 / 詩人のジョナス・メカス(1922-2019)が生誕100周年を迎えたことを記念して、世界各地で展覧会や上映会がひっきりなしに開催されている。(※1)この記事ではそのうちの一つ、韓国・光州で2月28日まで開催中の『JONAS MEKAS + NAM JUNE PAIK : TO ALL MY DEAR FRIENDS』展の様子をレポートしたいと思う。

会場を訪れたのは2023年1月24日。韓国は一年で最も寒いとされる旧正月の期間で、最低気温はマイナス十数度、最高気温もマイナスという具合。朝から雪がしんしんと降り続く中、光州市美術館(Gwangju Museum of Art)へと向かう。

最寄りのバス停から10分ほど歩き、広々とした会場に足を踏み入れると、まずはメカスの言葉が来場者を迎える。

「私は生きている ― 映画を作っているから。

私は映画を作っている ― なぜなら生きているから。」

その言葉をあとに展示室へと足を踏み入れると、雪の中でアコーディオンを持ちながら踊るメカスの姿(※2)や、彼のバイオグラフィーが視界に飛び込んでくる。私はその時点で既に、泣き出しそうになってしまった。

なぜ序盤からそんなにも感情が昂ったのか。大きな理由として、そのとき自分が置かれていた状況が挙げられると思う。展示を観る数日前から韓国を訪れていた私は、ハングル文字を判読できなければ、日本語のほかにはかなり拙い英語しか話せない。親切な人々が不慣れな旅を大いに助けてくれたし、翻訳アプリがあるから一人で行動はできるけれど、そんなにも恵まれた状況であっても、母語が通じない環境に不安やストレスを感じないわけではなかった。

たった数日間の観光旅ですらそんな様子なのだ。戦争によって故郷を逃れ、強制労働収容所や難民キャンプでの時間を経て、言葉の通じないNYで暮らすことになったメカスの境遇を、母語で詩を書いても通じない孤独や、それでも人生の美しい面にレンズを向け続けた姿勢を、思わずにはいられなかった。メカスの心情は自分なんかに到底想像できるものではないと分かっていながらも、そう躊躇する前から、心が震え出してしまったのだ。何度も読み返したはずの彼の経歴に、改めて直面した瞬間だった。

井上春生監督の映画『眩暈 Vertigo』(2022)で、メカスの映画を観終えたNYの観客の一人が「移民の自分は移民であるメカスの映画に励まされてきた」と話していたことも思い出す。「映画を作っているから生きている」メカスと、メカスの映画があるから生きていける人のリアリティーを、生意気ながらも、ひしひしと感じた。

///

展覧会の初めのフロアでは、NYのソーホーエリアに関する4本の映像から成る作品『Farewell to Soho Quartet』(1967~2004)や、9.11をメカスが撮影したビデオを含む4つの映像がアナログテレビに投影されるインスタレーション『Destruction Quartet』(※3)(2006)が紹介されていた。

加えて同フロアで印象的だったのは、メカスの「映像以外」の活動にも焦点が当てられていたことだ。下記はメカスが関わった出版物や、アーカイブ活動についてまとめた一角の様子である。

一方の壁面にはリトアニア語と韓国語でメカスの詩が掲示してあり、もう一方の壁面にはメカスが関わった上映会のフライヤーなどが、目線の高さにはメカスが関わった多数の書籍が掲示されていた(『A DANCE WITH FRED ASTAIRE』(2017)『Letters Home』(2021)『Requiem for a Manual Typewriter』(2022)など)。これまでに発行された数々の書籍の中には、メカス本人があまり気に入っていないものもあったそうで、キュレーションにあたっては息子のセバスチャンさんからもアドバイスを受けたのだそう。

壁面に掲示された数々の資料。メカスがカッセルの難民キャンプにいた間に発行されたという『セメニシュケイの牧歌』初版の表紙やメカスと弟のアドルファスによって創刊された『フィルムカルチャー』誌の表紙、バイセクシュアルの映画作家 / 詩人ウィラード・マースとそのパートナー、マリー・メンケンの特集上映のフライヤーなど

韓国生まれのアーティスト、ナムジュン・パイクとメカスの親交を紹介する一角にも心を奪われた。二人の手紙のやりとりや数本のビデオが掲示されている中で、とりわけ印象深かったのはメカスがパイクとそのパートナー・久保田成子に送った2001年夏の手紙。たった二人の友に向けて、クローズドな紙面で、即興で、こんなにも美しい言葉が紡げるのだ。

リトアニア(大使館?)側から依頼を受けて開催されるに至ったという今回の『JONAS MEKAS + NAM JUNE PAIK : TO ALL MY DEAR FRIENDS』展。キュレーターのキム・ハナさんによれば、同展は専門的であることよりも、光州に住む人々にとって親しみやすい内容を目指しており(入場は無料)、だからこそ、現地でも知名度の高いナム・ジュン・パイクの名前や「友」というテーマを前面に出すアイデアが採用されたのだそう。二つ目のフロアには、何台ものプロジェクターを駆使したパイクの『Sistine Chapel』(1993)が贅沢に展示されていた。

パイクのフロアを抜けると、次に上映されていたのはメカスの中編作品たち。ジョージ・マチューナス、ジョン・レノン、アンディ・ウォーホル、ジャクリーン・ケネディやその息子たちとの交友が感じられる4本『Zefiro Torna or Scenes from the Life of George Maciunas』(1992、34分)、『Happy Birthday to John』(1996、24分)、『Scenes from the Life of Andy Warhol: Friendships and Intersections』(1990、35分)、『This Side of Paradise: Fragments of an Unfinished Biography』(1999、35分)が順に映写されていた。

その上映スペースの横に位置するのは、「491 Broadway」というコーナー。ワインとパンが置かれたテーブルを中心に構成された空間で、メカスがソーホーの491ブロードウェイエリアに住んでいた当時の音声(スタン・ブラッケージとピーター・クーベルカが映画について議論を交わしたり、子供たちが騒いだり……)が流れている。

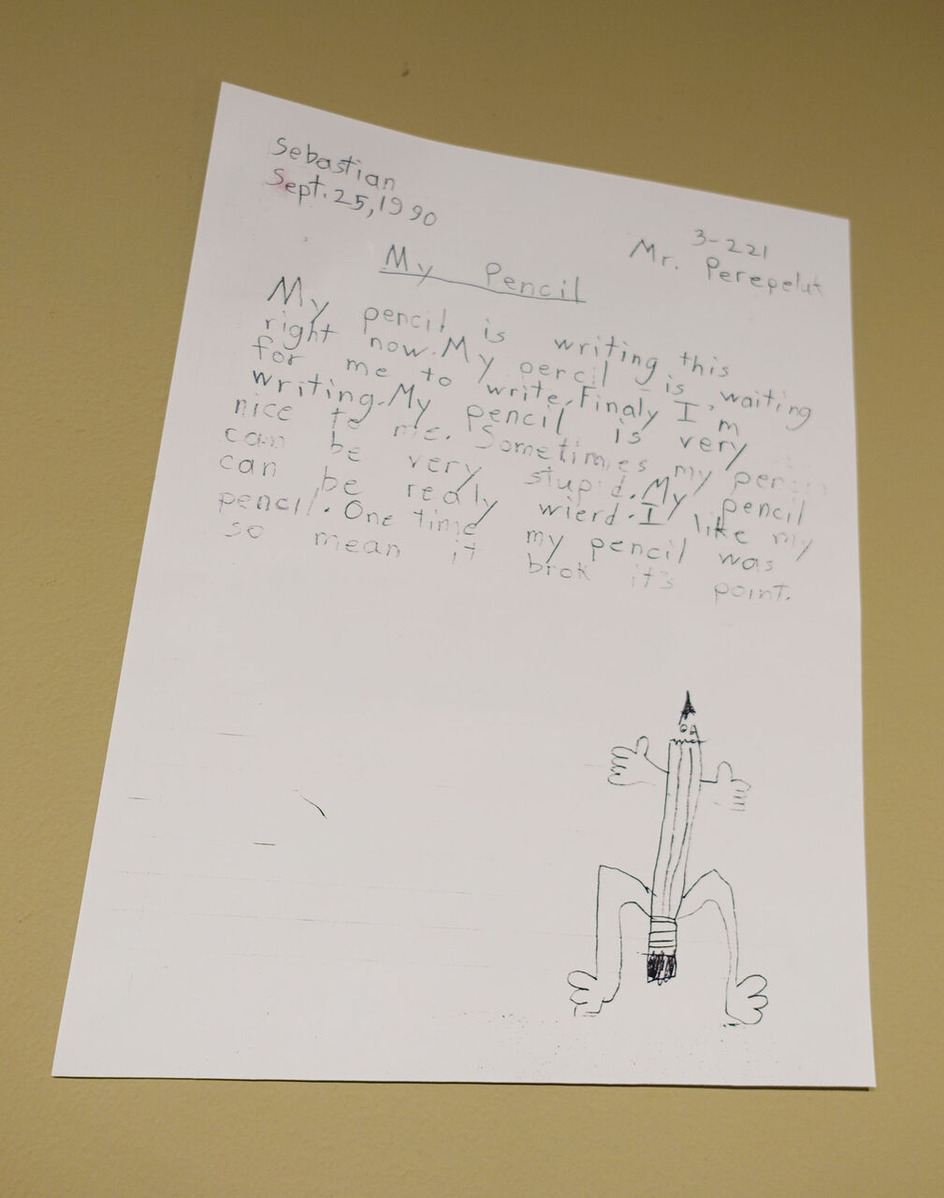

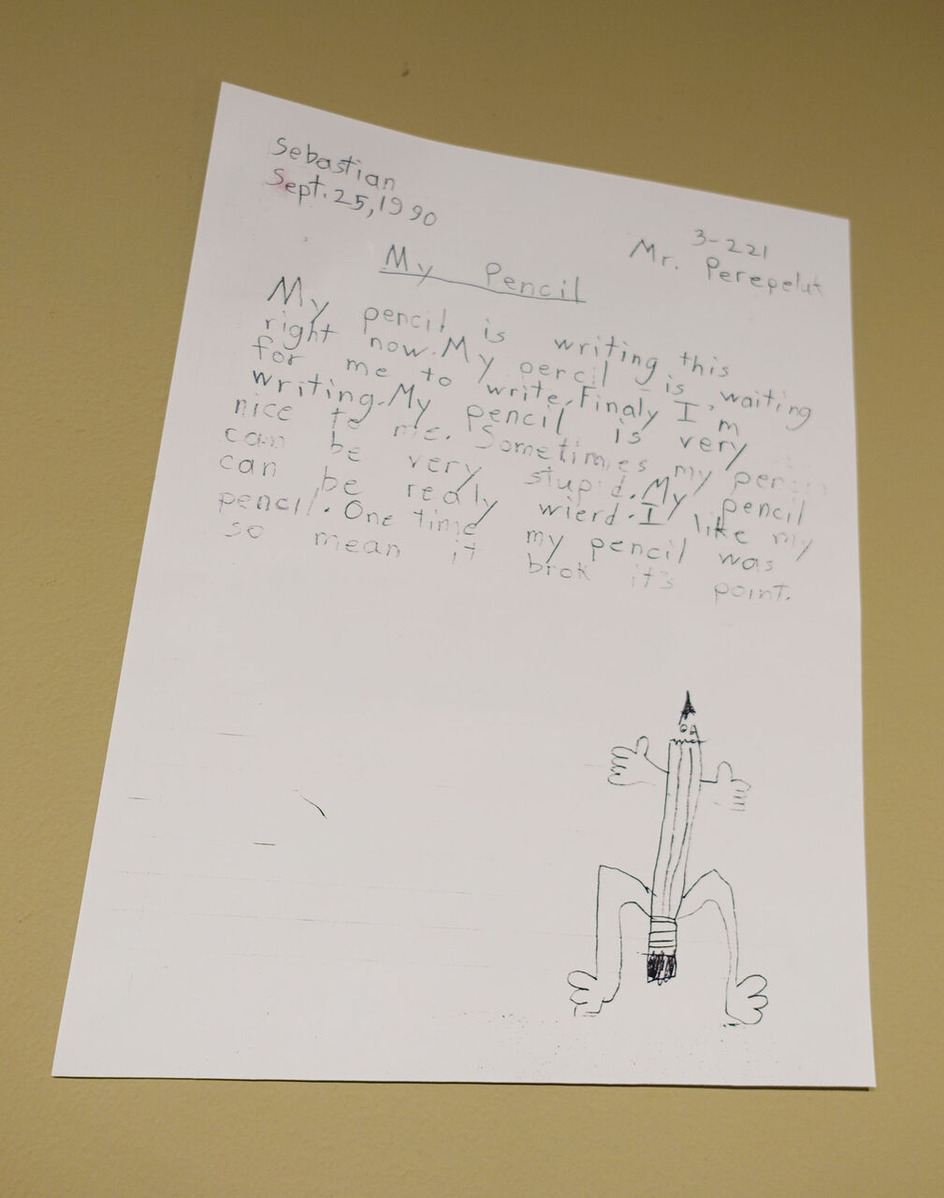

壁面に貼られているのは、『リトアニアへの旅の追憶』でも知られるリトアニアの家族の写真や、メカスの書いたラフなスケッチなど。中には息子のセバスチャンが(おそらく宿題で)書いた幼少期の詩なんかも飾られていて、思わず頬がゆるむ。

お母さまとメカス、その娘・ウーナ

メカスの息子・セバスチャンによる詩(1990)

実際に会場を訪れたセバスチャンさんはこの展示を「とてもユニーク」だと称していたそうだ。ちなみに、中央のテーブルにひかれているクロスは初め花柄だったようだが、セバスチャンさんから「この柄はおばあちゃんっぽいから、変更してもいいのでは」と提案があり、現状の無地マットに変更されたのだそう(ハナさん談)。

///

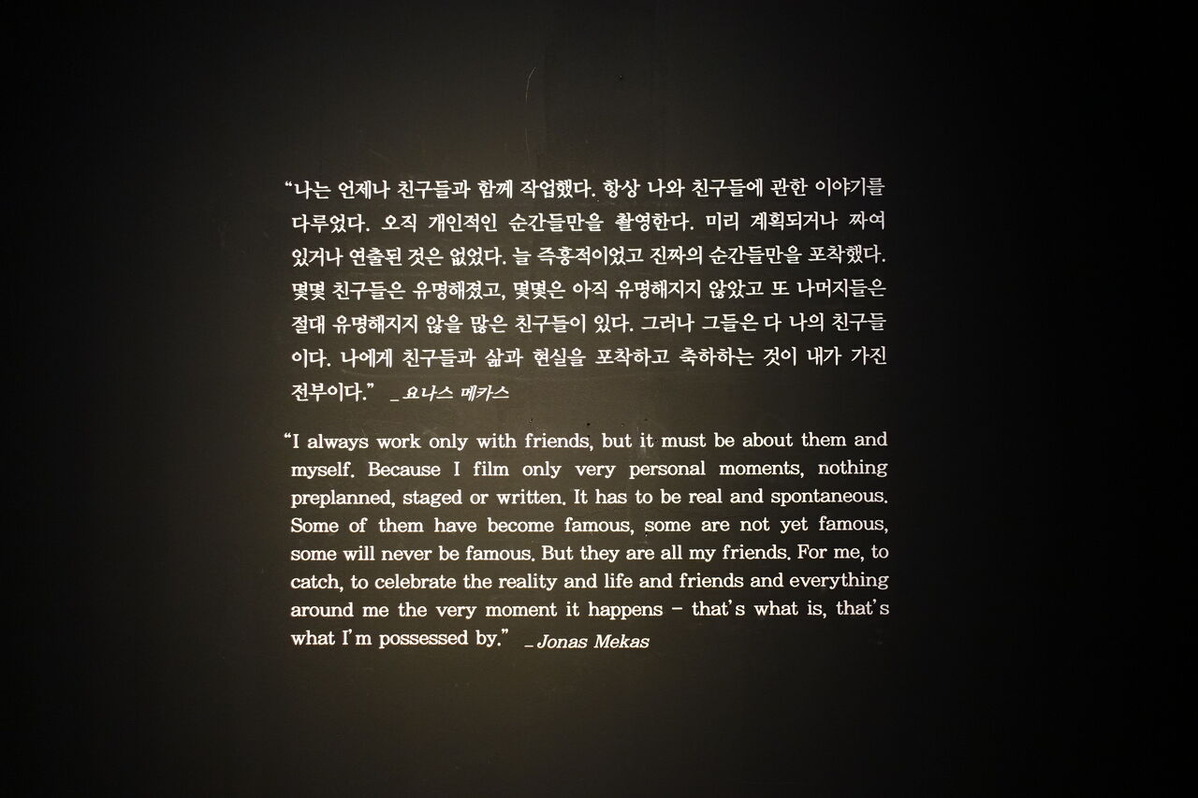

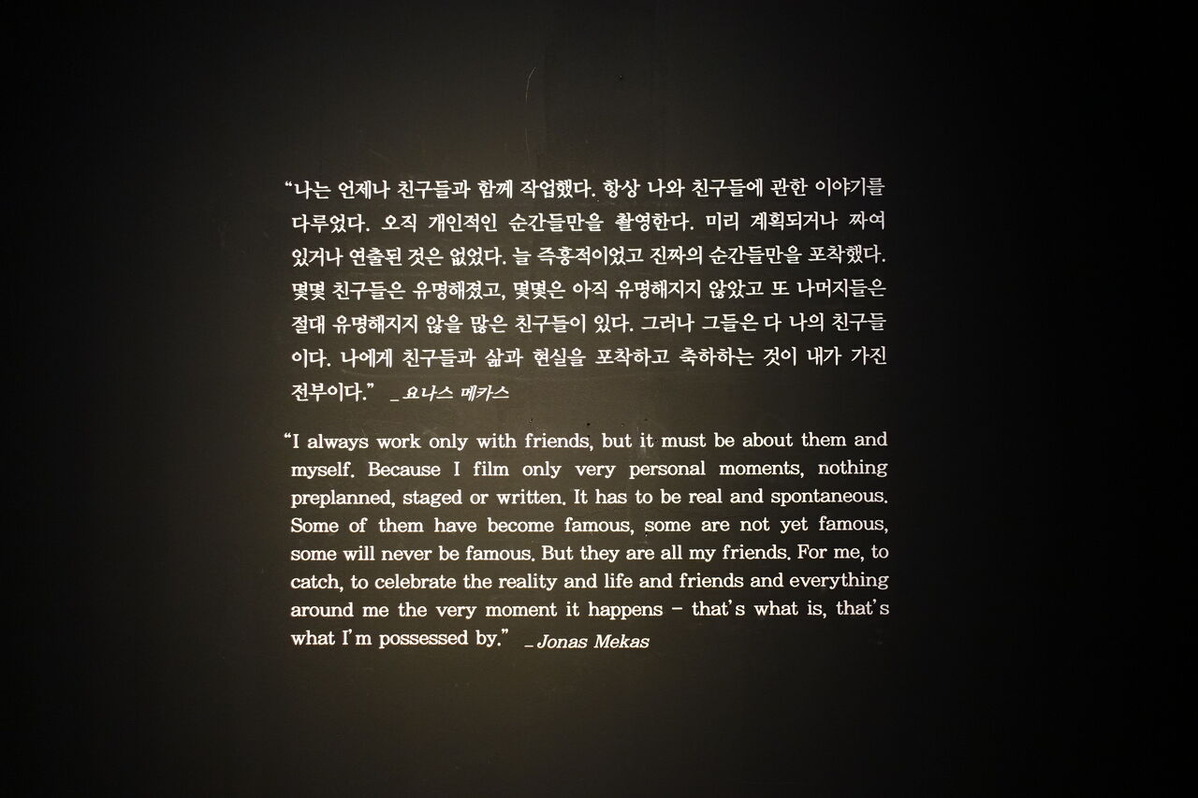

ここまでで1階の展示は終了。2階の展示室に移動する過程には、友情に関するメカスの言葉(「私は常に友とだけ仕事をする」)や、サウンドインスタレーションが紹介されている。

このスロープ部分で、サウンドインスタレーション『To Pertrarca who Walked Over the Hills of Provence(プロヴァンスの丘を歩いたペルトラルカへ)』(2003、70分)が流れている。1960年代から2010年代までに収録された51の音声(娘の歌から京都のお坊さんの声まで)で構成

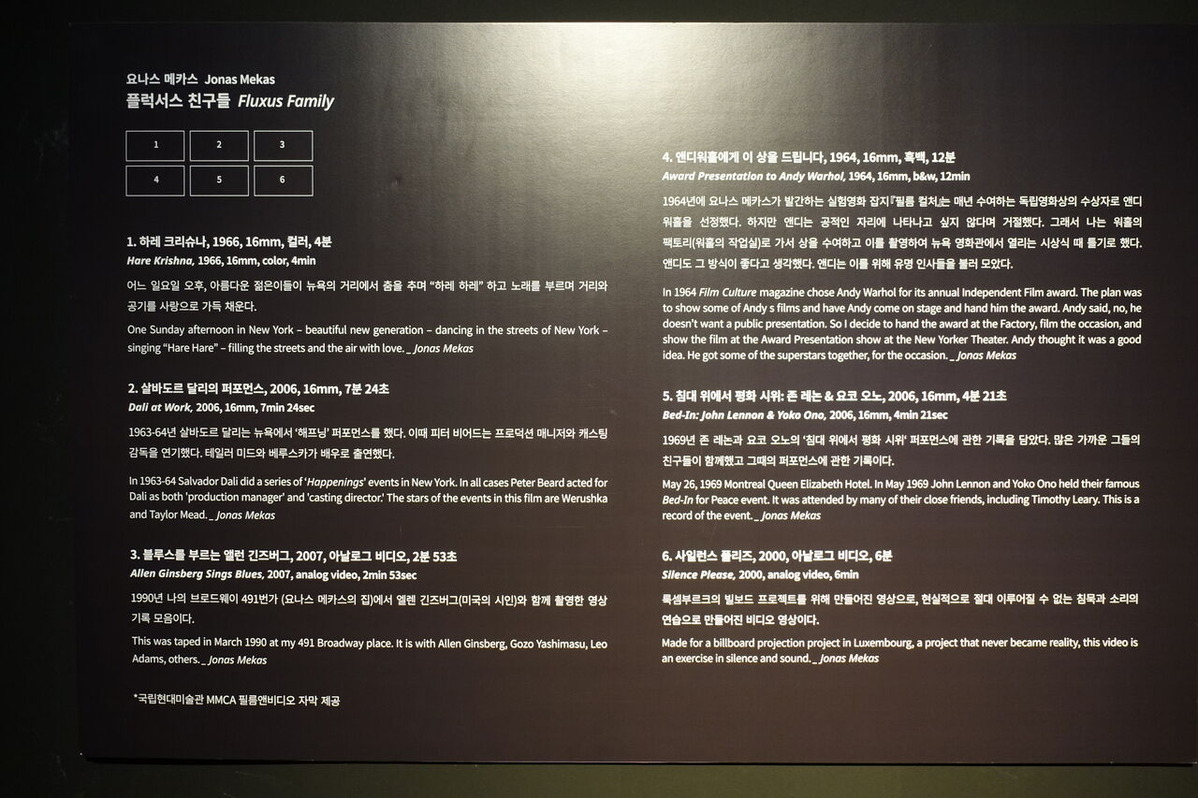

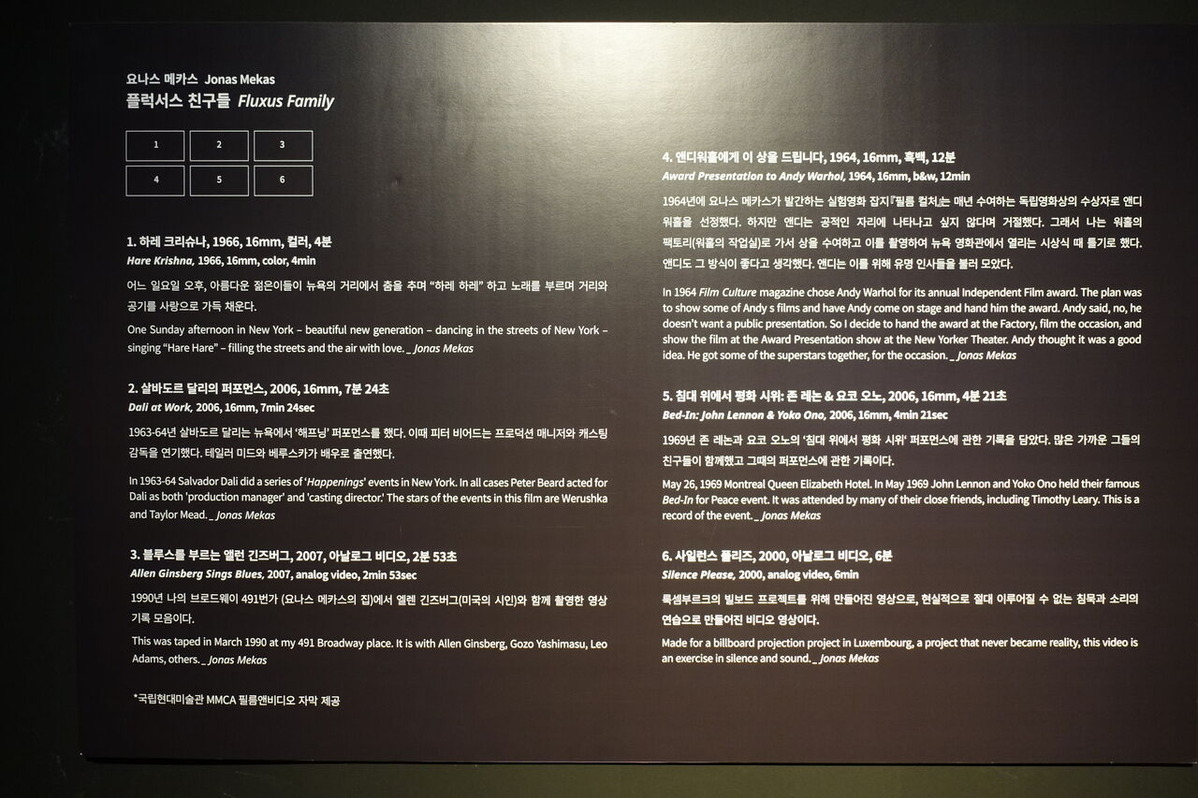

2階の展示室に入ると、まず紹介されるのは「Fluxus Family」としてまとめられた6つの映像。最長でも12分という短い映像群がループするのを眺めていたら、吉増剛造さんとメカスさんの顔が同時に映る瞬間が何度も訪れた。二人の詩人が韓国で再会しているようで勝手に感慨深くなり、夢中で写真におさめる。

このフロアには他に、メカスの映画に出てくる友たちの姿が名前と共に紹介されるコーナーや、メカスの映画の一部から切り抜かれた「Frozen Film Frames」が連なる壁面も用意されていた。

紹介されているのは、アンナ・カリーナ、ハリー・スミス、ピーター・ビアード、ルー・リード&ニコ、アレン・ギンズバーグなどなど

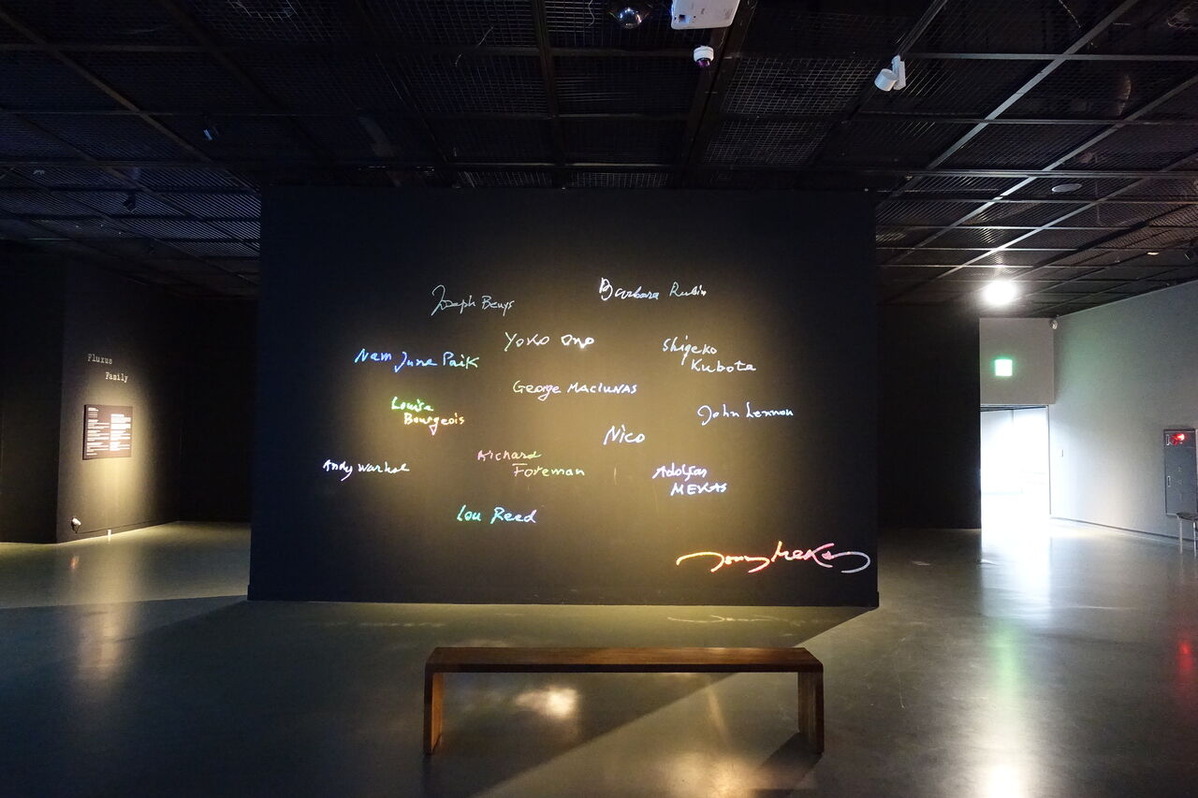

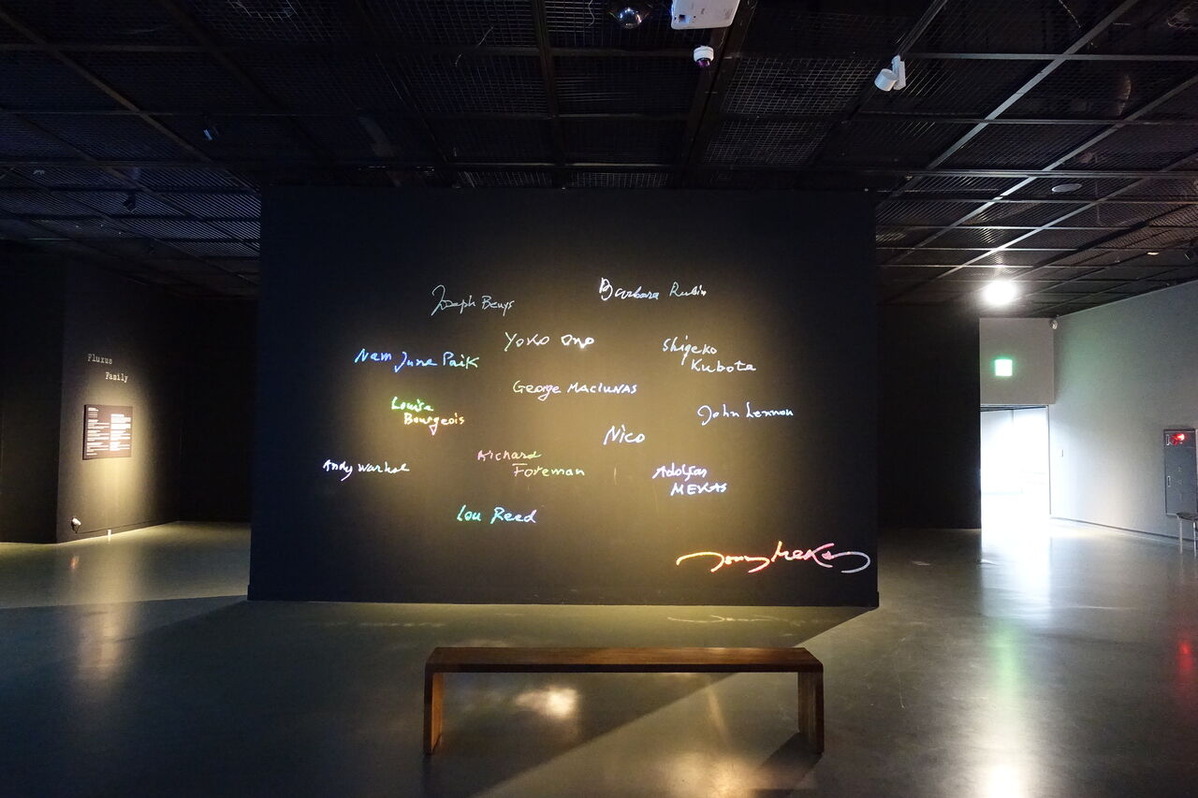

メカスの直筆で書かれた友たちの名前が、キラキラと輝く素材で掲示されている一角も。光州の市民から見ても知名度の高い人々の名前が選ばれているそうだが、その中に久保田成子の名前があるのが少し意外で、嬉しい気持ちに。キュレーターのハナさんも「彼女は日本でももっと認知されるべき」と話していた。

展覧会を締めくくるのは、メカスがアビラ(スペイン)、ストックホルム(スウェーデン)、モスクワ(ロシア)、アッシジ(イタリア)で過ごした時間を映した『Travel Songs』(1967~2003)と、メカスの代表作の一つとされる『ウォールデン』(1968~1969)の上映。4面スクリーンに投影される『Travel Songs』と3面スクリーンに投影される『ウォールデン』を、観客は空間の中央からいくらでも浴び続けることができる。

左側に『ウォールデン』、右側に『Travel Songs』がそれぞれ投影されている

中央に設置されているのは「人をダメにするクッション」と呼ばれるような気持ちのいいビーズクッションで、誇張ではなく何時間でも居座れてしまいそうだった。そのクッションに座り、メカスさんの映像に囲まれながら、しばらく携帯をいじっている若者がいたことも、思い返すと味わい深い。彼らはまるで友達の家に来ているような安心感で、ひとときを過ごしていたのではないかと思う。

キュレーターのハナさんは、メカスさんの息子であるセバスチャンさん、メカスさんの友人であり映画作家、韓国の大学でも教鞭をとっているピップ・チョドロフさんから送られてきた300を超える写真や本、手紙などの資料から100ほどの展示品を選び、もう一人の同僚と共に展覧会を構成したのだそう。

ホテルのフロントまでわざわざ迎えにきてくれたハナさん。ロンドンで学んだのち、光州で勤務し始めたのだそう。現在は同じ組織内で異動となり、今回のメカス展が光州市美術館でキュレーションした最後の展示に

今回韓国を訪れるまで、自分はメカスさんの作品を大体網羅したような気持ちになっていた。けれど光州でさまざまなインスタレーションや、日本ではなかなか上映される機会のなかった短編・中編、膨大な出版物、そして友や家族へのまなざしに触れたことで、それは大きな思い違いだったことを認識させられた。ジョナス・メカスが残した広大な地図には、まだまだ未踏のエリアが残っている。

※1) イタリア、フランス、アメリカ……世界各地で引き続き開催されている関連イベントを知るためにメカス100周年の特設サイトを開くと、見慣れた文字が「Welcome! Fiends! (ようこそ、友よ!)」と出迎えてくれる

※2) 会場で展示されていた、ピップ・チョドロフ氏による映像作品『Jonas Keeps Shooting Around』(2002年、10分)の一部

※3) このインスタレーションのために、正常に機能するアナログテレビを入手するのが大変だったそう(ハナさん談)

◎この展覧会に行く機会を与えてくれたときの忘れものさん、現地で話を聞かせてくれたキム・ハナさん、ハナさんとのやりとりを繋げてくれた木下哲夫さん、ピップ・チョドロフさん、ソウルから光州への移動を全面サポートしてくれたベーさん、ベーさんを紹介してくれた五十嵐耕平さん・マコトさん、ほか、初めての韓国旅をサポートしてくれた全ての方々に感謝します。雪と寒さで心が折れそうな時に入った光州のインド料理屋さんの優しさにも……!

(いどぬま きみ)

●本日のお勧め作品はジョナス・メカスです。

ジョナス・メカス

ジョナス・メカス

「ウーナ・メカス5才猫とホリス(母)の前でヴァイオリンの稽古 1979」

1983年

シルクスクリーン

(刷り:岡部徳三)

53.0×37.5cm

Ed.75 サインあり

*現代版画センターとジョナス・メカス展実行委員会との共同エディション

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

※お問合せには、必ず「件名」「お名前」「連絡先(住所)」を明記してください。

*画廊亭主敬白

ジョナス・メカスさんの生誕100年記念のイベントが世界各地で開催されています。

韓国で開催された展覧会レポートをメカスさんの友人・井戸沼紀美さんにお願いしました。

私たちも19日に東京都写真美術館で開催された恵比寿映像祭の[ジョナス・メカス生誕百年記念 スペシャル上映会]に参加してきました。

3時間以上の長丁場でしたが、最初に上映されたのが1964年の《アンディ・ウォーホルの授賞式》でした。亭主がウォーホル全国展の開催と「KIKU」「LOVE」のエディション契約のためにNYのウォーホルに会いに行ったのは1983年6月でした。このとき、亭主はジョナス・メカスさんのアパートを訪ね、以来長い付き合いとなりました。

本日2月22日はアンディ・ウォーホルと栗山豊の命日です。

ウォーホルはどなたもご存じでしょうが、栗山豊を知る人はそうはいないでしょう。因縁の二人の命日が同じ2月22日であることは、幾度かこのブログに書いてきました。

昨秋11月には「アンディ・ウォーホル展 史上最強!ウォーホルの元祖オタク栗山豊が蒐めたもの」を開催し、栗山豊が蒐集したウォーホル資料を公開することができ、ありがたいことにたくさんの皆さんに見ていただくことができました。

ブログでは栗山が編集に参画した『アンディ・ウォーホル展 1983~1984』オリジナル版画入りカタログから再録した「170人の私のウォーホル」を連載中です(更新は随時ですが、今年いっぱいかかりそうです)。いかにウォーホルが大きな影響を与えてきたか、170人のエッセイをどうぞお楽しみください。

2022年のクリスマスに映画作家 / 詩人のジョナス・メカス(1922-2019)が生誕100周年を迎えたことを記念して、世界各地で展覧会や上映会がひっきりなしに開催されている。(※1)この記事ではそのうちの一つ、韓国・光州で2月28日まで開催中の『JONAS MEKAS + NAM JUNE PAIK : TO ALL MY DEAR FRIENDS』展の様子をレポートしたいと思う。

会場を訪れたのは2023年1月24日。韓国は一年で最も寒いとされる旧正月の期間で、最低気温はマイナス十数度、最高気温もマイナスという具合。朝から雪がしんしんと降り続く中、光州市美術館(Gwangju Museum of Art)へと向かう。

最寄りのバス停から10分ほど歩き、広々とした会場に足を踏み入れると、まずはメカスの言葉が来場者を迎える。

「私は生きている ― 映画を作っているから。

私は映画を作っている ― なぜなら生きているから。」

その言葉をあとに展示室へと足を踏み入れると、雪の中でアコーディオンを持ちながら踊るメカスの姿(※2)や、彼のバイオグラフィーが視界に飛び込んでくる。私はその時点で既に、泣き出しそうになってしまった。

なぜ序盤からそんなにも感情が昂ったのか。大きな理由として、そのとき自分が置かれていた状況が挙げられると思う。展示を観る数日前から韓国を訪れていた私は、ハングル文字を判読できなければ、日本語のほかにはかなり拙い英語しか話せない。親切な人々が不慣れな旅を大いに助けてくれたし、翻訳アプリがあるから一人で行動はできるけれど、そんなにも恵まれた状況であっても、母語が通じない環境に不安やストレスを感じないわけではなかった。

たった数日間の観光旅ですらそんな様子なのだ。戦争によって故郷を逃れ、強制労働収容所や難民キャンプでの時間を経て、言葉の通じないNYで暮らすことになったメカスの境遇を、母語で詩を書いても通じない孤独や、それでも人生の美しい面にレンズを向け続けた姿勢を、思わずにはいられなかった。メカスの心情は自分なんかに到底想像できるものではないと分かっていながらも、そう躊躇する前から、心が震え出してしまったのだ。何度も読み返したはずの彼の経歴に、改めて直面した瞬間だった。

井上春生監督の映画『眩暈 Vertigo』(2022)で、メカスの映画を観終えたNYの観客の一人が「移民の自分は移民であるメカスの映画に励まされてきた」と話していたことも思い出す。「映画を作っているから生きている」メカスと、メカスの映画があるから生きていける人のリアリティーを、生意気ながらも、ひしひしと感じた。

///

展覧会の初めのフロアでは、NYのソーホーエリアに関する4本の映像から成る作品『Farewell to Soho Quartet』(1967~2004)や、9.11をメカスが撮影したビデオを含む4つの映像がアナログテレビに投影されるインスタレーション『Destruction Quartet』(※3)(2006)が紹介されていた。

加えて同フロアで印象的だったのは、メカスの「映像以外」の活動にも焦点が当てられていたことだ。下記はメカスが関わった出版物や、アーカイブ活動についてまとめた一角の様子である。

一方の壁面にはリトアニア語と韓国語でメカスの詩が掲示してあり、もう一方の壁面にはメカスが関わった上映会のフライヤーなどが、目線の高さにはメカスが関わった多数の書籍が掲示されていた(『A DANCE WITH FRED ASTAIRE』(2017)『Letters Home』(2021)『Requiem for a Manual Typewriter』(2022)など)。これまでに発行された数々の書籍の中には、メカス本人があまり気に入っていないものもあったそうで、キュレーションにあたっては息子のセバスチャンさんからもアドバイスを受けたのだそう。

壁面に掲示された数々の資料。メカスがカッセルの難民キャンプにいた間に発行されたという『セメニシュケイの牧歌』初版の表紙やメカスと弟のアドルファスによって創刊された『フィルムカルチャー』誌の表紙、バイセクシュアルの映画作家 / 詩人ウィラード・マースとそのパートナー、マリー・メンケンの特集上映のフライヤーなど

韓国生まれのアーティスト、ナムジュン・パイクとメカスの親交を紹介する一角にも心を奪われた。二人の手紙のやりとりや数本のビデオが掲示されている中で、とりわけ印象深かったのはメカスがパイクとそのパートナー・久保田成子に送った2001年夏の手紙。たった二人の友に向けて、クローズドな紙面で、即興で、こんなにも美しい言葉が紡げるのだ。

リトアニア(大使館?)側から依頼を受けて開催されるに至ったという今回の『JONAS MEKAS + NAM JUNE PAIK : TO ALL MY DEAR FRIENDS』展。キュレーターのキム・ハナさんによれば、同展は専門的であることよりも、光州に住む人々にとって親しみやすい内容を目指しており(入場は無料)、だからこそ、現地でも知名度の高いナム・ジュン・パイクの名前や「友」というテーマを前面に出すアイデアが採用されたのだそう。二つ目のフロアには、何台ものプロジェクターを駆使したパイクの『Sistine Chapel』(1993)が贅沢に展示されていた。

パイクのフロアを抜けると、次に上映されていたのはメカスの中編作品たち。ジョージ・マチューナス、ジョン・レノン、アンディ・ウォーホル、ジャクリーン・ケネディやその息子たちとの交友が感じられる4本『Zefiro Torna or Scenes from the Life of George Maciunas』(1992、34分)、『Happy Birthday to John』(1996、24分)、『Scenes from the Life of Andy Warhol: Friendships and Intersections』(1990、35分)、『This Side of Paradise: Fragments of an Unfinished Biography』(1999、35分)が順に映写されていた。

その上映スペースの横に位置するのは、「491 Broadway」というコーナー。ワインとパンが置かれたテーブルを中心に構成された空間で、メカスがソーホーの491ブロードウェイエリアに住んでいた当時の音声(スタン・ブラッケージとピーター・クーベルカが映画について議論を交わしたり、子供たちが騒いだり……)が流れている。

壁面に貼られているのは、『リトアニアへの旅の追憶』でも知られるリトアニアの家族の写真や、メカスの書いたラフなスケッチなど。中には息子のセバスチャンが(おそらく宿題で)書いた幼少期の詩なんかも飾られていて、思わず頬がゆるむ。

お母さまとメカス、その娘・ウーナ

メカスの息子・セバスチャンによる詩(1990)

実際に会場を訪れたセバスチャンさんはこの展示を「とてもユニーク」だと称していたそうだ。ちなみに、中央のテーブルにひかれているクロスは初め花柄だったようだが、セバスチャンさんから「この柄はおばあちゃんっぽいから、変更してもいいのでは」と提案があり、現状の無地マットに変更されたのだそう(ハナさん談)。

///

ここまでで1階の展示は終了。2階の展示室に移動する過程には、友情に関するメカスの言葉(「私は常に友とだけ仕事をする」)や、サウンドインスタレーションが紹介されている。

このスロープ部分で、サウンドインスタレーション『To Pertrarca who Walked Over the Hills of Provence(プロヴァンスの丘を歩いたペルトラルカへ)』(2003、70分)が流れている。1960年代から2010年代までに収録された51の音声(娘の歌から京都のお坊さんの声まで)で構成

2階の展示室に入ると、まず紹介されるのは「Fluxus Family」としてまとめられた6つの映像。最長でも12分という短い映像群がループするのを眺めていたら、吉増剛造さんとメカスさんの顔が同時に映る瞬間が何度も訪れた。二人の詩人が韓国で再会しているようで勝手に感慨深くなり、夢中で写真におさめる。

このフロアには他に、メカスの映画に出てくる友たちの姿が名前と共に紹介されるコーナーや、メカスの映画の一部から切り抜かれた「Frozen Film Frames」が連なる壁面も用意されていた。

紹介されているのは、アンナ・カリーナ、ハリー・スミス、ピーター・ビアード、ルー・リード&ニコ、アレン・ギンズバーグなどなど

メカスの直筆で書かれた友たちの名前が、キラキラと輝く素材で掲示されている一角も。光州の市民から見ても知名度の高い人々の名前が選ばれているそうだが、その中に久保田成子の名前があるのが少し意外で、嬉しい気持ちに。キュレーターのハナさんも「彼女は日本でももっと認知されるべき」と話していた。

展覧会を締めくくるのは、メカスがアビラ(スペイン)、ストックホルム(スウェーデン)、モスクワ(ロシア)、アッシジ(イタリア)で過ごした時間を映した『Travel Songs』(1967~2003)と、メカスの代表作の一つとされる『ウォールデン』(1968~1969)の上映。4面スクリーンに投影される『Travel Songs』と3面スクリーンに投影される『ウォールデン』を、観客は空間の中央からいくらでも浴び続けることができる。

左側に『ウォールデン』、右側に『Travel Songs』がそれぞれ投影されている

中央に設置されているのは「人をダメにするクッション」と呼ばれるような気持ちのいいビーズクッションで、誇張ではなく何時間でも居座れてしまいそうだった。そのクッションに座り、メカスさんの映像に囲まれながら、しばらく携帯をいじっている若者がいたことも、思い返すと味わい深い。彼らはまるで友達の家に来ているような安心感で、ひとときを過ごしていたのではないかと思う。

キュレーターのハナさんは、メカスさんの息子であるセバスチャンさん、メカスさんの友人であり映画作家、韓国の大学でも教鞭をとっているピップ・チョドロフさんから送られてきた300を超える写真や本、手紙などの資料から100ほどの展示品を選び、もう一人の同僚と共に展覧会を構成したのだそう。

ホテルのフロントまでわざわざ迎えにきてくれたハナさん。ロンドンで学んだのち、光州で勤務し始めたのだそう。現在は同じ組織内で異動となり、今回のメカス展が光州市美術館でキュレーションした最後の展示に

今回韓国を訪れるまで、自分はメカスさんの作品を大体網羅したような気持ちになっていた。けれど光州でさまざまなインスタレーションや、日本ではなかなか上映される機会のなかった短編・中編、膨大な出版物、そして友や家族へのまなざしに触れたことで、それは大きな思い違いだったことを認識させられた。ジョナス・メカスが残した広大な地図には、まだまだ未踏のエリアが残っている。

※1) イタリア、フランス、アメリカ……世界各地で引き続き開催されている関連イベントを知るためにメカス100周年の特設サイトを開くと、見慣れた文字が「Welcome! Fiends! (ようこそ、友よ!)」と出迎えてくれる

※2) 会場で展示されていた、ピップ・チョドロフ氏による映像作品『Jonas Keeps Shooting Around』(2002年、10分)の一部

※3) このインスタレーションのために、正常に機能するアナログテレビを入手するのが大変だったそう(ハナさん談)

◎この展覧会に行く機会を与えてくれたときの忘れものさん、現地で話を聞かせてくれたキム・ハナさん、ハナさんとのやりとりを繋げてくれた木下哲夫さん、ピップ・チョドロフさん、ソウルから光州への移動を全面サポートしてくれたベーさん、ベーさんを紹介してくれた五十嵐耕平さん・マコトさん、ほか、初めての韓国旅をサポートしてくれた全ての方々に感謝します。雪と寒さで心が折れそうな時に入った光州のインド料理屋さんの優しさにも……!

(いどぬま きみ)

●本日のお勧め作品はジョナス・メカスです。

ジョナス・メカス

ジョナス・メカス「ウーナ・メカス5才猫とホリス(母)の前でヴァイオリンの稽古 1979」

1983年

シルクスクリーン

(刷り:岡部徳三)

53.0×37.5cm

Ed.75 サインあり

*現代版画センターとジョナス・メカス展実行委員会との共同エディション

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

※お問合せには、必ず「件名」「お名前」「連絡先(住所)」を明記してください。

*画廊亭主敬白

ジョナス・メカスさんの生誕100年記念のイベントが世界各地で開催されています。

韓国で開催された展覧会レポートをメカスさんの友人・井戸沼紀美さんにお願いしました。

私たちも19日に東京都写真美術館で開催された恵比寿映像祭の[ジョナス・メカス生誕百年記念 スペシャル上映会]に参加してきました。

3時間以上の長丁場でしたが、最初に上映されたのが1964年の《アンディ・ウォーホルの授賞式》でした。亭主がウォーホル全国展の開催と「KIKU」「LOVE」のエディション契約のためにNYのウォーホルに会いに行ったのは1983年6月でした。このとき、亭主はジョナス・メカスさんのアパートを訪ね、以来長い付き合いとなりました。

本日2月22日はアンディ・ウォーホルと栗山豊の命日です。

ウォーホルはどなたもご存じでしょうが、栗山豊を知る人はそうはいないでしょう。因縁の二人の命日が同じ2月22日であることは、幾度かこのブログに書いてきました。

昨秋11月には「アンディ・ウォーホル展 史上最強!ウォーホルの元祖オタク栗山豊が蒐めたもの」を開催し、栗山豊が蒐集したウォーホル資料を公開することができ、ありがたいことにたくさんの皆さんに見ていただくことができました。

ブログでは栗山が編集に参画した『アンディ・ウォーホル展 1983~1984』オリジナル版画入りカタログから再録した「170人の私のウォーホル」を連載中です(更新は随時ですが、今年いっぱいかかりそうです)。いかにウォーホルが大きな影響を与えてきたか、170人のエッセイをどうぞお楽しみください。

コメント