梅津元「瑛九-フォト・デッサンの射程」

第18回「Times Change-第33回瑛九展・湯浅コレクション(その11)」

This pain won’t peel - この連載の幕開けを告げるのはニュー・オーダーの「Age of Consent」、その「Age of Consent」のフレーズ「You are going to regret」が私をとらえる、だから第1回を締め括るのは「Regret」、その「Regret」で幕を開けるアルバム『Republic』、その『Republic』に収録されている「Times Change」、その「Times Change」のフレーズ「This pain won’t peel」が私をとらえる、そのフレーズを直訳すれば「この痛みは剥がれない」。

連載の開始から一年半が経過しようとしているが、執筆を始めた頃の「痛み」は、決して癒えない、ただ、押し寄せる荒波のような難題に追われ、時折、意識から遠のくだけだ。「書く」ことに「救われる」、だが、「書かねばならない」状況を自ら招き、「書く」ことに没頭し、向き合うべきことから逃げている、けれど、そう書くこと自体、嘘に嘘を重ねるような態度に過ぎない。「Times Change」、時間の変化、時の変化に身をまかせる、時の過ぎゆくままに、そんな曲もあったけれど、言い訳や弁明や自己憐憫にかまけている時間など、そもそもあるはずはない、だから、「書く」、それだけだ。

時折の色彩

本題に入る前に、この項の表題に掲げた「時折の色彩」について、触れておこう。少し前のことになるが、あるイベントで、音楽の選曲をしてほしいという依頼を受けた。引き受けてから数ヶ月、曲を選ぶことも、曲の順番を考えることも、予想以上に奥が深く、イベント当日は時間が伸縮するような感覚に見舞われ、終了後はなんともいえない感慨にとらわれてしまった。その時に選んだ曲のひとつが、ZELDAの名曲、「時折の色彩」である。歌詞には、色彩、彩画、溶き油、絵具といった言葉が登場する。瑛九のフォト・デッサンは、基本的にはモノトーンであるが、時折、色彩を纏う、そんな感覚が、選曲の余韻と結びつき、この曲が登場することになったのだろう。

さて、本題に入るが、前回、第17回では、私にとっては未知の領域であった、具象的なモチーフのフォト・デッサンに対する絵画的な読み取りというアプローチを試みた。このアプローチは、うらわ美術館の学芸員である山田志麻子さんが瑛九のフォト・デッサンに対して行ったディスクリプションと分析から、大きな刺激を受けたことによって可能になった。具象的なモチーフのフォト・デッサンに対する山田さんの丁寧な解析は、それまでの私には想定することができなかった視座からの議論をもたらしてくれた。今回は、その方向をふまえた上で、別の角度から、フォト・デッサンの絵画性にアプローチしてみたい。早速、今回取り上げる作品を見てみよう。

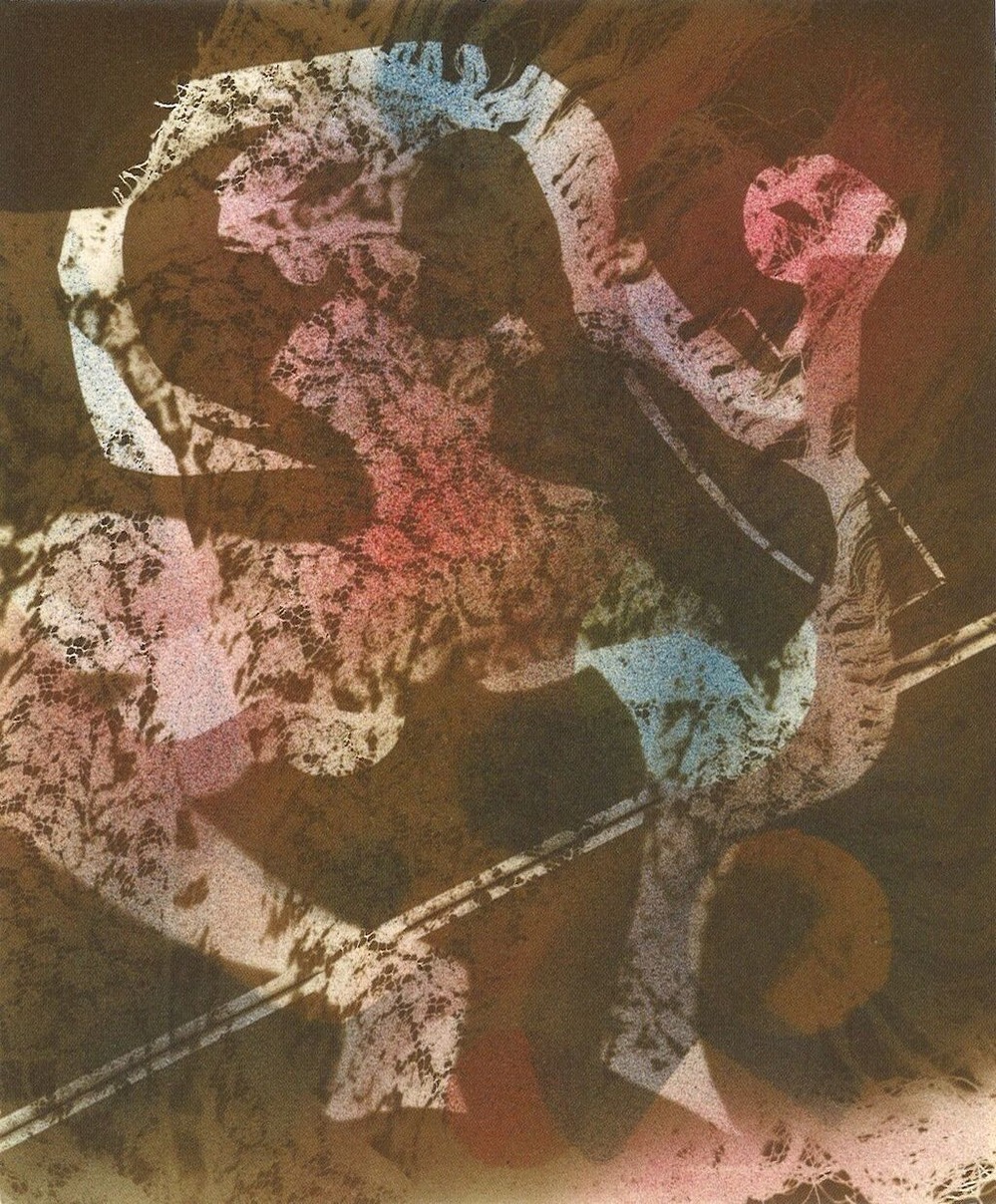

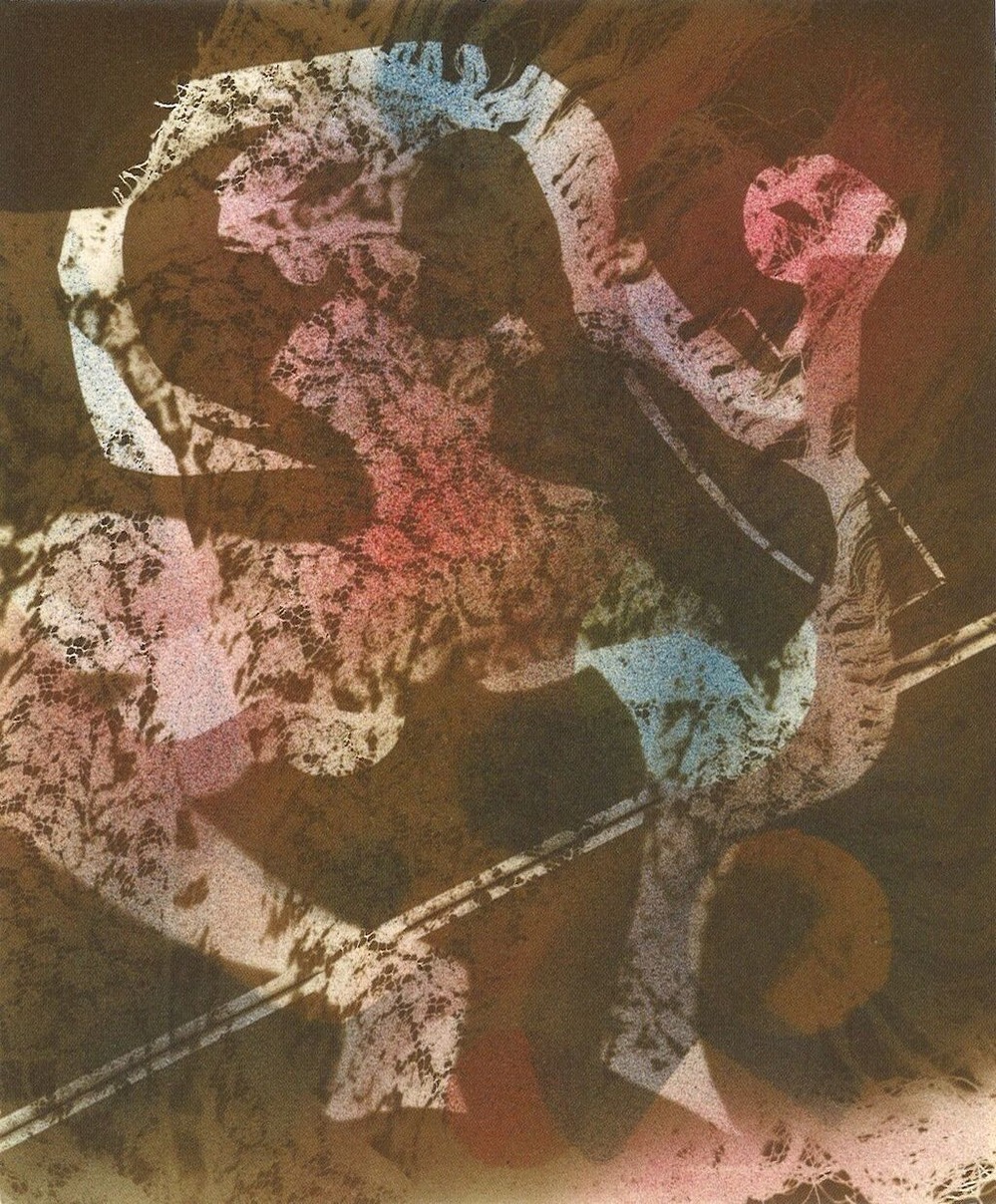

fig.1:《二人》 1952年

では、作品と向き合ってみよう。見てわかるとおり、《二人》と題されたこの作品は、着彩されたフォト・デッサンである。そう、前回とは別の角度からフォト・デッサンの絵画性にアプローチしてみると書いた、その別の角度とは、「色彩」という論点を示している。この作品では、光によって印画紙に画像が定着され、その上から、吹き付けによって色彩が与えられている。数が多いとは言えないが、瑛九のフォト・デッサンを見ていると、時折、同様の技法で色彩を纏う作品と遭遇する。印画紙の上に施される色彩は、エアブラシという道具を使う場合も含めて、瑛九の手作業によって付与されている。

従って、このタイプの作品は、印画紙による技法と絵画的技法の混合技法と見なさなければならず、写真作品という領域からもはみ出す要素を含んでいる。このような特徴は、瑛九における領域横断的技法によってもたらされている。瑛九のフォト・デッサンに用いられている印画紙はゼラチン・シルバー・プリントであるため、印画紙による画像形成においては、モノトーンの諧調しか出現しない。ここで、白黒、あるいは、グレースケールの諧調と書かなかったのは、セピア調の作品が存在するからである。説明するまでもなく、今回取り上げる《二人》の印画紙は、まさに、セピア調である。

色彩と型紙

では、より具体的に作品を見てみよう。画面の構成の基調をなすのは、型紙によって形成される、人の形のイメージである。《二人》というタイトルからは、二人の人物が想定されるのだが、私の場合、最初はひとりの人物像しか見つけることができなかった。中央に位置し、左側に少し傾いている人の形は、すぐに見つけることができる。しかし、あくまでも私の感覚であるが、もう一人の人の形は、簡単には見つけられなかった。しばらく眺めてから、ようやく、画面右上の丸い形が、人物の頭部を示しているのではないかと気がつき、左側に見えている人のような形を認識するに至った。

このように、《二人》というタイトルが示唆する「二人」を、画面から感じることは、私にとっては、難しかった。どちらの人の形も、型紙によって印画紙に定着されているとみなすことができる。より踏み込んでみよう。画面右上の丸い形を人の頭部とみなす場合、首のあたりから左斜め上に伸びているのは腕に相当する部分と思うのだが、その形は、さらに左側にのび、左側の人の形の頭部を囲むように、画面の左端では下方に降りている。その形の末端は、蛇のような、動物の口のような形にも見えるのだが、このような形状は、『眠りの理由』に見られるような、瑛九によるフォト・デッサンにおいてよく見られる型紙の形であり、人の形に帰着するイメージではなくなっている。

上記で示した形状は、矩形の紙から切り抜かれていると推測され、その形の部分を光が透過し、あわせて用いられたと推測されるレースの柄を纏って定着されている。その部分に、吹き付けによって微細な粒子状の色彩が付与されると、白に近い明るい箇所が色彩をよく反映し、セピア調の箇所では色彩が吸収される印象となる。このことにより、仮に、一定の領域に、同じ手法で、均一に吹き付けがなされたとしても、画面に生じる色彩の感覚は、レースの細かな柄を反映して、複雑な効果を生むことになる。

瑛九は、多様な技法を試しながら制作を継続することで、このような絶妙な効果が得られることを、自ら発見し、その技法の精度を高めていったのではないだろうか。そのように推測する理由は、この作品において、吹き付けに用いる色彩の使い分けと、型紙の形をなぞるように施される吹き付けの方法から、技法としての深みを感じるからである。そして、「型紙と色彩」という論点には、技法としての深みを感じさせる、別の局面を指摘することができる。

その別な局面とは、型紙を用いて色彩を吹き付けることにより、印画紙上に、何らかの形状の色彩を定着する技法である。ここまで書いてきた技法は、型紙を用いて光で印画紙にその形状を定着し、イメージが定着された印画紙の上から吹き付けによって色彩を付与する方法であった。それに対して、ここで述べているのは、印画紙の上に型紙を置き、その上から吹き付けを施すことで、型紙の形状を、色彩によって、印画紙上に定着する技法である。このように、一枚の作品において、「光によって型紙の形を定着する技法」と「色彩によって型紙の形を定着する技法」が、併用されているのである。

具体的に示すならば、右上の頭部とみなせる形を囲む円形と、その円形の左下に見える矩形が挙げられる。円形は、その円形の輪郭の外側のピンク~赤系の色彩によって浮かび上がるため、円形の型紙をこの位置に置き、上から吹き付けを行ったことが推測される。矩形の方は、その矩形の内側がピンク~赤系の色彩であるため、この矩形の形が切り抜かれた型紙をこの位置に置き、吹き付けを行ったことが推測される。

また、画面の中央から右側の下方には、興味深い対比が見られる。画面の右下に見える円形は、セピア調の諧調によってその形が認識できるため、吹き付けによってではなく、光によって印画紙に定着されていると推測できる。一方、その円形の左側に見える、その円形よりも小さな円形は、吹き付けによって定着されている。その円形の内側が、ピンク~赤系の色彩であるため、この円形が切り抜かれた型紙をこの位置に置き、吹き付けを行ったことが推測される。このように、型紙を光で定着する技法と型紙を色彩で定着する技法が併用されている点で、フォト・デッサン《二人》は極めて重要な作例であり、その繊細な色調は、本当に素晴らしく、技法の成熟が感じられる。

型紙と絵画性

ここまで見てきたように、今回取り上げているフォト・デッサン《二人》においては、「光によって型紙の形を定着する技法」と「色彩によって型紙の形を定着する技法」が、併用されている。この技法を、絵画を含めた瑛九の制作技法全般へと視野を広げて、参照事例を示すならば、「同じ型紙」を用いて、「光によって型紙の形を定着するフォト・デッサン」と「色彩によって型紙の形を定着する絵画」が制作されている作品を挙げることができる。例えば、第3回で示した、1952年のフォト・デッサン《仲間》(第3回のfig.18)と、1957年制作の絵画《シルク》(第3回のfig.19)は、その典型的な作例である。

上記のフォト・デッサン《仲間》と絵画《シルク》の例を見れば分かる通り、吹き付けによる色彩によって型紙の形を画面に定着する技法は、印画紙に頼ることなく実現できるのであるから、この技法をフォト・デッサンに導入する場合、絵画性が強く喚起されることになる。この重要な論点を確認した上で、今回取り上げているフォト・デッサン《二人》と近い作風のフォト・デッサンを見てみよう。

fig.2:フォト・デッサン(その11) 1937年 東京国立近代美術館蔵

fig.3:女 1952年 宮崎県立美術館蔵

fig.4:題不明 制作年不明 宮崎県立美術館蔵

まず、《フォト・デッサン(その11)》(fig.2)であるが、こちらは、1937年の制作とされている。かなり前になってしまうが、調査の時の記憶を思い出すと、印画紙はセピア調で、型紙の定着は諧調が少し浅く感じたことを記憶している。色彩の付与についても、印画紙上に吹き付けを施す技法を手探りで模索しながら試しているような感覚があり、印画紙上の光による画像形成と、吹き付けによる色彩の付与は、さほど密接には関与していないように感じられる。この技法に取り組み、その可能性を探る時期の作例といえる。

一方、《女》(fig.3)は、《二人》と同じ1952年の制作であり、作風も非常に近く感じられる。吹き付けによって付与されている、ピンク~赤系、水色~青系、黄色系、という色彩の感覚が、比較的近く感じられるからだろう。さらに、画面を構成する要素に注目するならば、《女》に数多く見られる、横方向の棒状のモチーフは、おそらくガラス棒ではないかと思われる。このガラス棒と思われるモチーフは、《二人》においても、左下から右上方向に見えている。制作年が同じであることからも、同じモチーフが用いられている可能性が高いといえるだろう。(ガラス棒を用いた作品については第6回を参照。)

もう1点、《題不明》(fig.4)は、《女》よりも、さらに、《二人》に近い印象を与える作品である。それは、型紙に由来する人の形に類似性が認められることと、《題不明》には、《二人》にも見られる円形が、多数確認できるからである。なお、《題不明》に見られる多数の円形は、《二人》と同じく、「型紙を光で定着する技法」と「型紙を色彩で定着する技法」が併用されることにより、画面に定着されている。そして、吹き付けによる色調は、1952年制作の《女》と極めて近いため、1952年頃の制作と推測することが可能である。

絵画性-フォト・デッサンから絵画へ

ここで、上記の4点を比較すると、印画紙の諧調と吹き付けの効果という点では、1937年の《フォト・デッサン(その11)》と1952年の《二人》がやや近く、1952年の《女》と制作年不明の《題不明》はかなり近い、ということがわかってくる。《女》と《題不明》における色彩は、より淡く、繊細である。この2点においては、印画紙の諧調が、《フォト・デッサン(その11)》と《二人》より、かなり明るくなっており、そのことにより、より淡く繊細な色彩が、最大限の効果を上げることになるのである。

あくまでも推測であるが、《二人》は、1930年代に試みていた吹き付けによってフォト・デッサンに色彩を付与する技法を再度試し始めた頃の制作であり、《女》と《題不明》は、この技法が深められ、より繊細な色彩の効果を活かすために、印画紙の諧調が明るくなるように意図して制作されたと思われる。最後に、「吹き付けによる色彩」の効果が最大限に発揮されているフォト・デッサンと、フォト・デッサンにおける絵画性の開拓が絵画に注入されることによって出現したとみなすことが可能な作品を見てみよう。

fig.5:作品(1) 制作年不詳 埼玉県立近代美術館蔵

fig.6:カオス 1957年 東京都現代美術館蔵

fig.7:月 1957年 宮崎県立美術館蔵

まず、《作品(1)》(fig.5)であるが、ここまで見てきた4点のフォト・デッサンとは異なり、人の形を思わせる型紙は使用されていない。だが、よく見ると、画面の右上に手の形が見えており、その点では、抽象的な構図の作品のように見えつつも、具象的なモチーフが全く確認できないわけではなく、見るものの想像力を刺激するようなモチーフが散りばめられている。その意味では、光によって印画紙に定着された構図から、画面構成に対する意識の高さを感じることができる。さらに、画面に見える青系の形は、型紙を用いて色彩を吹き付けて定着されたものと推測することができる。

次に、《カオス》(fig.6)であるが、こちらは、幅3メートルを超える油彩の大作である。大作ではあっても、型紙を用いて、吹き付けによって画面を埋めていく制作方法が採用されている。この作品は、1957年に制作されているが、この年、瑛九はエアブラシによる絵画の制作を集中的に試みている。すでに見た通り、この時期の絵画の探究には、吹き付けによってフォト・デッサンに色彩を与えることを試みた一連の制作の成果が、確かに反映されている。フォト・デッサンにおける絵画性の開花が、絵画のフィールドへと引き継がれている。まさに、瑛九らしい領域横断的表現が、見事に果たされている。

最後は、《月》(fig.7)であるが、こちらは、《カオス》とは逆に、型紙を使わずに、エアブラシが用いられている。具体的には、背景の柔らかな色彩や、輪郭がぼやけた形を生むためにエアブラシが用いられ、直接画面に吹き付けがなされていると思われる。画面に多数見られる、輪郭のはっきりした円形や細長い楕円などは、エアブラシではなく絵筆を用いて描かれている。このことから分かることは、エアブラシを用いた絵画作品の中で、おそらく、この《月》は、ほぼ最後の時期に制作されたということである。

最後に、《二人》に戻ろう。フォト・デッサンにおける絵画性という論点を示すために、絵画作品も参照したが。瑛九における領域横断的な表現は、そのことを目的としてなされたものではない。自らが追い求めるヴィジョンにつき動かされ、技法の開拓に貪欲な「装置としての瑛九」が、本能的に、宿命的に、領域横断的な表現を生み出すのである。したがって、吹き付けによって色彩を付与されたフォト・デッサンは、印画紙を用いた写真を超出し、エアブラシを用いた絵画を超出する。語の正しい意味において、まさしく、「フォト・デッサン」なのである。そのことを、目と、心に、深く、刻み込む。

Special

I'm not the kind of person that you need - この第18回の幕開けを告げるのはニュー・オーダーの「Times Change」、その「Times Change」が収録されているアルバム『Republic』、その『Republic』で「Times Change」に続く「Special」、その「Special」のフレーズ「I'm not the kind of person that you need」が私をとらえる、そのフレーズを直訳すれば「私はあなたが必要とするような人間ではない」。

この連載の執筆を始めた頃の「痛み」は、決して癒えない、その「痛み」には、確かに、「私はあなたが必要とするような人間ではない」という感覚が根深く横たわっている、けれど、このフレーズのあなたが誰なのかわからない、そのあなたは、特定の誰かではなく、世界の全ての人であるような気がしてくる、いや、人ではなく、世界、だったのか、それならば納得がいく、世界に必要とされる特別な存在、「Special」な存在でありたいと、心のどこかで、そう願っているのかもしれないけれど。

(うめづ げん)

図版出典

fig.1:「第33回瑛九展・湯浅コレクション」より

fig.2, fig.3, fig.5~fig.7:『生誕100年記念 瑛九展』宮崎県立美術館ほか、2011年

fig.4:『魂の叙事詩 瑛九展』宮崎県立美術館、1996年

■梅津 元

1966年神奈川県生まれ。1991年多摩美術大学大学院美術研究科修了。専門は芸術学。美術、写真、映像、音楽に関わる批評やキュレーションを中心に領域横断的な活動を展開。主なキュレーション:「DE/construct: Updating Modernism」NADiff modern & SuperDeluxe(2014)、「トランス/リアル-非実体的美術の可能性」ギャラリーαM(2016-17)など。1991年から2021年まで埼玉県立近代美術館学芸員 。同館における主な企画(共同企画を含む):「1970年-物質と知覚 もの派と根源を問う作家たち」(1995)、「ドナルド・ジャッド 1960-1991」(1999)、「プラスチックの時代|美術とデザイン」(2000)、「アーティスト・プロジェクト:関根伸夫《位相-大地》が生まれるまで」(2005)、「生誕100年記念 瑛九展」(2011)、「版画の景色-現代版画センターの軌跡」(2018)、「DECODE/出来事と記録-ポスト工業化社会の美術」(2019)など。

・梅津元のエッセイ「瑛九-フォト・デッサンの射程」は毎月24日更新、次回は3月24日です。どうぞお楽しみに。

●本日のお勧め作品は瑛九です。

《題不詳》

《題不詳》

フォト・デッサン

25.5×20.2cm

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

※お問合せには、必ず「件名」「お名前」「連絡先(住所)」を明記してください。

●ときの忘れものの建築は阿部勤先生の設計です。

建築空間についてはWEBマガジン<コラージ2017年12月号18~24頁>に特集されています。

〒113-0021 東京都文京区本駒込5丁目4の1 LAS CASAS

TEL: 03-6902-9530、FAX: 03-6902-9531 E-mail:info@tokinowasuremono.com

http://www.tokinowasuremono.com/

営業時間=火曜~土曜の平日11時~19時。日・月・祝日は休廊。

JR及び南北線の駒込駅南口から約8分です。

第18回「Times Change-第33回瑛九展・湯浅コレクション(その11)」

梅津 元

This pain won’t peel - この連載の幕開けを告げるのはニュー・オーダーの「Age of Consent」、その「Age of Consent」のフレーズ「You are going to regret」が私をとらえる、だから第1回を締め括るのは「Regret」、その「Regret」で幕を開けるアルバム『Republic』、その『Republic』に収録されている「Times Change」、その「Times Change」のフレーズ「This pain won’t peel」が私をとらえる、そのフレーズを直訳すれば「この痛みは剥がれない」。

連載の開始から一年半が経過しようとしているが、執筆を始めた頃の「痛み」は、決して癒えない、ただ、押し寄せる荒波のような難題に追われ、時折、意識から遠のくだけだ。「書く」ことに「救われる」、だが、「書かねばならない」状況を自ら招き、「書く」ことに没頭し、向き合うべきことから逃げている、けれど、そう書くこと自体、嘘に嘘を重ねるような態度に過ぎない。「Times Change」、時間の変化、時の変化に身をまかせる、時の過ぎゆくままに、そんな曲もあったけれど、言い訳や弁明や自己憐憫にかまけている時間など、そもそもあるはずはない、だから、「書く」、それだけだ。

時折の色彩

本題に入る前に、この項の表題に掲げた「時折の色彩」について、触れておこう。少し前のことになるが、あるイベントで、音楽の選曲をしてほしいという依頼を受けた。引き受けてから数ヶ月、曲を選ぶことも、曲の順番を考えることも、予想以上に奥が深く、イベント当日は時間が伸縮するような感覚に見舞われ、終了後はなんともいえない感慨にとらわれてしまった。その時に選んだ曲のひとつが、ZELDAの名曲、「時折の色彩」である。歌詞には、色彩、彩画、溶き油、絵具といった言葉が登場する。瑛九のフォト・デッサンは、基本的にはモノトーンであるが、時折、色彩を纏う、そんな感覚が、選曲の余韻と結びつき、この曲が登場することになったのだろう。

さて、本題に入るが、前回、第17回では、私にとっては未知の領域であった、具象的なモチーフのフォト・デッサンに対する絵画的な読み取りというアプローチを試みた。このアプローチは、うらわ美術館の学芸員である山田志麻子さんが瑛九のフォト・デッサンに対して行ったディスクリプションと分析から、大きな刺激を受けたことによって可能になった。具象的なモチーフのフォト・デッサンに対する山田さんの丁寧な解析は、それまでの私には想定することができなかった視座からの議論をもたらしてくれた。今回は、その方向をふまえた上で、別の角度から、フォト・デッサンの絵画性にアプローチしてみたい。早速、今回取り上げる作品を見てみよう。

fig.1:《二人》 1952年

では、作品と向き合ってみよう。見てわかるとおり、《二人》と題されたこの作品は、着彩されたフォト・デッサンである。そう、前回とは別の角度からフォト・デッサンの絵画性にアプローチしてみると書いた、その別の角度とは、「色彩」という論点を示している。この作品では、光によって印画紙に画像が定着され、その上から、吹き付けによって色彩が与えられている。数が多いとは言えないが、瑛九のフォト・デッサンを見ていると、時折、同様の技法で色彩を纏う作品と遭遇する。印画紙の上に施される色彩は、エアブラシという道具を使う場合も含めて、瑛九の手作業によって付与されている。

従って、このタイプの作品は、印画紙による技法と絵画的技法の混合技法と見なさなければならず、写真作品という領域からもはみ出す要素を含んでいる。このような特徴は、瑛九における領域横断的技法によってもたらされている。瑛九のフォト・デッサンに用いられている印画紙はゼラチン・シルバー・プリントであるため、印画紙による画像形成においては、モノトーンの諧調しか出現しない。ここで、白黒、あるいは、グレースケールの諧調と書かなかったのは、セピア調の作品が存在するからである。説明するまでもなく、今回取り上げる《二人》の印画紙は、まさに、セピア調である。

色彩と型紙

では、より具体的に作品を見てみよう。画面の構成の基調をなすのは、型紙によって形成される、人の形のイメージである。《二人》というタイトルからは、二人の人物が想定されるのだが、私の場合、最初はひとりの人物像しか見つけることができなかった。中央に位置し、左側に少し傾いている人の形は、すぐに見つけることができる。しかし、あくまでも私の感覚であるが、もう一人の人の形は、簡単には見つけられなかった。しばらく眺めてから、ようやく、画面右上の丸い形が、人物の頭部を示しているのではないかと気がつき、左側に見えている人のような形を認識するに至った。

このように、《二人》というタイトルが示唆する「二人」を、画面から感じることは、私にとっては、難しかった。どちらの人の形も、型紙によって印画紙に定着されているとみなすことができる。より踏み込んでみよう。画面右上の丸い形を人の頭部とみなす場合、首のあたりから左斜め上に伸びているのは腕に相当する部分と思うのだが、その形は、さらに左側にのび、左側の人の形の頭部を囲むように、画面の左端では下方に降りている。その形の末端は、蛇のような、動物の口のような形にも見えるのだが、このような形状は、『眠りの理由』に見られるような、瑛九によるフォト・デッサンにおいてよく見られる型紙の形であり、人の形に帰着するイメージではなくなっている。

上記で示した形状は、矩形の紙から切り抜かれていると推測され、その形の部分を光が透過し、あわせて用いられたと推測されるレースの柄を纏って定着されている。その部分に、吹き付けによって微細な粒子状の色彩が付与されると、白に近い明るい箇所が色彩をよく反映し、セピア調の箇所では色彩が吸収される印象となる。このことにより、仮に、一定の領域に、同じ手法で、均一に吹き付けがなされたとしても、画面に生じる色彩の感覚は、レースの細かな柄を反映して、複雑な効果を生むことになる。

瑛九は、多様な技法を試しながら制作を継続することで、このような絶妙な効果が得られることを、自ら発見し、その技法の精度を高めていったのではないだろうか。そのように推測する理由は、この作品において、吹き付けに用いる色彩の使い分けと、型紙の形をなぞるように施される吹き付けの方法から、技法としての深みを感じるからである。そして、「型紙と色彩」という論点には、技法としての深みを感じさせる、別の局面を指摘することができる。

その別な局面とは、型紙を用いて色彩を吹き付けることにより、印画紙上に、何らかの形状の色彩を定着する技法である。ここまで書いてきた技法は、型紙を用いて光で印画紙にその形状を定着し、イメージが定着された印画紙の上から吹き付けによって色彩を付与する方法であった。それに対して、ここで述べているのは、印画紙の上に型紙を置き、その上から吹き付けを施すことで、型紙の形状を、色彩によって、印画紙上に定着する技法である。このように、一枚の作品において、「光によって型紙の形を定着する技法」と「色彩によって型紙の形を定着する技法」が、併用されているのである。

具体的に示すならば、右上の頭部とみなせる形を囲む円形と、その円形の左下に見える矩形が挙げられる。円形は、その円形の輪郭の外側のピンク~赤系の色彩によって浮かび上がるため、円形の型紙をこの位置に置き、上から吹き付けを行ったことが推測される。矩形の方は、その矩形の内側がピンク~赤系の色彩であるため、この矩形の形が切り抜かれた型紙をこの位置に置き、吹き付けを行ったことが推測される。

また、画面の中央から右側の下方には、興味深い対比が見られる。画面の右下に見える円形は、セピア調の諧調によってその形が認識できるため、吹き付けによってではなく、光によって印画紙に定着されていると推測できる。一方、その円形の左側に見える、その円形よりも小さな円形は、吹き付けによって定着されている。その円形の内側が、ピンク~赤系の色彩であるため、この円形が切り抜かれた型紙をこの位置に置き、吹き付けを行ったことが推測される。このように、型紙を光で定着する技法と型紙を色彩で定着する技法が併用されている点で、フォト・デッサン《二人》は極めて重要な作例であり、その繊細な色調は、本当に素晴らしく、技法の成熟が感じられる。

型紙と絵画性

ここまで見てきたように、今回取り上げているフォト・デッサン《二人》においては、「光によって型紙の形を定着する技法」と「色彩によって型紙の形を定着する技法」が、併用されている。この技法を、絵画を含めた瑛九の制作技法全般へと視野を広げて、参照事例を示すならば、「同じ型紙」を用いて、「光によって型紙の形を定着するフォト・デッサン」と「色彩によって型紙の形を定着する絵画」が制作されている作品を挙げることができる。例えば、第3回で示した、1952年のフォト・デッサン《仲間》(第3回のfig.18)と、1957年制作の絵画《シルク》(第3回のfig.19)は、その典型的な作例である。

上記のフォト・デッサン《仲間》と絵画《シルク》の例を見れば分かる通り、吹き付けによる色彩によって型紙の形を画面に定着する技法は、印画紙に頼ることなく実現できるのであるから、この技法をフォト・デッサンに導入する場合、絵画性が強く喚起されることになる。この重要な論点を確認した上で、今回取り上げているフォト・デッサン《二人》と近い作風のフォト・デッサンを見てみよう。

fig.2:フォト・デッサン(その11) 1937年 東京国立近代美術館蔵

fig.3:女 1952年 宮崎県立美術館蔵

fig.4:題不明 制作年不明 宮崎県立美術館蔵

まず、《フォト・デッサン(その11)》(fig.2)であるが、こちらは、1937年の制作とされている。かなり前になってしまうが、調査の時の記憶を思い出すと、印画紙はセピア調で、型紙の定着は諧調が少し浅く感じたことを記憶している。色彩の付与についても、印画紙上に吹き付けを施す技法を手探りで模索しながら試しているような感覚があり、印画紙上の光による画像形成と、吹き付けによる色彩の付与は、さほど密接には関与していないように感じられる。この技法に取り組み、その可能性を探る時期の作例といえる。

一方、《女》(fig.3)は、《二人》と同じ1952年の制作であり、作風も非常に近く感じられる。吹き付けによって付与されている、ピンク~赤系、水色~青系、黄色系、という色彩の感覚が、比較的近く感じられるからだろう。さらに、画面を構成する要素に注目するならば、《女》に数多く見られる、横方向の棒状のモチーフは、おそらくガラス棒ではないかと思われる。このガラス棒と思われるモチーフは、《二人》においても、左下から右上方向に見えている。制作年が同じであることからも、同じモチーフが用いられている可能性が高いといえるだろう。(ガラス棒を用いた作品については第6回を参照。)

もう1点、《題不明》(fig.4)は、《女》よりも、さらに、《二人》に近い印象を与える作品である。それは、型紙に由来する人の形に類似性が認められることと、《題不明》には、《二人》にも見られる円形が、多数確認できるからである。なお、《題不明》に見られる多数の円形は、《二人》と同じく、「型紙を光で定着する技法」と「型紙を色彩で定着する技法」が併用されることにより、画面に定着されている。そして、吹き付けによる色調は、1952年制作の《女》と極めて近いため、1952年頃の制作と推測することが可能である。

絵画性-フォト・デッサンから絵画へ

ここで、上記の4点を比較すると、印画紙の諧調と吹き付けの効果という点では、1937年の《フォト・デッサン(その11)》と1952年の《二人》がやや近く、1952年の《女》と制作年不明の《題不明》はかなり近い、ということがわかってくる。《女》と《題不明》における色彩は、より淡く、繊細である。この2点においては、印画紙の諧調が、《フォト・デッサン(その11)》と《二人》より、かなり明るくなっており、そのことにより、より淡く繊細な色彩が、最大限の効果を上げることになるのである。

あくまでも推測であるが、《二人》は、1930年代に試みていた吹き付けによってフォト・デッサンに色彩を付与する技法を再度試し始めた頃の制作であり、《女》と《題不明》は、この技法が深められ、より繊細な色彩の効果を活かすために、印画紙の諧調が明るくなるように意図して制作されたと思われる。最後に、「吹き付けによる色彩」の効果が最大限に発揮されているフォト・デッサンと、フォト・デッサンにおける絵画性の開拓が絵画に注入されることによって出現したとみなすことが可能な作品を見てみよう。

fig.5:作品(1) 制作年不詳 埼玉県立近代美術館蔵

fig.6:カオス 1957年 東京都現代美術館蔵

fig.7:月 1957年 宮崎県立美術館蔵

まず、《作品(1)》(fig.5)であるが、ここまで見てきた4点のフォト・デッサンとは異なり、人の形を思わせる型紙は使用されていない。だが、よく見ると、画面の右上に手の形が見えており、その点では、抽象的な構図の作品のように見えつつも、具象的なモチーフが全く確認できないわけではなく、見るものの想像力を刺激するようなモチーフが散りばめられている。その意味では、光によって印画紙に定着された構図から、画面構成に対する意識の高さを感じることができる。さらに、画面に見える青系の形は、型紙を用いて色彩を吹き付けて定着されたものと推測することができる。

次に、《カオス》(fig.6)であるが、こちらは、幅3メートルを超える油彩の大作である。大作ではあっても、型紙を用いて、吹き付けによって画面を埋めていく制作方法が採用されている。この作品は、1957年に制作されているが、この年、瑛九はエアブラシによる絵画の制作を集中的に試みている。すでに見た通り、この時期の絵画の探究には、吹き付けによってフォト・デッサンに色彩を与えることを試みた一連の制作の成果が、確かに反映されている。フォト・デッサンにおける絵画性の開花が、絵画のフィールドへと引き継がれている。まさに、瑛九らしい領域横断的表現が、見事に果たされている。

最後は、《月》(fig.7)であるが、こちらは、《カオス》とは逆に、型紙を使わずに、エアブラシが用いられている。具体的には、背景の柔らかな色彩や、輪郭がぼやけた形を生むためにエアブラシが用いられ、直接画面に吹き付けがなされていると思われる。画面に多数見られる、輪郭のはっきりした円形や細長い楕円などは、エアブラシではなく絵筆を用いて描かれている。このことから分かることは、エアブラシを用いた絵画作品の中で、おそらく、この《月》は、ほぼ最後の時期に制作されたということである。

最後に、《二人》に戻ろう。フォト・デッサンにおける絵画性という論点を示すために、絵画作品も参照したが。瑛九における領域横断的な表現は、そのことを目的としてなされたものではない。自らが追い求めるヴィジョンにつき動かされ、技法の開拓に貪欲な「装置としての瑛九」が、本能的に、宿命的に、領域横断的な表現を生み出すのである。したがって、吹き付けによって色彩を付与されたフォト・デッサンは、印画紙を用いた写真を超出し、エアブラシを用いた絵画を超出する。語の正しい意味において、まさしく、「フォト・デッサン」なのである。そのことを、目と、心に、深く、刻み込む。

Special

I'm not the kind of person that you need - この第18回の幕開けを告げるのはニュー・オーダーの「Times Change」、その「Times Change」が収録されているアルバム『Republic』、その『Republic』で「Times Change」に続く「Special」、その「Special」のフレーズ「I'm not the kind of person that you need」が私をとらえる、そのフレーズを直訳すれば「私はあなたが必要とするような人間ではない」。

この連載の執筆を始めた頃の「痛み」は、決して癒えない、その「痛み」には、確かに、「私はあなたが必要とするような人間ではない」という感覚が根深く横たわっている、けれど、このフレーズのあなたが誰なのかわからない、そのあなたは、特定の誰かではなく、世界の全ての人であるような気がしてくる、いや、人ではなく、世界、だったのか、それならば納得がいく、世界に必要とされる特別な存在、「Special」な存在でありたいと、心のどこかで、そう願っているのかもしれないけれど。

(うめづ げん)

図版出典

fig.1:「第33回瑛九展・湯浅コレクション」より

fig.2, fig.3, fig.5~fig.7:『生誕100年記念 瑛九展』宮崎県立美術館ほか、2011年

fig.4:『魂の叙事詩 瑛九展』宮崎県立美術館、1996年

■梅津 元

1966年神奈川県生まれ。1991年多摩美術大学大学院美術研究科修了。専門は芸術学。美術、写真、映像、音楽に関わる批評やキュレーションを中心に領域横断的な活動を展開。主なキュレーション:「DE/construct: Updating Modernism」NADiff modern & SuperDeluxe(2014)、「トランス/リアル-非実体的美術の可能性」ギャラリーαM(2016-17)など。1991年から2021年まで埼玉県立近代美術館学芸員 。同館における主な企画(共同企画を含む):「1970年-物質と知覚 もの派と根源を問う作家たち」(1995)、「ドナルド・ジャッド 1960-1991」(1999)、「プラスチックの時代|美術とデザイン」(2000)、「アーティスト・プロジェクト:関根伸夫《位相-大地》が生まれるまで」(2005)、「生誕100年記念 瑛九展」(2011)、「版画の景色-現代版画センターの軌跡」(2018)、「DECODE/出来事と記録-ポスト工業化社会の美術」(2019)など。

・梅津元のエッセイ「瑛九-フォト・デッサンの射程」は毎月24日更新、次回は3月24日です。どうぞお楽しみに。

●本日のお勧め作品は瑛九です。

《題不詳》

《題不詳》フォト・デッサン

25.5×20.2cm

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

※お問合せには、必ず「件名」「お名前」「連絡先(住所)」を明記してください。

●ときの忘れものの建築は阿部勤先生の設計です。

建築空間についてはWEBマガジン<コラージ2017年12月号18~24頁>に特集されています。

〒113-0021 東京都文京区本駒込5丁目4の1 LAS CASAS

TEL: 03-6902-9530、FAX: 03-6902-9531 E-mail:info@tokinowasuremono.com

http://www.tokinowasuremono.com/

営業時間=火曜~土曜の平日11時~19時。日・月・祝日は休廊。

JR及び南北線の駒込駅南口から約8分です。

コメント