松本莞『父、松本竣介』を読む

大谷省吾

みなさんは松本竣介と聞いて、まず何を思い浮かべるだろうか。大地をふみしめ遠くへと視線を向ける自身の姿を描いた《立てる像》(1942年)だろうか。「生きてゐる画家」(1941年)の一文をもって戦時下に軍部に対峙した勇気あるヒューマニストというイメージがそこに重なるかもしれない。それとも深い青の支配する雑踏の中で静かに佇む女性像が印象的な、モンタージュによる都会の情景だろうか。あるいは、聴覚を失うというハンディキャップを乗り越え、雑誌『雑記帳』(1936-37年)や提言「全日本美術家に諮る」(1946年)などによって社会へメッセージを伝えようとする行動的な姿だろうか。いずれにせよ、私たちが思い浮かべる松本竣介のイメージとは、これまでに彼について書かれた数多くの文章や展覧会などから導き出されたものであることはまちがいない。このたび、ご子息である松本莞氏によって評伝が書かれると聞いたときに私が期待したのは、身近に竣介に接した立場から、これまでの論者たちによって形成されてきた「竣介イメージ」に変更を迫る、新たな竣介像が提示されるのだろうか、ということだった。そして結論からいうと、私は随所で大いに頷かされ、またいくつかの箇所で大いに驚かされた。でも、それらを具体的に見ていく前に、ちょっとだけ遠回りをして、岸田劉生のことに触れておきたい。

画家である親の評伝を子が記した名著として、私たちは岸田麗子による『父 岸田劉生』(雪華社、1962年/愛蔵版・中央公論新社、2021年)を知っている。そして活躍した時代は異なるとはいえ劉生(1891-1929)は38歳で、竣介(1912-1948)は36歳でこの世を去っていて、短い期間に濃密な制作活動を行った点で二人は共通しているのだ。

ただし若くして世を去っているということは、子が共に過ごした期間が短いということでもある。竣介が亡くなったとき莞氏は9歳になる直前であった。だから制作中の画家の様子については、莞氏の記憶は限られる。その点では劉生が逝去したとき15歳で、しかも幼い時から継続してモデルを務めてきた麗子のほうが、画家自身の制作の姿を捉える描写には臨場感がある。麗子はモデルとして劉生に見つめられながら、また逆に劉生のことを驚くべき細部まで観察し返していて、それがたとえば、次のような記述で描写される。

「大きな画架の足に右足をかけて、左の手に持った楕円形のパレットを後ろに引きかげんにして、細い絵筆の先の方を持って目を細め、ぐっと顔をカンバスに近づけて描く。やがて身をおこしちょっとモデルの方を見てもう一度絵を見、それから体をぐっとそらせて目を細めて絵とモデルを眺める。それから筆をていねいに洗って、またパレットの上で細かく筆を動かしながら色と色とを混ぜ合せ、パレットを後ろに引いて半身に構えたような姿勢で顔を近づけて描く。口が少しとがっている……」(『父 岸田劉生』愛蔵版p.104)。

こうした記述は《麗子像》のモデル本人にしかできないものだ。ただし、もちろん麗子といえども直接知りえることには限りがあり、『父 岸田劉生』では劉生の日記がたびたび参照され、さらに劉生の妻で麗子の母である蓁や、生前の劉生を知る人からの聞き取りなどを活かしながら、劉生像が記されていく。伝記的記述に関しては、松本莞氏のアプローチも同様である。竣介の妻で莞氏の母である禎子さんをはじめ、中野淳など生前の竣介をよく知る人たちから伝え聞いてきたことの蓄積は大きい。たとえば、竣介たち新人画会が銀座の日本楽器画廊を発表の場としたのには、松本家にあったピアノの調律にいつも来てくれていた調律師の方の口利きがあったこと、むしろ展覧会場として使えるという話が先にあり、そこから新人画会が結成されたこと(p.139)などは私には初耳で、たいへん興味深く読んだ。

また松本家に残る竣介自身の日記、手紙、メモを深く読み込むことができる莞氏ならではの、竣介の心の機微に寄り添うような記述が、時代背景の説明も交えてなされることによって、画家の姿はきわめて明確な輪郭線をもって読者の前に浮かび上がってくる。とりわけ今回の本では、竣介の文章を集めた『人間風景』(中央公論美術出版、1982年、増補版1990年)に未収録の文章も少なからず引用されており、その中では1935年3月4日付の禎子宛書簡に「人の生活の中に深く深く入つていつて 本当の人の生活を知るときはどんなに 嬉しいか知れない」(p.70)というような、後年のヒューマニスティックな制作態度に共通する言葉を見出すこともできれば、あるいは戦争末期に原子爆弾の惨禍を知り、「戦争も実につまらぬものになつてしまつたものだと思ふよ、武士や騎士といはれるものの美しさは勿論、軍人といふものもなくなつてしまふ、現代のこの戦ひは軍人の戦ひではなく、政治家の戦ひなのだ」(1945年8月14日付、p.187)というような戦争観も見出すことができる。公の発表を前提としないこうした言葉の端々に、彼の本音が垣間見えるだろう。それだけではない。戦争末期から戦争直後にかけて、松江に疎開中の妻・禎子に宛てた書簡から見えてくるのは、明日をも知れぬ過酷な状況の中で、家族を気づかいつつも手探りで生き抜こうとする生活者としてのひとりの人間の姿である。そこには、これまで多くの論者たちによって作り上げられてきた「理想を語る竣介」のイメージとはまた少し異なる、等身大の竣介を見ることができる。

こうした書簡類に加えて、もの心ついてからの莞氏自身の記憶をまじえて語られる父・竣介の姿もまた等身大そのものであり、茶の間にいたずら描きをして祖母に叱られた莞氏に、竣介がアトリエの中でだけは好き放題に描いてよいと約束してくれたこと、莞氏が描いたたくさんの「いたずら描き」を竣介が大切に保管し、それらが《せみ》《象》《牛》《機関車》等の愛すべき小品に結実したことなど、親子の親密なやりとりを鮮やかに描き起こしているし(p.144)、耳の聞こえなかった竣介とのコミュニケーションの取り方(p.151)についても具体的に教えてくれる。これらの記述は私たちが竣介の実像を理解する上でありがたい証言である。さらに、1948年6月8日、竣介の死の日の記述は、小学三年生の時の記憶とは思えぬほど鮮明であり、これまで私たちが朝日晃『松本竣介』(日動出版部、1977年)などで知っていたのとは少し異なる角度から、画家の最期を伝えるものとなっている。

さて、こうして莞氏自身の記憶と関係者の証言や先行研究などから紡ぎ出される松本竣介の評伝が、本書の第1章から第5章までなのだが、本書で注目すべきは、むしろ竣介歿後について述べた第6章以降である。第6章は「禎子の戦い——遺作と遺産」つまり竣介の妻・禎子が、いかに残された作品を守り伝えたか、そして第7章は「竣介を識る旅——美術館と画廊の人々」、つまり竣介歿後にその評価を高めようとした人々に焦点が当てられる。しかしながらここで私たち読者は、竣介を支えていたとこれまで思われてきた人物、あるいは竣介歿後の評価に一役買ったと思われてきた人物の、全く異なる側面を知らされたり、これまで比較的よく読まれてきた竣介評伝がまちがいだらけであることを知らされたりして、驚くことになるのだ。思い返せば、さきほど比較として引き合いに出した岸田麗子『父 岸田劉生』でも、彼女は劉生に対する周囲の誤解、たとえば晩年の仕事についての不当な扱いに抗議し、再評価を求めるよう書き残している。それと同様、遺族の目からどうしても書いておきたいということは当然あるとしても、本書で明かされるそのエピソードには正直驚かされた。ここではその詳細には触れない。ぜひ実際にお読みいただきたい。ただ、ここで記しておきたいのは、そうした莞氏の記述は子息としての立場からのひいき目によるものではないということである。

氏は自身の記述が今後の竣介研究に与える影響ということにもきわめて自覚的で、ある一方的な解釈を読者に押し付けることを慎重に避けようとしていることが記述の端々から感じ取れる。たとえば《画家の像》(1941年)については「俊介(註)がこの作品にどのような意図を込めたか、軽々に決めつけることはできませんが」と断った上で「暗く厳しい社会情勢の中で、自分を見失うことなく毅然として生き抜いていこうという決意表明をしているように感じます」(pp.127-128)と記し、また《立てる像》(1942年)については「戦争中の暗く重苦しい世相に対して、どこかに虚しさを覚えつつも自分を見失うことなくまっすぐに進むのだ、という俊介の決意を示しているように思われてならない」と記す一方で「『そんな単純なものではないよ』と父に笑われそうな気もします」(p.135)、と書き足すことを忘れない。自身の思いははっきりと述べつつ、読み手の解釈の余地を残す配慮にみちた書き方がなされていることがよくわかる。だからこそ、上記のいくつかの驚くべきエピソードは、重く響くものでもある。そして、研究者の立場としてこうした記述に出会って痛感するのは、典拠の吟味の大切さであり、ある記述が信頼するに足るものであるかどうか、複数の視点から検証することの重要性である。

再び冒頭の問いに戻ろう。「生きてゐる画家」の竣介、《立てる像》の竣介は、戦後の論者たちによって作られてきた「理想化された竣介」像であったかもしれない。そこには、戦時下の抑圧に対して画壇が総崩れしていった中で、良心を貫いたわずかな存在を、戦後美術の起点として必要とした論者たちの願望が投影されていたであろうし、それゆえ逆に竣介の《航空兵群》等の存在から、「理想化された竣介」像を逆に過剰に批判するような論者も現れてきた。しかしこれらはいずれも戦後の論者たちが彼ら自身のイデオロギーを竣介という鏡に投影した虚像だったのではないかとも思われる。私たちはむしろ彼の日々の実践に目を向け、いたずらに理想化せず、等身大のひとりの芸術家の模索に丁寧に向き合う必要があろう。そうしたときに本書は多くを教えてくれるはずである。

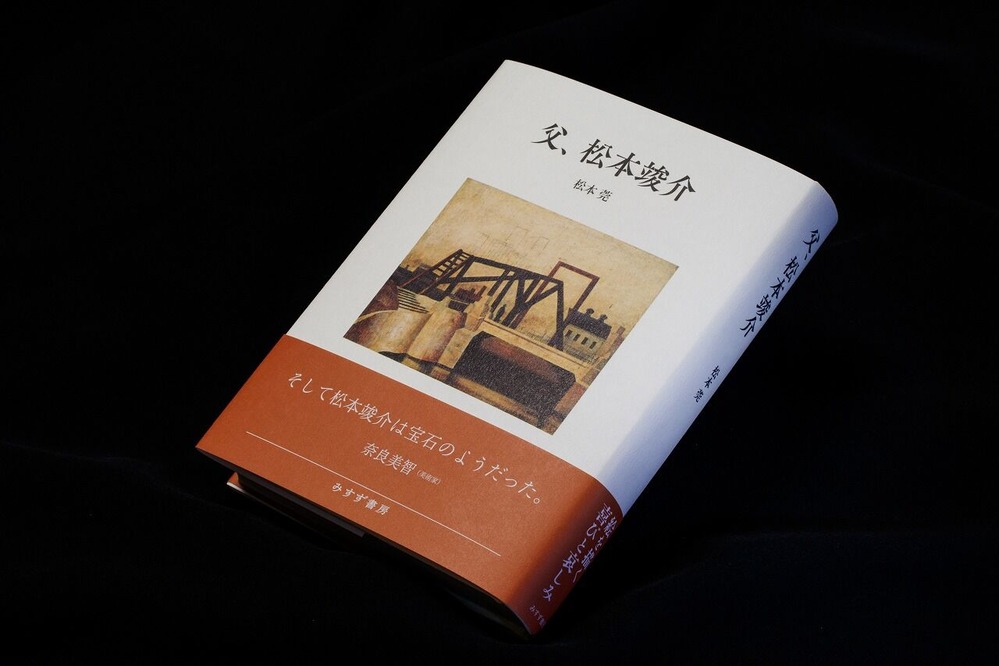

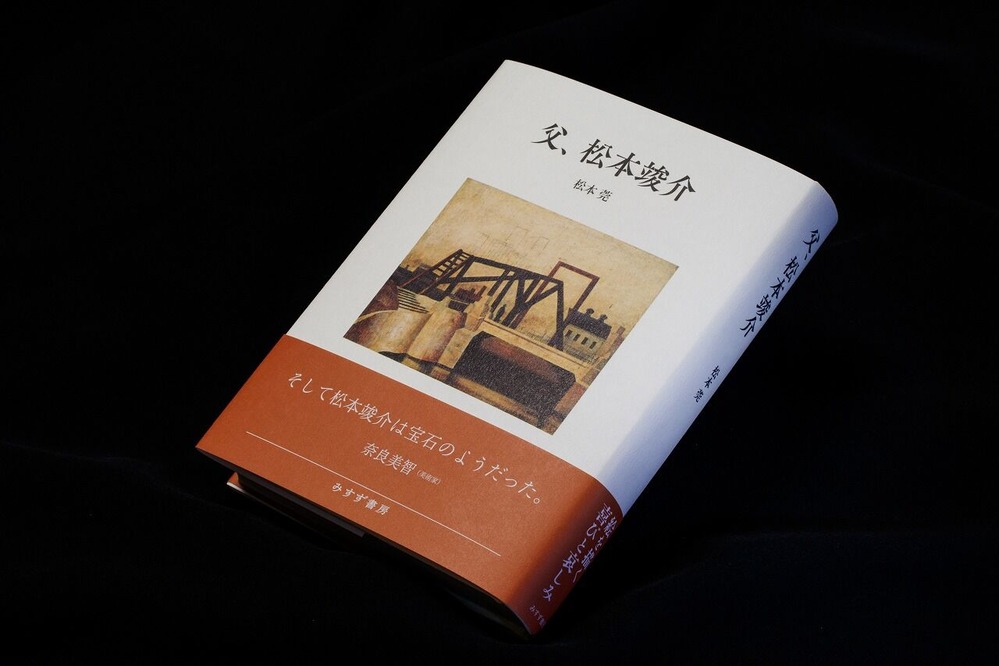

最後に本書の装丁に触れておきたい。この本を手にしたとき、おやと意外に思ったのはまず本の風合いであった。みすず書房の本というと私はどうも、ひと昔前のつるつるした真っ白な表紙を思い浮かべるのだが(最近はそういうものばかりではないようだが)、この本は違った。カバーには油彩の《Y市の橋》(1944年頃)が使われている。竣介が繰り返し描いた、横浜駅近くの月見橋を描いたものだ。セピア色に沈むその静かな佇まいにあわせ、カバーに用いられた紙の色も、いわゆる純白ではなく淡いクリーム色の落ち着いた風合いがあり、手になじむ質感である。そして、そのカバーをはずしてみたら、表紙本体には同じ《Y市の橋》の、簡潔な線による素描があしらわれていた。よく知られているとおり、竣介は油彩の制作にあたり、現場でのスケッチをもとにアトリエで線を整理しながらデッサンを練り上げ、裏面に木炭を塗った転写用の「カルトン」をこしらえてキャンバスに図柄を写しとって、そこから幾重にも絵具を重ねて仕上げていくという計画的な制作方法をとっていた。この本の装丁そのものが、まさにその竣介の制作方法を多層的な構造として取り入れていて、画家に対する深い理解と敬意が感じられたのである。ぜひ、文字情報としてだけでなく、お手にとって造本も含めて楽しみながら読んでいただきたい。

(おおたに しょうご)

(註)松本竣介は佐藤俊介として出生し、1936年の結婚時に松本姓となり、1944年に父親の勧めにより竣介と改称した。本書の評伝部分ではその時々の表記にあわせた記述となっており、引用もこれに従った。

■大谷省吾(おおたに しょうご)

東京国立近代美術館副館長。1969年生まれ。筑波大学大学院博士課程芸術学研究科中退。博士(芸術学)。1994年より東京国立近代美術館に勤務。2022年より現職。同館で「地平線の夢:昭和10年代の幻想絵画」(2003年)、「生誕100年 靉光展」(2007年)、「河口龍夫展 言葉・時間・生命」(2009年)、「麻生三郎展」(2010年)、「生誕100年 岡本太郎展」(2011年)、「福沢一郎展 このどうしようもない世界を笑いとばせ」(2019年)、「重要文化財の秘密」(2023年)などを企画。著作に『激動期のアヴァンギャルド:シュルレアリスムと日本の絵画一九二八–一九五三』(国書刊行会、2016年)などがある。

●松本莞著『父、松本竣介』

発行:みすず書房

判型:A5変判(200×148mm)・上製

頁数:368頁+カラー口絵16頁

定価:4,400円(税込)+梱包送料650円

ときの忘れものでは莞さんのサインカード付本書を頒布するとともに、年間を通して竣介関連の展示、ギャラリートークを開催してゆく予定です。

ときの忘れものが今まで開催してきた「松本竣介展」のカタログ5冊も併せてご購読ください。

◆「ポートレイト/松本竣介と現代作家たち」展

2025年4月16日(水)~4月26日(土)11:00-19:00 ※日・月・祝日休廊

出品作家:松本竣介、野田英夫、舟越保武、小野隆生、靉嘔、池田満寿夫、宮脇愛子+マン・レイ、北川民次、ジャン・コクトーほか

出品作家:松本竣介、野田英夫、舟越保武、小野隆生、靉嘔、池田満寿夫、宮脇愛子+マン・レイ、北川民次、ジャン・コクトーほか

*本日4月19日15時からのギャラリートーク(松本莞さんと原田光先生)は既に満席です。15時~17時までは展示もご覧になれませんので、悪しからずご了承ください。

●ときの忘れものの建築は阿部勤先生の設計です。

建築空間についてはWEBマガジン<コラージ2017年12月号18~24頁>に特集されています。

〒113-0021 東京都文京区本駒込5丁目4の1 LAS CASAS

TEL: 03-6902-9530、FAX: 03-6902-9531 E-mail:info@tokinowasuremono.com

http://www.tokinowasuremono.com/

営業時間=火曜~土曜の平日11時~19時。日・月・祝日は休廊。

JR及び南北線の駒込駅南口から約8分です。

大谷省吾

みなさんは松本竣介と聞いて、まず何を思い浮かべるだろうか。大地をふみしめ遠くへと視線を向ける自身の姿を描いた《立てる像》(1942年)だろうか。「生きてゐる画家」(1941年)の一文をもって戦時下に軍部に対峙した勇気あるヒューマニストというイメージがそこに重なるかもしれない。それとも深い青の支配する雑踏の中で静かに佇む女性像が印象的な、モンタージュによる都会の情景だろうか。あるいは、聴覚を失うというハンディキャップを乗り越え、雑誌『雑記帳』(1936-37年)や提言「全日本美術家に諮る」(1946年)などによって社会へメッセージを伝えようとする行動的な姿だろうか。いずれにせよ、私たちが思い浮かべる松本竣介のイメージとは、これまでに彼について書かれた数多くの文章や展覧会などから導き出されたものであることはまちがいない。このたび、ご子息である松本莞氏によって評伝が書かれると聞いたときに私が期待したのは、身近に竣介に接した立場から、これまでの論者たちによって形成されてきた「竣介イメージ」に変更を迫る、新たな竣介像が提示されるのだろうか、ということだった。そして結論からいうと、私は随所で大いに頷かされ、またいくつかの箇所で大いに驚かされた。でも、それらを具体的に見ていく前に、ちょっとだけ遠回りをして、岸田劉生のことに触れておきたい。

画家である親の評伝を子が記した名著として、私たちは岸田麗子による『父 岸田劉生』(雪華社、1962年/愛蔵版・中央公論新社、2021年)を知っている。そして活躍した時代は異なるとはいえ劉生(1891-1929)は38歳で、竣介(1912-1948)は36歳でこの世を去っていて、短い期間に濃密な制作活動を行った点で二人は共通しているのだ。

ただし若くして世を去っているということは、子が共に過ごした期間が短いということでもある。竣介が亡くなったとき莞氏は9歳になる直前であった。だから制作中の画家の様子については、莞氏の記憶は限られる。その点では劉生が逝去したとき15歳で、しかも幼い時から継続してモデルを務めてきた麗子のほうが、画家自身の制作の姿を捉える描写には臨場感がある。麗子はモデルとして劉生に見つめられながら、また逆に劉生のことを驚くべき細部まで観察し返していて、それがたとえば、次のような記述で描写される。

「大きな画架の足に右足をかけて、左の手に持った楕円形のパレットを後ろに引きかげんにして、細い絵筆の先の方を持って目を細め、ぐっと顔をカンバスに近づけて描く。やがて身をおこしちょっとモデルの方を見てもう一度絵を見、それから体をぐっとそらせて目を細めて絵とモデルを眺める。それから筆をていねいに洗って、またパレットの上で細かく筆を動かしながら色と色とを混ぜ合せ、パレットを後ろに引いて半身に構えたような姿勢で顔を近づけて描く。口が少しとがっている……」(『父 岸田劉生』愛蔵版p.104)。

こうした記述は《麗子像》のモデル本人にしかできないものだ。ただし、もちろん麗子といえども直接知りえることには限りがあり、『父 岸田劉生』では劉生の日記がたびたび参照され、さらに劉生の妻で麗子の母である蓁や、生前の劉生を知る人からの聞き取りなどを活かしながら、劉生像が記されていく。伝記的記述に関しては、松本莞氏のアプローチも同様である。竣介の妻で莞氏の母である禎子さんをはじめ、中野淳など生前の竣介をよく知る人たちから伝え聞いてきたことの蓄積は大きい。たとえば、竣介たち新人画会が銀座の日本楽器画廊を発表の場としたのには、松本家にあったピアノの調律にいつも来てくれていた調律師の方の口利きがあったこと、むしろ展覧会場として使えるという話が先にあり、そこから新人画会が結成されたこと(p.139)などは私には初耳で、たいへん興味深く読んだ。

また松本家に残る竣介自身の日記、手紙、メモを深く読み込むことができる莞氏ならではの、竣介の心の機微に寄り添うような記述が、時代背景の説明も交えてなされることによって、画家の姿はきわめて明確な輪郭線をもって読者の前に浮かび上がってくる。とりわけ今回の本では、竣介の文章を集めた『人間風景』(中央公論美術出版、1982年、増補版1990年)に未収録の文章も少なからず引用されており、その中では1935年3月4日付の禎子宛書簡に「人の生活の中に深く深く入つていつて 本当の人の生活を知るときはどんなに 嬉しいか知れない」(p.70)というような、後年のヒューマニスティックな制作態度に共通する言葉を見出すこともできれば、あるいは戦争末期に原子爆弾の惨禍を知り、「戦争も実につまらぬものになつてしまつたものだと思ふよ、武士や騎士といはれるものの美しさは勿論、軍人といふものもなくなつてしまふ、現代のこの戦ひは軍人の戦ひではなく、政治家の戦ひなのだ」(1945年8月14日付、p.187)というような戦争観も見出すことができる。公の発表を前提としないこうした言葉の端々に、彼の本音が垣間見えるだろう。それだけではない。戦争末期から戦争直後にかけて、松江に疎開中の妻・禎子に宛てた書簡から見えてくるのは、明日をも知れぬ過酷な状況の中で、家族を気づかいつつも手探りで生き抜こうとする生活者としてのひとりの人間の姿である。そこには、これまで多くの論者たちによって作り上げられてきた「理想を語る竣介」のイメージとはまた少し異なる、等身大の竣介を見ることができる。

こうした書簡類に加えて、もの心ついてからの莞氏自身の記憶をまじえて語られる父・竣介の姿もまた等身大そのものであり、茶の間にいたずら描きをして祖母に叱られた莞氏に、竣介がアトリエの中でだけは好き放題に描いてよいと約束してくれたこと、莞氏が描いたたくさんの「いたずら描き」を竣介が大切に保管し、それらが《せみ》《象》《牛》《機関車》等の愛すべき小品に結実したことなど、親子の親密なやりとりを鮮やかに描き起こしているし(p.144)、耳の聞こえなかった竣介とのコミュニケーションの取り方(p.151)についても具体的に教えてくれる。これらの記述は私たちが竣介の実像を理解する上でありがたい証言である。さらに、1948年6月8日、竣介の死の日の記述は、小学三年生の時の記憶とは思えぬほど鮮明であり、これまで私たちが朝日晃『松本竣介』(日動出版部、1977年)などで知っていたのとは少し異なる角度から、画家の最期を伝えるものとなっている。

さて、こうして莞氏自身の記憶と関係者の証言や先行研究などから紡ぎ出される松本竣介の評伝が、本書の第1章から第5章までなのだが、本書で注目すべきは、むしろ竣介歿後について述べた第6章以降である。第6章は「禎子の戦い——遺作と遺産」つまり竣介の妻・禎子が、いかに残された作品を守り伝えたか、そして第7章は「竣介を識る旅——美術館と画廊の人々」、つまり竣介歿後にその評価を高めようとした人々に焦点が当てられる。しかしながらここで私たち読者は、竣介を支えていたとこれまで思われてきた人物、あるいは竣介歿後の評価に一役買ったと思われてきた人物の、全く異なる側面を知らされたり、これまで比較的よく読まれてきた竣介評伝がまちがいだらけであることを知らされたりして、驚くことになるのだ。思い返せば、さきほど比較として引き合いに出した岸田麗子『父 岸田劉生』でも、彼女は劉生に対する周囲の誤解、たとえば晩年の仕事についての不当な扱いに抗議し、再評価を求めるよう書き残している。それと同様、遺族の目からどうしても書いておきたいということは当然あるとしても、本書で明かされるそのエピソードには正直驚かされた。ここではその詳細には触れない。ぜひ実際にお読みいただきたい。ただ、ここで記しておきたいのは、そうした莞氏の記述は子息としての立場からのひいき目によるものではないということである。

氏は自身の記述が今後の竣介研究に与える影響ということにもきわめて自覚的で、ある一方的な解釈を読者に押し付けることを慎重に避けようとしていることが記述の端々から感じ取れる。たとえば《画家の像》(1941年)については「俊介(註)がこの作品にどのような意図を込めたか、軽々に決めつけることはできませんが」と断った上で「暗く厳しい社会情勢の中で、自分を見失うことなく毅然として生き抜いていこうという決意表明をしているように感じます」(pp.127-128)と記し、また《立てる像》(1942年)については「戦争中の暗く重苦しい世相に対して、どこかに虚しさを覚えつつも自分を見失うことなくまっすぐに進むのだ、という俊介の決意を示しているように思われてならない」と記す一方で「『そんな単純なものではないよ』と父に笑われそうな気もします」(p.135)、と書き足すことを忘れない。自身の思いははっきりと述べつつ、読み手の解釈の余地を残す配慮にみちた書き方がなされていることがよくわかる。だからこそ、上記のいくつかの驚くべきエピソードは、重く響くものでもある。そして、研究者の立場としてこうした記述に出会って痛感するのは、典拠の吟味の大切さであり、ある記述が信頼するに足るものであるかどうか、複数の視点から検証することの重要性である。

再び冒頭の問いに戻ろう。「生きてゐる画家」の竣介、《立てる像》の竣介は、戦後の論者たちによって作られてきた「理想化された竣介」像であったかもしれない。そこには、戦時下の抑圧に対して画壇が総崩れしていった中で、良心を貫いたわずかな存在を、戦後美術の起点として必要とした論者たちの願望が投影されていたであろうし、それゆえ逆に竣介の《航空兵群》等の存在から、「理想化された竣介」像を逆に過剰に批判するような論者も現れてきた。しかしこれらはいずれも戦後の論者たちが彼ら自身のイデオロギーを竣介という鏡に投影した虚像だったのではないかとも思われる。私たちはむしろ彼の日々の実践に目を向け、いたずらに理想化せず、等身大のひとりの芸術家の模索に丁寧に向き合う必要があろう。そうしたときに本書は多くを教えてくれるはずである。

最後に本書の装丁に触れておきたい。この本を手にしたとき、おやと意外に思ったのはまず本の風合いであった。みすず書房の本というと私はどうも、ひと昔前のつるつるした真っ白な表紙を思い浮かべるのだが(最近はそういうものばかりではないようだが)、この本は違った。カバーには油彩の《Y市の橋》(1944年頃)が使われている。竣介が繰り返し描いた、横浜駅近くの月見橋を描いたものだ。セピア色に沈むその静かな佇まいにあわせ、カバーに用いられた紙の色も、いわゆる純白ではなく淡いクリーム色の落ち着いた風合いがあり、手になじむ質感である。そして、そのカバーをはずしてみたら、表紙本体には同じ《Y市の橋》の、簡潔な線による素描があしらわれていた。よく知られているとおり、竣介は油彩の制作にあたり、現場でのスケッチをもとにアトリエで線を整理しながらデッサンを練り上げ、裏面に木炭を塗った転写用の「カルトン」をこしらえてキャンバスに図柄を写しとって、そこから幾重にも絵具を重ねて仕上げていくという計画的な制作方法をとっていた。この本の装丁そのものが、まさにその竣介の制作方法を多層的な構造として取り入れていて、画家に対する深い理解と敬意が感じられたのである。ぜひ、文字情報としてだけでなく、お手にとって造本も含めて楽しみながら読んでいただきたい。

(おおたに しょうご)

(註)松本竣介は佐藤俊介として出生し、1936年の結婚時に松本姓となり、1944年に父親の勧めにより竣介と改称した。本書の評伝部分ではその時々の表記にあわせた記述となっており、引用もこれに従った。

■大谷省吾(おおたに しょうご)

東京国立近代美術館副館長。1969年生まれ。筑波大学大学院博士課程芸術学研究科中退。博士(芸術学)。1994年より東京国立近代美術館に勤務。2022年より現職。同館で「地平線の夢:昭和10年代の幻想絵画」(2003年)、「生誕100年 靉光展」(2007年)、「河口龍夫展 言葉・時間・生命」(2009年)、「麻生三郎展」(2010年)、「生誕100年 岡本太郎展」(2011年)、「福沢一郎展 このどうしようもない世界を笑いとばせ」(2019年)、「重要文化財の秘密」(2023年)などを企画。著作に『激動期のアヴァンギャルド:シュルレアリスムと日本の絵画一九二八–一九五三』(国書刊行会、2016年)などがある。

●松本莞著『父、松本竣介』

発行:みすず書房

判型:A5変判(200×148mm)・上製

頁数:368頁+カラー口絵16頁

定価:4,400円(税込)+梱包送料650円

ときの忘れものでは莞さんのサインカード付本書を頒布するとともに、年間を通して竣介関連の展示、ギャラリートークを開催してゆく予定です。

ときの忘れものが今まで開催してきた「松本竣介展」のカタログ5冊も併せてご購読ください。

◆「ポートレイト/松本竣介と現代作家たち」展

2025年4月16日(水)~4月26日(土)11:00-19:00 ※日・月・祝日休廊

出品作家:松本竣介、野田英夫、舟越保武、小野隆生、靉嘔、池田満寿夫、宮脇愛子+マン・レイ、北川民次、ジャン・コクトーほか

出品作家:松本竣介、野田英夫、舟越保武、小野隆生、靉嘔、池田満寿夫、宮脇愛子+マン・レイ、北川民次、ジャン・コクトーほか*本日4月19日15時からのギャラリートーク(松本莞さんと原田光先生)は既に満席です。15時~17時までは展示もご覧になれませんので、悪しからずご了承ください。

●ときの忘れものの建築は阿部勤先生の設計です。

建築空間についてはWEBマガジン<コラージ2017年12月号18~24頁>に特集されています。

〒113-0021 東京都文京区本駒込5丁目4の1 LAS CASAS

TEL: 03-6902-9530、FAX: 03-6902-9531 E-mail:info@tokinowasuremono.com

http://www.tokinowasuremono.com/

営業時間=火曜~土曜の平日11時~19時。日・月・祝日は休廊。

JR及び南北線の駒込駅南口から約8分です。

コメント