梅津元「瑛九-フォト・デッサンの射程」

第20回「Temptation-第33回瑛九展・湯浅コレクション(その13)」

「明日は、きっと、「Fine time」が待っている、ニュー・オーダーが、そう告げている。」、前回の第19回を、そんな風に書き終えているのは、理由がある、その「明日」には、8年振りとなるニュー・オーダーの単独来日公演の、東京でのコンサートが控えていたのだ。知人がチケットも取ってくれたおかげで、私も、ニュー・オーダーのコンサートに行くことができたのだ。

それにしても、(以前にも同じことを書いているが)この連載の間に、瑛九の個展が横須賀美術館で開催され、ニュー・オーダーが来日して大阪と東京でライブを敢行するとは、どんな巡り合わせなのだろう。それはともかく、ここは、「Temptation」に、今回の幕を開けてもらうことにしよう、有明アリーナでのニュー・オーダーのコンサートの最後(アンコール前)を飾ったのが、この曲だったのだから。

ディスクリプションから始める

ニュー・オーダーのコンサートの高揚感とは裏腹に、というより、高揚しすぎた放心状態の故なのか、思うように筆が進まない、ならば、作品に向き合い、ディスクリプションから始めるしかない。早速、今回の作品を見てみよう。

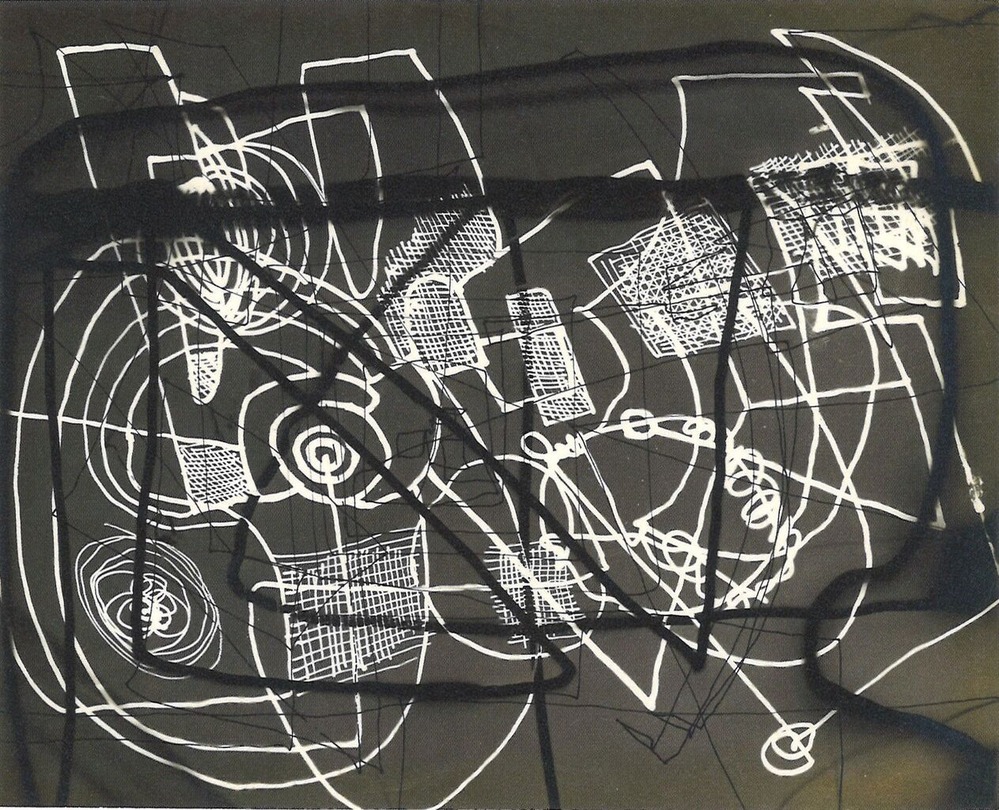

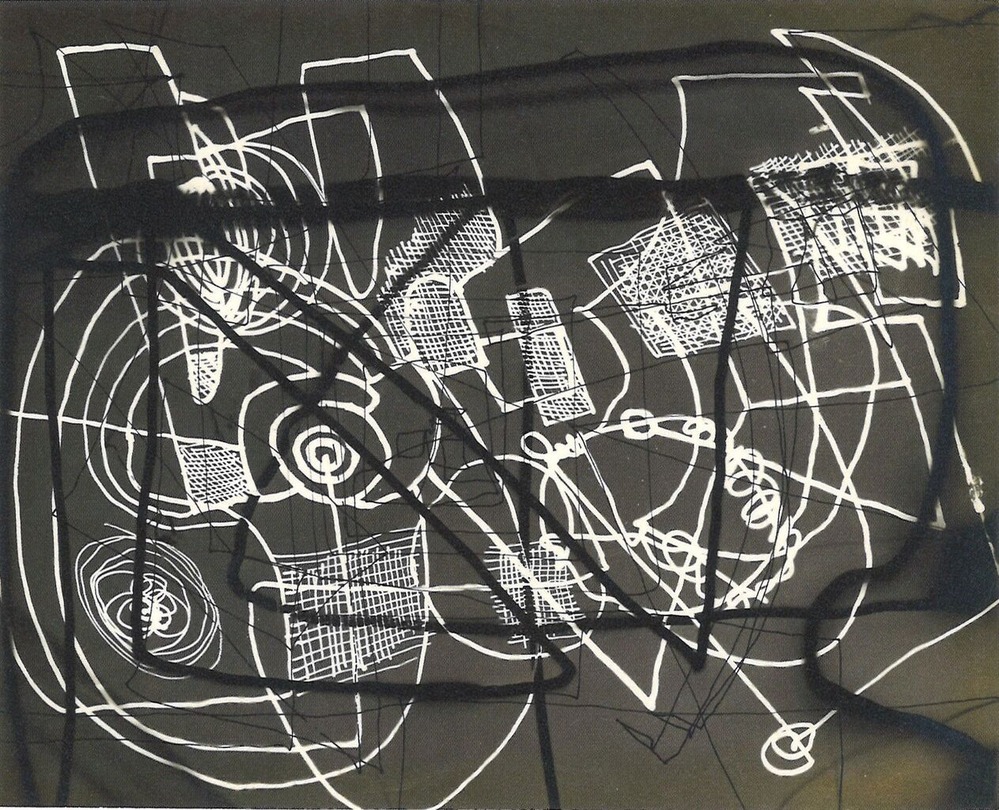

fig.1:《題不詳》 制作年不詳

この作品全体から受ける最初の印象は、「線」である。中でも、まず目をひくのは、黒く太い線である。黒は印画紙が光に感光した結果得られるはずであるから、おそらくは、懐中電灯などの光源を手に持ち、これを動かすことで得られた線ではないかと推測される。特徴的な箇所は、画面の右下の角と、その少し上の、輪郭が茫漠としたエリアである。少し比喩的な書き方をすれば、「光の溜まり」のような印象を受ける。

さらに丁寧に見ていくと、おぼろげに見えてくるのが、画面の左下の角を三角形に切り取るような方向の、淡い線である。このおぼろげな線は、画面全体の諧調に溶け込むようでもあり、逆に、その階調の中から、ぼんやりと浮かび上がりつつあるようでもある。このような見方ができるようになると、「黒く太い線」という言葉で示した線が、一律な線ではないことがよくわかってくる。懐中電灯などの光源を手に持ち、印画紙の上で動かす、その移動の仕方によって、画面に出現する線の様相は変わってくるのである。

黒い線を追う視線は、続いて、より繊細な、黒く細い線をとらえる。この黒く細い線は、鋭角に折れ曲がったりしており、描画という感覚よりも、細い針金を折り曲げているような感覚の方が強いだろう。しかし、もし、針金というモノを折り曲げて、画面に出現している形を作ったのだとすれば、その物体が光を遮ることになるため、その針金の形は、白く抜けた線として、画面に定着されることになるはずである。

そのように考えると、黒く細い線は、針金や紐や糸などのモノを用いた結果ではなく、光を細くするための何らかの工作が施されたペンライトなどの光源が用いられた可能性が高い。そして、光が照射される先端が細くなるように加工されたペンライトなどの光源は、ゆるやかな曲線を描くように動かされたのではなく、素早く直線的に動かされ、様々な角度を生むよう、急激な方向転換を繰り返しながら、動かされたのであろうと推測する。

このように、この画面には、太い線と細い線の、2種類の黒い線が認められる。そして、概ね、この黒い線の下に見えているのが、白い線である。この白い線は、見て分かる通り、かなり複雑である。直線的な線、鋭角に折れ曲がる線。曲線、湾曲する線、渦を巻くような線、とぐろを巻くような線。細い線、密集する線、格子をなす線、網目状の線。白い線の視覚的な印象を挙げてみたのだが、その複雑な形状をなぞるような記述にしかならないことが歯痒い。

しかし、視覚的な印象を記述するディスクリプションには、重要な働きがある。ディスクリプションをすることによって、この白い線がどのようにして出現しているのかが、推測しやすくなるのである。印画紙上に白い線が見えている場合、その白は、印画紙が感光していないことを示すため、白い線の箇所は、光が透過しない状態で、印画紙の上に存在していたことがわかる。フォトグラムの原理からすれば、印画紙の上に何らかの物体を置いて光を当てた場合、その物体の影が白く残るのであるから、まず、単純に考えると、印画紙の上に、この白い線の形の物体が置かれ、光が当てられたという制作工程を想定することができる。画面に見ている白い線が、比較的単純な形であれば、紐やゴムや針金など、折り曲げたり形を変えたりすることができる線状の物体が用いられている場合を想定できる。

しかし、上記のディスクリプションで示したように、この画面に見えている白い線は、非常に複雑であり、この白い線の形と一致する物体を想定することは難しい。もちろん、それが全く不可能ということではないため、この白い線の全体もしくは一部には、何らかの物体が用いられている可能性はゼロではない。だが、総合的に判断して、この白い線と同じ形状の何らかの物体が制作に用いられている可能性はかなり低い。特に、細い網目状の線の密集の箇所に注目するならば、紐や針金などを用いて、それらの網目状の密集する線と同じ構造を作ることには、相当な労力が必要であると言わなければならない。

では、この白い線は、どのようにして印画紙上に出現しているのだろうか。紐や針金などの線状の物体を用いたのではないとすれば、方法は絞られてくる。おそらく、透過性のある面に何らかの描画材料を用いて描画を施したものを印画紙の上に置き、光によって印画紙上に転写しているのではないかと推測される。実際、セロファンなどの透明なシートに描画を施したフォト・デッサンの材料を、瑛九は、多く残しており、これが、版画の版のような役割を果たしていることが確認できている。

この推測を裏付ける役割を果たしてくれるのも、また、ディスクリプションである。比較することは難しいかもしれないが、「黒い線」と「白い線」を、よく見比べてみてほしい。黒い線は、おそらく、光源の先端に加工を施した懐中電灯やペンライトなどを用いて、フリーハンドで描かれていると思われる。この時、画面上に見えている黒い線を、瑛九は、見ることができない。黒い線は、現像の工程を経ないと、画面上に出現しないからである。

これに対して、白い線は、上記の推測の通りだとすれば、透過性のあるシートに描画した材料を用いているため、その材料を作る工程は、紙などの支持体に描画する作業と大きく変わることはなく、瑛九は、自らの描画の経過を目にしながら、その作業を続けていたと思われる。これは、絵画性の強い作業であり、このフォト・デッサンが、絵画的な傾向の強いものであることを導いている。だが、瑛九は、そのような絵画的な描画だけでは、フォト・デッサンが備えている偶然性や即興性という特質が十分に発揮されないことを、もちろん、よく理解していたはずである。

だからこそ、現像が終わるまでその軌跡や形状が可視化されない、光源を手に持って動かすことで得られる黒い線を、画面に導入しているのである。逆に、即興性や一過性の身体的な行為のみに画面が支配されてしまうことに陥らないように、意識的な描画が可能な、白い線が、画面に導入されているのである。このような制作方法を、俯瞰的な立場から捉えるならば、黒い線は白い線に対する批評的役割を、白い線は黒い線に対する批評的役割を、相互に果たしていると言えるかもしれない。

フォト・デッサン、素描、版画

前項の「ディスクリプションから始める」は、今回の記述の導入のつもりで書き始めたのだが、思いのほか、長くなってしまった。作品を見て記述をすることによって、作品を「見ること」が深められるという基本を、改めて実感した次第である。ここで、今回の連載全体の流れをふまえて、今回取り上げている作品の重要さを再確認してみたい。前項の記述を参照していただくまでもなく、画面を見て分かることは、今回取り上げている作品は、その制作工程において、何らかの形を切り抜いた型紙が用いられていない。

型紙の使用は、瑛九のフォト・デッサンの重要な特徴であるが、型紙が用いられていないフォト・デッサンは、結果的に、描画の重要性を浮上させることになる。そこで、以下では、フォト・デッサンにおける描画の重要性に焦点を当てるため、関連の深いフォト・デッサン、素描、版画を参照しながら論じてみたい。まず、最初に紹介する参照作品は、今回の連載において、湯浅コレクションから最初に取り上げた記念すべき作品、《少女》である(第5回のfig.1)。

fig.2:《少女》 1954年

この作品には、透明なセロファンにインクで描画されたイメージが、光によって転写されている。なお、第5回では、その透明なセロファンも紹介しているので、合わせて参照していただきたい(湯浅コレクションのカタログに掲載されているもの)。この《少女》(fig.2)は、瑛九のフォト・デッサンとしては珍しく、とてもシンプルな構図とイメージであるが、ここでは、その具象的な図像ではなく、その描画に注目したい。

注目したいのは、線で囲まれたエリアを塗りつぶすように引かれている細かい線の密集である。特に、線を交差させる描画は、今回取り上げている作品(fig.1)における、細かい線の交差によって生まれる網目状の密集する線と、非常に近く感じられる。強いて言えば、 《少女》の方の線の密集の方が、fig.1 における線の密集よりも、フリーハンドの描画によるものであるという印象が少し強いといえるだろう。そして、そのことは、fig.1 における白い線が、透明シートに描画を施した材料を用いて得られたものであるという推測の裏付けにもなってくるだろう。

あくまでも、印画紙上で見ることができる線の印象からの判断であるが、fig.1 と《少女》は、線が密集しているエリアの筆触が極めて近いため、同じような素材(透明シート)に、同じような材料を用いて、描画が施されたのでないかと推測される。次に、同じく透明シートへの描画であっても、明暗が反転しているフォト・デッサンを参照してみよう。

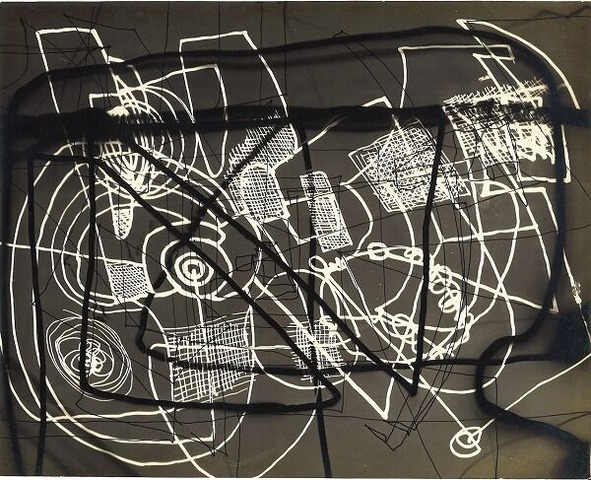

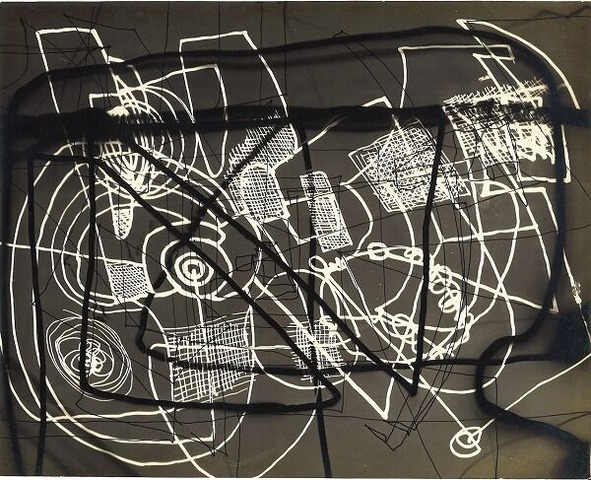

fig.3:《題不詳》 制作年不詳

fig.4: 《フォト・デッサン用透明シート》 (展示風景) 制作年不詳 埼玉県立近代美術館蔵

湯浅コレクションの展示を見に行った際、fig.3 を見た時、えもいわれぬ高揚感を覚えた。それは、fig.4 の透明シートに強く惹かれており、以前から、このシートについてよく考えていたからだ(例えば『生誕100年記念 瑛九展』243-244頁を参照)。そのため、初めてfig.3 を目にした時に、それが、fig.4 の透明シートを用いて制作されたフォト・デッサンであることを直感し、この作品が現存していることに、そして、この作品と出会えたことに、深い感慨と感動を覚えたのである。

fig.3 とfig.1 を比較すると、黒く太い線の印象が近いことに気が付くことだろう。これは、おそらく、懐中電灯を手に持ち、手を動かしながら、その光源を印画紙に当てることで得られた線であると推測される。fig.3 は、画面全体の色味が黄色味を帯びた白であるため、この黒く太い線の輪郭が滲むような感覚がより見えやすくなっており、黒く太い線の印象は、より強くなっている。

そして、fig.4 を見れば分かる通り、fig.3 の黒く細い線は、透明シートを黒く塗りつぶし、これを引っ掻いて得られた線を光が透過して、印画紙上に出現している。塗りつぶされた面を鋭利な道具によって引っ掻いて線を露出させているため、その線は、細く、鋭い。このように、ベースとなる画面の背景と線の明暗が、fig.3 とfig.1 とでは、反転している。fig.1 の白い線は、塗りつぶされた面を引っ掻いて得られた線ほどの細さや鋭さはなく、細いとはいえ、描画材料の物質的な筆触を感じさせるものである。

fig.3 もfig.1 も、具象的なイメージはなく、抽象的なイメージのフォト・デッサンである。だが、どちらの作品も、瑛九における描画という問題と接続されており、このような作風のフォト・デッサンと、瑛九の素描作品や版画作品を比較することの重要性が浮上するだろう。そこで、作風が似ているとは必ずしも言えないが、例えば、以下の2点を参照してみよう。

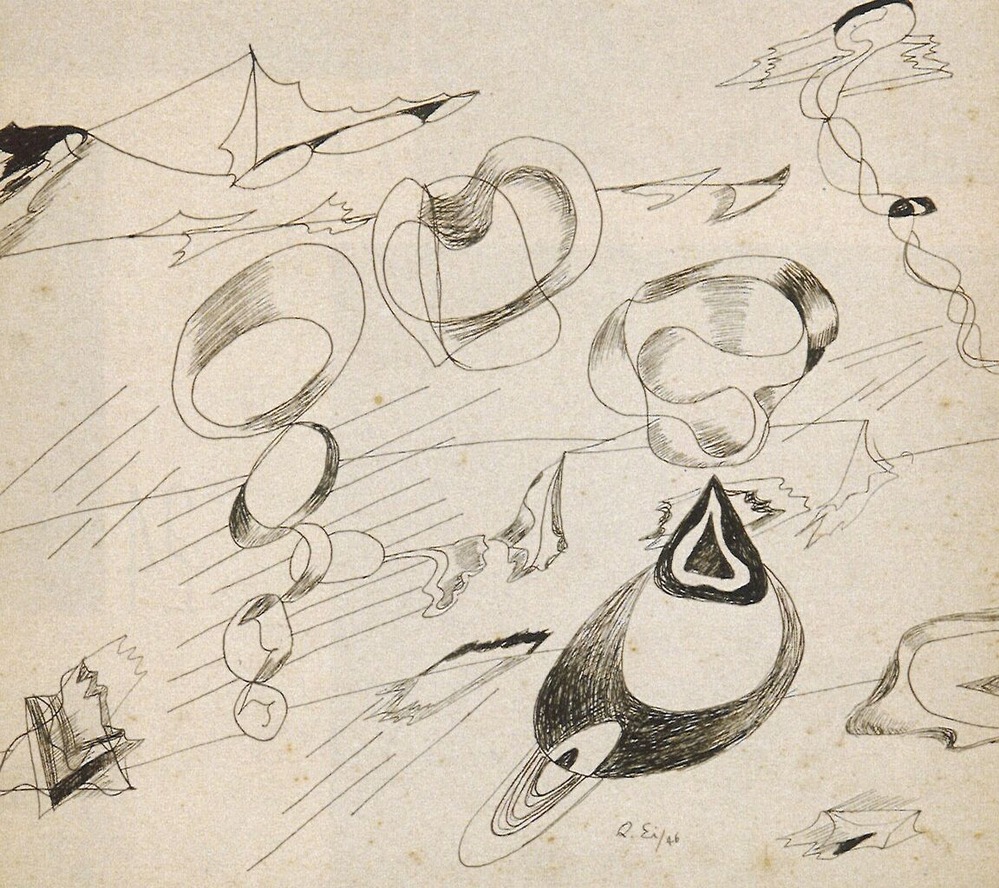

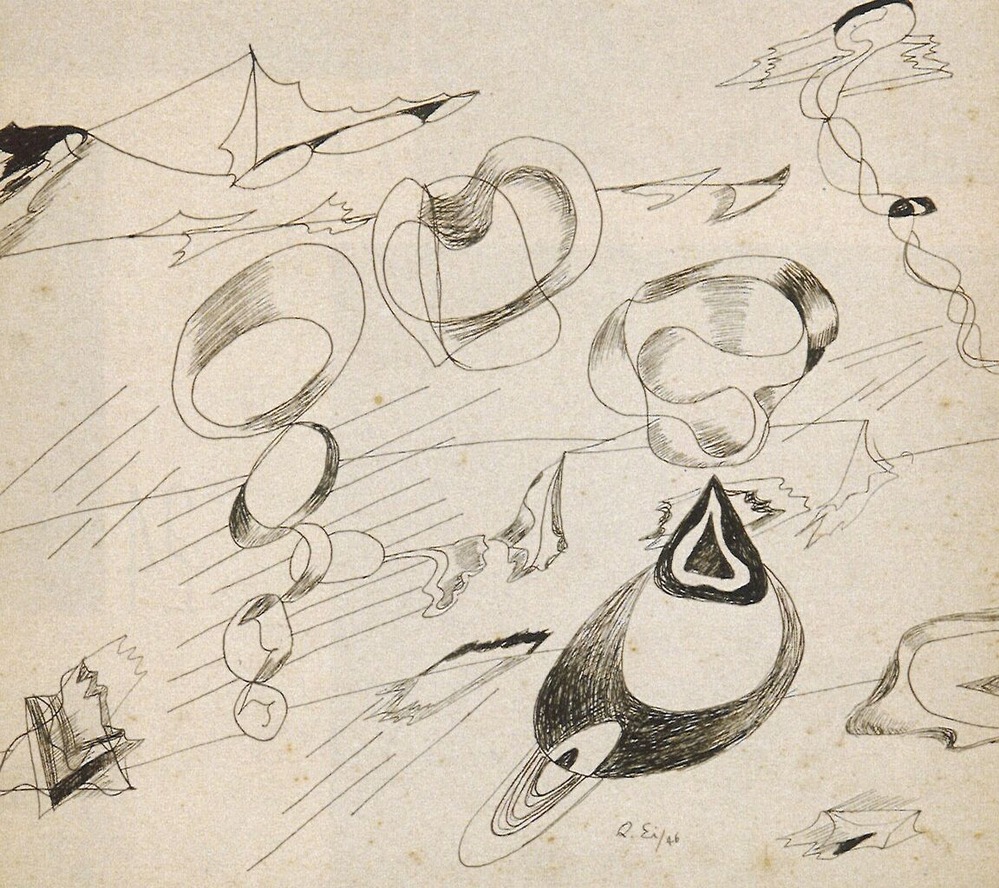

fig.5:《瑛九デッサン集》より 1946年 宮崎県立美術館蔵

fig.6:《貝》 1958年 宮崎県立美術館蔵

fig.5 のデッサンは、三岸好太郎のデッサンからの影響が指摘されている。瑛九は1936年に三岸好太郎のデッサンを入手し、大事にしていたという。確かに、fig.5 において、三岸のデッサンのモチーフとなっている貝殻のイメージが見え隠れしている。同時に、fig.5 における抽象的な線の印象、例えば、線を交差させる描画スタイルや、円や輪を重ねるような描画スタイルは、fig.1 やfig.3 とも通じているようにも感じられる。

さらに、1958年に制作されたエッチングの《貝》も、そのタイトルを含めて、三岸好太郎のデッサンからの系譜に位置付けることができるだろう。しかし、この《貝》を、そのタイトルや三岸からの影響という流れにおいてのみとらえてしまうのは、片手落ちである。貝殻の形を示しながら、輪郭だけの描画は、瑛九の版画や油彩画に頻出する形状を示し、線の反復や密集は、画面の抽象度を高めている。

何より、《貝》では、貝と思しきモチーフは、重力から解放され、空中に浮遊するかのように描かれており、点描による抽象へと展開する時期の油彩画と共鳴している。そのような点もふまえて、最後に、もう1点、1958年制作のエッチングを紹介しておきたい。この版画作品を、今回取り上げたフォト・デッサン(fig.1)と、そして、今回紹介した参照作品と、描画が施された透明シートと、相互参照することで、フォト・デッサンにおける描画の重要性という論点が、さらに深められるはずである。

fig.7:《雲の花(4)》(富松良夫遺稿集『黙示』)より 1958年 宮崎県立美術館蔵

Krafty

ニュー・オーダーの2005年のアルバム『Waiting For the Sirens’ Call』に収録されている「Krafty」には、なんと、日本語ヴァージョンがある。同アルバムの日本盤に、ボーナス・トラックとして、収録されている。そして、冒頭で紹介した、有明アリーナでのライブにおいて、この「Krafty」の日本語ヴァージョンが演奏されたのである。

ということで、今回は、この「Krafty」の日本語ヴァージョンに、締めくくりを任せよう。「愛に世界を」 「僕に未来を」、気恥ずかしくもなるような日本語の歌詞を、たどたどしく熱唱するバーナード・サムナーの声が、有明アリーナに響く。そして、耳に残るのは、このふたつのフレーズに挟まれるコーラス、「second chance」なのだった。

(うめづ げん)

図版出典

fig.1~3:「第33回瑛九展・湯浅コレクション」より

fig.5, fig.7:『生誕100年記念 瑛九展』宮崎県立美術館ほか、2011年

fig.6:『魂の叙事詩 瑛九展』宮崎県立美術館、1996年

■梅津 元

1966年神奈川県生まれ。1991年多摩美術大学大学院美術研究科修了。専門は芸術学。美術、写真、映像、音楽に関わる批評やキュレーションを中心に領域横断的な活動を展開。主なキュレーション:「DE/construct: Updating Modernism」NADiff modern & SuperDeluxe(2014)、「トランス/リアル-非実体的美術の可能性」ギャラリーαM(2016-17)など。1991年から2021年まで埼玉県立近代美術館学芸員 。同館における主な企画(共同企画を含む):「1970年-物質と知覚 もの派と根源を問う作家たち」(1995)、「ドナルド・ジャッド 1960-1991」(1999)、「プラスチックの時代|美術とデザイン」(2000)、「アーティスト・プロジェクト:関根伸夫《位相-大地》が生まれるまで」(2005)、「生誕100年記念 瑛九展」(2011)、「版画の景色-現代版画センターの軌跡」(2018)、「DECODE/出来事と記録-ポスト工業化社会の美術」(2019)など。

・梅津元のエッセイ「瑛九-フォト・デッサンの射程」は毎月24日更新、次回は5月24日です。どうぞお楽しみに。

●本日のお勧め作品は瑛九です。

《題不詳》

《題不詳》

フォト・デッサン

21.0×27.2cm

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

※お問合せには、必ず「件名」「お名前」「連絡先(住所)」を明記してください。

◆「ポートレイト/松本竣介と現代作家たち」展

2025年4月16日(水)~4月26日(土)11:00-19:00 ※日・月・祝日休廊

出品作家:松本竣介、野田英夫、舟越保武、小野隆生、靉嘔、池田満寿夫、宮脇愛子+マン・レイ、北川民次、ジャン・コクトーほか

出品作家:松本竣介、野田英夫、舟越保武、小野隆生、靉嘔、池田満寿夫、宮脇愛子+マン・レイ、北川民次、ジャン・コクトーほか

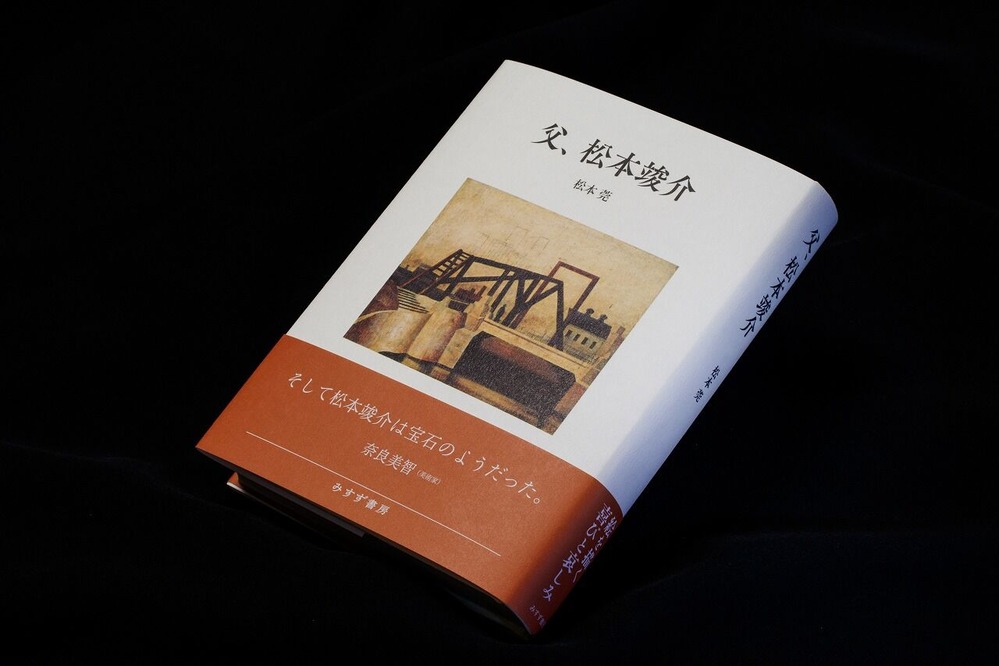

●松本莞さんが『父、松本竣介』(みすず書房刊)を刊行されました。ときの忘れものでは莞さんのサインカード付本書を頒布するとともに、年間を通して竣介関連の展示、ギャラリートークを開催してゆく予定です。

『父、松本竣介』の詳細は1月18日ブログをお読みください。

ときの忘れものが今まで開催してきた「松本竣介展」のカタログ5冊も併せてご購読ください。

画家の堀江栞さんが、かたばみ書房の連載エッセイ「不手際のエスキース」第3回で「下塗りの夢」と題して卓抜な竣介論を執筆されています。

著者・松本莞

著者・松本莞

『父、松本竣介』

発行:みすず書房

判型:A5変判(200×148mm)・上製

頁数:368頁+カラー口絵16頁

定価:4,400円(税込)+梱包送料650円

●ときの忘れものの建築は阿部勤先生の設計です。

建築空間についてはWEBマガジン<コラージ2017年12月号18~24頁>に特集されています。

〒113-0021 東京都文京区本駒込5丁目4の1 LAS CASAS

TEL: 03-6902-9530、FAX: 03-6902-9531 E-mail:info@tokinowasuremono.com

http://www.tokinowasuremono.com/

営業時間=火曜~土曜の平日11時~19時。日・月・祝日は休廊。

JR及び南北線の駒込駅南口から約8分です。

第20回「Temptation-第33回瑛九展・湯浅コレクション(その13)」

梅津 元

「明日は、きっと、「Fine time」が待っている、ニュー・オーダーが、そう告げている。」、前回の第19回を、そんな風に書き終えているのは、理由がある、その「明日」には、8年振りとなるニュー・オーダーの単独来日公演の、東京でのコンサートが控えていたのだ。知人がチケットも取ってくれたおかげで、私も、ニュー・オーダーのコンサートに行くことができたのだ。

それにしても、(以前にも同じことを書いているが)この連載の間に、瑛九の個展が横須賀美術館で開催され、ニュー・オーダーが来日して大阪と東京でライブを敢行するとは、どんな巡り合わせなのだろう。それはともかく、ここは、「Temptation」に、今回の幕を開けてもらうことにしよう、有明アリーナでのニュー・オーダーのコンサートの最後(アンコール前)を飾ったのが、この曲だったのだから。

ディスクリプションから始める

ニュー・オーダーのコンサートの高揚感とは裏腹に、というより、高揚しすぎた放心状態の故なのか、思うように筆が進まない、ならば、作品に向き合い、ディスクリプションから始めるしかない。早速、今回の作品を見てみよう。

fig.1:《題不詳》 制作年不詳

この作品全体から受ける最初の印象は、「線」である。中でも、まず目をひくのは、黒く太い線である。黒は印画紙が光に感光した結果得られるはずであるから、おそらくは、懐中電灯などの光源を手に持ち、これを動かすことで得られた線ではないかと推測される。特徴的な箇所は、画面の右下の角と、その少し上の、輪郭が茫漠としたエリアである。少し比喩的な書き方をすれば、「光の溜まり」のような印象を受ける。

さらに丁寧に見ていくと、おぼろげに見えてくるのが、画面の左下の角を三角形に切り取るような方向の、淡い線である。このおぼろげな線は、画面全体の諧調に溶け込むようでもあり、逆に、その階調の中から、ぼんやりと浮かび上がりつつあるようでもある。このような見方ができるようになると、「黒く太い線」という言葉で示した線が、一律な線ではないことがよくわかってくる。懐中電灯などの光源を手に持ち、印画紙の上で動かす、その移動の仕方によって、画面に出現する線の様相は変わってくるのである。

黒い線を追う視線は、続いて、より繊細な、黒く細い線をとらえる。この黒く細い線は、鋭角に折れ曲がったりしており、描画という感覚よりも、細い針金を折り曲げているような感覚の方が強いだろう。しかし、もし、針金というモノを折り曲げて、画面に出現している形を作ったのだとすれば、その物体が光を遮ることになるため、その針金の形は、白く抜けた線として、画面に定着されることになるはずである。

そのように考えると、黒く細い線は、針金や紐や糸などのモノを用いた結果ではなく、光を細くするための何らかの工作が施されたペンライトなどの光源が用いられた可能性が高い。そして、光が照射される先端が細くなるように加工されたペンライトなどの光源は、ゆるやかな曲線を描くように動かされたのではなく、素早く直線的に動かされ、様々な角度を生むよう、急激な方向転換を繰り返しながら、動かされたのであろうと推測する。

このように、この画面には、太い線と細い線の、2種類の黒い線が認められる。そして、概ね、この黒い線の下に見えているのが、白い線である。この白い線は、見て分かる通り、かなり複雑である。直線的な線、鋭角に折れ曲がる線。曲線、湾曲する線、渦を巻くような線、とぐろを巻くような線。細い線、密集する線、格子をなす線、網目状の線。白い線の視覚的な印象を挙げてみたのだが、その複雑な形状をなぞるような記述にしかならないことが歯痒い。

しかし、視覚的な印象を記述するディスクリプションには、重要な働きがある。ディスクリプションをすることによって、この白い線がどのようにして出現しているのかが、推測しやすくなるのである。印画紙上に白い線が見えている場合、その白は、印画紙が感光していないことを示すため、白い線の箇所は、光が透過しない状態で、印画紙の上に存在していたことがわかる。フォトグラムの原理からすれば、印画紙の上に何らかの物体を置いて光を当てた場合、その物体の影が白く残るのであるから、まず、単純に考えると、印画紙の上に、この白い線の形の物体が置かれ、光が当てられたという制作工程を想定することができる。画面に見ている白い線が、比較的単純な形であれば、紐やゴムや針金など、折り曲げたり形を変えたりすることができる線状の物体が用いられている場合を想定できる。

しかし、上記のディスクリプションで示したように、この画面に見えている白い線は、非常に複雑であり、この白い線の形と一致する物体を想定することは難しい。もちろん、それが全く不可能ということではないため、この白い線の全体もしくは一部には、何らかの物体が用いられている可能性はゼロではない。だが、総合的に判断して、この白い線と同じ形状の何らかの物体が制作に用いられている可能性はかなり低い。特に、細い網目状の線の密集の箇所に注目するならば、紐や針金などを用いて、それらの網目状の密集する線と同じ構造を作ることには、相当な労力が必要であると言わなければならない。

では、この白い線は、どのようにして印画紙上に出現しているのだろうか。紐や針金などの線状の物体を用いたのではないとすれば、方法は絞られてくる。おそらく、透過性のある面に何らかの描画材料を用いて描画を施したものを印画紙の上に置き、光によって印画紙上に転写しているのではないかと推測される。実際、セロファンなどの透明なシートに描画を施したフォト・デッサンの材料を、瑛九は、多く残しており、これが、版画の版のような役割を果たしていることが確認できている。

この推測を裏付ける役割を果たしてくれるのも、また、ディスクリプションである。比較することは難しいかもしれないが、「黒い線」と「白い線」を、よく見比べてみてほしい。黒い線は、おそらく、光源の先端に加工を施した懐中電灯やペンライトなどを用いて、フリーハンドで描かれていると思われる。この時、画面上に見えている黒い線を、瑛九は、見ることができない。黒い線は、現像の工程を経ないと、画面上に出現しないからである。

これに対して、白い線は、上記の推測の通りだとすれば、透過性のあるシートに描画した材料を用いているため、その材料を作る工程は、紙などの支持体に描画する作業と大きく変わることはなく、瑛九は、自らの描画の経過を目にしながら、その作業を続けていたと思われる。これは、絵画性の強い作業であり、このフォト・デッサンが、絵画的な傾向の強いものであることを導いている。だが、瑛九は、そのような絵画的な描画だけでは、フォト・デッサンが備えている偶然性や即興性という特質が十分に発揮されないことを、もちろん、よく理解していたはずである。

だからこそ、現像が終わるまでその軌跡や形状が可視化されない、光源を手に持って動かすことで得られる黒い線を、画面に導入しているのである。逆に、即興性や一過性の身体的な行為のみに画面が支配されてしまうことに陥らないように、意識的な描画が可能な、白い線が、画面に導入されているのである。このような制作方法を、俯瞰的な立場から捉えるならば、黒い線は白い線に対する批評的役割を、白い線は黒い線に対する批評的役割を、相互に果たしていると言えるかもしれない。

フォト・デッサン、素描、版画

前項の「ディスクリプションから始める」は、今回の記述の導入のつもりで書き始めたのだが、思いのほか、長くなってしまった。作品を見て記述をすることによって、作品を「見ること」が深められるという基本を、改めて実感した次第である。ここで、今回の連載全体の流れをふまえて、今回取り上げている作品の重要さを再確認してみたい。前項の記述を参照していただくまでもなく、画面を見て分かることは、今回取り上げている作品は、その制作工程において、何らかの形を切り抜いた型紙が用いられていない。

型紙の使用は、瑛九のフォト・デッサンの重要な特徴であるが、型紙が用いられていないフォト・デッサンは、結果的に、描画の重要性を浮上させることになる。そこで、以下では、フォト・デッサンにおける描画の重要性に焦点を当てるため、関連の深いフォト・デッサン、素描、版画を参照しながら論じてみたい。まず、最初に紹介する参照作品は、今回の連載において、湯浅コレクションから最初に取り上げた記念すべき作品、《少女》である(第5回のfig.1)。

fig.2:《少女》 1954年

この作品には、透明なセロファンにインクで描画されたイメージが、光によって転写されている。なお、第5回では、その透明なセロファンも紹介しているので、合わせて参照していただきたい(湯浅コレクションのカタログに掲載されているもの)。この《少女》(fig.2)は、瑛九のフォト・デッサンとしては珍しく、とてもシンプルな構図とイメージであるが、ここでは、その具象的な図像ではなく、その描画に注目したい。

注目したいのは、線で囲まれたエリアを塗りつぶすように引かれている細かい線の密集である。特に、線を交差させる描画は、今回取り上げている作品(fig.1)における、細かい線の交差によって生まれる網目状の密集する線と、非常に近く感じられる。強いて言えば、 《少女》の方の線の密集の方が、fig.1 における線の密集よりも、フリーハンドの描画によるものであるという印象が少し強いといえるだろう。そして、そのことは、fig.1 における白い線が、透明シートに描画を施した材料を用いて得られたものであるという推測の裏付けにもなってくるだろう。

あくまでも、印画紙上で見ることができる線の印象からの判断であるが、fig.1 と《少女》は、線が密集しているエリアの筆触が極めて近いため、同じような素材(透明シート)に、同じような材料を用いて、描画が施されたのでないかと推測される。次に、同じく透明シートへの描画であっても、明暗が反転しているフォト・デッサンを参照してみよう。

fig.3:《題不詳》 制作年不詳

fig.4: 《フォト・デッサン用透明シート》 (展示風景) 制作年不詳 埼玉県立近代美術館蔵

湯浅コレクションの展示を見に行った際、fig.3 を見た時、えもいわれぬ高揚感を覚えた。それは、fig.4 の透明シートに強く惹かれており、以前から、このシートについてよく考えていたからだ(例えば『生誕100年記念 瑛九展』243-244頁を参照)。そのため、初めてfig.3 を目にした時に、それが、fig.4 の透明シートを用いて制作されたフォト・デッサンであることを直感し、この作品が現存していることに、そして、この作品と出会えたことに、深い感慨と感動を覚えたのである。

fig.3 とfig.1 を比較すると、黒く太い線の印象が近いことに気が付くことだろう。これは、おそらく、懐中電灯を手に持ち、手を動かしながら、その光源を印画紙に当てることで得られた線であると推測される。fig.3 は、画面全体の色味が黄色味を帯びた白であるため、この黒く太い線の輪郭が滲むような感覚がより見えやすくなっており、黒く太い線の印象は、より強くなっている。

そして、fig.4 を見れば分かる通り、fig.3 の黒く細い線は、透明シートを黒く塗りつぶし、これを引っ掻いて得られた線を光が透過して、印画紙上に出現している。塗りつぶされた面を鋭利な道具によって引っ掻いて線を露出させているため、その線は、細く、鋭い。このように、ベースとなる画面の背景と線の明暗が、fig.3 とfig.1 とでは、反転している。fig.1 の白い線は、塗りつぶされた面を引っ掻いて得られた線ほどの細さや鋭さはなく、細いとはいえ、描画材料の物質的な筆触を感じさせるものである。

fig.3 もfig.1 も、具象的なイメージはなく、抽象的なイメージのフォト・デッサンである。だが、どちらの作品も、瑛九における描画という問題と接続されており、このような作風のフォト・デッサンと、瑛九の素描作品や版画作品を比較することの重要性が浮上するだろう。そこで、作風が似ているとは必ずしも言えないが、例えば、以下の2点を参照してみよう。

fig.5:《瑛九デッサン集》より 1946年 宮崎県立美術館蔵

fig.6:《貝》 1958年 宮崎県立美術館蔵

fig.5 のデッサンは、三岸好太郎のデッサンからの影響が指摘されている。瑛九は1936年に三岸好太郎のデッサンを入手し、大事にしていたという。確かに、fig.5 において、三岸のデッサンのモチーフとなっている貝殻のイメージが見え隠れしている。同時に、fig.5 における抽象的な線の印象、例えば、線を交差させる描画スタイルや、円や輪を重ねるような描画スタイルは、fig.1 やfig.3 とも通じているようにも感じられる。

さらに、1958年に制作されたエッチングの《貝》も、そのタイトルを含めて、三岸好太郎のデッサンからの系譜に位置付けることができるだろう。しかし、この《貝》を、そのタイトルや三岸からの影響という流れにおいてのみとらえてしまうのは、片手落ちである。貝殻の形を示しながら、輪郭だけの描画は、瑛九の版画や油彩画に頻出する形状を示し、線の反復や密集は、画面の抽象度を高めている。

何より、《貝》では、貝と思しきモチーフは、重力から解放され、空中に浮遊するかのように描かれており、点描による抽象へと展開する時期の油彩画と共鳴している。そのような点もふまえて、最後に、もう1点、1958年制作のエッチングを紹介しておきたい。この版画作品を、今回取り上げたフォト・デッサン(fig.1)と、そして、今回紹介した参照作品と、描画が施された透明シートと、相互参照することで、フォト・デッサンにおける描画の重要性という論点が、さらに深められるはずである。

fig.7:《雲の花(4)》(富松良夫遺稿集『黙示』)より 1958年 宮崎県立美術館蔵

Krafty

ニュー・オーダーの2005年のアルバム『Waiting For the Sirens’ Call』に収録されている「Krafty」には、なんと、日本語ヴァージョンがある。同アルバムの日本盤に、ボーナス・トラックとして、収録されている。そして、冒頭で紹介した、有明アリーナでのライブにおいて、この「Krafty」の日本語ヴァージョンが演奏されたのである。

ということで、今回は、この「Krafty」の日本語ヴァージョンに、締めくくりを任せよう。「愛に世界を」 「僕に未来を」、気恥ずかしくもなるような日本語の歌詞を、たどたどしく熱唱するバーナード・サムナーの声が、有明アリーナに響く。そして、耳に残るのは、このふたつのフレーズに挟まれるコーラス、「second chance」なのだった。

(うめづ げん)

図版出典

fig.1~3:「第33回瑛九展・湯浅コレクション」より

fig.5, fig.7:『生誕100年記念 瑛九展』宮崎県立美術館ほか、2011年

fig.6:『魂の叙事詩 瑛九展』宮崎県立美術館、1996年

■梅津 元

1966年神奈川県生まれ。1991年多摩美術大学大学院美術研究科修了。専門は芸術学。美術、写真、映像、音楽に関わる批評やキュレーションを中心に領域横断的な活動を展開。主なキュレーション:「DE/construct: Updating Modernism」NADiff modern & SuperDeluxe(2014)、「トランス/リアル-非実体的美術の可能性」ギャラリーαM(2016-17)など。1991年から2021年まで埼玉県立近代美術館学芸員 。同館における主な企画(共同企画を含む):「1970年-物質と知覚 もの派と根源を問う作家たち」(1995)、「ドナルド・ジャッド 1960-1991」(1999)、「プラスチックの時代|美術とデザイン」(2000)、「アーティスト・プロジェクト:関根伸夫《位相-大地》が生まれるまで」(2005)、「生誕100年記念 瑛九展」(2011)、「版画の景色-現代版画センターの軌跡」(2018)、「DECODE/出来事と記録-ポスト工業化社会の美術」(2019)など。

・梅津元のエッセイ「瑛九-フォト・デッサンの射程」は毎月24日更新、次回は5月24日です。どうぞお楽しみに。

●本日のお勧め作品は瑛九です。

《題不詳》

《題不詳》フォト・デッサン

21.0×27.2cm

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

※お問合せには、必ず「件名」「お名前」「連絡先(住所)」を明記してください。

◆「ポートレイト/松本竣介と現代作家たち」展

2025年4月16日(水)~4月26日(土)11:00-19:00 ※日・月・祝日休廊

出品作家:松本竣介、野田英夫、舟越保武、小野隆生、靉嘔、池田満寿夫、宮脇愛子+マン・レイ、北川民次、ジャン・コクトーほか

出品作家:松本竣介、野田英夫、舟越保武、小野隆生、靉嘔、池田満寿夫、宮脇愛子+マン・レイ、北川民次、ジャン・コクトーほか●松本莞さんが『父、松本竣介』(みすず書房刊)を刊行されました。ときの忘れものでは莞さんのサインカード付本書を頒布するとともに、年間を通して竣介関連の展示、ギャラリートークを開催してゆく予定です。

『父、松本竣介』の詳細は1月18日ブログをお読みください。

ときの忘れものが今まで開催してきた「松本竣介展」のカタログ5冊も併せてご購読ください。

画家の堀江栞さんが、かたばみ書房の連載エッセイ「不手際のエスキース」第3回で「下塗りの夢」と題して卓抜な竣介論を執筆されています。

著者・松本莞

著者・松本莞『父、松本竣介』

発行:みすず書房

判型:A5変判(200×148mm)・上製

頁数:368頁+カラー口絵16頁

定価:4,400円(税込)+梱包送料650円

●ときの忘れものの建築は阿部勤先生の設計です。

建築空間についてはWEBマガジン<コラージ2017年12月号18~24頁>に特集されています。

〒113-0021 東京都文京区本駒込5丁目4の1 LAS CASAS

TEL: 03-6902-9530、FAX: 03-6902-9531 E-mail:info@tokinowasuremono.com

http://www.tokinowasuremono.com/

営業時間=火曜~土曜の平日11時~19時。日・月・祝日は休廊。

JR及び南北線の駒込駅南口から約8分です。

コメント