「東京に行っても、ニューヨークに行っても、ヨーロッパに行っても、盛岡に居ても、みんなね、同時代の地球の一角にそれぞれ居る……」

画廊物語10

MORIOKA第一画廊

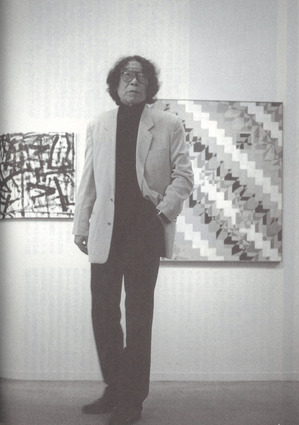

上田浩司 Koji Ueda

写真・文●阿部稔哉

*『てんぴょう 010』(アートヴィレッジ刊、2002年1月25日発行)より再録

岩手県盛岡市。

不来方城と呼ばれた街の中心にある城跡をたずねた。前日に降った初雪のことが気になったが、まだ見事な紅葉は残っていた。立派な石垣の上に登ると盛岡の市街が一望でき、はじっこに石川啄木の句碑があった。

「不来方の お城の草に 寝転びて 空に吸われし 十五の心」。

15歳の啄木が、学校を抜け出して寝転んだころにあっただろう広い空の持つ吸引力は、マンションやビルがさえぎる現代の空では、もうそれほどの力は無さそうだった。

新幹線が通ってから便利になったのはいいが、引き換えに街の情緒が無くなったとはよく聞く話で、ここでも他の地方都市と同じことが進行したようだ。

現在、盛岡は東北のひとつの地方都市として認識されるが、おそらく以前は、ただ「盛岡」だったのだ。まだ何者でもなかった石川啄木や宮沢賢治が学び、松本竣介が写生をして歩いた「盛岡」は、今はない。

城跡のすぐ下にあるMORIOKA第一画廊の前まで来たとき、ガラスのむこうの店内に、長身の男性の姿があった。雰囲気は作家のそれに近いものを感じさせたが、その男性が上田浩司さんだった。名刺には役職の肩書きが記されていなかった。

上田さんはまず最初に、この「画廊物語」という企画に自分がどれほど不適格な人間かを説明し、取材してみてモノにならないことも考えられるから、その際は経費を弁償したいという趣旨を話してくれた。取材がいやなのか、それとも謙遜なのかと初め思ったが、そうではなく本当に自分は不適格な人間だと感じているようすだった。

いろいろな取材の現場に立ち会って来たが、経費の弁償まで申し出られたことは多分初めてだ。

「なにせね、こちゃこちゃこちゃこちゃ独善的にやってきたとごろですから、ポリシーが一貫してやってきた感じではないんで……。だいたい私が画廊をやるこどになったのは、松本竣介さんという方が無くなるごとがきっがけなんですよ」

上田さんは、やわらかくゆったりとしながらも抑揚の効いた言葉で話す。電車の中で耳にした地元の高校生たちの使う、標準語の平坦なイントネーションが混じる話し方とは、時間の流れかたが違って感じた。

今はなくなった「盛岡」がこの人の中には生きている、と思った。

冬の澄んだ夕暮れ、日没の後しばらくすると、深く青味を帯びた空気にあたり全体が包まれることがたまにある。日中には気づかなかった、青空の向こうにある成層圏が降りて来たと思わせるつかの間の時間だ。そんなとき風景は、青く静かに沈み透明度を増すように見える。

松本竣介が描いた印象的な東京の街の風景にも、昼と夜の狭間で世界を浸す、そんな冬の透明な光を感じさせるものがある。北を知っている人なのだろう。

上田浩司さんは昭和7年に盛岡に生れる。父は東京生まれで、母が盛岡生まれだった。もの心ついたときには絵が好きでよく描いていた。

中学生のとき松本竣介が東京で亡くなる。終戦の年昭和20年11月に、岩手出身で中学同期の舟越保武との2人展が盛岡の百貨店で行われた。松本竣介がどんな作家かは詳しく知らなかったが、この展覧会をきっかけに、その人間と美術について深く考えるようになっていた。

「生前の竣介さんとはお目にかかってお話したことは一度もないんですが、そっから竣介さんとの本格的な深い自分なりの絆ができましてね」

松本竣介の家も上田さんとちょっと似ていて、父が盛岡出身で母は東京出身だ。竣介の生れは東京だが、小さいときから盛岡で育っている。そんなことも思春期の上田少年には身近に感じられたのだろう。松本竣介という存在が、美術の仕事をすることになる種となって、上田少年の心にしまい込まれた。

MORIOKA第一画廊の前身は医師、高橋又郎によって昭和39年に設立された盛岡画廊だった。高橋氏はすでにその時代、将来の日本が高齢化社会になることを見通し、お年寄りたちが安心して暮らせるユートピアのような所をつくろうと考えていた人物だった。その壮大で先見的な計画の一環に、美術を取り入れようと考えていたようだ。

上田さんは美術の好きな友人と共に、盛岡画廊によく遊びに行くようになっていた。目抜き通りの一本裏にある落ち着いたいい場所だった。

ところが昭和41年に店子として入っていた建物の建て替えを機に、画廊が閉じられることになる。上田さんは自分たちのよりどころがなくなると感じ、盛岡画廊の名前を引き継いで、みんなが集まれる場をまもることを決める。34歳になっていた。

愛好家が画廊をやっても、令静さを欠いて失敗するからやめろと忠告する人もいたが、盛岡画廊で出会った友人たちが、心強い支えになっていた。

しかし画廊の経営なんて知るわけもなく、持ち金も少ない。自分や友人たちが持っている作品を集めて並べる、「サロンのような場所」だったと話す。

ちょうどそのころ藤田嗣治が亡くなる。東京の画商たちが、藤田の作品がこれまでうまあい具合に売れるようになる、と色めきたっているのを知り「ふとどきだってことになりまして」、立派じゃないけど、みんなの持っている藤田作品を20~30点集めて、自分たちの藤田嗣治展を開いた。

「売るための展覧会じゃないんです。お通夜みたいなもんです」と話す。

画廊には、それまで美術に縁遠かった近所の人たちも遊びに来るようになり、地元の作家や美術の好きな人、夕方になるとお酒を飲みたくなる人など「多種彩々」な連中が集まった。

ピカソの版画などを集めて並べていた。サロンの遊びで始めた展覧会のようなものが評判になり、いろんな人が訪れた。その中のある一団の人たちは、ピカソとは人の名前ではなくて、訳のわからない絵の総称がピカソというものだと思っているらしかった。ピカソの作品はもちろんだが、名前さえ知らなかった人たちが結構いたことに、上田さんは驚きとまどう。

そんなことが、サロンとしてではなく、画廊として、画商として再出発する契機になる。

ある傾向の作家ばかりをやるのではなく、多様なものを、いろんな人たちに見てもらおうと、昭和44年に盛岡画廊は当初の場所に戻って再開する。翌年には目抜き通りに面した第一書店という大きな書店ビルの3階へ移転する。床面積は60坪もあった。

ビルのオーナーは契約した後になって、第一書店ビルに入るんだから画廊も「第一」の文字があった方が良いといい出し、本意ではなかったが、ここにMORIOKA第一画廊が誕生する。しばらくは電話帳の「も」の所と「た」の所のどちらにも載っていた。

案内状のハガキは印刷代を安くあげるため、そのときたまたま機械に入ってるインクで刷ってもらったりした。色指定なんてあったもんじゃない。

「自分自身ね、自分で描いたものでもないのにさ、作品を人に渡してお金を受け取ってね、利益を上げようなんてとっても恥ずかしくて出来なかった」と笑う。

地方の小都市ゆえ金持ちがそれほどいるわけではないから、比較的手に入りやすい版画に力を注いでいた。有名になった作家がたまにつくるブランド品の廉価版のような作品ではなく、その作家にとって重要な意味合いを持つと思えた場合のものに限った。

しかし一種の印刷物でもある版画のオリジナリティーをわかってもらうのには時間がかかった。

そんなとき上田さんは、生れてきた自分の娘に「り土」(りと)と名前をつける。リトグラフの「り土」だ。かわいらしくなるようにと「リ」は平仮名にした。「上田り土」。これを見た友人たちは「上田、本気だな」と版画にかける上田さんの心情を察したという。今彼女は父親の下で、画廊の仕事を手伝っている。

仕事中のり土さんに、変わった名前をつけた父親に対して、恨んだことはなかったかと尋ねると、即座にきっぱり「それはないです」と笑顔で答えてくれた。「あれは犠牲者なんです」と上田さんもなんだか嬉しそうに笑っている。

尊敬出来る家族を持つことが、こんなに美しいものかと取材中に不意をつかれてしまった。

版画の価値をわかる人たちが潜在的にいた街ではあったが、当時はそれぞれが孤立したままだった。その人たちがポツポツと立ち寄るようになり、やがて毎日のように集まるようになってくれた。それがとっても楽しい場所だったと上田さんは振り返る。いつの間にか、展覧会の初日には大勢の人が来てくれるようになっていた。

画商となって初めて売れたのはオノサトトシノブの版画だった。800円だと記憶している。次に売れたのはフォンタナで、それは上田さんが居ないときにたまたま盛岡に立ち寄った東京の画商が、懐から現金を出してあっという間に持って行ったという。

上田さんにとって、オノサトトシノブは版画が重要な表現手段になった代表的な作家の一人だという。オノサトの自選展覧会を行ったり、奥さんと一緒に盛岡に来てもらったこともある。

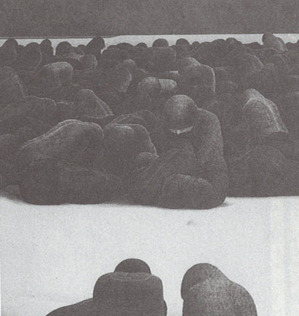

松田松雄 「風景(民―A)」

162x162 油彩、キャンバス 1977

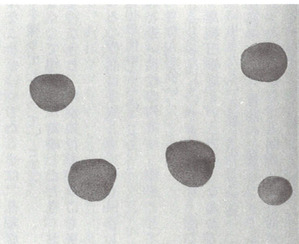

松田松雄 「風景28-93」

98x61 紙、墨 1993

画廊スペースの半分ほどに、喫茶店が設けられている。表通りから見ると喫茶店の方が目立ち気軽に入店できる。大きな窓の向こうには木々に覆われた城跡があり、店内には絵がある。コーヒーの香りが漂う居心地のいい空間だ。10年ほど前、誘いを受けて前にいたところから移って開いた。

盛岡で「一番目立つ」というこの場所で、知人の老舗の蕎麦屋の女将に相談し、一緒に喫茶店を開いてもらうことにした。

喫茶店「舷」の名づけ親は、岩手出身の彫刻科・舟越保武だ。「舟越先生の看板をいただけば、そのもとでは悪いことができなくなるわけ」。

舟越氏は病気をした後で右手が動かなかった。2ヶ月ぐらいかかって考え、震える左手で書いてくれたのが「舷」という一文字だった。墨汁がぽたぽた落ちていたが、そのまま頂いた。上田さんは親指で輪を作り、「こんな小さく書いてもらったんだけど、それを大きく引き伸ばして喫茶店の看板にした」と笑う。

彫刻家が利き手がない左手で書いた小さな字は、大きく引き伸ばしてもびくともしなかった。「鉢巻して気合を入れて書けば強いのが書けるなんて、あれウソもいいとこですよ」。舟越保武は寡黙な人物で言葉より態度でしわりじわりと、そんなことを教えてくれたと上田さんはいう。

舟越やオノサトをはじめとして、上田さんはつき合いの長い作家が多い。

「若い作家と出会ったら最低20年はつき合いたいんです。あのね絵というのは20年たつと売れ始めるんです」

20年という時間は現代ではいかにも長い。まるで木を育てているようだ。しかし売るためだけにその期間をつき合うとすれば、割りに合わない。相手は木ではないのだ。

20年つき合う理由は、実は別の所にあるようだった。

「作家の喜びとか苦しみとか、変貌して行く気配。その過程に触れたいじゃない。」

そういって上田さんの顔はほころんだ。

画廊の顧客の中にも、同じ時代を生きるひとりの人間として、作品と出会って作家を知り、そういう部分を共に生きて行きたいという雰囲気がある。だから気の合いそうな作家は盛岡に呼んで、地元の愛好家や作家との交流をしてもらう。

上田さんが思春期に松本竣介を知り、その後、靉光や瑛九を知り、深い所で自分なりの絆を持てたと感じたにも関わらず、それらの作家たちに、もう会えなくなっていたこと。そのときの残念さとさびしさとが、地元と作家との交流をさせている。

銀座の貸し画廊の前を通りかかったとき、ガラス越しに気になる作品があった。知らない作家だったが、ヒョイと中に入って驚いた。作品はコラージュと銅板画で『文明嫌悪症』というタイトルの連作だった。お金も持ち合わせていないのに、値段も聞かずについ「これ全部ほしい」と画廊の人に告げた。

奥から出てきた青年に、自分は無名の作家だが、いきなり入ってきて全部買うだなんて、そんな乱暴なことをいう人は嫌だ、といわれて、すっかりその作家が大好きになってしまう。それが相笠昌義だった。

「恥ずかしかったあ。だいたい盛岡では自分が人にそんなことをいってたくせに、そんな無神経なことを喋ってしまって」と笑う。

ほどなくして相笠氏が結婚したとき、お祝いの個展を行なうと、新婚旅行で盛岡にも来てくれた。

そのころの作品は手放さずに今も保管している。昭和40年代中ごろのことだ。

相笠氏と近い世代の作家は、作家として最初から関わった人が多い。

「あまり有名ではないですけれども、亡くなってしまった松田松雄という方は、なんか、私の画廊と共に生きたという感じがしますね」

『芸術生活』という雑誌の公募コンクール展で初めて会ったときから、人間として正面から付き合っていくだろうなと感じた人だった。

松田松雄は美術学校などでの教育を受けておらず、ほぼ独学で絵を描いていた。絵に専念するため勤めていた会社を辞めたにも関わらず、コンクールへの出品は自分からでなく、知り合いに薦められてのことだった。

激しく熱いものをかかえながらも、表面に出てくる人柄は、おだやかで控えめな人物が思い浮かぶ。それはそのまま上田さんへの人物像と重なってしまう所がある。

松田松雄は自分のスタイルが出来上がってくると、それを解体して一生のうちにどこまで変貌して行けるかと、実験的に生きた男だったという。その何回かの解体と生成の現場に、上田さんは若いときから友人としても立ち会えた作家だった。そこまで自分を貫いて生き続けてきた作家たちへの敬意が、上田さんには常にある。

無名の作家が売れ出すと、売れた作品と同じスタイルのものを、いつまでも制作し続けてしまうことがある。そうすると上田さんは疎遠になるが、松田氏のような作家とは、「どちらかがいなくなるまで」の付き合いになる。

反対に気の合わない作家とは、作品だけの付き合いがしやすいのも、地方の良さだと話す。

東京に月に10日くらいいて、おもに美術館などと取引をしていた時期がある。いわば「出稼ぎ」だ。儲けるというより「ささやかにね、それで画廊を維持する経費を払って」と上田さんはいう。

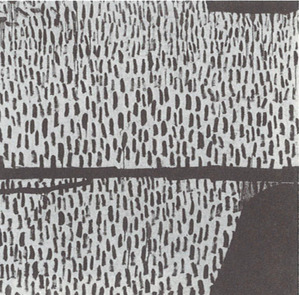

松田松雄 「風景デッサン―12」

162x162 油彩、キャンバス 1986

岩手県立美術館にはMORIOKA第一画廊から入った形になっているものは非常に少なく、他の画廊から入れてもらったものが多い。別の美術館でも岩手の若い作家の場合は特にそうで、地方の画廊から入ったとなると、作家がその先へ成長しないのだという。若い作家の地方コンプレックスの解消には、東京の画廊が収めた形にするほうが効果が上がるというのだ。そんな所に地方の不利な立場がにじむが、地方だからこそやれることもまた多い。

「東京辺りだったら、ぶっ叩かれるような遊びの展覧会も、盛岡だったら出来るわけさ。そんな展覧会のほうが、みんなで物事を考えやすいとか、見えやすいとかがあるしね」

地元の国立大学の美術科から卒業生が出るころ、作家を目指す学生たちは、地元に残ってもいいのか、やはりニューヨーク辺りに行くべきなのかと、自分のこれからに悩むことになる。そんなとき行ったのが、日本ではあまり知られてはいないけれど、海外で自分の居場所を見つけて、美術の仕事で生きている作家たちの展覧会だ。

「東京に行っても、ニューヨークに行っても、ヨーロッパに行っても、盛岡に居ても、みんなね、同時代の地球の一角にそれぞれ居ると、それぞれの場所にそれぞれ存在して、ものを考え制作するというごく当たり前のことを、一般に認識してもらえることになればいいなあ、という風に思って…。そんな風なことです」

売れるにこしたことはないが、どのくらい売れたかよりも、どういう人が選んでくれたかの方が重要だと、若い作家たちにはいっている。

「私ね、下手な絵が嫌いなんです。でもね、うまさが表に見えで来きてしまう絵は、もっと嫌いなんです」

そういうわれて店内を見渡すと、多様なものを見せるという、画廊の再出発の時の考えを反映してか、絵はもちろんのこと、オブジェや版画や、さまざまな作品が展示してある。それなのに、ばらついた感じは受けない。一見重苦しい作品のなかにも、軽やかさがあったりするものが多い。この統一感は何処から来るのだろうか。

穏やかな印象の上田さんのなかには、大きな鬼がどっしりと、動かずにあぐらをかいて座っていて、その鬼が画廊の仕事だけでなく、立ち居振る舞いなど、上田さんの意識していないところまで、すべてを律している気がする。

彫刻家で詩人の高村光太郎は、63歳のときから7年間、岩手の山裾の粗末な小屋にひとり暮らした。その生活の中から生れた詩に「岩手の人」という一編がある。

岩手の人眼静かに、

鼻梁秀で、

おとがひ強固に張りて、

口方形なり。

岩手の人沈深牛の如し。

地を往きて走らず、

企てて草卒ならず、

ついにその成すべきを成す。

斧をふるって巨木を削り、

この山間にありて作らんかな、

ニッポンの脊骨岩手の地に、

未見の運命を坦ふ牛の如き魂の造形を。

上田さんの鬼は、この詩の中のどこかにいる気がした。それは愚直でさえある鬼だ。宮沢賢治だったら「デクノボー」と呼んだのかもしれない。

MORIOKA第一画廊の入り口に近い壁に、画廊と共に生きたような気がするという、今年亡くなった松田松雄の小さな絵が2枚かかっている。作品としては発表されていない絵だ。松田氏が上田さんの家に滞在していたときに描いたものだ。

抽象画とか具像画とかの形を超えた、「精神の解放区」を目指し、変貌を続けた作家の2枚の小さな絵は、心に映ったものがそのまま素直に出たような、明るい色彩の盛岡の絵だった。今は上田さんの宝物になっている。

MORIOKA第一画廊

盛岡市内丸2-10-1TVI 1階

電話 019-622-7935

*アートヴィレッジ発行『てんぴょう 010』(2002年1月25日発行)より再録

*画廊亭主敬白

去る6月25日、岩手県盛岡市で現代美術一筋に50年を超えるギャラリー活動を展開されたMORIOKA第一画廊の上田浩司さんが亡くなられました。

追悼の心をこめて雑誌『てんぴょう』第10号(2002年1月25日発行)に掲載された記事を発行人の許可を得て(ご遺族の了解も)全文再録させていただきました。

私たちが美術業界に入って以来、ずっと尊敬し、教えを受けてきた知る人ぞ知る大画商でした。虎ノ門パストラルなど一緒に仕事をさせていただきご指導を受けました。

いずれ盛岡の人たちによって上田さんとMORIOKA第一画廊の軌跡がまとめられることでしょう。

9月7日(水)17時より、MORIOKA第一画廊でお別れ会が開催されます。亭主と社長も刷り師の石田了一さんたちと参加します。

松本竣介

《作品》

紙にインク、墨

イメージサイズ:30.5x22.3cm

シートサイズ:32.7x24.0cm

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

※お問合せには、必ず「件名」「お名前」「連絡先(住所)」を明記してください。

コメント