佐藤研吾のエッセイ「大地について―インドから建築を考える―」

第5回 インドの先住民Santal-Kleladangaの人々の家づくりについて-その1

今年の3月、インド・西ベンガル州のシャンティニケタン郊外に位置するある農村に1週間ほど滞在し、現地のリサーチと村の修理を含む建設・制作を行うIn-Field Studio(http://infieldstudio.net/)という7日間の学校を開催した。講師を含めて日本からは10名が参加。インド西部のバローダからは15名、現地シャンティニケタン(インド東部)から17名、そしてドイツから2名が参加した。メンバーの専門は建築に限らず、ファッションデザイン、アート、社会学、そして生態学など多岐にわたった。国も言語も異なり、加えて専門も異なる人間による協同は、コラボレーションというよりもむしろ、ほとんどケンカあるいは牙むき出しの格闘技に近い荒々しいものでもあった。日本人とドイツ人はまず腹を下し、人によっては数日寝込んでしまったりとなかなかにその格闘での困難を強いられていた気もする。とはいえ得難い本格的な多元性という小世界が顕れ出ていたなという実感が、数ヶ月が既に過ぎてしまった今も込み上げてくる。

そんな雲集霧散な私たちの協同作業であったが、ある一つの探究すべき目標があった。それは現地の村の人々の生活である。見知らぬ人々の生活に接し、またその交感からモノづくりを始めようという意図があった。村の名前をケラダンガ(Kheladanga)という。彼らはサンタル族(Santal)というビハール州や西ベンガル州周辺のインド東部に住む先住民部族に属する。シャンティニケタンは詩人ラビンドラナート・タゴールが学校を創設したことで始まった町であるが、それよりはるか昔から当然サンタルの人々はその地に居住していた。村人の多くがヒンドゥーではないアニミズム的な土着信仰を今も続け、村の中でブタを飼い、食べる。また人々の婚姻もほとんどがサンタルの村間で行われているという。彼らはかつて狩猟を中心に行う非定住の生活をしていたと言っていた、いつの日か、恐らくは近代の英領インドの地税政策の整備の中で次第に定住し、村を成したのだと思われる。彼らは村の近くで農業を営み、休耕期にはしばしば町へ行って出稼ぎの仕事をしている。

彼らの村は運河に近い一本の細道に沿って両側に民家が並ぶ線状の構造を持っている。どの民家も土壁で作られていて道に面して小さな扉付きの入口を設けている。その入口をくぐり抜けるとまず中庭があり、彼らの生活領域が広がっている。彼らの生活は室内で完結しない。キッチンの釜場は庭の端にあり、また歯磨きの柳の小枝あるいは歯ブラシも庭の壁にかかっている。そして隣には鏡の破片が壁に埋め込まれており、どうやら皆この小さな鏡を使って身だしなみを整えているらしい。生活のための水は村の中央と端にある2箇所の井戸から汲み取ってバケツで運んでくる。どの家もヤギやニワトリ、ブタ、そしてしばしばウシを飼っている。ニワトリとヤギたちは民家の中庭に住んでいてしばしば外の道に出てくるが、ブタは放し飼いで道の傍らに彼らの寝床の小屋が建っている。ウシはブタ寝床の近くの軒下につながれている。村の道はまだ舗装されておらず自動車は通れない。なので村の中はとても静かで動物たちの鳴き声と子供たちの笑い声だけが聞こえて来る。

村の朝は早い。だいたい夜明けとともに家の中でゴソゴソと朝食の準備をして釜場に火をたいていた。朝ごはんが終わるか終わらないかの時間で、彼らは毎日家の土間の床を掃除する。水と土、そして釜場から出た灰汁を混ぜ、箒か布でそれをすくい取って土間に塗っていく。その塗る手の軌跡が土間にテクスチャーを残し、乾くとかすかな波形を描き出す。毎日掃除をする彼らの家にはゴミはほとんど落ちていない。壁も床も土でできているので、泥を塗っていく掃除は住居の補修にもなっている。入口や釜場の手前など、生活の要所のスポットには何やら円形の模様を描いている。聞けばおまじないだと言う。掃除という生活の日常と小さな信仰、そして家づくりがシームレスにつながっている。

床掃除。多くの家がこのように壁の土台・基礎部分が盛り上がっている。壁と床の切れ目はどこまで同じ材料で掃除をするかで決まっていて、下地の土にほとんど差はないようである。

床掃除。多くの家がこのように壁の土台・基礎部分が盛り上がっている。壁と床の切れ目はどこまで同じ材料で掃除をするかで決まっていて、下地の土にほとんど差はないようである。

釜場からとった灰汁を混ぜて床塗りの材料としている。

釜場からとった灰汁を混ぜて床塗りの材料としている。

床掃除は女の仕事であるらしい。彼女が手を振る弧の大きさで床の表情(デザイン)が決まってもいる

床掃除は女の仕事であるらしい。彼女が手を振る弧の大きさで床の表情(デザイン)が決まってもいる

家の中庭のいくつかの場所にこうした小さな円形の模様がある。

家の中庭のいくつかの場所にこうした小さな円形の模様がある。

ウシの糞と土を混ぜて床の材料をつくっている。これは先ほどの黒塗りをする前の下地で、壁の材料とほとんど変わらない(もしかしたら材料の配合には差があるのかもしれない)

ウシの糞と土を混ぜて床の材料をつくっている。これは先ほどの黒塗りをする前の下地で、壁の材料とほとんど変わらない(もしかしたら材料の配合には差があるのかもしれない)

ある家では外壁の一部を作り直していた。村の近くの林に彼らが使う土が取れる泥切り場がある。そこから土を自分の家の中庭へ運んできて水とウシの糞を混ぜて粘土を作る。そして型枠も何も無しに粘土を積み上げていく。およそ40センチほど積んだところで仕事をやめ、一週間ほど乾かしてからその上を作るそうだ。なので壁を作るのに1ヶ月ほどかかるらしい。粘土の壁ができたらその上に別種の砂と色粉を混ぜた土を塗って仕上げる。仕上げの色や模様は家ごとに、壁ごとに異なり彼らの村の風景を彩る。粘土の下地壁は男の仕事で、仕上げは女の仕事であるらしい。そしてまた、屋根葺きは男の仕事で、先ほどの床塗りは女の仕事であるらしい。自然な分業がなされているのだ。そんな感じで、彼らは家のどこかでいつも小さな補修現場をやっている。家づくり、あるいは家直しは字のごとく、「家事」の一つであるのだ。

何回かここで彼らの家づくりを断片的に記していきたいと思う。

村の裏の林にある泥切り場。ここから土を運んでいく。

村の裏の林にある泥切り場。ここから土を運んでいく。

壁づくりの様子。成形するための道具は彼の手である。筆者もやらせてもらったがこれがなかなか難しい。絶妙な土への接する時間と手を動かす速さが必要だった。

壁づくりの様子。成形するための道具は彼の手である。筆者もやらせてもらったがこれがなかなか難しい。絶妙な土への接する時間と手を動かす速さが必要だった。

別の家でも壁をつくっていた。こちらは既にあった壁の補修。

別の家でも壁をつくっていた。こちらは既にあった壁の補修。

「Kheladangaのニワトリ」佐藤研吾、40x30cm

「Kheladangaのニワトリ」佐藤研吾、40x30cm

(さとう けんご)

■佐藤研吾(さとう けんご)

1989年神奈川県横浜生まれ。2011年東京大学工学部建築学科卒業。2013年早稲田大学大学院建築学専攻修士課程(石山修武研究室)修了。同専攻嘱託研究員を経て、2014年よりスタジオGAYA。2015年よりインドのVadodara Design AcademyのAssistant Professor、および東京大学工学系研究科建築学専攻博士課程在籍。インドでデザインワークショップ「In-Field Studio」を主宰 (http://infieldstudio.net/)。 URL: http://korogaro.net/

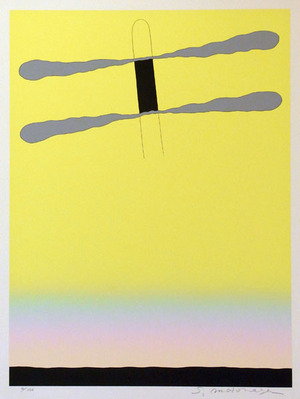

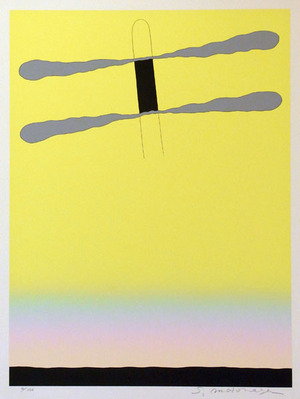

●今日のお勧め作品は、元永定正です。

元永定正

元永定正

《とんぼみたいな》

1979年

シルクスクリーン

イメージサイズ:60.0×45.0cm

Ed.150

サインあり

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

※お問合せには、必ず「件名」「お名前」「連絡先(住所)」を明記してください。

◆佐藤研吾のエッセイ「大地について―インドから建築を考える―」は毎月7日の更新です。

第5回 インドの先住民Santal-Kleladangaの人々の家づくりについて-その1

今年の3月、インド・西ベンガル州のシャンティニケタン郊外に位置するある農村に1週間ほど滞在し、現地のリサーチと村の修理を含む建設・制作を行うIn-Field Studio(http://infieldstudio.net/)という7日間の学校を開催した。講師を含めて日本からは10名が参加。インド西部のバローダからは15名、現地シャンティニケタン(インド東部)から17名、そしてドイツから2名が参加した。メンバーの専門は建築に限らず、ファッションデザイン、アート、社会学、そして生態学など多岐にわたった。国も言語も異なり、加えて専門も異なる人間による協同は、コラボレーションというよりもむしろ、ほとんどケンカあるいは牙むき出しの格闘技に近い荒々しいものでもあった。日本人とドイツ人はまず腹を下し、人によっては数日寝込んでしまったりとなかなかにその格闘での困難を強いられていた気もする。とはいえ得難い本格的な多元性という小世界が顕れ出ていたなという実感が、数ヶ月が既に過ぎてしまった今も込み上げてくる。

そんな雲集霧散な私たちの協同作業であったが、ある一つの探究すべき目標があった。それは現地の村の人々の生活である。見知らぬ人々の生活に接し、またその交感からモノづくりを始めようという意図があった。村の名前をケラダンガ(Kheladanga)という。彼らはサンタル族(Santal)というビハール州や西ベンガル州周辺のインド東部に住む先住民部族に属する。シャンティニケタンは詩人ラビンドラナート・タゴールが学校を創設したことで始まった町であるが、それよりはるか昔から当然サンタルの人々はその地に居住していた。村人の多くがヒンドゥーではないアニミズム的な土着信仰を今も続け、村の中でブタを飼い、食べる。また人々の婚姻もほとんどがサンタルの村間で行われているという。彼らはかつて狩猟を中心に行う非定住の生活をしていたと言っていた、いつの日か、恐らくは近代の英領インドの地税政策の整備の中で次第に定住し、村を成したのだと思われる。彼らは村の近くで農業を営み、休耕期にはしばしば町へ行って出稼ぎの仕事をしている。

彼らの村は運河に近い一本の細道に沿って両側に民家が並ぶ線状の構造を持っている。どの民家も土壁で作られていて道に面して小さな扉付きの入口を設けている。その入口をくぐり抜けるとまず中庭があり、彼らの生活領域が広がっている。彼らの生活は室内で完結しない。キッチンの釜場は庭の端にあり、また歯磨きの柳の小枝あるいは歯ブラシも庭の壁にかかっている。そして隣には鏡の破片が壁に埋め込まれており、どうやら皆この小さな鏡を使って身だしなみを整えているらしい。生活のための水は村の中央と端にある2箇所の井戸から汲み取ってバケツで運んでくる。どの家もヤギやニワトリ、ブタ、そしてしばしばウシを飼っている。ニワトリとヤギたちは民家の中庭に住んでいてしばしば外の道に出てくるが、ブタは放し飼いで道の傍らに彼らの寝床の小屋が建っている。ウシはブタ寝床の近くの軒下につながれている。村の道はまだ舗装されておらず自動車は通れない。なので村の中はとても静かで動物たちの鳴き声と子供たちの笑い声だけが聞こえて来る。

村の朝は早い。だいたい夜明けとともに家の中でゴソゴソと朝食の準備をして釜場に火をたいていた。朝ごはんが終わるか終わらないかの時間で、彼らは毎日家の土間の床を掃除する。水と土、そして釜場から出た灰汁を混ぜ、箒か布でそれをすくい取って土間に塗っていく。その塗る手の軌跡が土間にテクスチャーを残し、乾くとかすかな波形を描き出す。毎日掃除をする彼らの家にはゴミはほとんど落ちていない。壁も床も土でできているので、泥を塗っていく掃除は住居の補修にもなっている。入口や釜場の手前など、生活の要所のスポットには何やら円形の模様を描いている。聞けばおまじないだと言う。掃除という生活の日常と小さな信仰、そして家づくりがシームレスにつながっている。

床掃除。多くの家がこのように壁の土台・基礎部分が盛り上がっている。壁と床の切れ目はどこまで同じ材料で掃除をするかで決まっていて、下地の土にほとんど差はないようである。

床掃除。多くの家がこのように壁の土台・基礎部分が盛り上がっている。壁と床の切れ目はどこまで同じ材料で掃除をするかで決まっていて、下地の土にほとんど差はないようである。 釜場からとった灰汁を混ぜて床塗りの材料としている。

釜場からとった灰汁を混ぜて床塗りの材料としている。 床掃除は女の仕事であるらしい。彼女が手を振る弧の大きさで床の表情(デザイン)が決まってもいる

床掃除は女の仕事であるらしい。彼女が手を振る弧の大きさで床の表情(デザイン)が決まってもいる 家の中庭のいくつかの場所にこうした小さな円形の模様がある。

家の中庭のいくつかの場所にこうした小さな円形の模様がある。 ウシの糞と土を混ぜて床の材料をつくっている。これは先ほどの黒塗りをする前の下地で、壁の材料とほとんど変わらない(もしかしたら材料の配合には差があるのかもしれない)

ウシの糞と土を混ぜて床の材料をつくっている。これは先ほどの黒塗りをする前の下地で、壁の材料とほとんど変わらない(もしかしたら材料の配合には差があるのかもしれない)ある家では外壁の一部を作り直していた。村の近くの林に彼らが使う土が取れる泥切り場がある。そこから土を自分の家の中庭へ運んできて水とウシの糞を混ぜて粘土を作る。そして型枠も何も無しに粘土を積み上げていく。およそ40センチほど積んだところで仕事をやめ、一週間ほど乾かしてからその上を作るそうだ。なので壁を作るのに1ヶ月ほどかかるらしい。粘土の壁ができたらその上に別種の砂と色粉を混ぜた土を塗って仕上げる。仕上げの色や模様は家ごとに、壁ごとに異なり彼らの村の風景を彩る。粘土の下地壁は男の仕事で、仕上げは女の仕事であるらしい。そしてまた、屋根葺きは男の仕事で、先ほどの床塗りは女の仕事であるらしい。自然な分業がなされているのだ。そんな感じで、彼らは家のどこかでいつも小さな補修現場をやっている。家づくり、あるいは家直しは字のごとく、「家事」の一つであるのだ。

何回かここで彼らの家づくりを断片的に記していきたいと思う。

村の裏の林にある泥切り場。ここから土を運んでいく。

村の裏の林にある泥切り場。ここから土を運んでいく。 壁づくりの様子。成形するための道具は彼の手である。筆者もやらせてもらったがこれがなかなか難しい。絶妙な土への接する時間と手を動かす速さが必要だった。

壁づくりの様子。成形するための道具は彼の手である。筆者もやらせてもらったがこれがなかなか難しい。絶妙な土への接する時間と手を動かす速さが必要だった。 別の家でも壁をつくっていた。こちらは既にあった壁の補修。

別の家でも壁をつくっていた。こちらは既にあった壁の補修。 「Kheladangaのニワトリ」佐藤研吾、40x30cm

「Kheladangaのニワトリ」佐藤研吾、40x30cm(さとう けんご)

■佐藤研吾(さとう けんご)

1989年神奈川県横浜生まれ。2011年東京大学工学部建築学科卒業。2013年早稲田大学大学院建築学専攻修士課程(石山修武研究室)修了。同専攻嘱託研究員を経て、2014年よりスタジオGAYA。2015年よりインドのVadodara Design AcademyのAssistant Professor、および東京大学工学系研究科建築学専攻博士課程在籍。インドでデザインワークショップ「In-Field Studio」を主宰 (http://infieldstudio.net/)。 URL: http://korogaro.net/

●今日のお勧め作品は、元永定正です。

元永定正

元永定正《とんぼみたいな》

1979年

シルクスクリーン

イメージサイズ:60.0×45.0cm

Ed.150

サインあり

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

※お問合せには、必ず「件名」「お名前」「連絡先(住所)」を明記してください。

◆佐藤研吾のエッセイ「大地について―インドから建築を考える―」は毎月7日の更新です。

コメント