松井裕美のエッセイ「線の詩情、色彩の調和――ジャック・ヴィヨンの生涯と芸術」第11回

「美術館コレクションとジャック・ヴィヨン」

松井裕美

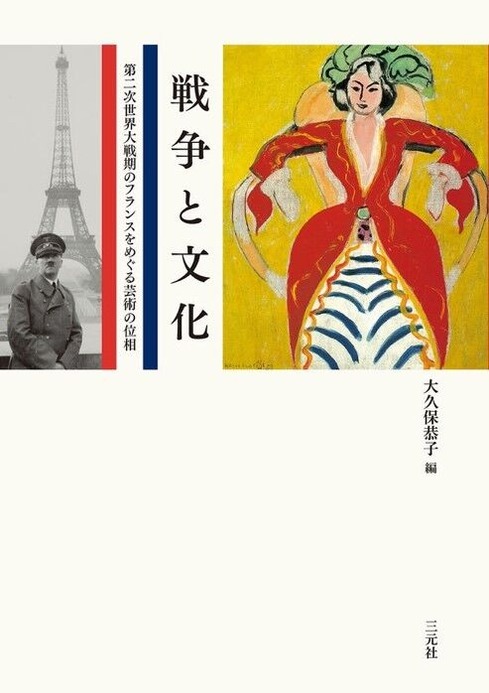

2019年に上梓した『キュビスム芸術史』を執筆していたときに、調査の過程で興味深い資料に遭遇した。プティ・パレ美術館に所蔵されていた、1937年の「独立芸術の巨匠たち」関連資料の中に、当時展覧会を機に購入されることになった作品リストが含まれていたのである。このリストには各々の購入の値段も記載されていた。この資料を発見して以来、一体どの作家の作品がどれだけの値段で国家に購入され公的なコレクションの一部を成していたのか、とりわけキュビスム作品についてはどうだったのかということが頭を離れず、2019年まで、ジャック・ヴィヨンを含むさまざまな芸術家の国家購入関連資料をフランス国立公文書館で調べ続けていた。その結果をまとめた論文「『公式の趣味』の変遷とヴィシー政権下における美術作品の国家購入」が、今年7月に出版された大久保恭子先生編集による共著書『戦争と文化 第二次世界大戦期のフランスをめぐる芸術の位相』に掲載された。この場を借りて、素晴らしい企画にお誘いくださった大久保先生に、深くお礼を申し上げます。

その研究の過程で明らかとなったのが、ジャック・ヴィヨンは実のところ、キュビスムの画家としては早くからその作品が国家購入の対象になった芸術家の一人だったという点だ。ブラックやグリス、ドローネー夫妻によるキュビスム様式の油彩画が公的コレクションに入り始めるのは1930年代以降である。1920年代以降に就任した文化行政官や美術館学芸員の中には、「独立派」と呼ばれたモダン・アートの騎手たちの作品を積極的にコレクションに入れようと尽力する人物たちがおり、彼らの存在はそうした変化の重要な要因を成している。ヴィヨンに関して言えば、彼の作品が最初に購入されたのは、1905年から1910年までに、主に画家版画家サロンで展示した4枚の版画であるが、いずれも彼がキュビスム様式に移行する前の作品であった。それ以降、公文書館に残されている最初の購入記録は1929年の油彩画《女性肖像》に関するものだ。この年、ヴィヨンは弟デュシャン=ヴィヨンの《ボードレールの頭部》(1911年)と《恋人たち》(1913年)をパリのリュクサンブール美術館に寄贈している。まだキュビスム的な試みが認められない前者の作品については、1912年にも石膏像が匿名の人物によってルーアンのノルマンディー美術館に寄贈されている。かたや後者についてはキュビスムからの明らかな影響を示す幾何学的様式が認められる作品である。1930年には同じくデュシャン=ヴィヨンの石膏像《馬》(のちに《偉大なる馬》として拡大されることとなる原型)が、ヴィヨンとマルセル・デュシャンによってグルノーブル美術館に寄贈されている。このことから、おそらく20年代末には、ヴィヨンはキュビスムに理解のある美術館関係者とのコネクションを築いていたのだろう。ヴィヨン作品の購入記録としては、32年には版画作品が1点、37年には版画が一点と油彩画が2点購入され、リュクサンブール美術館のコレクションとなった。それ以降は1944年まで、毎年新しい版画や油彩画が国家予算で購入されている。

冒頭で紹介した拙論で明らかにしたように、興味深いのは、ヴィシー政権下においてもヴィヨンの作品が購入対象となっていたことだ。親ナチス的な政権下にあってなお、パリの国立近代美術館の立ち上げに取り組んだ学芸員ベルナール・ドリヴァルは、ナチスによって退廃芸術と見なされかねないこの画家の作品を、積極的に購入したのである。1940年に描かれ、1942年に購入された肖像画《アンヌ・ダリエル》はそのうちの一つである。

幾何学的に分析された形状のなかで、目だけが現実の生々しさを感じられる表現となっている。そこを起点に、私たちは鼻や口、額など、人間の顔を判別することになる。薔薇色の頬は、この女性の肉体の温かさを感じさせる。だが女性の肉体を認識しようとする鑑賞者の期待は、額に置かれた緑や黄色の非現実性によって裏切られることになる。ヴィヨンの作品イメージの知覚の過程で経験するそうした期待と裏切りの反復の中で、描かれた女性の目だけは私たちを見返し続けてくる。まるで困惑の最中にある鑑賞者を見据えながら、知覚の変化をじっくりと味わうように私たちを誘っているかのようだ。

ヴィヨンがフランス人であったということは、ナショナリズムが高まるヴィシー政権下において、この画家の作品購入を正当化する一つの大きな理由になっていたと思われる。ドリヴァルは1944年に出版した『現代フランス絵画の諸段階』第2巻において、マリー・ローランサン、アンドレ・ロート、ジャック・ヴィヨン、ロジェ・ド・ラ・フレネーら4人が、キュビスムの流れを汲みながらもピカソやグリス、マルクーシといった「スペイン人とスラヴ人のアナーキーな大胆さ」とは異なる全く独自の路線を築いたのだと述べている(Bernard Dorival, Les etapes de la peintre francaise contemporaine, tome II (1905-1911), Paris, Gallimard, 1944, p. 215)。実際ヴィシー政権下において、ここで言及されている4人の画家全員の作品が、国家による購入対象とされている。また1941年にブロン画廊に「フランス的伝統の青年画家」として展示した画家たちにとって、ヴィヨンが新たな時代の「フランス的伝統」を体現する存在であったことが、これまでしばしば指摘されている。とはいえその作品の散逸を恐れたルイ・カレ画廊は、1942年にはヴィヨンのアトリエの絵画作品を買い占め、1944年には39点の油彩を展示する個展を開催した。

国家購入の資料については、作品同定ができていないものもあり、今後の課題も大きい。手元にある資料をもとに、少しずつ全容を明らかにしていきたいと思っている。そこには研究者としての探究心だけでなく、極めて私的な動機がある。というのも、そうした資料を見るたびに、調査のために過ごした国立公文書館での日々が自然と思い出されるからだ。人々が紙を捲る音が響くほどに静かなあの部屋で過ごした時間の中には、『戦争と文化』の分担執筆者の一人でもある、今は亡き友人と過ごした時も含まれている。この研究を続けることは、その記憶を私のうちに甦らせることなのであり、私なりの彼女への追悼になるだろう。

(まつい ひろみ)

■松井 裕美(まつい ひろみ)

著者紹介:1985年生まれ。パリ西大学ナンテール・ラ・デファンス校(パリ第10大学)博士課程修了。博士(美術史)。現在、東京大学大学院総合文化研究科准教授。専門は近現代美術史。単著に『キュビスム芸術史』(名古屋大学出版会、2019年)、共編著に『古典主義再考』(中央公論美術出版社、2020年)、編著に『Images de guerres au XXe siecle, du cubisme au surrealisme』(Les Editions du Net, 2017)、 翻訳に『現代アート入門』(名古屋大学出版会、2020年)など。

・松井裕美さんの連載エッセイ「線の詩情、色彩の調和――ジャック・ヴィヨンの生涯と芸術」は毎月25日の更新です。

「美術館コレクションとジャック・ヴィヨン」

松井裕美

2019年に上梓した『キュビスム芸術史』を執筆していたときに、調査の過程で興味深い資料に遭遇した。プティ・パレ美術館に所蔵されていた、1937年の「独立芸術の巨匠たち」関連資料の中に、当時展覧会を機に購入されることになった作品リストが含まれていたのである。このリストには各々の購入の値段も記載されていた。この資料を発見して以来、一体どの作家の作品がどれだけの値段で国家に購入され公的なコレクションの一部を成していたのか、とりわけキュビスム作品についてはどうだったのかということが頭を離れず、2019年まで、ジャック・ヴィヨンを含むさまざまな芸術家の国家購入関連資料をフランス国立公文書館で調べ続けていた。その結果をまとめた論文「『公式の趣味』の変遷とヴィシー政権下における美術作品の国家購入」が、今年7月に出版された大久保恭子先生編集による共著書『戦争と文化 第二次世界大戦期のフランスをめぐる芸術の位相』に掲載された。この場を借りて、素晴らしい企画にお誘いくださった大久保先生に、深くお礼を申し上げます。

その研究の過程で明らかとなったのが、ジャック・ヴィヨンは実のところ、キュビスムの画家としては早くからその作品が国家購入の対象になった芸術家の一人だったという点だ。ブラックやグリス、ドローネー夫妻によるキュビスム様式の油彩画が公的コレクションに入り始めるのは1930年代以降である。1920年代以降に就任した文化行政官や美術館学芸員の中には、「独立派」と呼ばれたモダン・アートの騎手たちの作品を積極的にコレクションに入れようと尽力する人物たちがおり、彼らの存在はそうした変化の重要な要因を成している。ヴィヨンに関して言えば、彼の作品が最初に購入されたのは、1905年から1910年までに、主に画家版画家サロンで展示した4枚の版画であるが、いずれも彼がキュビスム様式に移行する前の作品であった。それ以降、公文書館に残されている最初の購入記録は1929年の油彩画《女性肖像》に関するものだ。この年、ヴィヨンは弟デュシャン=ヴィヨンの《ボードレールの頭部》(1911年)と《恋人たち》(1913年)をパリのリュクサンブール美術館に寄贈している。まだキュビスム的な試みが認められない前者の作品については、1912年にも石膏像が匿名の人物によってルーアンのノルマンディー美術館に寄贈されている。かたや後者についてはキュビスムからの明らかな影響を示す幾何学的様式が認められる作品である。1930年には同じくデュシャン=ヴィヨンの石膏像《馬》(のちに《偉大なる馬》として拡大されることとなる原型)が、ヴィヨンとマルセル・デュシャンによってグルノーブル美術館に寄贈されている。このことから、おそらく20年代末には、ヴィヨンはキュビスムに理解のある美術館関係者とのコネクションを築いていたのだろう。ヴィヨン作品の購入記録としては、32年には版画作品が1点、37年には版画が一点と油彩画が2点購入され、リュクサンブール美術館のコレクションとなった。それ以降は1944年まで、毎年新しい版画や油彩画が国家予算で購入されている。

冒頭で紹介した拙論で明らかにしたように、興味深いのは、ヴィシー政権下においてもヴィヨンの作品が購入対象となっていたことだ。親ナチス的な政権下にあってなお、パリの国立近代美術館の立ち上げに取り組んだ学芸員ベルナール・ドリヴァルは、ナチスによって退廃芸術と見なされかねないこの画家の作品を、積極的に購入したのである。1940年に描かれ、1942年に購入された肖像画《アンヌ・ダリエル》はそのうちの一つである。

幾何学的に分析された形状のなかで、目だけが現実の生々しさを感じられる表現となっている。そこを起点に、私たちは鼻や口、額など、人間の顔を判別することになる。薔薇色の頬は、この女性の肉体の温かさを感じさせる。だが女性の肉体を認識しようとする鑑賞者の期待は、額に置かれた緑や黄色の非現実性によって裏切られることになる。ヴィヨンの作品イメージの知覚の過程で経験するそうした期待と裏切りの反復の中で、描かれた女性の目だけは私たちを見返し続けてくる。まるで困惑の最中にある鑑賞者を見据えながら、知覚の変化をじっくりと味わうように私たちを誘っているかのようだ。

ヴィヨンがフランス人であったということは、ナショナリズムが高まるヴィシー政権下において、この画家の作品購入を正当化する一つの大きな理由になっていたと思われる。ドリヴァルは1944年に出版した『現代フランス絵画の諸段階』第2巻において、マリー・ローランサン、アンドレ・ロート、ジャック・ヴィヨン、ロジェ・ド・ラ・フレネーら4人が、キュビスムの流れを汲みながらもピカソやグリス、マルクーシといった「スペイン人とスラヴ人のアナーキーな大胆さ」とは異なる全く独自の路線を築いたのだと述べている(Bernard Dorival, Les etapes de la peintre francaise contemporaine, tome II (1905-1911), Paris, Gallimard, 1944, p. 215)。実際ヴィシー政権下において、ここで言及されている4人の画家全員の作品が、国家による購入対象とされている。また1941年にブロン画廊に「フランス的伝統の青年画家」として展示した画家たちにとって、ヴィヨンが新たな時代の「フランス的伝統」を体現する存在であったことが、これまでしばしば指摘されている。とはいえその作品の散逸を恐れたルイ・カレ画廊は、1942年にはヴィヨンのアトリエの絵画作品を買い占め、1944年には39点の油彩を展示する個展を開催した。

国家購入の資料については、作品同定ができていないものもあり、今後の課題も大きい。手元にある資料をもとに、少しずつ全容を明らかにしていきたいと思っている。そこには研究者としての探究心だけでなく、極めて私的な動機がある。というのも、そうした資料を見るたびに、調査のために過ごした国立公文書館での日々が自然と思い出されるからだ。人々が紙を捲る音が響くほどに静かなあの部屋で過ごした時間の中には、『戦争と文化』の分担執筆者の一人でもある、今は亡き友人と過ごした時も含まれている。この研究を続けることは、その記憶を私のうちに甦らせることなのであり、私なりの彼女への追悼になるだろう。

(まつい ひろみ)

■松井 裕美(まつい ひろみ)

著者紹介:1985年生まれ。パリ西大学ナンテール・ラ・デファンス校(パリ第10大学)博士課程修了。博士(美術史)。現在、東京大学大学院総合文化研究科准教授。専門は近現代美術史。単著に『キュビスム芸術史』(名古屋大学出版会、2019年)、共編著に『古典主義再考』(中央公論美術出版社、2020年)、編著に『Images de guerres au XXe siecle, du cubisme au surrealisme』(Les Editions du Net, 2017)、 翻訳に『現代アート入門』(名古屋大学出版会、2020年)など。

・松井裕美さんの連載エッセイ「線の詩情、色彩の調和――ジャック・ヴィヨンの生涯と芸術」は毎月25日の更新です。

コメント