林芳史について―企画展「イン・ビトウィーン」によせて

鴫原 悠(埼玉県立近代美術館 学芸員)

埼玉県立近代美術館では、1月28日(日)まで、企画展「イン・ビトウィーン」を開催しています。この展覧会は、近年当館が作品を収蔵した林芳史、早瀬龍江、ジョナス・メカスに、ゲスト・アーティストとして潘逸舟を加えた計4名の近現代の作家をとりあげ、オムニバス形式で紹介しています。

本展覧会は第一に、近年まとまった点数の作品が当館に収蔵された3名の作家の活動を、作品資料の調査を踏まえながら明らかにすることを目的にして構想しました。さらに本展では、自己と他者との関係や自身のアイデンティティへの深い洞察が表現への起点となっている3名の作家たちの眼差しや手探りを、現在に生きる鑑賞者と共有することを企図しています。彼らが投げかける視点を接続するために、潘逸舟に展示を依頼し、コロナ禍における中国での隔離生活から題材を得た新作の映像作品を中心とするインスタレーションを出品していただきました(注1)。

本稿では本展覧会「イン・ビトウィーン」の出品作家のひとりである林芳史(1943~2001)について、同時代美術の伴走者として奮闘した側面にも触れながら、その足跡の一端をたどってみたいと思います。

本展覧会で林を取り上げたのはいくつかの理由があります。当館で約80点もの作品を収蔵しながら、これまでまとまったかたちで紹介する機会がほとんどなく、今日では知る人も多くない作家であること。評論家としての側面も含めて70年代から80年代の美術について新たな視座を与えてくれること。そしてなによりも、内省的な中に豊かなニュアンスを湛えた作品群を、多くの方にご覧いただきたいというのが大きな動機でした。

林は1943年、在日韓国人二世として大阪に生まれました。早稲田大学に進学し、哲学や現代思想に傾倒した林は、在日韓国人の学生たちによって組織された文芸グループに参加、同人誌に哲学的な主題を内包したいくつかの小説を発表しています。こうしたネットワークがきっかけとなって生まれた郭仁植や李禹煥らとの交流によって、文学青年だった林は次第に美術への関心を高めていきました。在学中の1965年に初めての個展を開いたほか、在日韓国人の若い作家たちによるグループ展にも参加しています。近所に住んでいた郭や李とは、連日美術について語り合っていたといいます。

なお、林は20代で帰化届を提出し日本国籍を取得しています。林は出自について周囲に多くを語ることはなかったようですが、最晩年に国際交流基金のウェブサイト「日韓交流通信」の記事「現代日本美術日韓交流史「もの派」の人々」(現在は閉鎖)のインタビューに答え、日本語のみを話す環境で生きてきた自身の生い立ちに触れながら、青年期には、祖国との結びつきを重視しルーツに強い思い入れを持つ周囲の在日韓国人の人々との間に距離を感じていたことを漏らしています。

関根伸夫との出会いは、林にとってかけがえのないものとなったでしょう。1968年に関根が制作した《位相―大地》に衝撃を受けた林は、じきに関根と親交を結びました。1960年代末「もの派」の作家たちが新宿の喫茶店に集まり、連日議論を交わしながらその理論を形成していったことはよく知られていますが、林もしばしばその席に加わりました。生前の林を知る人からは、とにかく知識が豊富な理論家だったいう人物像をうかがうことが多いのですが、関根もまた林のことを、哲学書を「週刊誌のように読む」人物だったと回想しています(注2)。

その後、林は関根が設立した環境美術研究所に入所し、書籍の編集や展覧会の開催を手伝いました。書籍に関しては、テキストのみならず、ときにはレイアウトや写真まで手がけており、その仕事の多彩さには驚かされます。1978年に林が環境美術研究所を退所した後も、関根の作品集へのテキストの執筆など多くの仕事に携わり、生涯にわたって親友として深い信頼関係を結びました。

大学中退後、画廊勤務などを経て、林は1970年代半ばより再び本格的な制作活動を始め、哲学的な関心を基軸に、モノの「実体」と自己の「認識」との間にあるずれを可視化するような版画とドローイングの実験的な作品を手がけました。書籍やハサミ、刷毛といった画材や日用品をコンテで写し取るフロッタージュや、原稿用紙をプリントした版画、手形や指紋の跡を残した作品などにみられる、版や線の層を重ねていく手法は、自身の存在と平面の上に立ち現れる対象との関係を、自らの手つきを通して問いかけていく作家自身の思考のプロセスの跡のようにもうつります。ほかにも、同時期の関根の作品との関連も想起させる、鮮やかな色彩で私たちの空間認識のあり方を刺激する風景のシリーズなど、70年代半ばの実験的な試みは同時代の美術との関係を考える上でも興味深く思われます。

また、展覧会に向けた調査では、コラージュをとりいれた1960年代のイラストレーションや、1970年代から80年代にかけての劇画調の漫画の原稿やネーム、書籍や雑誌の挿絵原画など、漫画やイラストに関わる幅広い年代の資料も見出されました。自筆の年譜によれば石子順造の紹介で漫画家としてデビューしかけたというほど漫画に没頭していた林ですが、制作や発表の実態については調査が及ばず、現時点ではわからないことも多くあります。とはいえ、墨で全体を覆った画面に漫画の原稿の断片がコラージュされた作品や、“墨”が共通の画材として用いられていることなどからは、絵画と漫画とが領域を横断するように制作された様子も見受けられます。ちなみに、1960年代の初期のコラージュには、前述した同時期の文芸誌に発表した小説と同一の謎めいたタイトルがつけられているものもあり、そちらも興味を惹かれます。

林は1977年頃より東洋思想や水墨への傾倒を深めていきます。和紙の画面全体を均一に墨で覆った作品から始まり、墨の濃淡の調子が表現されたリトグラフ、そして、筆や刷毛を縦横に走らせた筆触や滲み、筆の擦れを残して豊かな表情を生み出すモノクロームのシリーズなどを展開していきました。

本展覧会では、ストロークや墨色の違いによって様々な表情をみせる作品群を中心に、習作も含めた試行の成果を紹介しています。さらに、ドローイングと並行して、林はシュガー・アクアチントと呼ばれる銅版画の技法を用いて墨の微妙なニュアンスを表現した版画作品や版画集の制作にも取り組んでおり、両者を比較しながら見るのも面白いでしょう。1980年代以降も林は、ギャラリー手やギャラリーQ、親交する作家が多く住んでいた静岡県内の画廊など国内外で発表を重ねた一方、評論家としての活動も続け、同時代の美術の紹介にも尽力しました。

制作と評論という林の両輪の活動を捉える上では、この頃多くの作家が、墨や紙といった東洋的な素材に目を向けることで、絵画そのものの再考に着手していたことは重要でしょう。例えば、繭のような形の墨の斑点を重ねて東洋的な広がりのある空間を作り出す郭仁植、墨やあぶり出しを用いた抽象絵画の「水絵」シリーズを手がけた鈴木慶則など、同時代の作家たちが相互に影響を与え合いながら、それぞれの表現を模索していた様子がうかがえます。

林は評論家という立場から作家たちの制作を理論的に位置づけようと力を尽くしました。1960年代に静岡の美術グループ「幻触」の中心メンバーとして活動した鈴木慶則は、オーラル・ヒストリーでそのことに触れており、1970年代以降に新たな制作の展開を模索し「水絵」シリーズを通して東洋的な自然観照の表現を追究する過程で、林の評価が大きな助けとなったと述懐しています(注3)。

晩年の林は病などのために思うような活動ができなかったようですが、亡くなる前年の2000年には長編小説『雪舟の龍』を刊行、翌年の個展には水墨による連作を発表するなど、生涯にわたり精力的な活動を続けました。

左より、郭仁植《Work 85》1985年、Gallery Q蔵、鈴木慶則《Untitled 水絵ウォーターエッジシリーズ》1988年、個人蔵

最後に、当館のコレクションにおける林の位置づけについても触れておきたいと思います。当館では、平成29年度にときの忘れものから現代版画センターのエディション作品の寄贈を受け、林の銅版画《筆触》を収蔵しました。その後令和3年度に、ご遺族より林のアトリエに残されていた1970年代から80年代の版画やドローイングを中心とする約80点の作品をご寄贈いただき、あわせてお預かりした作家資料とともに継続的に調査を進めているところです。これらの作品と資料の一部を公開する本展覧会は、美術館において初めてまとまったかたちで林の業績を紹介する機会でもあり、戦後美術に関心のある方にもぜひご覧いただきたいと思っています。

当館は1970年代に制作活動を始めた作家の作品をコレクションの大きな柱のひとつとして捉え、調査研究や作品資料の収集、展覧会を継続的に行ってきました。林の作品は、厚みのあるコレクションが形成されてきた、関根伸夫をはじめとする同時代の作家の動向の中に位置づけることができるでしょう。さらに、1970年代から80年代にかけて作風の転換を経ながらも一貫して絵画のあり様に目を向け、制作と文筆の両側面から思索を続けた林の仕事は、この時代の美術を新たな側面から照射してくれるものであると考えています。

本展覧会では林の活動の一端を、作品や資料、交流のあった作家の作品などを通して紹介しているものの、まだ不明瞭なことや興味深い切り口は多くあります。林が残した作品やテキストの継続的な調査を通して、彼が身を置いた美術のネットワークを紐解き、同時代作家との交流や1970年代以降の絵画について新たな光を照らすことが、引き続き当館に与えられている課題であるといえるでしょう。

---

注1

企画の経緯や意図について、詳しくは、本展図録に所収した拙稿をお読みいただければ幸いです。

注2

関根伸夫オーラル・ヒストリー、梅津元・加治屋健司・鏑木あづさによるインタヴュー、2014年5月3日、日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイヴ

https://oralarthistory.org/archives/interviews/sekine_nobuo_02/

注3

鈴木慶則オーラル・ヒストリー、本阿弥清・加治屋健司によるインタヴュー、2010年9月19日、日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイヴ

https://oralarthistory.org/archives/interviews/suzuki_yoshinori_01/

*文中の写真はすべて本展覧会の会場風景(筆者撮影)

◆埼玉県立近代美術館「イン・ビトウィーン」展

会期:2023 年 10 月 14 日(土)~2024 年 1 月 28 日(日)

会場:埼玉県立近代美術館

休館日:月曜日(ただし、1月8日は開館)、12月25日(月)~1月3日(水)

開館時間:10:00 ~ 17:30(展示室への入場は17:00まで)

観覧料:一般1000円、大高生800円

参加作家:ジョナス・メカス、早瀬龍江、林芳史、潘逸舟ほか

https://pref.spec.ed.jp/momas/2023in-between

●本日のお勧め作品は林芳史です。

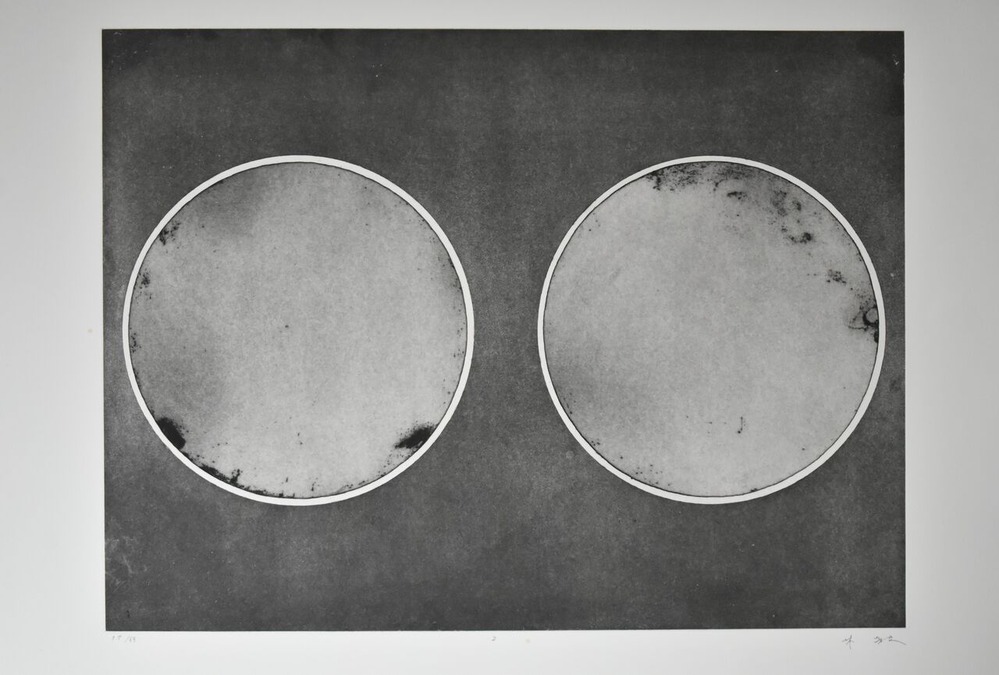

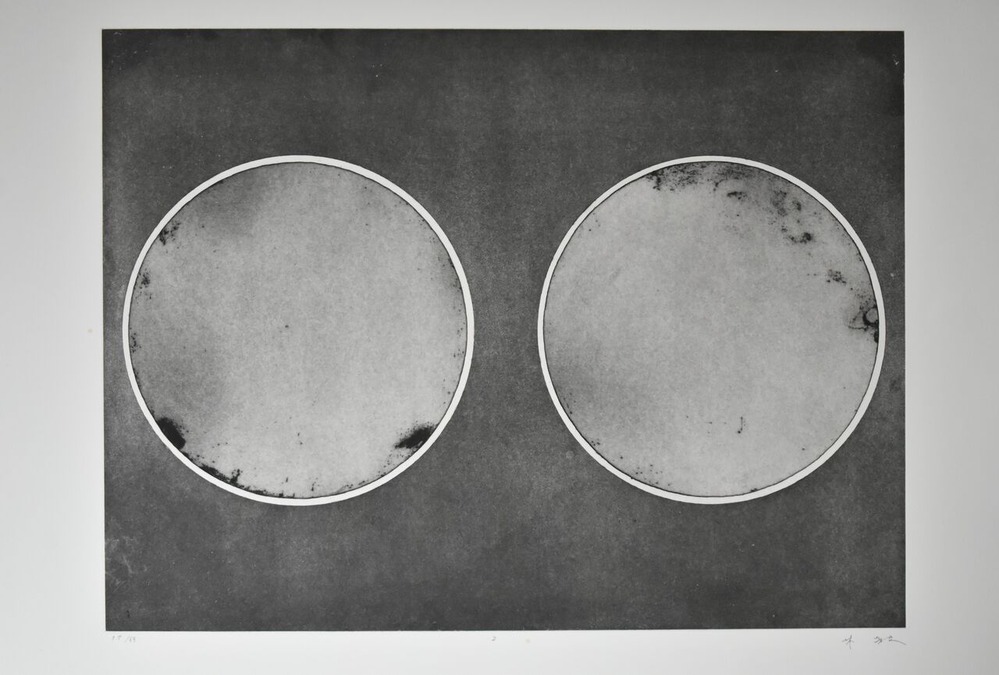

≪DISSIPATION 2≫

≪DISSIPATION 2≫

1982年頃

銅版、紙

イメージサイズ:44.7cm×59.8cm

シートサイズ:57.0cm×76.5cm

サインあり

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

※お問合せには、必ず「件名」「お名前」「連絡先(住所)」を明記してください。

*画廊亭主敬白

林芳史さんが亡くなってもう23年が経つ。亭主より二つ上で、最初に会ったのは関根伸夫先生の環境美術研究所時代だった。事務所のスタッフだが理論派で、関根先生の良き参謀だった。私たちが関根先生を含めた9人の作家による「'77 現代と声」という企画に取り組んだ折には委員の一人として参加してもらい、1981年には現代版画センターエディションとして「筆触」という銅版画を制作していただいた。

いずれときの忘れものでも遺作展を開きたいのだが・・・・

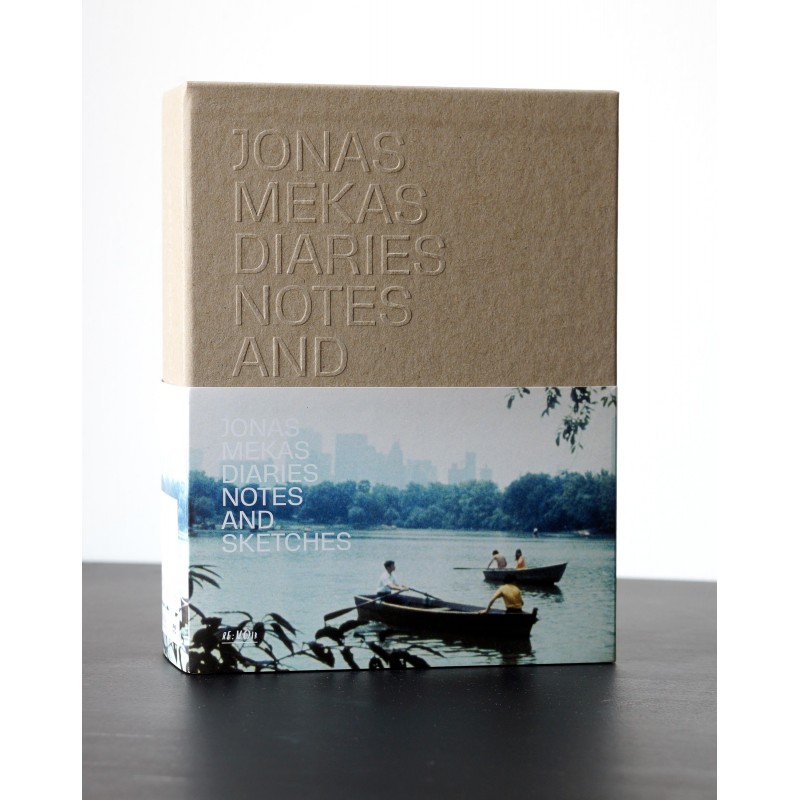

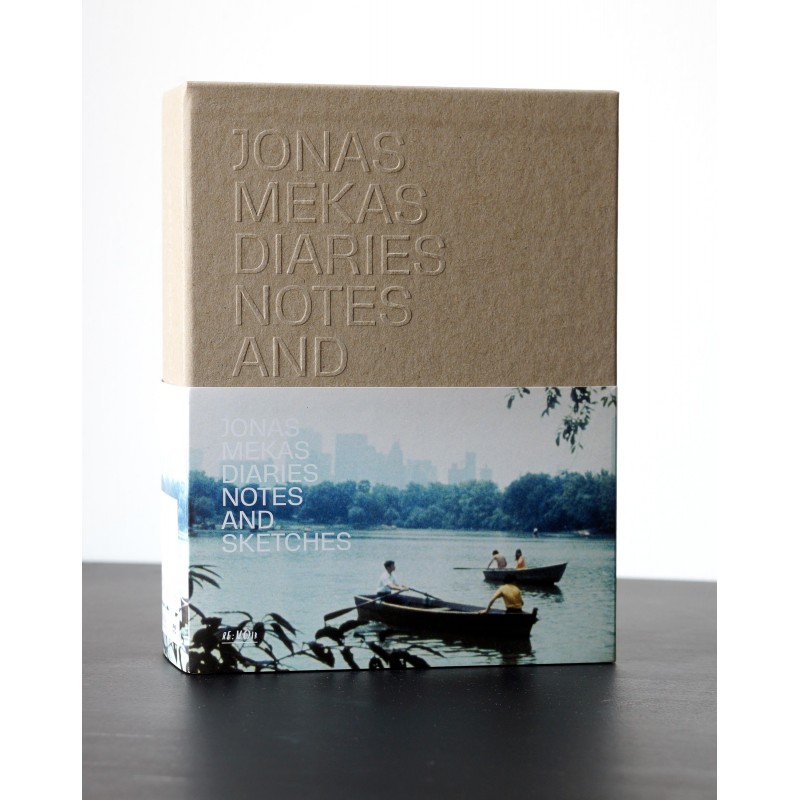

●ときの忘れものはジョナス・メカスの映像作品27点を収録した8枚組のボックスセット「JONAS MEKAS : DIARIES, NOTES & SKETCHES VOL. 1-8 (Blu-Ray版/DVD版)」を販売しています。

同ボックスは2023年の『ボローニャ復元映画祭(Il Cinema Ritrovato)』で「ベストボックスセット賞」を受賞しました。

映像フォーマット:Blu-Ray、リージョンフリー/DVD PAL、リージョンフリー

映像フォーマット:Blu-Ray、リージョンフリー/DVD PAL、リージョンフリー

各作品の撮影形式:16mmフィルム、ビデオ

制作年:1963~2014年

合計再生時間:1,262分

価格:

Blu-Ray版:18,000円(税込)

DVD版:15,000円(税込)

商品の詳細は2023年3月4日ブログをご参照ください。

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

●ときの忘れものの建築は阿部勤先生の設計です。

建築空間についてはWEBマガジン<コラージ2017年12月号18~24頁>に特集されています。

〒113-0021 東京都文京区本駒込5丁目4の1 LAS CASAS

TEL: 03-6902-9530、FAX: 03-6902-9531 E-mail:info@tokinowasuremono.com

http://www.tokinowasuremono.com/

営業時間=火曜~土曜の平日11時~19時。日・月・祝日は休廊。

JR及び南北線の駒込駅南口から約8分です。

鴫原 悠(埼玉県立近代美術館 学芸員)

埼玉県立近代美術館では、1月28日(日)まで、企画展「イン・ビトウィーン」を開催しています。この展覧会は、近年当館が作品を収蔵した林芳史、早瀬龍江、ジョナス・メカスに、ゲスト・アーティストとして潘逸舟を加えた計4名の近現代の作家をとりあげ、オムニバス形式で紹介しています。

本展覧会は第一に、近年まとまった点数の作品が当館に収蔵された3名の作家の活動を、作品資料の調査を踏まえながら明らかにすることを目的にして構想しました。さらに本展では、自己と他者との関係や自身のアイデンティティへの深い洞察が表現への起点となっている3名の作家たちの眼差しや手探りを、現在に生きる鑑賞者と共有することを企図しています。彼らが投げかける視点を接続するために、潘逸舟に展示を依頼し、コロナ禍における中国での隔離生活から題材を得た新作の映像作品を中心とするインスタレーションを出品していただきました(注1)。

本稿では本展覧会「イン・ビトウィーン」の出品作家のひとりである林芳史(1943~2001)について、同時代美術の伴走者として奮闘した側面にも触れながら、その足跡の一端をたどってみたいと思います。

本展覧会で林を取り上げたのはいくつかの理由があります。当館で約80点もの作品を収蔵しながら、これまでまとまったかたちで紹介する機会がほとんどなく、今日では知る人も多くない作家であること。評論家としての側面も含めて70年代から80年代の美術について新たな視座を与えてくれること。そしてなによりも、内省的な中に豊かなニュアンスを湛えた作品群を、多くの方にご覧いただきたいというのが大きな動機でした。

林は1943年、在日韓国人二世として大阪に生まれました。早稲田大学に進学し、哲学や現代思想に傾倒した林は、在日韓国人の学生たちによって組織された文芸グループに参加、同人誌に哲学的な主題を内包したいくつかの小説を発表しています。こうしたネットワークがきっかけとなって生まれた郭仁植や李禹煥らとの交流によって、文学青年だった林は次第に美術への関心を高めていきました。在学中の1965年に初めての個展を開いたほか、在日韓国人の若い作家たちによるグループ展にも参加しています。近所に住んでいた郭や李とは、連日美術について語り合っていたといいます。

なお、林は20代で帰化届を提出し日本国籍を取得しています。林は出自について周囲に多くを語ることはなかったようですが、最晩年に国際交流基金のウェブサイト「日韓交流通信」の記事「現代日本美術日韓交流史「もの派」の人々」(現在は閉鎖)のインタビューに答え、日本語のみを話す環境で生きてきた自身の生い立ちに触れながら、青年期には、祖国との結びつきを重視しルーツに強い思い入れを持つ周囲の在日韓国人の人々との間に距離を感じていたことを漏らしています。

関根伸夫との出会いは、林にとってかけがえのないものとなったでしょう。1968年に関根が制作した《位相―大地》に衝撃を受けた林は、じきに関根と親交を結びました。1960年代末「もの派」の作家たちが新宿の喫茶店に集まり、連日議論を交わしながらその理論を形成していったことはよく知られていますが、林もしばしばその席に加わりました。生前の林を知る人からは、とにかく知識が豊富な理論家だったいう人物像をうかがうことが多いのですが、関根もまた林のことを、哲学書を「週刊誌のように読む」人物だったと回想しています(注2)。

その後、林は関根が設立した環境美術研究所に入所し、書籍の編集や展覧会の開催を手伝いました。書籍に関しては、テキストのみならず、ときにはレイアウトや写真まで手がけており、その仕事の多彩さには驚かされます。1978年に林が環境美術研究所を退所した後も、関根の作品集へのテキストの執筆など多くの仕事に携わり、生涯にわたって親友として深い信頼関係を結びました。

大学中退後、画廊勤務などを経て、林は1970年代半ばより再び本格的な制作活動を始め、哲学的な関心を基軸に、モノの「実体」と自己の「認識」との間にあるずれを可視化するような版画とドローイングの実験的な作品を手がけました。書籍やハサミ、刷毛といった画材や日用品をコンテで写し取るフロッタージュや、原稿用紙をプリントした版画、手形や指紋の跡を残した作品などにみられる、版や線の層を重ねていく手法は、自身の存在と平面の上に立ち現れる対象との関係を、自らの手つきを通して問いかけていく作家自身の思考のプロセスの跡のようにもうつります。ほかにも、同時期の関根の作品との関連も想起させる、鮮やかな色彩で私たちの空間認識のあり方を刺激する風景のシリーズなど、70年代半ばの実験的な試みは同時代の美術との関係を考える上でも興味深く思われます。

また、展覧会に向けた調査では、コラージュをとりいれた1960年代のイラストレーションや、1970年代から80年代にかけての劇画調の漫画の原稿やネーム、書籍や雑誌の挿絵原画など、漫画やイラストに関わる幅広い年代の資料も見出されました。自筆の年譜によれば石子順造の紹介で漫画家としてデビューしかけたというほど漫画に没頭していた林ですが、制作や発表の実態については調査が及ばず、現時点ではわからないことも多くあります。とはいえ、墨で全体を覆った画面に漫画の原稿の断片がコラージュされた作品や、“墨”が共通の画材として用いられていることなどからは、絵画と漫画とが領域を横断するように制作された様子も見受けられます。ちなみに、1960年代の初期のコラージュには、前述した同時期の文芸誌に発表した小説と同一の謎めいたタイトルがつけられているものもあり、そちらも興味を惹かれます。

林は1977年頃より東洋思想や水墨への傾倒を深めていきます。和紙の画面全体を均一に墨で覆った作品から始まり、墨の濃淡の調子が表現されたリトグラフ、そして、筆や刷毛を縦横に走らせた筆触や滲み、筆の擦れを残して豊かな表情を生み出すモノクロームのシリーズなどを展開していきました。

本展覧会では、ストロークや墨色の違いによって様々な表情をみせる作品群を中心に、習作も含めた試行の成果を紹介しています。さらに、ドローイングと並行して、林はシュガー・アクアチントと呼ばれる銅版画の技法を用いて墨の微妙なニュアンスを表現した版画作品や版画集の制作にも取り組んでおり、両者を比較しながら見るのも面白いでしょう。1980年代以降も林は、ギャラリー手やギャラリーQ、親交する作家が多く住んでいた静岡県内の画廊など国内外で発表を重ねた一方、評論家としての活動も続け、同時代の美術の紹介にも尽力しました。

制作と評論という林の両輪の活動を捉える上では、この頃多くの作家が、墨や紙といった東洋的な素材に目を向けることで、絵画そのものの再考に着手していたことは重要でしょう。例えば、繭のような形の墨の斑点を重ねて東洋的な広がりのある空間を作り出す郭仁植、墨やあぶり出しを用いた抽象絵画の「水絵」シリーズを手がけた鈴木慶則など、同時代の作家たちが相互に影響を与え合いながら、それぞれの表現を模索していた様子がうかがえます。

林は評論家という立場から作家たちの制作を理論的に位置づけようと力を尽くしました。1960年代に静岡の美術グループ「幻触」の中心メンバーとして活動した鈴木慶則は、オーラル・ヒストリーでそのことに触れており、1970年代以降に新たな制作の展開を模索し「水絵」シリーズを通して東洋的な自然観照の表現を追究する過程で、林の評価が大きな助けとなったと述懐しています(注3)。

晩年の林は病などのために思うような活動ができなかったようですが、亡くなる前年の2000年には長編小説『雪舟の龍』を刊行、翌年の個展には水墨による連作を発表するなど、生涯にわたり精力的な活動を続けました。

左より、郭仁植《Work 85》1985年、Gallery Q蔵、鈴木慶則《Untitled 水絵ウォーターエッジシリーズ》1988年、個人蔵

最後に、当館のコレクションにおける林の位置づけについても触れておきたいと思います。当館では、平成29年度にときの忘れものから現代版画センターのエディション作品の寄贈を受け、林の銅版画《筆触》を収蔵しました。その後令和3年度に、ご遺族より林のアトリエに残されていた1970年代から80年代の版画やドローイングを中心とする約80点の作品をご寄贈いただき、あわせてお預かりした作家資料とともに継続的に調査を進めているところです。これらの作品と資料の一部を公開する本展覧会は、美術館において初めてまとまったかたちで林の業績を紹介する機会でもあり、戦後美術に関心のある方にもぜひご覧いただきたいと思っています。

当館は1970年代に制作活動を始めた作家の作品をコレクションの大きな柱のひとつとして捉え、調査研究や作品資料の収集、展覧会を継続的に行ってきました。林の作品は、厚みのあるコレクションが形成されてきた、関根伸夫をはじめとする同時代の作家の動向の中に位置づけることができるでしょう。さらに、1970年代から80年代にかけて作風の転換を経ながらも一貫して絵画のあり様に目を向け、制作と文筆の両側面から思索を続けた林の仕事は、この時代の美術を新たな側面から照射してくれるものであると考えています。

本展覧会では林の活動の一端を、作品や資料、交流のあった作家の作品などを通して紹介しているものの、まだ不明瞭なことや興味深い切り口は多くあります。林が残した作品やテキストの継続的な調査を通して、彼が身を置いた美術のネットワークを紐解き、同時代作家との交流や1970年代以降の絵画について新たな光を照らすことが、引き続き当館に与えられている課題であるといえるでしょう。

---

注1

企画の経緯や意図について、詳しくは、本展図録に所収した拙稿をお読みいただければ幸いです。

注2

関根伸夫オーラル・ヒストリー、梅津元・加治屋健司・鏑木あづさによるインタヴュー、2014年5月3日、日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイヴ

https://oralarthistory.org/archives/interviews/sekine_nobuo_02/

注3

鈴木慶則オーラル・ヒストリー、本阿弥清・加治屋健司によるインタヴュー、2010年9月19日、日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイヴ

https://oralarthistory.org/archives/interviews/suzuki_yoshinori_01/

*文中の写真はすべて本展覧会の会場風景(筆者撮影)

◆埼玉県立近代美術館「イン・ビトウィーン」展

会期:2023 年 10 月 14 日(土)~2024 年 1 月 28 日(日)

会場:埼玉県立近代美術館

休館日:月曜日(ただし、1月8日は開館)、12月25日(月)~1月3日(水)

開館時間:10:00 ~ 17:30(展示室への入場は17:00まで)

観覧料:一般1000円、大高生800円

参加作家:ジョナス・メカス、早瀬龍江、林芳史、潘逸舟ほか

https://pref.spec.ed.jp/momas/2023in-between

●本日のお勧め作品は林芳史です。

≪DISSIPATION 2≫

≪DISSIPATION 2≫1982年頃

銅版、紙

イメージサイズ:44.7cm×59.8cm

シートサイズ:57.0cm×76.5cm

サインあり

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

※お問合せには、必ず「件名」「お名前」「連絡先(住所)」を明記してください。

*画廊亭主敬白

林芳史さんが亡くなってもう23年が経つ。亭主より二つ上で、最初に会ったのは関根伸夫先生の環境美術研究所時代だった。事務所のスタッフだが理論派で、関根先生の良き参謀だった。私たちが関根先生を含めた9人の作家による「'77 現代と声」という企画に取り組んだ折には委員の一人として参加してもらい、1981年には現代版画センターエディションとして「筆触」という銅版画を制作していただいた。

いずれときの忘れものでも遺作展を開きたいのだが・・・・

●ときの忘れものはジョナス・メカスの映像作品27点を収録した8枚組のボックスセット「JONAS MEKAS : DIARIES, NOTES & SKETCHES VOL. 1-8 (Blu-Ray版/DVD版)」を販売しています。

同ボックスは2023年の『ボローニャ復元映画祭(Il Cinema Ritrovato)』で「ベストボックスセット賞」を受賞しました。

映像フォーマット:Blu-Ray、リージョンフリー/DVD PAL、リージョンフリー

映像フォーマット:Blu-Ray、リージョンフリー/DVD PAL、リージョンフリー各作品の撮影形式:16mmフィルム、ビデオ

制作年:1963~2014年

合計再生時間:1,262分

価格:

Blu-Ray版:18,000円(税込)

DVD版:15,000円(税込)

商品の詳細は2023年3月4日ブログをご参照ください。

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

●ときの忘れものの建築は阿部勤先生の設計です。

建築空間についてはWEBマガジン<コラージ2017年12月号18~24頁>に特集されています。

〒113-0021 東京都文京区本駒込5丁目4の1 LAS CASAS

TEL: 03-6902-9530、FAX: 03-6902-9531 E-mail:info@tokinowasuremono.com

http://www.tokinowasuremono.com/

営業時間=火曜~土曜の平日11時~19時。日・月・祝日は休廊。

JR及び南北線の駒込駅南口から約8分です。

コメント一覧