梅津元「瑛九-フォト・デッサンの射程」

第9回「Sunrise-第33回瑛九展・湯浅コレクション(その5)」

Sunrise、ニュー・オーダーの3枚目のアルバム『Low-Life』のA面最後の曲。入学した美術大学の授業が本格的に始まる頃(1985年5月)にリリースされたこのアルバムを、通学の途上、いったいどれほど聴いたことか。Sunriseというタイトルではあるが、リズムはタイトな疾走系で、サウンドは割と重め、ファンの間ではジョイ・ディヴィジョンを彷彿とさせる曲として人気がある。マンチェスターのクラブ、ハシエンダでのライブ映像が公開されており、ステージに押し寄せる熱狂的なファンの姿を見ることができる。

この曲がやってきたのは、前回取り上げた作品のタイトルが、《Morning(朝の想い)》だったからに違いない。ならば、今回取り上げるべき作品は、《朝|Table》に違いない。私の知らないところで、瑛九の《Morning(朝の想い)》が、ニュー・オーダーの「Sunrise」に、「埋め込み」されている。そして、その「Sunrise」から「掘り起こし」されるのは、きっと、瑛九の《朝|Table》。

新しい順番

拭いきれない深く強い後悔の念、regret から始まったこの連載は、まるで、ジョイ・ディヴィジョンの幻影との深い葛藤から始まるニュー・オーダーの軌跡のようであり、毎回、迷走につぐ迷走、いったいこの文章はどこに向かっているのか、読者にそのような思いを抱かせるものであったに違いない。

だが、連載の開始から半年が経過した現在、確かにわかることは、そのようにしか書くことができなかったし、そのように書くべきであったはずだ、ということである。それが、今回、最初から作品を取り上げる直球勝負になったのは、きっと、前回、第8回において、ニュー・オーダーのデビュー曲である「Ceremony」がやってきたからに違いない。そして、前回告白したように、この連載の最初で展開された、2013年の「第23回・瑛九展」におけるギャラリー・トークの前にも、「Ceremony」を聴いていたのである。

つまり、前回、「Ceremony」がやってきたことは、この連載の流れを俯瞰した時に、ひとつの重要な区切りとなるべき「儀式」としての意味を持つ出来事であったに違いないのである。そうして、そのような意義深い「儀式」を経た後の最初の回となる第9回は、これまでにない、新しい局面を見せることになることが、宿命づけられているのだろう。

その新しい局面とは、最初から、本題となる作品に切り込むことである。そして、その、本題となる作品についての記述から派生する思考に従って論述を展開する、という書き方である。いま、ここで、「新しい順番=ニュー・オーダー」による論述が開始される。

朝|Table

今回取り上げる、「第33回瑛九展・湯浅コレクション」に出品されたフォト・デッサンは、《朝|Table》と題された作品である。

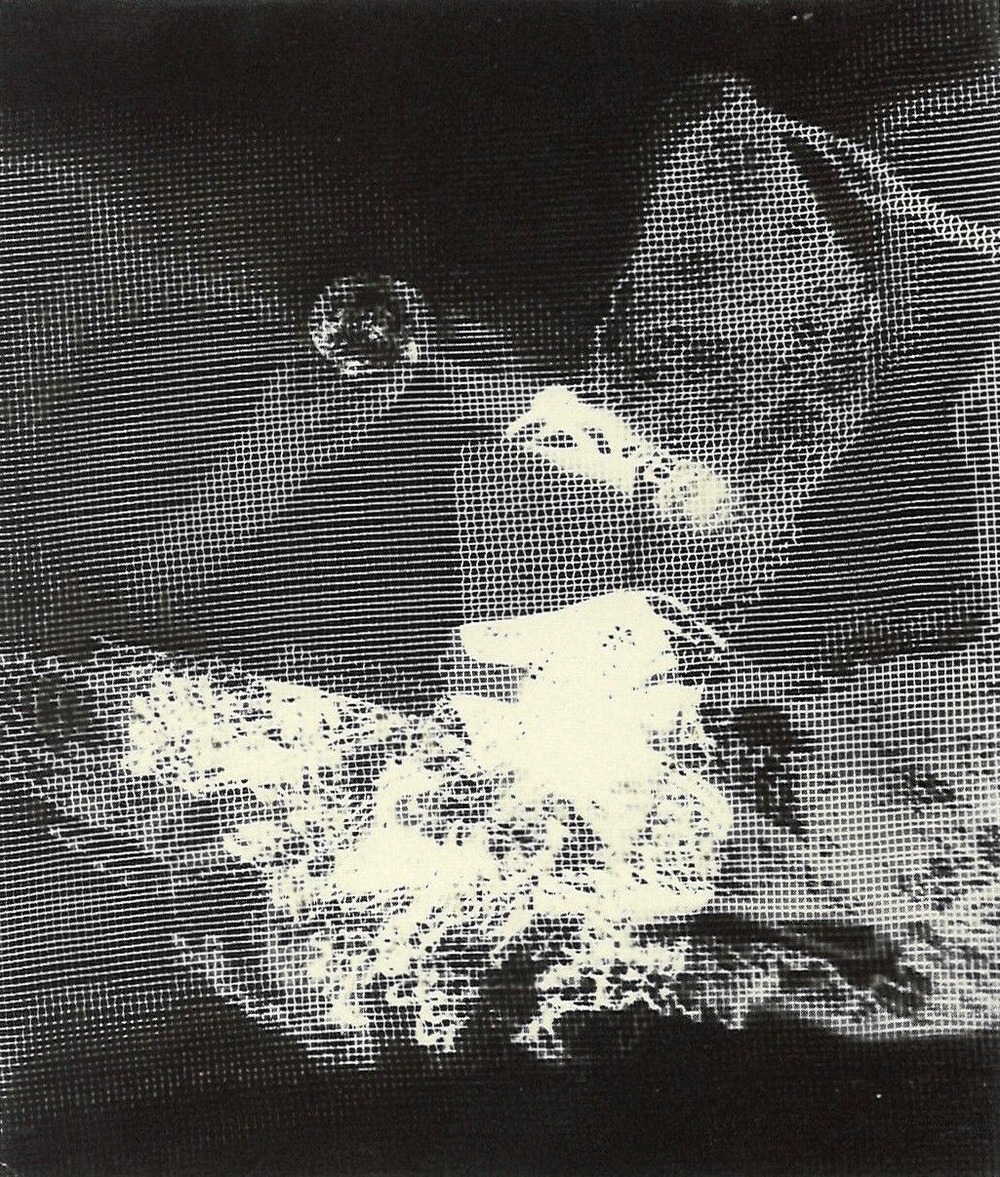

fig.1:《朝|Table》 1951年

画面を構成する主な要素は、以下の3種類である。

1 型紙に由来する形

2 黒く太い線

3 白い網目状の線

1 型紙に由来する形

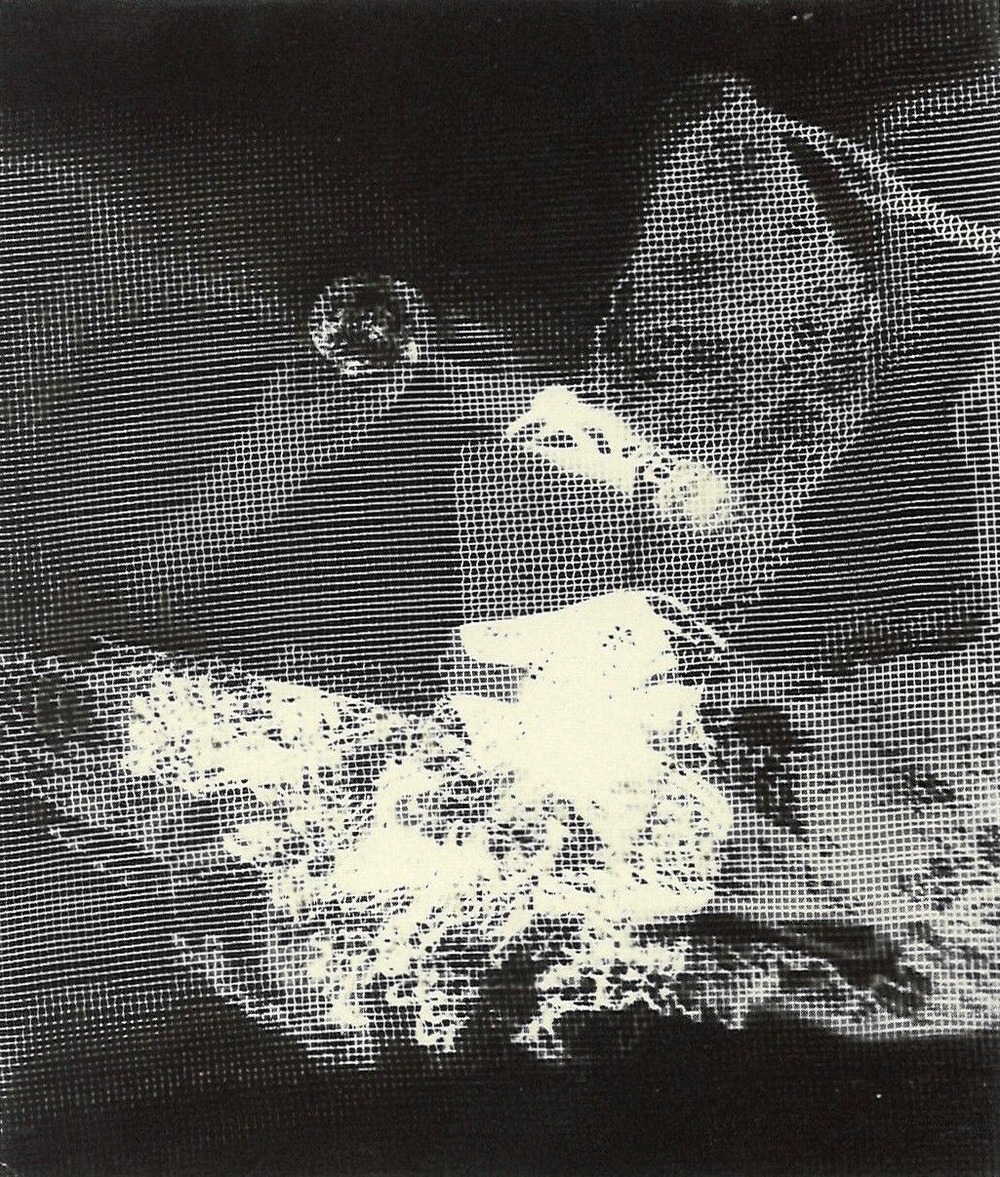

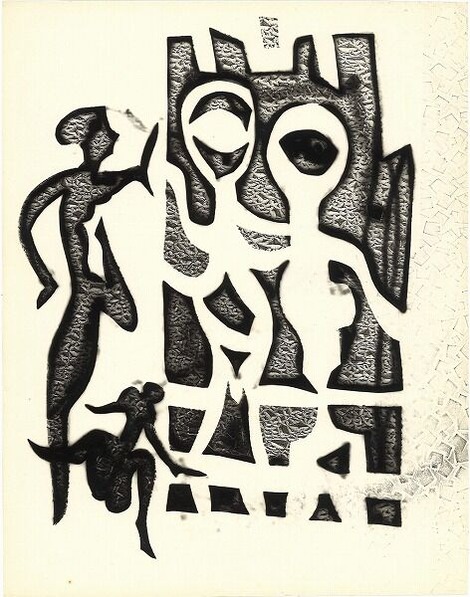

順番に見ていこう。まず、「1 型紙に由来する形」であるが、画面の上の方では、左側に人のイメージ、右側に花と花瓶のイメージが確認できる。印画紙の上に型紙を置き、全面に届くように強い光を当てた場合は、型紙の部分が白く残り、型紙のない領域が露光して黒くなり、切り絵のようなイメージとして、型紙が印画紙に定着されるはずである。例をあげれば、《ダンス》(fig.2)などが、そうした典型的な作例といえる。

fig.2:《ダンス》 1953年 宮崎県立美術館蔵

だが、この《朝|Table》においては、型紙は、そのようなイメージとしては、定着されていない。画面を見ればわかるように、型紙の輪郭をなぞるように、黒く太い線がめぐらされており、その黒によって、型紙のイメージが浮き上がっているのである。いま、「浮き上がっている」と書いてみたが、これは、「型紙のイメージを確認することができるように見えてくる」ことを比喩的に示すレトリックであると同時に、文字通り「型紙が浮き上がっているように見えてくる」ことも、意図した上での記述である。

なぜ、そのような記述を試みたかといえば、画面を丁寧に見ていると、型紙の輪郭が、ほんのわずかだけ、黒の上にのっているように見えるからである。もしかすると、銀化が進んでおり、斜めから見ると、黒に銀が浮いているように見えるため、その照り返すような黒と銀が、型紙の輪郭の下に、ほんのわずかだけ沈み込み、型紙のエッジを、下から潜り込んで照射しているように見えるからもしれない。

以上の記述は、画面を見る時に得られる感覚にできるだけ忠実に書いてみようという動機から導かれたものであるが、技法の原理からすれば、そのように見える理由を明らかにすることは可能である。その局面は、上記で挙げた2番目の特徴、すなわち、「2 黒く太い線」と関連している。

2 黒く太い線

レトリックであると同時に、文字通りの意味でもある、「浮き上がっている」ように見える型紙。特に、中央の上部、やや左、人の形を想起させる型紙の頭部において、その感覚が最も強く感じられる。それは、概ね円形をベースとする頭部の周囲を、黒く太い線が囲んでいることに由来していると思われる。では、そもそも、この作品の印象的な特徴のひとつである、黒く太い線は、どのようにして生まれているのだろうか。

それは、瑛九のフォト・デッサンに興味を寄せる人ならば想像がつくと思われるが、懐中電灯などの光源を用いて露光する方法によってであると、推測することができる。この方法の場合、作者である瑛九が光源を手に持ち、その移動をコントローすることで、露光を制御することができる。さらに、瑛九は、露光の制御を意図したように行うため、懐中電灯やペンライトなどの光源の先端に、光を絞る加工を施している。

ここで、この作品に見られる、黒く太い線に囲まれた型紙について考えるために、同様の特徴が見られる作品を見てみよう。

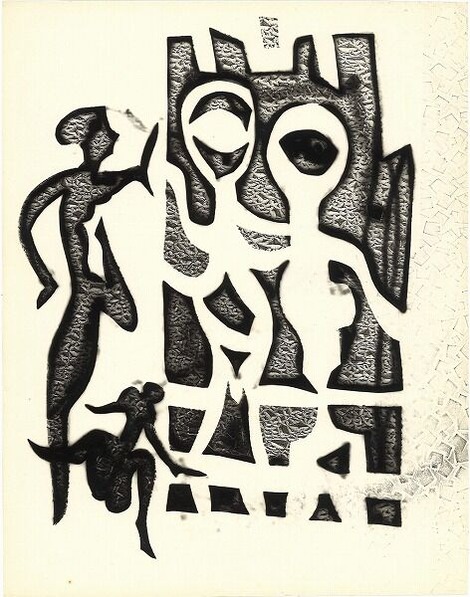

fig.3:《踊り子》 1952年 埼玉県立近代美術館蔵

fig.4:《乱舞》 1950年 宮崎県立美術館蔵

図版を見ておわかりいただけると思うのだが、この2点の制作には、同じ型紙が用いられている。表裏が逆になっているため、ご覧のとおり、鏡像の関係になっている。しかし、丁寧に見れば、どちらも、同じ型紙をずらして用いていると推測されるため、厳密な鏡像関係ではなく、全体的な印象としての鏡像関係というべきだろう。それはともかく、どちらの作品においても、型紙以外の領域が全面的に露光されて黒くなることはなく、型紙の周囲が黒く縁取られるような露光となっている。

特に、《踊り子》(fig.3)の方は、全体的に黒の面積は少なく、印画紙の白が多く残されている。そのため、《朝|Table》において指摘した、型紙が「浮き上がっている」ように見える効果がより明確に感じられる。感覚的な記述になるが、一枚の紙に、この型紙の形の切り込みを入れ、その輪郭のエッジを少しだけ持ち上げているような見え方といえるだろうか。このような見え方こそ、瑛九が光源を制御することによって出現する特徴であり、その局面は、今回取り上げている《朝|Table》と共通している。

3 白い網目状の線

黒く太い線によって浮き上がる型紙、そして、そこに重なるような、中央に見える、細い網目状の線。規則的なパターンと線の細さから、メッシュ状の素材が用いられていると推測される。右側では、網目が重なっているように見えるため、そのメッシュ状の素材が重なるような状態で露光されたと思われる。また、下の方では、網目の輪郭がおぼろげになっているため、印画紙から少し浮いている状態で露光されたと思われる。

型紙の輪郭と黒く太い線による構成の場合、作品としての印象は、やや平板になる可能性があるのだが、この網目状のモチーフが、画面に深みと繊細さをもたらしている。溶けあい、重なり、もつれるような混沌としたイメージは、このモチーフが果たしている役割に、多くを負っている。この特徴は、「2 黒く太い線」において紹介した《乱舞》(fig.4)における、明暗の反転を感じさせながら画面の奥に溶け込んでゆくような網目ないし斑点がもたらす効果とも、深いところで共鳴しているように感じられる。

ここで、この作品に見られる、白い網目状の線について考えるために、同様の特徴が見られる作品を見てみよう。

fig.5:《作品(44)》 制作年不詳 埼玉県立近代美術館蔵

fig.6:《子供》 1953年 宮崎県立美術館蔵

《作品(44)》(fig.5)は、《朝|Table》の中央に見られる白い網目状の線を画面の主たる構成要素とする作品である。この連載で度々述べているように、瑛九のフォト・デッサンは、引き算をするように見ていくと、その制作の原理が見えやすくなるのであるが、《作品(44)》は、まさに、そのことを示している。《朝|Table》から、型紙とその型紙の輪郭を際立たせる懐中電灯による効果を外してみると、つまり、ここで指摘した3つの特徴のうちの「1 型紙に由来する形」と「2 黒く太い線」を外してみると、「3 白い網目状の線」を主たる構成要素とする《作品(44)》が出現するのである。

一方、《子供》(fig.6)は、全面を覆うメッシュ状の素材が、空間全体に波打つような幻惑的な光景を出現させている。型紙については、黒い形の部分がくり抜かれたものが用いられていると推測され、その点においては、《朝|Table》とは異なるタイプの作品となっている。型紙の部分が黒く露光されており、中央に見える黒い形は、ぽっかりと口をあけた空洞のような感覚を湛えている。また、《朝|Table》においては部分的な効果として組み込まれている白い網目状の線が、《子供》においては画面全体の基調をなすように展開されている。

「埋め込み」と「掘り起こし」

《朝|Table》というフォト・デッサンを構成する3つの主な要素について記述してみたが、ここで、前回指摘した「埋め込み」と「掘り起こし」という観点から、油彩画とフォト・デッサンの関係について考えてみたい。そのために、まずは、《朝|Table》と近いモチーフの油彩画をみてみよう。

fig.7:《コップを持つ男》 1943年 板橋区立美術館蔵

左側に人物、右側に花瓶と花、という基本的な構図において、フォト・デッサンである《朝|Table》は、油彩画である《コップを持つ男》(fig.7)と近い関係にある。制作年は、《コップを持つ男》が1943年、《朝|Table》が1951年と、少し離れているようにも感じられるが、この間には第二次大戦があり、制作に向き合うことが困難な状況が続いたことを考慮すれば、8年の隔たりは決して離れているとはいえないだろう。つまり、《朝|Table》には《コップを持つ男》が「埋め込み」されており、《朝|Table》から《コップを持つ男》の「掘り起こし」が可能なのである。

このような、フォト・デッサンである《朝|Table》と、油彩画である《コップを持つ男》の関係は、画面の基本的な構図に着目した指摘である。続いて、画面を構成する要素である網目状の構造に注目して、「埋め込み」と「掘り起こし」という局面を検討してみよう。そのために、《朝|Table》に見られる網目状のモチーフが全面的に展開された油彩画をみてみよう。

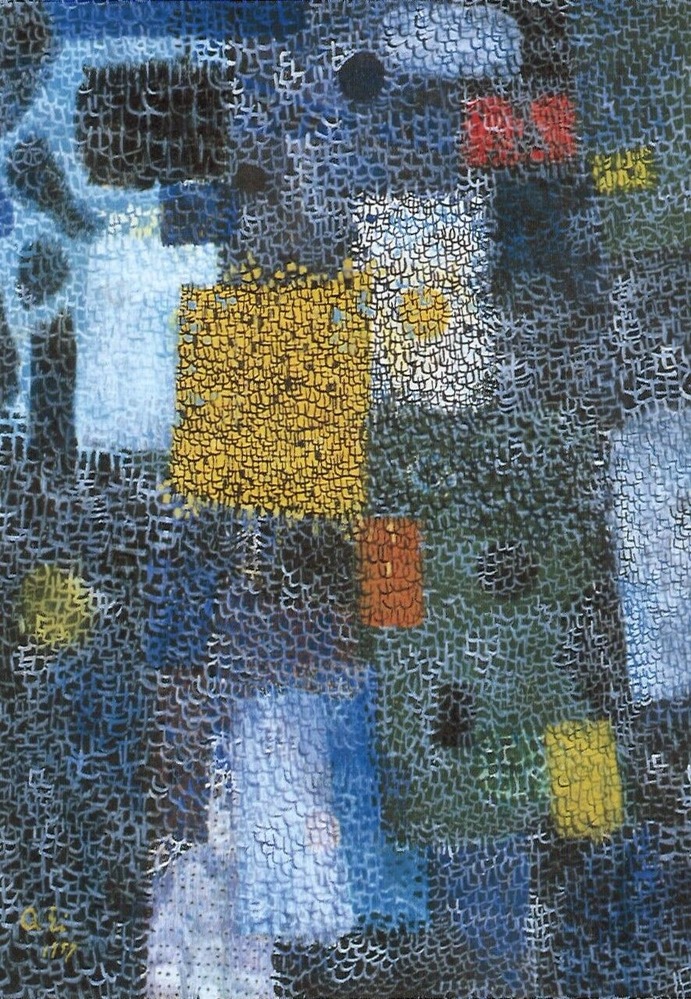

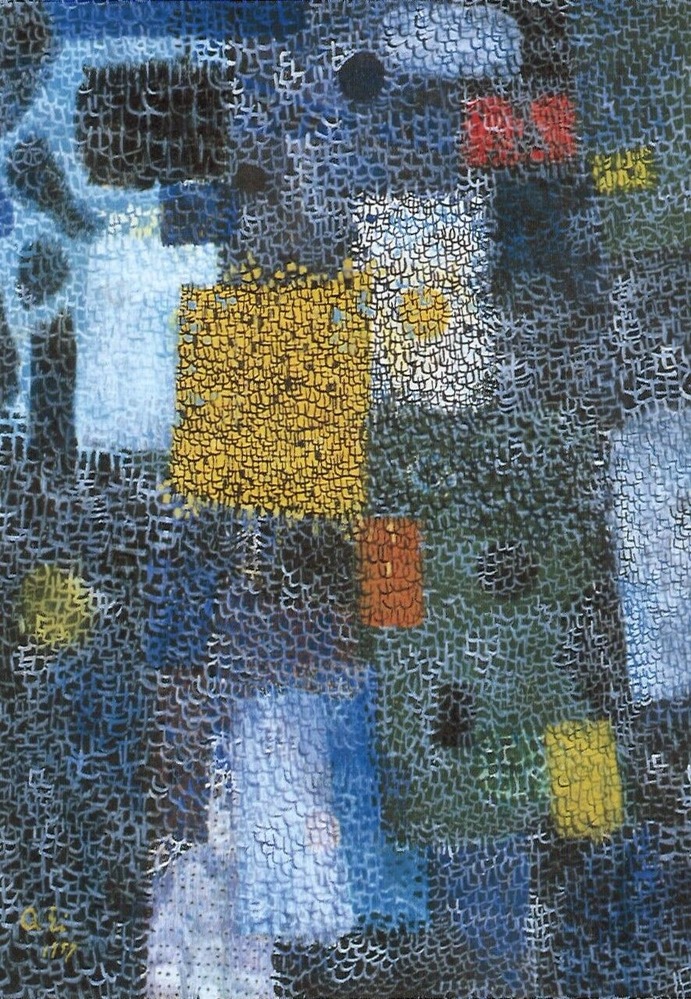

fig.8:《夜の夢》 1957年 下関市立美術館蔵

フォト・デッサンと油彩画では、色彩の有無という大きな相違点があるが、画面を構成する形式的な構造に注目するならば、《夜の夢》(fig.8)の網目状の描画は、極めて特徴的である。網目状の構造を描くならば、垂直方向の線と水平方向の線の交差を反復することで、格子状の構造を出現させる方法が一般的である。ところが、《夜の夢》においては、このような描画のスタイルは採用されておらず、「L字」や「コの字」のような短い線描を重ねることによって、鱗のような構造を描きだすことが目論まれている。

ここで注目すべきは、《夜の夢》における鱗のような細かい線が、この作品の基本的な構図となっている色彩による矩形の面を、ピクセルのような小さな単位へと分割していることである。仮に、この鱗のような細かい線によって分割されたピクセルのような単位が、色彩ごとのまとまりから解放され、画面全体においてシャッフルされるとすれば、どのような画面が出現するだろうか。そう、小さな色彩の単位が織りなす、点描による抽象という、瑛九独自の絵画の出現が予想されるのである。

ここで、制作年に注目するならば、《朝|Table》は1951年、網目状のモチーフが画面全体に展開されている《子供》は1953年であり、《夜の夢》は1957年である。そのことをふまえるならば、油彩画の《夜の夢》には、フォト・デッサンの《朝|Table》や《子供》が「埋め込み」されており、《夜の夢》からは、《朝|Table》や《子供》の「掘り起こし」が可能なのである。

本間正義さんによる瑛九論

ここで、この第9回の構想を述べるならば、最後に、本間正義さんによる瑛九論を紹介することを目論んでいた。しかし、今回、何度も執筆が滞る事態に直面したことで、その構想が想像以上のプレッシャーとなっていたことを、否応なく思い知らされた。そのため、執筆はここで頓挫してしまい、本間正義さんによる瑛九論については次回に送りますとお茶を濁し、いったん、この第9回を書き終えた(つもりだった)。

だが、その直後、何の因果か、ときの忘れものの尾立麗子さんと遭遇し、結果として、気持ちを入れ替えることになった。執筆が滞っている理由を弁明し、本間正義さんによる瑛九論は次回に回して書き終えました、そのように尾立さんに伝えたものの、釈然としない。そして、その日の夜が深まる頃、やはり当初の構想どおり書くべきだという思念がおぼろげに現れ、その思念は徐々に強まり、もはや抗うことを許してくれないほどの勢いで、私に襲いかかってきた。思いがけないその急襲に観念し、できるところまで、本間正義さんによる瑛九論について、書いてみることにしたのである。

その前に、回想という回り道を、少しだけ、お許しいただきたい。私が埼玉県立近代美術館の学芸員としての勤務を始めたのは1991年の4月1日であるが、その時の館長は、本間正義さん、その人であった。その一ヶ月後、1991年5月1日には、本間正義さんの後任として、田中幸人さんが新しい館長に就任する。館長である本間正義さんと、学芸員である私の勤務の期間が重なるのは、わずかに一ヶ月であり、仕事の上で言葉を交わす機会など、わずかであった。勤務を始めたばかりの学芸員であった当時の私にとって、本間正義さんは、まさに「雲の上の人」であった。

だから、ここで恐れ多くも引用させていただく本間正義さんの文章は、私にとって、「雲の上の人」による「瑛九の「雲」」なのである。そして、瑛九について思いを巡らせる度に思うことは、わずか一ヶ月、されど一ヶ月、美術館学芸員としての最初の一ヶ月を、本間正義さんが館長を勤めておられる時代に過ごすことができたことの有り難さである。なぜなら、本間正義さんは、瑛九が亡くなった直後、東京国立近代美術館において開催された「4人の作家展」を担当されており、没後一ヶ月程しかない準備期間の中で、瑛九の展示を手がけていらっしゃるからである。

瑛九と深い関わりのある本間正義さん、そして、この連載において何度かお名前を挙げさせていただいている、私を瑛九研究に導いてくださった先輩学芸員である大久保静雄さん、このお二人から連綿と続く瑛九研究への情熱、その片鱗を、直接感じることができたことは、望外の出来事であったのだと、時を経るにつれて思うようになっている。

さて、本題に戻るが、その上で、本間正義さんによる瑛九論が、前回から論点として指摘している、瑛九における領域横断的な「埋め込み」と「掘り起こし」と関連しているのではないかと考える根拠を、本間正義さんによる「瑛九の「雲」」から引用する。

「写真といっても真っ先にふみこんだのが、フォトグラムである。これはカメラのレンズを通さずに、直接印画紙の上にいろんな物体をおいて露光し、プリントするもので、ネガとなる媒体を用いず、直接操作することが、絵画の場合の創作の操作に似ているといえる。その作品を長谷川三郎と外山卯三郎に見せたところ、これは写真によるデッサンだとして、フォト・デッサンであるといったが、そこに絵画の気配を感じたのであろう。ここで油彩で果たせなかった鬱憤を、写真というメカニズムを通じてはらしたことになる。」

本間正義「瑛九の「雲」」より引用(出典:本間正義監修『瑛九作品集』有限会社ワタヌキ編集・制作、日本経済新聞社、1997年、6~9頁。)

「操作」と「装置」

この箇所において私が興味を惹かれるのは、「直接操作することが、絵画の場合の創作の操作に似ているといえる。」という記述に用いられている、「操作」という言葉遣いである。本間さんが、何の迷いもなく、この「操作」という言葉を用いたのか、あるいは、推敲や逡巡を経て、つまりは、この言葉によって示したい局面を表現する他の選択肢となりうる言葉との比較検討を経て、この言葉を採用したのかは、知る由もない。

それはともかくとして、ここで指摘したいことは、「操作」という用語の選択が、この連載の最初に紹介した2013年の「第23回・瑛九展」におけるギャラリー・トークの主題である「装置としての瑛九」と、直接的に、深く関わっている点である。「装置」を稼働させる行為を言葉で示すならば、おそらく、「操作」という言葉が思い浮かぶのではないだろうか。そうなのである、現実に私の思考を辿り直すならば、「装置としての瑛九」という発想は、この記述における「操作」からも、ヒントを得ていたことを思い出す。

原理的に考えて、瑛九が「操作」を遂行しているのであれば、そこには何らかの「装置」が必要なのではないか、そう考えたのである。そして、その考えとほぼ同時に、舞い降りてきた直感は、「瑛九が操作する装置」を探ることには意味がない、「瑛九自身が装置と化している」、という思念であった。それは、まるで、どこからか伝わってくるテレパシーのような、電流が流れるような、脳髄が痺れるような、忘れがたい出来事だった。そのテレパシーが、本間正義さんと大久保静雄さんから発せられたものだったのだろう、そう書くことができれば、文章の構成としては、美しいのかもしれない。

けれど、そうではない。そのテレパシーは、瑛九の作品を見たことのあるすべての人の集合無意識から発せられたものなのではないか、そのように思えてならない。作品を見ることの醍醐味とは、この局面にある。私は時折、作品と対峙している時、自分が見ているのではないという感覚にとらわれることがある。いや、見ているのは自分ではないという言い方では、正確さを欠く。なぜなら、見ているのは、もちろん、私だからである、だから、その局面をもう少し正確に記述するならば、私を含めた、この作品に対峙する全ての人の集合無意識が、この作品を見ているのだ、そのような感覚である。

本間正義さんによる瑛九論に戻ろう。「ここで油彩で果たせなかった鬱憤を、写真というメカニズムを通じてはらしたことになる。」、この記述は、極めて重要である。なぜなら、この記述こそ、前回から指摘している、「埋め込み」と「掘り起こし」という局面を、見事に言い当てているからである。つまり、瑛九は、油彩で果たすべき課題を写真に「埋め込み」、写真に関わる「装置」を「操作」することによって、油彩が果たすべき課題を写真から「掘り起こす」のである。しかも、ここで「操作」される「装置」とは、「装置としての瑛九」なのである。そのような局面を、本間正義さんは、瑛九の芸術の全体像を俯瞰する視座から記述しているのだ、そのように読むことができる。

今回取り上げたフォト・デッサン《朝|Table》(1951年)には、油彩画の《コップを持つ男》(1943年)が「埋め込み」されており、《朝|Table》から《コップを持つ男》の「掘り起こし」が可能である。さらに、油彩画の《夜の夢》(1957)年には、《朝|Table》が「埋め込み」されており、《夜の夢》から《朝|Table》の「掘り起こし」が可能である。本間正義さんによる瑛九論は、瑛九の芸術への深い洞察によって、このような「埋め込み」と「掘り起こし」という「操作」が示す、フォト・デッサンと油彩画の入れ子状の相互浸透を担うのが、「装置としての瑛九」であることを示唆してくれるのである。

今回は、ここまでが限界であった。考えるべき重要な論点が見えてきているのだが、記述が追いつかないことを痛感している。だが、「新しい順番」による記述は、まだ、始まったばかりだ。「新しい順番」による記述は容易ではなかったが、さらに深く瑛九のフォト・デッサンへと迫る論点が見いだせるはずだと信じて、続けることにしよう。

Way of Life

『Low-Life』に続く、ニュー・オーダーの4枚目のアルバム『Brotherhood』に収録されている「Way of Life」を初めて聴いた時の驚きと衝撃がよみがえる。曲が終わる直前、聴いたことのあるメロディーを、ギターがさりげなく奏でたのである。えっ?いまのメロディーは、、、そうだ、ジョイ・ディヴィジョンの「Love Will Tear Us Apart」ではないか。本当?聞き間違い?いや、聞き間違えるはずはない、レコード盤が擦り切れるほど繰り返し聴き続けた、あの「Love Will Tear Us Apart」のメロディーなのだから。

「Way of Life」のエンディングには、確かに、「Love Will Tear Us Apart」が「埋め込み」されている。だから、「Way of Life」から「Love Will Tear Us Apart」が「掘り起こされる」、そのスリリングな体験が、この曲を聴くことによって導かれる。そして、気にもとめていなかったタイトル、「Way of Life」へと意識が向かい、昔よく聴いたある曲の、誰か生き方教えておくれ、という印象的なフレーズを、ふと、思い出す、ニュー・オーダーではないのだけれど。そして、その曲が、再び、「Sunrise」を連れてくる、「Way of Life」と「Sunrise」は少し似ている、という感覚とともに。

図版出典

fig.1:「第33回瑛九展・湯浅コレクション」より

fig.2~4, 6~8:『生誕100年記念 瑛九展』宮崎県立美術館ほか、2011年

fig.5:『光の化石-瑛九とフォトグラムの世界』埼玉県立近代美術館、1997年

付記

『生誕100年記念 瑛九展』の136頁下段に掲載されている「資6-03」は、《踊り子》と《乱舞》に用いられた型紙が切り抜かれた後に残る方の型紙である。「資6-03」が、《踊り子》と《乱舞》に用いられた型紙であるという記述は誤りである。私が書いた説明の誤りであるため、ここに記して訂正しておきたい。

(うめづ げん)

■梅津 元

1966年神奈川県生まれ。1991年多摩美術大学大学院美術研究科修了。専門は芸術学。美術、写真、映像、音楽に関わる批評やキュレーションを中心に領域横断的な活動を展開。主なキュレーション:「DE/construct: Updating Modernism」NADiff modern & SuperDeluxe(2014)、「トランス/リアル-非実体的美術の可能性」ギャラリーαM(2016-17)など。1991年から2021年まで埼玉県立近代美術館学芸員 。同館における主な企画(共同企画を含む):「1970年-物質と知覚 もの派と根源を問う作家たち」(1995)、「ドナルド・ジャッド 1960-1991」(1999)、「プラスチックの時代|美術とデザイン」(2000)、「アーティスト・プロジェクト:関根伸夫《位相-大地》が生まれるまで」(2005)、「生誕100年記念 瑛九展」(2011)、「版画の景色-現代版画センターの軌跡」(2018)、「DECODE/出来事と記録-ポスト工業化社会の美術」(2019)など。

・梅津元のエッセイ「瑛九-フォト・デッサンの射程」は毎月24日更新、次回は2024年6月24日です。どうぞお楽しみに。

●本日のお勧め作品は、瑛九です。

《題不詳》

《題不詳》

フォト・デッサン

28.4×22.0cm

作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

※お問合せには、必ず「件名」「お名前」「連絡先(住所)」を明記してください。

*画廊亭主敬白

梅津先生の連載「瑛九-フォト・デッサンの射程」が快調に驀進中。

連載開始時に「連載終了後に本にしたいので」と申し上げたのですが、いままでのフォトデッサン観を覆す画期的な書籍になることを確信しています。

今日は盛岡の詩人・高橋昭八郎さんの命日です(2014年5月24日没、晩年は佐賀県唐津で過ごされました、詩人の街・盛岡については平澤広さんの「《CAFE モンタン》小瀬川了平が注いだ最上級の芸術エッセンス」をお読みください)。

我が師匠上田浩司さんのMORIOKA第一画廊が高橋さん、大宮政郎さんたちのビジュアル・ポエトリーの展覧会「国際視覚詩展」を開催したのが1975年でした。

そんな昔の展覧会を思い出したのは旧知のパリのNさんから突然高橋昭八郎さんについての問合せをいただいたからです。

そういえば高橋さんが亡くなってちょうど10年、正確なご命日を教えてくださったのは中村惠一さんです(感謝)。これについてはいずれ詳しくご紹介しましょう。

●取り扱い作家たちの展覧会情報(5月ー6月)は5月1日ブログに掲載しました。

ときの忘れものの建築空間についてはWEBマガジン<コラージ2017年12月号18~24頁>に特集されています。

〒113-0021 東京都文京区本駒込5丁目4の1 LAS CASAS ときの忘れもの

TEL: 03-6902-9530、FAX: 03-6902-9531

E-mail:info@tokinowasuremono.com

http://www.tokinowasuremono.com/

営業時間=火曜~土曜の平日11時~19時。日・月・祝日は休廊。

JR及び南北線の駒込駅南口から約8分です。

第9回「Sunrise-第33回瑛九展・湯浅コレクション(その5)」

梅津 元

Sunrise、ニュー・オーダーの3枚目のアルバム『Low-Life』のA面最後の曲。入学した美術大学の授業が本格的に始まる頃(1985年5月)にリリースされたこのアルバムを、通学の途上、いったいどれほど聴いたことか。Sunriseというタイトルではあるが、リズムはタイトな疾走系で、サウンドは割と重め、ファンの間ではジョイ・ディヴィジョンを彷彿とさせる曲として人気がある。マンチェスターのクラブ、ハシエンダでのライブ映像が公開されており、ステージに押し寄せる熱狂的なファンの姿を見ることができる。

この曲がやってきたのは、前回取り上げた作品のタイトルが、《Morning(朝の想い)》だったからに違いない。ならば、今回取り上げるべき作品は、《朝|Table》に違いない。私の知らないところで、瑛九の《Morning(朝の想い)》が、ニュー・オーダーの「Sunrise」に、「埋め込み」されている。そして、その「Sunrise」から「掘り起こし」されるのは、きっと、瑛九の《朝|Table》。

新しい順番

拭いきれない深く強い後悔の念、regret から始まったこの連載は、まるで、ジョイ・ディヴィジョンの幻影との深い葛藤から始まるニュー・オーダーの軌跡のようであり、毎回、迷走につぐ迷走、いったいこの文章はどこに向かっているのか、読者にそのような思いを抱かせるものであったに違いない。

だが、連載の開始から半年が経過した現在、確かにわかることは、そのようにしか書くことができなかったし、そのように書くべきであったはずだ、ということである。それが、今回、最初から作品を取り上げる直球勝負になったのは、きっと、前回、第8回において、ニュー・オーダーのデビュー曲である「Ceremony」がやってきたからに違いない。そして、前回告白したように、この連載の最初で展開された、2013年の「第23回・瑛九展」におけるギャラリー・トークの前にも、「Ceremony」を聴いていたのである。

つまり、前回、「Ceremony」がやってきたことは、この連載の流れを俯瞰した時に、ひとつの重要な区切りとなるべき「儀式」としての意味を持つ出来事であったに違いないのである。そうして、そのような意義深い「儀式」を経た後の最初の回となる第9回は、これまでにない、新しい局面を見せることになることが、宿命づけられているのだろう。

その新しい局面とは、最初から、本題となる作品に切り込むことである。そして、その、本題となる作品についての記述から派生する思考に従って論述を展開する、という書き方である。いま、ここで、「新しい順番=ニュー・オーダー」による論述が開始される。

朝|Table

今回取り上げる、「第33回瑛九展・湯浅コレクション」に出品されたフォト・デッサンは、《朝|Table》と題された作品である。

fig.1:《朝|Table》 1951年

画面を構成する主な要素は、以下の3種類である。

1 型紙に由来する形

2 黒く太い線

3 白い網目状の線

1 型紙に由来する形

順番に見ていこう。まず、「1 型紙に由来する形」であるが、画面の上の方では、左側に人のイメージ、右側に花と花瓶のイメージが確認できる。印画紙の上に型紙を置き、全面に届くように強い光を当てた場合は、型紙の部分が白く残り、型紙のない領域が露光して黒くなり、切り絵のようなイメージとして、型紙が印画紙に定着されるはずである。例をあげれば、《ダンス》(fig.2)などが、そうした典型的な作例といえる。

fig.2:《ダンス》 1953年 宮崎県立美術館蔵

だが、この《朝|Table》においては、型紙は、そのようなイメージとしては、定着されていない。画面を見ればわかるように、型紙の輪郭をなぞるように、黒く太い線がめぐらされており、その黒によって、型紙のイメージが浮き上がっているのである。いま、「浮き上がっている」と書いてみたが、これは、「型紙のイメージを確認することができるように見えてくる」ことを比喩的に示すレトリックであると同時に、文字通り「型紙が浮き上がっているように見えてくる」ことも、意図した上での記述である。

なぜ、そのような記述を試みたかといえば、画面を丁寧に見ていると、型紙の輪郭が、ほんのわずかだけ、黒の上にのっているように見えるからである。もしかすると、銀化が進んでおり、斜めから見ると、黒に銀が浮いているように見えるため、その照り返すような黒と銀が、型紙の輪郭の下に、ほんのわずかだけ沈み込み、型紙のエッジを、下から潜り込んで照射しているように見えるからもしれない。

以上の記述は、画面を見る時に得られる感覚にできるだけ忠実に書いてみようという動機から導かれたものであるが、技法の原理からすれば、そのように見える理由を明らかにすることは可能である。その局面は、上記で挙げた2番目の特徴、すなわち、「2 黒く太い線」と関連している。

2 黒く太い線

レトリックであると同時に、文字通りの意味でもある、「浮き上がっている」ように見える型紙。特に、中央の上部、やや左、人の形を想起させる型紙の頭部において、その感覚が最も強く感じられる。それは、概ね円形をベースとする頭部の周囲を、黒く太い線が囲んでいることに由来していると思われる。では、そもそも、この作品の印象的な特徴のひとつである、黒く太い線は、どのようにして生まれているのだろうか。

それは、瑛九のフォト・デッサンに興味を寄せる人ならば想像がつくと思われるが、懐中電灯などの光源を用いて露光する方法によってであると、推測することができる。この方法の場合、作者である瑛九が光源を手に持ち、その移動をコントローすることで、露光を制御することができる。さらに、瑛九は、露光の制御を意図したように行うため、懐中電灯やペンライトなどの光源の先端に、光を絞る加工を施している。

ここで、この作品に見られる、黒く太い線に囲まれた型紙について考えるために、同様の特徴が見られる作品を見てみよう。

fig.3:《踊り子》 1952年 埼玉県立近代美術館蔵

fig.4:《乱舞》 1950年 宮崎県立美術館蔵

図版を見ておわかりいただけると思うのだが、この2点の制作には、同じ型紙が用いられている。表裏が逆になっているため、ご覧のとおり、鏡像の関係になっている。しかし、丁寧に見れば、どちらも、同じ型紙をずらして用いていると推測されるため、厳密な鏡像関係ではなく、全体的な印象としての鏡像関係というべきだろう。それはともかく、どちらの作品においても、型紙以外の領域が全面的に露光されて黒くなることはなく、型紙の周囲が黒く縁取られるような露光となっている。

特に、《踊り子》(fig.3)の方は、全体的に黒の面積は少なく、印画紙の白が多く残されている。そのため、《朝|Table》において指摘した、型紙が「浮き上がっている」ように見える効果がより明確に感じられる。感覚的な記述になるが、一枚の紙に、この型紙の形の切り込みを入れ、その輪郭のエッジを少しだけ持ち上げているような見え方といえるだろうか。このような見え方こそ、瑛九が光源を制御することによって出現する特徴であり、その局面は、今回取り上げている《朝|Table》と共通している。

3 白い網目状の線

黒く太い線によって浮き上がる型紙、そして、そこに重なるような、中央に見える、細い網目状の線。規則的なパターンと線の細さから、メッシュ状の素材が用いられていると推測される。右側では、網目が重なっているように見えるため、そのメッシュ状の素材が重なるような状態で露光されたと思われる。また、下の方では、網目の輪郭がおぼろげになっているため、印画紙から少し浮いている状態で露光されたと思われる。

型紙の輪郭と黒く太い線による構成の場合、作品としての印象は、やや平板になる可能性があるのだが、この網目状のモチーフが、画面に深みと繊細さをもたらしている。溶けあい、重なり、もつれるような混沌としたイメージは、このモチーフが果たしている役割に、多くを負っている。この特徴は、「2 黒く太い線」において紹介した《乱舞》(fig.4)における、明暗の反転を感じさせながら画面の奥に溶け込んでゆくような網目ないし斑点がもたらす効果とも、深いところで共鳴しているように感じられる。

ここで、この作品に見られる、白い網目状の線について考えるために、同様の特徴が見られる作品を見てみよう。

fig.5:《作品(44)》 制作年不詳 埼玉県立近代美術館蔵

fig.6:《子供》 1953年 宮崎県立美術館蔵

《作品(44)》(fig.5)は、《朝|Table》の中央に見られる白い網目状の線を画面の主たる構成要素とする作品である。この連載で度々述べているように、瑛九のフォト・デッサンは、引き算をするように見ていくと、その制作の原理が見えやすくなるのであるが、《作品(44)》は、まさに、そのことを示している。《朝|Table》から、型紙とその型紙の輪郭を際立たせる懐中電灯による効果を外してみると、つまり、ここで指摘した3つの特徴のうちの「1 型紙に由来する形」と「2 黒く太い線」を外してみると、「3 白い網目状の線」を主たる構成要素とする《作品(44)》が出現するのである。

一方、《子供》(fig.6)は、全面を覆うメッシュ状の素材が、空間全体に波打つような幻惑的な光景を出現させている。型紙については、黒い形の部分がくり抜かれたものが用いられていると推測され、その点においては、《朝|Table》とは異なるタイプの作品となっている。型紙の部分が黒く露光されており、中央に見える黒い形は、ぽっかりと口をあけた空洞のような感覚を湛えている。また、《朝|Table》においては部分的な効果として組み込まれている白い網目状の線が、《子供》においては画面全体の基調をなすように展開されている。

「埋め込み」と「掘り起こし」

《朝|Table》というフォト・デッサンを構成する3つの主な要素について記述してみたが、ここで、前回指摘した「埋め込み」と「掘り起こし」という観点から、油彩画とフォト・デッサンの関係について考えてみたい。そのために、まずは、《朝|Table》と近いモチーフの油彩画をみてみよう。

fig.7:《コップを持つ男》 1943年 板橋区立美術館蔵

左側に人物、右側に花瓶と花、という基本的な構図において、フォト・デッサンである《朝|Table》は、油彩画である《コップを持つ男》(fig.7)と近い関係にある。制作年は、《コップを持つ男》が1943年、《朝|Table》が1951年と、少し離れているようにも感じられるが、この間には第二次大戦があり、制作に向き合うことが困難な状況が続いたことを考慮すれば、8年の隔たりは決して離れているとはいえないだろう。つまり、《朝|Table》には《コップを持つ男》が「埋め込み」されており、《朝|Table》から《コップを持つ男》の「掘り起こし」が可能なのである。

このような、フォト・デッサンである《朝|Table》と、油彩画である《コップを持つ男》の関係は、画面の基本的な構図に着目した指摘である。続いて、画面を構成する要素である網目状の構造に注目して、「埋め込み」と「掘り起こし」という局面を検討してみよう。そのために、《朝|Table》に見られる網目状のモチーフが全面的に展開された油彩画をみてみよう。

fig.8:《夜の夢》 1957年 下関市立美術館蔵

フォト・デッサンと油彩画では、色彩の有無という大きな相違点があるが、画面を構成する形式的な構造に注目するならば、《夜の夢》(fig.8)の網目状の描画は、極めて特徴的である。網目状の構造を描くならば、垂直方向の線と水平方向の線の交差を反復することで、格子状の構造を出現させる方法が一般的である。ところが、《夜の夢》においては、このような描画のスタイルは採用されておらず、「L字」や「コの字」のような短い線描を重ねることによって、鱗のような構造を描きだすことが目論まれている。

ここで注目すべきは、《夜の夢》における鱗のような細かい線が、この作品の基本的な構図となっている色彩による矩形の面を、ピクセルのような小さな単位へと分割していることである。仮に、この鱗のような細かい線によって分割されたピクセルのような単位が、色彩ごとのまとまりから解放され、画面全体においてシャッフルされるとすれば、どのような画面が出現するだろうか。そう、小さな色彩の単位が織りなす、点描による抽象という、瑛九独自の絵画の出現が予想されるのである。

ここで、制作年に注目するならば、《朝|Table》は1951年、網目状のモチーフが画面全体に展開されている《子供》は1953年であり、《夜の夢》は1957年である。そのことをふまえるならば、油彩画の《夜の夢》には、フォト・デッサンの《朝|Table》や《子供》が「埋め込み」されており、《夜の夢》からは、《朝|Table》や《子供》の「掘り起こし」が可能なのである。

本間正義さんによる瑛九論

ここで、この第9回の構想を述べるならば、最後に、本間正義さんによる瑛九論を紹介することを目論んでいた。しかし、今回、何度も執筆が滞る事態に直面したことで、その構想が想像以上のプレッシャーとなっていたことを、否応なく思い知らされた。そのため、執筆はここで頓挫してしまい、本間正義さんによる瑛九論については次回に送りますとお茶を濁し、いったん、この第9回を書き終えた(つもりだった)。

だが、その直後、何の因果か、ときの忘れものの尾立麗子さんと遭遇し、結果として、気持ちを入れ替えることになった。執筆が滞っている理由を弁明し、本間正義さんによる瑛九論は次回に回して書き終えました、そのように尾立さんに伝えたものの、釈然としない。そして、その日の夜が深まる頃、やはり当初の構想どおり書くべきだという思念がおぼろげに現れ、その思念は徐々に強まり、もはや抗うことを許してくれないほどの勢いで、私に襲いかかってきた。思いがけないその急襲に観念し、できるところまで、本間正義さんによる瑛九論について、書いてみることにしたのである。

その前に、回想という回り道を、少しだけ、お許しいただきたい。私が埼玉県立近代美術館の学芸員としての勤務を始めたのは1991年の4月1日であるが、その時の館長は、本間正義さん、その人であった。その一ヶ月後、1991年5月1日には、本間正義さんの後任として、田中幸人さんが新しい館長に就任する。館長である本間正義さんと、学芸員である私の勤務の期間が重なるのは、わずかに一ヶ月であり、仕事の上で言葉を交わす機会など、わずかであった。勤務を始めたばかりの学芸員であった当時の私にとって、本間正義さんは、まさに「雲の上の人」であった。

だから、ここで恐れ多くも引用させていただく本間正義さんの文章は、私にとって、「雲の上の人」による「瑛九の「雲」」なのである。そして、瑛九について思いを巡らせる度に思うことは、わずか一ヶ月、されど一ヶ月、美術館学芸員としての最初の一ヶ月を、本間正義さんが館長を勤めておられる時代に過ごすことができたことの有り難さである。なぜなら、本間正義さんは、瑛九が亡くなった直後、東京国立近代美術館において開催された「4人の作家展」を担当されており、没後一ヶ月程しかない準備期間の中で、瑛九の展示を手がけていらっしゃるからである。

瑛九と深い関わりのある本間正義さん、そして、この連載において何度かお名前を挙げさせていただいている、私を瑛九研究に導いてくださった先輩学芸員である大久保静雄さん、このお二人から連綿と続く瑛九研究への情熱、その片鱗を、直接感じることができたことは、望外の出来事であったのだと、時を経るにつれて思うようになっている。

さて、本題に戻るが、その上で、本間正義さんによる瑛九論が、前回から論点として指摘している、瑛九における領域横断的な「埋め込み」と「掘り起こし」と関連しているのではないかと考える根拠を、本間正義さんによる「瑛九の「雲」」から引用する。

「写真といっても真っ先にふみこんだのが、フォトグラムである。これはカメラのレンズを通さずに、直接印画紙の上にいろんな物体をおいて露光し、プリントするもので、ネガとなる媒体を用いず、直接操作することが、絵画の場合の創作の操作に似ているといえる。その作品を長谷川三郎と外山卯三郎に見せたところ、これは写真によるデッサンだとして、フォト・デッサンであるといったが、そこに絵画の気配を感じたのであろう。ここで油彩で果たせなかった鬱憤を、写真というメカニズムを通じてはらしたことになる。」

本間正義「瑛九の「雲」」より引用(出典:本間正義監修『瑛九作品集』有限会社ワタヌキ編集・制作、日本経済新聞社、1997年、6~9頁。)

「操作」と「装置」

この箇所において私が興味を惹かれるのは、「直接操作することが、絵画の場合の創作の操作に似ているといえる。」という記述に用いられている、「操作」という言葉遣いである。本間さんが、何の迷いもなく、この「操作」という言葉を用いたのか、あるいは、推敲や逡巡を経て、つまりは、この言葉によって示したい局面を表現する他の選択肢となりうる言葉との比較検討を経て、この言葉を採用したのかは、知る由もない。

それはともかくとして、ここで指摘したいことは、「操作」という用語の選択が、この連載の最初に紹介した2013年の「第23回・瑛九展」におけるギャラリー・トークの主題である「装置としての瑛九」と、直接的に、深く関わっている点である。「装置」を稼働させる行為を言葉で示すならば、おそらく、「操作」という言葉が思い浮かぶのではないだろうか。そうなのである、現実に私の思考を辿り直すならば、「装置としての瑛九」という発想は、この記述における「操作」からも、ヒントを得ていたことを思い出す。

原理的に考えて、瑛九が「操作」を遂行しているのであれば、そこには何らかの「装置」が必要なのではないか、そう考えたのである。そして、その考えとほぼ同時に、舞い降りてきた直感は、「瑛九が操作する装置」を探ることには意味がない、「瑛九自身が装置と化している」、という思念であった。それは、まるで、どこからか伝わってくるテレパシーのような、電流が流れるような、脳髄が痺れるような、忘れがたい出来事だった。そのテレパシーが、本間正義さんと大久保静雄さんから発せられたものだったのだろう、そう書くことができれば、文章の構成としては、美しいのかもしれない。

けれど、そうではない。そのテレパシーは、瑛九の作品を見たことのあるすべての人の集合無意識から発せられたものなのではないか、そのように思えてならない。作品を見ることの醍醐味とは、この局面にある。私は時折、作品と対峙している時、自分が見ているのではないという感覚にとらわれることがある。いや、見ているのは自分ではないという言い方では、正確さを欠く。なぜなら、見ているのは、もちろん、私だからである、だから、その局面をもう少し正確に記述するならば、私を含めた、この作品に対峙する全ての人の集合無意識が、この作品を見ているのだ、そのような感覚である。

本間正義さんによる瑛九論に戻ろう。「ここで油彩で果たせなかった鬱憤を、写真というメカニズムを通じてはらしたことになる。」、この記述は、極めて重要である。なぜなら、この記述こそ、前回から指摘している、「埋め込み」と「掘り起こし」という局面を、見事に言い当てているからである。つまり、瑛九は、油彩で果たすべき課題を写真に「埋め込み」、写真に関わる「装置」を「操作」することによって、油彩が果たすべき課題を写真から「掘り起こす」のである。しかも、ここで「操作」される「装置」とは、「装置としての瑛九」なのである。そのような局面を、本間正義さんは、瑛九の芸術の全体像を俯瞰する視座から記述しているのだ、そのように読むことができる。

今回取り上げたフォト・デッサン《朝|Table》(1951年)には、油彩画の《コップを持つ男》(1943年)が「埋め込み」されており、《朝|Table》から《コップを持つ男》の「掘り起こし」が可能である。さらに、油彩画の《夜の夢》(1957)年には、《朝|Table》が「埋め込み」されており、《夜の夢》から《朝|Table》の「掘り起こし」が可能である。本間正義さんによる瑛九論は、瑛九の芸術への深い洞察によって、このような「埋め込み」と「掘り起こし」という「操作」が示す、フォト・デッサンと油彩画の入れ子状の相互浸透を担うのが、「装置としての瑛九」であることを示唆してくれるのである。

今回は、ここまでが限界であった。考えるべき重要な論点が見えてきているのだが、記述が追いつかないことを痛感している。だが、「新しい順番」による記述は、まだ、始まったばかりだ。「新しい順番」による記述は容易ではなかったが、さらに深く瑛九のフォト・デッサンへと迫る論点が見いだせるはずだと信じて、続けることにしよう。

Way of Life

『Low-Life』に続く、ニュー・オーダーの4枚目のアルバム『Brotherhood』に収録されている「Way of Life」を初めて聴いた時の驚きと衝撃がよみがえる。曲が終わる直前、聴いたことのあるメロディーを、ギターがさりげなく奏でたのである。えっ?いまのメロディーは、、、そうだ、ジョイ・ディヴィジョンの「Love Will Tear Us Apart」ではないか。本当?聞き間違い?いや、聞き間違えるはずはない、レコード盤が擦り切れるほど繰り返し聴き続けた、あの「Love Will Tear Us Apart」のメロディーなのだから。

「Way of Life」のエンディングには、確かに、「Love Will Tear Us Apart」が「埋め込み」されている。だから、「Way of Life」から「Love Will Tear Us Apart」が「掘り起こされる」、そのスリリングな体験が、この曲を聴くことによって導かれる。そして、気にもとめていなかったタイトル、「Way of Life」へと意識が向かい、昔よく聴いたある曲の、誰か生き方教えておくれ、という印象的なフレーズを、ふと、思い出す、ニュー・オーダーではないのだけれど。そして、その曲が、再び、「Sunrise」を連れてくる、「Way of Life」と「Sunrise」は少し似ている、という感覚とともに。

図版出典

fig.1:「第33回瑛九展・湯浅コレクション」より

fig.2~4, 6~8:『生誕100年記念 瑛九展』宮崎県立美術館ほか、2011年

fig.5:『光の化石-瑛九とフォトグラムの世界』埼玉県立近代美術館、1997年

付記

『生誕100年記念 瑛九展』の136頁下段に掲載されている「資6-03」は、《踊り子》と《乱舞》に用いられた型紙が切り抜かれた後に残る方の型紙である。「資6-03」が、《踊り子》と《乱舞》に用いられた型紙であるという記述は誤りである。私が書いた説明の誤りであるため、ここに記して訂正しておきたい。

(うめづ げん)

■梅津 元

1966年神奈川県生まれ。1991年多摩美術大学大学院美術研究科修了。専門は芸術学。美術、写真、映像、音楽に関わる批評やキュレーションを中心に領域横断的な活動を展開。主なキュレーション:「DE/construct: Updating Modernism」NADiff modern & SuperDeluxe(2014)、「トランス/リアル-非実体的美術の可能性」ギャラリーαM(2016-17)など。1991年から2021年まで埼玉県立近代美術館学芸員 。同館における主な企画(共同企画を含む):「1970年-物質と知覚 もの派と根源を問う作家たち」(1995)、「ドナルド・ジャッド 1960-1991」(1999)、「プラスチックの時代|美術とデザイン」(2000)、「アーティスト・プロジェクト:関根伸夫《位相-大地》が生まれるまで」(2005)、「生誕100年記念 瑛九展」(2011)、「版画の景色-現代版画センターの軌跡」(2018)、「DECODE/出来事と記録-ポスト工業化社会の美術」(2019)など。

・梅津元のエッセイ「瑛九-フォト・デッサンの射程」は毎月24日更新、次回は2024年6月24日です。どうぞお楽しみに。

●本日のお勧め作品は、瑛九です。

《題不詳》

《題不詳》フォト・デッサン

28.4×22.0cm

作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

※お問合せには、必ず「件名」「お名前」「連絡先(住所)」を明記してください。

*画廊亭主敬白

梅津先生の連載「瑛九-フォト・デッサンの射程」が快調に驀進中。

連載開始時に「連載終了後に本にしたいので」と申し上げたのですが、いままでのフォトデッサン観を覆す画期的な書籍になることを確信しています。

今日は盛岡の詩人・高橋昭八郎さんの命日です(2014年5月24日没、晩年は佐賀県唐津で過ごされました、詩人の街・盛岡については平澤広さんの「《CAFE モンタン》小瀬川了平が注いだ最上級の芸術エッセンス」をお読みください)。

我が師匠上田浩司さんのMORIOKA第一画廊が高橋さん、大宮政郎さんたちのビジュアル・ポエトリーの展覧会「国際視覚詩展」を開催したのが1975年でした。

そんな昔の展覧会を思い出したのは旧知のパリのNさんから突然高橋昭八郎さんについての問合せをいただいたからです。

そういえば高橋さんが亡くなってちょうど10年、正確なご命日を教えてくださったのは中村惠一さんです(感謝)。これについてはいずれ詳しくご紹介しましょう。

●取り扱い作家たちの展覧会情報(5月ー6月)は5月1日ブログに掲載しました。

ときの忘れものの建築空間についてはWEBマガジン<コラージ2017年12月号18~24頁>に特集されています。

〒113-0021 東京都文京区本駒込5丁目4の1 LAS CASAS ときの忘れもの

TEL: 03-6902-9530、FAX: 03-6902-9531

E-mail:info@tokinowasuremono.com

http://www.tokinowasuremono.com/

営業時間=火曜~土曜の平日11時~19時。日・月・祝日は休廊。

JR及び南北線の駒込駅南口から約8分です。

コメント