梅津元「瑛九-フォト・デッサンの射程」

第21回「I don’t know what to say-第33回瑛九展・湯浅コレクション(その14)」

梅津 元

I don’t know what to say、何を言ったら良いのか分からない、そんなフレーズが私をとらえる、「Waiting For the Sirens’ Call」の一節だ。有明アリーナの興奮はいまだに続いている、8年振りとなったニュー・オーダーの単独来日公演。その公演において、日本語バージョンが披露された「Krafty」に、前回の締めくくりを任せることになったのだが、そのためか、「Krafty」が収録されている2005年のアルバム『Waiting For the Sirens’ Call』をよく聴いている。

ということで、今回の幕開けを任せることになったのは、「Krafty」の前に収録されている、このアルバムと同じタイトルの曲「Waiting For the Sirens’ Call」である。リリカルな、不思議な色彩感を纏った曲だと思う。けれども、「I don’t know what to say」に続く「I really hurt you」というフレーズが、耳に、心に、突き刺さる。

会話から始める

前回は、「ディスクリプションから始める」というフレーズを最初に掲げ、作品を見ることから記述を始めた。この姿勢は、私が作品を見るときの基本なのであるが、連載の全体の流れをふまえて、折に触れて、重要な資料を紹介することも必要である。今回は、そのような、連載全体の流れをふまえて、ある資料に掲載されている会話から始めたい。少し長くなるが、早速、その会話を紹介することにしよう。

「“フォトデッサン”の瑛九氏と語る」

「瑛九氏はそのモダンアート「フォトデッサン」作品三十余点をひっさげて大阪曽根崎梅田画廊に二月二十三日より同月末まで個展を催したので、前々から丹平・浪華の作品に深い関心と理解を持つ同氏を囲んで、上田備山、椎原治、垣本紀一、吉井如月、大道治一等丁度会場に来合わした有志で座談会を開いた。

瑛九氏の「フォトデッサン」については前に「みづゑ」誌で詳しく紹介され、美術批評家久保貞次郎・植村鷹千代・土方定一・滝口修造諸氏の激賞を受けており、写真の印画紙を使い、カメラのレンズを通さないでフォトグラムの手法によって色々な形や線、面白い明暗を作り上げている。この「フォトデッサン」がかもし出す近代的な幻想は、写真人としても大いに注目さるべきものだろう。」(司会・池宮清二郎)

(中略)

――印画紙はどんなものを使いますか。

瑛九 光沢面、微粒面を適当に使い分けます。制作の前に「デッサン」や「レイアウト」を充分やって、それから本焼きに入ります。

――カメラを使うことは全然考えておりませんか。

瑛九 カメラで補ってみたいと時々思うこともあります。カメラは欲しいと思っているのですが、今の生活ではとても買えません。以前にカビネの組立を持っていたのですが、これも手放しました。

(中略)

吉井 瑛九さんの作品を見ていると、印画紙のロスを考えたら手工画の方が早くないかと思うのですが、どうですか。

上田 単色の版画といったようなものもあるな。

瑛九 いや、版画だと印画紙ほどシャープに出ない。絵筆では印画紙の持つトーンがとても描けません。絶対に描けないということもないでしょうが大変な努力を要するし、それほど効果があがらないでしょう。

吉井 今度の作品のバックにレースの網目を盛んに使っておりますが、天野さんのペンヂュラムが入ると面白いかも知れんね。

瑛九 色々と考えておりますが、テクニックだけで行くと一枚、二枚はよいが、それ以上では直ぐ繰り返しになって退屈する。テクニックだけでは世界が表現できない。思想が欲しい。

(中略)

――色を着けることは考えていませんか。

瑛九 それもありますが、未だ発表するところまで行っていません。色がなくてもブラック・アンド・ホワイトでなければならぬものもありますよ。マチスの線画はあれで充分ボリュムが感じられるもの。

出典:『TANPEI』26n.3gt. 7-10頁

昭和廿六年三月廿五日発行 編集責任者 上田孝(備山) 発行所 丹平写真倶楽部

上記の会話は、1951年3月の丹平写真倶楽部の会報に掲載されている座談会からの引用である。冒頭に引用した説明を読むと、計画的に開催されたものではなく、たまたま会場に居合わせた会のメンバーと瑛九による即席の座談会であったことがわかる。この座談会には参加していないが、丹平写真倶楽部の会員には、デモクラート美術家協会に参加する棚橋紫水や河野徹もおり、瑛九がこの倶楽部と親密に交流していたことが伺える。

当然ながら倶楽部のメンバーが写真家であることから、当時の写真家が、瑛九の作品や活動をどのようにとらえていたかを示す貴重な事例となっている。そこで、今回は、上記で引用した会話を手がかりとして、今回取り上げる作品と、参考作品を紹介しながら、会話の論点と制作における実践を、具体的に見ていきたい。

会話その1:制作について

「光沢面、微粒面を適当に使い分けます。」という瑛九の回答から、瑛九が複数の種類の印画紙を使い分けていたことがわかる。ただし、その使い分けは、厳密な基準によるものではなく、感覚的な判断に依拠していたのではないかと推測される。そして、重要なことは、制作の前に「デッサン」や「レイアウト」をしっかり検討していると瑛九が表明していることである。即興的な要素や偶然の効果が発揮されるのは技法上の特徴であるが、そうであったとしても、構図などはよく練られていることがわかる。

では、ここで、瑛九が「デッサン」や「レイアウト」をどのように検討したのかに留意しながら、今回の作品を見てみよう。

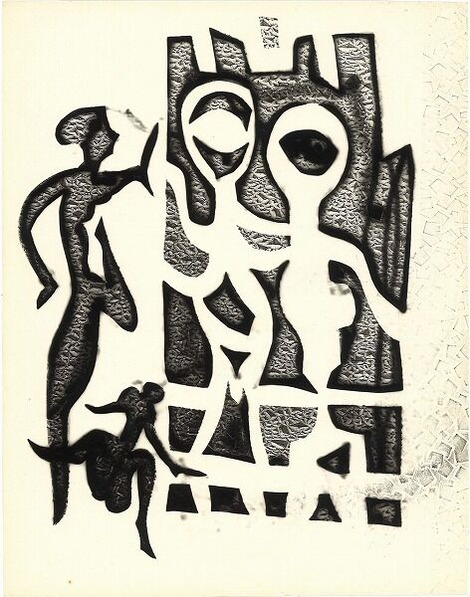

一見するとシンプルな構図に見えるが、瑛九の発言の通り、レイアウトは良く練られているように感じる。中心となる二人の人物らしきイメージは、光を透過しない状態で定着されている。その輪郭の周囲が切り抜かれ、光が透過して印画紙が露光するように設計されている。そして、その左側に見える、立像と座像とみなすことができる人物らしきイメージは、逆に、その形が切り抜かれ、印画紙が露光することによって定着されている。

素朴なデッサンとは異なり、このような明暗、あるいはネガポジの組み合わせとして画面の構成を考えるとなると、型紙を作る際に、最終的なレイアウトをよく考えておかねばならない。レイアウトというと、配置や構図と理解するのが一般的であるが、瑛九のフォト・デッサンの場合は、そこに、明暗やネガポジという要素が絡んでくる。そのように、瑛九におけるフォト・デッサンの制作の場面を具体的に思い浮かべることによって、「制作の前に「デッサン」や「レイアウト」を充分やって、それから本焼きに入ります。」という瑛九の言葉が、リアリティーを持って響いてくる。

まず、今回取り上げる作品について、型紙の制作という局面に焦点を当てて、全体的な構図について見てみたが、次に、印画紙上に出現しているテクスチュアについて、具体的に見てみよう。印画紙が露光しない状態で形が見えている人物らしき像の周囲に注目すると、そのエリアには、模様のような一定のパターンが認められる。これは、瑛九のフォト・デッサンの調査に携わる関係者の間で、俗に、「メロンの皮(のパターン)」などと呼ばれている柄である。

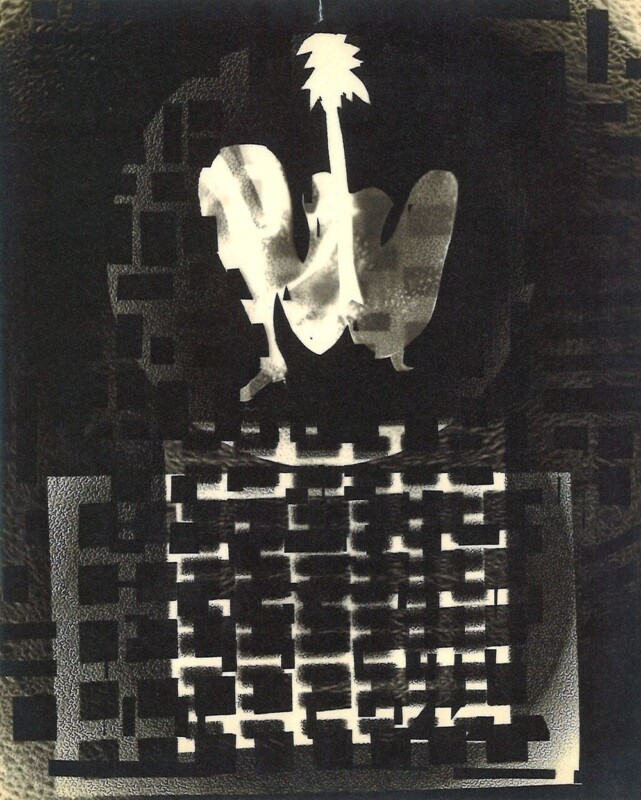

この「メロンの皮(のパターン)」を出現させているのは、模様が施された磨りガラスである。模様のある磨りガラスは、光を透過するものの、不透明に近い半透明というべき性質を備えており、光によって印画紙に定着される際は、ガラスとは全く異なる質感となる。湯浅コレクションの中では、ややわかりにくいが、以下の作品の右上をよく見ると、同じパターンが確認できる。

長年、このパターンを生じさせる磨りガラスがあるはずだと思っていたが、数年前、古いガラスを作品に用いたアーティストの展示を見た時に、念願叶って(?)、このパターンを持つガラスを見ることができた。そのことにより、瑛九のフォト・デッサンにおける「メロンの皮(のパターン)」が、間違いなく、磨りガラスに由来することが確信できた。また、補足しておくならば、今回取り上げる作品(fig.1)の右側にうっすらと見えているパターンも、同じく模様を施された磨りガラスに由来すると思われる。同様のパターンは、以下の作品にも表れている。

会話その2:カメラについて

「カメラで補ってみたいと時々思うこともあります。」という瑛九の発言は、きわめて興味深い。何故なら、「カメラで補ってみたい」という言い回しは、カメラを使って写真を撮影するという一般的なあり方ではなく、フォト・デッサンを制作するための複合的かつ総合的な技法に寄与するひとつの手段として、カメラという機構を位置付けていることを示しているからである。また、以前はカビネの組立を持っていたが、これを手放したという瑛九自身による発言も、非常に重要である。この発言からわかることは、瑛九のフォト・デッサンが、「カメラを使わない写真」とも称される、いわゆるフォトグラムの範疇におさまらないということである。

もし、フォトグラムという技法の応用、変形として、瑛九のフォト・デッサンがあるならば、ここでのカメラを使う気はないのかという質問に対しても、自分の技法にはカメラは必要ないという回答が導かれるであろうと推測される。しかし、瑛九は、「カメラで補ってみたい」と回答しているのだから、フォト・デッサンが、カメラを使わない技法に限定されるわけではないことは明らかである。カメラという機構を活かした工程を組み込んだ技法が用いられていないのは、単純に、瑛九がカメラを手放してしまい、手元にカメラがなかったことが理由であることが、この会話から、わかるのである。

瑛九の手元にずっとカメラがあり、「カメラで補ってみたいと時々思う」という動機に従って、カメラが活用されていたとしたらならば、瑛九のフォト・デッサンは、さらに豊かな成果をあげていたのではないだろうか。それは、1936年の時点において、いわゆるフォトグラムとは異なるタイプのフォト・デッサンが打ち出されていたことを、ここで想起するからである。

この傾向は、本連載の第1回において紹介した『みづゑ』1936年3月号に掲載された「瑛九氏のフォト・デッサン」を参照していただきたい。以下、該当の5点のうち、参考として、カメラによって撮影されたネガを用いたフォト・デッサンを、1点紹介しておく。

fig.5:『みづゑ』1936年3月号掲載「瑛九氏のフォト・デッサン」216頁

会話その3:印画紙について

「版画だと印画紙ほどシャープに出ない。絵筆では印画紙の持つトーンがとても描けません。」という瑛九の発言には、印画紙の能力への期待が込められている。都会の情景、夜の景色、光の魅力、そうした、瑛九にとってのリアルな「現実」を表現の対象とするときに、絵画や版画といったメディウムでは太刀打ちできない、印画紙こそが、そうした表現にふさわしいのだ、という瑛九の持論が、端的に表現されている。この論点について、瑛九をめぐる論考では、それほど重視されていないような感じがしており、その意味でも、ここで、改めて、この点を強調しておきたい。

この点に関して、瑛九は、1936年に発表された「現代生活と光と影と―フォトデッサンの作者としての感想―」において、極めて明快に表明している。重要な論点であるため、少し長くなるが、以下、引用する(旧字、旧仮名は現代表記に改めた)。

「つまりわれわれ美術家は視るということ、現実の歴史の側面を視ることを第一として、それに最も適合した表現手段を求めます。光と影による写真術もまた光と影の平面表現の上を科学的に分類表現しようとする時代が要求した表現技術に違いないので、私は画家として、その一部分を私の現実の興味あるモチーフに対する忠実なる方法として印画紙の能力を利用しているもので、それが私のフォトデッサンであります。新しい手段だとか古い手段だとかいうことでなしに、私は私の時代の現実を表現したいために、ただそれに忠実なるためにかかる表現方法を取ったにすぎません。我々の生活と、その周囲における人工的な物質にあてられている光と影、それを皆様に一考して頂きたく思います。ゆうぐれのちらほらと街灯がつき初め、あわただしく満員電車がはしり、自動車の数のふえるころの十字路の速度や光のいらいらした神経の絵画的表現をわれわれはどうすればよいであろうか。それへの一つの試作的なものを印画紙の微妙な感光の秘密にみつけだしたものの一つでフォトデッサンがあるわけでしょう。かくして絵画的表現の範囲は拡大されるこれも一つの現れです。」

出典:瑛九「現代生活と光と影と―フォトデッサンの作者としての感想―」『ホームライフ』1936年7月号、28頁。

この会話と上記の引用をふまえて、2点の作品を参考に紹介する。ほぼ同じ図柄で、明暗が逆転している。上記の引用において、印画紙を用いる理由として、光と影の表現への言及が見られるが、この2点においては、印画紙上に出現するイメージ自体が、光と影を入れ替えるかのように、反転している。この様な方法を可能にしているのは、上記の引用箇所において瑛九が指摘する「印画紙の能力」なのである。

会話その4:テクニックについて

「テクニックだけで行くと一枚、二枚はよいが、それ以上では直ぐ繰り返しになって退屈する。」という瑛九の発言は、いわゆるフォトグラムの限界を早くから瑛九が指摘していたことと直結している。フォトグラムは、偶然性に委ねる面が大きく、誰が取り組んでも似たようなものができるという面もある。瑛九は、そうしたフォトグラムの技法的特徴に由来する限界を、光の遊戯という表現を用いて、批判的にとらえていた。

もちろん、「テクニックだけでは世界が表現できない。思想が欲しい。」という切実な発言は、フォト・デッサンに限らず、絵画において、版画において、瑛九において、極めて重要な、制作に向かう基本的な態度であったことだろう。「思想」が必要である、という発言は、瑛九の芸術活動全体を貫く重要な態度であるが、第二次大戦をまたぐ時期に活動を展開した瑛九のような芸術家にとって、では、その思想とはいかなるものか、どのような思想を掲げるべきであるのか、という問題は、極めて重い問いであったことだろう。

このような論点は、否応なく、「現実について」や「作家としての覚書 レアリズムに就いて」などの瑛九の論考を想起させる。少し長くなるが、以下、引用する(旧字、旧仮名は現代表記に改め、原文の傍点は下線で示した)。

(編註:2025/07/02 サイト移行にともない下線を太字に変更いたしました)

「フォト・モンタージュそのものは技巧であって、それだけの意味に於いては時代精神の表現ではない。(中略)

フォトグラムだってそれと同じであり、これがテクニックは印画紙が存在した時に存在したであろうし、否、このテクニックの精神が絵画的精神なら人類がそれを発見した時から存在しているんだ。だから広告写真にフォトグラムのテクニックが当然なこととして美人画のとなりにあったって不思議でもなんでもない。フォトグラムそのものはなにも前衛的な表現ではないからである。その技巧的な方向が云々されるならまさに有史以前の原始人の影の発見のぬけがらにすぎないからだ。」

出典:瑛九「現実について」(初出『アトリエ』1937年6月号)、山田諭編『瑛九、下郷羊雄・レンズのアヴァンギャルド』(本の友社、2001年)への再録から引用、101頁。

「いわゆる写実主義はレアリズムではあり得ない。写実という手段は、これは生活態度ではあり得ない。レアリズムは生活態度である。これは生き方にあたえられた一つの言葉であるが、写実主義とはそのように切実にわれわれの耳にひびいてくる感情ではない。いわゆる写実的感情はきわめて写真機的な、人間生活の流を無視した所のものにはきちがえられているからだ。写真位うそはないものを、これは写真だからといって信じている人々の悲げきは、正に科学を利用しようとして科学に利用された人々の悲げきである。又その様な認識もあるからこそ芸術に於けるレアリズムの表現は決定的に、その様な悲げきのない時代の表現とは異なり、そこにレアリズム精神がある。」

出典:瑛九「作家としての覚書 レアリズムに就いて」(初出『アトリエ』1938年1月号)、山田諭編『瑛九、下郷羊雄・レンズのアヴァンギャルド』(本の友社、2001年)への再録から引用、108頁。

引用が長く続いてしまったが、ここでの会話と上記の引用をふまえて、以下の作品を参考に紹介する。タイトルの「とり小屋」は、瑛九の生活を、あるいは、瑛九が生きた時代の日本人の生活の、「リアル」な「現実」を、瑛九の言葉にならえば、「生活態度」を、示しているのかもしれない。写真機的な、写実的な表現とな異なる、「現実」そして「レアリズム」は、瑛九においては、この様な作品に結実しているのかもしれない。

会話その5:色彩について

瑛九のフォト・デッサンには、印画紙の上から吹き付けによって色彩を付与されている作品が存在する。従って、色彩を活用したフォト・デッサンは制作されており、発表もされているので、「未だ発表するところまで行っていません。」という発言は、このような制作の場面とは、別なことを示していると推測される。つまり、未だ発表するに至らないと瑛九が発言している技法とは、カラーの印画紙を用いたフォト・デッサンなのではないかと思われる。

参考になるのは、ガラスの原板に直接描画し、これを拡大焼き付けしたフォト・デッサンである。なぜならば、現存しているこの技法に用いられたガラスの原板には、色のある描画材料で、描画が行われているからである。このガラスの原板を用いたフォト・デッサンは、ゼラチン・シルバー・プリントの印画紙に焼き付けられているため、白黒の諧調の作品となっている。もし、このガラスの原板を、カラーの印画紙に焼き付けていたならば、異なる様相の作品が出現していたことだろう。この会話から、推測に過ぎないが、瑛九がカラーの印画紙によるフォト・デッサンの制作を視野に入れていたことを、読みとることもできるだろう。(この点に関しては、本連載第3回の fig.10~fig.13 を参照いただきたい。)

以上、1951年3月の丹平写真倶楽部の会報に掲載されている座談会における瑛九の発言をベースに、今回取り上げる作品と、参考作品を交えて、記述してみた。ここで紹介した作品は、あくまでも参考であり、本連載において紹介してきた多数の作品を見直しながら、瑛九の発言を読むことによって、より深い議論が導かれることだろう。今回引用した瑛九の発言は、フォト・デッサンの射程の、その広さと深さを改めて認識する上で、大きな示唆を与えてくれる。

Turn

今回は、不覚にも、この連載を開始して初めてとなる休載を経ての掲載となってしまった。苦しみの中、呻吟しながらの開始となったが、休載にはしないことを信条として執筆を続けてきたことを思うと、自業自得とはいえ、悔やんでも悔やみきれない。今回のベースとした資料がすぐに見つからず、最初はそのうち見つかるだろうと気楽に構えていたことが命取りとなってしまった。行方不明となっていた資料の捜索に時間がかかったことでペースが乱れ、その乱れたペースを取り戻せないまま、執筆が遅れに遅れてしまった。

全ては私自身の甘さと力不足に起因するものであり、ときの忘れもののスタッフの皆様と、この連載の読者の皆様に、この場を借りて、深くお詫び申し上げます。それでも、なんとか、苦労に苦労を重ねた回を、こうして書き上げることができた。そんな心情に沁み渡るのは、響いてくるのは、「It’s a hard way to come home」というフレーズだ。最後は、このフレーズで始まる「Turn」で締めくくることにしよう。この曲もまた、ニュー・オーダーの2005年のアルバム『Waiting For the Sirens’ Call』に収録されている。「Turn」を繰り返し聴こう、そのリリカルなサウンドと、「It’s time for me to go」というフレーズを心に刻み、連載のクライマックスへ向けて、再び走り出すために。

(うめづ げん)

図版出典

fig.1~3, fig.6~8:「第33回瑛九展・湯浅コレクション」より

fig.4:『光の化石』埼玉県立近代美術館、1997年

fig.5:『みづゑ』1936年3月号、216頁

■梅津 元

1966年神奈川県生まれ。1991年多摩美術大学大学院美術研究科修了。専門は芸術学。美術、写真、映像、音楽に関わる批評やキュレーションを中心に領域横断的な活動を展開。主なキュレーション:「DE/construct: Updating Modernism」NADiff modern & SuperDeluxe(2014)、「トランス/リアル-非実体的美術の可能性」ギャラリーαM(2016-17)など。1991年から2021年まで埼玉県立近代美術館学芸員 。同館における主な企画(共同企画を含む):「1970年-物質と知覚 もの派と根源を問う作家たち」(1995)、「ドナルド・ジャッド 1960-1991」(1999)、「プラスチックの時代|美術とデザイン」(2000)、「アーティスト・プロジェクト:関根伸夫《位相-大地》が生まれるまで」(2005)、「生誕100年記念 瑛九展」(2011)、「版画の景色-現代版画センターの軌跡」(2018)、「DECODE/出来事と記録-ポスト工業化社会の美術」(2019)など。

・梅津元のエッセイ「瑛九-フォト・デッサンの射程」は毎月24日更新予定です。どうぞお楽しみに。

●本日のお勧め作品は瑛九です。

《題不詳》

フォト・デッサン

45.2×55.7cm

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

●ときの忘れものの建築は阿部勤先生の設計です。

建築空間についてはWEBマガジン<コラージ2017年12月号18~24頁>に特集されています。

〒113-0021 東京都文京区本駒込5丁目4の1 LAS CASAS

TEL: 03-6902-9530、FAX: 03-6902-9531 E-mail:info[at]tokinowasuremono.com

https://www.tokinowasuremono.com/

営業時間=火曜~土曜の平日11時~19時。日・月・祝日は休廊。

JR及び南北線の駒込駅南口から約8分です。

コメント