高橋亨「元永定正のファニーアート」第2回(1980年執筆)

The Funny Art of Sadamasa MOTONAGA

▼グタイと元永定正

1.静的な初期作品

グタイの初期における元永定正の作品はおよそ3つのタイプにわけることができる。ひとつは芦屋市展で目をひいたという麦わらのツノをはやした石ころである。55年10月東京の小原会館でひらいた第1回具体美術展にも同様な作品をならべている。もうひとつは透明ビニールに着色した水をたたえたもので、グタイは56年に芦屋の同じ場所で今度は独自に「具体野外美術展」をひらいた。そのときは10メートルもある細長い筒状のビニールに水をいれ松の木から木へハンモックのように何本もわたした。水の重みで中央で折れた直線と、ビニールに水がたまったやわらかい曲線がおのずから空間を構成し、透明な色つきの水の美しさがアクセントをつくりだした作品である。この会場ではもうひとつ水を利用した作品をつくった。2×10メートルの浅いプールに、色セロファンで三角や四角にかこんだ舟にローソクをともしていくつか浮かべたもので、風にゆれ動いて美しい夜の作品である。それはお盆の精霊流しのようだといわれた。56年小原会館での第2回具体美術展では、四角の枠に張ったさまざまな色のビニールをつるして、その中央に水をたたえた作品を試みている。元永のこうした水による造形は、いずれも簡単な仕掛けでたくまざる効果をうんでいるのが特徴で、また重力や風など自然の力と法則をうまくとりいれている点が注目される。このころ元永は水のほかに煙も使っており、57年に大阪と東京の産経会館でひらいた「第1回舞台を使用する具体美術」では、舞台から大きな煙の輪を観客の頭の上にただよわせ、翌年大阪朝日会館でのその2回目の試みでは、ホールの天井までのびた巨大な透明のチューブから煙をはきださせたりした。こうした煙の作品も水のそれと同系列にいれることができるだろう。

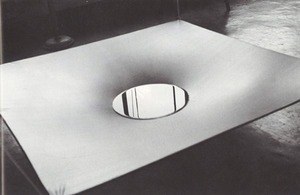

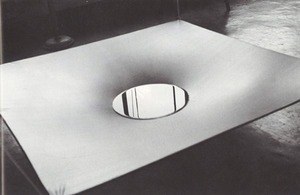

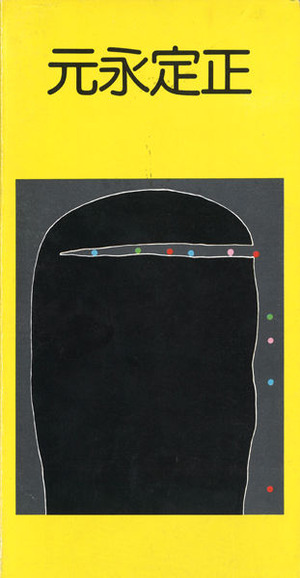

元永定正

元永定正

「作品 水」

1956年 鉄枠にビニール、水

90x90cm

5個制作し、会場によってレイアウトを変えた

*画像:『元永定正作品集1955-1983』(1983年、灰塚輝三 発行)より転載

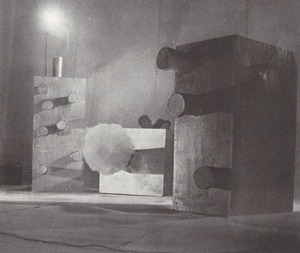

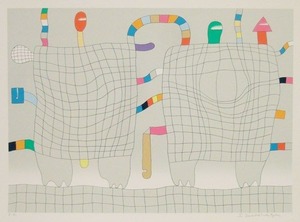

元永定正

元永定正

「作品 煙」

1956年 木

中央:90x90x90cmの箱、左右:180x90x90cmの箱

ボックスから煙が打ち出された瞬間。

*画像:『元永定正』(1980年、現代版画センター発行)より転載

吉原治良は56年12月号の芸術新潮に「具体美術宣言」をかき、それはグタイの思想を語るいわば唯一の公式見解となっているが、そのなかで「具体美術に於ては人間精神と物質とが対立したまゝ、握手している。」「個人の資質と選ばれた物質とがオートマチズムのるつぼの中で結合されたとき、われわれは未知の、未だ見て経験しない空間の形成に驚いた。」とのべている。物質を人間の精神と対等の存在としてとらえ、その自律性の尊重をうたったこの宣言は、50年代当時における先見的な思想として今日再評価されているものだが、同じころの元永の水や煙の仕事はそのグタイ思想を、おそらく偶然に、具体化している。これらの作品においてかれは、物質の物理的な存在形態のひきだし役にとどまっているといってよい。そうでありながらその形をひきだすにさいしてのデリカシー、ユーモア、抒情、あるいは意外性を見のがすことはできない。それらはのちの元永の作品に通じる特性であり、また石ころの作品にもみられるものである。元永定正というと、いわゆるアンフォルメル時代を頂点とするきわめて男性的で、強烈で、なまなましく生命力のあふれた作風が、特色として語られることが多い。事実そうした質もこの作家の一面として注目しなければならないが、同時にその半面を見のがすことはできない。力にたいする優しさ、動にたいする静、奔放さにたいする繊細さ、有機的生命にたいする無機質、そうした両面を混然とさせながらその独自性を確立してゆく元永の歩みのなかで、初期はその優しく静かな一面をナイーヴな感性でつづった時代である。具体美術宣言をなぞっていえば、人間精神と物質とが静かに対立し、優しく握手している時代だ。

元永の初期のその時代に、グタイの全体は必ずしもそうではなかったという点にも注意しなければならない。たとえば第2回野外展で嶋本昭三は、アセチレンガスの爆発力で手製の大砲からえのぐを飛ばして大画面をえがいており、先に書いたように第1回具体美術展での白髪や村上の行為はきわめて激しく、そうした強烈で動的な側面がグタイにたいする印象を支配したことは確かだろう。それにたいして元永は、舞台においても、めまぐるしく電球を点滅させる田中敦子の電気服や、その他の会員の肉体を使ったアクションのなかで、その煙の作品は場内を煙だらけにした強引さはあったとしても、どこか悠然としたところがあり、また作者自身はその物質が演じる奇観のかげにいた。グタイの他の作家たちとくらべても、この時期の元永は静かな男であったといえる。

2.初期の油絵

こうしたオブジェと、水や煙という流動物による試みのほか、元永定正の初期の仕事として油絵がある。油絵といっても、そのえのぐは塗料の溶液に自己流の顔料をまぜたしろものだそうだが、とにかく絵画である。前記のように芦屋市展に初めて出品したのは裸婦像だが、翌年から抽象画をだしはじめた。第1回具体美術展では着色した石ころ、天井からぶらさげたさかさくらげのような水の彫刻とともに、壁面には大小さまざまの絵を展示した。それは丘の上に棒がならんだようなもの、ナマコ状のにゅうとした形の上に点がならんだもの、あるいは空に飛行船がうかんだような絵、ビル街のゆがんだシルエットのような絵、雲のかたまりに雨の足がはえたような絵、また一筆がきでいびつな楕円を大小ならべたもの、こどもがかく太陽のような丸に放射状の線をえがいたものなどである。翌56年の芦屋市展出品作には宙を飛ぶ三角形のくらげのような絵がある。これは後年の画面にUFOのようなイメージのものが現れるその原型のようでおもしろい。第2、第3回具体美術展には先のまがった潜望鏡のような絵もでている。それに坊主頭に毛のはえたような作品である。

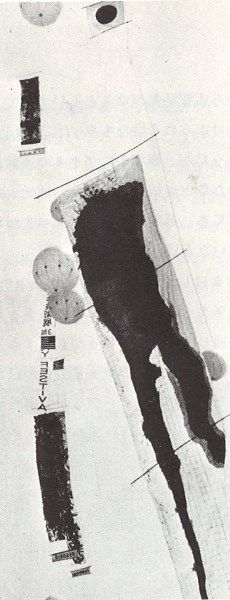

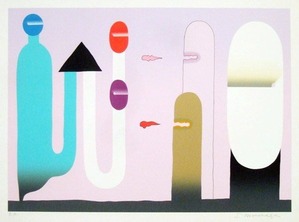

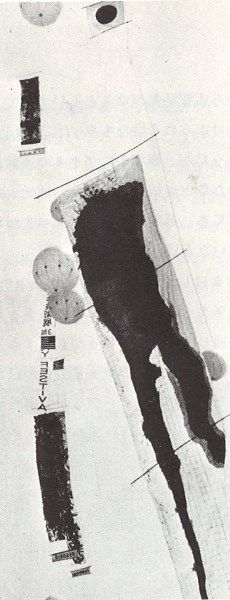

元永定正

元永定正

「作品」

1956年

油性・水性樹脂系絵具、キャンバス、パネル

159x112cm

*『元永定正作品集1955-1983』(1983年、灰塚輝三 発行)より転載

このようにグタイにはいったころの元永はいろんなフォルムを試みており、自分の鉱脈をさぐりだすための試掘の段階であることを示している。だがその試みるフォルムはことごとく、かれのいう“けったいなもの”であり、未知の表現、未見の形態を要求するグタイ精神をまともに受けとめて、自己流にさぐろうとした姿がある。この時期の元永のそうした絵のほとんどが“…のような”という形容をさそう性質をもっていることに注意したい。それらのなかで、坊主頭に毛のはえた“ような”絵は、実は元永が神戸にすみはじめたころ眺めた裏山の夜景の印象がイメージをうんだものだという。六甲山系の摩耶山頂に夜な夜な輝くネオンのまたたきが、坊主頭のフォルムの上の点々あるいは粗い毛の行列になった。つまり実景が原型になっている。そのあたりに元永のこうした絵を“…のような”と形容したくなる一因があるといえそうだが、しかしそれはかれの画面のなかで完全に抽象化されている点がより重要である。なぜならそれらの絵は山の風景画としておもしろいのではなくて、ただぬうっとした大きなフォルムと、それにくっついた点または短い線のとりあわせが、異様でまたユーモラスなのだ。純粋に抽象画のもたらす興趣である。またこれは一例であり、元永の絵がすべてイメージの原型を現実の視覚体験にもっているわけではない。にもかかわらずそれらの画面が“…のような”という日常の事物を借りた比喩をうながすのは、元永のイメージがある種のアンティームな次元からうまれでるためではなかろうか。うまれでるというのがわるければ、日常ときわめて親近な次元に位置しているといえばよいだろう。かれの画面がこののちも、グタイのさまざまな絵のなかでことに親しみをもって迎えられていったのも、そうした性質によるものと思われる。未知の領域へ果敢な冒険をつづけたグタイにあって、元永の作品はこの点でやや異なるニュアンスを秘めている。

3.グタイとアンフォルメル

グタイは当初からの活発な創造活動にもかかわらず、ようやく認知されるようになったのはニ、三年たってからである。吉原治良は「当時、『具体』は誹謗と黙殺の真只中にあった。……日本の批評家たちは誰かが、一口味わったあとでないとなかなか喰いつこうとはしない。ミシェル・タピエは実に内外を通じて『具体』と真正面から取組んだ最初の批評家であった。」と残念がっている。当時の美術界は抽象分野においてもまだ微温的なモダンアートが大勢をしめていたこと、具体美術展は第一回から東京でひらかれているのに、関西のグループということで、中央にかたよった日本の美術機構に受けいれられなかったこと、また今日のPR時代ではふつうのことだが、グタイは最初から広報活動がゆきとどいていて、それがかえって売名的と受けとられる場合もあったことなど、いろんな事情はあったようだが、要するにグタイの運動が当時の美術概念を超えていたことが根本であろう。地元大阪でも好奇心はかきたてられても、どのように評価すべきかおおかたのひとはとまどっていたという印象がある。

それが57年にパリから初来日したタピエによって大きくクローズアップされたのが、グタイがいわば公認されるきっかけになり、さらにタピエを通じて海外にグタイが進出する道がひらかれたのであった。そして何人かのグタイ会員が日本を代表する現代作家としてそだってゆく。そのなかで吉原治良は別格として、グタイの双璧とよぶべき作家が元永定正と白髪一雄である。

タピエは51年3月にパリで「激情の対決」展、52年6月に「アンフォルメルの意味するもの」展を組織し、アンフォルメル(非定型)の主張を展開しはじめており、精力的に各国をまわって自分の尺度にかなう作家と作品を発掘していたが、日本ではグタイ・グループや勅使河原蒼風、実験公房の福島秀子らの作家に関心をよせた。アンフォルメルについては、フランスから帰った批評家富永惣一によってすでに伝えられ、56年11月には「世界・今日の美術展」で多くのアンフォルメル絵画が紹介されて注目をひきつつあったが、57年になるとタピエのほか、アンフォルメル作家にかぞえられていたフランスのジョルジュ・マチウ、アメリカのサム・フランシス、在パリ作家の今井俊満らがおとずれてそれぞれ作品展をひらき、マチウによる制作の実演公開なども行われ、また再びアンフォルメル作品をならべた「世界現代芸術展」がひらかれるなどあって、いわゆるアンフォルメルの嵐がまきおこることになる。60年代がはじまるころまでその嵐は“熱い抽象”の類型を増殖しつづけるが、公募団体展にも大きな影響をあたえ、その抽象勢力が立場を逆転して具象より優位にたったといわれたのもこのころである。

元永定正

元永定正

「作品 ミッシェル・タピエ氏に捧ぐ」

1958年

布、油彩

230x150cm

*『元永定正作品集1955-1983』(1983年、灰塚輝三 発行)より転載

「空中展覧会」

「空中展覧会」

1960年

国内・国外合わせて30名の作家から寄せられた絵を大きく引き伸ばし、アドバルーンにつけて空に浮かべた。手前右が元永定正の作品。

インターナショナル・スカイ・フェスティバル(大阪・高島屋屋上)

*画像:『元永定正』(1980年、現代版画センター発行)より転載

タピエはグタイの活動に最大級の賛辞を呈し、グタイの吉原治良は日本ではえられなかった理論的裏づけをタピエのアンフォルメル運動にみいだしたから、両者が一挙に緊密な関係になったのは当然であり、58年にグタイはタピエの協力のもとに、外国作家とグタイおよびタピエ選択による日本作家の作品による「新しい絵画世界展《アンフォルメルと具体》」を東京、大阪その他でひらいた。こうしてグタイは新しい世界的潮流のなかでクローズアップされ、日本におけるアンフォルメルの牙城とみられるようになり、初期につづくグタイの中期としての、いわばアンフォルメル時代を迎えるが、ただグタイの事実上のアンフォルメル絵画は、タピエの来日以前から、いいかえるとアンフォルメル旋風が吹きはじめる前から、グタイのなかでひとつの動向をなしていたということは、やはり事実として認めておく必要はあるだろう。それはすでに足でかいていた白髪一雄、大砲でえのぐを飛ばした嶋本昭三だけでなく、グタイがグループ結成とともに出した「具体」誌1号所収の絵は、あらあらしく盛られたマチエール、奔放なカリグラフィ、中心を捨てた画面全体への拡散、オートマティスムといったアンフォルメル絵画の一般的な様態を驚くほどはっきりと示している。グタイのアンフォルメルはむしろグループ結成以前からはじまっていたともいえる。

もっとも、グタイの絵がすべてそうであったというのではなく、たとえば金山明は画面の端に直線をちょっといれただけの絵をかいたりしており、きわだった対照をなしている。元永定正の絵もちがっていた。57年10月にひらいた第4回具体美術展出品の画面には、まだあの山の光景に触発されたというイメージがえがかれている。ただ、頭だけ見えていた親指が根本まで現われたような異様さがまし、のちのかれの絵によくみられるフォルムの骨格が定まってきたようにみえる。頂上の小さな点もまだならんでいる。このように当時の元永の絵にはまとまったひとつのフォルムがあった。いろいろな方法でフォルムをこわし拡散させようとしていた多くのグタイの絵と、その点で異なっていたのであり、その形は平塗りの色面でつくられ、マチエールに激しい所作はみられない。初期の元永の絵はアンフォルメル一般とは異なる資質をもっていたといってよい。

4.元永定正の“流し”

タピエ初来日の翌年ひらいた「新しい絵画世界展」でもマッス状のフォルムによる表現はかわらないが、こぶしをつきだした腕のような形で、ぶきみで強烈なヴァイタリティをたたえ、元永の表現にみる特色のひとつが現われはじめている。同時に技法のうえでも変化がみえはじめる。それまでの絵におけるフォルムは明確な輪郭でえがかれていた。57年の出品作には筆痕が勢いよく輪郭の外に飛びでた画面もあるが、試みにとどまったようだ。だが今度は元永の絵が変貌してゆく確かなきざしである。そしてそれは偶然はじまったと作者自身はいっている。この絵の少し前から、明確なフォルムの面上でマチエールの動きがはじまっていた。日本画で使われるたらしこみという技法で、色面に変化をつけることをはじめていたのだが、あくまで輪郭の内部での処理のつもりであったそれが、たまたま流れて外にはみだしてしまったのである。ところがよくみると意外におもしろい効果がでていたのだという。「新しい絵画世界展」の出品作はそんな効果がなまなましさを加えているようだ。

やがて元永の絵の強烈な“顔”になるあの奔放自在に流れ、まじりあう悪夢のような色彩の饗宴は、このように偶然からうまれたかもしれない。だがおそらく偶然だけではない。初期の絵においていわば無口で静的なフォルムのなかにじっと満を持していた元永の生命力がせきをきったように、どっとあふれでた観がある。ものがあふれでるのは必然である。内に満ち、たたえきれなくなってあふれるのだ。元永の絵はそのあふれでるという表現がおそらくふさわしい。元永のえのぐの流しは、ただえのぐがキャンバスの表面を流れて模様をのこすといったものではなく、むしろキャンバスの内側からえのぐがあふれでて、飛沫をあげ流れにじんだようにみえる。外を流れるのでなく、内から外へ流れでるのである。元永の流しは実際、画面のひとつ、またはいくつかの地点から四方に流れだし、下方へしたたりおちる流動の軌跡をえがくものが多い。同じところから何色ものえのぐが湧出をくりかえすことも多い。そのたびに原初的な生命の創造がくりかえされ、他の色とまじりあいながらカオスを現出する。

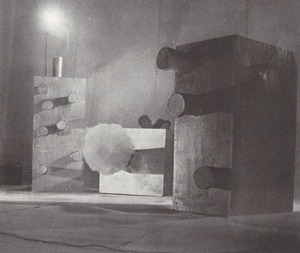

元永定正

元永定正

「作品」

1962年

油性・水性樹脂系絵具、キャンバス、パネル

173x274cm

*『元永定正作品集1955-1983』(1983年、灰塚輝三 発行)より転載

赤、黄、黒、緑その他の強烈な色彩があふれ流動する元永定正のそうした画面では、その流しの効果のもつ卓抜な表出力のゆえに、いっさいがオートマティスムによって演じられているかのようにみえるが、しかしそこでも明確なフォルムが底にあるという事実は興味ぶかい。つまり下絵があるのである。元永の当時の技法については、画家佐々木豊による「塗料の魔術」(美術手帖1966年4月)というアトリエ訪問記がくわしく伝えているが、スケッチブックにかきためた単純なフォルムのデッサンをキャンバスに簡単な輪郭線で拡大する。そのフォルムを元にして、あらかじめ見当をつけた流しを行なう。わずかな傾斜をつけて床にねかせたキャンバスをえのぐが時間をかけてじわじわと流れる。そうした流しをくりかえすのである。流れたえのぐは最初の輪郭線を消し去り、その境界からあふれでてカオスと化すが、初め予定したフォルムの構造そのものは最後まで残るのだという。決してすべてがオートマティスムからうまれでるのではない。このように一定のフォルムを基本にし、それを保持しようとするところに、外観は変貌しながらも、やはり初期以来かわらない元永の作画姿勢とその絵の質があり、またその表現のどうどうとしながらも激しい意思的な強さは、そこからうまれるのだろう。

しかし同時に、オートマティスムによるえのぐ自体のあふれでる痕跡の強力な効果も、いうまでもなく元永の絵の特質である。元永が流しに使うえのぐは実は、合成樹脂系のエナメル塗料で、油えのぐは「品がよすぎて」よくないのだという。かれの絵のような流しにはエナメル塗料は使いやすいという理由もあるが、庶民的なけんらんさともいえそうなその色彩の強さのもとでもあろう。そしてそれはどろどろとし魔術的な妖しさを秘めながら、決して陰微ではなく、カラッとして開放的である。フォルムは有機的生命的だが、マチエールは無機的に乾いている。それはひとつには塗料という物質自身が、元永が自分の絵は「引力がつくる」というその自然の法則のもとにくりひろげるオートマティスムが、おのずからそうさせるのではなかろうか。吉原治良が具体美術宣言で「具体美術は物質を変貌しない。具体美術は物質に生命を与えるものだ。」とかき「物質は物質のままでその特質を露呈したとき物語りをはじめ、絶叫さえする。」といったグタイの物質観が、元永の絵において典型的に具体化されているように思える。元永はエナメル塗料に生命を与え、その物質が絶叫している。

元永定正

元永定正

「聖火」

1964年

油性・水性樹脂系絵具、キャンバス、木パネル

322x182cm

*『元永定正作品集1955-1983』(1983年、灰塚輝三 発行)より転載

この時期のフォルムは頭があって、尾が下にのびた巨大なオタマジャクシのようなものが多い。それは初期の“山の絵”の坊主頭のつづきであることを印象づけ、また細長い潜望鏡のような形との関連を思わせることもある。その頭の部分でえのぐが散り、物質同士が複雑微妙にからみあって、相克と融和の色彩ドラマを演じるが、そうしたありさまは威嚇したり哄笑したり、あるいは毒気をはきだしたりする奇怪なお化けのようにもみえる。それは強烈にグロテスクだが、どこか陽気で人なつこくユーモラスである。まじめくさらない明るいふざけ、おかしさも元永の絵の特色であり、むしろ資質の中核をなすものとして、のちの画面に発展してゆくことになる。

5.元永定正とアンフォルメル

ダタイがマーサ・ジャクソン画廊で初めての海外展である具体ニューヨーク展をひらいた58年ごろから、元永自身が渡米する66年ごろまでつづいたこうした作品によって、元永定正は現代美術のにない手として高い評価をかちえた。59年イタリアの第11回プレミオ・リソーネ展で買上賞にえらばれたのを手はじめに、64年の第6回現代日本美術展、66年の同第7回展ではたてつづけに優秀賞を受賞している。その前の61年にひらかれた第6回日本国際美術展での、初めて招待され出品した元永の絵の果敢なたたかいは、賞こそのがしたがひとつの語り草になっている。その選考の場で元永の作品は、当時画壇の第一人者と目された林武とグランプリを争い、結局は結着がつかずこの年はグランプリなしということになり、ふたりとも他の賞も逸してしまった。いわば元永は初陣にもかかわらず古豪林武と相討ちを演じたわけで、画壇新勢力の登場をつよく印象づけたのである。

こうして元永は現代美術作家としての位置を確かなものにし、またグタイ・グループの代表的存在とみられるようになったが、タピエによるアンフォルメルの潮流のなかで脚光をあびたグタイの代表作家とは、すなわち日本におけるアンフォルメルの代表作家と目されることでもあった。足でえがいたアクション・ペインター白髪一雄とともに、元永はそうした印象を強烈にあたえたのである。たしかにこの時期の元永の絵は流しのオートマティスムによって、えのぐという物質自体が生命力にあふれた混沌の世界をうみだしており、アンフォルメルとよぶのがふさわしい。だが元永のこのアンフォルメル絵画の印象の強烈さは、かれにたいする見方をそこに固定化するおそれをはらんでおり、この時期を基準に元永を解釈することは作家としての本質を見のがすことになりかねないのである。むしろ元永におけるアンフォルメルは、イメージを追い求める一貫した過程のなかでの一段階としてとらえるのが、作家の実像により迫る方法だと思われる。そのように理解したうえで、この時期は元永の軌跡のなかでのひとつのピークということができる。元永が脚光をあびはじめる60年代初めは、すでにヨーロッパではヌーヴォー・レアリスムが、アメリカではネオ・ダダイズムがおこり、また日本でもそれに呼応するように荒川修作、篠原有司男らがグループ「ネオ・ダダイズム・オルガナイザー」を結成して、アンフォルメル以後の世界がひらかれつつあった。そのようにしてアンフォルメル旋風が通りすぎていったあとで、逆に元永にたいする評価がたかまったということは、かれの絵にアンフォルメル以外のつよい魅力と質があったということでなかろうかと思われる。

(たかはしとおる 続く)

第1回は6月2日に掲載しました。

第3回は6月6日に掲載します。

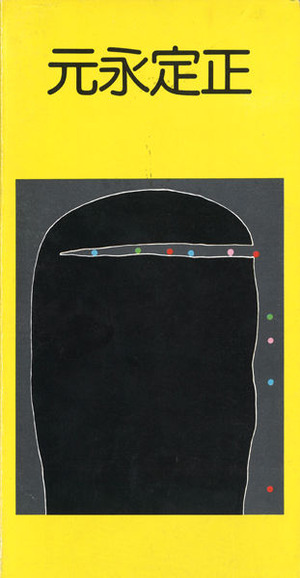

*『元永定正』(1980年、現代版画センター発行)より再録掲載

~~~~

『元永定正』

1980年2月10日

現代版画センター 発行

60ページ

22.0x11.0cm

執筆:金関寿夫、高橋亨

■高橋 亨 Takahashi Toru

1927年神戸市生まれ。美術評論家、大阪芸術大学名誉教授。

東京大学文学部を卒業後、1952年に産経新聞大阪本社に入り、文化部記者として主に展覧会評など美術関係を担当して11年後に退社。具体美術協会の活動は結成直後から実見し、数多くの批評を発表。美術評論活動を続けながら1971年より26年間、大阪芸術大学教授を務める。兼務として大阪府民ギャラリー館長(1976―79)、大阪府立現代美術センター館長(1979―87)。

大阪府民ギャラリーでは、具体解散後初の本格的な回顧展「具体美術の18年」(1976)開催と、詳細な記録集『具体美術の18年』の発行に尽力。その他、徳島県文化の森建設顧問として徳島県立近代美術館設立に参画し同館館長(1990―91)、滋賀県立近代美術館館長(2003―06)を歴任。

●出品作品を順次ご紹介します。

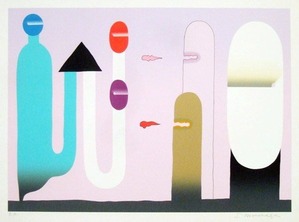

元永定正 Sadamasa MOTONAGA

元永定正 Sadamasa MOTONAGA

《オレンジの中で》

1977年

シルクスクリーン(刷り:石田了一)

イメージサイズ:47.0×61.0cm

シートサイズ:50.0×65.0cm

Ed.100 サインあり

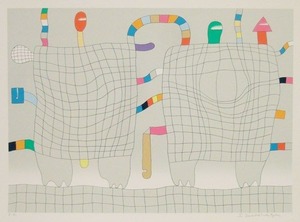

元永定正 Sadamasa MOTONAGA

元永定正 Sadamasa MOTONAGA

《ひかりでているあかしかく》

1984年

シルクスクリーン(刷り:石田了一)

イメージサイズ:66.0×46.0cm

シートサイズ:75.2×55.0cm

Ed.150 サインあり

元永定正 Sadamasa MOTONAGA

元永定正 Sadamasa MOTONAGA

《ノーベル賞オマージュゆかわ》

1983年

シルクスクリーン(刷り:石田了一+平賀裕敏)

イメージサイズ:65.7×46.0cm

シートサイズ:76.0×56.0cm

Ed.100 サインあり

元永定正 Sadamasa MOTONAGA

元永定正 Sadamasa MOTONAGA

《ノーベル賞オマージュ さとう》

1983年

シルクスクリーン(刷り:石田了一+平賀裕敏)

イメージサイズ:66.0×46.0cm

シートサイズ:75.8×55.7cm

Ed.100 サインあり

元永定正 Sadamasa MOTONAGA

元永定正 Sadamasa MOTONAGA

《ノーベル賞オマージュ ともなが》

1983年

シルクスクリーン(刷り:石田了一+平賀裕敏)

イメージサイズ:66.0×46.0cm

シートサイズ:75.5×55.5cm

Ed.100 サインあり

元永定正 Sadamasa MOTONAGA

元永定正 Sadamasa MOTONAGA

《ノーベル賞オマージュかわばた》

1983年

シルクスクリーン(刷り:石田了一+平賀裕敏)

イメージサイズ:46.0x66.0cm

シートサイズ:56.0x76.0cm

Ed.100 サインあり

元永定正 Sadamasa MOTONAGA

元永定正 Sadamasa MOTONAGA

《ノーベル賞オマージュふくい》

1983年

シルクスクリーン(刷り:石田了一+平賀裕敏)

イメージサイズ:45.8x66.0cm

シートサイズ:56.0x76.0cm

Ed.100 サインあり

◆ときの忘れものは2015年6月3日[水]―6月13日[土]「元永定正 もこもこワールド」を開催しています(*会期中無休)。

具体グループで活躍した元永定正は1970年代から本格的に版画制作に取り組みます。本展では1977~1984年に制作された版画代表作30点をご紹介します。

出品リストは既にホームページに掲載しました。価格リストをご希望の方は、「件名」「お名前」「連絡先(住所)」を明記してメールにてお申し込みください

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

The Funny Art of Sadamasa MOTONAGA

▼グタイと元永定正

1.静的な初期作品

グタイの初期における元永定正の作品はおよそ3つのタイプにわけることができる。ひとつは芦屋市展で目をひいたという麦わらのツノをはやした石ころである。55年10月東京の小原会館でひらいた第1回具体美術展にも同様な作品をならべている。もうひとつは透明ビニールに着色した水をたたえたもので、グタイは56年に芦屋の同じ場所で今度は独自に「具体野外美術展」をひらいた。そのときは10メートルもある細長い筒状のビニールに水をいれ松の木から木へハンモックのように何本もわたした。水の重みで中央で折れた直線と、ビニールに水がたまったやわらかい曲線がおのずから空間を構成し、透明な色つきの水の美しさがアクセントをつくりだした作品である。この会場ではもうひとつ水を利用した作品をつくった。2×10メートルの浅いプールに、色セロファンで三角や四角にかこんだ舟にローソクをともしていくつか浮かべたもので、風にゆれ動いて美しい夜の作品である。それはお盆の精霊流しのようだといわれた。56年小原会館での第2回具体美術展では、四角の枠に張ったさまざまな色のビニールをつるして、その中央に水をたたえた作品を試みている。元永のこうした水による造形は、いずれも簡単な仕掛けでたくまざる効果をうんでいるのが特徴で、また重力や風など自然の力と法則をうまくとりいれている点が注目される。このころ元永は水のほかに煙も使っており、57年に大阪と東京の産経会館でひらいた「第1回舞台を使用する具体美術」では、舞台から大きな煙の輪を観客の頭の上にただよわせ、翌年大阪朝日会館でのその2回目の試みでは、ホールの天井までのびた巨大な透明のチューブから煙をはきださせたりした。こうした煙の作品も水のそれと同系列にいれることができるだろう。

元永定正

元永定正「作品 水」

1956年 鉄枠にビニール、水

90x90cm

5個制作し、会場によってレイアウトを変えた

*画像:『元永定正作品集1955-1983』(1983年、灰塚輝三 発行)より転載

元永定正

元永定正「作品 煙」

1956年 木

中央:90x90x90cmの箱、左右:180x90x90cmの箱

ボックスから煙が打ち出された瞬間。

*画像:『元永定正』(1980年、現代版画センター発行)より転載

吉原治良は56年12月号の芸術新潮に「具体美術宣言」をかき、それはグタイの思想を語るいわば唯一の公式見解となっているが、そのなかで「具体美術に於ては人間精神と物質とが対立したまゝ、握手している。」「個人の資質と選ばれた物質とがオートマチズムのるつぼの中で結合されたとき、われわれは未知の、未だ見て経験しない空間の形成に驚いた。」とのべている。物質を人間の精神と対等の存在としてとらえ、その自律性の尊重をうたったこの宣言は、50年代当時における先見的な思想として今日再評価されているものだが、同じころの元永の水や煙の仕事はそのグタイ思想を、おそらく偶然に、具体化している。これらの作品においてかれは、物質の物理的な存在形態のひきだし役にとどまっているといってよい。そうでありながらその形をひきだすにさいしてのデリカシー、ユーモア、抒情、あるいは意外性を見のがすことはできない。それらはのちの元永の作品に通じる特性であり、また石ころの作品にもみられるものである。元永定正というと、いわゆるアンフォルメル時代を頂点とするきわめて男性的で、強烈で、なまなましく生命力のあふれた作風が、特色として語られることが多い。事実そうした質もこの作家の一面として注目しなければならないが、同時にその半面を見のがすことはできない。力にたいする優しさ、動にたいする静、奔放さにたいする繊細さ、有機的生命にたいする無機質、そうした両面を混然とさせながらその独自性を確立してゆく元永の歩みのなかで、初期はその優しく静かな一面をナイーヴな感性でつづった時代である。具体美術宣言をなぞっていえば、人間精神と物質とが静かに対立し、優しく握手している時代だ。

元永の初期のその時代に、グタイの全体は必ずしもそうではなかったという点にも注意しなければならない。たとえば第2回野外展で嶋本昭三は、アセチレンガスの爆発力で手製の大砲からえのぐを飛ばして大画面をえがいており、先に書いたように第1回具体美術展での白髪や村上の行為はきわめて激しく、そうした強烈で動的な側面がグタイにたいする印象を支配したことは確かだろう。それにたいして元永は、舞台においても、めまぐるしく電球を点滅させる田中敦子の電気服や、その他の会員の肉体を使ったアクションのなかで、その煙の作品は場内を煙だらけにした強引さはあったとしても、どこか悠然としたところがあり、また作者自身はその物質が演じる奇観のかげにいた。グタイの他の作家たちとくらべても、この時期の元永は静かな男であったといえる。

2.初期の油絵

こうしたオブジェと、水や煙という流動物による試みのほか、元永定正の初期の仕事として油絵がある。油絵といっても、そのえのぐは塗料の溶液に自己流の顔料をまぜたしろものだそうだが、とにかく絵画である。前記のように芦屋市展に初めて出品したのは裸婦像だが、翌年から抽象画をだしはじめた。第1回具体美術展では着色した石ころ、天井からぶらさげたさかさくらげのような水の彫刻とともに、壁面には大小さまざまの絵を展示した。それは丘の上に棒がならんだようなもの、ナマコ状のにゅうとした形の上に点がならんだもの、あるいは空に飛行船がうかんだような絵、ビル街のゆがんだシルエットのような絵、雲のかたまりに雨の足がはえたような絵、また一筆がきでいびつな楕円を大小ならべたもの、こどもがかく太陽のような丸に放射状の線をえがいたものなどである。翌56年の芦屋市展出品作には宙を飛ぶ三角形のくらげのような絵がある。これは後年の画面にUFOのようなイメージのものが現れるその原型のようでおもしろい。第2、第3回具体美術展には先のまがった潜望鏡のような絵もでている。それに坊主頭に毛のはえたような作品である。

元永定正

元永定正「作品」

1956年

油性・水性樹脂系絵具、キャンバス、パネル

159x112cm

*『元永定正作品集1955-1983』(1983年、灰塚輝三 発行)より転載

このようにグタイにはいったころの元永はいろんなフォルムを試みており、自分の鉱脈をさぐりだすための試掘の段階であることを示している。だがその試みるフォルムはことごとく、かれのいう“けったいなもの”であり、未知の表現、未見の形態を要求するグタイ精神をまともに受けとめて、自己流にさぐろうとした姿がある。この時期の元永のそうした絵のほとんどが“…のような”という形容をさそう性質をもっていることに注意したい。それらのなかで、坊主頭に毛のはえた“ような”絵は、実は元永が神戸にすみはじめたころ眺めた裏山の夜景の印象がイメージをうんだものだという。六甲山系の摩耶山頂に夜な夜な輝くネオンのまたたきが、坊主頭のフォルムの上の点々あるいは粗い毛の行列になった。つまり実景が原型になっている。そのあたりに元永のこうした絵を“…のような”と形容したくなる一因があるといえそうだが、しかしそれはかれの画面のなかで完全に抽象化されている点がより重要である。なぜならそれらの絵は山の風景画としておもしろいのではなくて、ただぬうっとした大きなフォルムと、それにくっついた点または短い線のとりあわせが、異様でまたユーモラスなのだ。純粋に抽象画のもたらす興趣である。またこれは一例であり、元永の絵がすべてイメージの原型を現実の視覚体験にもっているわけではない。にもかかわらずそれらの画面が“…のような”という日常の事物を借りた比喩をうながすのは、元永のイメージがある種のアンティームな次元からうまれでるためではなかろうか。うまれでるというのがわるければ、日常ときわめて親近な次元に位置しているといえばよいだろう。かれの画面がこののちも、グタイのさまざまな絵のなかでことに親しみをもって迎えられていったのも、そうした性質によるものと思われる。未知の領域へ果敢な冒険をつづけたグタイにあって、元永の作品はこの点でやや異なるニュアンスを秘めている。

3.グタイとアンフォルメル

グタイは当初からの活発な創造活動にもかかわらず、ようやく認知されるようになったのはニ、三年たってからである。吉原治良は「当時、『具体』は誹謗と黙殺の真只中にあった。……日本の批評家たちは誰かが、一口味わったあとでないとなかなか喰いつこうとはしない。ミシェル・タピエは実に内外を通じて『具体』と真正面から取組んだ最初の批評家であった。」と残念がっている。当時の美術界は抽象分野においてもまだ微温的なモダンアートが大勢をしめていたこと、具体美術展は第一回から東京でひらかれているのに、関西のグループということで、中央にかたよった日本の美術機構に受けいれられなかったこと、また今日のPR時代ではふつうのことだが、グタイは最初から広報活動がゆきとどいていて、それがかえって売名的と受けとられる場合もあったことなど、いろんな事情はあったようだが、要するにグタイの運動が当時の美術概念を超えていたことが根本であろう。地元大阪でも好奇心はかきたてられても、どのように評価すべきかおおかたのひとはとまどっていたという印象がある。

それが57年にパリから初来日したタピエによって大きくクローズアップされたのが、グタイがいわば公認されるきっかけになり、さらにタピエを通じて海外にグタイが進出する道がひらかれたのであった。そして何人かのグタイ会員が日本を代表する現代作家としてそだってゆく。そのなかで吉原治良は別格として、グタイの双璧とよぶべき作家が元永定正と白髪一雄である。

タピエは51年3月にパリで「激情の対決」展、52年6月に「アンフォルメルの意味するもの」展を組織し、アンフォルメル(非定型)の主張を展開しはじめており、精力的に各国をまわって自分の尺度にかなう作家と作品を発掘していたが、日本ではグタイ・グループや勅使河原蒼風、実験公房の福島秀子らの作家に関心をよせた。アンフォルメルについては、フランスから帰った批評家富永惣一によってすでに伝えられ、56年11月には「世界・今日の美術展」で多くのアンフォルメル絵画が紹介されて注目をひきつつあったが、57年になるとタピエのほか、アンフォルメル作家にかぞえられていたフランスのジョルジュ・マチウ、アメリカのサム・フランシス、在パリ作家の今井俊満らがおとずれてそれぞれ作品展をひらき、マチウによる制作の実演公開なども行われ、また再びアンフォルメル作品をならべた「世界現代芸術展」がひらかれるなどあって、いわゆるアンフォルメルの嵐がまきおこることになる。60年代がはじまるころまでその嵐は“熱い抽象”の類型を増殖しつづけるが、公募団体展にも大きな影響をあたえ、その抽象勢力が立場を逆転して具象より優位にたったといわれたのもこのころである。

元永定正

元永定正「作品 ミッシェル・タピエ氏に捧ぐ」

1958年

布、油彩

230x150cm

*『元永定正作品集1955-1983』(1983年、灰塚輝三 発行)より転載

「空中展覧会」

「空中展覧会」1960年

国内・国外合わせて30名の作家から寄せられた絵を大きく引き伸ばし、アドバルーンにつけて空に浮かべた。手前右が元永定正の作品。

インターナショナル・スカイ・フェスティバル(大阪・高島屋屋上)

*画像:『元永定正』(1980年、現代版画センター発行)より転載

タピエはグタイの活動に最大級の賛辞を呈し、グタイの吉原治良は日本ではえられなかった理論的裏づけをタピエのアンフォルメル運動にみいだしたから、両者が一挙に緊密な関係になったのは当然であり、58年にグタイはタピエの協力のもとに、外国作家とグタイおよびタピエ選択による日本作家の作品による「新しい絵画世界展《アンフォルメルと具体》」を東京、大阪その他でひらいた。こうしてグタイは新しい世界的潮流のなかでクローズアップされ、日本におけるアンフォルメルの牙城とみられるようになり、初期につづくグタイの中期としての、いわばアンフォルメル時代を迎えるが、ただグタイの事実上のアンフォルメル絵画は、タピエの来日以前から、いいかえるとアンフォルメル旋風が吹きはじめる前から、グタイのなかでひとつの動向をなしていたということは、やはり事実として認めておく必要はあるだろう。それはすでに足でかいていた白髪一雄、大砲でえのぐを飛ばした嶋本昭三だけでなく、グタイがグループ結成とともに出した「具体」誌1号所収の絵は、あらあらしく盛られたマチエール、奔放なカリグラフィ、中心を捨てた画面全体への拡散、オートマティスムといったアンフォルメル絵画の一般的な様態を驚くほどはっきりと示している。グタイのアンフォルメルはむしろグループ結成以前からはじまっていたともいえる。

もっとも、グタイの絵がすべてそうであったというのではなく、たとえば金山明は画面の端に直線をちょっといれただけの絵をかいたりしており、きわだった対照をなしている。元永定正の絵もちがっていた。57年10月にひらいた第4回具体美術展出品の画面には、まだあの山の光景に触発されたというイメージがえがかれている。ただ、頭だけ見えていた親指が根本まで現われたような異様さがまし、のちのかれの絵によくみられるフォルムの骨格が定まってきたようにみえる。頂上の小さな点もまだならんでいる。このように当時の元永の絵にはまとまったひとつのフォルムがあった。いろいろな方法でフォルムをこわし拡散させようとしていた多くのグタイの絵と、その点で異なっていたのであり、その形は平塗りの色面でつくられ、マチエールに激しい所作はみられない。初期の元永の絵はアンフォルメル一般とは異なる資質をもっていたといってよい。

4.元永定正の“流し”

タピエ初来日の翌年ひらいた「新しい絵画世界展」でもマッス状のフォルムによる表現はかわらないが、こぶしをつきだした腕のような形で、ぶきみで強烈なヴァイタリティをたたえ、元永の表現にみる特色のひとつが現われはじめている。同時に技法のうえでも変化がみえはじめる。それまでの絵におけるフォルムは明確な輪郭でえがかれていた。57年の出品作には筆痕が勢いよく輪郭の外に飛びでた画面もあるが、試みにとどまったようだ。だが今度は元永の絵が変貌してゆく確かなきざしである。そしてそれは偶然はじまったと作者自身はいっている。この絵の少し前から、明確なフォルムの面上でマチエールの動きがはじまっていた。日本画で使われるたらしこみという技法で、色面に変化をつけることをはじめていたのだが、あくまで輪郭の内部での処理のつもりであったそれが、たまたま流れて外にはみだしてしまったのである。ところがよくみると意外におもしろい効果がでていたのだという。「新しい絵画世界展」の出品作はそんな効果がなまなましさを加えているようだ。

やがて元永の絵の強烈な“顔”になるあの奔放自在に流れ、まじりあう悪夢のような色彩の饗宴は、このように偶然からうまれたかもしれない。だがおそらく偶然だけではない。初期の絵においていわば無口で静的なフォルムのなかにじっと満を持していた元永の生命力がせきをきったように、どっとあふれでた観がある。ものがあふれでるのは必然である。内に満ち、たたえきれなくなってあふれるのだ。元永の絵はそのあふれでるという表現がおそらくふさわしい。元永のえのぐの流しは、ただえのぐがキャンバスの表面を流れて模様をのこすといったものではなく、むしろキャンバスの内側からえのぐがあふれでて、飛沫をあげ流れにじんだようにみえる。外を流れるのでなく、内から外へ流れでるのである。元永の流しは実際、画面のひとつ、またはいくつかの地点から四方に流れだし、下方へしたたりおちる流動の軌跡をえがくものが多い。同じところから何色ものえのぐが湧出をくりかえすことも多い。そのたびに原初的な生命の創造がくりかえされ、他の色とまじりあいながらカオスを現出する。

元永定正

元永定正「作品」

1962年

油性・水性樹脂系絵具、キャンバス、パネル

173x274cm

*『元永定正作品集1955-1983』(1983年、灰塚輝三 発行)より転載

赤、黄、黒、緑その他の強烈な色彩があふれ流動する元永定正のそうした画面では、その流しの効果のもつ卓抜な表出力のゆえに、いっさいがオートマティスムによって演じられているかのようにみえるが、しかしそこでも明確なフォルムが底にあるという事実は興味ぶかい。つまり下絵があるのである。元永の当時の技法については、画家佐々木豊による「塗料の魔術」(美術手帖1966年4月)というアトリエ訪問記がくわしく伝えているが、スケッチブックにかきためた単純なフォルムのデッサンをキャンバスに簡単な輪郭線で拡大する。そのフォルムを元にして、あらかじめ見当をつけた流しを行なう。わずかな傾斜をつけて床にねかせたキャンバスをえのぐが時間をかけてじわじわと流れる。そうした流しをくりかえすのである。流れたえのぐは最初の輪郭線を消し去り、その境界からあふれでてカオスと化すが、初め予定したフォルムの構造そのものは最後まで残るのだという。決してすべてがオートマティスムからうまれでるのではない。このように一定のフォルムを基本にし、それを保持しようとするところに、外観は変貌しながらも、やはり初期以来かわらない元永の作画姿勢とその絵の質があり、またその表現のどうどうとしながらも激しい意思的な強さは、そこからうまれるのだろう。

しかし同時に、オートマティスムによるえのぐ自体のあふれでる痕跡の強力な効果も、いうまでもなく元永の絵の特質である。元永が流しに使うえのぐは実は、合成樹脂系のエナメル塗料で、油えのぐは「品がよすぎて」よくないのだという。かれの絵のような流しにはエナメル塗料は使いやすいという理由もあるが、庶民的なけんらんさともいえそうなその色彩の強さのもとでもあろう。そしてそれはどろどろとし魔術的な妖しさを秘めながら、決して陰微ではなく、カラッとして開放的である。フォルムは有機的生命的だが、マチエールは無機的に乾いている。それはひとつには塗料という物質自身が、元永が自分の絵は「引力がつくる」というその自然の法則のもとにくりひろげるオートマティスムが、おのずからそうさせるのではなかろうか。吉原治良が具体美術宣言で「具体美術は物質を変貌しない。具体美術は物質に生命を与えるものだ。」とかき「物質は物質のままでその特質を露呈したとき物語りをはじめ、絶叫さえする。」といったグタイの物質観が、元永の絵において典型的に具体化されているように思える。元永はエナメル塗料に生命を与え、その物質が絶叫している。

元永定正

元永定正「聖火」

1964年

油性・水性樹脂系絵具、キャンバス、木パネル

322x182cm

*『元永定正作品集1955-1983』(1983年、灰塚輝三 発行)より転載

この時期のフォルムは頭があって、尾が下にのびた巨大なオタマジャクシのようなものが多い。それは初期の“山の絵”の坊主頭のつづきであることを印象づけ、また細長い潜望鏡のような形との関連を思わせることもある。その頭の部分でえのぐが散り、物質同士が複雑微妙にからみあって、相克と融和の色彩ドラマを演じるが、そうしたありさまは威嚇したり哄笑したり、あるいは毒気をはきだしたりする奇怪なお化けのようにもみえる。それは強烈にグロテスクだが、どこか陽気で人なつこくユーモラスである。まじめくさらない明るいふざけ、おかしさも元永の絵の特色であり、むしろ資質の中核をなすものとして、のちの画面に発展してゆくことになる。

5.元永定正とアンフォルメル

ダタイがマーサ・ジャクソン画廊で初めての海外展である具体ニューヨーク展をひらいた58年ごろから、元永自身が渡米する66年ごろまでつづいたこうした作品によって、元永定正は現代美術のにない手として高い評価をかちえた。59年イタリアの第11回プレミオ・リソーネ展で買上賞にえらばれたのを手はじめに、64年の第6回現代日本美術展、66年の同第7回展ではたてつづけに優秀賞を受賞している。その前の61年にひらかれた第6回日本国際美術展での、初めて招待され出品した元永の絵の果敢なたたかいは、賞こそのがしたがひとつの語り草になっている。その選考の場で元永の作品は、当時画壇の第一人者と目された林武とグランプリを争い、結局は結着がつかずこの年はグランプリなしということになり、ふたりとも他の賞も逸してしまった。いわば元永は初陣にもかかわらず古豪林武と相討ちを演じたわけで、画壇新勢力の登場をつよく印象づけたのである。

こうして元永は現代美術作家としての位置を確かなものにし、またグタイ・グループの代表的存在とみられるようになったが、タピエによるアンフォルメルの潮流のなかで脚光をあびたグタイの代表作家とは、すなわち日本におけるアンフォルメルの代表作家と目されることでもあった。足でえがいたアクション・ペインター白髪一雄とともに、元永はそうした印象を強烈にあたえたのである。たしかにこの時期の元永の絵は流しのオートマティスムによって、えのぐという物質自体が生命力にあふれた混沌の世界をうみだしており、アンフォルメルとよぶのがふさわしい。だが元永のこのアンフォルメル絵画の印象の強烈さは、かれにたいする見方をそこに固定化するおそれをはらんでおり、この時期を基準に元永を解釈することは作家としての本質を見のがすことになりかねないのである。むしろ元永におけるアンフォルメルは、イメージを追い求める一貫した過程のなかでの一段階としてとらえるのが、作家の実像により迫る方法だと思われる。そのように理解したうえで、この時期は元永の軌跡のなかでのひとつのピークということができる。元永が脚光をあびはじめる60年代初めは、すでにヨーロッパではヌーヴォー・レアリスムが、アメリカではネオ・ダダイズムがおこり、また日本でもそれに呼応するように荒川修作、篠原有司男らがグループ「ネオ・ダダイズム・オルガナイザー」を結成して、アンフォルメル以後の世界がひらかれつつあった。そのようにしてアンフォルメル旋風が通りすぎていったあとで、逆に元永にたいする評価がたかまったということは、かれの絵にアンフォルメル以外のつよい魅力と質があったということでなかろうかと思われる。

(たかはしとおる 続く)

第1回は6月2日に掲載しました。

第3回は6月6日に掲載します。

*『元永定正』(1980年、現代版画センター発行)より再録掲載

~~~~

『元永定正』

1980年2月10日

現代版画センター 発行

60ページ

22.0x11.0cm

執筆:金関寿夫、高橋亨

■高橋 亨 Takahashi Toru

1927年神戸市生まれ。美術評論家、大阪芸術大学名誉教授。

東京大学文学部を卒業後、1952年に産経新聞大阪本社に入り、文化部記者として主に展覧会評など美術関係を担当して11年後に退社。具体美術協会の活動は結成直後から実見し、数多くの批評を発表。美術評論活動を続けながら1971年より26年間、大阪芸術大学教授を務める。兼務として大阪府民ギャラリー館長(1976―79)、大阪府立現代美術センター館長(1979―87)。

大阪府民ギャラリーでは、具体解散後初の本格的な回顧展「具体美術の18年」(1976)開催と、詳細な記録集『具体美術の18年』の発行に尽力。その他、徳島県文化の森建設顧問として徳島県立近代美術館設立に参画し同館館長(1990―91)、滋賀県立近代美術館館長(2003―06)を歴任。

●出品作品を順次ご紹介します。

元永定正 Sadamasa MOTONAGA

元永定正 Sadamasa MOTONAGA《オレンジの中で》

1977年

シルクスクリーン(刷り:石田了一)

イメージサイズ:47.0×61.0cm

シートサイズ:50.0×65.0cm

Ed.100 サインあり

元永定正 Sadamasa MOTONAGA

元永定正 Sadamasa MOTONAGA《ひかりでているあかしかく》

1984年

シルクスクリーン(刷り:石田了一)

イメージサイズ:66.0×46.0cm

シートサイズ:75.2×55.0cm

Ed.150 サインあり

元永定正 Sadamasa MOTONAGA

元永定正 Sadamasa MOTONAGA《ノーベル賞オマージュゆかわ》

1983年

シルクスクリーン(刷り:石田了一+平賀裕敏)

イメージサイズ:65.7×46.0cm

シートサイズ:76.0×56.0cm

Ed.100 サインあり

元永定正 Sadamasa MOTONAGA

元永定正 Sadamasa MOTONAGA《ノーベル賞オマージュ さとう》

1983年

シルクスクリーン(刷り:石田了一+平賀裕敏)

イメージサイズ:66.0×46.0cm

シートサイズ:75.8×55.7cm

Ed.100 サインあり

元永定正 Sadamasa MOTONAGA

元永定正 Sadamasa MOTONAGA《ノーベル賞オマージュ ともなが》

1983年

シルクスクリーン(刷り:石田了一+平賀裕敏)

イメージサイズ:66.0×46.0cm

シートサイズ:75.5×55.5cm

Ed.100 サインあり

元永定正 Sadamasa MOTONAGA

元永定正 Sadamasa MOTONAGA《ノーベル賞オマージュかわばた》

1983年

シルクスクリーン(刷り:石田了一+平賀裕敏)

イメージサイズ:46.0x66.0cm

シートサイズ:56.0x76.0cm

Ed.100 サインあり

元永定正 Sadamasa MOTONAGA

元永定正 Sadamasa MOTONAGA《ノーベル賞オマージュふくい》

1983年

シルクスクリーン(刷り:石田了一+平賀裕敏)

イメージサイズ:45.8x66.0cm

シートサイズ:56.0x76.0cm

Ed.100 サインあり

◆ときの忘れものは2015年6月3日[水]―6月13日[土]「元永定正 もこもこワールド」を開催しています(*会期中無休)。

具体グループで活躍した元永定正は1970年代から本格的に版画制作に取り組みます。本展では1977~1984年に制作された版画代表作30点をご紹介します。

出品リストは既にホームページに掲載しました。価格リストをご希望の方は、「件名」「お名前」「連絡先(住所)」を明記してメールにてお申し込みください

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

コメント