建築家の手の在り処

植田実(2000年執筆)

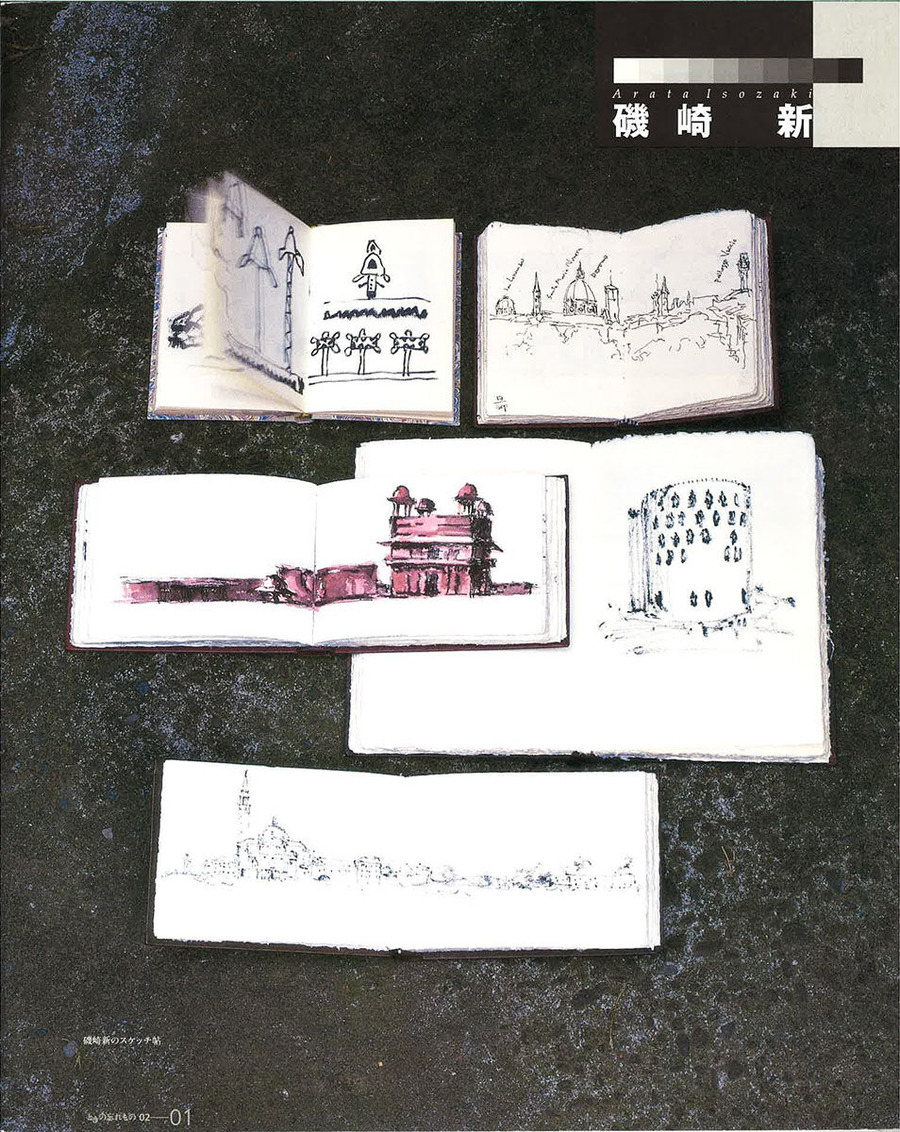

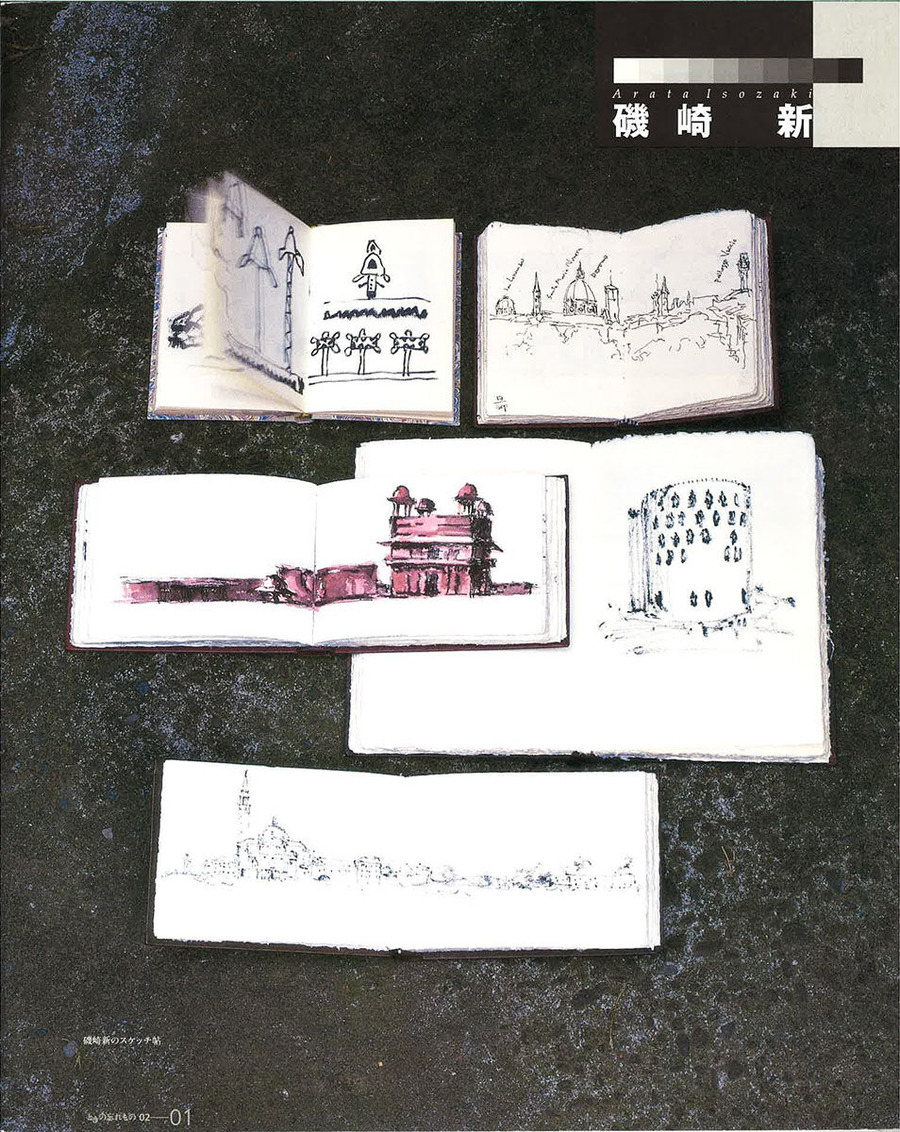

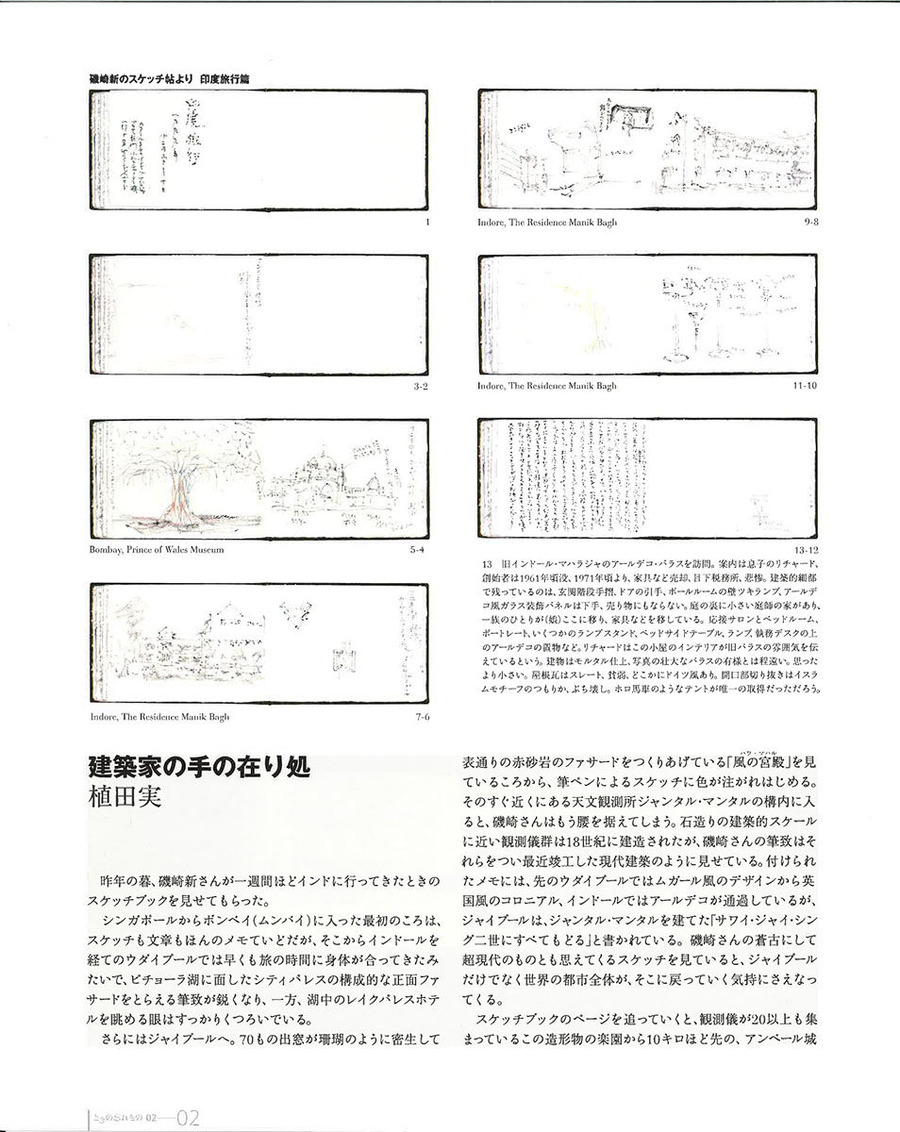

昨年の暮、磯崎新さんが一週間ほどインドに行ってきたときのスケッチブックを見せてもらった。

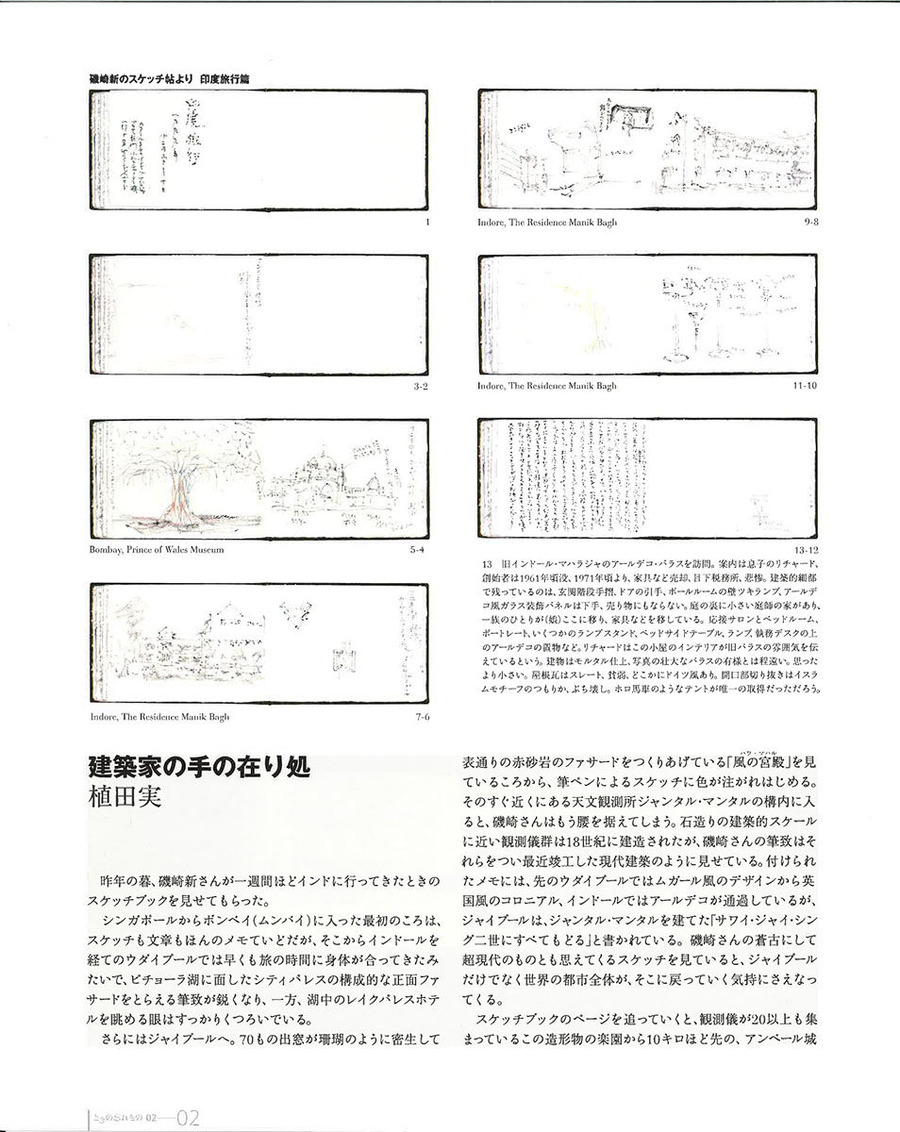

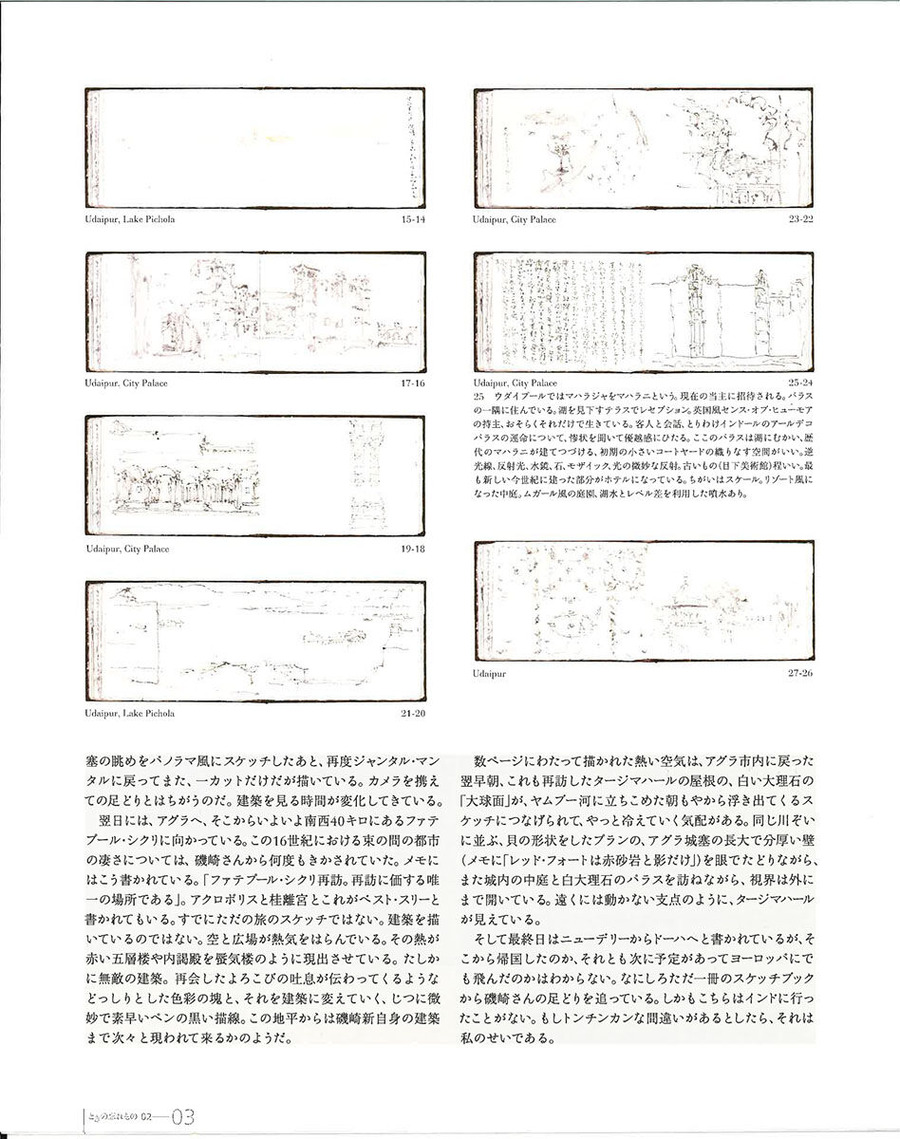

シンガポールからボンペイ(ムンバイ)に入った最初のころは、スケッチも文章もほんのメモていどだが、そこからインドールを経てのウダイプールでは早くも旅の時間に身体が合ってきたみたいで、ピチョーラ湖に面したシティパレスの構成的な正面ファサードをとらえる筆致が鋭くなり、一方、湖中のレイクパレスホテルを眺める眼はすっかりくつろいでいる。

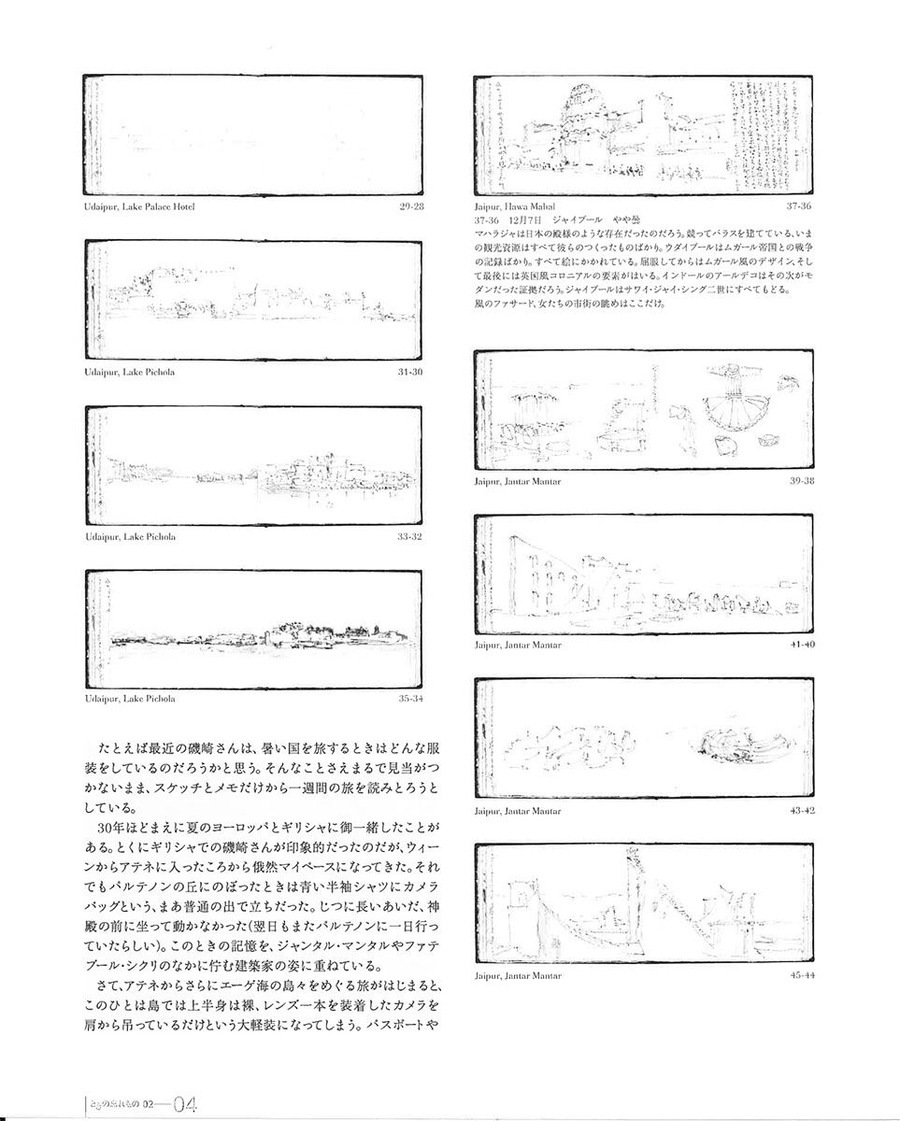

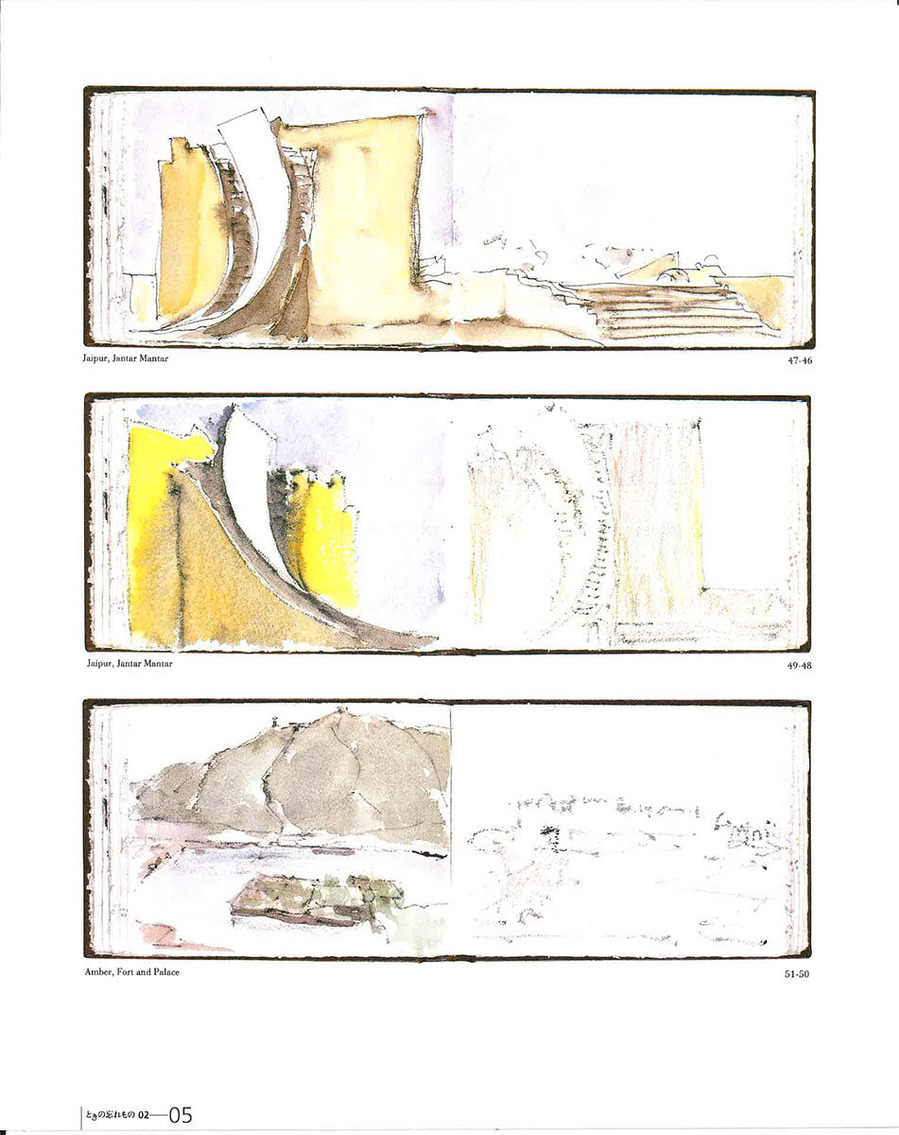

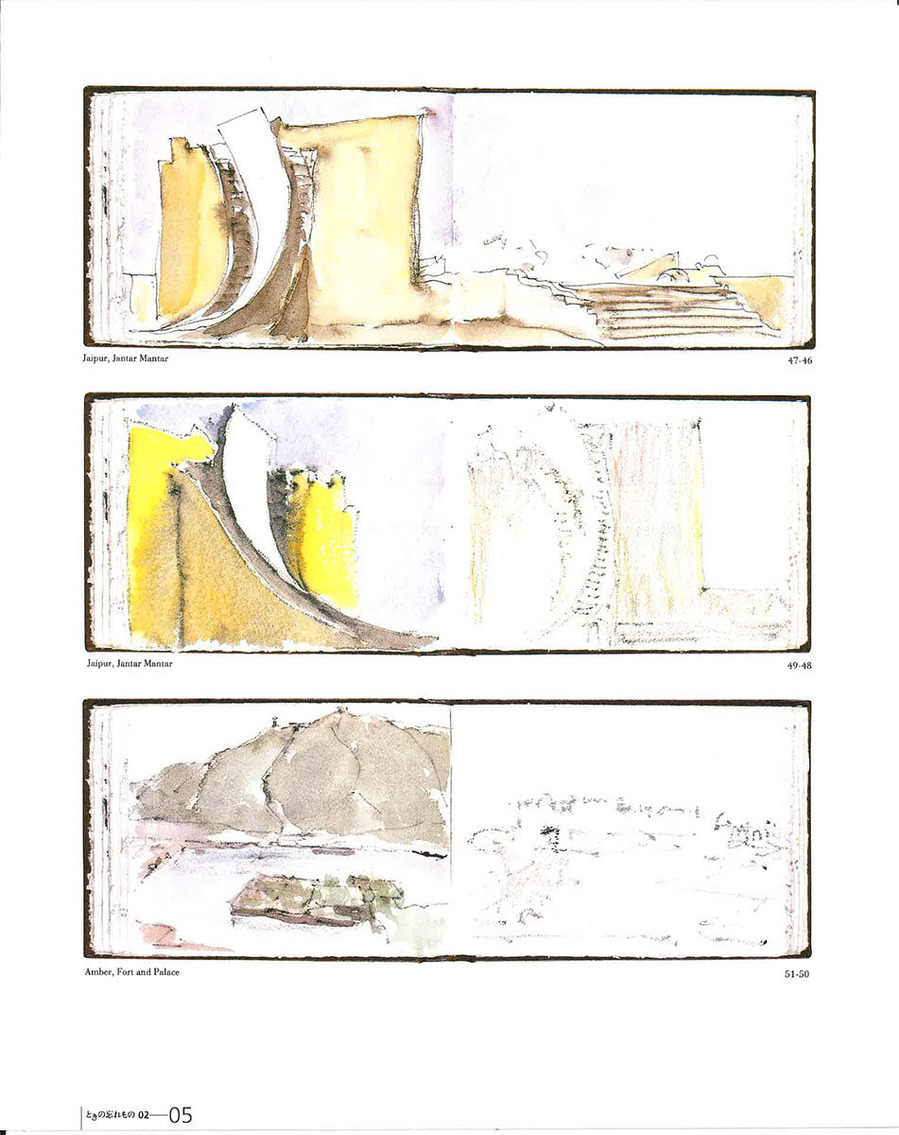

さらにはジャイプールへ。70もの出窓が珊瑚のように密生して表通りの赤砂岩のファサードをつくりあげている「風の宮殿(ハワ・マハル)」を見ているころから、筆ペンによるスケッチに色が注がれはじめる。 そのすぐ近くにある天文観測所ジャンタル・マンタルの構内に入ると、磯崎さんはもう腰を据えてしまう。石造りの建築的スケールに近い観測儀群は18世紀に建造されたが、磯崎さんの筆致はそれらをつい最近竣工した現代建築のように見せている。付けられたメモには、先のウダイプールではムガール風のデザインから英国風のコロニアル、インドールではアールデコが通過しているが、ジャイプールは、ジャンタル・マンタルを建てた「サワイ・ジャイ・シング二世にすべてもどる」と書かれている。磯崎さんの蒼古にして超現代のものとも思えてくるスケッチを見ていると、ジャイプールだけでなく世界の都市全体が、そこに戻っていく気持にさえなってくる。

スケッチブックのページを追っていくと、観測儀が20以上も集まっているこの造形物の楽園から10キロほど先の、アンベール城塞の眺めをパノラマ風にスケッチしたあと、再度ジャンタル・マンタルに戻ってまた、一カットだけだが描いている。カメラを携えての足どりとはちがうのだ。建築を見る時間が変化してきている。

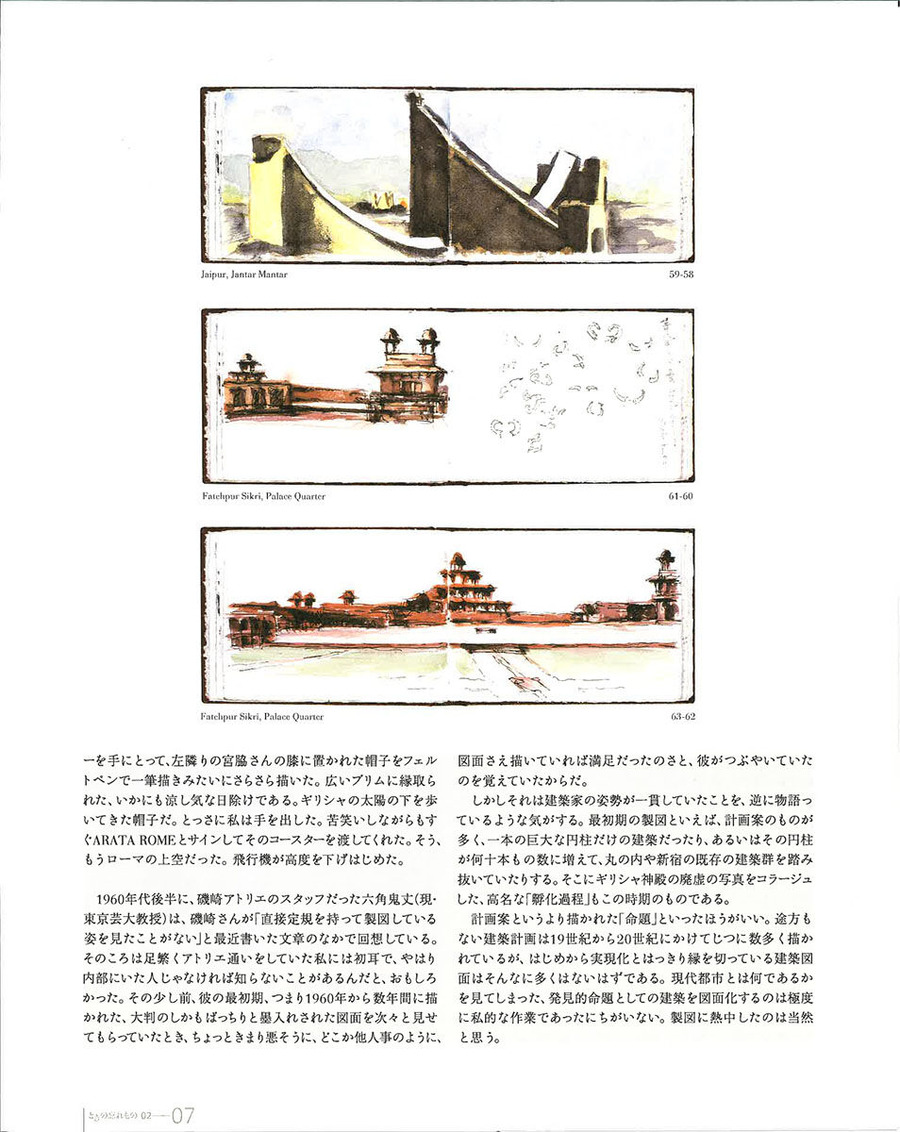

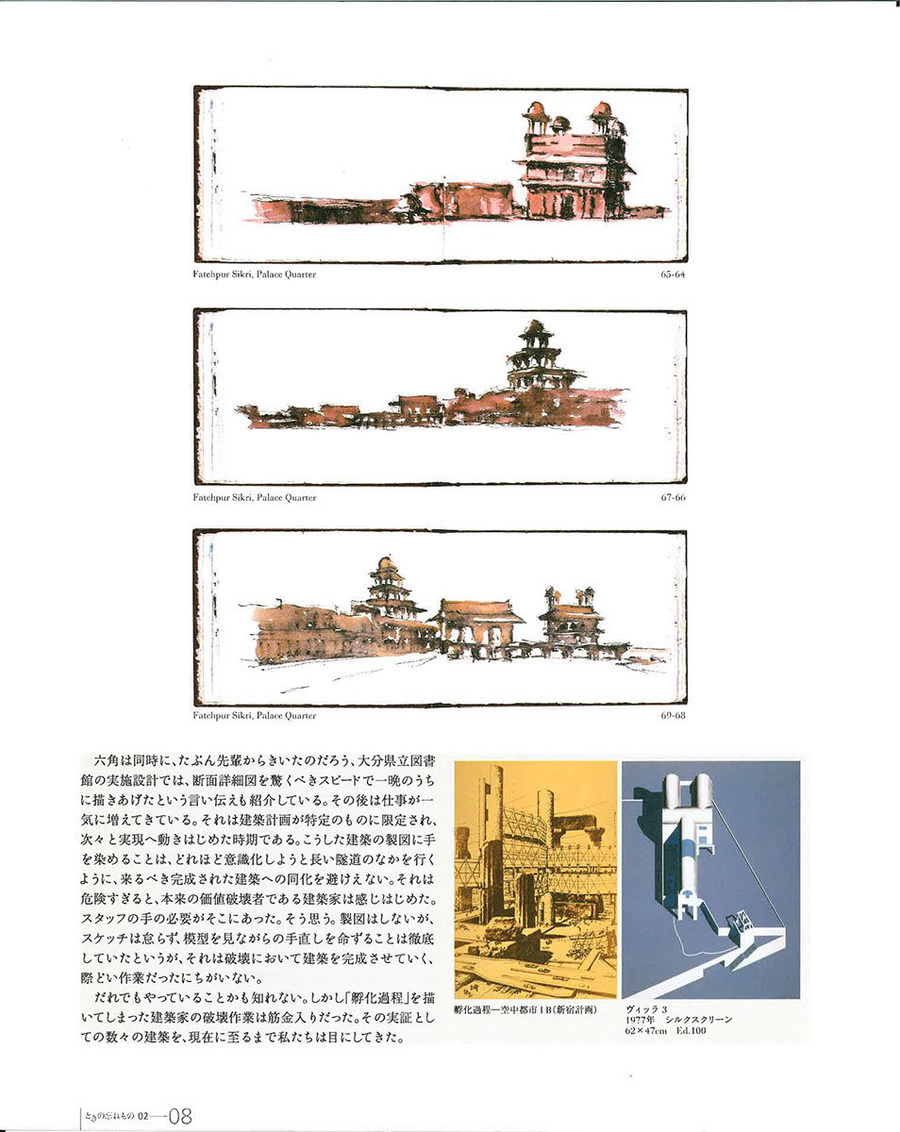

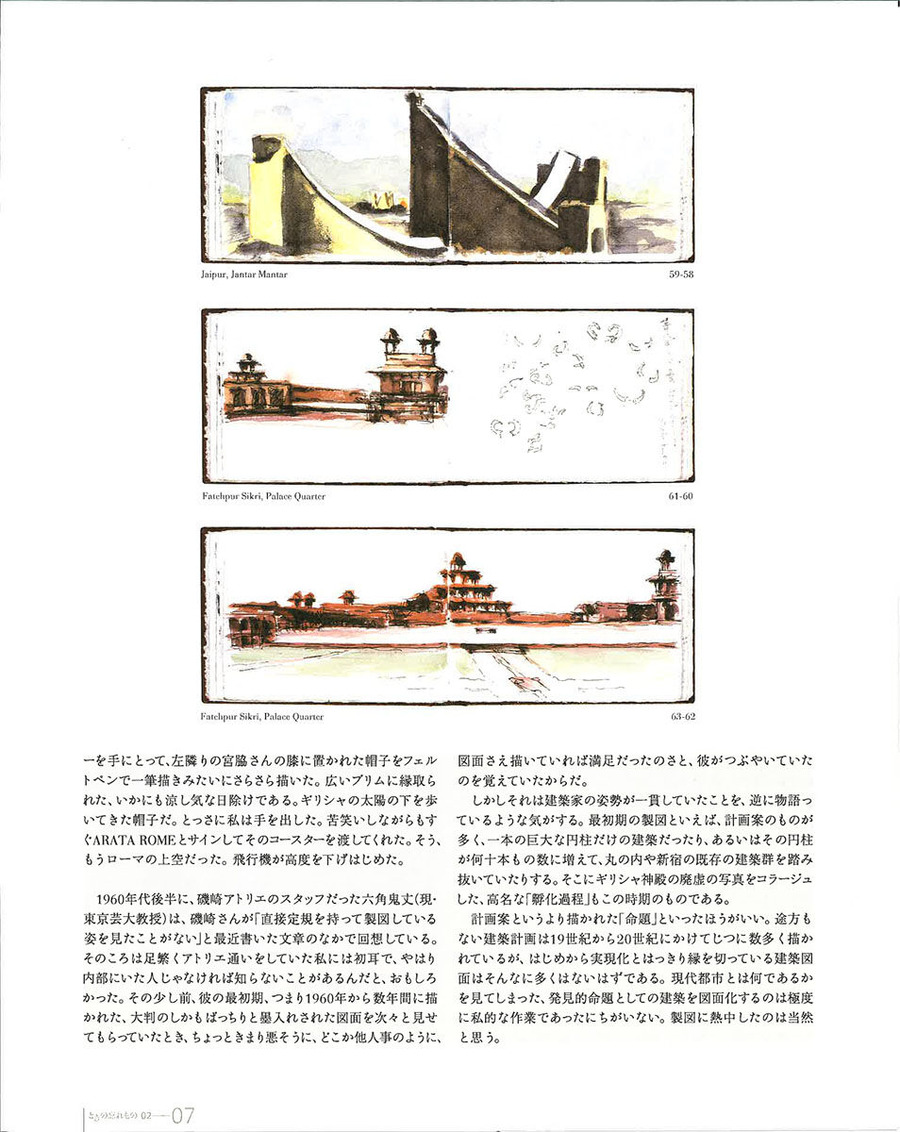

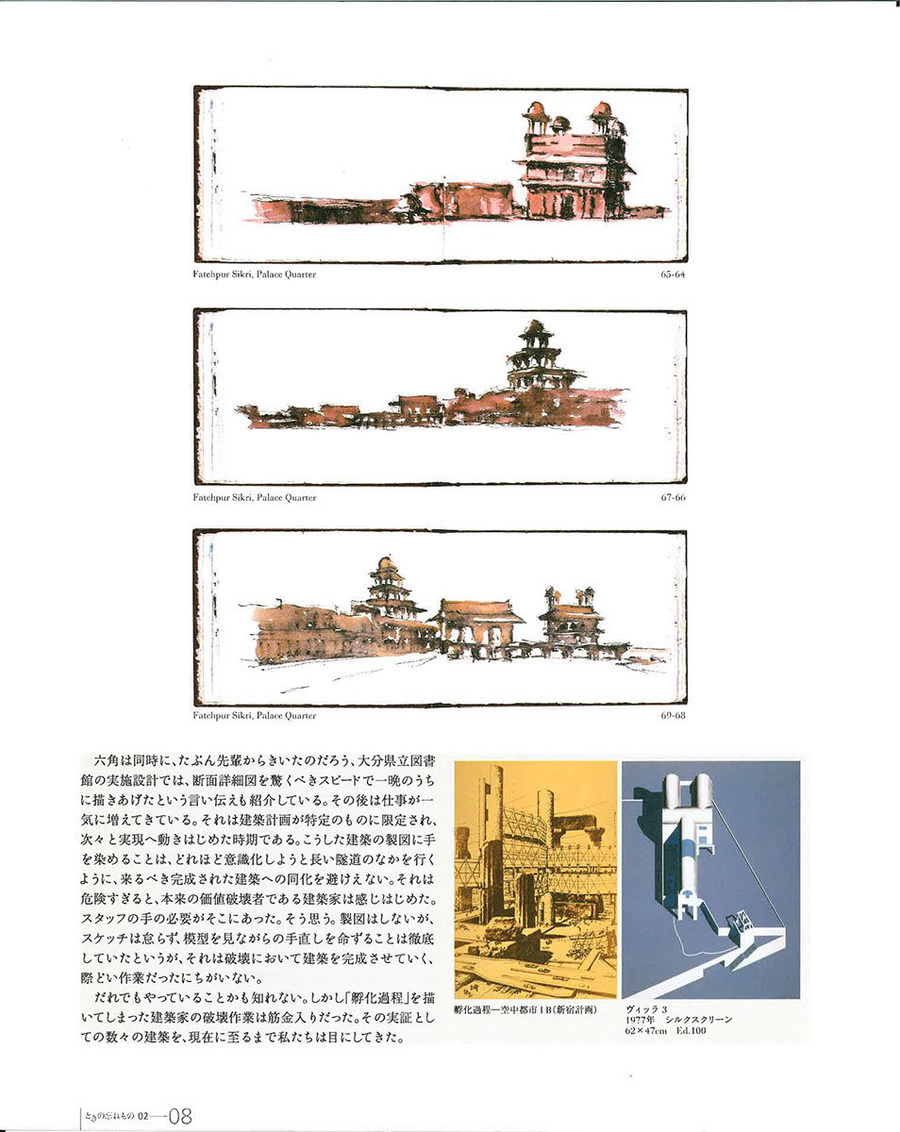

翌日には、アグラへ、そこからいよいよ南西40キロにあるファテプール・シクリに向かっている。この16世紀における束の間の都市の凄さについては、磯崎さんから何度もきかされていた。メモにはこう書かれている。「ファテプール・シクリ再訪。再訪に価する唯一の場所である」。アクロポリスと桂離宮とこれがベスト・スリーと書かれてもいる。すでにただの旅のスケッチではない。建築を描いているのではない。空と広場が熱気をはらんでいる。その熱が赤い五層楼や内謁殿を蜃気楼のように現出させている。たしかに無敵の建築。再会したよろこびの吐息が伝わってくるようなどっしりとした色彩の塊と、それを建築に変えていく、じつに微妙で素早いペンの黒い描線。この地平からは磯崎新自身の建築まで次々と現われて来るかのようだ。

数ページにわたって描かれた熱い空気は、アグラ市内に戻った翌早朝、これも再訪したタージマハールの屋根の、白い大理石の 「大球面」が、ヤムブー河に立ちこめた朝もやから浮き出てくるスケッチにつなげられて、やっと冷えていく気配がある。同じ川ぞいに並ぶ、貝の形状をしたプランの、アグラ城塞の長大で分厚い壁 (メモに「レッド・フォートは赤砂岩と影だけ」)を眼でたどりながら、また城内の中庭と白大理石のパラスを訪ねながら、視界は外にまで開いている。遠くには動かない支点のように、タージマハールが見えている。

そして最終日はニューデリーからドーハへと書かれているが、そこから帰国したのか、それとも次に予定があってヨーロッパにでも飛んだのかはわからない。なにしろただ一冊のスケッチブックから磯崎さんの足どりを追っている。しかもこちらはインドに行ったことがない。もしトンチンカンな間違いがあるとしたら、それは私のせいである。

たとえば最近の磯崎さんは、暑い国を旅するときはどんな服装をしているのだろうかと思う。そんなことさえまるで見当がつかないまま、スケッチとメモだけから一週間の旅を読みとろうとしている。

30年ほどまえに夏のヨーロッパとギリシャに御一緒したことがある。とくにギリシャでの磯崎さんが印象的だったのだが、ウィーンからアテネに入ったころから俄然マイペースになってきた。それでもパルテノンの丘にのぼったときは青い半袖シャツにカメラバッグという、まあ普通の出で立ちだった。じつに長いあいだ、神殿の前に坐って動かなかった(翌日もまたパルテノンに一日行っていたらしい)。このときの記憶を、ジャンタル・マンタルやファテプール・シクリのなかに佇む建築家の姿に重ねている。

さて、アテネからさらにエーゲ海の島々をめぐる旅がはじまると、このひとは島では上半身は裸、レンズ一本を装着したカメラを肩から吊っているだけという大軽装になってしまう。パスポートや財布は尻のポケットに入れていたのか。スケッチをしたりしていた記憶がない。磯崎さんを知ったときから写真のうまさはプロだしという印象が強かったので、カメラを構える姿はよく目にとどめるようにしていたのだが。このときもすでに再訪の場所が多かったようで、こちらがあせって撮りまくるのとは別のペースだった。帰ってからそのときの写真を見せてもらった。モノクロームのちょっとシュルレアルな雰囲気で、同行していた宮脇愛子さんが画面の中央でどこか演劇的なポーズをとっている。その背後にミコノスやサントリーニの白い集落がひれ伏している。そんな印象の写真ばかりだった。どうしてあんなふしぎな写真が撮れたのか、いまでもわからないのだが、とにかくその頃は、「磯崎さんの写真」という意識の目を通して建築を見ていたような気がする。それほど強い印象を受けていた。

アテネから西に向かう飛行機のなかで、私は磯崎さんの右隣りに腰掛けていた。ウィスキーのグラスが空になり、彼はコースターを手にとって、左隣りの宮脇さんの膝に置かれた帽子をフェルトペンで一筆描きみたいにさらさら描いた。広いブリムに縁取られた、いかにも涼し気な日除けである。ギリシャの太陽の下を歩いてきた帽子だ。とっさに私は手を出した。苦笑いしながらもすぐARATA ROMEとサインしてそのコースターを渡してくれた。そう、もうローマの上空だった。飛行機が高度を下げはじめた。

1960年代後半に、磯崎アトリエのスタッフだった六角鬼丈(現・東京芸大教授)は、磯崎さんが「直接定規を持って製図している姿を見たことがない」と最近書いた文章のなかで回想している。そのころは足繁くアトリエ通いをしていた私には初耳で、やはり内部にいた人じゃなければ知らないことがあるんだと、おもしろかった。その少し前、彼の最初期、つまり1960年から数年間に描かれた、大判のしかもばっちりと墨入れされた図面を次々と見せてもらっていたとき、ちょっときまり悪そうに、どこか他人事のように、図面さえ描いていれば満足だったのさと、彼がつぶやいていたのを覚えていたからだ。

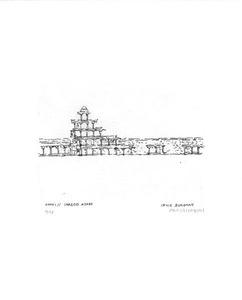

しかしそれは建築家の姿勢が一貫していたことを、逆に物語っているような気がする。最初期の製図といえば、計画案のものが多く、一本の巨大な円柱だけの建築だったり、あるいはその円柱が何十本もの数に増えて、丸の内や新宿の既存の建築群を踏み抜いていたりする。そこにギリシャ神殿の廃虚の写真をコラージュした、高名な「孵化過程」もこの時期のものである。

計画案というより描かれた「命題」といったほうがいい。途方もない建築計画は19世紀から20世紀にかけてじつに数多く描かれているが、はじめから実現化とはっきり縁を切っている建築図面はそんなに多くはないはずである。現代都市とは何であるかを見てしまった、発見的命題としての建築を図面化するのは極度に私的な作業であったにちがいない。製図に熱中したのは当然と思う。

六角は同時に、たぶん先輩からきいたのだろう、大分県立図書館の実施設計では、断面詳細図を驚くべきスピードで一晩のうちに描きあげたという言い伝えも紹介している。その後は仕事が一気に増えてきている。それは建築計画が特定のものに限定され、次々と実現へ動きはじめた時期である。こうした建築の製図に手を染めることは、どれほど意識化しようと長い隧道のなかを行くように、来るべき完成された建築への同化を避けえない。それは危険すぎると、本来の価値破壊者である建築家は感じはじめた。スタッフの手の必要がそこにあった。そう思う。製図はしないが、スケッチは怠らず、模型を見ながらの手直しを命ずることは徹底していたというが、それは破壊において建築を完成させていく、際どい作業だったにちがいない。

だれでもやっていることかも知れない。しかし「孵化過程」を描いてしまった建築家の破壊作業は筋金入りだった。その実証としての数々の建築を、現在に至るまで私たちは目にしてきた。

磯崎新の版画は1977年、まず「ヴィッラ」シリーズではじまるが、90°のアクソメトリックというやや特殊な図法ではあるものの、いってしまえば一般的な建築の製図をシルクスクリーンで刷っただけである。最初は意表をつかれた。スケッチのような描線を期待してもいたからである。だが彼は「古典的なアウラ①」としての手のあとを回避して、定規による製図表現に徹する。自分の手による描線をアートにしてみせるようなナルシシズムには陥らない。というより、それ以上にちゃんと先々まで戦略をたてていたというか、 コレクターへのサーヴィスを考えていたというか、あるいは版画制作の技術まで見極めていたにちがいない。

手の痕跡にとらわれない製図表現は、百里靴をはいたかのようにどんどん先に進んでいってしまう。「還元」シリーズの形態要素の分析、「MOCA」シリーズの透視図、あるいは「内部風景」 シリーズでは写真まで使っている。「MOCA」の直かに色彩の地底から掘り起こしたような強烈な空と建物と影との対比、超大型の「MOCA EXTERIOR. INTERIOR」、さらには立体まで絡む「空洞としての美術館」などはそれぞれ、版画技術の臨界点に立ち会っている緊迫感に満ち満ちている。このあいだに数点の、それこそ手のあとがうかがえる洒落た銅版画が幕間のように挿入されてはいるとはいえ、全体の展開は、完結した建築を切り崩していく、見えない「手」に支配されたコンセプトの明視性が決定的であるといっていい。

考えてみれば、カメラのシャッターを押すだけの行為にさえ、手の痕跡を残そうとする意識がはたらいていることを、磯崎さんは見抜いている。つまり、いわゆるフォトジェニックな構図とかシャッター・チャンスとかは彼の興味の対象ではない。いつだったか彼が古い数寄屋建築や茶室を撮った写真は、思いがけないことに超広角レンズを使っていた。その結果、伝統的な日本の建築につきまとう情感が払拭されて、その構成要素がレントゲン写真のように剥き出しになっていた。「還元」シリーズに、それはつながっているといえる。

しかし最近の磯崎さんはそのカメラも持たない。今度インドを旅したときもそうだし、建築の構想も同じ小さなスケッチブックに筆ペンと絵具で、スケッチ風の描写に戻っている。いや戻っているというのは不確かで、うんと先に行ってしまったという実感のほうが強い。

版画制作を始めたときからの大きな流れ、つまり製図表現を思い切りコントロールする手法は、昨年の新作「闇」「霧」「影」シリーズで極限に達した。その冥さも華麗さも、あるカタストロフィに接続されているようにさえ見える。カタストロフィ、それは実現した建築さえも版画という仕掛けを通して解体されたかのように見せてしまう光景であり、同時にその解体あるいは破壊作業そのものが意味を失なってきている今の時代状況の不気味さが見えはじめた、そのカタストロフィでもあるのだ。

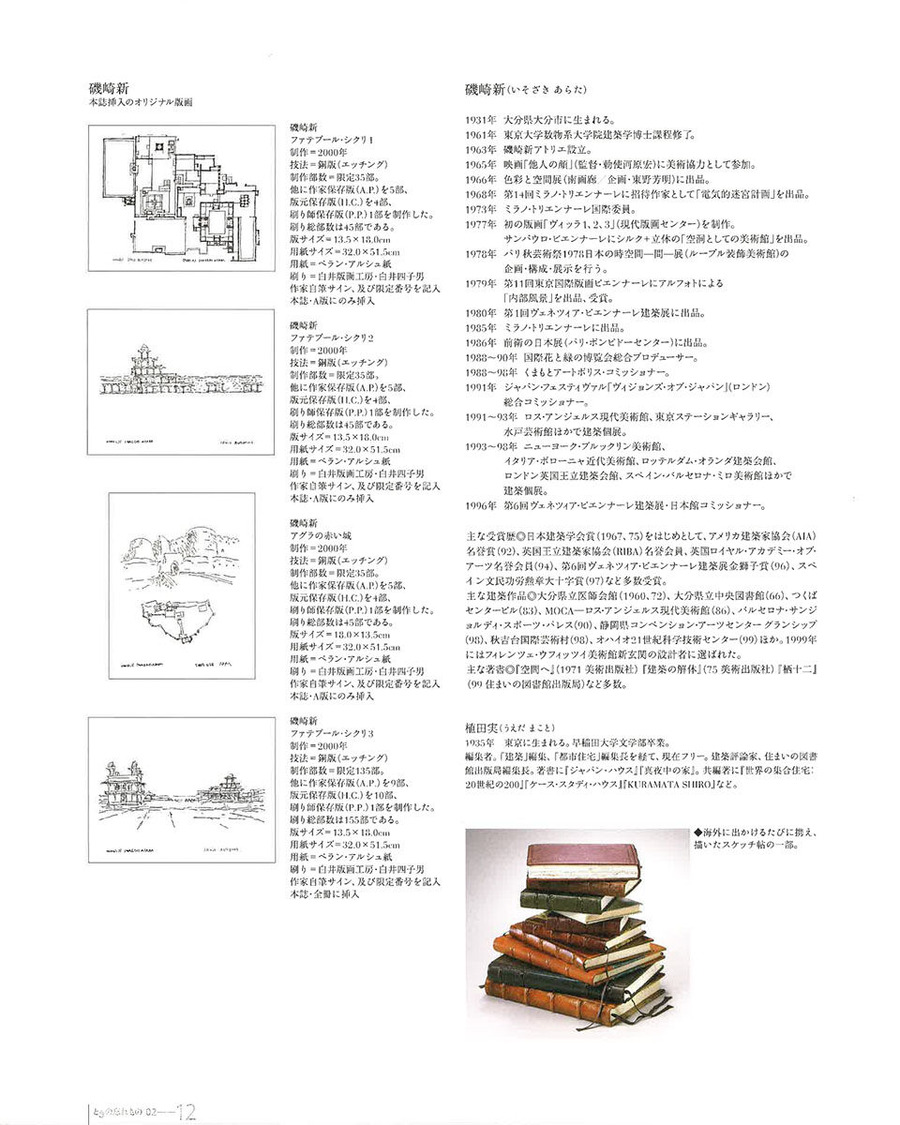

一方で、これも同時期につくられた「栖十二」はまったく異質のシリーズである。まず自分の手がけた建築ではない。いやひとつだけルイジ・ノーノの墓が入ってはいるが、あとはル・コルビュジエの「母の小さい家」やウィトゲンシュタインのストンボロウ邸、さらにはパッラディオ、マッキントッシュ、フランク・ロイド・ライト、ミース・ファン・デル・ローエ、小堀遠州などによる十二の家を描いている。

そこに終の栖のありようを求めたと彼はいう。しかしそれらは建築家たちによる彼等自身のための終の栖ではない。磯崎新設計のノーノの墓がまさにそうであるように、最後にたどりつく栖を自分自身で間違いなくつくることは、だれにもできない。つまりどこで永い眠りについたにせよ、それはすべて本質的に野垂れ死にだというのだ。

これらはどれも旅のスケッチブックから銅版画に起こされたものである。その一見抒情的な絵柄は、手の痕跡が甘美でさえあり、そのひとつひとつの筆致が身近かで優しく感じられるだけ、虚空のように隣り合っているものの気配が強い。その虚空とは建築そのものの本体かも知れない。荘厳であるほど絶対的な死に近づいてしまう建築を、またしても彼は命題として描き出す。しかし今度は「孵化過程」のように決定的な一枚の絵ではなく、「帰還する場所の不在」を物語る優しい手描きの、限りない数のスケッチである。それは自分の設計する建築において、すべてを収斂できる時代が不意に消えてしまったことを、だれよりも逸早く感じとった建築家の、限りない旅への予感の表われのようにもみえる。今回のインドへの道もそこからはじまっているにちがいない。

磯崎さんにはすでに見えてしまっているその「場所の不在」が、 自分にも否定しようもなく見えてくるのがおそろしい。しかし、そこに徐々に押しやられていく過程が、じつは磯崎新の描いたものを見る、ほんとうの愉楽なのである。

①『The Prints of Arata Isozaki, 1977-1983』(現代版画センター、1983年)より

②『栖十二』(住まいの図書館出版局、1999年)より

(うえだ まこと)

*『版画掌誌ときの忘れもの』第2号より、再録

■植田実(1935年~)

1935年東京生まれ。早稲田大学第一文学部フランス文学専攻卒業。『建築』編集スタッフ、その後、月刊『都市住宅』編集長、『GA HOUSES』編集長などを経て、現在フリーの編集者。住まいの図書館出版局編集長、東京藝術大学美術学科建築科講師。著書に『ジャパン・ハウスー打放しコンクリート住宅の現在』(写真・下村純一、グラフィック社1988)、『真夜中の家ー絵本空間論』(住まいの図書館出版局1989)、『住宅という場所で』(共著、TOTO出版2000)、『アパートメントー世界の夢の集合住宅』(写真・平地勲、平凡社コロナ・ブックス2003)、『集合住宅物語』(写真・鬼海弘雄、みすず書房2004)、『植田実の編集現場ー建築を伝えるということ』(共著、ラトルズ2005)、『建築家 五十嵐正ー帯広で五百の建築をつくった』(写真・藤塚光政、西田書店2007)、『都市住宅クロニクル』全2巻(みすず書房2007)ほか。1971年度ADC(東京アートディレクターズクラブ)賞受賞、2003年度日本建築学会文化賞受賞。磯崎新画文集『百二十の見えない都市』(ときの忘れもの1998~)に企画編集として参加。

■磯崎新 Arata ISOZAKI

建築家。1931年大分市生まれ。54年東京大学卒業。61年東京大学数物系大学院建築学博士課程修了。63年磯崎新アトリエを設立。代表作に[大分県立中央図書館][岩田学園][福岡相互銀行本店][つくばセンタービル][MOCA―ロサンゼルス現代美術館][バルセロナ市オリンピック・スポーツホール][ティーム・ディズニー・ビルディング][山口県秋吉台国際芸術村][トリノ冬季五輪アイスホッケーメーン会場]他。近年は頻繁にアジアに出向き、多数のプロジェクトに参加している。日本建築学会賞、RIBA賞、朝日賞、ヴェネツィア・ビエンナーレ金獅子賞、他受賞。著書『空間へ』『建築の解体』『手法が』『栖十二』『建築家捜し』など多数。

早くから建築のみならず、思想、美術、デザイン、映画などの国際的な舞台で活躍、評論や設計競技の審査を通じて、世界のラディカルな建築家たちの発想を実現に導くうえでのはかり知れない支援を果たしてきた。日本を代表するとともに、世界の建築界で最も信頼されている建築家である。自らの建築観(コンセプト)を紙の上に表現することに強い意欲を示し、77年から既に200点もの版画を制作している。現在、ときの忘れものを版元に、版画とエッセイによる連刊画文集《百二十の見えない都市》に取り組んでいる。

●『版画掌誌ときの忘れもの第2号』

『版画掌誌ときの忘れもの第2号』A版(版画6点入り)

『版画掌誌ときの忘れもの第2号』A版挿入版画

磯崎新

磯崎新

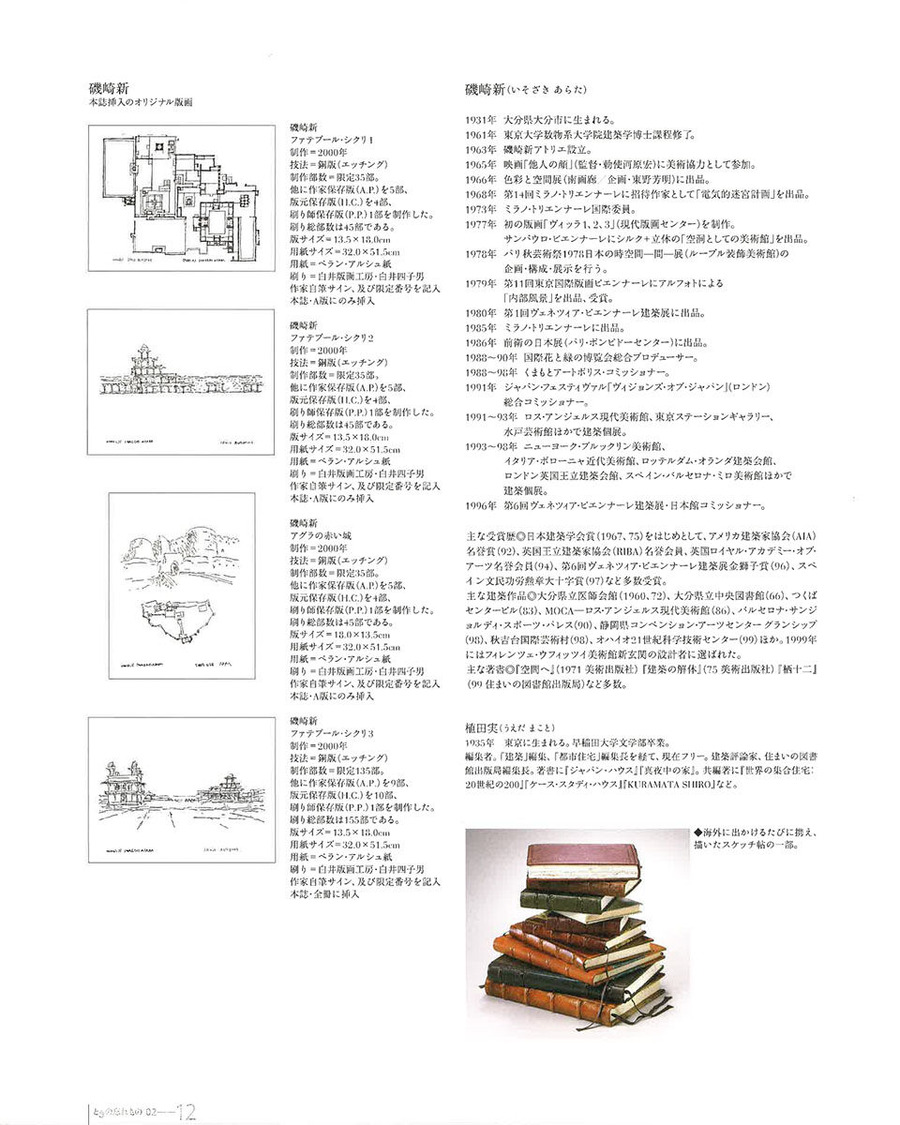

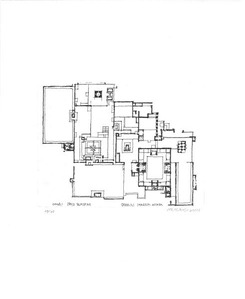

《ファテプール・シクリ1》

2000年

エッチング

13.5×18.0cm Ed.35

磯崎新

磯崎新

《ファテプール・シクリ2》

2000年

エッチング

13.5×18.0cm Ed.35

磯崎新

磯崎新

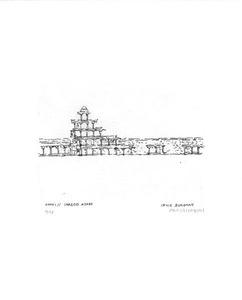

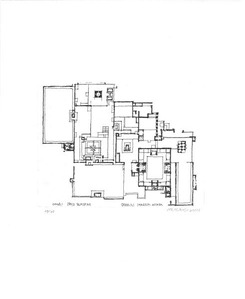

《アグラの赤い城》

2000年

エッチング

18.0×13.5cm

Ed.35

磯崎新

磯崎新

《ファテプール・シクリ3》

2000年

エッチング

13.5×18.0cm

Ed.135

山名文夫

山名文夫

《蔵書票》

制作年不詳(1999年後刷り)

木口木版

5.2×4.0cm

Ed.35

山名文夫

山名文夫

《作品名不詳》

原画制作1928年(シルクスクリーン制作2000年)

シルクスクリーンによるリプロダクション

17.7×12.0cm

Ed.135

『版画掌誌ときの忘れもの第2号』B版(限定100部)

磯崎新の新作銅版画《ファテプール・シクリ3》1点+山名文夫のシルクスクリーンによるリプロダクション《(作品名不詳)》1点、計2点入り。

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

◆ときの忘れものは「第2回エディション展/版画掌誌ときの忘れもの」を開催しています(予約制/WEB展)。

観覧ご希望のかたは事前に電話またはメールでご予約ください。

会期=2021年1月6日[水]—1月23日[土]*日・月・祝日休廊

『版画掌誌 ときの忘れもの』 は優れた同時代作家の紹介と、歴史の彼方に忘れ去られた作品の発掘を目指し創刊したオリジナル版画入り大型美術誌です。第1号~第5号の概要とは1月6日ブログをご覧ください。

●塩見允枝子のエッセイ「フルクサスの回想」第2回を掲載しました。合わせて連載記念の特別頒布会を開催しています。

塩見允枝子先生には11月から2021年4月までの6回にわたりエッセイをご執筆いただきます。12月28日には第2回目の特別頒布会も開催しています。お気軽にお問い合わせください。

塩見允枝子先生には11月から2021年4月までの6回にわたりエッセイをご執筆いただきます。12月28日には第2回目の特別頒布会も開催しています。お気軽にお問い合わせください。

●多事多難だった昨年ですが(2020年の回顧はコチラをご覧ください)、今年も画廊空間とネット空間を往還しながら様々な企画を発信していきます。ブログは今年も年中無休です(昨年の執筆者50人をご紹介しました)。

●ときの忘れものが青山から〒113-0021 東京都文京区本駒込5丁目4の1 LAS CASAS に移転して3年が経ちました。

もともと住宅だった阿部勤設計の建物LAS CASASを使って、毎月展覧会(Web展)を開催しています。

WEBマガジン<コラージ2017年12月号18~24頁>の特集も是非ご覧ください。

ときの忘れものはJR及び南北線の駒込駅南口から徒歩約8分です。

TEL: 03-6902-9530、FAX: 03-6902-9531

E-mail:info@tokinowasuremono.com

営業時間=火曜~土曜の平日11時~19時。*日・月・祝日は休廊。

植田実(2000年執筆)

昨年の暮、磯崎新さんが一週間ほどインドに行ってきたときのスケッチブックを見せてもらった。

シンガポールからボンペイ(ムンバイ)に入った最初のころは、スケッチも文章もほんのメモていどだが、そこからインドールを経てのウダイプールでは早くも旅の時間に身体が合ってきたみたいで、ピチョーラ湖に面したシティパレスの構成的な正面ファサードをとらえる筆致が鋭くなり、一方、湖中のレイクパレスホテルを眺める眼はすっかりくつろいでいる。

さらにはジャイプールへ。70もの出窓が珊瑚のように密生して表通りの赤砂岩のファサードをつくりあげている「風の宮殿(ハワ・マハル)」を見ているころから、筆ペンによるスケッチに色が注がれはじめる。 そのすぐ近くにある天文観測所ジャンタル・マンタルの構内に入ると、磯崎さんはもう腰を据えてしまう。石造りの建築的スケールに近い観測儀群は18世紀に建造されたが、磯崎さんの筆致はそれらをつい最近竣工した現代建築のように見せている。付けられたメモには、先のウダイプールではムガール風のデザインから英国風のコロニアル、インドールではアールデコが通過しているが、ジャイプールは、ジャンタル・マンタルを建てた「サワイ・ジャイ・シング二世にすべてもどる」と書かれている。磯崎さんの蒼古にして超現代のものとも思えてくるスケッチを見ていると、ジャイプールだけでなく世界の都市全体が、そこに戻っていく気持にさえなってくる。

スケッチブックのページを追っていくと、観測儀が20以上も集まっているこの造形物の楽園から10キロほど先の、アンベール城塞の眺めをパノラマ風にスケッチしたあと、再度ジャンタル・マンタルに戻ってまた、一カットだけだが描いている。カメラを携えての足どりとはちがうのだ。建築を見る時間が変化してきている。

翌日には、アグラへ、そこからいよいよ南西40キロにあるファテプール・シクリに向かっている。この16世紀における束の間の都市の凄さについては、磯崎さんから何度もきかされていた。メモにはこう書かれている。「ファテプール・シクリ再訪。再訪に価する唯一の場所である」。アクロポリスと桂離宮とこれがベスト・スリーと書かれてもいる。すでにただの旅のスケッチではない。建築を描いているのではない。空と広場が熱気をはらんでいる。その熱が赤い五層楼や内謁殿を蜃気楼のように現出させている。たしかに無敵の建築。再会したよろこびの吐息が伝わってくるようなどっしりとした色彩の塊と、それを建築に変えていく、じつに微妙で素早いペンの黒い描線。この地平からは磯崎新自身の建築まで次々と現われて来るかのようだ。

数ページにわたって描かれた熱い空気は、アグラ市内に戻った翌早朝、これも再訪したタージマハールの屋根の、白い大理石の 「大球面」が、ヤムブー河に立ちこめた朝もやから浮き出てくるスケッチにつなげられて、やっと冷えていく気配がある。同じ川ぞいに並ぶ、貝の形状をしたプランの、アグラ城塞の長大で分厚い壁 (メモに「レッド・フォートは赤砂岩と影だけ」)を眼でたどりながら、また城内の中庭と白大理石のパラスを訪ねながら、視界は外にまで開いている。遠くには動かない支点のように、タージマハールが見えている。

そして最終日はニューデリーからドーハへと書かれているが、そこから帰国したのか、それとも次に予定があってヨーロッパにでも飛んだのかはわからない。なにしろただ一冊のスケッチブックから磯崎さんの足どりを追っている。しかもこちらはインドに行ったことがない。もしトンチンカンな間違いがあるとしたら、それは私のせいである。

たとえば最近の磯崎さんは、暑い国を旅するときはどんな服装をしているのだろうかと思う。そんなことさえまるで見当がつかないまま、スケッチとメモだけから一週間の旅を読みとろうとしている。

30年ほどまえに夏のヨーロッパとギリシャに御一緒したことがある。とくにギリシャでの磯崎さんが印象的だったのだが、ウィーンからアテネに入ったころから俄然マイペースになってきた。それでもパルテノンの丘にのぼったときは青い半袖シャツにカメラバッグという、まあ普通の出で立ちだった。じつに長いあいだ、神殿の前に坐って動かなかった(翌日もまたパルテノンに一日行っていたらしい)。このときの記憶を、ジャンタル・マンタルやファテプール・シクリのなかに佇む建築家の姿に重ねている。

さて、アテネからさらにエーゲ海の島々をめぐる旅がはじまると、このひとは島では上半身は裸、レンズ一本を装着したカメラを肩から吊っているだけという大軽装になってしまう。パスポートや財布は尻のポケットに入れていたのか。スケッチをしたりしていた記憶がない。磯崎さんを知ったときから写真のうまさはプロだしという印象が強かったので、カメラを構える姿はよく目にとどめるようにしていたのだが。このときもすでに再訪の場所が多かったようで、こちらがあせって撮りまくるのとは別のペースだった。帰ってからそのときの写真を見せてもらった。モノクロームのちょっとシュルレアルな雰囲気で、同行していた宮脇愛子さんが画面の中央でどこか演劇的なポーズをとっている。その背後にミコノスやサントリーニの白い集落がひれ伏している。そんな印象の写真ばかりだった。どうしてあんなふしぎな写真が撮れたのか、いまでもわからないのだが、とにかくその頃は、「磯崎さんの写真」という意識の目を通して建築を見ていたような気がする。それほど強い印象を受けていた。

アテネから西に向かう飛行機のなかで、私は磯崎さんの右隣りに腰掛けていた。ウィスキーのグラスが空になり、彼はコースターを手にとって、左隣りの宮脇さんの膝に置かれた帽子をフェルトペンで一筆描きみたいにさらさら描いた。広いブリムに縁取られた、いかにも涼し気な日除けである。ギリシャの太陽の下を歩いてきた帽子だ。とっさに私は手を出した。苦笑いしながらもすぐARATA ROMEとサインしてそのコースターを渡してくれた。そう、もうローマの上空だった。飛行機が高度を下げはじめた。

1960年代後半に、磯崎アトリエのスタッフだった六角鬼丈(現・東京芸大教授)は、磯崎さんが「直接定規を持って製図している姿を見たことがない」と最近書いた文章のなかで回想している。そのころは足繁くアトリエ通いをしていた私には初耳で、やはり内部にいた人じゃなければ知らないことがあるんだと、おもしろかった。その少し前、彼の最初期、つまり1960年から数年間に描かれた、大判のしかもばっちりと墨入れされた図面を次々と見せてもらっていたとき、ちょっときまり悪そうに、どこか他人事のように、図面さえ描いていれば満足だったのさと、彼がつぶやいていたのを覚えていたからだ。

しかしそれは建築家の姿勢が一貫していたことを、逆に物語っているような気がする。最初期の製図といえば、計画案のものが多く、一本の巨大な円柱だけの建築だったり、あるいはその円柱が何十本もの数に増えて、丸の内や新宿の既存の建築群を踏み抜いていたりする。そこにギリシャ神殿の廃虚の写真をコラージュした、高名な「孵化過程」もこの時期のものである。

計画案というより描かれた「命題」といったほうがいい。途方もない建築計画は19世紀から20世紀にかけてじつに数多く描かれているが、はじめから実現化とはっきり縁を切っている建築図面はそんなに多くはないはずである。現代都市とは何であるかを見てしまった、発見的命題としての建築を図面化するのは極度に私的な作業であったにちがいない。製図に熱中したのは当然と思う。

六角は同時に、たぶん先輩からきいたのだろう、大分県立図書館の実施設計では、断面詳細図を驚くべきスピードで一晩のうちに描きあげたという言い伝えも紹介している。その後は仕事が一気に増えてきている。それは建築計画が特定のものに限定され、次々と実現へ動きはじめた時期である。こうした建築の製図に手を染めることは、どれほど意識化しようと長い隧道のなかを行くように、来るべき完成された建築への同化を避けえない。それは危険すぎると、本来の価値破壊者である建築家は感じはじめた。スタッフの手の必要がそこにあった。そう思う。製図はしないが、スケッチは怠らず、模型を見ながらの手直しを命ずることは徹底していたというが、それは破壊において建築を完成させていく、際どい作業だったにちがいない。

だれでもやっていることかも知れない。しかし「孵化過程」を描いてしまった建築家の破壊作業は筋金入りだった。その実証としての数々の建築を、現在に至るまで私たちは目にしてきた。

磯崎新の版画は1977年、まず「ヴィッラ」シリーズではじまるが、90°のアクソメトリックというやや特殊な図法ではあるものの、いってしまえば一般的な建築の製図をシルクスクリーンで刷っただけである。最初は意表をつかれた。スケッチのような描線を期待してもいたからである。だが彼は「古典的なアウラ①」としての手のあとを回避して、定規による製図表現に徹する。自分の手による描線をアートにしてみせるようなナルシシズムには陥らない。というより、それ以上にちゃんと先々まで戦略をたてていたというか、 コレクターへのサーヴィスを考えていたというか、あるいは版画制作の技術まで見極めていたにちがいない。

手の痕跡にとらわれない製図表現は、百里靴をはいたかのようにどんどん先に進んでいってしまう。「還元」シリーズの形態要素の分析、「MOCA」シリーズの透視図、あるいは「内部風景」 シリーズでは写真まで使っている。「MOCA」の直かに色彩の地底から掘り起こしたような強烈な空と建物と影との対比、超大型の「MOCA EXTERIOR. INTERIOR」、さらには立体まで絡む「空洞としての美術館」などはそれぞれ、版画技術の臨界点に立ち会っている緊迫感に満ち満ちている。このあいだに数点の、それこそ手のあとがうかがえる洒落た銅版画が幕間のように挿入されてはいるとはいえ、全体の展開は、完結した建築を切り崩していく、見えない「手」に支配されたコンセプトの明視性が決定的であるといっていい。

考えてみれば、カメラのシャッターを押すだけの行為にさえ、手の痕跡を残そうとする意識がはたらいていることを、磯崎さんは見抜いている。つまり、いわゆるフォトジェニックな構図とかシャッター・チャンスとかは彼の興味の対象ではない。いつだったか彼が古い数寄屋建築や茶室を撮った写真は、思いがけないことに超広角レンズを使っていた。その結果、伝統的な日本の建築につきまとう情感が払拭されて、その構成要素がレントゲン写真のように剥き出しになっていた。「還元」シリーズに、それはつながっているといえる。

しかし最近の磯崎さんはそのカメラも持たない。今度インドを旅したときもそうだし、建築の構想も同じ小さなスケッチブックに筆ペンと絵具で、スケッチ風の描写に戻っている。いや戻っているというのは不確かで、うんと先に行ってしまったという実感のほうが強い。

版画制作を始めたときからの大きな流れ、つまり製図表現を思い切りコントロールする手法は、昨年の新作「闇」「霧」「影」シリーズで極限に達した。その冥さも華麗さも、あるカタストロフィに接続されているようにさえ見える。カタストロフィ、それは実現した建築さえも版画という仕掛けを通して解体されたかのように見せてしまう光景であり、同時にその解体あるいは破壊作業そのものが意味を失なってきている今の時代状況の不気味さが見えはじめた、そのカタストロフィでもあるのだ。

一方で、これも同時期につくられた「栖十二」はまったく異質のシリーズである。まず自分の手がけた建築ではない。いやひとつだけルイジ・ノーノの墓が入ってはいるが、あとはル・コルビュジエの「母の小さい家」やウィトゲンシュタインのストンボロウ邸、さらにはパッラディオ、マッキントッシュ、フランク・ロイド・ライト、ミース・ファン・デル・ローエ、小堀遠州などによる十二の家を描いている。

そこに終の栖のありようを求めたと彼はいう。しかしそれらは建築家たちによる彼等自身のための終の栖ではない。磯崎新設計のノーノの墓がまさにそうであるように、最後にたどりつく栖を自分自身で間違いなくつくることは、だれにもできない。つまりどこで永い眠りについたにせよ、それはすべて本質的に野垂れ死にだというのだ。

これらはどれも旅のスケッチブックから銅版画に起こされたものである。その一見抒情的な絵柄は、手の痕跡が甘美でさえあり、そのひとつひとつの筆致が身近かで優しく感じられるだけ、虚空のように隣り合っているものの気配が強い。その虚空とは建築そのものの本体かも知れない。荘厳であるほど絶対的な死に近づいてしまう建築を、またしても彼は命題として描き出す。しかし今度は「孵化過程」のように決定的な一枚の絵ではなく、「帰還する場所の不在」を物語る優しい手描きの、限りない数のスケッチである。それは自分の設計する建築において、すべてを収斂できる時代が不意に消えてしまったことを、だれよりも逸早く感じとった建築家の、限りない旅への予感の表われのようにもみえる。今回のインドへの道もそこからはじまっているにちがいない。

磯崎さんにはすでに見えてしまっているその「場所の不在」が、 自分にも否定しようもなく見えてくるのがおそろしい。しかし、そこに徐々に押しやられていく過程が、じつは磯崎新の描いたものを見る、ほんとうの愉楽なのである。

①『The Prints of Arata Isozaki, 1977-1983』(現代版画センター、1983年)より

②『栖十二』(住まいの図書館出版局、1999年)より

(うえだ まこと)

*『版画掌誌ときの忘れもの』第2号より、再録

■植田実(1935年~)

1935年東京生まれ。早稲田大学第一文学部フランス文学専攻卒業。『建築』編集スタッフ、その後、月刊『都市住宅』編集長、『GA HOUSES』編集長などを経て、現在フリーの編集者。住まいの図書館出版局編集長、東京藝術大学美術学科建築科講師。著書に『ジャパン・ハウスー打放しコンクリート住宅の現在』(写真・下村純一、グラフィック社1988)、『真夜中の家ー絵本空間論』(住まいの図書館出版局1989)、『住宅という場所で』(共著、TOTO出版2000)、『アパートメントー世界の夢の集合住宅』(写真・平地勲、平凡社コロナ・ブックス2003)、『集合住宅物語』(写真・鬼海弘雄、みすず書房2004)、『植田実の編集現場ー建築を伝えるということ』(共著、ラトルズ2005)、『建築家 五十嵐正ー帯広で五百の建築をつくった』(写真・藤塚光政、西田書店2007)、『都市住宅クロニクル』全2巻(みすず書房2007)ほか。1971年度ADC(東京アートディレクターズクラブ)賞受賞、2003年度日本建築学会文化賞受賞。磯崎新画文集『百二十の見えない都市』(ときの忘れもの1998~)に企画編集として参加。

■磯崎新 Arata ISOZAKI

建築家。1931年大分市生まれ。54年東京大学卒業。61年東京大学数物系大学院建築学博士課程修了。63年磯崎新アトリエを設立。代表作に[大分県立中央図書館][岩田学園][福岡相互銀行本店][つくばセンタービル][MOCA―ロサンゼルス現代美術館][バルセロナ市オリンピック・スポーツホール][ティーム・ディズニー・ビルディング][山口県秋吉台国際芸術村][トリノ冬季五輪アイスホッケーメーン会場]他。近年は頻繁にアジアに出向き、多数のプロジェクトに参加している。日本建築学会賞、RIBA賞、朝日賞、ヴェネツィア・ビエンナーレ金獅子賞、他受賞。著書『空間へ』『建築の解体』『手法が』『栖十二』『建築家捜し』など多数。

早くから建築のみならず、思想、美術、デザイン、映画などの国際的な舞台で活躍、評論や設計競技の審査を通じて、世界のラディカルな建築家たちの発想を実現に導くうえでのはかり知れない支援を果たしてきた。日本を代表するとともに、世界の建築界で最も信頼されている建築家である。自らの建築観(コンセプト)を紙の上に表現することに強い意欲を示し、77年から既に200点もの版画を制作している。現在、ときの忘れものを版元に、版画とエッセイによる連刊画文集《百二十の見えない都市》に取り組んでいる。

●『版画掌誌ときの忘れもの第2号』

『版画掌誌ときの忘れもの第2号』A版(版画6点入り)

『版画掌誌ときの忘れもの第2号』A版挿入版画

磯崎新

磯崎新《ファテプール・シクリ1》

2000年

エッチング

13.5×18.0cm Ed.35

磯崎新

磯崎新《ファテプール・シクリ2》

2000年

エッチング

13.5×18.0cm Ed.35

磯崎新

磯崎新《アグラの赤い城》

2000年

エッチング

18.0×13.5cm

Ed.35

磯崎新

磯崎新《ファテプール・シクリ3》

2000年

エッチング

13.5×18.0cm

Ed.135

山名文夫

山名文夫《蔵書票》

制作年不詳(1999年後刷り)

木口木版

5.2×4.0cm

Ed.35

山名文夫

山名文夫《作品名不詳》

原画制作1928年(シルクスクリーン制作2000年)

シルクスクリーンによるリプロダクション

17.7×12.0cm

Ed.135

『版画掌誌ときの忘れもの第2号』B版(限定100部)

磯崎新の新作銅版画《ファテプール・シクリ3》1点+山名文夫のシルクスクリーンによるリプロダクション《(作品名不詳)》1点、計2点入り。

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

◆ときの忘れものは「第2回エディション展/版画掌誌ときの忘れもの」を開催しています(予約制/WEB展)。

観覧ご希望のかたは事前に電話またはメールでご予約ください。

会期=2021年1月6日[水]—1月23日[土]*日・月・祝日休廊

映像制作:WebマガジンColla:J 塩野哲也

『版画掌誌 ときの忘れもの』 は優れた同時代作家の紹介と、歴史の彼方に忘れ去られた作品の発掘を目指し創刊したオリジナル版画入り大型美術誌です。第1号~第5号の概要とは1月6日ブログをご覧ください。

●塩見允枝子のエッセイ「フルクサスの回想」第2回を掲載しました。合わせて連載記念の特別頒布会を開催しています。

塩見允枝子先生には11月から2021年4月までの6回にわたりエッセイをご執筆いただきます。12月28日には第2回目の特別頒布会も開催しています。お気軽にお問い合わせください。

塩見允枝子先生には11月から2021年4月までの6回にわたりエッセイをご執筆いただきます。12月28日には第2回目の特別頒布会も開催しています。お気軽にお問い合わせください。●多事多難だった昨年ですが(2020年の回顧はコチラをご覧ください)、今年も画廊空間とネット空間を往還しながら様々な企画を発信していきます。ブログは今年も年中無休です(昨年の執筆者50人をご紹介しました)。

●ときの忘れものが青山から〒113-0021 東京都文京区本駒込5丁目4の1 LAS CASAS に移転して3年が経ちました。

もともと住宅だった阿部勤設計の建物LAS CASASを使って、毎月展覧会(Web展)を開催しています。

WEBマガジン<コラージ2017年12月号18~24頁>の特集も是非ご覧ください。

ときの忘れものはJR及び南北線の駒込駅南口から徒歩約8分です。

TEL: 03-6902-9530、FAX: 03-6902-9531

E-mail:info@tokinowasuremono.com

営業時間=火曜~土曜の平日11時~19時。*日・月・祝日は休廊。

コメント