「アンディ・ウォーホル・キョウト」展レビュー

土渕信彦

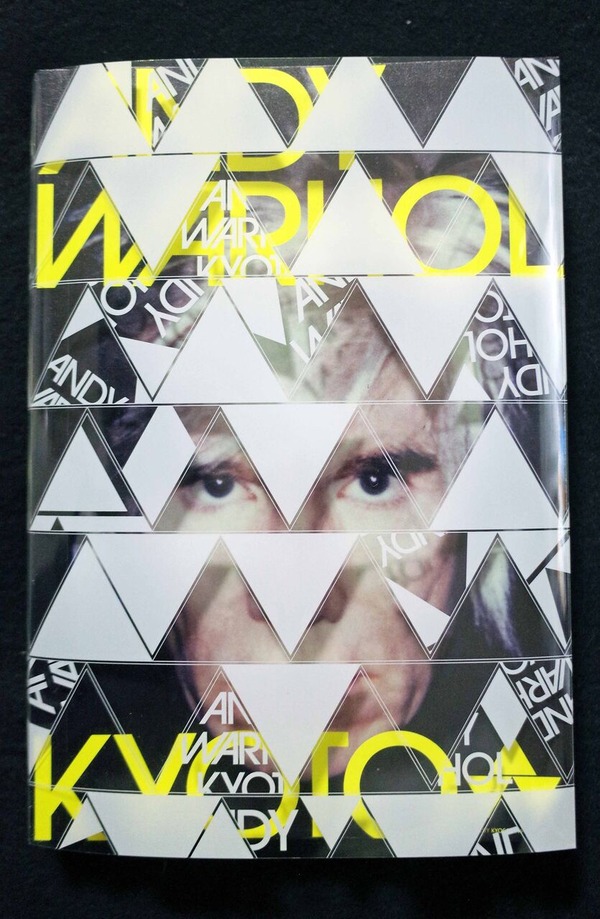

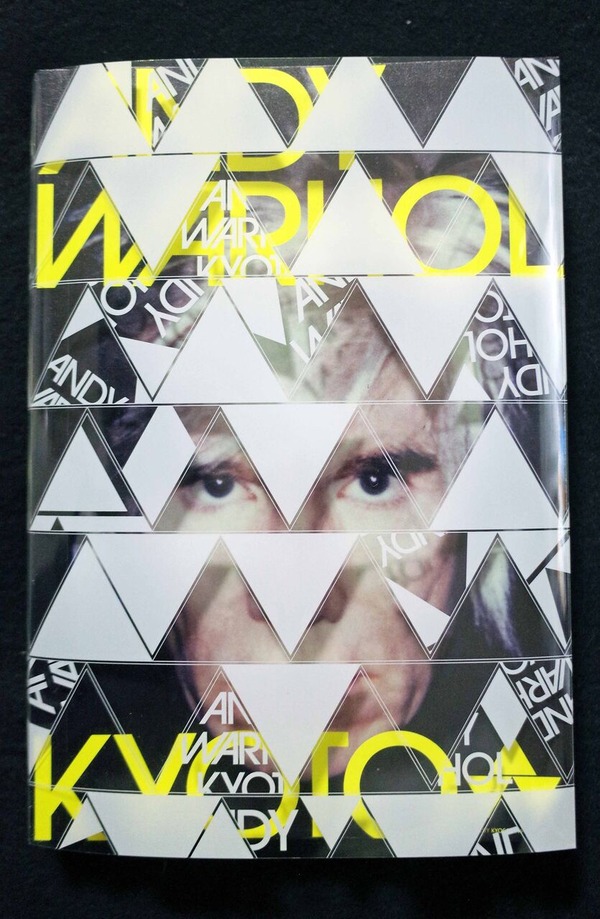

初めにお断りしておくが、これまで私が関心を払ってきたのは瀧口修造その人、および関りのあるアーティストで、アンディ・ウォーホルについてもポップアートについても、まったくの初心者である。雑誌の記事や画集に目を通すくらいで、展覧会に足を運んだことはなかった。森美術館の「アンディ・ウォーホル展 15分の永遠」(2014年)も、図録だけは入手したが(図1)、展示は拝見していない。同展の関連イベントである、綿貫不二夫・根本寿幸・石田了一という尊敬するお三方のスペシャル・トーク「日本で制作されたウォーホル作品:《KIKU》をめぐる物語」は、確か東京都現代美術館で開催されていた「フルクサス イン ジャパン」の、塩見允枝子さんの演奏会とかち合って、聴き逃してしまった。こんな有様だから、果たしてレビュー執筆者として適任か、我ながら疑わしく思う。

図1

図1

初心者というよりも、ウォーホルを敬遠していた、あるいは嫌っていたといった方が良いかもしれない。これは最初に読んだ関連書籍が、ウルトラ・ヴァイオレット『さよならアンディ ― ウォーホルの60年代』(平凡社、1990年。図2)だったからかもしれない。友人の田邊道彦氏(この本の編集者)が1冊贈ってくれたのだが、帯に「“Sexとドラッグとロックンロール”の時代をスキャンダラスに駆け抜けたヒロイン&ヒーローたち」と記されているとおり、ファクトリーの様子や安易とも思える制作過程が冷ややかに綴られており、ウォーホルその人に共感を抱けず、その後も長い間、関心が向かなかった。惜しくも本年7月21日に亡くなられた岡崎和郎先生とお話ししていた際に、ウォーホルのことをマルセル・デュシャンと並ぶくらい高く評価されていたのだが、今一つ腑に落ちなかったのを記憶している。

図2

図2

ところが5~6年前のこと、新橋で開催されたアートフェア、「アート・イン・パークホテル東京」で、志水楠男宛てに献呈された瀧口修造のコラージュ作品を拝見する機会があった。瀧口のコラージュ作品としては、『不思議の国のアリス』に関するものが数点あったが(図3,4)、この作品には焼け焦がした紙、絵はがき、1963年のカレンダー、ロトデッサンなどのほか、雑誌からの切り抜きと思われるヌード写真などもコラージュされており(図5)、どことなくポップアートを想起させる。瀧口としては異例で異色な、見れば見るほど不思議な作品である。それ以来、「瀧口修造もポップアートに関心があったのだろうか? どう評価していたのだろうか?」という疑問が頭をもたげ、俄然、興味が湧いてきた。ちなみにこの作品はその後、富山県美術館「瀧口修造/加納光於《海燕のセミオティク》2019」展や、2021年のアートフェア東京にも展示・出品されている。

図3

図3

図4

図4

図5

図5

こうしてポップアートに関心を持ち始めていたところ、京都市京セラ美術館(図6)で「アンディ・ウォーホル・キョウト」展が開催されていると聞いた。200点以上の展示作品全点が、ピッツバーグのウォーホル美術館の所蔵作品から選ばれたとのこと。遅ればせながら、これは是非拝見しなくてはいけない。大阪の二つの具体展や京博の茶の湯展などを組み合わせ、11月1日~3日の2泊3日の日程を組んだ。本展を拝見したのは2日(水)。朝一番で訪れ、当日券を求めた。平日でしかも開館前に到着したので、行列に並ぶこともなく、すんなり入館できた(図7,8)。

図6

図6

図7

図7

図8

図8

会場に入って(図9)、まず「展示リストはどこだろう?」と捜すと、スマホにダウンロードする方式との由。メモができず困った。会場内は撮影可だったが、スマホの静止画に限り、デジカメや動画は不可とのこと。スマホのカメラは普段使っておらず、これにも困った。会場内の音声案内もスマホにダウンロードする方式。内容が簡潔なうえ無料で、これは有難かった。ただ、解説を聴いたり撮影したり、操作が複雑となって、以下に掲載した画像もブレやピンボケが目立つ。ご容赦いただきたい。

図9

図9

最初のコーナーは初期のドローイングや金箔のコラージュ、立体など(図10)。ドローイングは、対象の再現にはこだわらず、商業イラストレーターらしく、鋭くはないが達者で味わいがある輪郭線と密集した線描の、2つの要素だけで対象の特徴を捉えている。彩色されたイラストは、そのまま後年のシルクスクリーン作品に繋がるように思えた。

図10

図10

反対側の壁面には金箔を用いた作品が展示されている(図11,12)。図録の解説によると(図13)、細密な細工は手工芸作家であった母のジュリアから学んだものらしい。驚いたことに、ウォーホルは生涯にわたりキリスト教(東方カトリック)の敬虔な信者で、晩年まで密かに教会に通っていたという。金箔作品の起源を、幼いころから親しんでいた教会のイコンに求める説もあるらしい。後述する1956年の世界旅行以降、点数が増えてくるようで、旅行で訪問したアジアないし日本美術から刺激を受けたのかもしれない。特に57年のクリスマス・プレゼント用に制作したという手づくり本の「ゴールド・ブック」(図14)は素晴らしい。全頁の内容が画像で紹介されており、1頁1頁、興味深く拝見した。

図11

図11

図12

図12

図13

図13

図14

図14

ここで気になったのは、東方カトリック教会の信者であることと、同性愛者だったこととを、どのように折り合いをつけていたのだろうか、ということである。矛盾を抱えて内面の葛藤がありそうなものだが、作品にはそういう痕跡は見当たらない。宗教のモチーフが登場していたのは、後でご紹介する最後のコーナーの「最後の晩餐」と「十字架」だけだったと思う。「最後の晩餐」は、レオナルド・ダ・ヴィンチを引用しているだけのようだし、「十字架」も、後述する死のモチーフの系列と思われ、ともに宗教的な問題を追究しているようには見えない。ウォーホルにあっては作品とはひたすら時代を写す鏡のようなもので、自身の内面とはまったく関係ないのかもしれない。このあたりはこれから調べてみたい。

次のコーナーでは商業イラストレーターとして成功し、1956年、友人で恋人だった(プラトニックな関係に終わったそうだが)チャールズ・リザンビーとともに世界一周の旅に出て、日本に滞在した際の資料などが展示されている(図15)。滞在中のスケッチ、リザンビーが撮影した写真をはじめ、旅行案内や旅程表、ホテルのパンフレット、絵葉書などなど(図16~19)。いずれも保存状態は悪くなく、大切にされてきたように見える。74年には2度目の来日を果たしている(図20)。同年のスタジオ移転のときから、自らの生涯の資料を段ボール箱に詰める作業を開始し、毎日、儀式のように続けたらしい。亡くなった時には610箱に達し、「タイム・カプセル」という作品として残されたという。日本や京都に関する資料だけでなく、人生で堆積したあらゆる資料も、きちんと分類・保存されているのだろう。個人的には造形や映像よりも、この「タイム・カプセル」に最も興味を覚えた。

図15

図15

図16

図16

図17

図17

図18

図18

図19

図19

図20

図20

順路上部のスクリーンには映像作品「エンパイア」が上映されている(図21)。日没後から6時間にわたってエンパイア・ステート・ビルを撮影し(撮影者はジョナス・メカス)、それをスローモーションで8時間かけて上映するという作品。ウォーホルの映像のなかで最も有名な作品らしい。長時間の定点撮影で、全編通覧を想定しない、映画の制約を打ち破った重要な作品として評価されているようだ。来日中に訪れた龍安寺石庭にインスパイアされて製作されたと解説されていたが、スクリーンがこの位置では、関心を向ける観客がどのくらいいるのだろうか。

図21

図21

資料類の反対側(金箔の作品の横)の壁面には北斎の「神奈川沖浪裏」をなぞったドローイングやシルクスクリーン「波」、さらにはジェームズ・ディーン主演の「理由なき反抗」の日本語版宣伝ポスターを元にしたシルクスクリーンが展示され(図22)、その上には次のような言葉が紹介されている。

「いま私は日本食をたべ、ケンゾーの服を着ている。

そして日本製の写真やビデオやハイファイ、その他の電子機器も使っている。

日本的なものは何でも好きだ」

なお、引用末尾の「日本的なもの」の原文は”anythings Japanese”で、「日本のもの」または「日本製のもの」の意味合いかと思われる。

図22

図22

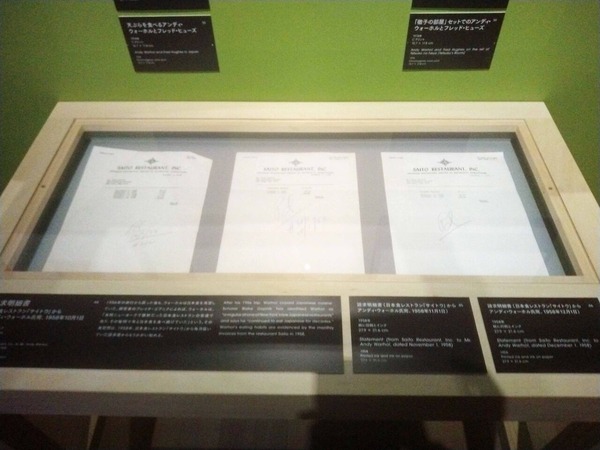

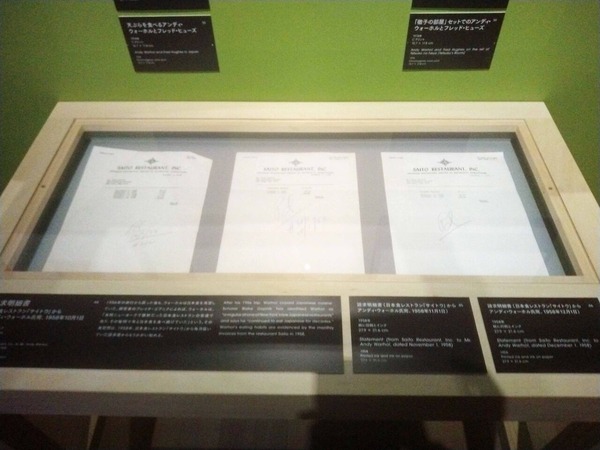

ウォーホルが日本贔屓だったのは間違いないらしく、実際、当時はニューヨークに数軒しかなかった日本食レストランの常連となり、生け花などの日本文化にも関心を持ち続けていたそうだ。日本食レストランからの毎月の請求書や生け花の資料なども展示されていた(図23,24)。こういう事実や人となりを初めて知り、今までのウォーホル嫌いは何処へやら、こちらもすっかりウォーホルに好意を持ってしまった。

図23

図23

図24

図24

生け花の資料の次のコーナーでは、当然、生け花をモチーフとする作品が展示されている(図25,26)。向こう側には日本旅行の土産として購入したという着物が2着(図27)。着物の図柄も花だ。

図25

図25

図26

図26

図27

図27

着物の右側には押し花のように平面化された原色の「花」(図28)。他の展覧会でも拝見したことがあるが、インパクトがある。現代版画センターのエディション「KIKU」は、残念ながら展示されていなかった。

図28

図28

その奥は1966年のレオ・キャステリ画廊の個展で発表されたというインスタレーション「銀の雲」の部屋。人工的な気流のなかで、大きな枕のような形の「雲」がゆったりと漂う仕掛け(図29)。童心に還って、天井に向って投げたり、バレーボールのトスのように放り上げたりしていると、気持ちが楽になってくる。

図29

図29

部屋を出た正面の壁面には、花に囲まれたウォーホルの写真(図30)とファクトリー内の写真(図31)。このようにして数多の作品が生み出され、ポップアートのスーパースターの神話も生まれたのかと思うと、なかなか興味深い。さらに左には「キャンベルスープ缶」のクリーム・マッシュルームとアップル・コンピュータやシャネルの広告デザインが並ぶ(図32)。

図30

図30

図31

図31

図32

図32

反対側の壁面に展示されているのは、ポップアートの代表作としてお馴染みの「キャンベルスープ缶」の連作9点と、その下に「ブリロの箱」が2つ、「キャンベル・トマトジュースの箱」が1つ(図33)。「キャンベルスープ缶」と「ブリロの箱」はあまりにも有名な作品だが、じっくり拝見したのは初めてと思う。「ブリロの箱」は、ある公立美術館での購入計画をめぐってもめているそうだ。東京都現代美術館がロイ・リキテンシュタイン「ヘア・リボンの少女」を購入した時にも、物議を醸したものだが、さらに難しい作品かもしれない。

図33

図33

右手には、銀髪のウィッグとジーンズをつけたマネキンが立っている(図34)。ウォーホルのトレードマーク、というよりも、アーティスト「ウォーホル」を自らプロデュースし、演じ続けたらしい。上部のスクリーンでは映像作品「ファクトリー日記」が上映されている。

図34

図34

マネキンの反対側壁面にはプリンス、ビートルズ、坂本龍一、アレサ・フランクリン、シルヴェスター・スターローンなどの肖像作品(図35)。時代を感じさせる。坂本龍一氏は闘病中だそうだが、ご恢復をお祈りしたい。

図35

図35

マネキンの右側には「毛沢東」(図36)、その右手奥の壁面には展覧会のアイコンともされている「3つのマリリン」(図37)。予想よりも小さな作品だったが、照明の関係か配色のせいか、ひときわ明るく輝いて見えた。連続したモチーフと、滲むようだが濃淡が明確な線、鮮やかな色彩。このあたりがウォーホルの特徴のようだ。その右手にはファッション関係の写真や作品。製作した「アンディ・ウォーホルTV」の映像も上映されている(図38,39)。

図36

図36

図37

図37

図38

図38

図39

図39

マネキンまで戻ると、順路は奥に広がる展示空間へと続く(図40)。左手に肖像作品のもとになったポラロイド写真。正面には所属していたレオ・キャステリ画廊のアーティストたちの肖像画。これは興味深く拝見した。その右手にはエルヴィス・プレスリーの写真を重ねた「ダブル・エルヴィス」。後ろを振り返ると、上部のスクリーン(裏側)では映像作品「チェルシー・ガールズ」「スリープ」が上映されている(図41)。左手にはジャックリーヌの肖像と、その左には映像作品「スクリーン・テスト」(図42)。若き日の仲谷昇、岸田今日子なども登場している。左手の壁面には写真「頭蓋骨のある自画像」(図43)。解説されていたとおり、無表情なウォーホルに対して頭蓋骨は笑っているように見える。

図40

図40

図41

図41

図42

図42

図43

図43

さらに左手には迷彩色に塗られた「自由の女神」(図44)。制昨年は1986年で、ベトナム戦争批判などの政治的な意味合いはないようだ。その左手の壁には迷彩色によるオールオーバーの巨大な作品「カモフラージュ」(図45)。後ろ側には「影」と題された作品も展示されている(図46)。解説によると、ウォーホルは常日頃、光と影のコントラストに惹かれていたそうで、これらの抽象的な作品は光と影の効果が探求されているようだが、拝見していて、正直、あまり面白くなかった。

図44

図44

図45

図45

図46

図46

旧ソ連の国旗の図柄であるハンマーと鎌をモチーフにした作品(1977年頃)も展示されていた(図47,48)。イタリア旅行中に政治的な落書きのなかにハンマーと鎌のモチーフを目にし、その形に関心を持ったそうだ。ウォーホルの作品は、時代を写す鏡のようなもので、政治的なメッセージが感じられない。こうした在り方が逆に作品に普遍性を与えるようで、この作品も今ではソ連の無残な崩壊を想い起こさせる。

図47

図47

図48

図48

今もウォーホルが生きていたとして、例えばバイデンやトランプや習近平、あるいはプーチンとゼレンスキーから肖像作品の依頼があったとすると、所定の料金さえ払って貰えれば、政治的な立場がどうであれ、どれも平然と仕上げるのだろう。これこそアーティストの鑑と思う。会場の解説では宮廷画家が引き合いに出されていたが、藤田嗣治の作戦記録画を想起させなくもない。図録の解説によると、料金は1枚2万5千ドル、同一イメージの色違いを追加すると合計4万ドルで、個人からの注文だけで年間200万ドル近い収入があったとのこと。パンダ、カエル、アフリカ象の作品もあったが(図49)、パンダたちからも料金を貰っていたかは判らない。

図49

図49

展示作品は現代社会ないし米国の病理を色濃く反映してくるように見え、さらには死が色濃く忍び寄る。「ツナ缶の惨事」「病院」「ギャングの葬式」「電気椅子」「死者5名」「頭蓋骨のある自画像」「頭蓋骨」「十字架」などが続く(図50~52)。

図50

図50

図51

図51

図52

図52

そして最後を飾るのは巨大な「最後の晩餐」(図53)。100点以上に上る連作の中の1点らしい。中央のキリストの左右に、ホンダのバイク、通称「ナナハン」も描かれている。「ナナハンを描いたのも、日本製だったからかなあ。篠原有司男はアメリカン・バイクだったなあ」などと考えながら、会場を後にした。図録の解説によると、画中の”THE BIG C”とは、新聞の見出し「癌治療に効く心構え」から採られたもので、ウォーホル自身の死に対する恐怖が示唆されており、またイエス・キリストに対する遊び心のある呼び名でもある由。このシリーズのうち22点が、1987年にウォーホルが亡くなる1ヶ月前に、ダ・ヴィンチの作品があるミラノのサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会の食堂の近くの会場で展示されていたとのこと。画家や作品を超えた、運命の重さのようなものを感じる。

図53

図53

本展は展示点数200点以上にしては比較的コンパクトに、また美術館の展示らしく綺麗に整理されており、私のようなウォーホル初心者には大変興味深く拝見できた。ポップアートのスーパースターと評価されるのも当然だと納得でき、そして何よりも、いままでのウォーホル嫌いがすっかり解消したのが大変うれしい。その後、若い世代や観光客などを中心に、かなり混雑しているようなので、これから足を運ぶなら、予約してから行く方が良いかもしれない。

帰宅後、ときの忘れものの「アンディ・ウォーホル展 史上最強!ウォーホルの元祖オタク栗山豊が蒐めたもの」展も訪れた。作品こそ「KIKU」「LOVE」しか展示されていなかったが、「ウォーホルの元祖オタク」という栗山豊氏が蒐集した資料・雑誌類が、階段下の1階壁面から3階に到るまで、床・壁面・天井までびっしりと展示され、同じオタクの一人として大いに共鳴した。ウォーホルやファクトリーの猥雑なまでのエネルギーを感じられ、京都市京セラ美術館の上品な展示とは対照的だった。両展併せて拝見でき、ウォーホルへの関心がますます深まった次第である。

(つちぶち のぶひこ)

*画廊亭主敬白

亭主は1983年6月にNYでウォーホルとジョナス・メカスに初めて会い、それぞれの展覧会と彼らの版画エディション(ウォーホル3点、メカス7点)、オリジナル版画を挿入したカタログをつくることができました。しかし1983年に刊行した二冊のカタログは40年近くたった今では稀覯本になってしまい、ウォーホルカタログはゼロがいくつも並ぶン十万円という超高額になり、メカスカタログも若い人が手軽に入手できる価格ではありません。

ちょうどジョナス・メカスの生誕100年にあたる今年、久しぶりに大規模なウォーホル展が京都で開催されています。20世紀ニューヨークのアートシーンを象徴する二人に関する様々な言説と情報をこのブログでしばらく(一年くらい)ご紹介し続けたいと考えています。

先ずウォーホルですが、京都の大展覧会と駒込の極小展示、さらに1983年のウォーホル展カタログに関して5人の方にレビューをお願いしました。

<ウォーホルについては詳しくないし、栗山豊についてもこの日まで知らなかった>山下裕二先生に11月15日ブログで「ウォーホルオタク・栗山豊に驚愕!」をご執筆いただきました。

<アンディ・ウォーホルについてもポップアートについても、まったくの初心者である>土渕信彦さんには京都のウォーホル展のレビュー執筆をお願いしました。土渕さんは瀧口修造研究では知らぬ人のない最強の瀧口オタクです。

<僕が取材で初めてきちんとウォーホルに会い、記事にしたのは1982年9月15日号の『BRUTUS』50号「創刊2周年記念 史上最大のニューヨーク特集」だった>名編集者・都築響一さんにはご自身が発行するメルマガ『ROADSIDERS' weekly 523号』で大特集を組んでいただいた上に、11月17日ブログで「栗山豊によるアンディ・ウォーホル」をご執筆いただきました。

故・栗山豊の友人であり<初めて吉祥寺の安アパートを訪ねたとき以来、ウォーホル受容の資料を収集する手続きに関しては彼にまかせて、私はもっぱら芸術的潮流の受容に関して思考するようになっていった>現代美術家・美術評論家の森下泰輔さんは文字通り、長年にわたるウォーホル受容史の専門家であり、ときの忘れもののブログでも幾度も連載をしています。今回は「ウォーホルと栗山豊の時代」と題して三回連載で執筆していただきました。さらに番外編(第4回)として長文の「栗山資料からわかるもの」を近日中に掲載予定です。

亭主が1983年に刊行した『アンディ・ウォーホル展 1983~1984』オリジナル版画入り図録は挿入された「KIKU(小)」ばかりが注目されて肝心の中身(170人が執筆)について書かれたものはほとんどありませんでした。10月31日ブログで名古屋大学の栗田秀法先生に初めての本格的なレビュー「現代版画センターの冒険の縮図としての『アンディ・ウォーホル展 1983~1984』図録」をご執筆いただきました。産みの親としてこのカタログをきちんと育てられなかった亭主はやっと肩の荷がおりた気持ちです。

おわかりでしょうか。

ウォーホルは、まったくの素人から、少年時代からウォーホルの洗礼をうけた「恐るべきウォーホルの子どもたち」にいたるまで誰でもが書く(語る)ことのできる稀有な存在です。

亭主が39年前に刊行した『アンディ・ウォーホル展 1983~1984』オリジナル版画入り図録を編集したのは根本寿幸、宮井陸郎、栗山豊の三人ですが、彼らはそのことをよく知り2百人を超える各界の有名無名の人たちをリストアップし、170人に「私のウォーホル」について書かせることに成功しました。

ということで、これから一年間かけてブログで「170人の私のウォーホル」を順次紹介してまいります。果たして一年で終わるかどうか・・・ご愛読を乞う次第です。

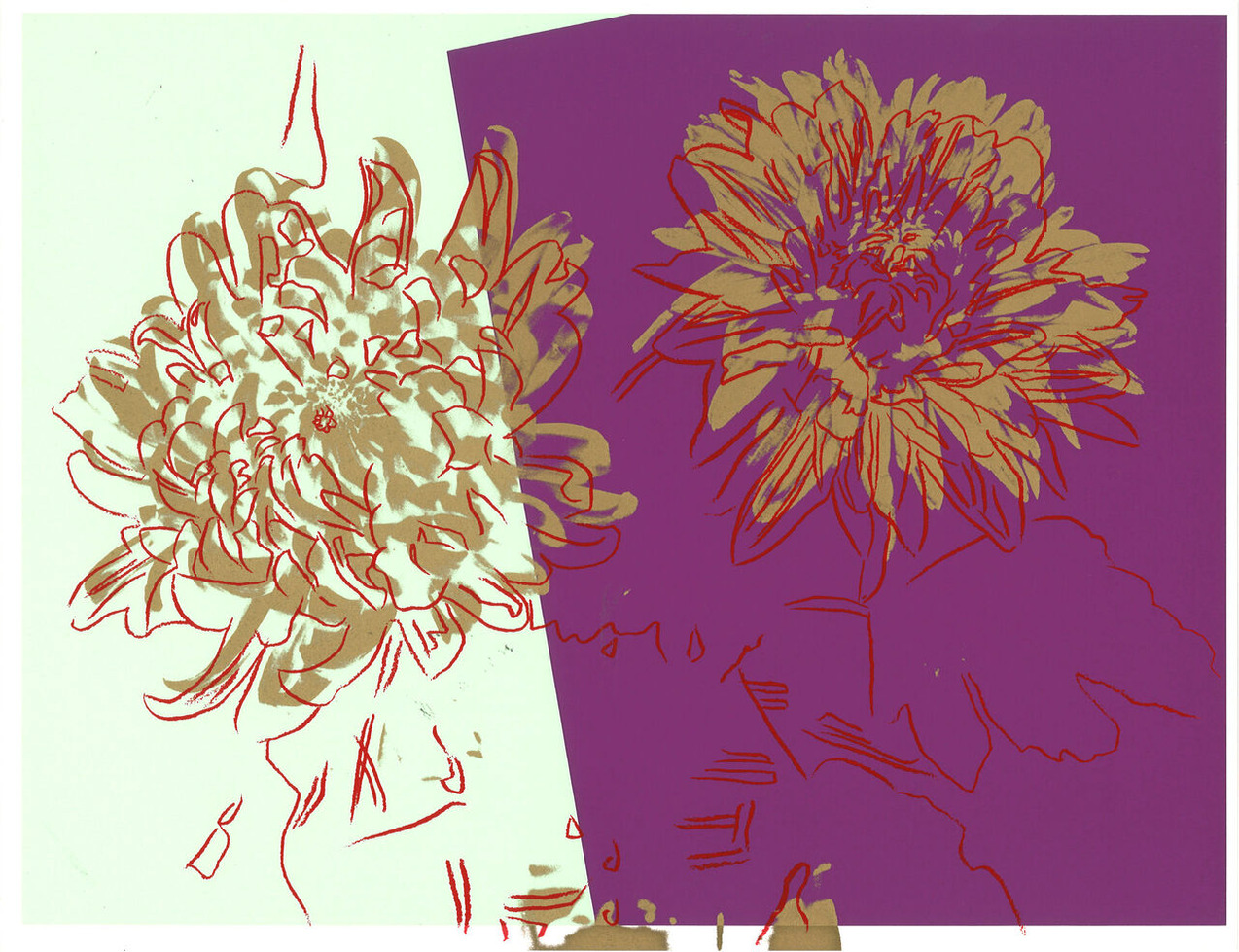

●ウォーホル作品のご紹介

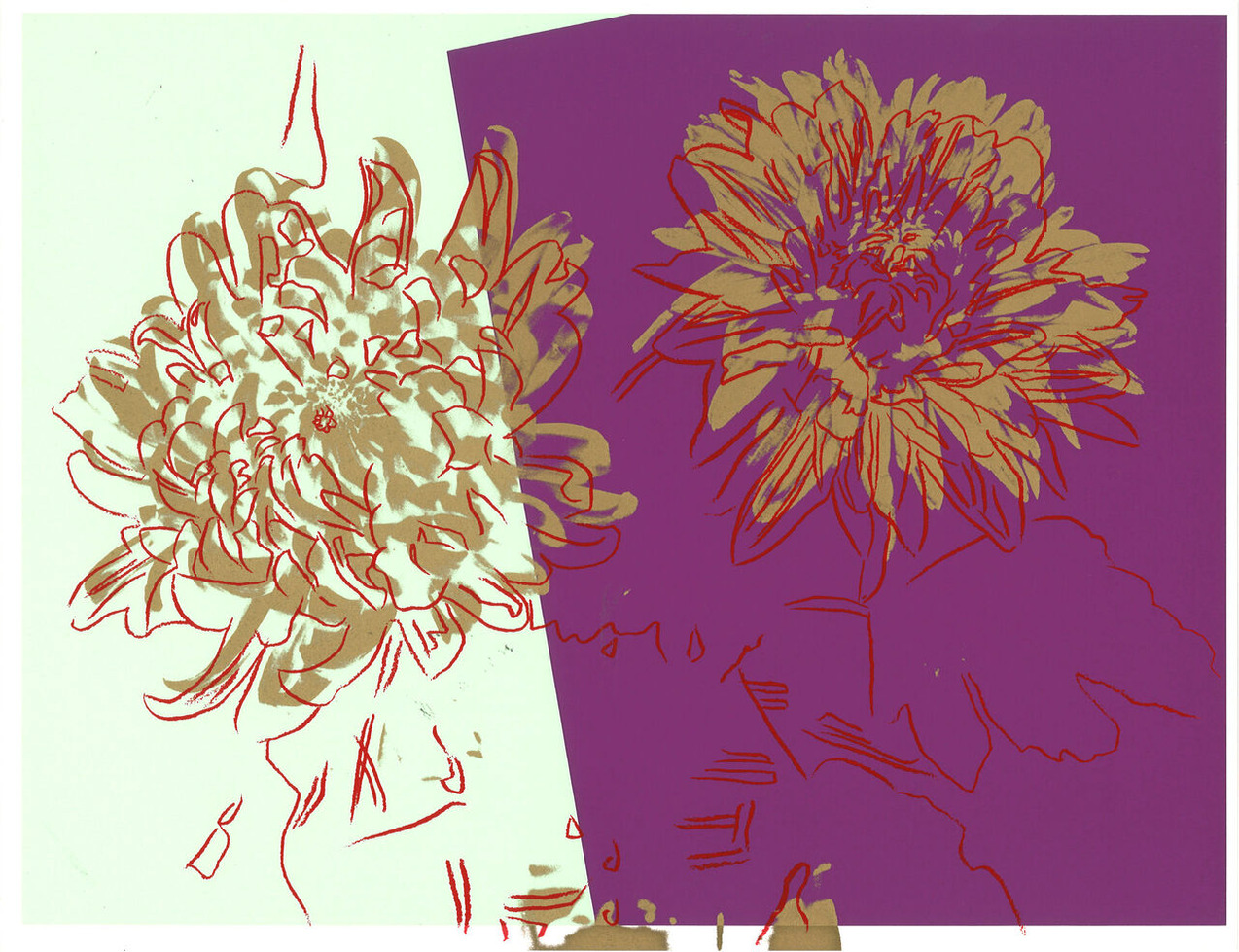

アンディ・ウォーホル「KIKU(小)」

アンディ・ウォーホル「KIKU(小)」

1983年 シルクスクリーン(刷り:石田了一)

イメージ・サイズ:22.0×29.0cm

シートサイズ:23.0×30.cm

*現代版画センター・エディション

*1983年に刊行した『アンディ・ウォーホル展 1983~1984』図録に挿入するために制作された作品の四方の断裁前のフルマージンの作品です。

◆12月24日(土)ジョナス・メカス生誕100年記念の上映会を開催します。予約制です。上映時間、プログラムについては12月14日ブログをご参照ください。

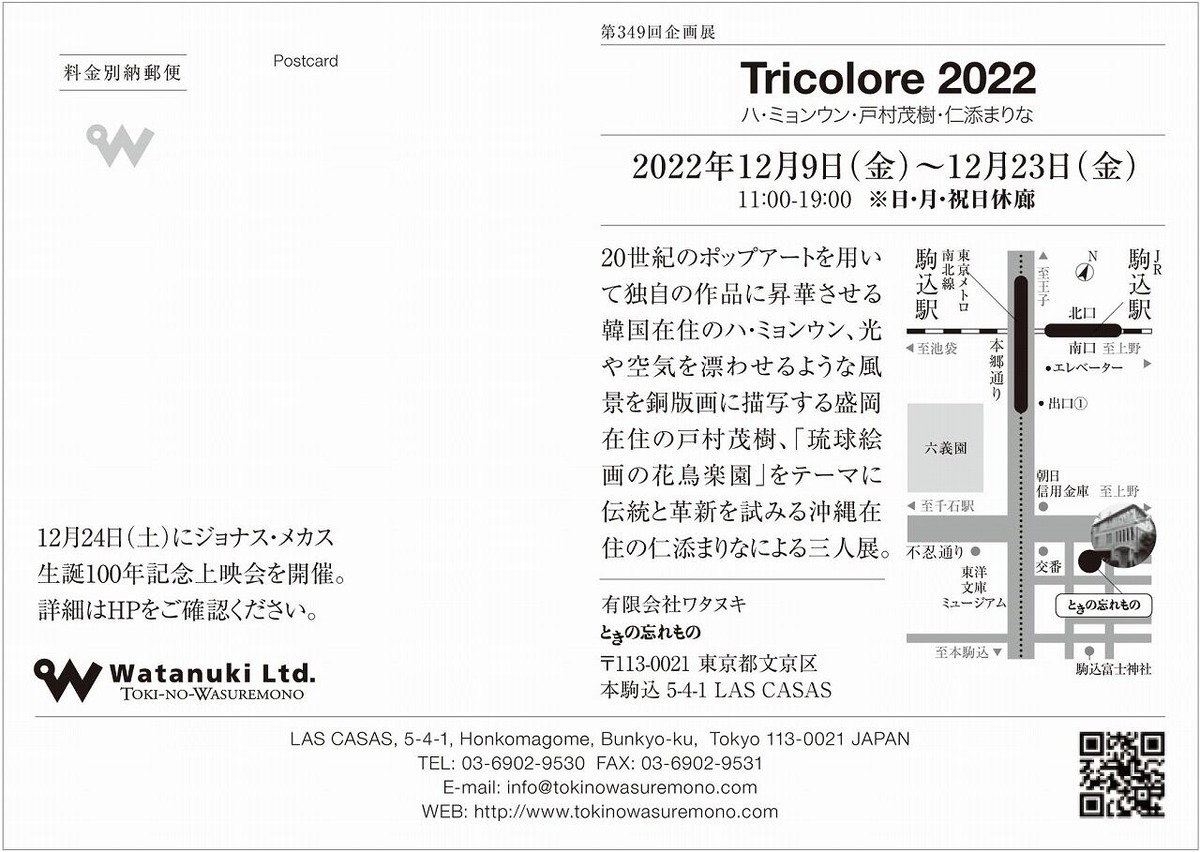

◆「Tricolore 2022 ハ・ミョンウン、戸村茂樹、仁添まりな」

会期:12月9日(金)~12月23日(金)※日・月・祝日休廊

出品21点のデータと価格は12月4日ブログをご参照ください。

●年末年始・冬季休廊のお知らせ

本年の営業は12月27日(火)で終了します。

12月28日(水)~2023年1月4日(水)まで冬季休廊いたします。

土渕信彦

初めにお断りしておくが、これまで私が関心を払ってきたのは瀧口修造その人、および関りのあるアーティストで、アンディ・ウォーホルについてもポップアートについても、まったくの初心者である。雑誌の記事や画集に目を通すくらいで、展覧会に足を運んだことはなかった。森美術館の「アンディ・ウォーホル展 15分の永遠」(2014年)も、図録だけは入手したが(図1)、展示は拝見していない。同展の関連イベントである、綿貫不二夫・根本寿幸・石田了一という尊敬するお三方のスペシャル・トーク「日本で制作されたウォーホル作品:《KIKU》をめぐる物語」は、確か東京都現代美術館で開催されていた「フルクサス イン ジャパン」の、塩見允枝子さんの演奏会とかち合って、聴き逃してしまった。こんな有様だから、果たしてレビュー執筆者として適任か、我ながら疑わしく思う。

図1

図1初心者というよりも、ウォーホルを敬遠していた、あるいは嫌っていたといった方が良いかもしれない。これは最初に読んだ関連書籍が、ウルトラ・ヴァイオレット『さよならアンディ ― ウォーホルの60年代』(平凡社、1990年。図2)だったからかもしれない。友人の田邊道彦氏(この本の編集者)が1冊贈ってくれたのだが、帯に「“Sexとドラッグとロックンロール”の時代をスキャンダラスに駆け抜けたヒロイン&ヒーローたち」と記されているとおり、ファクトリーの様子や安易とも思える制作過程が冷ややかに綴られており、ウォーホルその人に共感を抱けず、その後も長い間、関心が向かなかった。惜しくも本年7月21日に亡くなられた岡崎和郎先生とお話ししていた際に、ウォーホルのことをマルセル・デュシャンと並ぶくらい高く評価されていたのだが、今一つ腑に落ちなかったのを記憶している。

図2

図2ところが5~6年前のこと、新橋で開催されたアートフェア、「アート・イン・パークホテル東京」で、志水楠男宛てに献呈された瀧口修造のコラージュ作品を拝見する機会があった。瀧口のコラージュ作品としては、『不思議の国のアリス』に関するものが数点あったが(図3,4)、この作品には焼け焦がした紙、絵はがき、1963年のカレンダー、ロトデッサンなどのほか、雑誌からの切り抜きと思われるヌード写真などもコラージュされており(図5)、どことなくポップアートを想起させる。瀧口としては異例で異色な、見れば見るほど不思議な作品である。それ以来、「瀧口修造もポップアートに関心があったのだろうか? どう評価していたのだろうか?」という疑問が頭をもたげ、俄然、興味が湧いてきた。ちなみにこの作品はその後、富山県美術館「瀧口修造/加納光於《海燕のセミオティク》2019」展や、2021年のアートフェア東京にも展示・出品されている。

図3

図3 図4

図4 図5

図5こうしてポップアートに関心を持ち始めていたところ、京都市京セラ美術館(図6)で「アンディ・ウォーホル・キョウト」展が開催されていると聞いた。200点以上の展示作品全点が、ピッツバーグのウォーホル美術館の所蔵作品から選ばれたとのこと。遅ればせながら、これは是非拝見しなくてはいけない。大阪の二つの具体展や京博の茶の湯展などを組み合わせ、11月1日~3日の2泊3日の日程を組んだ。本展を拝見したのは2日(水)。朝一番で訪れ、当日券を求めた。平日でしかも開館前に到着したので、行列に並ぶこともなく、すんなり入館できた(図7,8)。

図6

図6 図7

図7 図8

図8会場に入って(図9)、まず「展示リストはどこだろう?」と捜すと、スマホにダウンロードする方式との由。メモができず困った。会場内は撮影可だったが、スマホの静止画に限り、デジカメや動画は不可とのこと。スマホのカメラは普段使っておらず、これにも困った。会場内の音声案内もスマホにダウンロードする方式。内容が簡潔なうえ無料で、これは有難かった。ただ、解説を聴いたり撮影したり、操作が複雑となって、以下に掲載した画像もブレやピンボケが目立つ。ご容赦いただきたい。

図9

図9最初のコーナーは初期のドローイングや金箔のコラージュ、立体など(図10)。ドローイングは、対象の再現にはこだわらず、商業イラストレーターらしく、鋭くはないが達者で味わいがある輪郭線と密集した線描の、2つの要素だけで対象の特徴を捉えている。彩色されたイラストは、そのまま後年のシルクスクリーン作品に繋がるように思えた。

図10

図10反対側の壁面には金箔を用いた作品が展示されている(図11,12)。図録の解説によると(図13)、細密な細工は手工芸作家であった母のジュリアから学んだものらしい。驚いたことに、ウォーホルは生涯にわたりキリスト教(東方カトリック)の敬虔な信者で、晩年まで密かに教会に通っていたという。金箔作品の起源を、幼いころから親しんでいた教会のイコンに求める説もあるらしい。後述する1956年の世界旅行以降、点数が増えてくるようで、旅行で訪問したアジアないし日本美術から刺激を受けたのかもしれない。特に57年のクリスマス・プレゼント用に制作したという手づくり本の「ゴールド・ブック」(図14)は素晴らしい。全頁の内容が画像で紹介されており、1頁1頁、興味深く拝見した。

図11

図11 図12

図12 図13

図13 図14

図14ここで気になったのは、東方カトリック教会の信者であることと、同性愛者だったこととを、どのように折り合いをつけていたのだろうか、ということである。矛盾を抱えて内面の葛藤がありそうなものだが、作品にはそういう痕跡は見当たらない。宗教のモチーフが登場していたのは、後でご紹介する最後のコーナーの「最後の晩餐」と「十字架」だけだったと思う。「最後の晩餐」は、レオナルド・ダ・ヴィンチを引用しているだけのようだし、「十字架」も、後述する死のモチーフの系列と思われ、ともに宗教的な問題を追究しているようには見えない。ウォーホルにあっては作品とはひたすら時代を写す鏡のようなもので、自身の内面とはまったく関係ないのかもしれない。このあたりはこれから調べてみたい。

次のコーナーでは商業イラストレーターとして成功し、1956年、友人で恋人だった(プラトニックな関係に終わったそうだが)チャールズ・リザンビーとともに世界一周の旅に出て、日本に滞在した際の資料などが展示されている(図15)。滞在中のスケッチ、リザンビーが撮影した写真をはじめ、旅行案内や旅程表、ホテルのパンフレット、絵葉書などなど(図16~19)。いずれも保存状態は悪くなく、大切にされてきたように見える。74年には2度目の来日を果たしている(図20)。同年のスタジオ移転のときから、自らの生涯の資料を段ボール箱に詰める作業を開始し、毎日、儀式のように続けたらしい。亡くなった時には610箱に達し、「タイム・カプセル」という作品として残されたという。日本や京都に関する資料だけでなく、人生で堆積したあらゆる資料も、きちんと分類・保存されているのだろう。個人的には造形や映像よりも、この「タイム・カプセル」に最も興味を覚えた。

図15

図15 図16

図16 図17

図17 図18

図18 図19

図19 図20

図20順路上部のスクリーンには映像作品「エンパイア」が上映されている(図21)。日没後から6時間にわたってエンパイア・ステート・ビルを撮影し(撮影者はジョナス・メカス)、それをスローモーションで8時間かけて上映するという作品。ウォーホルの映像のなかで最も有名な作品らしい。長時間の定点撮影で、全編通覧を想定しない、映画の制約を打ち破った重要な作品として評価されているようだ。来日中に訪れた龍安寺石庭にインスパイアされて製作されたと解説されていたが、スクリーンがこの位置では、関心を向ける観客がどのくらいいるのだろうか。

図21

図21資料類の反対側(金箔の作品の横)の壁面には北斎の「神奈川沖浪裏」をなぞったドローイングやシルクスクリーン「波」、さらにはジェームズ・ディーン主演の「理由なき反抗」の日本語版宣伝ポスターを元にしたシルクスクリーンが展示され(図22)、その上には次のような言葉が紹介されている。

「いま私は日本食をたべ、ケンゾーの服を着ている。

そして日本製の写真やビデオやハイファイ、その他の電子機器も使っている。

日本的なものは何でも好きだ」

なお、引用末尾の「日本的なもの」の原文は”anythings Japanese”で、「日本のもの」または「日本製のもの」の意味合いかと思われる。

図22

図22ウォーホルが日本贔屓だったのは間違いないらしく、実際、当時はニューヨークに数軒しかなかった日本食レストランの常連となり、生け花などの日本文化にも関心を持ち続けていたそうだ。日本食レストランからの毎月の請求書や生け花の資料なども展示されていた(図23,24)。こういう事実や人となりを初めて知り、今までのウォーホル嫌いは何処へやら、こちらもすっかりウォーホルに好意を持ってしまった。

図23

図23 図24

図24生け花の資料の次のコーナーでは、当然、生け花をモチーフとする作品が展示されている(図25,26)。向こう側には日本旅行の土産として購入したという着物が2着(図27)。着物の図柄も花だ。

図25

図25 図26

図26 図27

図27着物の右側には押し花のように平面化された原色の「花」(図28)。他の展覧会でも拝見したことがあるが、インパクトがある。現代版画センターのエディション「KIKU」は、残念ながら展示されていなかった。

図28

図28その奥は1966年のレオ・キャステリ画廊の個展で発表されたというインスタレーション「銀の雲」の部屋。人工的な気流のなかで、大きな枕のような形の「雲」がゆったりと漂う仕掛け(図29)。童心に還って、天井に向って投げたり、バレーボールのトスのように放り上げたりしていると、気持ちが楽になってくる。

図29

図29部屋を出た正面の壁面には、花に囲まれたウォーホルの写真(図30)とファクトリー内の写真(図31)。このようにして数多の作品が生み出され、ポップアートのスーパースターの神話も生まれたのかと思うと、なかなか興味深い。さらに左には「キャンベルスープ缶」のクリーム・マッシュルームとアップル・コンピュータやシャネルの広告デザインが並ぶ(図32)。

図30

図30 図31

図31 図32

図32反対側の壁面に展示されているのは、ポップアートの代表作としてお馴染みの「キャンベルスープ缶」の連作9点と、その下に「ブリロの箱」が2つ、「キャンベル・トマトジュースの箱」が1つ(図33)。「キャンベルスープ缶」と「ブリロの箱」はあまりにも有名な作品だが、じっくり拝見したのは初めてと思う。「ブリロの箱」は、ある公立美術館での購入計画をめぐってもめているそうだ。東京都現代美術館がロイ・リキテンシュタイン「ヘア・リボンの少女」を購入した時にも、物議を醸したものだが、さらに難しい作品かもしれない。

図33

図33右手には、銀髪のウィッグとジーンズをつけたマネキンが立っている(図34)。ウォーホルのトレードマーク、というよりも、アーティスト「ウォーホル」を自らプロデュースし、演じ続けたらしい。上部のスクリーンでは映像作品「ファクトリー日記」が上映されている。

図34

図34マネキンの反対側壁面にはプリンス、ビートルズ、坂本龍一、アレサ・フランクリン、シルヴェスター・スターローンなどの肖像作品(図35)。時代を感じさせる。坂本龍一氏は闘病中だそうだが、ご恢復をお祈りしたい。

図35

図35マネキンの右側には「毛沢東」(図36)、その右手奥の壁面には展覧会のアイコンともされている「3つのマリリン」(図37)。予想よりも小さな作品だったが、照明の関係か配色のせいか、ひときわ明るく輝いて見えた。連続したモチーフと、滲むようだが濃淡が明確な線、鮮やかな色彩。このあたりがウォーホルの特徴のようだ。その右手にはファッション関係の写真や作品。製作した「アンディ・ウォーホルTV」の映像も上映されている(図38,39)。

図36

図36 図37

図37 図38

図38 図39

図39マネキンまで戻ると、順路は奥に広がる展示空間へと続く(図40)。左手に肖像作品のもとになったポラロイド写真。正面には所属していたレオ・キャステリ画廊のアーティストたちの肖像画。これは興味深く拝見した。その右手にはエルヴィス・プレスリーの写真を重ねた「ダブル・エルヴィス」。後ろを振り返ると、上部のスクリーン(裏側)では映像作品「チェルシー・ガールズ」「スリープ」が上映されている(図41)。左手にはジャックリーヌの肖像と、その左には映像作品「スクリーン・テスト」(図42)。若き日の仲谷昇、岸田今日子なども登場している。左手の壁面には写真「頭蓋骨のある自画像」(図43)。解説されていたとおり、無表情なウォーホルに対して頭蓋骨は笑っているように見える。

図40

図40 図41

図41 図42

図42 図43

図43さらに左手には迷彩色に塗られた「自由の女神」(図44)。制昨年は1986年で、ベトナム戦争批判などの政治的な意味合いはないようだ。その左手の壁には迷彩色によるオールオーバーの巨大な作品「カモフラージュ」(図45)。後ろ側には「影」と題された作品も展示されている(図46)。解説によると、ウォーホルは常日頃、光と影のコントラストに惹かれていたそうで、これらの抽象的な作品は光と影の効果が探求されているようだが、拝見していて、正直、あまり面白くなかった。

図44

図44 図45

図45 図46

図46旧ソ連の国旗の図柄であるハンマーと鎌をモチーフにした作品(1977年頃)も展示されていた(図47,48)。イタリア旅行中に政治的な落書きのなかにハンマーと鎌のモチーフを目にし、その形に関心を持ったそうだ。ウォーホルの作品は、時代を写す鏡のようなもので、政治的なメッセージが感じられない。こうした在り方が逆に作品に普遍性を与えるようで、この作品も今ではソ連の無残な崩壊を想い起こさせる。

図47

図47 図48

図48今もウォーホルが生きていたとして、例えばバイデンやトランプや習近平、あるいはプーチンとゼレンスキーから肖像作品の依頼があったとすると、所定の料金さえ払って貰えれば、政治的な立場がどうであれ、どれも平然と仕上げるのだろう。これこそアーティストの鑑と思う。会場の解説では宮廷画家が引き合いに出されていたが、藤田嗣治の作戦記録画を想起させなくもない。図録の解説によると、料金は1枚2万5千ドル、同一イメージの色違いを追加すると合計4万ドルで、個人からの注文だけで年間200万ドル近い収入があったとのこと。パンダ、カエル、アフリカ象の作品もあったが(図49)、パンダたちからも料金を貰っていたかは判らない。

図49

図49展示作品は現代社会ないし米国の病理を色濃く反映してくるように見え、さらには死が色濃く忍び寄る。「ツナ缶の惨事」「病院」「ギャングの葬式」「電気椅子」「死者5名」「頭蓋骨のある自画像」「頭蓋骨」「十字架」などが続く(図50~52)。

図50

図50 図51

図51 図52

図52そして最後を飾るのは巨大な「最後の晩餐」(図53)。100点以上に上る連作の中の1点らしい。中央のキリストの左右に、ホンダのバイク、通称「ナナハン」も描かれている。「ナナハンを描いたのも、日本製だったからかなあ。篠原有司男はアメリカン・バイクだったなあ」などと考えながら、会場を後にした。図録の解説によると、画中の”THE BIG C”とは、新聞の見出し「癌治療に効く心構え」から採られたもので、ウォーホル自身の死に対する恐怖が示唆されており、またイエス・キリストに対する遊び心のある呼び名でもある由。このシリーズのうち22点が、1987年にウォーホルが亡くなる1ヶ月前に、ダ・ヴィンチの作品があるミラノのサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会の食堂の近くの会場で展示されていたとのこと。画家や作品を超えた、運命の重さのようなものを感じる。

図53

図53本展は展示点数200点以上にしては比較的コンパクトに、また美術館の展示らしく綺麗に整理されており、私のようなウォーホル初心者には大変興味深く拝見できた。ポップアートのスーパースターと評価されるのも当然だと納得でき、そして何よりも、いままでのウォーホル嫌いがすっかり解消したのが大変うれしい。その後、若い世代や観光客などを中心に、かなり混雑しているようなので、これから足を運ぶなら、予約してから行く方が良いかもしれない。

帰宅後、ときの忘れものの「アンディ・ウォーホル展 史上最強!ウォーホルの元祖オタク栗山豊が蒐めたもの」展も訪れた。作品こそ「KIKU」「LOVE」しか展示されていなかったが、「ウォーホルの元祖オタク」という栗山豊氏が蒐集した資料・雑誌類が、階段下の1階壁面から3階に到るまで、床・壁面・天井までびっしりと展示され、同じオタクの一人として大いに共鳴した。ウォーホルやファクトリーの猥雑なまでのエネルギーを感じられ、京都市京セラ美術館の上品な展示とは対照的だった。両展併せて拝見でき、ウォーホルへの関心がますます深まった次第である。

(つちぶち のぶひこ)

*画廊亭主敬白

亭主は1983年6月にNYでウォーホルとジョナス・メカスに初めて会い、それぞれの展覧会と彼らの版画エディション(ウォーホル3点、メカス7点)、オリジナル版画を挿入したカタログをつくることができました。しかし1983年に刊行した二冊のカタログは40年近くたった今では稀覯本になってしまい、ウォーホルカタログはゼロがいくつも並ぶン十万円という超高額になり、メカスカタログも若い人が手軽に入手できる価格ではありません。

ちょうどジョナス・メカスの生誕100年にあたる今年、久しぶりに大規模なウォーホル展が京都で開催されています。20世紀ニューヨークのアートシーンを象徴する二人に関する様々な言説と情報をこのブログでしばらく(一年くらい)ご紹介し続けたいと考えています。

先ずウォーホルですが、京都の大展覧会と駒込の極小展示、さらに1983年のウォーホル展カタログに関して5人の方にレビューをお願いしました。

<ウォーホルについては詳しくないし、栗山豊についてもこの日まで知らなかった>山下裕二先生に11月15日ブログで「ウォーホルオタク・栗山豊に驚愕!」をご執筆いただきました。

<アンディ・ウォーホルについてもポップアートについても、まったくの初心者である>土渕信彦さんには京都のウォーホル展のレビュー執筆をお願いしました。土渕さんは瀧口修造研究では知らぬ人のない最強の瀧口オタクです。

<僕が取材で初めてきちんとウォーホルに会い、記事にしたのは1982年9月15日号の『BRUTUS』50号「創刊2周年記念 史上最大のニューヨーク特集」だった>名編集者・都築響一さんにはご自身が発行するメルマガ『ROADSIDERS' weekly 523号』で大特集を組んでいただいた上に、11月17日ブログで「栗山豊によるアンディ・ウォーホル」をご執筆いただきました。

故・栗山豊の友人であり<初めて吉祥寺の安アパートを訪ねたとき以来、ウォーホル受容の資料を収集する手続きに関しては彼にまかせて、私はもっぱら芸術的潮流の受容に関して思考するようになっていった>現代美術家・美術評論家の森下泰輔さんは文字通り、長年にわたるウォーホル受容史の専門家であり、ときの忘れもののブログでも幾度も連載をしています。今回は「ウォーホルと栗山豊の時代」と題して三回連載で執筆していただきました。さらに番外編(第4回)として長文の「栗山資料からわかるもの」を近日中に掲載予定です。

亭主が1983年に刊行した『アンディ・ウォーホル展 1983~1984』オリジナル版画入り図録は挿入された「KIKU(小)」ばかりが注目されて肝心の中身(170人が執筆)について書かれたものはほとんどありませんでした。10月31日ブログで名古屋大学の栗田秀法先生に初めての本格的なレビュー「現代版画センターの冒険の縮図としての『アンディ・ウォーホル展 1983~1984』図録」をご執筆いただきました。産みの親としてこのカタログをきちんと育てられなかった亭主はやっと肩の荷がおりた気持ちです。

おわかりでしょうか。

ウォーホルは、まったくの素人から、少年時代からウォーホルの洗礼をうけた「恐るべきウォーホルの子どもたち」にいたるまで誰でもが書く(語る)ことのできる稀有な存在です。

亭主が39年前に刊行した『アンディ・ウォーホル展 1983~1984』オリジナル版画入り図録を編集したのは根本寿幸、宮井陸郎、栗山豊の三人ですが、彼らはそのことをよく知り2百人を超える各界の有名無名の人たちをリストアップし、170人に「私のウォーホル」について書かせることに成功しました。

ということで、これから一年間かけてブログで「170人の私のウォーホル」を順次紹介してまいります。果たして一年で終わるかどうか・・・ご愛読を乞う次第です。

●ウォーホル作品のご紹介

アンディ・ウォーホル「KIKU(小)」

アンディ・ウォーホル「KIKU(小)」 1983年 シルクスクリーン(刷り:石田了一)

イメージ・サイズ:22.0×29.0cm

シートサイズ:23.0×30.cm

*現代版画センター・エディション

*1983年に刊行した『アンディ・ウォーホル展 1983~1984』図録に挿入するために制作された作品の四方の断裁前のフルマージンの作品です。

◆12月24日(土)ジョナス・メカス生誕100年記念の上映会を開催します。予約制です。上映時間、プログラムについては12月14日ブログをご参照ください。

◆「Tricolore 2022 ハ・ミョンウン、戸村茂樹、仁添まりな」

会期:12月9日(金)~12月23日(金)※日・月・祝日休廊

出品21点のデータと価格は12月4日ブログをご参照ください。

●年末年始・冬季休廊のお知らせ

本年の営業は12月27日(火)で終了します。

12月28日(水)~2023年1月4日(水)まで冬季休廊いたします。

コメント