石原輝雄のエッセイ「マン・レイへの写真日記」 第2回

シュルレアリスム展 1975年11月30日 京都

2-1 南天子画廊

「アンナ」の版画と出会って魅了され、清水の舞台から飛び降りてしまったのが、マン・レイ狂いの出発点と思っていたのだが、先月、原稿を送った後に、古い資料を読み直してみたら、どうも、それだけでは無いと気付いた。「アンナ」との出会いは偶然といったものではなくて、1975年の夏から冬にかけて自らが仕組んだ「愛」の物語であるようなものだった。2年程前の京都で生活を始めた頃に遡って確認したい。

----------

戦後日本でマン・レイ再評価の先駆けとなったのは南天子画廊が1973年9月に開催した『マン・レイ展』だと思う。同展は欧州での再評価の動き(パリ国立近代美術館の大回顧展など)をとらえ、日本に持ち込んだ企画で、同画廊の松村定育氏がイタリアの画商とタイアップして実現させた油彩、彫刻、版画、オブジェ、写真など50点以上からなる大規模な展示で、会期前後に大判の季刊美術誌『gq』4号で特集が組まれ、同誌をベースにマン・レイがエリュアールと組んで戦前に出した詩画集『自由な手』の日本語版が瀧口修造氏の抄訳で刊行された。また、『美術手帖』誌も10月号でマン・レイを特集。一部の人達に対してであったが、写真家か映画監督としての仕事しか知られていなかったマン・レイが、画家をも越えた現代の芸術家として見直される契機となった。わたしも、雑誌や詩画集が京都書院に並んだタイミングで購入したと記憶するが、東京まで出掛けて実見せねばと恋い焦がれるまでには至らなかった。習慣がなかったとも言えるし、展覧会が終わってからカタログを手にしたのかも知れない。

南天子画廊

南天子画廊

『マン・レイ展』カタログ

豊富な図版で眼を楽しませてくれた『gq』誌には、乾由明氏のエッセイ「マン・レイをめぐって」が載っていて、冒頭の引用がアンドレ・ブルトンの『時間の外にいる貴婦人たちのバラード』から取られているのも「アンナ」との出会いを誘導した訳だし、同誌の限定版に付されたオリジナル版画のタイトルが『処女』であるのも、日本におけるお披露目としては適切であったと思う。尚、同誌61頁に杉山茂太氏が購入したマックス・エルンストの版画『かわいい仔羊』が紹介されているのも暗示的である。当時のわたしには、豪華本を求めるのを潔しとしない気分があって、『処女』も『自由な手』も京都書院のガラスケースから取りだしてもらいながら,目と手の記憶だけが残る結果となった。一方、『美術手帖』は該当頁をはずし小冊子にして身近に置いた。

(左)著者による『マン・レイ』小冊子、(右)『美術手帖』1973年10月号

(左)著者による『マン・レイ』小冊子、(右)『美術手帖』1973年10月号

『gq』4号 36-37頁

『gq』4号 36-37頁

後年、乾由明氏にサインをいただいた。

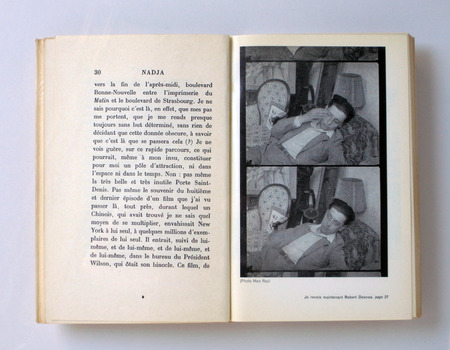

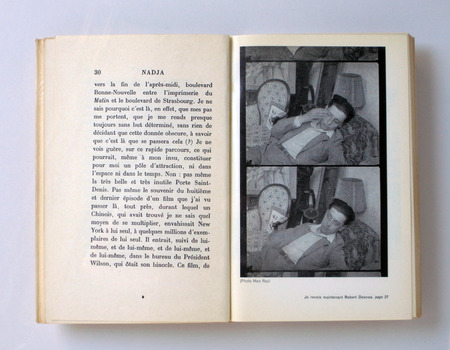

表現者であろうとし、夢の記録と写真を結びつけた書物を準備していたわたしは、マン・レイに熱中するよりも、自己の内面を知りたい思いが強かった。しかし、作品を知る度にマン・レイの側へ引き寄せられていったのだと思う。パトリック・ワルドベルグが纏めた『シュルレアリスム』(巖谷國士訳、美術出版社、1969年刊)やアンドレ・ブルトンの『ナジャ』(巖谷國士訳、人文書院、1970年刊)は名古屋時代から読んでいたが、京都での独身生活でさらに魅了された。特に前書の図版73-75で紹介された美しい女性達にぞっこんだった訳。また、架蔵する『ナジャ』の奥付頁に付したメモによると、73年3月の再読の後、75年5月6日にも読了している。京都河原町の丸善でNRF版を求めたのもこの頃だろう。同書に収められたマン・レイ撮影によるシュルレアリスト達の肖像が素晴らしい。こうした中で過ぎ去った時代への憧れが強くなり、カメラを向けたマン・レイの後ろに立って、彼と同じようにダダやシュルレアリスムの運動に参加したいと思い、写真の複写を始めたと思う──現像、焼き付けの工程に入るとマン・レイになってしまった気分だからね。その最初が『ビーズの涙』で、日付は6月15日だった。

『シュルレアリスム』図版73-75

『シュルレアリスム』図版73-75

リー・ミラー、メレット・オッペンハイム、ドラ・マール

『ナジャ』30-31頁

『ナジャ』30-31頁

ロベール・デスノス

2-2 山中散生

初回で報告したように、「アンナ」を購入したのが7月で、すぐにヤーヌスの『マン・レイ』を入手した。それまでの価値観と異なる行動に走った自分に驚き、自分を知りたい、自分を虜にしたマン・レイを知りたいと、連盟時代の顧問であった名古屋の山本悍右先生に手紙を書いた。先生は神戸の黒木書店で見付けた『本の手帖』(1964年11月号、昭森社)に「ダリとエルンストの二・三の本のことなど」と題したエッセイを寄稿されていたので、マン・レイの原書をお持ちかと期待したのだった。9月30日の日付で『写真は芸術に非ず』と『ファシール』をお持ちとの返事をいただき、10月10日に帰省して拝見させていただいた。その折の感動については、度々、書いてきた。今回も書きたい誘惑にかられるが我慢して、観月町のお宅で「日本でマン・レイの写真集を持っているのは散生(さんせい)ぐらいじゃないかな」とお聞きしたシュルレアリスムの紹介者・山中散生氏との出会いを報告しておきたい。シュルレアリスムに関心を持つ本好きにはたまらない名著『シュルレアリスム資料と回想』(美術出版社、1971年刊)を上梓されていたので、お名前とコレクションについては知っていたけど、別世界に住む人、直接連絡しても良いとは思っていなかった。しかし、山本先生とは戦前からの盟友らしく,『時間光』をお送りするのも失礼にあたらないような雰囲気だった。

マン・レイへの興味にかられての行動なので、突き進んだと思う。拙著については「たしかに甘美なオブジェですね」の評、依頼事項については「私見では『ファシール』だけは完璧な本と存じますが、他の本が果たしてあなたを刺激することになるかどうか」と危惧されての返事だった。すぐに「11月の連休にお会いしたいと」電話をしたときの緊張感が忘れられない。

東急池上線

東急池上線

山中散生氏宅

山中散生氏宅

山中散生氏のお宅は、東急池上線洗足駅下車徒歩5分程の場所で、詳細な地図が書かれた手紙を続いていただいた。11月22日、連盟時代の後輩、宮島宏武氏と連れだって訪問、原著者から直接送られた献呈署名入りの美本と正座して対面した。「桐の箱に入れて保管しているんです」と山中氏、すでに名古屋で二冊は手にしていたので、表紙のカラー印刷が素晴らしい『マン・レイ写真集 1920-1934 巴里』から拝見(リング閉じのプラスチックが割れそうで怖い)、本紙の写真版もしっくりとよろしく、男性肖像の知性も女性の肉体にまつわる欲情も、光と影の形態も含めマン・レイの写真芸術があまねく示されている。戦禍を潜り抜け守ってきたシュルレアリスムの記念品を愛しむような眼差しで、「戦前にマン・レイの写真集を日本で出版しようとしたが、マン・レイからは自作の絵画やオブジェも含めた作品集にしたいと申し入れられ、当時の出版事情や検閲の問題などから、やむなく断念した」と話された。次いで、『自由な手』に移ると、エリュアールの詩とマン・レイのデッサンが紙の上で立ち上がって語りかけてくる様子、大判の程よい重さが好ましい。これは欲しい、本当に欲しいと思った。フランスの仮綴本の例にもれず、背の部分はあぶなげで、拝見するのに神経を使った。氏が上梓されたばかりの『ダダ論考』(国文社、1975年刊)や前週まで東近美で開催されていた『シュルレアリスム展』の話題などをお聞きしたかと思う。与えられた時間は短かったけど、過去ではなくて、今、この時をシュルレアリスムと共に生きている感覚を持った。その為には、指先が覚えてしまった「時間の入れ物」を探さなくちゃならない。

スクラップブックに貼った『ダダ論考』紹介記事、右下は山中氏からの封書(部分)

スクラップブックに貼った『ダダ論考』紹介記事、右下は山中氏からの封書(部分)

2-3 シュルレアリスム展

山中氏から「是非、観て下さい」と勧められた『シュルレアリスム展』は、東京から巡回し京近美を会場に11月26日から始まった。それで、30日(日)の朝一番に出掛けた。海外18作家57点、国内16作家26点の出品で、告知ポスターの図柄はローランド・ペンローズが描いた『ヴァランテイーヌの肖像』。出品作家のおよそ半数が物故されているとはいえ、初めて目にするオリジナル作品の魅力にシュルレアリスムは同時代の運動、わたしも参加のできる運動といった感想を持った。2年前の南天子画廊展を見逃している身としては、マン・レイに注視したといえようか。会場に入って最初の壁面を回った辺りにあったと云う記憶で、アエログラフの『鳥かご』が洒落ていたし、『レイヨグラフ』も美しい。不思議なオブジェの『エマク・バキア』(チェロ)、『破壊し得ないオブジェ』(メトロノーム)、『万人の標的』(マネキンとレンズ・チャートなど)、『オブジェ』(クレーパイプと硝子玉)に見とれた。10代前半の心に戻った気分で自由になれたのに、考えさせる部分を持っている。改築前の京近美の暗い雰囲気も作用していたのだろう、秘密の出会いといった趣きがあった。この時、『魚座』(1938年)と『ロメオかジュリエット』(1943年)の油彩を知ったのは生涯の喜びとなった。マン・レイの筆運びの稚拙なところが、オブジェの気安さにも似ながら、コマ遊びの仕草が心を捉えた訳。この人は、わたしと一緒だと思った。

京都国立近代美術館旧館

京都国立近代美術館旧館

1975.11.30

『シュルレアリスム展』ポスター

『シュルレアリスム展』ポスター

久しぶりにカタログを取りだしペンローズのテキスト「シュルレアリスムの誕生と成長」を再読すると、山中散生氏の功績に対する言及があった「日本におけるシュルレアリスムの存在は、詩人山中散生の力によるところが大きい。彼は絶えずパリの友人たちと連絡を取り、パリの詩人たちの作品の翻訳を数多く手がけた」と──近年の研究では、論者によって山中氏の仕事が様々に評価されている事を付け加えて置きたい。わたしとしては、同郷の先達で同じコレクター気質の観点から、判る部分が多くて揺れてしまう。

12月になって年賀状を準備した。マン・レイと決定的に出会った一年を振り返り、詩画集『自由な手』を思い出しながら、わたしなりの「手」のモチーフを示したくなった。仕事で使う入力機のプリントを調整、印字してコラージュを付け加え、「貴方が好きです」と書いてフェルー通りに住むマン・レイに送った。

続く

(いしはらてるお)

■石原輝雄 Teruo ISHIHARA(1952-)

1952年名古屋市生まれ。中部学生写真連盟高校の部に参加。1973年よりマン・レイ作品の研究と収集を開始。エフェメラ(カタログ、ポスター、案内状など)を核としたコレクションで知られ、展覧会企画も多数。主な展示協力は、京都国立近代美術館、名古屋市美術館、資生堂、モンテクレール美術館、ハングラム美術館。著書に『マン・レイと彼の女友達』『マン・レイになってしまった人』『マン・レイの謎、その時間と場所』『三條廣道辺り』、編纂レゾネに『Man Ray Equations』『Ephemerons: Traces of Man Ray』(いずれも銀紙書房刊)などがある。京都市在住。

◆石原輝雄のエッセイ「マン・レイへの写真日記」目次

第1回「アンナ 1975年7月8日 東京」

第1回bis「マン・レイ展『光の時代』 2014年4月29日―5月4日 京都」

第2回「シュルレアリスム展 1975年11月30日 京都」

第3回「ヴァランティーヌの肖像 1977年12月14日 京都」

第4回「青い裸体 1978年8月29日 大阪」

第5回「ダダメイド 1980年3月5日 神戸」

第6回「プリアポスの文鎮 1982年6月11日 パリ」

第7回「よみがえったマネキン 1983年7月5日 大阪」

第8回「マン・レイになってしまった人 1983年9月20日 京都」

第9回「ダニエル画廊 1984年9月16日 大阪」

第10回「エレクトリシテ 1985年12月26日 パリ」

第11回「セルフポートレイト 1986年7月11日 ミラノ」

第12回「贈り物 1988年2月4日 大阪」

第13回「指先のマン・レイ展 1990年6月14日 大阪」

第14回「ピンナップ 1991年7月6日 東京」

第15回「破壊されざるオブジェ 1993年11月10日 ニューヨーク」

第16回「マーガレット 1995年4月18日 ロンドン」

第17回「我が愛しのマン・レイ展 1996年12月1日 名古屋」

第18回「1929 1998年9月17日 東京」

第19回「封印された星 1999年6月22日 パリ」

第20回「パリ・国立図書館 2002年11月12日 パリ」

第21回「まなざしの贈り物 2004年6月2日 銀座」

第22回「マン・レイ展のエフェメラ 2008年12月20日 京都」

第23回「天使ウルトビーズ 2011年7月13日 東京」

第24回「月夜の夜想曲 2012年7月7日 東京」

番外編「新刊『マン・レイへの写真日記』 2016年7月京都」

番外編─2『Reflected; 展覧会ポスターに見るマン・レイ』

番外編─2-2『マン・レイへの廻廊』

------------------------------------------

◆ときの忘れものは2014年4月19日[土]―5月6日[火 祝日]「わが友ウォーホル~X氏コレクションより」を開催しています(*会期中無休)。

日本で初めて大規模なウォーホル展が開催されたのは1974年(東京と神戸の大丸)でした。その前年の新宿マット・グロッソでの個展を含め、ウォーホル将来に尽力された大功労者がXさんでした。

アンディ・ウォーホルはじめX氏が交友した多くの作家たち、ロバート・ラウシェンバーグ、フランク・ステラ、ジョン・ケージ、ナム・ジュン・パイク、萩原朔美、荒川修作、草間彌生らのコレクションを出品します。

●本日のウォーホル語録

<考えなきゃならないときは、その絵は何かまちがっているということを、ぼくは知っている。形も色も考えを要する。ぼくの、絵に対する本能は、「それについて考えないなら、正しい」と言っている。何か決めたり選んだりしなきゃならなくなったとたんに、おかしくなる。決めようとすればするほどまちがってしまうのだ。抽象を描く人たちがいる。彼らはすわって考えている。そうやって考えていることが、彼らを何かやってる感じにさせるのだ。しかし、ぼくの考えが、ぼくが何かやってるように感じさせたためしはない。レオナルド・ダ・ヴィンチはパトロンに、自分が考えている時間がどんなに重要か――描いているときよりむしろ――納得させようとしたものだ。彼にとっては本当だったかも知れないが、ぼくの考えてる時間はまったく価値のないものだ。ぼくは、自分の「やった」方の時間にだけ支払ってもらうのを期待する。

―アンディ・ウォーホル>

4月19日~5月6日の会期で「わが友ウォーホル」展を開催していますが、亭主が企画し1988年に全国を巡回した『ポップ・アートの神話 アンディ・ウォーホル展』図録から“ウォーホル語録”をご紹介します。

シュルレアリスム展 1975年11月30日 京都

2-1 南天子画廊

「アンナ」の版画と出会って魅了され、清水の舞台から飛び降りてしまったのが、マン・レイ狂いの出発点と思っていたのだが、先月、原稿を送った後に、古い資料を読み直してみたら、どうも、それだけでは無いと気付いた。「アンナ」との出会いは偶然といったものではなくて、1975年の夏から冬にかけて自らが仕組んだ「愛」の物語であるようなものだった。2年程前の京都で生活を始めた頃に遡って確認したい。

----------

戦後日本でマン・レイ再評価の先駆けとなったのは南天子画廊が1973年9月に開催した『マン・レイ展』だと思う。同展は欧州での再評価の動き(パリ国立近代美術館の大回顧展など)をとらえ、日本に持ち込んだ企画で、同画廊の松村定育氏がイタリアの画商とタイアップして実現させた油彩、彫刻、版画、オブジェ、写真など50点以上からなる大規模な展示で、会期前後に大判の季刊美術誌『gq』4号で特集が組まれ、同誌をベースにマン・レイがエリュアールと組んで戦前に出した詩画集『自由な手』の日本語版が瀧口修造氏の抄訳で刊行された。また、『美術手帖』誌も10月号でマン・レイを特集。一部の人達に対してであったが、写真家か映画監督としての仕事しか知られていなかったマン・レイが、画家をも越えた現代の芸術家として見直される契機となった。わたしも、雑誌や詩画集が京都書院に並んだタイミングで購入したと記憶するが、東京まで出掛けて実見せねばと恋い焦がれるまでには至らなかった。習慣がなかったとも言えるし、展覧会が終わってからカタログを手にしたのかも知れない。

南天子画廊

南天子画廊『マン・レイ展』カタログ

豊富な図版で眼を楽しませてくれた『gq』誌には、乾由明氏のエッセイ「マン・レイをめぐって」が載っていて、冒頭の引用がアンドレ・ブルトンの『時間の外にいる貴婦人たちのバラード』から取られているのも「アンナ」との出会いを誘導した訳だし、同誌の限定版に付されたオリジナル版画のタイトルが『処女』であるのも、日本におけるお披露目としては適切であったと思う。尚、同誌61頁に杉山茂太氏が購入したマックス・エルンストの版画『かわいい仔羊』が紹介されているのも暗示的である。当時のわたしには、豪華本を求めるのを潔しとしない気分があって、『処女』も『自由な手』も京都書院のガラスケースから取りだしてもらいながら,目と手の記憶だけが残る結果となった。一方、『美術手帖』は該当頁をはずし小冊子にして身近に置いた。

(左)著者による『マン・レイ』小冊子、(右)『美術手帖』1973年10月号

(左)著者による『マン・レイ』小冊子、(右)『美術手帖』1973年10月号 『gq』4号 36-37頁

『gq』4号 36-37頁後年、乾由明氏にサインをいただいた。

表現者であろうとし、夢の記録と写真を結びつけた書物を準備していたわたしは、マン・レイに熱中するよりも、自己の内面を知りたい思いが強かった。しかし、作品を知る度にマン・レイの側へ引き寄せられていったのだと思う。パトリック・ワルドベルグが纏めた『シュルレアリスム』(巖谷國士訳、美術出版社、1969年刊)やアンドレ・ブルトンの『ナジャ』(巖谷國士訳、人文書院、1970年刊)は名古屋時代から読んでいたが、京都での独身生活でさらに魅了された。特に前書の図版73-75で紹介された美しい女性達にぞっこんだった訳。また、架蔵する『ナジャ』の奥付頁に付したメモによると、73年3月の再読の後、75年5月6日にも読了している。京都河原町の丸善でNRF版を求めたのもこの頃だろう。同書に収められたマン・レイ撮影によるシュルレアリスト達の肖像が素晴らしい。こうした中で過ぎ去った時代への憧れが強くなり、カメラを向けたマン・レイの後ろに立って、彼と同じようにダダやシュルレアリスムの運動に参加したいと思い、写真の複写を始めたと思う──現像、焼き付けの工程に入るとマン・レイになってしまった気分だからね。その最初が『ビーズの涙』で、日付は6月15日だった。

『シュルレアリスム』図版73-75

『シュルレアリスム』図版73-75リー・ミラー、メレット・オッペンハイム、ドラ・マール

『ナジャ』30-31頁

『ナジャ』30-31頁ロベール・デスノス

2-2 山中散生

初回で報告したように、「アンナ」を購入したのが7月で、すぐにヤーヌスの『マン・レイ』を入手した。それまでの価値観と異なる行動に走った自分に驚き、自分を知りたい、自分を虜にしたマン・レイを知りたいと、連盟時代の顧問であった名古屋の山本悍右先生に手紙を書いた。先生は神戸の黒木書店で見付けた『本の手帖』(1964年11月号、昭森社)に「ダリとエルンストの二・三の本のことなど」と題したエッセイを寄稿されていたので、マン・レイの原書をお持ちかと期待したのだった。9月30日の日付で『写真は芸術に非ず』と『ファシール』をお持ちとの返事をいただき、10月10日に帰省して拝見させていただいた。その折の感動については、度々、書いてきた。今回も書きたい誘惑にかられるが我慢して、観月町のお宅で「日本でマン・レイの写真集を持っているのは散生(さんせい)ぐらいじゃないかな」とお聞きしたシュルレアリスムの紹介者・山中散生氏との出会いを報告しておきたい。シュルレアリスムに関心を持つ本好きにはたまらない名著『シュルレアリスム資料と回想』(美術出版社、1971年刊)を上梓されていたので、お名前とコレクションについては知っていたけど、別世界に住む人、直接連絡しても良いとは思っていなかった。しかし、山本先生とは戦前からの盟友らしく,『時間光』をお送りするのも失礼にあたらないような雰囲気だった。

マン・レイへの興味にかられての行動なので、突き進んだと思う。拙著については「たしかに甘美なオブジェですね」の評、依頼事項については「私見では『ファシール』だけは完璧な本と存じますが、他の本が果たしてあなたを刺激することになるかどうか」と危惧されての返事だった。すぐに「11月の連休にお会いしたいと」電話をしたときの緊張感が忘れられない。

東急池上線

東急池上線 山中散生氏宅

山中散生氏宅 山中散生氏のお宅は、東急池上線洗足駅下車徒歩5分程の場所で、詳細な地図が書かれた手紙を続いていただいた。11月22日、連盟時代の後輩、宮島宏武氏と連れだって訪問、原著者から直接送られた献呈署名入りの美本と正座して対面した。「桐の箱に入れて保管しているんです」と山中氏、すでに名古屋で二冊は手にしていたので、表紙のカラー印刷が素晴らしい『マン・レイ写真集 1920-1934 巴里』から拝見(リング閉じのプラスチックが割れそうで怖い)、本紙の写真版もしっくりとよろしく、男性肖像の知性も女性の肉体にまつわる欲情も、光と影の形態も含めマン・レイの写真芸術があまねく示されている。戦禍を潜り抜け守ってきたシュルレアリスムの記念品を愛しむような眼差しで、「戦前にマン・レイの写真集を日本で出版しようとしたが、マン・レイからは自作の絵画やオブジェも含めた作品集にしたいと申し入れられ、当時の出版事情や検閲の問題などから、やむなく断念した」と話された。次いで、『自由な手』に移ると、エリュアールの詩とマン・レイのデッサンが紙の上で立ち上がって語りかけてくる様子、大判の程よい重さが好ましい。これは欲しい、本当に欲しいと思った。フランスの仮綴本の例にもれず、背の部分はあぶなげで、拝見するのに神経を使った。氏が上梓されたばかりの『ダダ論考』(国文社、1975年刊)や前週まで東近美で開催されていた『シュルレアリスム展』の話題などをお聞きしたかと思う。与えられた時間は短かったけど、過去ではなくて、今、この時をシュルレアリスムと共に生きている感覚を持った。その為には、指先が覚えてしまった「時間の入れ物」を探さなくちゃならない。

スクラップブックに貼った『ダダ論考』紹介記事、右下は山中氏からの封書(部分)

スクラップブックに貼った『ダダ論考』紹介記事、右下は山中氏からの封書(部分)2-3 シュルレアリスム展

山中氏から「是非、観て下さい」と勧められた『シュルレアリスム展』は、東京から巡回し京近美を会場に11月26日から始まった。それで、30日(日)の朝一番に出掛けた。海外18作家57点、国内16作家26点の出品で、告知ポスターの図柄はローランド・ペンローズが描いた『ヴァランテイーヌの肖像』。出品作家のおよそ半数が物故されているとはいえ、初めて目にするオリジナル作品の魅力にシュルレアリスムは同時代の運動、わたしも参加のできる運動といった感想を持った。2年前の南天子画廊展を見逃している身としては、マン・レイに注視したといえようか。会場に入って最初の壁面を回った辺りにあったと云う記憶で、アエログラフの『鳥かご』が洒落ていたし、『レイヨグラフ』も美しい。不思議なオブジェの『エマク・バキア』(チェロ)、『破壊し得ないオブジェ』(メトロノーム)、『万人の標的』(マネキンとレンズ・チャートなど)、『オブジェ』(クレーパイプと硝子玉)に見とれた。10代前半の心に戻った気分で自由になれたのに、考えさせる部分を持っている。改築前の京近美の暗い雰囲気も作用していたのだろう、秘密の出会いといった趣きがあった。この時、『魚座』(1938年)と『ロメオかジュリエット』(1943年)の油彩を知ったのは生涯の喜びとなった。マン・レイの筆運びの稚拙なところが、オブジェの気安さにも似ながら、コマ遊びの仕草が心を捉えた訳。この人は、わたしと一緒だと思った。

京都国立近代美術館旧館

京都国立近代美術館旧館1975.11.30

『シュルレアリスム展』ポスター

『シュルレアリスム展』ポスター久しぶりにカタログを取りだしペンローズのテキスト「シュルレアリスムの誕生と成長」を再読すると、山中散生氏の功績に対する言及があった「日本におけるシュルレアリスムの存在は、詩人山中散生の力によるところが大きい。彼は絶えずパリの友人たちと連絡を取り、パリの詩人たちの作品の翻訳を数多く手がけた」と──近年の研究では、論者によって山中氏の仕事が様々に評価されている事を付け加えて置きたい。わたしとしては、同郷の先達で同じコレクター気質の観点から、判る部分が多くて揺れてしまう。

12月になって年賀状を準備した。マン・レイと決定的に出会った一年を振り返り、詩画集『自由な手』を思い出しながら、わたしなりの「手」のモチーフを示したくなった。仕事で使う入力機のプリントを調整、印字してコラージュを付け加え、「貴方が好きです」と書いてフェルー通りに住むマン・レイに送った。

続く

(いしはらてるお)

■石原輝雄 Teruo ISHIHARA(1952-)

1952年名古屋市生まれ。中部学生写真連盟高校の部に参加。1973年よりマン・レイ作品の研究と収集を開始。エフェメラ(カタログ、ポスター、案内状など)を核としたコレクションで知られ、展覧会企画も多数。主な展示協力は、京都国立近代美術館、名古屋市美術館、資生堂、モンテクレール美術館、ハングラム美術館。著書に『マン・レイと彼の女友達』『マン・レイになってしまった人』『マン・レイの謎、その時間と場所』『三條廣道辺り』、編纂レゾネに『Man Ray Equations』『Ephemerons: Traces of Man Ray』(いずれも銀紙書房刊)などがある。京都市在住。

◆石原輝雄のエッセイ「マン・レイへの写真日記」目次

第1回「アンナ 1975年7月8日 東京」

第1回bis「マン・レイ展『光の時代』 2014年4月29日―5月4日 京都」

第2回「シュルレアリスム展 1975年11月30日 京都」

第3回「ヴァランティーヌの肖像 1977年12月14日 京都」

第4回「青い裸体 1978年8月29日 大阪」

第5回「ダダメイド 1980年3月5日 神戸」

第6回「プリアポスの文鎮 1982年6月11日 パリ」

第7回「よみがえったマネキン 1983年7月5日 大阪」

第8回「マン・レイになってしまった人 1983年9月20日 京都」

第9回「ダニエル画廊 1984年9月16日 大阪」

第10回「エレクトリシテ 1985年12月26日 パリ」

第11回「セルフポートレイト 1986年7月11日 ミラノ」

第12回「贈り物 1988年2月4日 大阪」

第13回「指先のマン・レイ展 1990年6月14日 大阪」

第14回「ピンナップ 1991年7月6日 東京」

第15回「破壊されざるオブジェ 1993年11月10日 ニューヨーク」

第16回「マーガレット 1995年4月18日 ロンドン」

第17回「我が愛しのマン・レイ展 1996年12月1日 名古屋」

第18回「1929 1998年9月17日 東京」

第19回「封印された星 1999年6月22日 パリ」

第20回「パリ・国立図書館 2002年11月12日 パリ」

第21回「まなざしの贈り物 2004年6月2日 銀座」

第22回「マン・レイ展のエフェメラ 2008年12月20日 京都」

第23回「天使ウルトビーズ 2011年7月13日 東京」

第24回「月夜の夜想曲 2012年7月7日 東京」

番外編「新刊『マン・レイへの写真日記』 2016年7月京都」

番外編─2『Reflected; 展覧会ポスターに見るマン・レイ』

番外編─2-2『マン・レイへの廻廊』

------------------------------------------

◆ときの忘れものは2014年4月19日[土]―5月6日[火 祝日]「わが友ウォーホル~X氏コレクションより」を開催しています(*会期中無休)。

日本で初めて大規模なウォーホル展が開催されたのは1974年(東京と神戸の大丸)でした。その前年の新宿マット・グロッソでの個展を含め、ウォーホル将来に尽力された大功労者がXさんでした。

アンディ・ウォーホルはじめX氏が交友した多くの作家たち、ロバート・ラウシェンバーグ、フランク・ステラ、ジョン・ケージ、ナム・ジュン・パイク、萩原朔美、荒川修作、草間彌生らのコレクションを出品します。

●本日のウォーホル語録

<考えなきゃならないときは、その絵は何かまちがっているということを、ぼくは知っている。形も色も考えを要する。ぼくの、絵に対する本能は、「それについて考えないなら、正しい」と言っている。何か決めたり選んだりしなきゃならなくなったとたんに、おかしくなる。決めようとすればするほどまちがってしまうのだ。抽象を描く人たちがいる。彼らはすわって考えている。そうやって考えていることが、彼らを何かやってる感じにさせるのだ。しかし、ぼくの考えが、ぼくが何かやってるように感じさせたためしはない。レオナルド・ダ・ヴィンチはパトロンに、自分が考えている時間がどんなに重要か――描いているときよりむしろ――納得させようとしたものだ。彼にとっては本当だったかも知れないが、ぼくの考えてる時間はまったく価値のないものだ。ぼくは、自分の「やった」方の時間にだけ支払ってもらうのを期待する。

―アンディ・ウォーホル>

4月19日~5月6日の会期で「わが友ウォーホル」展を開催していますが、亭主が企画し1988年に全国を巡回した『ポップ・アートの神話 アンディ・ウォーホル展』図録から“ウォーホル語録”をご紹介します。

コメント