木村利三郎■ニューヨーク便り7(1980年)

ピカソ展

六月の夕暮、ぼくは一片の招待状を持って、ニューヨーク近代美術館の裏口に立った。この夜は主として画家達にゆっくりピカソを見せたいと云う、館の計画だった。普通、切符を買うのは難しく、友人の一人は五時間並んだといっていた。全館を約千点の作品でうずめ、モネーもマチスもセザンヌもすべて壁からはずされ、ピカソ一色になった。天国のピカソはさぞかしニヤニヤしていることだろうと思う。入館予定者を百万見込んだ、美術館開館五十周年記念事業だ。一八九四年の少年時代のデッサンより、一九七二年の明るい軽やかな絵まで、絵画三八〇、彫刻八〇、デッサン一六〇、コラージュ一五五、版画一九五、そして四十年間預かり、いよいよスペインへ返される三メートル×一〇メートルの大作ゲルニカだ。

ぼくは一点一点ゆっくり見るより、一体ピカソは何をみつづけて長い作家活動をしたのかをつかんでみたく、時々会う友人たちとも話しをせず、年代順になるべく絵に近づかず見て廻った。「アヴィニヨンの娘たち」が出てきたとき、再びその前後の作品を見なおし、その表現の意味づけが明確にわかった。

一九〇八年のアフリカ的作品から立体化され、立体分析に移行してゆくとき、どうしてピカソは抽象絵画へ移行しなかったのかと考えてみた。彼の精神構造が抽象的表現より一貫して型を追求してゆく、そして多才な力は人々の追従をあざけるように次々と表現方法をかえていったのだ。デュシャンがその発想を抽象化し、反芸術を旗印としているのだとしたら、ピカソは近代芸術を丁度――マホメット・アリが相手のボクサーのまわりを飛びはねる様にまわりつつ、半分遊んでいるように時々明確にパンチを加えてゆく、まったく憎らしいくらいの力強さと、見るものにいつ相手を倒すかという安心感を与えてくれるみたいに扱った。

版画の部屋ではつい足がしばらく立ち止まってしまった。今までに何度かピカソの版画を手にとって見たが、そのいづれかも完成されたものだった。ここには二組の完成されるまでの版画の過程を、八枚の試刷りを順番に並べて展示してあった。右側の動物と対していた左側の小さな人物がだんだん大きくなり、そして一時消えてなくなり、最後にその顔だけが強調されて現われる。絵なら簡単にできるが、エッチングという技法でそれをやってゆく。彼の自己の思想表現に忠実に強く、最後までつきつめてゆく姿勢をみつけたようだった。普段、自分が安易にうまくゆかないと、版を取りかえて始めからやり直すのが恥ずかしく思えた。

手近なすべてのものを使って、魔術師のように手早く作品をつくってゆくピカソしかわからなかったのに、生身のピカソ、版画家としてのピカソをゆっくり見ることができたのはとてもよかった。

ピカソという神秘性を生み出す文化は、論理的であり、合理的である。それに反して、日本文化は徹底をきらう。これは追求云々ということではない。間とか、空間ということを重要視することなのだ。ここに住んでいる一日本人作家として、合理性の世界における自己発表のむずかしさをつくづく考えさせられた。

ジョン・ケージ、ローゼン・クイストなどが時々目の前を横切っていった。とても美しい夜だった。

(きむら りさぶろう)

『版画センターニュース No.60』所収

1980年8月1日 現代版画センター発行

木村利三郎

木村利三郎

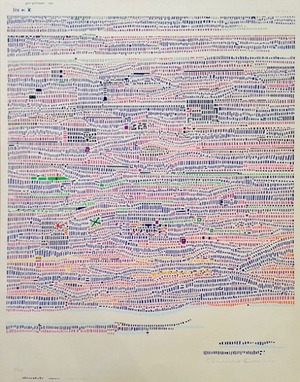

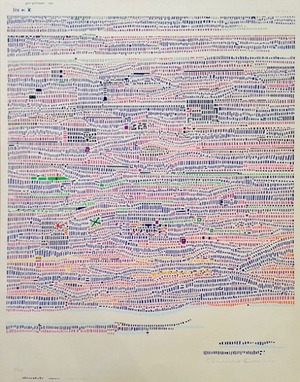

「K氏への手紙」

シルクスクリーン

1970年

72.0x57.5cm

Ed.20

サインあり

木村利三郎

木村利三郎

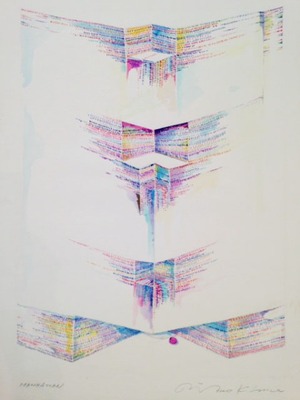

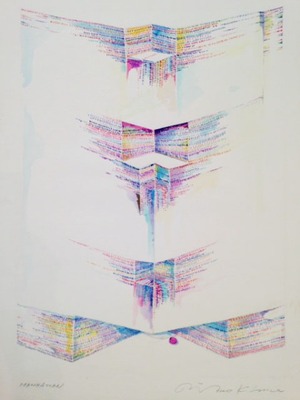

「MANTHATTAN」

水彩

60.0x42.0cm

サインあり

木村利三郎

木村利三郎

「toルミさん GENEVE」

1973年

シルクスクリーン

72.0x51.0cm

サインあり

ピカソ展

六月の夕暮、ぼくは一片の招待状を持って、ニューヨーク近代美術館の裏口に立った。この夜は主として画家達にゆっくりピカソを見せたいと云う、館の計画だった。普通、切符を買うのは難しく、友人の一人は五時間並んだといっていた。全館を約千点の作品でうずめ、モネーもマチスもセザンヌもすべて壁からはずされ、ピカソ一色になった。天国のピカソはさぞかしニヤニヤしていることだろうと思う。入館予定者を百万見込んだ、美術館開館五十周年記念事業だ。一八九四年の少年時代のデッサンより、一九七二年の明るい軽やかな絵まで、絵画三八〇、彫刻八〇、デッサン一六〇、コラージュ一五五、版画一九五、そして四十年間預かり、いよいよスペインへ返される三メートル×一〇メートルの大作ゲルニカだ。

ぼくは一点一点ゆっくり見るより、一体ピカソは何をみつづけて長い作家活動をしたのかをつかんでみたく、時々会う友人たちとも話しをせず、年代順になるべく絵に近づかず見て廻った。「アヴィニヨンの娘たち」が出てきたとき、再びその前後の作品を見なおし、その表現の意味づけが明確にわかった。

一九〇八年のアフリカ的作品から立体化され、立体分析に移行してゆくとき、どうしてピカソは抽象絵画へ移行しなかったのかと考えてみた。彼の精神構造が抽象的表現より一貫して型を追求してゆく、そして多才な力は人々の追従をあざけるように次々と表現方法をかえていったのだ。デュシャンがその発想を抽象化し、反芸術を旗印としているのだとしたら、ピカソは近代芸術を丁度――マホメット・アリが相手のボクサーのまわりを飛びはねる様にまわりつつ、半分遊んでいるように時々明確にパンチを加えてゆく、まったく憎らしいくらいの力強さと、見るものにいつ相手を倒すかという安心感を与えてくれるみたいに扱った。

版画の部屋ではつい足がしばらく立ち止まってしまった。今までに何度かピカソの版画を手にとって見たが、そのいづれかも完成されたものだった。ここには二組の完成されるまでの版画の過程を、八枚の試刷りを順番に並べて展示してあった。右側の動物と対していた左側の小さな人物がだんだん大きくなり、そして一時消えてなくなり、最後にその顔だけが強調されて現われる。絵なら簡単にできるが、エッチングという技法でそれをやってゆく。彼の自己の思想表現に忠実に強く、最後までつきつめてゆく姿勢をみつけたようだった。普段、自分が安易にうまくゆかないと、版を取りかえて始めからやり直すのが恥ずかしく思えた。

手近なすべてのものを使って、魔術師のように手早く作品をつくってゆくピカソしかわからなかったのに、生身のピカソ、版画家としてのピカソをゆっくり見ることができたのはとてもよかった。

ピカソという神秘性を生み出す文化は、論理的であり、合理的である。それに反して、日本文化は徹底をきらう。これは追求云々ということではない。間とか、空間ということを重要視することなのだ。ここに住んでいる一日本人作家として、合理性の世界における自己発表のむずかしさをつくづく考えさせられた。

ジョン・ケージ、ローゼン・クイストなどが時々目の前を横切っていった。とても美しい夜だった。

(きむら りさぶろう)

『版画センターニュース No.60』所収

1980年8月1日 現代版画センター発行

木村利三郎

木村利三郎「K氏への手紙」

シルクスクリーン

1970年

72.0x57.5cm

Ed.20

サインあり

木村利三郎

木村利三郎「MANTHATTAN」

水彩

60.0x42.0cm

サインあり

木村利三郎

木村利三郎「toルミさん GENEVE」

1973年

シルクスクリーン

72.0x51.0cm

サインあり

コメント