森本悟郎のエッセイ その後・第10回

馬場彬(2) 境界線上で

佐藤友太郎さんから画廊運営の協力を要請されたとき、芸大卒業を控えた22歳の馬場さんには心積もりがあった。それは 当時唯一のレビュー誌といってもよい『美術批評』(美術出版社)を精読することで、馬場さんなりに美術界・評論界の見取り図ができていたことによると思われる。

大学にはあまり熱心に通わなかったようだが、自主的に描くこと、知識を得ることには貪欲だったようだ。馬場さんの文章にはキェルケゴールやヴィトゲンシュタイン、C・ウィルソン、フーコー、R・シュタイナー、中村雄二郎といった哲学者や思想家の名が出てくるし、カイロスやアイオーンといった哲学的概念も駆使する。そんなところに注目すると、その教養的背景がおぼろげにみえてくる。若くして馬場さんは作家でありながら作家を選ぶという仕事に就き、『サトウ画廊月報』を手がけ、批評家が作家を論じるように作家が批評家を論じるという試みも行っている(ちなみに馬場彬が馬場彬を論じるという「もう一つの作家論」で美術出版社主催の第5回芸術評論募集に応募している)。知性豊かな作家はあまたいるが、馬場さんには批評やキュレーションの実体験を通じて獲得していった独自の知的魅力をぼくは感じた。

どこかユーモラスでエロティックなかたちと、グレーを基調とした控えめではあるが印象的な色彩をもった馬場作品(作家自身は在独の時期に「エロティシズムの呪縛から解放され」た(「わが画歴・画談」『秋田美術』第31号 ‘95年3月 秋田県立美術館)と語っているが、エロティックなイメージは終生変わらなかったとぼくは思う。それは色彩に現れる虚無や死のイメージと表裏をなすものだった筈だ)は、画家修業中に最先端の同時代美術を数多くまのあたりにした経験から、余計なものを削ぎに削いだ結果獲得されたものだ。『現代美術』’65年1月号(三彩社)に「今、僕はインサイドとアウトサイドの境界線上に立っている」(「アウトサイド物語」)と書いているが、境界線上の危うい綱渡り状態こそ馬場作品の魅力かも知れない。「ユーモラス」とぼくはいったが、そのユーモアはギリギリまで張り詰めた緊張の、ほんの僅かな弛緩というべきものだ。

馬場さんが親しんでいた哲学者や思想家たちを通じてぼくに見えてくるのは、近代人として近代的思考や手法という制約の中で、いかに近代を超えるかということに苦闘してきた馬場さんの姿である。

67歳で馬場さんが亡くなって今年で15年。久しくまとまった作品を観る機会がないのは残念でならない。いまのぼくには回顧展を開く当てなどないが、かねてより馬場夫人から頼まれている作品の調査と整理を、今年こそ実行しようと思っている。

「たたずむもの」(1995)F200 油彩

「たたずむもの」(1995)F200 油彩

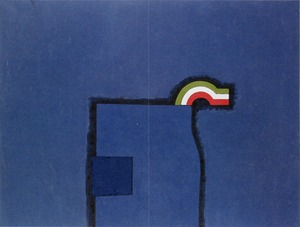

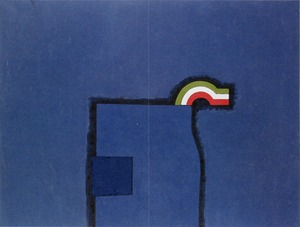

「モニュマン」(1995)F100 油彩

「モニュマン」(1995)F100 油彩

「コンポジション」(1993)F50 油彩、流木

「コンポジション」(1993)F50 油彩、流木

*馬場作品についてはAKIRA BABA official site

〈http://www.babaakira.com/index.html〉を参照ください。

(もりもと ごろう)

■森本悟郎 Goro MORIMOTO

1948年愛知県に生まれる。1971年武蔵野美術大学造形学部美術学科卒業。1972年同専攻科修了。小学校から大学までの教職を経て、1994年から2014年3月末日まで中京大学アートギャラリーキュレーター。展評、作品解説、作家論など多数。

馬場彬(2) 境界線上で

佐藤友太郎さんから画廊運営の協力を要請されたとき、芸大卒業を控えた22歳の馬場さんには心積もりがあった。それは 当時唯一のレビュー誌といってもよい『美術批評』(美術出版社)を精読することで、馬場さんなりに美術界・評論界の見取り図ができていたことによると思われる。

大学にはあまり熱心に通わなかったようだが、自主的に描くこと、知識を得ることには貪欲だったようだ。馬場さんの文章にはキェルケゴールやヴィトゲンシュタイン、C・ウィルソン、フーコー、R・シュタイナー、中村雄二郎といった哲学者や思想家の名が出てくるし、カイロスやアイオーンといった哲学的概念も駆使する。そんなところに注目すると、その教養的背景がおぼろげにみえてくる。若くして馬場さんは作家でありながら作家を選ぶという仕事に就き、『サトウ画廊月報』を手がけ、批評家が作家を論じるように作家が批評家を論じるという試みも行っている(ちなみに馬場彬が馬場彬を論じるという「もう一つの作家論」で美術出版社主催の第5回芸術評論募集に応募している)。知性豊かな作家はあまたいるが、馬場さんには批評やキュレーションの実体験を通じて獲得していった独自の知的魅力をぼくは感じた。

どこかユーモラスでエロティックなかたちと、グレーを基調とした控えめではあるが印象的な色彩をもった馬場作品(作家自身は在独の時期に「エロティシズムの呪縛から解放され」た(「わが画歴・画談」『秋田美術』第31号 ‘95年3月 秋田県立美術館)と語っているが、エロティックなイメージは終生変わらなかったとぼくは思う。それは色彩に現れる虚無や死のイメージと表裏をなすものだった筈だ)は、画家修業中に最先端の同時代美術を数多くまのあたりにした経験から、余計なものを削ぎに削いだ結果獲得されたものだ。『現代美術』’65年1月号(三彩社)に「今、僕はインサイドとアウトサイドの境界線上に立っている」(「アウトサイド物語」)と書いているが、境界線上の危うい綱渡り状態こそ馬場作品の魅力かも知れない。「ユーモラス」とぼくはいったが、そのユーモアはギリギリまで張り詰めた緊張の、ほんの僅かな弛緩というべきものだ。

馬場さんが親しんでいた哲学者や思想家たちを通じてぼくに見えてくるのは、近代人として近代的思考や手法という制約の中で、いかに近代を超えるかということに苦闘してきた馬場さんの姿である。

67歳で馬場さんが亡くなって今年で15年。久しくまとまった作品を観る機会がないのは残念でならない。いまのぼくには回顧展を開く当てなどないが、かねてより馬場夫人から頼まれている作品の調査と整理を、今年こそ実行しようと思っている。

「たたずむもの」(1995)F200 油彩

「たたずむもの」(1995)F200 油彩 「モニュマン」(1995)F100 油彩

「モニュマン」(1995)F100 油彩 「コンポジション」(1993)F50 油彩、流木

「コンポジション」(1993)F50 油彩、流木*馬場作品についてはAKIRA BABA official site

〈http://www.babaakira.com/index.html〉を参照ください。

(もりもと ごろう)

■森本悟郎 Goro MORIMOTO

1948年愛知県に生まれる。1971年武蔵野美術大学造形学部美術学科卒業。1972年同専攻科修了。小学校から大学までの教職を経て、1994年から2014年3月末日まで中京大学アートギャラリーキュレーター。展評、作品解説、作家論など多数。

コメント