2026年1月9日(金)―1月24日(土)

11:00-19:00 ※日・月・祝日休廊

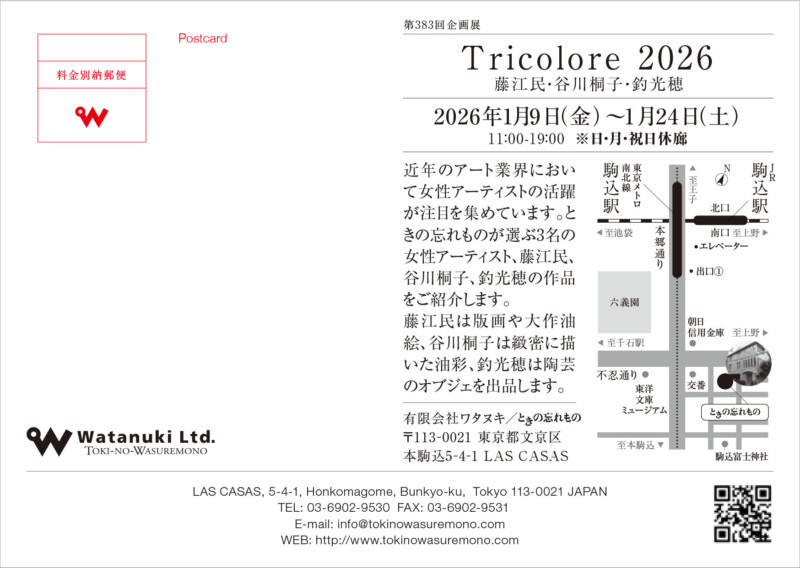

2010年から開催しているシリーズ企画「Tricolore展」は、ときの忘れものが選ぶ作家3名の展覧会です。

6回目となる本展は、女性アーティストの藤江民・谷川桐子・釣光穂の作品をご紹介します。

版画家・藤江民は、版画だけなく、オリジナル手法で制作した大作の油絵や、タイルの作品「割絵」などを出品します。

谷川桐子は、油彩で緻密に描いた砂利や地面の上にハイヒールやブラジャーなどを描いた作品を制作しています。

陶芸家・釣光穂は、手びねりという陶芸の技法で、まるで編み物で編んだようなオブジェを制作しています。

三者三様のユニークな作品をご覧ください。

<作家在廊予定日>

1月10日(土)13:00~ 谷川桐子先生

1月16日(金)13:00~17:00ころまで 藤江民先生

1月17日(土)13:00~17:00ころまで 藤江民先生

1月17日(土)13:00~ 谷川桐子先生

1月24日(土)13:00~ 谷川桐子先生

※変更になることもございますのでご了承ください。

<出品作品リスト>

価格はお問合せください。

info@tokinowasuremono.com

No.1 藤江民

《生成絵画ⅩⅤ》

2023~24

油絵具 雲肌麻紙 和紙裏打ち 木

215×275cm サインあり

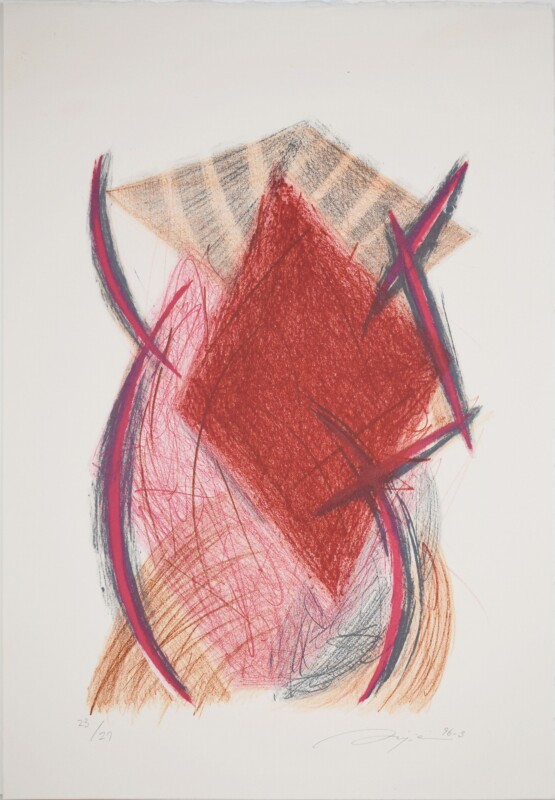

No.2 藤江民

《06-13黄》

2006 リトグラフ

46×45cm Ed.13 サインあり

No.3 藤江民

《06-13赤》

2006 リトグラフ

46×45cm Ed.15 サインあり

No.4 藤江民

《06-11青》

2006 リトグラフ

54×52cm Ed.9 サインあり

No.5 藤江民

《06-11黄緑》

2006 リトグラフ

54×52cm Ed.5 サインあり

No.6 藤江民

《06-11赤黄》

2006 リトグラフ

54×52cm Ed.5 サインあり

No.7 藤江民

《06-12》

2006 リトグラフ

35×26cm Ed.15 サインあり

No.8 藤江民

《96-3》

1996 リトグラフ

34×25cm Ed.27 サインあり

No.9 藤江民

《06-08》

2006 リトグラフ

23×20cm Ed.17 サインあり

No.10 藤江民

《24-01》

2024 銅版画

36.5×36.5㎝ Ed.20 サインあり

No.11 藤江民

《12-08》

2012 銅版画

12.0×18.0㎝ Ed.20 サインあり

No.12 藤江民

《ウラガエル

割絵「24-セ」<立て絵>》

2024

タイル4枚組(白色スタンド付き)

25.0×25.0×H112.0cm サインあり

No.13 藤江民

《ウラガエル 割絵「08-ハ」》

2008 タイル4枚組

19.5×19.5×0.5cm サインあり

No.14 藤江民

《ウラガエル 割絵「24-ア」》

2024 タイル4枚組

19.5×19.5×0.5cm サインあり

No.15 藤江民

《ウラガエル

割絵「23-キ」 <立て絵>》

2023

タイル 和釉薬 アクリル板 鉄

30×30×117cm サインあり

No.16 藤江民

《ウラガエル

割絵「23-ス」 <立て絵>》

2023

タイル 和釉薬 アクリル板 木

30×40×98cm サインあり

No.17 藤江民

《ウラガエル

割絵「23-ケ」 <立て絵>》

2023

タイル 和釉薬 アクリル板 木

30×30×90cm サインあり

No.18 谷川桐子

《赤いライター》

2013 キャンバスに油彩

38.0×45.5cm(8号Fサイズ)

サインあり

No.19 谷川桐子

《Red mule》

2025 FUJIFILM instax フィルム

8.6×7.2cm サインあり

No.20 谷川桐子

《Washing bra》

2025 FUJIFILM instax フィルム

8.6×7.2cm サインあり

No.21 谷川桐子

《Black shoe & bra》

2025 FUJIFILM instax フィルム

8.6×7.2cm サインあり

No.22 釣光穂

《TRESSES》

2019 陶器

D32×W32×H31cm

口径:14cm

外箱にサインあり

No.23 釣光穂

《つぼ yel》

2024 陶器

14×14×13cm サインあり

No.24 釣光穂

《めい pnk》

2025 陶土、磁土、顔料

D14×W14×H21cm

外箱にサインあり

No.25

谷川桐子

《2月20日 白黒》

2025

キャンバスに油彩

41×53cm(10号Pサイズ)

サインあり

No.26

谷川桐子

《ストロベリーショートケイク》

2022

キャンバスに油彩

53×53cm(約10号Fサイズ)

サインあり

No. 27

谷川桐子

《フェイクパール》

2022-2025

キャンバスに油彩

80×53㎝(25号Mサイズ)

サインあり

No.28

谷川桐子

《2月20日》

2025年

キャンバスに油彩

97×130㎝(60号Fサイズ)

サインあり

■藤江民 FUJIE Tami

富山県に生まれる。1972年に東京版画研究所で刷師・女屋勘左衛門からリトグラフの指導を受ける。1973年明治大学文学部卒業。1975年第43回日本版画協会展で新人賞を受賞、同年白樺画廊で初個展を開催する。東京・村松画廊、ギャラリー手、ギャラリーなつか、ギャラリートキ、福井・アートサイト、富山・ギャラリーナウ、マイルストーンアートワークスなどで個展開催。1978年第12回日本国際美術展、「81富山の美術」展(富山県立近代美術館、84, 86, 88, 90, 91年に出品)、2000年「とやま 版―越中版画から現代の版表現まで」(富山県民会館)、2013年太閤山アートビエンナーレ2013、2023年「小石川植物祭2023/命名~牧野富太郎へのオマージュ」(ときの忘れもの)などに出品。

【藤江民ステートメント】

「版の思考」から自分の制作を振り返ってみた

「2025年夏号 『版画芸術』208号の特集記事『70年代女性版画のパイオニア』」、1960年代の版画隆盛から1970年代に入り、「絵画」への諦念と期待とが入り混じる頃のことを、美術史家坂上しのぶさんは、これまでなかった視点から当時の「版画」の立ち位置とその意義を的確に示している。そして、重要なテーマをいろいろ含んだ捉え方でユニークに論じていると興味深く読んだ。1970年代「絵画は終わった」と叫ばれる一方、版画に夢中になる人たちは居た。私もその一人だったが、「絵画は終わった」のは「旧態然とした絵のことでしょ?」と考え、なにか新しい表現の意義と絵画の空間を求めていた。作品で、人が漫然と抱く意識に揺さぶりをかけるか、これまで自分が持ち合わせない意識に気づくのではないかと漠然と考えていた。私の言語脳力ではこの場で言い表せないのが残念だ。その文中坂上さんは、現在も続く私の絵画制作法に言及して下さって、「版の思考」というとても端的な言い方をして下さった。思わず膝をたたくほどに、私の絵画の制作法そのものずばりで人の言葉ながら自身で腑に落ちたと同時に、なぜこれまで私自身がその言い方をしてこなかったのかと思うほどであった。そこで、自らの発言を引用しつつ、「版の思考」を基底においてこれまでの作品制作を振り返ってみることにした。

70年代後半にリトグラフの画面作りを大きく変え、意味を持たない筆跡だけで多色刷り版画を制作しはじめた。筆跡は、なぜその形なのかの過程を示すためなので、はっきり出したかった。リトグラフの版へタッチを直書きすると、版は油性を感じやすく筆跡としては残りにくいので、一旦フィルム上に揮発性油で溶いた油性インクで筆跡を作ってから版上に転写。主版というものはなく色数分の版を並べ、同時に複数の版を描きすすめる。下絵というものがないので、刷ってみないと版と版がどんな出会い方をするのか、完成したときの画面は明確にはつかめていない。80年代制作のそれらの作品から後のリトグラフに至るまで、最初の描画段階から色数の版を並べて同時進行する版の作り方は変わらない。

1、2年ほど後、色インクで直接紙の上に転写すればプレス機が不要だろうと考え、銅版画用のバニッシャーで隙間なく版画紙に擦りとると、油性インク(後に油絵具を混ぜ、現在は油絵具のみ)は半分紙に浸み込み、筆跡はクリアに写った。その筆跡それ自体で意味もストーリーもないのだが、何か別の力を有しているかと思わせるほど、明快に写しとれた。接する他の色と混ざることなく、それだけとしてくっきり在る。意味を持たない筆跡が不連続に突然在る。不意打ちのように置いて行くことを、作者は自覚的に行う。筆跡(版)の差し込まれる順序、上下、後先は問題ではなく、「版」から浮かび上がり、せめぎあうかのように最も上の表面で画面生成に参加する。不連続の筆跡が同時的に画面に在るだけのこと。「版」に似た言葉で「層(レイヤー)」という言い方があるが、全体を構成する物理的な積層を断面から捉えてみている点、結果から帰納している点で、私の考える「版」とは違うと考える。私の考える「版」はあくまで事前に引き受ける役目は持たず、出来上がりの効果への意図は(どうしてもつまらない意図を働かせてしまうが、なるべく)抱かずに、筆跡を最も上にある表面上に浮かび表す(写し取る)こと。

☆絵画の在りか。

「絵は画面のなかにあるのではなくて、見る人と画面のあいだでできあがるものだと思うんです。そういう関係の内や関係のしかたにいろんな意味がでてくるのであって、タッチひとつにも画面そのものにも、それだけでもっている意味なんてないんです。」「画家がつくるのは、絵ではなくて画面の事実だけだと思います」(「アートサイト個展」カタログ、1991年)

「具象でも抽象でも、過去や記憶の中で見たことのあるものを再現してもしようがない。その期待を大きく裏切るような絵でありたいです。まとめあげようとする視線を強いパワーでひきつけておいて、画面ギリギリのところで裏切ってしまうような。『視線の関節をはずす』とか『向かってくる視線にベロをだす』というふうに書いたことがあります」(同上)

「自分が作ってしまうイメージを壊しながら次のタッチを置いて絵を作っているというか、なるべく予想外の展開ができるように絵を作りたい‥」(同上)

記憶の中でできるイメージを壊しながら、予想外の展開がひらけるようにという葛藤が一番大事かなと考えている。これは私の考える「不連続に表に表れる『版の思考』」そのものと言っていいと思う。これらの絵画についての考え方は、今も全く変わっていない。そして現在に至る、1枚漉き雲肌麻紙を使っている私にとっての絵画の作品は「生成絵画」と呼んでいる。

☆展示のスタイルのこと。

「絵画の展示方法。絵画というスタイルを素材の一つとして扱うことで違う視点からのアプローチを試みないと完了しない気持ちがあります。」(「90富山の美術」展パンフレット、富山県立近代美術館)

80 年代前半には大画面を一部丸めたまま、一部のみ見えるように展示した。1点の絵画は全体を見渡せるように展示するべきものとは考えてはいなかった。又、大画面だけれども丸めて一人で運べるため、移動可能である。(絵は丸めてはイケナイと当時よく言われましたが)なるべく人の手を必要としない作業手段は、私にとってその後も制作を継続していく上で重要だった。そもそも絵画は木枠に張ったキャンバス地に描かれてあるべき(これも当時よく言われた)ものという絶対的な根拠はどこにもないのだから。当時、版画は絵画に比べ軽んじて見られていたのはその通りだ。絵画そのものがもう終わった、などと言われていた時代なのにもかかわらずだ。版画を下方に捉える見方は強力で、私も引き受けてしまうことも時にあった。がしかし、版画には版画独自の歴然とした特殊な要素(作品価格を含め)があり、絵画の世界に比べられるものではないと考えていた。私の場合、1970年代の絵画の終焉ムードを横目に見ながら、「版の思考」による版画的な制作方法が私にとってはそれしかなく、偶然というか必然的に絵画制作方法だった。(そんな時代、村松画廊で私の『版画的な作品』の連続個展を開催できたのは貴重でした)

-「使う絵」

絵画は役に立たないものであろうか。

「絵画を使う」としてとらえられないか。もちろん現実生活での道具的な意味合いではなく(イヤある意味道具とも言えるかもしれない)、自らは意識しない世界の存在にコミットして何かに気づくことがあれば、改めて現実社会での行動のかじ取りの契機になるかもしれず、「使う絵」の意味の一つともいえないだろうか。絵画そのものに、なにか物語的な意味や作者の意図を求めることではなく、絵画にはこのような別の機能が人知れずあるのではないかと思っている。

-「使う絵トライアル」

「絵画は壁や空間や景観のためではなく、人間の魂のために使われるモノです。絵画は人間が向き合ったときに何が発生するかが問題です。視る人と画面のあいだに他にはない何かが、画面の表面すれすれに発生することができれば、その瞬間そこにこそ絵画が発生したのだと思います。」(『使う絵トライアル』越境する女たち21展カタログ2001年)

-「立て絵」

画面の内部だけで絵画の意義が完結するとは考えていなかったので、2000年頃、ブックサイズの絵画を自作のスタンドに載せて、壁からフリーの状態で空間のどこにでも置くことをやっていた。

-「割絵」

2000年代にはいり、以前からそのつややかな肌合いに興味を持っていた磁器、上絵付の和釉薬で焼き付けることをはじめた。九谷焼の釉薬屋さんにご指導をいただき市販タイルに描いて焼き付け。4枚を並べて描き、焼きあがれば当初の並び方とは別にどのようにも並べ替え可能となる。

50年も月日が経って今、振り返ってこのように書いているが、その時その時は面白いと思ったことをやってきただけだが。

2025年8月11日

■谷川桐子 TANIKAWA Kirico

1982年福井県越前市生まれ。神奈川県在住。2009年アパレル会社勤務後、油絵の制作を始める。2010・2011・2012年「草萌展」(ギャラリー新/福井)、2013年第一回ホキ美術館大賞・入選、「第一回ホキ美術館大賞展」(千葉)。2014年「フクイ夢アート」(福井)。2017年「Leaving Language展」(メトロポールギャラリー/イギリス・フォークストン)。2018年 ACTアート大賞・優秀賞。「浮かれた3人展」(中上邸イソザキホール/福井)、鯖江市役所エントランス展示(福井)。2019年「Tricolore2019―中村潤・尾崎森平・谷川桐子展」(ときの忘れもの)に出品。

【谷川桐子ステートメント】

女とはいったい何なのか。

このシンプルな問いに対し、遥か昔より、あらゆる領域の専門家から近所のママさんたちのお喋りまで、数えきれないほどの考察が繰り広げられてきた。私は何か一つの答えを出そうとしているのではなく、永遠に語られるであろうこのマクロな問いに対して、個人というミクロな視点から表現を通して対峙しようとしている。

あらゆるジェンダーが受容される現代において、シスジェンダーとしての自分自身を振り返り、日本また世界中で起こり続ける女性に対する愚行に触れるたび、私たちの存在とはいったい何なのか?と改めて問う。不完全な私たちの中に内在する、光も闇も美しさも醜さも正しさも過ちも、ありのまま受容されることを願い、時に抱く希望も絶望も静かにそこに存在している。今居る地点(時代、時間、場所)は時の流れの中で過去になり、私もいずれ消えていく。生きているものがもつ否定しようのないこの前提があるからこそ、ここに実存する意味を考えていきたい。

■釣光穂 TSURI Mizuho

1991年兵庫県生まれ。2014年京都市立芸術大学美術学部工芸科陶磁器専攻卒業。2016年京都市立芸術大学大学院 美術研究科修士課程工芸専攻陶磁器卒業。2020年金沢卯辰山工芸工房卒業。

2016年個展「うつわの標本」(KUNST ARZT/京都)開催。2017年「ルンパルンパKanazawa Newly arrived Art&Craft 2017」(青山スパイラル/東京)、「ウォーホル美術/Warhol Art」(KUNST ARZT/京都)、2018年秋元雄史監修「もう一つの工芸未来派」(銀座和光/東京)、2021年「Tricolore 2021—根岸文子・宇田義久・釣光穂」(ときの忘れもの)、その他グループ展、国内のアートフェア、ワークショップなど多数参加。2016年「京都市立芸術大学作品展」奨励賞、2017年「第7回菊池ビエンナーレ 現代陶芸の<今>」菊池寛実記念智美術館 奨励賞、2019年「金沢市工芸展」NHK金沢放送局長賞、「金沢卯辰山工芸工房研修者作品展」卯辰山工芸工房賞受賞。

【釣光穂ステートメント】

陶芸のひもづくりの技法を応用しています。粘土を紐状に伸ばし、撚り合わせ、下からぐるぐると積み上げて成形します。細い紐の粘土を積み上げるのは時間がかかり、遠回りのような作業になります。一つの作業を小さく細分化し積み進めることで普段と違った景色が生まれるかもしれません。土器や須恵器、身の回りのものをモチーフに、時代や場所を想像しながら制作しています。

【展示風景】