ウラジオストクの版画家 パーヴェル・リュバルスキー

ロシア未来派・リノカット・大正期新興美術

五十殿利治(2000年執筆)

傑作にまつわるさまざまなエピソードはしばしばその数奇な運命を物語るが、通例あまり注目されない版画の版も例外ではない。もともと版画は複数制作を前提としているが、無際限に刷ることが可能ではないので、作質を確保するために、限定数を設けるなどして、原版が作家自身や刊行者により破棄されるのが通例である。だが、もとよりすべての原版がきちんとした管理のもとにあるわけではないので、例外がないとはいえない。作者の手を離れ、すでに作者が死去した後に、こつぜんと原版が姿を現すこともある。本誌に収録されたパーヴェル・ワシーリエヴィチ・リュバルスキー(Pavel Vasil'evich Lyubarskii, 1891年ハバロフスク生―1968年モスクワ没) の一連のリノカット原版もその一例である。

これらの版の運命についてはいまだ詳細が判明してはいないが、その端緒がロシア革命直後のウラジオストクにあったことは間違いない。本稿もまずこの国際港湾都市から出発しよう。

ウラジオストク-革命後の国内戦と美術

今なら新潟や富山から定期便でわずかの時間で行けるウラジオストクであるが、さて日本の近代美術史と1860年開基の同地とが交渉をもつ時期を確定するとなると、たやすいことではないだろう。一衣帯水の関係にあるとはいえ、異国の港湾都市において、日本人作家たちによる持続的な美術活動が展開されていない以上、そもそも時間をかけて探究に値する問題であるかも疑問であろう。

とはいえ、原暉之によれば、ウラジオストクには、すでに1876年に日本の貿易事務館が開設され、1892年には在留邦人による同盟会が発足し、さらに1900年前後には3000人に近い日本人が住みついていたのである(『ウラジオストク物語』三省堂 1998年)。そして、美術史的にみて重要なことは、なによりもこの港湾都市で日本人たちが美術作品を目にする機会があった事実である。たとえば、「画家の名は忘れたが有名な人ではない、併し名画だと思」わせた作品に同地で接して感動を覚えた日本人がいた。美術雑誌『みづゑ』1914年6月号に掲載された下村富次郎の投書から引いてみる――

「かつて露領浦潮斯徳に居るうち、版画で色彩は入ツてないが、殊に印象の深い画を見た。大ざツぱに云へば、老翁と若者と石像の傍に在ツて、空に鳥が一つ見える、只これだけであるが、暫時熟視してゐるうちに、高加索あたりの高原が目に浮ぶ、(略)秋の高原と、冷やかな石像と、部落から部落へさすらひ行く旅芸人の親子と、それをねらふ猛鳥と、或る凄い、物騒な感じのするなかで、静かにゆるゝ音楽の諧調や、歌謡の低声や、暖かさうな光線や、睡むさうなく空気が流れて、なほ底に、暗い、沈んだ、複雑な感傷的分子を含む、偉大な哀詩の活動するかとばかり、見てゐるうちに、引き込まれて、しみじみと身にしむ思ひに胸迫り、いつしかホロリと涙がこぼれたのである」。

こう述べてから、下村はつぎの句で投書を締めくくった。

人襲ふ鷲あり秋のコーカサス

モチーフからして、厳しく広大な自然に圧倒される人間の悲哀を感じさせる。こうした原野に取り囲まれた場所で、 そもそも芸術活動らしい芸術活動が可能なのだろうかと訝しむむきもあろう。

実際、ウラジオストク在住の美術史学者カンドゥイバによれば、同地で最初に本格的な美術展が開催されるのはようやく1899年のことであった(1)。オデッサやミュンヘンで学んだプロフェッショナルとしての画家バターロフが定住して私設の美術学校を経営するのは、さらに遅れて、1917年になってからのことであった。ところが、まさにその1917年から革命による政治情勢の混乱により、ウラジオストクは大きく変貌を遂げた。「全ロシアのキャラバンの終点」として、「方向を見失った夥しい人々の避難所」として急速に人口がふくれあがり、50万都市となった。1919年10月の時点で、ハバロフスクの人口は4万5000人でしかない。ウラジオストクの膨張ぶりが想像されよう。こうして、極東の港湾都市でさまざまな波がぶつかりあい、その波動のなかから文化が発展する。ウラジオストクでは初めて芸術的環境が整ったといえる。活発な芸術活動の舞台を提供したのは、ひとつに極東文芸協会(LkhO)の存在である。

1919年に結成された同協会では3月に美術部門が設置され、同年末には「常設展」と銘打つ展覧会を開催する一方、テーマを設けたコンクールをさかんに催した。たとえば、カリカチュア、「今日のウラジオストクの街頭」、1920年のメーデーのためのポスター・デザイン等である。カンドゥイバによれば、こうした展覧会には数十作家が応募しており、そのうちの相当数が第一次大戦時やシベリア干渉軍の捕虜であったという。

大戦時の捕虜とは、当時はしばしば「独墺俘虜」と呼ばれていたが、実際にはオーストリア=ハンガリー軍将兵が9割近くを占め、これにドイツ将兵などが若干加わっていたという。日本では、しかし、「ドイツ」脅威論がさかんに喧伝されて、シベリア出兵論のひとつの根拠となっていた(原暉之『シベリア出兵』筑摩書房 1989年)。

かくして、シベリア鉄道にそって東進し、ウラジオストクを占領したチェコ軍団の救援を目的として1918年8月以降、英国、米国、フランス、イタリア、中国、そして日本が干渉軍を送ることになった。大規模な軍団を投入した日本はその後、大義名分を失い国際的な不信感を招きつつ、1922年10月まで駐留を続けることとなった。

しかし、こうした混乱の坩堝において、まさに芸術活動が活発化した。ウラジオストクにやってきたのは、なにも武器を手にした軍人だけではない。武器ならぬ挑発の具としての芸術を実践する過激な作家たち、当時「未来派」と一括された芸術家たちもやってきた。最初は文学者ニコライ・アセーエフ。1918年5月、彼は詩の朗読会を開いた。その後、ダヴィト・ブルリューク、ヴィクトル・パリモフ、セルゲイ・トレチャコフらがつぎつぎにウラジオストクに姿を現した。

文学者で画家のブルリュークは1910年代初頭からペテルブルグやモスクワで従来の芸術を否定する挑発的な宣言を発表したり、奇抜な衣裳とメークアップで街頭行動をくりかえしつつ「未来派」の指導的な作家として暴れまわった。詩人としてひろく知られるマヤコフスキーもその一派に属し、頭角を現した。大戦が始まると、ブルリュークは家族とともに拠点をウラルに移した。革命後の国内戦のさなか、そこからさらにシベリアを東進することを決意して、トムスク、イルクーツク等、シベリア各地で文芸講演会をしたり、絵を売ったりしながら、1919年6月にウラジオストクにやってきたのである(2)。

さっそくブルリュークは同年秋には最初の作品展を開催し、さらに翌年4月には「国際展」を企てた。ちょうど日本軍の沿海州臨時政府軍の武装解除を目的とした軍事行動によって、市街戦が戦われた直後の時期であった。美術雑誌『絵画清談』1920年6月号の「美術界彙報」欄に「殺気立つた浦潮で国際絵画展覧会」という紹介記事が掲載されたが、文字通り戦乱のなかでの展覧会であった。同誌記者もブルリュークに接触しているが、いまひとりジャーナリスト黒田乙吉も同展を観て、大阪毎日新聞に送った「浦塩夜話」(4月26日)の冒頭で紹介している。臨場感のある報告であった。

「一、頭を持たぬ人々

今に浦塩に、末(ママ)来派の絵画展覧会が開かれてブルリユクやパリモフなどいふ知名の作家の、三角の虹や田舎芝居の広告絵見たいな作品が先頃の市街戦で昂奮してる市民を芸術の天国に誘つて慰めやうと努めて居る[。]記者はウイズネルといふ青年画家の案内で、とても分りさうもない『判じ物』見たいな絵を一々観てると、中にパリモフの作で、頭を卓の上に据ゑて置いた胴以下の理髪職人が剃刀を握つて客の髯を当つてる恐ろしく変つた奴にぶつゝかつた。(略)

その絵の前にはテンで頭の持合せのない労働者や、政変又政変で常にその首の存在を気遣はねばならぬ腰弁や、頭だの、節操だのは暫くトランクに蔵つてその日その日に迎合してる知識階級が黒山を築いて居る」。

ここで作例として言及されている「判じ物」の作品は、その後日本ではブルリューク作〈離魂〉として紹介され、現存している。ウラジオストク調査の際、各所を案内してくれたヴァレリー・マルコフ(『ウラジオストク―街の歴史散歩』桂書房 1992年の著者)より、ブルリュークが最初に住んだ場所がペルヴァヤ・ラボーチャヤの理髪店であったことを教示されて、モチーフについての疑問が氷解した。

『絵画清談』記事中でも、ブルリュークは訪日の希望を述べるとともに、「日本に行きたいのですが偶々四月四日の日露軍の衝突あり日本国民の露国人に対する感情如何が気遣はれるのみならず又一ツには未来派は美術の革命であるから日本に持つて行つて如何なものだらうとの懸念もある」と悩みを告白していたが、やがて念願がかなって10月1日無事に敦賀港に上陸したのであった。

先を急ぎすぎたが、ブルリュークはウラジオストクで「文化、芸術、社会主義建設の雑誌」と銘打たれた『創造』(エヌ・ チュジャク編集、1920年6月創刊)に協力している。また同誌周辺の文学者たちのクラブ「バラガンチク」創設に一役買っただけでなく、しばら<キャバレ「ビバボ」の司会者(コンフェランシェ)としても活動したという。こうした舞台に立って、フロックコートにシルクハットという正装のブルリュークが、同時にボタン穴に花を挿したり、顔にペインティングをほどこすという、未来派一流の奇抜なスタイルで挑発的な講演やパフォーマンスを行ったことは想像にかたくない。

まちがいなくウラジオストクは「未来派」によって勢いよく攪拌されていた。

「緑の猫」から「創造」へ

こうした外部の刺激を受けて、地元の作家の活動も大いに鼓舞されることになった。とりわけ注目されるのが、ブルリューク以前にすでにハバロフスクを拠点にして独自な運動を展開していた「緑の猫」グループである(3)。これはプラッセ、リヴォフ、ナウモフ、そしてリュバルスキーから成る美術家集団であった。ジャン・プラッセ(日本ではプリヤッセと紹介されたようである)はラトヴィア出身。またピョートル・リヴォフは油田で知られるチュメニ近くのトボシビリスク生まれで、モスクワ絵画彫刻建築学校卒業後、ペテルブルグを拠点にして活動を開始し、ロシア・アヴァンギャルドの母胎のひとつ「青年同盟」に参加して、革命前に批評家ニコライ・プーニンにも着目された。1916年からハバロフスクで美術教師を務めた後、1924年にモスクワに戻り、ヴフテマス(国立高等芸術技術工房)で素描を教えることになった。ワシーリー・グラジェンスキーはイルクーツクの工芸学校に学んだ。革命期には、ハバロフスクでいくつかの筆名で風刺的作品を盛んに発表する一方、「緑の猫」でも活動する。1920年白軍との交渉時に死亡。ニクトポレオン・ナウモフはアムール地方出身で、絵は独学であった。政治活動家でもあったが、1928年リュバルスキーの待つモスクワへの移住を前にして政治的テロルにより演説会の最中に悲劇的な死を遂げた。最後に、リュバルスキーはハバロフスク出身だが、モスクワ絵画彫刻建築学校で学んだが、ちょうどブルリュークやマヤコフスキーといった未来派運動の中心作家と在学時期を同じくしていた。その後、帰郷して、「緑の猫」に加わった。

グループの最初の仕事は「オフォルト集 緑の猫」である。「オフォルト」はフランス語と同じで、腐食銅版画(エッチング)を意味するのであるが、「緑の猫」グループにおいては木版な いしリノカットによる版画であり、最初の「オフォルト集」はモノクロームの詩画集であった。絵のスタイルに即して文字が彫られており、おそらくリヴォフやリュバルスキーがモスクワやペテルブルクで手にしたであろう、ロシア未来派によるさまざまな本の実験(とりわけサモピシモといわれる活字によらない印刷文字の使用)の残響が聞こえるようである。

この版画集でわたしたちは初めてリュバルスキーの強烈な表現に出合うことになる。3点とも顔をテーマしているが、性別不明の顔を正面から強い線と隈取で描いた作品がある。ノルデあるいはヤウレンスキーらドイツ表現派のプリミティヴな表現をさらにどぎつくしたような力のこもったものだ。当時の観衆には相当の衝撃力をもっていたことであろう。

このグループが目指していた目標は画集の扉に示された。猫を飾り文字のようにデザインした枠のなかに、グループの宣言が貼りこまれている。まず名の由来については、現状批判とは一線を画した、象徴主義的な色合いが濃厚である。行進する干渉軍らしき隊列を描いた版画も収められているが、全般に未来派と比較すればまだまだ穏やかなスタイルであって、戦乱を直接反映させるような政治的主張が鋭く打ち上げられていたわけではない。

「緑の猫よ、ふしぎなエメラルド色で、東洋の深遠な神秘に満ちた、ゆらめくような目をしている。緑の猫よ、われらのシンボルであれ。/おまえの毛の緑の色合いが変化するなかに、おまえのまなざしが発する光の強さのなかに、われらはわれらの目的を達成するエネルギーを汲みとる。/われらの偶像は三つが一体になっている、色彩とフォルムと線が。おまえはそれらを完全に自分のなかに融合している」。

「緑の猫」の活動は必ずしも活発なものであったとはいえないようである。1919年から翌年に展覧会を開催したようであるが、この他リヴォフ抜きで『三人』という画集が出ただけであった。なによりもグループの拠点が1920年なかばにハバロフスクからウラジオストクに転じたことが大きな要因であっただろう。反面、そのことで直接間接にブルリュークたちとも関係をもつことになったのである。そうした交流の場のひとつが前出の雑誌『創造』であった。

創刊号にはパリモフの石版画〈悲痛〉と〈笑い)という正反対の2点が挿入され、さらにネクラーソフによる短いパリモフ論が掲載された。次号の1920年7月号にはブルリュークによる興味深い未来派論「実験室から街頭へ(未来派の発展)」が発表される。同号にはアセーエフによる未来派詩人フレーブニコフ論が載っている。リヴォフはペテルブルグの美術アカデミーの一室に集う仲間のひとりピョートル・ミトゥーリチをよく知っていたが、このミトゥーリチがフレーブニコフに近かった。極東でさまざまな人間関係の糸がさらに複雑に織り込まれたのである。

そして第3号。リュバルスキーが裏表紙とその裏にリノカットを寄せている。裏表紙の作品は花が飾られた部屋に横たえられた遺骸を描いた作品。その裏には2点、正面向きの女性の顔、そして背後から槍を突かれた女性。裏表紙の作品はリノカットにふさわしい力のこもった作品である。花に取り囲まれた死者の傍らに点されたろうそくが生命の尊さを伝える。この号の本文中には、詩人のヴェネディクト・マルトによって企画され、リュバルスキーらが参加した展覧会の展評が寄せられたが、さらに注目すべきことに、リュバルスキーのリノカット論まで掲載されたのである。

「N-v」(ネクラソフ)の展評によると、8月10日まで開催されたその展覧会に参加した作家は、リュバルスキーのほか、アヴェトフルカショフ、アルクスネであった。代表者アヴェトフはペテルブルクの美術アカデミー出身者で、しかも「シュプレマティズム」(評者がこの語を理解していたのかどうか怪しい)を手がけているとされる。展示作品には三傾向、リアリズム、シンボリズム、そして情緒的な色彩表現がみられるという。ルカショフはポーランドのクラクフのアカデミー出身で、「心理的一病理学的テーマ」を探究している。〈サタンの交響楽〉というような題名の作品が展示された。スクリャービンの色彩音楽の実験の域を出ないものであるが、本の表紙のデザインなどは面白いという。アルクスネはラトヴィア出身で、アヴェトフに近いとされ、複雑なキュビスムの作例を出品したようである。

さて、「N-v」はリュバルスキーについて「リアリズムの不純物がまったくないシンフロミズム」が最近の成果であり、とくに「グロテスクの彫り(リノリウム)に特色がある」とリノカットの仕事に着目している。「シンフロミズム」をパリのアメリカ人作家モーガン・ラッセルらの主張したSyn-chromismと同義とすると、たしかに非写実的な表現となる。ただ、上述のようにこの評者が果してマレーヴィチのシュプレマティズムを理解していたか怪しいところがあるので、シンクロミズムもどうかと思わせる。とまれ、ウラジオストクでもリュバルスキーがリノカットを展示して注目を浴びていた事実が確認できる。

さらに評者はネクラソフの実名で「歪曲の美(ペ・リュバルスキーの仕事)」と題した短文を展評に続くページに寄せた。具体的な作品への言及を欠くのが惜しまれるが、評者は「グロテスク」の意味とリノカットの重要性を明らかにしている。まず、歪んだ形、崩れた形によってリュバルスキーは「なにかこの世ならぬ謎」を暴くとともに、そうした形が「彼岸の勝利の歌」を歌うものとみなしている、とネクラソフは考える。一方、リノカットについては、技法として化学的処理の進歩によって写真のような迫真性を獲得しているのが現状であるが、しかし、リュバルスキーはこの方向ではなく、「自由に、大胆に、大きな面一点、攻撃的な激しい 線描をまとめあげる可能性」を追求しているという。

このようにネクラソフの展評はリュバルスキーのリノカットはいかにウラジオストクにおいて注目されていたかをおのずと物語っている。

第5号(1920年10月号)の『創造』では、ブルリュークとアルソフ(ブルリュークの妹婿のヴァツラフ・フィアラの変名)、そしてリュバルスキーとナウモフの「緑の猫」グループの協働が実現した。表紙まわりの石版画はブルリュークとアルソフ。いずれの作品も、政治情勢をそれぞれに反映している。表紙は剣が折れるほど激しい戦いを終えた闘士ふたりが握手し、健闘を称えあう〈創造〉というアルソフの作品。しかし、その裏のページでは、同じくアルソフによる2作品。子どもを抱えて泣きくれる女と、彼女に背をむけて動じない軍人を描く〈干渉者の愛〉、そしてサーチライトが照らし出す夜のウラジオストク港を題材にした〈夜の町〉。くわえて裏表紙の裏のページにもアルソフ作がある。着飾った人間たちと干渉軍の軍人たちが闊歩する街頭を描いた〈ウラジオストク1920年〉。裏表紙はブルリュークの2点。キュビスム風の面的な表現と運動表現が融合した立体未来派の〈レンガ職人〉、そして背後からまさに人を刺そうとする瞬間を描く〈背信行為〉。

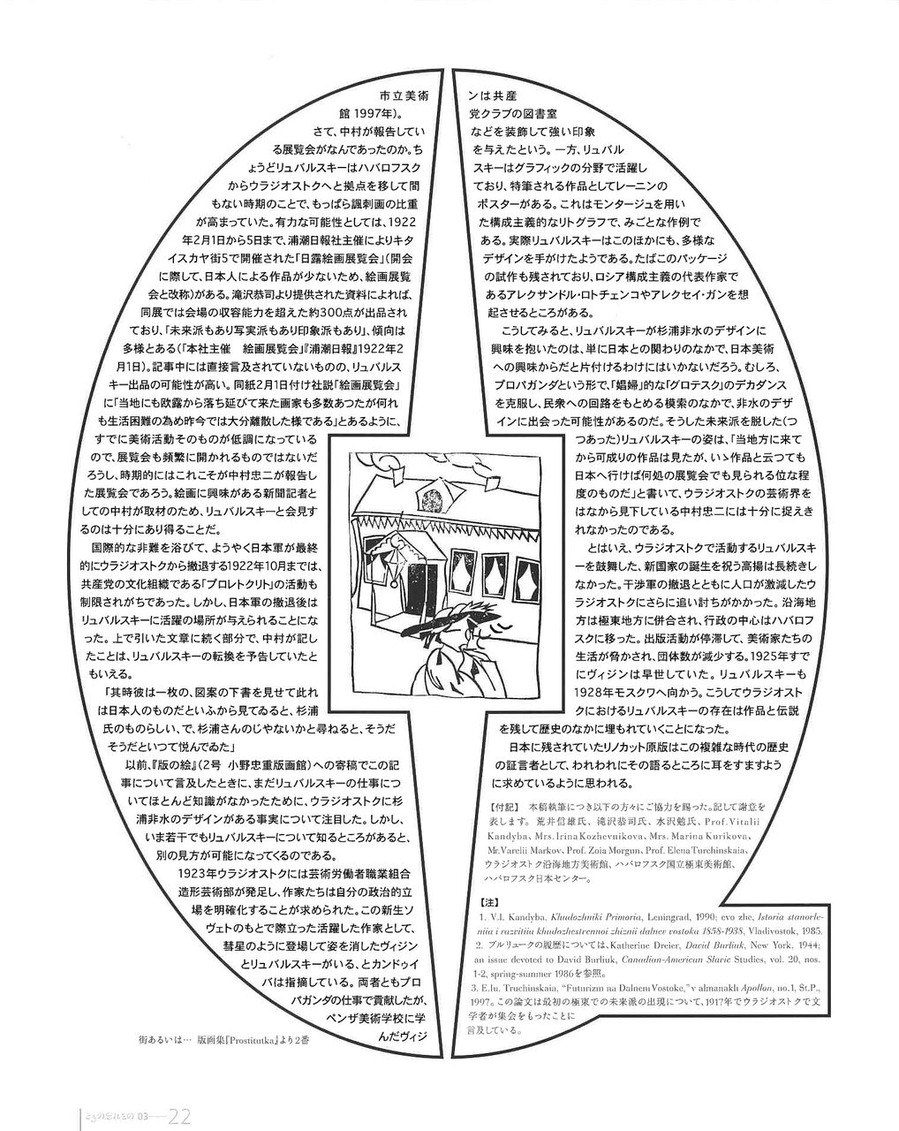

同号に収められたリュバルスキーのリノカットは鮮烈な作例である。平原のなかの村を背景にして、前景に首を吊られた2人の人間を配したものである。目鼻のような細部のないマネキン風の人間は単純なだけにかえって場面の悲劇性を高めている。

このようにしてみると、ブルリュークとリュバルスキーの間に交渉があったとしてなんの不思議もないだろう。1920年10月1日、ブルリュークはパリモフとともに敦賀に上陸するが、そのトランクにはリュバルスキーのリノカットと原版が収められていた。それはその後ブルリュークとともに、東京をはじめ、大阪や名古屋を巡り、雑誌にも挿入された。リュバルスキーの作品はリュバルスキー自身が想像できないほど数多くの日本人の目に触れることになったのであった。作者の手からひとたび作品が離れると、作品は独自の生命を持ち始めるのはよくいわれることであるが、リュバルスキー作品の場合も同様に、日本に渡り、作者も与かり知らないような評価を得ることになる。

日本のリュバルスキー作品-ブルリュークと未来派美術協会

来日するとさっそく上京したブルリュークとパリモフは「未来派」という旗印を高く掲げながら宣伝に努めて、持参した多数の作品を展示するための会場を探し始めた。幸いウラジオストクに東京日日の特派員として滞在し、ブルリュークたちの来日のために尽力した大竹博吉や当時さかんにロシア人芸術家たちと交友していた石井柏亭らが奔走した結果、京橋にあった星製薬を会場として確保できた。

時機も好都合であった。恒例の帝展や二科展が開かれる美術季といわれる秋であり、また東京では普門暁や伊藤順三らによる未来派美術協会が発足し、9月に最初の展覧会を開催したばかりで、新興美術の烽火が上ったところであった。普門たちにとっては、予想もしなかった援軍が北方からやってきたことになった。実際、未来派美術協会展は1920年12月に大阪に巡回するのであるが、その時点でブルリュークらの作品が展示される(詳細は拙著『大正期新興美術運動の研究』スカイドア 改定版 1998年)。

当時ロシアの政治情勢を反映して来日したロシア人がしばしば展覧会を開くようになっていた。以下に列挙してみるが、一時に集中しており、相当数といえよう。ブルリュークらの来日より少し前、『中央美術』1920年4月号に石井柏亭が「若き露人の群」を寄せている。そこに登場するのは、東京ないし近郊に住んで石井と知己の間柄にある「露人画家」たちである。ウクライナ出身のニエダシコフスキー、同郷のシェルバコフ(シチェルバコフであろう)、ヤコブレフ、ジェレニウスキー(1888年トムスク生、クラコウ大学に学ぶ―「ジエレニエウスキー氏」『たつみ』1919年2月号による)の名が挙げられ、ジェレニウスキー以外の三者の作品図版が挿入されている。このほか、カザン出身で、1920年3月に来日したペトロフとグレープのイリーン兄弟(佐藤孝任「露西亜画家イリーン兄弟」『中央美術』1920年7月号)はしばしば美術雑誌でも取り上げられた。ニコライ堂で水彩画展を開いたフレノフも1920年3月に来日(「露画家の展覧会 ニコライ堂にて」『東京日日新聞』1920年4月16日、および「露国画家の収穫」『絵画清談』1920年6月)。さらに、ハンガリー捕虜であったイムレイはブルリュークらより一足先に来日して、1920年9月に上野松阪屋で展覧会を開催した(「捕虜になつた匈牙利の画家」『東京日日新聞』1920年9月6日)。同年12月には星製薬でブルリュークらに続いて、同じくハンガリー捕虜が3人、ラヨーシ、ミクローシ、シアンドルが展覧会を開いた(「五年の捕虜生活から」同前1920年11月30日)。

さて、ブルリュークたちが10月14日から開催した展覧会は「日本に於ける最初のロシア画展覧会」と銘打たれており、出品目録に全473点が記載されている。ブルリュークとパリモフのほかには、ブルリュークの未来派同志たち、カメンスキーやマレーヴィチなどに加え、パリモフ夫人であるリーザ・エレニエフスカヤ、ドイツ捕虜であるエッケ、ハンガリー捕虜ターロシといった、戦乱のウラジオストクをそのまま反映した、多彩というよりも雑多な顔ぶれによる展示内容といってよかった。

この展覧会ではリュバルスキーが全部で17点出品された。目録の記載は以下の通りである。

三七九 シユンフロミズム 二〇〇

三八〇 青い色 三〇〇

三八一~三八九 哀調(ソナタ) 各三○○

三八八~三九五 リノリユーム版( ) 各一○○

このうち、リノカットであることがはっきりしている作品以外については、技法は不明であり、最初の〈シユンフロミズム〉はすでに上述で触れたように、ウラジオストクで展示された作品で「シンクロミズム」と規定された作例と同じ非写実のものと推測される。一方、〈青い色〉〈哀調〉については見当がつかないが、残りのリノカット8点は今日残されている版による作品群と考えられる。

これらの作品はどのように受け止められたのであろうか。展覧会そのものはジャーナリズムが積極的に取り上げていた。しかし、どうしても来日しインタビューにも答えられるブルリュークとパリモフに注目が集まるし、しかも両者とも多数の作品(ブルリューク150点、パリモフ58点)を出品していた。リュバルスキーへの言及は皆無であった。

だが、このことはリュバルスキーが関心を喚起しなかったことと同じではない。版画に関心を抱く作家たちには訴えるところがあったようだ。現に翌1921年4月に発行された詩と版画の同人雑誌『青美』創刊号には、〈無題〉として赤地に刷られたリノカットが挿入された。最近になって再発見されたこの雑誌は未来派美術協会展第1回展に参加し、やがて木下秀一郎らと意見を異にして協会から脱退した後藤忠光が中心となって刊行したもので、大正期新興美術運動の一翼を担った(『版ニュース』No.3 1994年「輝開」発行、および滝沢恭司「大正期モダニズムの一枝―未来派美術協会々員後藤忠光と『青美』について」『町田市立国際版画美術館紀要』3号 1999年)。

リュバルスキー作品の挿入について、「青美篇」と題した編集後記には、「露西亜未来派画家リユバルスキー氏のリノリユーム版は末(ママ)来派美術協会々員で又本社々友木下秀一郎君の厚意に依つて附けることが出来たのだ。其他の版画は全部自画自刻のものばかりで皆手刷りだ」と記されてある。おそらく木下秀一郎のもとに少なくともこの無題の原版があったと考えられるし、そのほかの原版もあったと推測してもいいだろう。

〈無題〉はこの年、1921年秋に東京、大阪、名古屋で開催された未来派美術協会第2回展でも〈無題〉として出品されているようである。東京展では確実に展示されており、『新愛知』紙(「未来派第二回画展」1921年10月25日)掲載の展評に図版として掲載されている。ちなみにこの展覧会の時点でパリモフやフィアラに伍して、リュバルスキーは未来派美術協会会友として遇されている。

これに関して、リュバルスキーの来日の可能性について触れておきたい。前出の「緑の猫」研究者であるトルチンスカヤは、浴衣を着たリュバルスキーの貴重な写真(ただし撮影場所はおそらく日本の家屋内ではない)を提示して、1921年に来日したかもしれないという見解を示した。これを裏付けるかのような新聞記事があることを滝沢恭司により指摘された。たとえば、第2回未来派美術協会展を報じる新愛知1921年10月25日付け「未来派第二回画展」では、「昨年露国未来派のブリユリツク、パリモフ、バルスラバン、ルバルスキー等五露人の来朝を期として旗揚げした」云々とあるし、また東京日日新聞1922年10月7日付け「行詰まつた未来派の新生命の開拓に」でも「目下ニユーヨークにゐるブルユリユツク、チエツクへ走つたパリモフ、さすらひの旅に立つたリユバルスキーやバルスラバン」と記されている。また、第2回展に際して、リュバルスキーとバルスラバンだけが未来派美術協会の会友となっている理由を忖度してみると、来日したという説明がしやすい、と滝沢は推測している。

しかし、木下秀一郎が何度か公刊した未来派美術協会第2回展時の記念写真では、関係者ではブルリュークとパリモフ夫妻だけが写っている。この時点で、すでにパリモフはチタにいたと考えられる。新愛知の前出記事には「チタに居るバル氏」とある(ただし、これがバルスラバンである可能性を否定できないが、カンドゥイバの研究によれば、1921年9月にチタで小笠原諸島で制作した作品を展示しているので、同年4月に国民美術協会展で特別陳列を行った後、しばらくして離日したと考えられる)。むろん、この展覧会時にはリュバルスキーもバルスラバンも日本にいない。というのも、展覧会にそれぞれ1点しか作品が展示されていないからである。会員パリモフも2点であるのに対して、ブルリュークと行動をともにしていた会友フィアラは5点であった。加えて、ブルリュークに一番近かったはずの木下秀一郎の回想にも、あるいは当時の報道記事にも、リュバルスキー来日について具体的に触れられていないのである。

とはいえ、リュバルスキー来日の目的をあれこれ考えると、可能性がないわけではなかろう。つまり、彼とバルスラバンは「日本に於ける最初のロシア画展覧会」に展示され、売れ残った諸作家の作品を引き取りに来たのではないかということである。4月のウラジオストクにおける国際展も「最初日本に渡航展覧会開催の予定」であったらしいし(「殺気立つた浦潮で 国際絵画展覧会」『絵画清談』1920年6月)、また日本での展示は話題性はあったものの、作品の頒布ではおよそ成功を収めてはいなかった。ブルリュークらはそうした作品群をどうするのか、ウラジオストクの作家たちに連絡をとったはずである。その連絡を受けたリュバルスキーらが来日した可能性はあろう。事実、「日本に於ける最初のロシア画展覧会」に展示された作品は、リュバルスキーなどごく一部の作品を除いて、ブルリューク滞日中、他の機会に展示された形跡がないのである。たとえば、アファナーシェフ、ソローキン、ニコラエフ、ノヴィコフといった作家の名が目録には掲載されている。

そして、リュバルスキー来日の時期を推測すれば、京都高島屋での展示が終了した12月11日以降で、1920年12月18日にブルリュークらが小笠原に移るまでの間であろうか。いずれにせよ、早急に作品群を返送する必要があり、滞在は短期間であっただろう。展覧会の撤収だけの来日だから、ほとんど話題にされないままになったという説明ができる。ただし、これは憶測に憶測を重ねた上での話である。

ところで、木下秀一郎は1924年2月と7月、それぞれ金沢と郷里の福井で個展を開催したが、いずれの会場でもロシアの現代作家が特別出品された。ブルリューク、パリモフ、バルスラバン、そしてリュバルスキーである。リュバルスキーの出品作は非買で〈バイドク〉と図録に記載されている。これは『青美』掲載の作品と同一で、馬に乗った裸婦が持つ旗に、ラテン語で鮮明にLUES(梅毒)と書かれており特定できる。

さらにもう1点、リュバルスキー作として流布したイメージがあった。木下秀一郎がブルリュークとの共著として出版した『未来派とは? 答へる』(中央美術社1923年)に挿入されたリノカットである。〈女〉と題されたこの作品は、窓辺におかれたベッドの上に裸婦が横たわる絵柄である。本文中で言及されないとしても、口絵に採用されることによって、この作品は未来派の重要な作例として意識されたに違いない。さらに〈女〉は『青美』と関係のあった同人雑誌『曙光』にも挿入されることになった(滝沢、前掲論文)。

こうしてみると、リュバルスキーによるリノカットがある衝撃をともなって日本で受容されたといっても性急の謗りを受けることはないだろう。では、それは何に由来するものであったのか。スタイルからして「未来派」という挑発的な主張を表現するものとしてであったとは考えにくいだろう。速度や運動、イメージの重層化など、未来派らしいところはリュバルスキーの画面にみられない。

むしろ、リノカットという技法、そしてその表現内容ということになろう。

リノカットという技法の近代美術史における問題点について、水沢勉が先駆的な研究を行っている。水沢は「日本リノカット史序説―前衛運動の継承問題」(『鹿島美術財団年報』第12号別冊 1995年)において、1)日本において最初に公開された作品は1914年3月有楽町の日比谷美術館で開催された「Der Sturm. 木版画展覧会」におけるヴィルヘルム・モルグナー作品であったが、まだ版画技法としての意識は高くなかったこと、2)ブルリュークが将来したリュバルスキーの作例が技法として認識され、新興美術運動内部に広まっていくこと、3)この流れにさらにドイツから帰国した村山知義が複数の技法の活用という点で刺激を与え、「マヴォ」グループによるリノカットの隆盛につながること、を論じた。

リュバルスキーの意義について、水沢はつぎのような小野忠重の意見を紹介している。

「(略)一九二一年(大正一〇)[1920年の誤記]革命のロシアから日本を訪れた画家ブリュリック、パリモフが携行し、未来派美術協会の会場で展示した絵のなかにル(ママ)バルスキーのリノリューム版画があった。やわらかく自由な画線効果はその材質からくることが版画を知る人にはわかった。そのような異国の建築資材は、軍縮の軍艦の甲板からいくらも、身辺にはね出されている。たてよこ自由に版刀をつかえるこの新材料を愛して、多分に自棄的なものをふくみながらも、マヴォのパンフレットから『形成画報』(一九二八)に、また萩原恭次郎の詩集『死刑宣告』(一九二五)に、いわばマヴォ時代にくりひろがるグラフィズムをよびかけるのは岡田竜夫だった」。(『版画』岩波新書 1961年)

水沢はリュバルスキー将来と岡田登場の時差(4年ほど)を除いて、この小野の見解に同意している。岡田は第3回目の未来派美術協会展である「三科インデペンデント展」(1922年)や最終回の未来派美術協会習作展(1923年)に参加しているだけに、この時差についてことさら水沢が問題視するのは不可解ではなかろう。

それはともかくとして、小野の指摘のように、リュバルスキー作品の将来によってはじめてリノカットは作家たちに正当な版画技法として認知されたのである。

ここでリュバルスキーのリノカットの内容について一瞥しておこう。全部で8点の原版が残されているが、いずれも性と絡んだ「グロテスク」の要素に満ちている。その点で、ひとつの連作のようにみえないだろうか。実際、これらはいずれも娼婦を主題とした版画集の一部だったのである。それは「緑の猫」発行の版画集で『娼婦 Prostitutka』と題されている。マヤコフスキー文学博物館所蔵本には、1971年のM・アヴェトフによる記載があり、極東の美術家たちの作品を収集したイワノフ(リュバルスキーの妹の夫=義理の弟)の寄贈資料に含まれていたとある。そして版画集には表紙を除くと全部で13点が収められ、さらに、おそらくウラジオストクの沿海地方美術館蔵のイワノフ資料から推してイワノフ自身が筆記したらしい各作品ごとの題名が添付されている。最初から掲載順に仮番号を打つと、日本に原版があるのは、3、5、6、7、8、10、11、13番である。

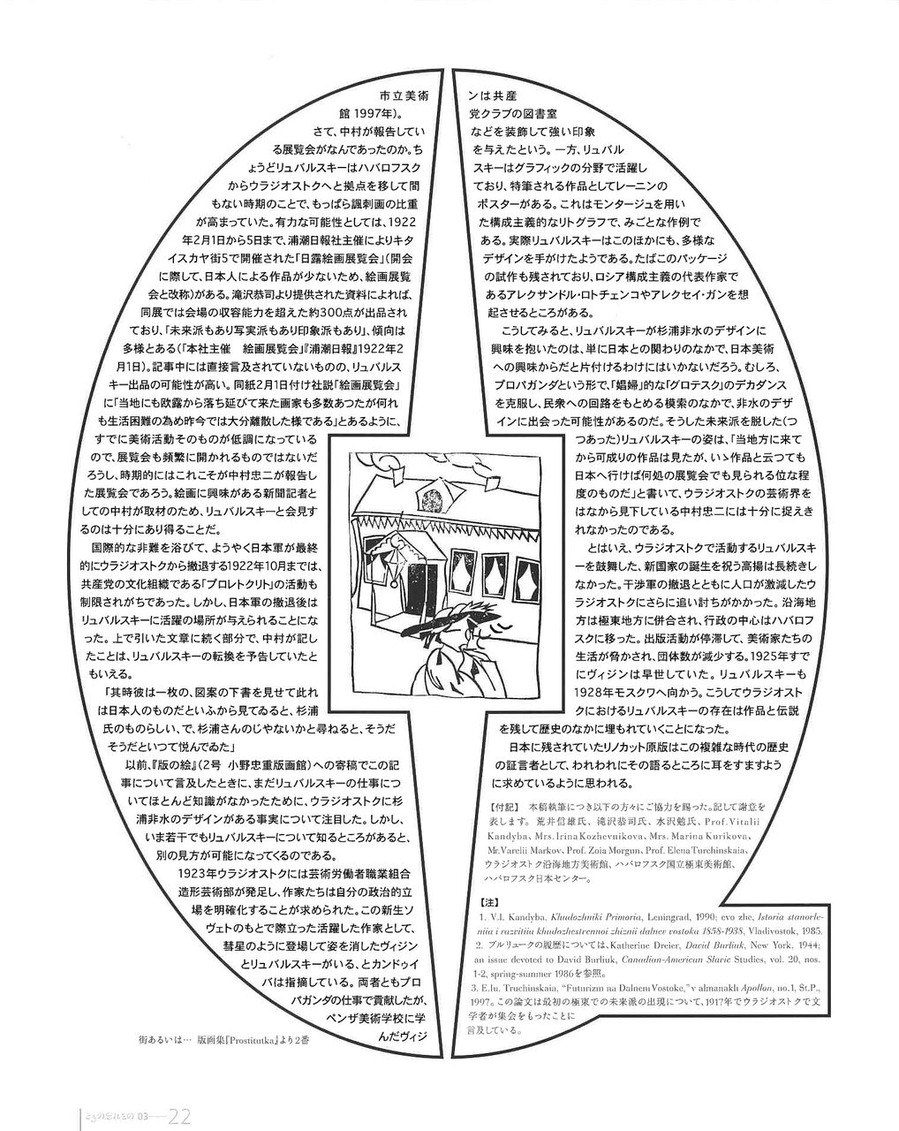

それでは、まず以下に版画集を全体を一瞥してみよう。表紙は、ちょうどピカソの(アヴィニョンの娘たち〉のように、カーテンの前で長いガウンを半ば脱ぎかけた娼婦の姿。「緑の猫」独特の書体によるタイトルと発行所名。

1番―〈美しい独身女性〉はたばこを手にしつつ、つばの広い帽子をかぶり着飾った断髪の若い女。2番―その女が通りを闊歩する様である〈街あるいは…〉。そして3番は海岸で裸で水浴する〈良心の呵責…〉。ついで速度感のある表現による絵柄で、再び街路を闊歩する女を描く〈疑念、絶望〉。5番は薄気味悪い笑みを浮かべて、いかにも身をもちくずした女が乳房を平気でさらしながら、グラスを片手に酩酊する図〈満ち足りた生活〉。6番はスカートをたくし上げつつ、靴下のなかになにかを忍び込ませている女を描く〈まさかのときに〉。つぎの〈明けても暮れても〉は粗末な寝床の上に裸で横たわりながら、股間に手をやる女。8番は大きく股間を広げて、陰毛をさらしつつ浴槽にはいる女を描く〈まだ清純なからだ…〉。9番は教会で黒い服をまとい懺悔する図〈あれあれ!〉。つぎは長い髪の女が後ろ手に縛られる〈十字架に架けられた女、無用な女〉。11番は先述の〈梅毒〉と日本では呼ばれた作で、〈救世騎士団〉。つぎの〈…狂気…〉は若い断髪の女が大きな目を見開いて笑みを浮かべている。最後の13番は頭を抱え込んだ女の背後からその首をつかむ死神がみえる〈もう背後に…〉。

連作では、若い娼婦の裸身が頻出するとともに、そうした堕落への警鐘が鳴らされる。このグロテスクと官能的な夢想は、「全ロシアのキャラバンの終点」という、戦時捕虜のような人間にとっては、異国へ逃れる希望のあふれる出発点でありながらも、「方向を見失った夥しい人々の避難所」でもあったウラジオストクで、脱出する術もなく、またその意欲も持てない人間を襲う、内面に幾重にもまくれこむような徒労感、出口のない閉塞感に即応するものであろう。革命に希望をもてない人間にとっては無力感はひとしおであっただろう。ちなみに、シベリア鉄道の建設にともないシベリアに数多くの「からゆきさん」が渡っていたし、ウラジオストクの在留邦人としても相当数の売春婦がいたことは忘れるべきではないだろう。

こうしたデカダンスの情景がリノカットという技法によって、素朴かつ力強く表現され、小野忠重のいう「しろうと」版画へ傾斜しつつあった同時代の日本の版画家たちを捉えたのではないだろうか。

未来派が去って-エピローグ

1922年8月、ブルリュークは神戸から乗船し、アメリカへ旅立った。パリモフはそれ以前にすでに帰国していた。この時点でだれにリュバルスキーの原版が預けられたのかは不明である。未来派美術協会はすでに木下秀一郎が皮膚科医として福井へ転じたために、実質的には渋谷修を中心にして運営が進められるようになっていた。

こうしてロシア未来派の影が薄くなりはじめる直前、雑誌『みづゑ』1922年4月号にリュバルスキーの最新の消息が載った、ただし読者(中村忠二)からの投書であるが。「一九二二、三、五」稿のこの投稿で、中村は戦乱まだ収まらぬウラジオストクでリュバルスキー本人と出会い、意見を交換したという。

「何んと云つても、パンに飢へて居り、又一つの政府が樹立したりまた崩壊したりしてゐる現在のロシヤでは、展覧会なぞといふものはめつたに開かれない、だが先日此の浦汐で小さい芸術展覧会があった、飛び付く様に見に行ってガツカリして了つた。

国が広いだけに、せまい日本での様に大体に於て絵の歩み方が一致してゐる様な事はない、実に混沌としてゐる、模写の多いのに第一落胆した、唯一人、先年星製薬に出してゐたリユバルスキーだけが近代的な作品を出してゐた、其の翌日リユバルスキーを訪問したら、悦んで種々な写真版なぞを見せてくれた」。

中村の証言はブルリュークらの「日本に於ける最初のロシア画展」でリュバルスキーが着目されていた事実を裏書していよう。この中村忠二(1898-1975)は姫路出身で、1919年に日本美術学校に学び、歩人社というグループに参加した。1921年、ウラジオストクに渡り、邦字新聞「浦汐朝日」に勤務した。翌年にはシベリアから日本軍の撤兵に伴い帰国して、その後も船員などさまざまな職業に就きながら、光風会や日本水彩画会を舞台として活動し、戦後には墨画や版画(モノタイプ)を手がけ、またユニークな詩画集を出版することになった(「中村忠二展」図録 姫路市立美術館 1997年)。

さて、中村が報告している展覧会がなんであったのか。ちょうどリュバルスキーはハバロフスクからウラジオストクへと拠点を移して間もない時期のことで、もっぱら諷刺画の比重が高まっていた。有力な可能性としては、1922年2月1日から5日まで、浦潮日報社主催によりキタイスカヤ街5で開催された「日露絵画展覧会」(開会に際して、日本人による作品が少ないため、絵画展覧会と改称)がある。滝沢恭司より提供された資料によれば、同展では会場の収容能力を超えた約300点が出品されており、「未来派もあり写実派もあり印象派もあり」、傾向は多様とある(「本社主催 絵画展覧会」『浦潮日報』1922年2月1日)。記事中には直接言及されていないものの、リュバルスキー出品の可能性が高い。同紙2月1日付け社説「絵画展覧会」に「当地にも欧露から落ち延びて来た画家も多数あつたが何れも生活困難の為め昨今では大分離散した様である」とあるように、すでに美術活動そのものが低調になっているので、展覧会も頻繁に開かれるものではないだろうし、時期的にはこれこそが中村忠二が報告した展覧会であろう。絵画に興味がある新聞記者としての中村が取材のため、リュバルスキーと会見するのは十分にあり得ることだ。

国際的な非難を浴びて、ようやく日本軍が最終的にウラジオストクから撤退する1922年10月までは、共産党の文化組織である「プロレトクリト」の活動も制限されがちであった。しかし、日本軍の撤退後はリュバルスキーに活躍の場所が与えられることになった。上で引いた文章に続く部分で、中村が記したことは、リュバルスキーの転換を予告していたともいえる。

「其時彼は一枚の、図案の下書を見せて此れは日本人のものだといふから見てゐると、杉浦氏のものらしい、で、杉浦さんのじやないかと尋ねると、そうだそうだといつて悦んでゐた」

以前、『版の絵』(2号 小野忠重版画館)への寄稿でこの記事について言及したときに、まだリュバルスキーの仕事についてほとんど知識がなかったために、ウラジオストクに杉浦非水のデザインがある事実について注目した。しかし、いま若干でもリュバルスキーについて知るところがあると、別の見方が可能になってくるのである。

1923年ウラジオストクには芸術労働者職業組合造形芸術部が発足し、作家たちは自分の政治的立場を明確化することが求められた。この新生ソヴェトのもとで際立った活躍した作家として、彗星のように登場して姿を消したヴィジンとリュバルスキーがいる、とカンドゥイバは指摘している。両者ともプロパガンダの仕事で貢献したが、ペンザ美術学校に学んだヴィジンは共産党クラブの図書室などを装飾して強い印象を与えたという。一方、リュバルスキーはグラフィックの分野で活躍しており、特筆される作品としてレーニンのポスターがある。これはモンタージュを用いた構成主義的なリトグラフで、みごとな作例である。実際リュバルスキーはこのほかにも、多様なデザインを手がけたようである。たばこのパッケージの試作も残されており、ロシア構成主義の代表作家であるアレクサンドル・ロトチェンコやアレクセイ・ガンを想起させるところがある。

こうしてみると、リュバルスキーが杉浦非水のデザインに興味を抱いたのは、単に日本との関わりのなかで、日本美術への興味からだと片付けるわけにはいかないだろう。むしろ、プロパガンダという形で、「娼婦」的な「グロテスク」のデカダンスを克服し、民衆への回路をもとめる模索のなかで、非水のデザインに出会った可能性があるのだ。そうした未来派を脱した(つつあった)リュバルスキーの姿は、「当地方に来てから可成りの作品は見たが、いゝ作品と云つても日本へ行けば何処の展覧会でも見られる位な程度のものだ」と書いて、ウラジオストクの芸術界をはなから見下している中村忠二には十分に捉えきれなかったのである。

とはいえ、ウラジオストクで活動するリュバルスキーを鼓舞した、新国家の誕生を祝う高揚は長続きしなかった。干渉軍の撤退とともに人口が激減したウラジオストクにさらに追い討ちがかかった。沿海地方は極東地方に併合され、行政の中心はハバロフスクに移った。出版活動が停滞して、美術家たちの生活が脅かされ、団体数が減少する。1925年すでにヴィジンは早世していた。リュバルスキーも1928年モスクワへ向かう。こうしてウラジオストクにおけるリュバルスキーの存在は作品と伝説を残して歴史のなかに埋もれていくことになった。

日本に残されていたリノカット原版はこの複雑な時代の歴史の証言者として、われわれにその語るところに耳をすますように求めているように思われる。

【付記】 本稿執筆につき以下の方々にご協力を賜った。記して謝意を表します。荒井信雄氏、滝沢恭司氏、水沢勉氏、Prof.Vitalii Kandyba, Mrs.Irina Kozhevnikova. Mrs.Marina Kurikova, Mr.Varclii Markov, Prof.Zoia Morgun. Prof.Elena Turchinskaia,ウラジオストク沿海地方美術館、ハバロフスク国立極東美術館、ハバロフスク日本センター。

【注】 1. V.I. Kandyba, Khudozhniki Primoria, Leningrad, 1990; cvo zhc, Istoria stanorle niia i ruzuiliiu khudozhestrcnnoi chiznii dalnev rostoku 1858-1938, Vladivostok, 1985.

2. ブルリュークの履歴については、Katherine Dreier, David Burtick, Ncw York, 1944; an issue devoted to David Burliuk, Canadian-American Slaric Studies, vol. 20, nos. 1-2, spring-summer 1986を参照。

3. E. Iu. Truchinskaia, “Futurizm na Dalneni Vostoke," v almanakh Apollon, 10.1, St.P., 1997。この論文は最初の極東での未来派の出現について、1917年でウラジオストクで文学者が集会をもったことに言及している。

(おむか としはる)

*『版画掌誌ときの忘れもの』第3号より、再録

■五十殿利治

1951年 東京都に生まれる。早稲田大学大学院修士課程修了。

北海道近代美術館学芸員を経て、現在、筑波大学芸術学系助教授。

1995年 毎日新聞文化賞奨励賞を受賞。

1996~97年 文部省在外研究員としてアイオワ大学でダダ研究を行う。

2018年著書『非常時のモダニズム』の成果によって、平成29年度(第68回)芸術選奨・文部科学大臣賞受賞。

著書:『大正期新興美術運動の研究』(スカイドア 1995年 改訂版1998年)、『日本のアヴァンギャルド芸術 <マヴォ>とその時代』(青土社、2001年)、『観衆の成立―美術展・美術雑誌・美術史』(東京大学出版会、2008年)、『非常時のモダニズム―1930年代帝国日本の美術』(東京大学出版会、2017年)。

共著:『資生堂ギャラリー史 1919-1994』(求龍堂 1995年)、『ロトチェンコの実験室』(新潮社 1995年)、『瑛九作品集』(日本経済新聞社 1997年)、

The Eastern Dada Orbit: Russia, Georgia, Ukraine, Central Europe, and Japan (G.K. Hall 1998)、

訳書:マレーヴィチ『無対象の世界』(中央公論美術出版 1992年)がある。

■パーヴェル・ワシーリエヴィチ・リュバルスキー Pavel Vasil'evich Lyubarskii

1891年 ハバロフスクに生まれる。モスクワの美術学校に学ぶ。革命期に未来派の作家グループ「緑の猫」を結成、政治的カリカチュアを盛んに発表。

1922年 ウラジオストクに移る。

1927年 モスクワに転じ活動する。日本において、1920年に自称ロシア未来派の父ブルリュークが将来したリュバルスキーのリノカットが一躍注目を浴びる。

1968年 モスクワで没(77歳)。

*画廊亭主敬白

ブログで読むにはかなりハードな五十殿先生の労作です。

<1920年10月1日、ブルリュークはパリモフとともに敦賀に上陸するが、そのトランクにはリュバルスキーのリノカットと原版が収められていた。それはその後ブルリュークとともに、東京をはじめ、大阪や名古屋を巡り、雑誌にも挿入された。リュバルスキーの作品はリュバルスキー自身が想像できないほど数多くの日本人の目に触れることになったのであった。作者の手からひとたび作品が離れると、作品は独自の生命を持ち始めるのはよくいわれることであるが、リュバルスキー作品の場合も同様に、日本に渡り、作者も与かり知らないような評価を得ることになる。>

<リュバルスキー作品の挿入について、「青美篇」と題した編集後記には、「露西亜未来派画家リユバルスキー氏のリノリユーム版は末来派美術協会々員で又本社々友木下秀一郎君の厚意に依つて附けることが出来たのだ。其他の版画は全部自画自刻のものばかりで皆手刷りだ」と記されてある。おそらく木下秀一郎のもとに少なくともこの無題の原版があったと考えられるし、そのほかの原版もあったと推測してもいいだろう。>

<日本に原版があるのは、3、5、6、7、8、10、11、13番である。>

<1922年8月、ブルリュークは神戸から乗船し、アメリカへ旅立った。パリモフはそれ以前にすでに帰国していた。この時点でだれにリュバルスキーの原版が預けられたのかは不明である。>

上掲の< >は五十殿論文からの引用です。大正時代に日本にもたらされたリュバルスキーのリノカットの原版、五十殿先生は木下秀一郎のもとに一時あったのではと推測されています。その後どのような経緯を経てときの忘れものにたどり着いたのか、詳しくは明日のブログでご紹介します。

●『版画掌誌ときの忘れもの第3号』

『版画掌誌ときの忘れもの第3号』B版(版画1点入り)

草間彌生

草間彌生

《南瓜》

2000年

シルクスクリーン・コラージュ(刷り:石田了一)

27.0×21.0cm

Ed.135 Signed

※レゾネNo.294(阿部出版 2005年新版)

◆ときの忘れものは「第2回エディション展/版画掌誌ときの忘れもの」を開催しています(予約制/WEB展)。

観覧ご希望のかたは事前に電話またはメールでご予約ください。

会期=2021年1月6日[水]—1月23日[土]*日・月・祝日休廊

『版画掌誌 ときの忘れもの』 は優れた同時代作家の紹介と、歴史の彼方に忘れ去られた作品の発掘を目指し創刊したオリジナル版画入り大型美術誌です。第1号~第5号の概要は1月6日ブログをご覧ください。

●塩見允枝子のエッセイ「フルクサスの回想」第2回を掲載しました。合わせて連載記念の特別頒布会を開催しています。

塩見允枝子先生には11月から2021年4月までの6回にわたりエッセイをご執筆いただきます。12月28日には第2回目の特別頒布会も開催しています。お気軽にお問い合わせください。

塩見允枝子先生には11月から2021年4月までの6回にわたりエッセイをご執筆いただきます。12月28日には第2回目の特別頒布会も開催しています。お気軽にお問い合わせください。

●多事多難だった昨年ですが(2020年の回顧はコチラをご覧ください)、今年も画廊空間とネット空間を往還しながら様々な企画を発信していきます。ブログは今年も年中無休です(昨年の執筆者50人をご紹介しました)。

●ときの忘れものが青山から〒113-0021 東京都文京区本駒込5丁目4の1 LAS CASAS に移転して3年が経ちました。

もともと住宅だった阿部勤設計の建物LAS CASASを使って、毎月展覧会(Web展)を開催しています。

WEBマガジン<コラージ2017年12月号18~24頁>の特集も是非ご覧ください。

ときの忘れものはJR及び南北線の駒込駅南口から徒歩約8分です。

TEL: 03-6902-9530、FAX: 03-6902-9531

E-mail:info@tokinowasuremono.com

営業時間=火曜~土曜の平日11時~19時。*日・月・祝日は休廊。

ロシア未来派・リノカット・大正期新興美術

五十殿利治(2000年執筆)

傑作にまつわるさまざまなエピソードはしばしばその数奇な運命を物語るが、通例あまり注目されない版画の版も例外ではない。もともと版画は複数制作を前提としているが、無際限に刷ることが可能ではないので、作質を確保するために、限定数を設けるなどして、原版が作家自身や刊行者により破棄されるのが通例である。だが、もとよりすべての原版がきちんとした管理のもとにあるわけではないので、例外がないとはいえない。作者の手を離れ、すでに作者が死去した後に、こつぜんと原版が姿を現すこともある。本誌に収録されたパーヴェル・ワシーリエヴィチ・リュバルスキー(Pavel Vasil'evich Lyubarskii, 1891年ハバロフスク生―1968年モスクワ没) の一連のリノカット原版もその一例である。

これらの版の運命についてはいまだ詳細が判明してはいないが、その端緒がロシア革命直後のウラジオストクにあったことは間違いない。本稿もまずこの国際港湾都市から出発しよう。

ウラジオストク-革命後の国内戦と美術

今なら新潟や富山から定期便でわずかの時間で行けるウラジオストクであるが、さて日本の近代美術史と1860年開基の同地とが交渉をもつ時期を確定するとなると、たやすいことではないだろう。一衣帯水の関係にあるとはいえ、異国の港湾都市において、日本人作家たちによる持続的な美術活動が展開されていない以上、そもそも時間をかけて探究に値する問題であるかも疑問であろう。

とはいえ、原暉之によれば、ウラジオストクには、すでに1876年に日本の貿易事務館が開設され、1892年には在留邦人による同盟会が発足し、さらに1900年前後には3000人に近い日本人が住みついていたのである(『ウラジオストク物語』三省堂 1998年)。そして、美術史的にみて重要なことは、なによりもこの港湾都市で日本人たちが美術作品を目にする機会があった事実である。たとえば、「画家の名は忘れたが有名な人ではない、併し名画だと思」わせた作品に同地で接して感動を覚えた日本人がいた。美術雑誌『みづゑ』1914年6月号に掲載された下村富次郎の投書から引いてみる――

「かつて露領浦潮斯徳に居るうち、版画で色彩は入ツてないが、殊に印象の深い画を見た。大ざツぱに云へば、老翁と若者と石像の傍に在ツて、空に鳥が一つ見える、只これだけであるが、暫時熟視してゐるうちに、高加索あたりの高原が目に浮ぶ、(略)秋の高原と、冷やかな石像と、部落から部落へさすらひ行く旅芸人の親子と、それをねらふ猛鳥と、或る凄い、物騒な感じのするなかで、静かにゆるゝ音楽の諧調や、歌謡の低声や、暖かさうな光線や、睡むさうなく空気が流れて、なほ底に、暗い、沈んだ、複雑な感傷的分子を含む、偉大な哀詩の活動するかとばかり、見てゐるうちに、引き込まれて、しみじみと身にしむ思ひに胸迫り、いつしかホロリと涙がこぼれたのである」。

こう述べてから、下村はつぎの句で投書を締めくくった。

人襲ふ鷲あり秋のコーカサス

モチーフからして、厳しく広大な自然に圧倒される人間の悲哀を感じさせる。こうした原野に取り囲まれた場所で、 そもそも芸術活動らしい芸術活動が可能なのだろうかと訝しむむきもあろう。

実際、ウラジオストク在住の美術史学者カンドゥイバによれば、同地で最初に本格的な美術展が開催されるのはようやく1899年のことであった(1)。オデッサやミュンヘンで学んだプロフェッショナルとしての画家バターロフが定住して私設の美術学校を経営するのは、さらに遅れて、1917年になってからのことであった。ところが、まさにその1917年から革命による政治情勢の混乱により、ウラジオストクは大きく変貌を遂げた。「全ロシアのキャラバンの終点」として、「方向を見失った夥しい人々の避難所」として急速に人口がふくれあがり、50万都市となった。1919年10月の時点で、ハバロフスクの人口は4万5000人でしかない。ウラジオストクの膨張ぶりが想像されよう。こうして、極東の港湾都市でさまざまな波がぶつかりあい、その波動のなかから文化が発展する。ウラジオストクでは初めて芸術的環境が整ったといえる。活発な芸術活動の舞台を提供したのは、ひとつに極東文芸協会(LkhO)の存在である。

1919年に結成された同協会では3月に美術部門が設置され、同年末には「常設展」と銘打つ展覧会を開催する一方、テーマを設けたコンクールをさかんに催した。たとえば、カリカチュア、「今日のウラジオストクの街頭」、1920年のメーデーのためのポスター・デザイン等である。カンドゥイバによれば、こうした展覧会には数十作家が応募しており、そのうちの相当数が第一次大戦時やシベリア干渉軍の捕虜であったという。

大戦時の捕虜とは、当時はしばしば「独墺俘虜」と呼ばれていたが、実際にはオーストリア=ハンガリー軍将兵が9割近くを占め、これにドイツ将兵などが若干加わっていたという。日本では、しかし、「ドイツ」脅威論がさかんに喧伝されて、シベリア出兵論のひとつの根拠となっていた(原暉之『シベリア出兵』筑摩書房 1989年)。

かくして、シベリア鉄道にそって東進し、ウラジオストクを占領したチェコ軍団の救援を目的として1918年8月以降、英国、米国、フランス、イタリア、中国、そして日本が干渉軍を送ることになった。大規模な軍団を投入した日本はその後、大義名分を失い国際的な不信感を招きつつ、1922年10月まで駐留を続けることとなった。

しかし、こうした混乱の坩堝において、まさに芸術活動が活発化した。ウラジオストクにやってきたのは、なにも武器を手にした軍人だけではない。武器ならぬ挑発の具としての芸術を実践する過激な作家たち、当時「未来派」と一括された芸術家たちもやってきた。最初は文学者ニコライ・アセーエフ。1918年5月、彼は詩の朗読会を開いた。その後、ダヴィト・ブルリューク、ヴィクトル・パリモフ、セルゲイ・トレチャコフらがつぎつぎにウラジオストクに姿を現した。

文学者で画家のブルリュークは1910年代初頭からペテルブルグやモスクワで従来の芸術を否定する挑発的な宣言を発表したり、奇抜な衣裳とメークアップで街頭行動をくりかえしつつ「未来派」の指導的な作家として暴れまわった。詩人としてひろく知られるマヤコフスキーもその一派に属し、頭角を現した。大戦が始まると、ブルリュークは家族とともに拠点をウラルに移した。革命後の国内戦のさなか、そこからさらにシベリアを東進することを決意して、トムスク、イルクーツク等、シベリア各地で文芸講演会をしたり、絵を売ったりしながら、1919年6月にウラジオストクにやってきたのである(2)。

さっそくブルリュークは同年秋には最初の作品展を開催し、さらに翌年4月には「国際展」を企てた。ちょうど日本軍の沿海州臨時政府軍の武装解除を目的とした軍事行動によって、市街戦が戦われた直後の時期であった。美術雑誌『絵画清談』1920年6月号の「美術界彙報」欄に「殺気立つた浦潮で国際絵画展覧会」という紹介記事が掲載されたが、文字通り戦乱のなかでの展覧会であった。同誌記者もブルリュークに接触しているが、いまひとりジャーナリスト黒田乙吉も同展を観て、大阪毎日新聞に送った「浦塩夜話」(4月26日)の冒頭で紹介している。臨場感のある報告であった。

「一、頭を持たぬ人々

今に浦塩に、末(ママ)来派の絵画展覧会が開かれてブルリユクやパリモフなどいふ知名の作家の、三角の虹や田舎芝居の広告絵見たいな作品が先頃の市街戦で昂奮してる市民を芸術の天国に誘つて慰めやうと努めて居る[。]記者はウイズネルといふ青年画家の案内で、とても分りさうもない『判じ物』見たいな絵を一々観てると、中にパリモフの作で、頭を卓の上に据ゑて置いた胴以下の理髪職人が剃刀を握つて客の髯を当つてる恐ろしく変つた奴にぶつゝかつた。(略)

その絵の前にはテンで頭の持合せのない労働者や、政変又政変で常にその首の存在を気遣はねばならぬ腰弁や、頭だの、節操だのは暫くトランクに蔵つてその日その日に迎合してる知識階級が黒山を築いて居る」。

ここで作例として言及されている「判じ物」の作品は、その後日本ではブルリューク作〈離魂〉として紹介され、現存している。ウラジオストク調査の際、各所を案内してくれたヴァレリー・マルコフ(『ウラジオストク―街の歴史散歩』桂書房 1992年の著者)より、ブルリュークが最初に住んだ場所がペルヴァヤ・ラボーチャヤの理髪店であったことを教示されて、モチーフについての疑問が氷解した。

『絵画清談』記事中でも、ブルリュークは訪日の希望を述べるとともに、「日本に行きたいのですが偶々四月四日の日露軍の衝突あり日本国民の露国人に対する感情如何が気遣はれるのみならず又一ツには未来派は美術の革命であるから日本に持つて行つて如何なものだらうとの懸念もある」と悩みを告白していたが、やがて念願がかなって10月1日無事に敦賀港に上陸したのであった。

先を急ぎすぎたが、ブルリュークはウラジオストクで「文化、芸術、社会主義建設の雑誌」と銘打たれた『創造』(エヌ・ チュジャク編集、1920年6月創刊)に協力している。また同誌周辺の文学者たちのクラブ「バラガンチク」創設に一役買っただけでなく、しばら<キャバレ「ビバボ」の司会者(コンフェランシェ)としても活動したという。こうした舞台に立って、フロックコートにシルクハットという正装のブルリュークが、同時にボタン穴に花を挿したり、顔にペインティングをほどこすという、未来派一流の奇抜なスタイルで挑発的な講演やパフォーマンスを行ったことは想像にかたくない。

まちがいなくウラジオストクは「未来派」によって勢いよく攪拌されていた。

「緑の猫」から「創造」へ

こうした外部の刺激を受けて、地元の作家の活動も大いに鼓舞されることになった。とりわけ注目されるのが、ブルリューク以前にすでにハバロフスクを拠点にして独自な運動を展開していた「緑の猫」グループである(3)。これはプラッセ、リヴォフ、ナウモフ、そしてリュバルスキーから成る美術家集団であった。ジャン・プラッセ(日本ではプリヤッセと紹介されたようである)はラトヴィア出身。またピョートル・リヴォフは油田で知られるチュメニ近くのトボシビリスク生まれで、モスクワ絵画彫刻建築学校卒業後、ペテルブルグを拠点にして活動を開始し、ロシア・アヴァンギャルドの母胎のひとつ「青年同盟」に参加して、革命前に批評家ニコライ・プーニンにも着目された。1916年からハバロフスクで美術教師を務めた後、1924年にモスクワに戻り、ヴフテマス(国立高等芸術技術工房)で素描を教えることになった。ワシーリー・グラジェンスキーはイルクーツクの工芸学校に学んだ。革命期には、ハバロフスクでいくつかの筆名で風刺的作品を盛んに発表する一方、「緑の猫」でも活動する。1920年白軍との交渉時に死亡。ニクトポレオン・ナウモフはアムール地方出身で、絵は独学であった。政治活動家でもあったが、1928年リュバルスキーの待つモスクワへの移住を前にして政治的テロルにより演説会の最中に悲劇的な死を遂げた。最後に、リュバルスキーはハバロフスク出身だが、モスクワ絵画彫刻建築学校で学んだが、ちょうどブルリュークやマヤコフスキーといった未来派運動の中心作家と在学時期を同じくしていた。その後、帰郷して、「緑の猫」に加わった。

グループの最初の仕事は「オフォルト集 緑の猫」である。「オフォルト」はフランス語と同じで、腐食銅版画(エッチング)を意味するのであるが、「緑の猫」グループにおいては木版な いしリノカットによる版画であり、最初の「オフォルト集」はモノクロームの詩画集であった。絵のスタイルに即して文字が彫られており、おそらくリヴォフやリュバルスキーがモスクワやペテルブルクで手にしたであろう、ロシア未来派によるさまざまな本の実験(とりわけサモピシモといわれる活字によらない印刷文字の使用)の残響が聞こえるようである。

この版画集でわたしたちは初めてリュバルスキーの強烈な表現に出合うことになる。3点とも顔をテーマしているが、性別不明の顔を正面から強い線と隈取で描いた作品がある。ノルデあるいはヤウレンスキーらドイツ表現派のプリミティヴな表現をさらにどぎつくしたような力のこもったものだ。当時の観衆には相当の衝撃力をもっていたことであろう。

このグループが目指していた目標は画集の扉に示された。猫を飾り文字のようにデザインした枠のなかに、グループの宣言が貼りこまれている。まず名の由来については、現状批判とは一線を画した、象徴主義的な色合いが濃厚である。行進する干渉軍らしき隊列を描いた版画も収められているが、全般に未来派と比較すればまだまだ穏やかなスタイルであって、戦乱を直接反映させるような政治的主張が鋭く打ち上げられていたわけではない。

「緑の猫よ、ふしぎなエメラルド色で、東洋の深遠な神秘に満ちた、ゆらめくような目をしている。緑の猫よ、われらのシンボルであれ。/おまえの毛の緑の色合いが変化するなかに、おまえのまなざしが発する光の強さのなかに、われらはわれらの目的を達成するエネルギーを汲みとる。/われらの偶像は三つが一体になっている、色彩とフォルムと線が。おまえはそれらを完全に自分のなかに融合している」。

「緑の猫」の活動は必ずしも活発なものであったとはいえないようである。1919年から翌年に展覧会を開催したようであるが、この他リヴォフ抜きで『三人』という画集が出ただけであった。なによりもグループの拠点が1920年なかばにハバロフスクからウラジオストクに転じたことが大きな要因であっただろう。反面、そのことで直接間接にブルリュークたちとも関係をもつことになったのである。そうした交流の場のひとつが前出の雑誌『創造』であった。

創刊号にはパリモフの石版画〈悲痛〉と〈笑い)という正反対の2点が挿入され、さらにネクラーソフによる短いパリモフ論が掲載された。次号の1920年7月号にはブルリュークによる興味深い未来派論「実験室から街頭へ(未来派の発展)」が発表される。同号にはアセーエフによる未来派詩人フレーブニコフ論が載っている。リヴォフはペテルブルグの美術アカデミーの一室に集う仲間のひとりピョートル・ミトゥーリチをよく知っていたが、このミトゥーリチがフレーブニコフに近かった。極東でさまざまな人間関係の糸がさらに複雑に織り込まれたのである。

そして第3号。リュバルスキーが裏表紙とその裏にリノカットを寄せている。裏表紙の作品は花が飾られた部屋に横たえられた遺骸を描いた作品。その裏には2点、正面向きの女性の顔、そして背後から槍を突かれた女性。裏表紙の作品はリノカットにふさわしい力のこもった作品である。花に取り囲まれた死者の傍らに点されたろうそくが生命の尊さを伝える。この号の本文中には、詩人のヴェネディクト・マルトによって企画され、リュバルスキーらが参加した展覧会の展評が寄せられたが、さらに注目すべきことに、リュバルスキーのリノカット論まで掲載されたのである。

「N-v」(ネクラソフ)の展評によると、8月10日まで開催されたその展覧会に参加した作家は、リュバルスキーのほか、アヴェトフルカショフ、アルクスネであった。代表者アヴェトフはペテルブルクの美術アカデミー出身者で、しかも「シュプレマティズム」(評者がこの語を理解していたのかどうか怪しい)を手がけているとされる。展示作品には三傾向、リアリズム、シンボリズム、そして情緒的な色彩表現がみられるという。ルカショフはポーランドのクラクフのアカデミー出身で、「心理的一病理学的テーマ」を探究している。〈サタンの交響楽〉というような題名の作品が展示された。スクリャービンの色彩音楽の実験の域を出ないものであるが、本の表紙のデザインなどは面白いという。アルクスネはラトヴィア出身で、アヴェトフに近いとされ、複雑なキュビスムの作例を出品したようである。

さて、「N-v」はリュバルスキーについて「リアリズムの不純物がまったくないシンフロミズム」が最近の成果であり、とくに「グロテスクの彫り(リノリウム)に特色がある」とリノカットの仕事に着目している。「シンフロミズム」をパリのアメリカ人作家モーガン・ラッセルらの主張したSyn-chromismと同義とすると、たしかに非写実的な表現となる。ただ、上述のようにこの評者が果してマレーヴィチのシュプレマティズムを理解していたか怪しいところがあるので、シンクロミズムもどうかと思わせる。とまれ、ウラジオストクでもリュバルスキーがリノカットを展示して注目を浴びていた事実が確認できる。

さらに評者はネクラソフの実名で「歪曲の美(ペ・リュバルスキーの仕事)」と題した短文を展評に続くページに寄せた。具体的な作品への言及を欠くのが惜しまれるが、評者は「グロテスク」の意味とリノカットの重要性を明らかにしている。まず、歪んだ形、崩れた形によってリュバルスキーは「なにかこの世ならぬ謎」を暴くとともに、そうした形が「彼岸の勝利の歌」を歌うものとみなしている、とネクラソフは考える。一方、リノカットについては、技法として化学的処理の進歩によって写真のような迫真性を獲得しているのが現状であるが、しかし、リュバルスキーはこの方向ではなく、「自由に、大胆に、大きな面一点、攻撃的な激しい 線描をまとめあげる可能性」を追求しているという。

このようにネクラソフの展評はリュバルスキーのリノカットはいかにウラジオストクにおいて注目されていたかをおのずと物語っている。

第5号(1920年10月号)の『創造』では、ブルリュークとアルソフ(ブルリュークの妹婿のヴァツラフ・フィアラの変名)、そしてリュバルスキーとナウモフの「緑の猫」グループの協働が実現した。表紙まわりの石版画はブルリュークとアルソフ。いずれの作品も、政治情勢をそれぞれに反映している。表紙は剣が折れるほど激しい戦いを終えた闘士ふたりが握手し、健闘を称えあう〈創造〉というアルソフの作品。しかし、その裏のページでは、同じくアルソフによる2作品。子どもを抱えて泣きくれる女と、彼女に背をむけて動じない軍人を描く〈干渉者の愛〉、そしてサーチライトが照らし出す夜のウラジオストク港を題材にした〈夜の町〉。くわえて裏表紙の裏のページにもアルソフ作がある。着飾った人間たちと干渉軍の軍人たちが闊歩する街頭を描いた〈ウラジオストク1920年〉。裏表紙はブルリュークの2点。キュビスム風の面的な表現と運動表現が融合した立体未来派の〈レンガ職人〉、そして背後からまさに人を刺そうとする瞬間を描く〈背信行為〉。

同号に収められたリュバルスキーのリノカットは鮮烈な作例である。平原のなかの村を背景にして、前景に首を吊られた2人の人間を配したものである。目鼻のような細部のないマネキン風の人間は単純なだけにかえって場面の悲劇性を高めている。

このようにしてみると、ブルリュークとリュバルスキーの間に交渉があったとしてなんの不思議もないだろう。1920年10月1日、ブルリュークはパリモフとともに敦賀に上陸するが、そのトランクにはリュバルスキーのリノカットと原版が収められていた。それはその後ブルリュークとともに、東京をはじめ、大阪や名古屋を巡り、雑誌にも挿入された。リュバルスキーの作品はリュバルスキー自身が想像できないほど数多くの日本人の目に触れることになったのであった。作者の手からひとたび作品が離れると、作品は独自の生命を持ち始めるのはよくいわれることであるが、リュバルスキー作品の場合も同様に、日本に渡り、作者も与かり知らないような評価を得ることになる。

日本のリュバルスキー作品-ブルリュークと未来派美術協会

来日するとさっそく上京したブルリュークとパリモフは「未来派」という旗印を高く掲げながら宣伝に努めて、持参した多数の作品を展示するための会場を探し始めた。幸いウラジオストクに東京日日の特派員として滞在し、ブルリュークたちの来日のために尽力した大竹博吉や当時さかんにロシア人芸術家たちと交友していた石井柏亭らが奔走した結果、京橋にあった星製薬を会場として確保できた。

時機も好都合であった。恒例の帝展や二科展が開かれる美術季といわれる秋であり、また東京では普門暁や伊藤順三らによる未来派美術協会が発足し、9月に最初の展覧会を開催したばかりで、新興美術の烽火が上ったところであった。普門たちにとっては、予想もしなかった援軍が北方からやってきたことになった。実際、未来派美術協会展は1920年12月に大阪に巡回するのであるが、その時点でブルリュークらの作品が展示される(詳細は拙著『大正期新興美術運動の研究』スカイドア 改定版 1998年)。

当時ロシアの政治情勢を反映して来日したロシア人がしばしば展覧会を開くようになっていた。以下に列挙してみるが、一時に集中しており、相当数といえよう。ブルリュークらの来日より少し前、『中央美術』1920年4月号に石井柏亭が「若き露人の群」を寄せている。そこに登場するのは、東京ないし近郊に住んで石井と知己の間柄にある「露人画家」たちである。ウクライナ出身のニエダシコフスキー、同郷のシェルバコフ(シチェルバコフであろう)、ヤコブレフ、ジェレニウスキー(1888年トムスク生、クラコウ大学に学ぶ―「ジエレニエウスキー氏」『たつみ』1919年2月号による)の名が挙げられ、ジェレニウスキー以外の三者の作品図版が挿入されている。このほか、カザン出身で、1920年3月に来日したペトロフとグレープのイリーン兄弟(佐藤孝任「露西亜画家イリーン兄弟」『中央美術』1920年7月号)はしばしば美術雑誌でも取り上げられた。ニコライ堂で水彩画展を開いたフレノフも1920年3月に来日(「露画家の展覧会 ニコライ堂にて」『東京日日新聞』1920年4月16日、および「露国画家の収穫」『絵画清談』1920年6月)。さらに、ハンガリー捕虜であったイムレイはブルリュークらより一足先に来日して、1920年9月に上野松阪屋で展覧会を開催した(「捕虜になつた匈牙利の画家」『東京日日新聞』1920年9月6日)。同年12月には星製薬でブルリュークらに続いて、同じくハンガリー捕虜が3人、ラヨーシ、ミクローシ、シアンドルが展覧会を開いた(「五年の捕虜生活から」同前1920年11月30日)。

さて、ブルリュークたちが10月14日から開催した展覧会は「日本に於ける最初のロシア画展覧会」と銘打たれており、出品目録に全473点が記載されている。ブルリュークとパリモフのほかには、ブルリュークの未来派同志たち、カメンスキーやマレーヴィチなどに加え、パリモフ夫人であるリーザ・エレニエフスカヤ、ドイツ捕虜であるエッケ、ハンガリー捕虜ターロシといった、戦乱のウラジオストクをそのまま反映した、多彩というよりも雑多な顔ぶれによる展示内容といってよかった。

この展覧会ではリュバルスキーが全部で17点出品された。目録の記載は以下の通りである。

三七九 シユンフロミズム 二〇〇

三八〇 青い色 三〇〇

三八一~三八九 哀調(ソナタ) 各三○○

三八八~三九五 リノリユーム版( ) 各一○○

このうち、リノカットであることがはっきりしている作品以外については、技法は不明であり、最初の〈シユンフロミズム〉はすでに上述で触れたように、ウラジオストクで展示された作品で「シンクロミズム」と規定された作例と同じ非写実のものと推測される。一方、〈青い色〉〈哀調〉については見当がつかないが、残りのリノカット8点は今日残されている版による作品群と考えられる。

これらの作品はどのように受け止められたのであろうか。展覧会そのものはジャーナリズムが積極的に取り上げていた。しかし、どうしても来日しインタビューにも答えられるブルリュークとパリモフに注目が集まるし、しかも両者とも多数の作品(ブルリューク150点、パリモフ58点)を出品していた。リュバルスキーへの言及は皆無であった。

だが、このことはリュバルスキーが関心を喚起しなかったことと同じではない。版画に関心を抱く作家たちには訴えるところがあったようだ。現に翌1921年4月に発行された詩と版画の同人雑誌『青美』創刊号には、〈無題〉として赤地に刷られたリノカットが挿入された。最近になって再発見されたこの雑誌は未来派美術協会展第1回展に参加し、やがて木下秀一郎らと意見を異にして協会から脱退した後藤忠光が中心となって刊行したもので、大正期新興美術運動の一翼を担った(『版ニュース』No.3 1994年「輝開」発行、および滝沢恭司「大正期モダニズムの一枝―未来派美術協会々員後藤忠光と『青美』について」『町田市立国際版画美術館紀要』3号 1999年)。

リュバルスキー作品の挿入について、「青美篇」と題した編集後記には、「露西亜未来派画家リユバルスキー氏のリノリユーム版は末(ママ)来派美術協会々員で又本社々友木下秀一郎君の厚意に依つて附けることが出来たのだ。其他の版画は全部自画自刻のものばかりで皆手刷りだ」と記されてある。おそらく木下秀一郎のもとに少なくともこの無題の原版があったと考えられるし、そのほかの原版もあったと推測してもいいだろう。

〈無題〉はこの年、1921年秋に東京、大阪、名古屋で開催された未来派美術協会第2回展でも〈無題〉として出品されているようである。東京展では確実に展示されており、『新愛知』紙(「未来派第二回画展」1921年10月25日)掲載の展評に図版として掲載されている。ちなみにこの展覧会の時点でパリモフやフィアラに伍して、リュバルスキーは未来派美術協会会友として遇されている。

これに関して、リュバルスキーの来日の可能性について触れておきたい。前出の「緑の猫」研究者であるトルチンスカヤは、浴衣を着たリュバルスキーの貴重な写真(ただし撮影場所はおそらく日本の家屋内ではない)を提示して、1921年に来日したかもしれないという見解を示した。これを裏付けるかのような新聞記事があることを滝沢恭司により指摘された。たとえば、第2回未来派美術協会展を報じる新愛知1921年10月25日付け「未来派第二回画展」では、「昨年露国未来派のブリユリツク、パリモフ、バルスラバン、ルバルスキー等五露人の来朝を期として旗揚げした」云々とあるし、また東京日日新聞1922年10月7日付け「行詰まつた未来派の新生命の開拓に」でも「目下ニユーヨークにゐるブルユリユツク、チエツクへ走つたパリモフ、さすらひの旅に立つたリユバルスキーやバルスラバン」と記されている。また、第2回展に際して、リュバルスキーとバルスラバンだけが未来派美術協会の会友となっている理由を忖度してみると、来日したという説明がしやすい、と滝沢は推測している。

しかし、木下秀一郎が何度か公刊した未来派美術協会第2回展時の記念写真では、関係者ではブルリュークとパリモフ夫妻だけが写っている。この時点で、すでにパリモフはチタにいたと考えられる。新愛知の前出記事には「チタに居るバル氏」とある(ただし、これがバルスラバンである可能性を否定できないが、カンドゥイバの研究によれば、1921年9月にチタで小笠原諸島で制作した作品を展示しているので、同年4月に国民美術協会展で特別陳列を行った後、しばらくして離日したと考えられる)。むろん、この展覧会時にはリュバルスキーもバルスラバンも日本にいない。というのも、展覧会にそれぞれ1点しか作品が展示されていないからである。会員パリモフも2点であるのに対して、ブルリュークと行動をともにしていた会友フィアラは5点であった。加えて、ブルリュークに一番近かったはずの木下秀一郎の回想にも、あるいは当時の報道記事にも、リュバルスキー来日について具体的に触れられていないのである。

とはいえ、リュバルスキー来日の目的をあれこれ考えると、可能性がないわけではなかろう。つまり、彼とバルスラバンは「日本に於ける最初のロシア画展覧会」に展示され、売れ残った諸作家の作品を引き取りに来たのではないかということである。4月のウラジオストクにおける国際展も「最初日本に渡航展覧会開催の予定」であったらしいし(「殺気立つた浦潮で 国際絵画展覧会」『絵画清談』1920年6月)、また日本での展示は話題性はあったものの、作品の頒布ではおよそ成功を収めてはいなかった。ブルリュークらはそうした作品群をどうするのか、ウラジオストクの作家たちに連絡をとったはずである。その連絡を受けたリュバルスキーらが来日した可能性はあろう。事実、「日本に於ける最初のロシア画展覧会」に展示された作品は、リュバルスキーなどごく一部の作品を除いて、ブルリューク滞日中、他の機会に展示された形跡がないのである。たとえば、アファナーシェフ、ソローキン、ニコラエフ、ノヴィコフといった作家の名が目録には掲載されている。

そして、リュバルスキー来日の時期を推測すれば、京都高島屋での展示が終了した12月11日以降で、1920年12月18日にブルリュークらが小笠原に移るまでの間であろうか。いずれにせよ、早急に作品群を返送する必要があり、滞在は短期間であっただろう。展覧会の撤収だけの来日だから、ほとんど話題にされないままになったという説明ができる。ただし、これは憶測に憶測を重ねた上での話である。

ところで、木下秀一郎は1924年2月と7月、それぞれ金沢と郷里の福井で個展を開催したが、いずれの会場でもロシアの現代作家が特別出品された。ブルリューク、パリモフ、バルスラバン、そしてリュバルスキーである。リュバルスキーの出品作は非買で〈バイドク〉と図録に記載されている。これは『青美』掲載の作品と同一で、馬に乗った裸婦が持つ旗に、ラテン語で鮮明にLUES(梅毒)と書かれており特定できる。

さらにもう1点、リュバルスキー作として流布したイメージがあった。木下秀一郎がブルリュークとの共著として出版した『未来派とは? 答へる』(中央美術社1923年)に挿入されたリノカットである。〈女〉と題されたこの作品は、窓辺におかれたベッドの上に裸婦が横たわる絵柄である。本文中で言及されないとしても、口絵に採用されることによって、この作品は未来派の重要な作例として意識されたに違いない。さらに〈女〉は『青美』と関係のあった同人雑誌『曙光』にも挿入されることになった(滝沢、前掲論文)。

こうしてみると、リュバルスキーによるリノカットがある衝撃をともなって日本で受容されたといっても性急の謗りを受けることはないだろう。では、それは何に由来するものであったのか。スタイルからして「未来派」という挑発的な主張を表現するものとしてであったとは考えにくいだろう。速度や運動、イメージの重層化など、未来派らしいところはリュバルスキーの画面にみられない。

むしろ、リノカットという技法、そしてその表現内容ということになろう。

リノカットという技法の近代美術史における問題点について、水沢勉が先駆的な研究を行っている。水沢は「日本リノカット史序説―前衛運動の継承問題」(『鹿島美術財団年報』第12号別冊 1995年)において、1)日本において最初に公開された作品は1914年3月有楽町の日比谷美術館で開催された「Der Sturm. 木版画展覧会」におけるヴィルヘルム・モルグナー作品であったが、まだ版画技法としての意識は高くなかったこと、2)ブルリュークが将来したリュバルスキーの作例が技法として認識され、新興美術運動内部に広まっていくこと、3)この流れにさらにドイツから帰国した村山知義が複数の技法の活用という点で刺激を与え、「マヴォ」グループによるリノカットの隆盛につながること、を論じた。

リュバルスキーの意義について、水沢はつぎのような小野忠重の意見を紹介している。

「(略)一九二一年(大正一〇)[1920年の誤記]革命のロシアから日本を訪れた画家ブリュリック、パリモフが携行し、未来派美術協会の会場で展示した絵のなかにル(ママ)バルスキーのリノリューム版画があった。やわらかく自由な画線効果はその材質からくることが版画を知る人にはわかった。そのような異国の建築資材は、軍縮の軍艦の甲板からいくらも、身辺にはね出されている。たてよこ自由に版刀をつかえるこの新材料を愛して、多分に自棄的なものをふくみながらも、マヴォのパンフレットから『形成画報』(一九二八)に、また萩原恭次郎の詩集『死刑宣告』(一九二五)に、いわばマヴォ時代にくりひろがるグラフィズムをよびかけるのは岡田竜夫だった」。(『版画』岩波新書 1961年)

水沢はリュバルスキー将来と岡田登場の時差(4年ほど)を除いて、この小野の見解に同意している。岡田は第3回目の未来派美術協会展である「三科インデペンデント展」(1922年)や最終回の未来派美術協会習作展(1923年)に参加しているだけに、この時差についてことさら水沢が問題視するのは不可解ではなかろう。

それはともかくとして、小野の指摘のように、リュバルスキー作品の将来によってはじめてリノカットは作家たちに正当な版画技法として認知されたのである。

ここでリュバルスキーのリノカットの内容について一瞥しておこう。全部で8点の原版が残されているが、いずれも性と絡んだ「グロテスク」の要素に満ちている。その点で、ひとつの連作のようにみえないだろうか。実際、これらはいずれも娼婦を主題とした版画集の一部だったのである。それは「緑の猫」発行の版画集で『娼婦 Prostitutka』と題されている。マヤコフスキー文学博物館所蔵本には、1971年のM・アヴェトフによる記載があり、極東の美術家たちの作品を収集したイワノフ(リュバルスキーの妹の夫=義理の弟)の寄贈資料に含まれていたとある。そして版画集には表紙を除くと全部で13点が収められ、さらに、おそらくウラジオストクの沿海地方美術館蔵のイワノフ資料から推してイワノフ自身が筆記したらしい各作品ごとの題名が添付されている。最初から掲載順に仮番号を打つと、日本に原版があるのは、3、5、6、7、8、10、11、13番である。

それでは、まず以下に版画集を全体を一瞥してみよう。表紙は、ちょうどピカソの(アヴィニョンの娘たち〉のように、カーテンの前で長いガウンを半ば脱ぎかけた娼婦の姿。「緑の猫」独特の書体によるタイトルと発行所名。

1番―〈美しい独身女性〉はたばこを手にしつつ、つばの広い帽子をかぶり着飾った断髪の若い女。2番―その女が通りを闊歩する様である〈街あるいは…〉。そして3番は海岸で裸で水浴する〈良心の呵責…〉。ついで速度感のある表現による絵柄で、再び街路を闊歩する女を描く〈疑念、絶望〉。5番は薄気味悪い笑みを浮かべて、いかにも身をもちくずした女が乳房を平気でさらしながら、グラスを片手に酩酊する図〈満ち足りた生活〉。6番はスカートをたくし上げつつ、靴下のなかになにかを忍び込ませている女を描く〈まさかのときに〉。つぎの〈明けても暮れても〉は粗末な寝床の上に裸で横たわりながら、股間に手をやる女。8番は大きく股間を広げて、陰毛をさらしつつ浴槽にはいる女を描く〈まだ清純なからだ…〉。9番は教会で黒い服をまとい懺悔する図〈あれあれ!〉。つぎは長い髪の女が後ろ手に縛られる〈十字架に架けられた女、無用な女〉。11番は先述の〈梅毒〉と日本では呼ばれた作で、〈救世騎士団〉。つぎの〈…狂気…〉は若い断髪の女が大きな目を見開いて笑みを浮かべている。最後の13番は頭を抱え込んだ女の背後からその首をつかむ死神がみえる〈もう背後に…〉。

連作では、若い娼婦の裸身が頻出するとともに、そうした堕落への警鐘が鳴らされる。このグロテスクと官能的な夢想は、「全ロシアのキャラバンの終点」という、戦時捕虜のような人間にとっては、異国へ逃れる希望のあふれる出発点でありながらも、「方向を見失った夥しい人々の避難所」でもあったウラジオストクで、脱出する術もなく、またその意欲も持てない人間を襲う、内面に幾重にもまくれこむような徒労感、出口のない閉塞感に即応するものであろう。革命に希望をもてない人間にとっては無力感はひとしおであっただろう。ちなみに、シベリア鉄道の建設にともないシベリアに数多くの「からゆきさん」が渡っていたし、ウラジオストクの在留邦人としても相当数の売春婦がいたことは忘れるべきではないだろう。

こうしたデカダンスの情景がリノカットという技法によって、素朴かつ力強く表現され、小野忠重のいう「しろうと」版画へ傾斜しつつあった同時代の日本の版画家たちを捉えたのではないだろうか。

未来派が去って-エピローグ

1922年8月、ブルリュークは神戸から乗船し、アメリカへ旅立った。パリモフはそれ以前にすでに帰国していた。この時点でだれにリュバルスキーの原版が預けられたのかは不明である。未来派美術協会はすでに木下秀一郎が皮膚科医として福井へ転じたために、実質的には渋谷修を中心にして運営が進められるようになっていた。

こうしてロシア未来派の影が薄くなりはじめる直前、雑誌『みづゑ』1922年4月号にリュバルスキーの最新の消息が載った、ただし読者(中村忠二)からの投書であるが。「一九二二、三、五」稿のこの投稿で、中村は戦乱まだ収まらぬウラジオストクでリュバルスキー本人と出会い、意見を交換したという。

「何んと云つても、パンに飢へて居り、又一つの政府が樹立したりまた崩壊したりしてゐる現在のロシヤでは、展覧会なぞといふものはめつたに開かれない、だが先日此の浦汐で小さい芸術展覧会があった、飛び付く様に見に行ってガツカリして了つた。

国が広いだけに、せまい日本での様に大体に於て絵の歩み方が一致してゐる様な事はない、実に混沌としてゐる、模写の多いのに第一落胆した、唯一人、先年星製薬に出してゐたリユバルスキーだけが近代的な作品を出してゐた、其の翌日リユバルスキーを訪問したら、悦んで種々な写真版なぞを見せてくれた」。

中村の証言はブルリュークらの「日本に於ける最初のロシア画展」でリュバルスキーが着目されていた事実を裏書していよう。この中村忠二(1898-1975)は姫路出身で、1919年に日本美術学校に学び、歩人社というグループに参加した。1921年、ウラジオストクに渡り、邦字新聞「浦汐朝日」に勤務した。翌年にはシベリアから日本軍の撤兵に伴い帰国して、その後も船員などさまざまな職業に就きながら、光風会や日本水彩画会を舞台として活動し、戦後には墨画や版画(モノタイプ)を手がけ、またユニークな詩画集を出版することになった(「中村忠二展」図録 姫路市立美術館 1997年)。

さて、中村が報告している展覧会がなんであったのか。ちょうどリュバルスキーはハバロフスクからウラジオストクへと拠点を移して間もない時期のことで、もっぱら諷刺画の比重が高まっていた。有力な可能性としては、1922年2月1日から5日まで、浦潮日報社主催によりキタイスカヤ街5で開催された「日露絵画展覧会」(開会に際して、日本人による作品が少ないため、絵画展覧会と改称)がある。滝沢恭司より提供された資料によれば、同展では会場の収容能力を超えた約300点が出品されており、「未来派もあり写実派もあり印象派もあり」、傾向は多様とある(「本社主催 絵画展覧会」『浦潮日報』1922年2月1日)。記事中には直接言及されていないものの、リュバルスキー出品の可能性が高い。同紙2月1日付け社説「絵画展覧会」に「当地にも欧露から落ち延びて来た画家も多数あつたが何れも生活困難の為め昨今では大分離散した様である」とあるように、すでに美術活動そのものが低調になっているので、展覧会も頻繁に開かれるものではないだろうし、時期的にはこれこそが中村忠二が報告した展覧会であろう。絵画に興味がある新聞記者としての中村が取材のため、リュバルスキーと会見するのは十分にあり得ることだ。

国際的な非難を浴びて、ようやく日本軍が最終的にウラジオストクから撤退する1922年10月までは、共産党の文化組織である「プロレトクリト」の活動も制限されがちであった。しかし、日本軍の撤退後はリュバルスキーに活躍の場所が与えられることになった。上で引いた文章に続く部分で、中村が記したことは、リュバルスキーの転換を予告していたともいえる。

「其時彼は一枚の、図案の下書を見せて此れは日本人のものだといふから見てゐると、杉浦氏のものらしい、で、杉浦さんのじやないかと尋ねると、そうだそうだといつて悦んでゐた」

以前、『版の絵』(2号 小野忠重版画館)への寄稿でこの記事について言及したときに、まだリュバルスキーの仕事についてほとんど知識がなかったために、ウラジオストクに杉浦非水のデザインがある事実について注目した。しかし、いま若干でもリュバルスキーについて知るところがあると、別の見方が可能になってくるのである。

1923年ウラジオストクには芸術労働者職業組合造形芸術部が発足し、作家たちは自分の政治的立場を明確化することが求められた。この新生ソヴェトのもとで際立った活躍した作家として、彗星のように登場して姿を消したヴィジンとリュバルスキーがいる、とカンドゥイバは指摘している。両者ともプロパガンダの仕事で貢献したが、ペンザ美術学校に学んだヴィジンは共産党クラブの図書室などを装飾して強い印象を与えたという。一方、リュバルスキーはグラフィックの分野で活躍しており、特筆される作品としてレーニンのポスターがある。これはモンタージュを用いた構成主義的なリトグラフで、みごとな作例である。実際リュバルスキーはこのほかにも、多様なデザインを手がけたようである。たばこのパッケージの試作も残されており、ロシア構成主義の代表作家であるアレクサンドル・ロトチェンコやアレクセイ・ガンを想起させるところがある。

こうしてみると、リュバルスキーが杉浦非水のデザインに興味を抱いたのは、単に日本との関わりのなかで、日本美術への興味からだと片付けるわけにはいかないだろう。むしろ、プロパガンダという形で、「娼婦」的な「グロテスク」のデカダンスを克服し、民衆への回路をもとめる模索のなかで、非水のデザインに出会った可能性があるのだ。そうした未来派を脱した(つつあった)リュバルスキーの姿は、「当地方に来てから可成りの作品は見たが、いゝ作品と云つても日本へ行けば何処の展覧会でも見られる位な程度のものだ」と書いて、ウラジオストクの芸術界をはなから見下している中村忠二には十分に捉えきれなかったのである。

とはいえ、ウラジオストクで活動するリュバルスキーを鼓舞した、新国家の誕生を祝う高揚は長続きしなかった。干渉軍の撤退とともに人口が激減したウラジオストクにさらに追い討ちがかかった。沿海地方は極東地方に併合され、行政の中心はハバロフスクに移った。出版活動が停滞して、美術家たちの生活が脅かされ、団体数が減少する。1925年すでにヴィジンは早世していた。リュバルスキーも1928年モスクワへ向かう。こうしてウラジオストクにおけるリュバルスキーの存在は作品と伝説を残して歴史のなかに埋もれていくことになった。

日本に残されていたリノカット原版はこの複雑な時代の歴史の証言者として、われわれにその語るところに耳をすますように求めているように思われる。

【付記】 本稿執筆につき以下の方々にご協力を賜った。記して謝意を表します。荒井信雄氏、滝沢恭司氏、水沢勉氏、Prof.Vitalii Kandyba, Mrs.Irina Kozhevnikova. Mrs.Marina Kurikova, Mr.Varclii Markov, Prof.Zoia Morgun. Prof.Elena Turchinskaia,ウラジオストク沿海地方美術館、ハバロフスク国立極東美術館、ハバロフスク日本センター。

【注】 1. V.I. Kandyba, Khudozhniki Primoria, Leningrad, 1990; cvo zhc, Istoria stanorle niia i ruzuiliiu khudozhestrcnnoi chiznii dalnev rostoku 1858-1938, Vladivostok, 1985.

2. ブルリュークの履歴については、Katherine Dreier, David Burtick, Ncw York, 1944; an issue devoted to David Burliuk, Canadian-American Slaric Studies, vol. 20, nos. 1-2, spring-summer 1986を参照。

3. E. Iu. Truchinskaia, “Futurizm na Dalneni Vostoke," v almanakh Apollon, 10.1, St.P., 1997。この論文は最初の極東での未来派の出現について、1917年でウラジオストクで文学者が集会をもったことに言及している。

(おむか としはる)

*『版画掌誌ときの忘れもの』第3号より、再録

■五十殿利治

1951年 東京都に生まれる。早稲田大学大学院修士課程修了。

北海道近代美術館学芸員を経て、現在、筑波大学芸術学系助教授。

1995年 毎日新聞文化賞奨励賞を受賞。

1996~97年 文部省在外研究員としてアイオワ大学でダダ研究を行う。

2018年著書『非常時のモダニズム』の成果によって、平成29年度(第68回)芸術選奨・文部科学大臣賞受賞。

著書:『大正期新興美術運動の研究』(スカイドア 1995年 改訂版1998年)、『日本のアヴァンギャルド芸術 <マヴォ>とその時代』(青土社、2001年)、『観衆の成立―美術展・美術雑誌・美術史』(東京大学出版会、2008年)、『非常時のモダニズム―1930年代帝国日本の美術』(東京大学出版会、2017年)。

共著:『資生堂ギャラリー史 1919-1994』(求龍堂 1995年)、『ロトチェンコの実験室』(新潮社 1995年)、『瑛九作品集』(日本経済新聞社 1997年)、

The Eastern Dada Orbit: Russia, Georgia, Ukraine, Central Europe, and Japan (G.K. Hall 1998)、

訳書:マレーヴィチ『無対象の世界』(中央公論美術出版 1992年)がある。

■パーヴェル・ワシーリエヴィチ・リュバルスキー Pavel Vasil'evich Lyubarskii

1891年 ハバロフスクに生まれる。モスクワの美術学校に学ぶ。革命期に未来派の作家グループ「緑の猫」を結成、政治的カリカチュアを盛んに発表。

1922年 ウラジオストクに移る。

1927年 モスクワに転じ活動する。日本において、1920年に自称ロシア未来派の父ブルリュークが将来したリュバルスキーのリノカットが一躍注目を浴びる。

1968年 モスクワで没(77歳)。

*画廊亭主敬白

ブログで読むにはかなりハードな五十殿先生の労作です。

<1920年10月1日、ブルリュークはパリモフとともに敦賀に上陸するが、そのトランクにはリュバルスキーのリノカットと原版が収められていた。それはその後ブルリュークとともに、東京をはじめ、大阪や名古屋を巡り、雑誌にも挿入された。リュバルスキーの作品はリュバルスキー自身が想像できないほど数多くの日本人の目に触れることになったのであった。作者の手からひとたび作品が離れると、作品は独自の生命を持ち始めるのはよくいわれることであるが、リュバルスキー作品の場合も同様に、日本に渡り、作者も与かり知らないような評価を得ることになる。>

<リュバルスキー作品の挿入について、「青美篇」と題した編集後記には、「露西亜未来派画家リユバルスキー氏のリノリユーム版は末来派美術協会々員で又本社々友木下秀一郎君の厚意に依つて附けることが出来たのだ。其他の版画は全部自画自刻のものばかりで皆手刷りだ」と記されてある。おそらく木下秀一郎のもとに少なくともこの無題の原版があったと考えられるし、そのほかの原版もあったと推測してもいいだろう。>

<日本に原版があるのは、3、5、6、7、8、10、11、13番である。>

<1922年8月、ブルリュークは神戸から乗船し、アメリカへ旅立った。パリモフはそれ以前にすでに帰国していた。この時点でだれにリュバルスキーの原版が預けられたのかは不明である。>

上掲の< >は五十殿論文からの引用です。大正時代に日本にもたらされたリュバルスキーのリノカットの原版、五十殿先生は木下秀一郎のもとに一時あったのではと推測されています。その後どのような経緯を経てときの忘れものにたどり着いたのか、詳しくは明日のブログでご紹介します。

●『版画掌誌ときの忘れもの第3号』

『版画掌誌ときの忘れもの第3号』B版(版画1点入り)

草間彌生

草間彌生《南瓜》

2000年

シルクスクリーン・コラージュ(刷り:石田了一)

27.0×21.0cm

Ed.135 Signed

※レゾネNo.294(阿部出版 2005年新版)

◆ときの忘れものは「第2回エディション展/版画掌誌ときの忘れもの」を開催しています(予約制/WEB展)。

観覧ご希望のかたは事前に電話またはメールでご予約ください。

会期=2021年1月6日[水]—1月23日[土]*日・月・祝日休廊

映像制作:WebマガジンColla:J 塩野哲也

『版画掌誌 ときの忘れもの』 は優れた同時代作家の紹介と、歴史の彼方に忘れ去られた作品の発掘を目指し創刊したオリジナル版画入り大型美術誌です。第1号~第5号の概要は1月6日ブログをご覧ください。

●塩見允枝子のエッセイ「フルクサスの回想」第2回を掲載しました。合わせて連載記念の特別頒布会を開催しています。

塩見允枝子先生には11月から2021年4月までの6回にわたりエッセイをご執筆いただきます。12月28日には第2回目の特別頒布会も開催しています。お気軽にお問い合わせください。

塩見允枝子先生には11月から2021年4月までの6回にわたりエッセイをご執筆いただきます。12月28日には第2回目の特別頒布会も開催しています。お気軽にお問い合わせください。●多事多難だった昨年ですが(2020年の回顧はコチラをご覧ください)、今年も画廊空間とネット空間を往還しながら様々な企画を発信していきます。ブログは今年も年中無休です(昨年の執筆者50人をご紹介しました)。

●ときの忘れものが青山から〒113-0021 東京都文京区本駒込5丁目4の1 LAS CASAS に移転して3年が経ちました。

もともと住宅だった阿部勤設計の建物LAS CASASを使って、毎月展覧会(Web展)を開催しています。

WEBマガジン<コラージ2017年12月号18~24頁>の特集も是非ご覧ください。

ときの忘れものはJR及び南北線の駒込駅南口から徒歩約8分です。

TEL: 03-6902-9530、FAX: 03-6902-9531

E-mail:info@tokinowasuremono.com

営業時間=火曜~土曜の平日11時~19時。*日・月・祝日は休廊。

コメント