土渕信彦のエッセイ「駒井哲郎と瀧口修造 後編」

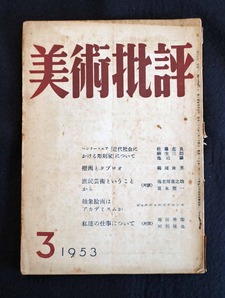

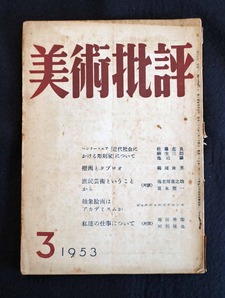

文献4 二つの銅版画個展(「美術批評」1953年3月号。図25,26)

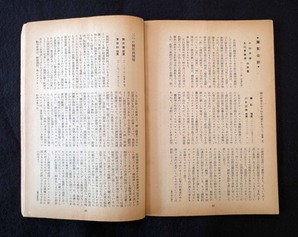

駒井哲郎展(1・28~31 於資生堂)

浜田知明展(1・27~31 於フォルム)

図25

図25

図26

図26

【本文】

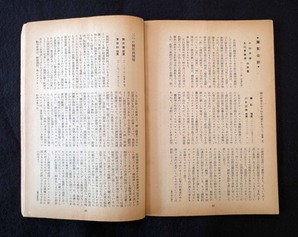

版画はいま復興期に向っているようであるといっても長い低迷期の後では、版画家は誰一人、手放しで楽観するものはいないかも知れない。版画界の多少とも活気づいて見えるいまの現象が、何か外部的な刺戟によるもので、必ずしも内からの盛り上がりでないことは、版画界自身がもっともよく知っているかも知れない。しかし私のいう復興というのはこうしたなかから少数の作家たちが版画に対してほんとうの情熱と表現慾を抱きはじめていることを意味しているのである。これこそ版画復興(言葉は大げさであるが)の唯一のよりどころとすべきものだと思う。銅版画はわが国では細々とした流れしかなく、わずかに異国的な手法として一隅で受けつがれてきたのだが、最近期せずして二人の若い作家による銅版画個展に接したことは心づよい。そしてこうした仕事によって版画は動く絵画であることを実証してゆかねばならない。

駒井哲郎は、腐蝕銅版、殊にアクアチントなどを好んで併用して、深い陰影のなかに幻想図形を刻みつけた仕事によって、戦後注目された新人である。小さな銅版を、網膜のように親密な表現手段としている彼の態度は、純粋なヴィジョンをまもる芸術家の本質的な態度であって、古くからの銅版画の領域を若返らせる一つの希望でもある。しかしこの個展では、特に彼がはじめてこころみたビュラン(直接に刀で銅版に彫る手法)による「夢遊病者のフーガ」の十枚連作が発表されている。眠れる詩人の夢想の城が、とりとめのない外界の雑物にまつわりつかれて、最後にあえなくも瓦解し終る寓意的なコントが、抽象的なデッサンで描かれた。腐蝕版と異って、線は白紙の光のなかにさらされている。ビュランの手法としては、おそらくもっとも困難な執拗な曲線の表現を、作者が最初に手がけたのは非常な冒険で、それがテーマの主張をすこし弱めていると思われたが、その技術的な冒険がこの映像の冒険と歩を共にしている。彼は何かの形でこの続編を描くにちがいない。夢は何度も続きをみるものだから。このあどけないお伽噺めいたコントは、なんと薄気味わるい現実的な主題を底に秘めていることだろう。同時に発表された色彩エッチングは、掌中幻想ともいうべき愛すべき作品であった。[中略]ことに銅版画は必然にミニアチュールの世界に向うものだが、この小さな映像のなかに探しもとめるものは決して小さなものではないだろう。

【解説】

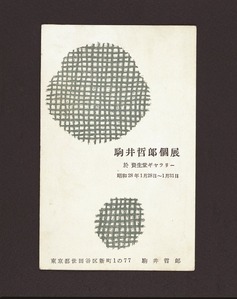

「二つの銅版画個展」は1953年1月28日~31日に資生堂画廊で開催された駒井初の個展(図27)の展評で、雑誌「美術批評」53年3月号に掲載された。『コレクション瀧口修造』第7巻に収録されている。

図27

図27

文中で触れられている「夢遊病者のフーガ」について、湯浅譲二が感銘を受けたと回想している点は、すでに文献3の解説で触れた。この作品について瀧口は、「眠れる詩人の夢想の城が、とりとめのない外界の雑物にまつわりつかれて、最後にあえなくも瓦解し終る寓意的なコントが、抽象的なデッサンで描かれた。腐蝕版と異って、線は白紙の光のなかにさらされている。ビュランの手法としては、おそらくもっとも困難な執拗な曲線の表現を、作者が最初に手がけたのは非常な冒険で、それがテーマの主張をすこし弱めていると思われたが、その技術的な冒険がこの映像の冒険と歩を共にしている。彼は何かの形で、この続篇を描くにちがいない」と述べている。鋭い指摘と思われる。

個展の翌54年から1年9カ月の間、駒井はフランスに留学した(54年3月21日横浜港発、55年12月24日横浜港着)。パリから出した瀧口宛て54年8月7日付け葉書(慶應義塾大学アート・センター蔵。参考文献5所載。)には、「フランスでは仕事は出来さうにありませんので、大いに見学したり遊んだりする積りです」と記され、実際、道具類も日本から持参しなかったらしい。といっても、文献3の座談会のなかで「ヨーロッパには銅版画の伝統があるでしょうが、それについてほとんどわからないから、僕は、自分勝手にやっているつもりなんですけども、自然にむこうの伝統に沿うようにはしたい。多少むこうの本物といわれるものに、質の上で近づきたいと思いますね」と述べているとおり、ヨーロッパの銅版画の伝統的な技術の習得は、駒井の年来の望みだったのだから、留学の目的のなかでも重要なひとつだったのは確かと思われる。

特にこの展評のなかで瀧口が指摘したビュランについての技術的な弱さは、誰よりも駒井自身が感じていたに違いない。留学中、国立美術学校の(エッチングでなく)ビュラン専攻の教室に入り、ロベール・カミ教授について指導を受けている。ただ、後に自ら「この技術は非常に若い時に始めないと決して熟練の域には達しないと思うようになった」(参考文献1)と述べているように、30才を過ぎてから試み始めた駒井にはなかなか習得は難しく、逆に壁の厚さを実感することになったようである。帰朝後、ビュランはほとんど試みられず、主にエッチング、ソフトグランド・エッチング、アクアチントなどの腐蝕版の技法や、モノタイプ(転写技法)などによって制作している。瀧口が本文中で期待していた「この続篇」は、少なくともビュランによるものは、残念ながら手掛けられなかったようである。

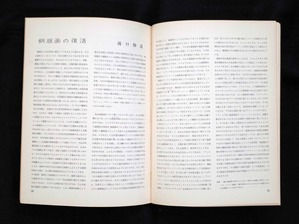

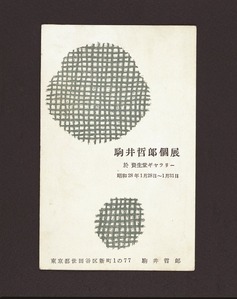

文献5 銅版画の復活(「みづゑ」1955年4月号。図28,29)

図28

図28

図29

図29

【本文】

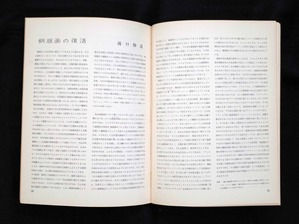

版画はいま世界的に復活しつつあるように思われる。むろん復活といったところで、他を圧倒するようなはなやかさを意味するものではない。あらためていうまでもなく、木版、銅版、石版などをふくむ版画の技術は、活版印刷の原始的な、または前産業的なかたちとして、ながいあいだ生きてきたものであるし、また絵画の複製としてもながく活用されていたのであるから、それらの機能が工業的な印刷技術のなかに完全に発展してしまった今日、わが国で一般に版画といえば絵画の「複製」と混同して考えられがちなのも無理のないことであろう。たしかにむかしの版画には、実際的興味と材質的愛着とが渾然とまじりあって、素朴ながらも独自の感情移入が成立していたのであるが、写真製版や複雑な印刷技術がそのなかの多くの実際的な興味を奪ってしまったので、版画の材質的表現が置き忘れられ去ったのである。一方、今日の機械化された印刷は、技術的ないしは実用的興味だけを強調してきたので、いわゆる「複製」の意識から脱却することがむずかしい状態にあるのだが、それが今日ようやくグラフィック・デザインとして認識されようとしている。いわゆる複製ということと複数性ということとは、今日の観念では微妙に区別しなければならないと思うのである。かつての版画技術による絵画の複製は、そこに多少とも自明な材質的解釈があったのであるが、写真印刷の進歩した今日ではオリジナルの複写ないし複製といった意識が錯綜状態として支配していて、それが印刷芸術の大きな障害になっているのではなかろうか。またかつての版画は多くの場合、画家と版画工との分業であったので、今日その技術をつたえるアルティザンが稀れになっていること、なによりも版画から複数性(正確にいえばオリジナルの複製をもふくめた)の必然性の大部分が奪われてしまったことが、版画の材質を自己の固有の表現にしようとする版画作家の立場に、ある種の困惑感をあたえていることである。その結果、版画から複数性をとりのぞいて、純粋に転写による効果だけをとりあげたモノタイプ的な絵画に移行する傾向もないではない。もちろん表現が命ずるかぎりは、どんな技術も絵画から排除すべきではない。しかし版画は依然として、独自な技術と材質感と同時に複数性を主張するのである。複数製作の機能からくる独特の表現形式も版画の重要な魅力のひとつなのであるが、それと同時にオリジナル作品の複数性ということがある。これは原理的にいえば今日の印刷にもあてはまることであって、単なる複写でなければ厳密にいって原画というものは存在せず、刷りあがったものが最後の作品なのであるから、版画の場合と同じことがいえるのである。事実、今日の印刷美学の向上にはこうした認識の足がかりが必要であることはさきに述べた通りであるが、われわれにとって作品の複数性ということが客観的に考えられなくなっているのは、作品の稀少価値ということにとらわれているからにすぎないであろう。(この問題については、グラフィック大系グラフィック・デザイン」の拙文「単数と複数について」を参照していただければ幸いである)

私は銅版画について書くつもりであったが、今日の版画一般にまつわっている錯綜状態にふれないではすまされなかったのである。ところでさきにふれたオリジナルの複数性という逆説的な事実を、銅版画について考えてみたい。銅版画は、大別して腐蝕版とビュランや針による直刻直描版とにわかれるが、いずれにしても作者は銅版にデッサンや明暗の原型となる溝や凹部を直接に彫ったり描いて腐蝕させたりして、その部分にインクを充填し、圧力機にかけて紙に刷りあげるのであるから、作者の手と材質とのあいだには直接な表現のつながりがある。しかもその関係は、できあがった複数の作品のすべてに同時に成立するのである。このことは画家が原型からあらゆる工程にたずさわる以上、木版にも石版にもいうことができるだろう。今日の創作版画家として立っている人は多かれ少かれこの原則をふんでいるのである。ただ一般に、知名な画家の版画として発表されているもののうちには、すぐれた版画工の操作を経たものが案外に多いようである。それも刷りだけであるか、あるいは製版までも手伝うのであるか、作家によって異なるであろうし、その程度はわからない。しかし銅版画はビュランのように特殊な彫刻技術を要するものは別として、腐蝕版のようなものはすくなくとも画家の直描であろう。特殊な複製ならばともかく、もしそうでなければ、その作家の版画とはいい難い。それだけ銅版画の線描や表現のニュアンスとが画家の手に直結しているのである。この材質と呼応した「手」の直接さは、質の相違こそあれ、すべての版画に共通なものではあるが、それが銅版画では特に食い込むように鮮烈なのである。いうまでもなくこうした銅版画は凹版であるから、インクは微妙に紙に浸透しているばかりではなく、レリーフのようにかすかに盛りあがっている。この触覚的なマチエールも銅版画の魅力のひとつであろう。

銅版はデッサンの適用に始まっている以上、線条によってあらゆる明暗をあらわすことが伝統的な基本技術になっているのは当然であるが、腐蝕版ではそのほかにさまざまな化学的処理による表面(シュルファース)のマチエール、濃淡のニュアンスがある。アクアチントによる粒子状のマチエール、メゾチントによる典雅なレース越しのような光の効果、ことに銅版の灰いろの調子は類の無いものがある。黒から白にいたる微妙な諧調には、あらゆる工夫がこらされる。(ヘイターなどは腐蝕中の銅版に水を注ぎこんで変化をあたえるという)また防蝕ニスのソフト・グラウンドに木の葉やレースや細かな皺のある紙といったもので押し型をつくって腐蝕する方法もある(写真のフォトグラム、あるいはフロッタージュに似た効果がある)。こうした工程のあらゆる秘密はむしろ作家にくわしくきくべきであって、私はただ技法の変化の一例としてあげただけである。そこには偶然があり、発見があるだろう。このような化学的な処理によって表面の効果がより多く強調される腐蝕版に対して、直截に線で空間を切っていくのが直刻のビュランである。それは厳格で、数学的でさえもある。わが国ではまだあまり作品を見ないようであるが、フランスの銅版画家たちのあいだで、オーフォルティスト[腐蝕版画家]とビュリニスト[直刻版画家]とがそれぞれの美点を主張し合っているのを文献で散見することがある。もちろん和気にみちた対立であろう。腐蝕版のほうはフリードランデルなどが新作家としても技術家としても代表しており、そのほか多くの作家を数えることができるが、ビュランの専門作家はやはりすくないらしく、アルベール・フロコンあたりがビュリニストとしてもっとも知られている。私はポール・エリュアールとフロコンの詩画集『透視図』(ぺルスペクティヴ)を最初はややとりつき難く思ったが、見ているうちにその線の動きとイデーの明晰さにしだいに惹かれるようになった。ビュランのような、もっとも古典的な手法が近代的なデッサンと空間の表現として再生しているし、腐蝕版もその表現の次元にあらゆる触手をのばしている。

最初に私は版画の復活といったのは、このように多くの作家が版画をあらたな表現の手段として再発見しつつあるということであるが、わが画壇でも新人のあいだにこのきざしがあらわれてきたことは、心づよいことである。銅版画は技術的伝統のむずかしい領域であり、それだけに技術を征服することは難事であって、ことにわが国のように銅版画の技術伝統がほとんど皆無な条件では、困難を倍加するだろうが、その抵抗は意義のあることである。フランスでも、この版画復活はアルティザンとアルティストとの、両要素のあらたな結びつきにあると考えられている。そして銅版画の場合、アルティストたちがそれぞれプレスを自家に備えるようになったことは、今日の何よりのつよみであるといわれているのである。すぐれた職人が多く存在していても、技術伝統が遊離してしまっていたのを、今日的な表現に奪い返そうとしているのである。フランスの若い銅版画家の一人フォートリエによると、油絵は数百年のあいだにあらゆる表現の可能性を使い果してしまって、すでに多くの新しい探究者たちは油以外のマチエールを求めているばかりでなく、単一作品のみを追ってきた文明がすでに行きつまっているとき、版画は未来の貴重な表現手段のひとつになるだろうと見得をきっている。黒と白の世界にひたすら沈潜して、単なる素描とも異なったマチエールのなかに具象的な像を追求しようとする銅版画、複数製作の特性を機械印刷に奪われて取り残されたかのように見える版画の世界のこのような復活を、果してアナクロニズムと考えることができるだろうか。版画の世界は宿命的に社会学的な思考をつよく促さずにはおかないと同時に、手と材質とのあいだの深い本能的な結びつきが人間の造形慾求をたえずよびさますのである。その意味で古風な版画、とくに銅版画は、今日の絵画の真空地帯に未知の問題をさぐろうとしているのではなかろうか。

附記 一般に銅版画と呼ばれているが、実際には腐蝕の効果などによって、ジンク(亜鉛)や鉄が使われることもあるので銅版はそれらを代表しているわけである。

【解説】

「銅版画の復活」は、「みづゑ」誌1955年4月号に掲載された。『コレクション瀧口修造』第10巻に収録されている。本文中には駒井への具体的な言及はないが、掲載図版に駒井作品が1点含まれている。また本文中の、腐蝕版に化学的処理を施して、表面のマチエール、濃淡のニュアンスに変化を与えるさまざまな技法にふれた一節は、片多裕子が「東西の美術・文学・音楽の交差点としての駒井哲郎」(参考文献5所載)で指摘する通り、駒井の作品を念頭に置いたものかもしれない。なお、作品図版が掲載されているのは合計8人の作家で、作家名・作品名は以下のとおりである。泉茂「深夜のセロ弾き」、駒井哲郎「作品」(図30左)、浜口陽三「メロンと筆」(図30右)、瑛九「作品」、加藤正「彼の顔」、上野省策「気がついた私」、浜田知明「仮標」、関野準一郎「ふくろう」(掲載順)。当時、滞欧中だった駒井と浜口以外の6人は、「作家の言葉」も寄せている。

図30

図30

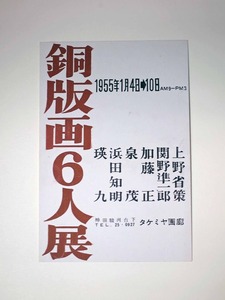

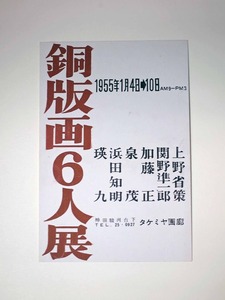

この銅版画論が発表される直前の55年1月4日~10日に、瀧口はタケミヤ画廊で「銅版画6人展」(図31)を開催しているが、この6人の銅版画家は「みづゑ」誌に「作家の言葉」を寄せていた6人である。つまり「銅版画の復活」は、タケミヤ画廊での銅版画グループ展と密接に関連しており、いわば同展の開催宣言ないし報告でもあったといえるだろう。同画廊ではこれ以降、幕を下ろす57年まで、銅版画グループ展を毎年年初に開催するのが恒例となった。駒井はフランス留学中(54年3月~55年12月)だった55年の「銅版画6人展」には出品していないが、帰国直後の第2回展(56年1月4日~10日。図32)、翌年の第3回展(57年1月11日~20日。図33)には参加している。その後、新橋の画廊ひろしに会場を移し、第4回展(58年1月10日~19日)が開催された。駒井も出品している。

図31(慶應義塾大学アート・センター蔵)

図31(慶應義塾大学アート・センター蔵)

図32(慶應義塾大学アート・センター蔵)

図32(慶應義塾大学アート・センター蔵)

図33(慶應義塾大学アート・センター蔵)

図33(慶應義塾大学アート・センター蔵)

文献6 駒井哲郎「クラブのA」(「美術手帖」1959年2月号。図34,35)

図34

図34

図35

図35

【本文】

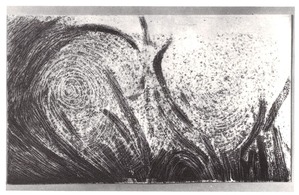

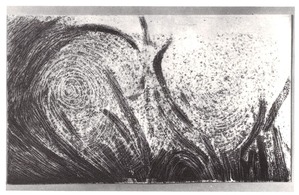

駒井哲郎の銅版画個展は旧作もまじえたささやかなものであったが、確かな足どりを示し、むしろ急速な周囲の展開のテンポに自己の歩みをくずすまいとする努力がありありと見えた。先年ヨーロッパから帰ってからの仕事は、どちらかといえば造形語法の拡がりを心がけてきたようにみえる。

こんども銅版のさまざまな手法によって、それをこころみている。繊鋭な刻線を自由に動かしながら空間と形を生んでいる「調理場」、ほのぼのとした色彩銅版の連作「コミック」、色彩の点描による「クラブのA」、黒白の抽象的なパタンによる「森」などの一連の作品、それから克明な写実による「樹」といったように。

これは一見仕事が分散しているようにみえるかも知れないが、最初の夢幻的なシリーズに自他ともに拘束されることから脱却しようとするものだろう。

たしかにここには初期の透視的ヴィジョンの代りに、現実の空間と素材が基調になっているようにみえる。がその表現力ははるかに潤沢に深まっているし、もともとこの作家の銅版画の微視的な世界への愛着のもちかたが、独自のヴィジョンに導かれているのであろう。

その意味で、純粋にその意味でのみ、作家は銅版画のなかで自由であることができるし、自由にふるまわなければならないのである。

【解説】

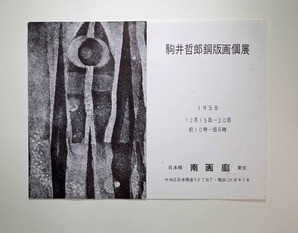

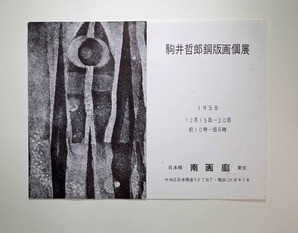

駒井哲郎「クラブのA」は、1958年12月15日~12月20日に開催された南画廊における駒井の2回目の個展(図36)の展評で、「美術手帖」誌59年2月号の「展覧会選評」のひとつとして掲載された。『コレクション瀧口修造』第7巻に収録されている。よく知られているとおり、56年6月18日~6月23日の南画廊における駒井の第1回個展は、同画廊の開廊記念展であった。

図36(慶應義塾大学アート・センター蔵)

図36(慶應義塾大学アート・センター蔵)

この展評のなかで瀧口は、駒井の銅版画が「造形語法の拡がり」によって「最初の夢幻的なシリーズに自他ともに拘束されることから脱却」し、「表現力ははるかに潤沢に深まっている」と指摘している。いわば銅版画家駒井哲郎の展開と成熟を、確かに見届けたように思われる。その後、駒井の方は、安東次男との詩画集『からんどりえ』CALENDRIER(書肆ユリイカ、1960年4月。図37)をはじめ、中村稔、金子光晴、埴谷雄高、粟津則雄などの、詩人・文学者との詩画集や挿画を手掛けるようになる。実験工房の他のメンバーと同様に、瀧口のもとから見事に巣立っていったともいえるだろう。

図37(表紙絵)

図37(表紙絵)

瀧口の方も1950年代末頃には、駒井よりも若い世代の銅版画家に関心を向けるようになっていったように見える。例えば文献5の解説で触れた画廊ひろしでの第4回銅版画展(58年1月)に関しても、瀧口が展評で採り上げたのは駒井ではなく、加納光於であった(「加納光於《紋章のある風景》」、「美術手帖」、1958年3月。『コレクション瀧口修造』第4巻に収録)。さらに1960年代に入ると、瀧口は美術評論の執筆・発表を控え、替わって主に展覧会序文や私信を寄せるようになったが、その対象は銅版画家では加納や池田満寿夫などであり、駒井に宛てたものは、今のところ見当たらないようである。59年の瀧口宛て駒井の年賀状作品が残されており(封筒に昭和34年1月5日付け消印)、《de plus en plus admirateur de votre poésies》(「先生の詩にますます傾倒しております」土渕試訳)という書き込みがあるが、このあたりが駒井と瀧口の親密な交流を物語る資料として、最も遅い時期のものかもしれない。

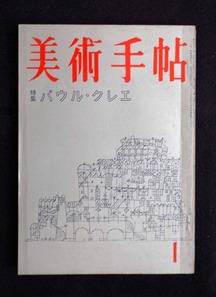

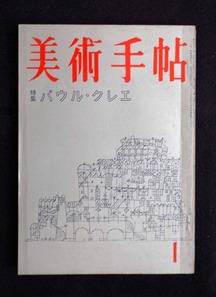

なお、この「クラブのA」が掲載された「美術手帖」誌59年2月号の1号前の、同年1月号は、「特集パウル・クレエ」だった。掲載された座談会「クレエの芸術から享けるもの」(図38,39)のなかで、聞き手の駒井と武満徹の二人に対して、瀧口がいろいろな角度から語っている。今回は再録を見送ったが、ご紹介しておく。

図38

図38

図39

図39

参考文献

1.駒井哲郎『銅版画のマチエール』美術出版社、1976年12月

2.加藤和平・駒井美子編『駒井哲郎 若き日の手紙 「夢」の連作から「マルドロオルの歌」へ』美術出版社、1999年5月

3.駒井哲郎『駒井哲郎ブックワーク』形象社、1982年4月

4.中村稔『束の間の幻影―銅版画家駒井哲郎の生涯』新潮社、1991年11月

5.横浜美術館「駒井哲郎―煌めく紙上の宇宙」展図録(玲風書房、2018年10月)

6.神奈川県立近代美術館・いわき市立美術館・富山県立近代美術館・北九州市立美術館・世田谷美術館「実験工房展 戦後美術を切り拓く」図録(読売新聞社・美術館連絡協議会、2013年1月)

7.町田市立国際版画美術館・山口県立萩美術館浦上記念館・伊予市美術館・郡山市立美術館・新潟市美術館・世田谷美術館「駒井哲郎 1920-1976」展図録(東京新聞、2011年4月)

8.慶應義塾大学アート・センター「アート・アーカイヴ資料展Ⅺ タケミヤからの招待状」図録、2014年3月

(つちぶち のぶひこ)

■土渕信彦 Nobuhiko TSUCHIBUCHI

1954年生まれ。高校時代に瀧口修造を知り、著作を読み始める。サラリーマン生活の傍ら、初出文献やデカルコマニーなどを収集。その後、早期退職し慶應義塾大学大学院文学研究科修士課程修了(美学・美術史学)。瀧口修造研究会会報「橄欖」共同編集人。ときの忘れものの「瀧口修造展Ⅰ~Ⅳ」を監修。また自らのコレクションにより「瀧口修造の光跡」展を5回開催中。富山県立近代美術館、渋谷区立松濤美術館、世田谷美術館、市立小樽文学館・美術館などの瀧口展に協力、図録にも寄稿。主な論考に「彼岸のオブジェ―瀧口修造の絵画思考と対物質の精神の余白に」(「太陽」、1993年4月)、「『瀧口修造の詩的実験』の構造と解釈」(「洪水」、2010年7月~2011年7月)、「瀧口修造―生涯と作品」(フランスのシュルレアリスム研究誌「メリュジーヌ」、2016年)など。

◆土渕信彦のエッセイ「瀧口修造の本」は毎月23日の更新ですが、「駒井哲郎と瀧口修造」を特別連載します。

●本日のお勧め作品は『版画掌誌 ときの忘れもの 第4号 北郷悟/内間安瑆』です。

テラコッタによる人物表現で現代の具象彫刻を先導する北郷悟(b.1953)と、伝統木版にモダンな色彩感覚を吹き込み、アメリカ美術界に確固たる地位を築いた内間安瑆(1921-2000)を特集。

挿入版画は、北郷悟の初めての銅版画、内間安瑆の木版と銅版の原版からの後刷りという貴重な作品が仕上がりました。

2001年刊行, B4型変形(32×26cm)、綴じ無し、表紙/箔押・シルクスクリーン刷り、本文/24頁、限定135部

執筆=三上豊(和光大学)、水沢勉(神奈川県立近代美術館)

A版 (限定35部)

北郷悟の銅版《予感》《時代―遠い山》《くり返される呼吸-日常》3点+内間安瑆の木版《Forest Byobu with Bouquet》と銅版《Rose One(B)》計5点。

B版(限定100部)

北郷悟の銅版《くり返される呼吸-日常》+内間安瑆の銅版銅版《Rose One(B)》計2点。

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

◆「第2回エディション展/版画掌誌ときの忘れもの」は本日が最終日です(予約制/WEB展)。

会期=2021年1月6日[水]—1月23日[土]*日・月・祝日休廊

映像制作:WebマガジンColla:J 塩野哲也

文献4 二つの銅版画個展(「美術批評」1953年3月号。図25,26)

駒井哲郎展(1・28~31 於資生堂)

浜田知明展(1・27~31 於フォルム)

図25

図25 図26

図26【本文】

版画はいま復興期に向っているようであるといっても長い低迷期の後では、版画家は誰一人、手放しで楽観するものはいないかも知れない。版画界の多少とも活気づいて見えるいまの現象が、何か外部的な刺戟によるもので、必ずしも内からの盛り上がりでないことは、版画界自身がもっともよく知っているかも知れない。しかし私のいう復興というのはこうしたなかから少数の作家たちが版画に対してほんとうの情熱と表現慾を抱きはじめていることを意味しているのである。これこそ版画復興(言葉は大げさであるが)の唯一のよりどころとすべきものだと思う。銅版画はわが国では細々とした流れしかなく、わずかに異国的な手法として一隅で受けつがれてきたのだが、最近期せずして二人の若い作家による銅版画個展に接したことは心づよい。そしてこうした仕事によって版画は動く絵画であることを実証してゆかねばならない。

駒井哲郎は、腐蝕銅版、殊にアクアチントなどを好んで併用して、深い陰影のなかに幻想図形を刻みつけた仕事によって、戦後注目された新人である。小さな銅版を、網膜のように親密な表現手段としている彼の態度は、純粋なヴィジョンをまもる芸術家の本質的な態度であって、古くからの銅版画の領域を若返らせる一つの希望でもある。しかしこの個展では、特に彼がはじめてこころみたビュラン(直接に刀で銅版に彫る手法)による「夢遊病者のフーガ」の十枚連作が発表されている。眠れる詩人の夢想の城が、とりとめのない外界の雑物にまつわりつかれて、最後にあえなくも瓦解し終る寓意的なコントが、抽象的なデッサンで描かれた。腐蝕版と異って、線は白紙の光のなかにさらされている。ビュランの手法としては、おそらくもっとも困難な執拗な曲線の表現を、作者が最初に手がけたのは非常な冒険で、それがテーマの主張をすこし弱めていると思われたが、その技術的な冒険がこの映像の冒険と歩を共にしている。彼は何かの形でこの続編を描くにちがいない。夢は何度も続きをみるものだから。このあどけないお伽噺めいたコントは、なんと薄気味わるい現実的な主題を底に秘めていることだろう。同時に発表された色彩エッチングは、掌中幻想ともいうべき愛すべき作品であった。[中略]ことに銅版画は必然にミニアチュールの世界に向うものだが、この小さな映像のなかに探しもとめるものは決して小さなものではないだろう。

【解説】

「二つの銅版画個展」は1953年1月28日~31日に資生堂画廊で開催された駒井初の個展(図27)の展評で、雑誌「美術批評」53年3月号に掲載された。『コレクション瀧口修造』第7巻に収録されている。

図27

図27文中で触れられている「夢遊病者のフーガ」について、湯浅譲二が感銘を受けたと回想している点は、すでに文献3の解説で触れた。この作品について瀧口は、「眠れる詩人の夢想の城が、とりとめのない外界の雑物にまつわりつかれて、最後にあえなくも瓦解し終る寓意的なコントが、抽象的なデッサンで描かれた。腐蝕版と異って、線は白紙の光のなかにさらされている。ビュランの手法としては、おそらくもっとも困難な執拗な曲線の表現を、作者が最初に手がけたのは非常な冒険で、それがテーマの主張をすこし弱めていると思われたが、その技術的な冒険がこの映像の冒険と歩を共にしている。彼は何かの形で、この続篇を描くにちがいない」と述べている。鋭い指摘と思われる。

個展の翌54年から1年9カ月の間、駒井はフランスに留学した(54年3月21日横浜港発、55年12月24日横浜港着)。パリから出した瀧口宛て54年8月7日付け葉書(慶應義塾大学アート・センター蔵。参考文献5所載。)には、「フランスでは仕事は出来さうにありませんので、大いに見学したり遊んだりする積りです」と記され、実際、道具類も日本から持参しなかったらしい。といっても、文献3の座談会のなかで「ヨーロッパには銅版画の伝統があるでしょうが、それについてほとんどわからないから、僕は、自分勝手にやっているつもりなんですけども、自然にむこうの伝統に沿うようにはしたい。多少むこうの本物といわれるものに、質の上で近づきたいと思いますね」と述べているとおり、ヨーロッパの銅版画の伝統的な技術の習得は、駒井の年来の望みだったのだから、留学の目的のなかでも重要なひとつだったのは確かと思われる。

特にこの展評のなかで瀧口が指摘したビュランについての技術的な弱さは、誰よりも駒井自身が感じていたに違いない。留学中、国立美術学校の(エッチングでなく)ビュラン専攻の教室に入り、ロベール・カミ教授について指導を受けている。ただ、後に自ら「この技術は非常に若い時に始めないと決して熟練の域には達しないと思うようになった」(参考文献1)と述べているように、30才を過ぎてから試み始めた駒井にはなかなか習得は難しく、逆に壁の厚さを実感することになったようである。帰朝後、ビュランはほとんど試みられず、主にエッチング、ソフトグランド・エッチング、アクアチントなどの腐蝕版の技法や、モノタイプ(転写技法)などによって制作している。瀧口が本文中で期待していた「この続篇」は、少なくともビュランによるものは、残念ながら手掛けられなかったようである。

文献5 銅版画の復活(「みづゑ」1955年4月号。図28,29)

図28

図28 図29

図29【本文】

版画はいま世界的に復活しつつあるように思われる。むろん復活といったところで、他を圧倒するようなはなやかさを意味するものではない。あらためていうまでもなく、木版、銅版、石版などをふくむ版画の技術は、活版印刷の原始的な、または前産業的なかたちとして、ながいあいだ生きてきたものであるし、また絵画の複製としてもながく活用されていたのであるから、それらの機能が工業的な印刷技術のなかに完全に発展してしまった今日、わが国で一般に版画といえば絵画の「複製」と混同して考えられがちなのも無理のないことであろう。たしかにむかしの版画には、実際的興味と材質的愛着とが渾然とまじりあって、素朴ながらも独自の感情移入が成立していたのであるが、写真製版や複雑な印刷技術がそのなかの多くの実際的な興味を奪ってしまったので、版画の材質的表現が置き忘れられ去ったのである。一方、今日の機械化された印刷は、技術的ないしは実用的興味だけを強調してきたので、いわゆる「複製」の意識から脱却することがむずかしい状態にあるのだが、それが今日ようやくグラフィック・デザインとして認識されようとしている。いわゆる複製ということと複数性ということとは、今日の観念では微妙に区別しなければならないと思うのである。かつての版画技術による絵画の複製は、そこに多少とも自明な材質的解釈があったのであるが、写真印刷の進歩した今日ではオリジナルの複写ないし複製といった意識が錯綜状態として支配していて、それが印刷芸術の大きな障害になっているのではなかろうか。またかつての版画は多くの場合、画家と版画工との分業であったので、今日その技術をつたえるアルティザンが稀れになっていること、なによりも版画から複数性(正確にいえばオリジナルの複製をもふくめた)の必然性の大部分が奪われてしまったことが、版画の材質を自己の固有の表現にしようとする版画作家の立場に、ある種の困惑感をあたえていることである。その結果、版画から複数性をとりのぞいて、純粋に転写による効果だけをとりあげたモノタイプ的な絵画に移行する傾向もないではない。もちろん表現が命ずるかぎりは、どんな技術も絵画から排除すべきではない。しかし版画は依然として、独自な技術と材質感と同時に複数性を主張するのである。複数製作の機能からくる独特の表現形式も版画の重要な魅力のひとつなのであるが、それと同時にオリジナル作品の複数性ということがある。これは原理的にいえば今日の印刷にもあてはまることであって、単なる複写でなければ厳密にいって原画というものは存在せず、刷りあがったものが最後の作品なのであるから、版画の場合と同じことがいえるのである。事実、今日の印刷美学の向上にはこうした認識の足がかりが必要であることはさきに述べた通りであるが、われわれにとって作品の複数性ということが客観的に考えられなくなっているのは、作品の稀少価値ということにとらわれているからにすぎないであろう。(この問題については、グラフィック大系グラフィック・デザイン」の拙文「単数と複数について」を参照していただければ幸いである)

私は銅版画について書くつもりであったが、今日の版画一般にまつわっている錯綜状態にふれないではすまされなかったのである。ところでさきにふれたオリジナルの複数性という逆説的な事実を、銅版画について考えてみたい。銅版画は、大別して腐蝕版とビュランや針による直刻直描版とにわかれるが、いずれにしても作者は銅版にデッサンや明暗の原型となる溝や凹部を直接に彫ったり描いて腐蝕させたりして、その部分にインクを充填し、圧力機にかけて紙に刷りあげるのであるから、作者の手と材質とのあいだには直接な表現のつながりがある。しかもその関係は、できあがった複数の作品のすべてに同時に成立するのである。このことは画家が原型からあらゆる工程にたずさわる以上、木版にも石版にもいうことができるだろう。今日の創作版画家として立っている人は多かれ少かれこの原則をふんでいるのである。ただ一般に、知名な画家の版画として発表されているもののうちには、すぐれた版画工の操作を経たものが案外に多いようである。それも刷りだけであるか、あるいは製版までも手伝うのであるか、作家によって異なるであろうし、その程度はわからない。しかし銅版画はビュランのように特殊な彫刻技術を要するものは別として、腐蝕版のようなものはすくなくとも画家の直描であろう。特殊な複製ならばともかく、もしそうでなければ、その作家の版画とはいい難い。それだけ銅版画の線描や表現のニュアンスとが画家の手に直結しているのである。この材質と呼応した「手」の直接さは、質の相違こそあれ、すべての版画に共通なものではあるが、それが銅版画では特に食い込むように鮮烈なのである。いうまでもなくこうした銅版画は凹版であるから、インクは微妙に紙に浸透しているばかりではなく、レリーフのようにかすかに盛りあがっている。この触覚的なマチエールも銅版画の魅力のひとつであろう。

銅版はデッサンの適用に始まっている以上、線条によってあらゆる明暗をあらわすことが伝統的な基本技術になっているのは当然であるが、腐蝕版ではそのほかにさまざまな化学的処理による表面(シュルファース)のマチエール、濃淡のニュアンスがある。アクアチントによる粒子状のマチエール、メゾチントによる典雅なレース越しのような光の効果、ことに銅版の灰いろの調子は類の無いものがある。黒から白にいたる微妙な諧調には、あらゆる工夫がこらされる。(ヘイターなどは腐蝕中の銅版に水を注ぎこんで変化をあたえるという)また防蝕ニスのソフト・グラウンドに木の葉やレースや細かな皺のある紙といったもので押し型をつくって腐蝕する方法もある(写真のフォトグラム、あるいはフロッタージュに似た効果がある)。こうした工程のあらゆる秘密はむしろ作家にくわしくきくべきであって、私はただ技法の変化の一例としてあげただけである。そこには偶然があり、発見があるだろう。このような化学的な処理によって表面の効果がより多く強調される腐蝕版に対して、直截に線で空間を切っていくのが直刻のビュランである。それは厳格で、数学的でさえもある。わが国ではまだあまり作品を見ないようであるが、フランスの銅版画家たちのあいだで、オーフォルティスト[腐蝕版画家]とビュリニスト[直刻版画家]とがそれぞれの美点を主張し合っているのを文献で散見することがある。もちろん和気にみちた対立であろう。腐蝕版のほうはフリードランデルなどが新作家としても技術家としても代表しており、そのほか多くの作家を数えることができるが、ビュランの専門作家はやはりすくないらしく、アルベール・フロコンあたりがビュリニストとしてもっとも知られている。私はポール・エリュアールとフロコンの詩画集『透視図』(ぺルスペクティヴ)を最初はややとりつき難く思ったが、見ているうちにその線の動きとイデーの明晰さにしだいに惹かれるようになった。ビュランのような、もっとも古典的な手法が近代的なデッサンと空間の表現として再生しているし、腐蝕版もその表現の次元にあらゆる触手をのばしている。

最初に私は版画の復活といったのは、このように多くの作家が版画をあらたな表現の手段として再発見しつつあるということであるが、わが画壇でも新人のあいだにこのきざしがあらわれてきたことは、心づよいことである。銅版画は技術的伝統のむずかしい領域であり、それだけに技術を征服することは難事であって、ことにわが国のように銅版画の技術伝統がほとんど皆無な条件では、困難を倍加するだろうが、その抵抗は意義のあることである。フランスでも、この版画復活はアルティザンとアルティストとの、両要素のあらたな結びつきにあると考えられている。そして銅版画の場合、アルティストたちがそれぞれプレスを自家に備えるようになったことは、今日の何よりのつよみであるといわれているのである。すぐれた職人が多く存在していても、技術伝統が遊離してしまっていたのを、今日的な表現に奪い返そうとしているのである。フランスの若い銅版画家の一人フォートリエによると、油絵は数百年のあいだにあらゆる表現の可能性を使い果してしまって、すでに多くの新しい探究者たちは油以外のマチエールを求めているばかりでなく、単一作品のみを追ってきた文明がすでに行きつまっているとき、版画は未来の貴重な表現手段のひとつになるだろうと見得をきっている。黒と白の世界にひたすら沈潜して、単なる素描とも異なったマチエールのなかに具象的な像を追求しようとする銅版画、複数製作の特性を機械印刷に奪われて取り残されたかのように見える版画の世界のこのような復活を、果してアナクロニズムと考えることができるだろうか。版画の世界は宿命的に社会学的な思考をつよく促さずにはおかないと同時に、手と材質とのあいだの深い本能的な結びつきが人間の造形慾求をたえずよびさますのである。その意味で古風な版画、とくに銅版画は、今日の絵画の真空地帯に未知の問題をさぐろうとしているのではなかろうか。

附記 一般に銅版画と呼ばれているが、実際には腐蝕の効果などによって、ジンク(亜鉛)や鉄が使われることもあるので銅版はそれらを代表しているわけである。

【解説】

「銅版画の復活」は、「みづゑ」誌1955年4月号に掲載された。『コレクション瀧口修造』第10巻に収録されている。本文中には駒井への具体的な言及はないが、掲載図版に駒井作品が1点含まれている。また本文中の、腐蝕版に化学的処理を施して、表面のマチエール、濃淡のニュアンスに変化を与えるさまざまな技法にふれた一節は、片多裕子が「東西の美術・文学・音楽の交差点としての駒井哲郎」(参考文献5所載)で指摘する通り、駒井の作品を念頭に置いたものかもしれない。なお、作品図版が掲載されているのは合計8人の作家で、作家名・作品名は以下のとおりである。泉茂「深夜のセロ弾き」、駒井哲郎「作品」(図30左)、浜口陽三「メロンと筆」(図30右)、瑛九「作品」、加藤正「彼の顔」、上野省策「気がついた私」、浜田知明「仮標」、関野準一郎「ふくろう」(掲載順)。当時、滞欧中だった駒井と浜口以外の6人は、「作家の言葉」も寄せている。

図30

図30この銅版画論が発表される直前の55年1月4日~10日に、瀧口はタケミヤ画廊で「銅版画6人展」(図31)を開催しているが、この6人の銅版画家は「みづゑ」誌に「作家の言葉」を寄せていた6人である。つまり「銅版画の復活」は、タケミヤ画廊での銅版画グループ展と密接に関連しており、いわば同展の開催宣言ないし報告でもあったといえるだろう。同画廊ではこれ以降、幕を下ろす57年まで、銅版画グループ展を毎年年初に開催するのが恒例となった。駒井はフランス留学中(54年3月~55年12月)だった55年の「銅版画6人展」には出品していないが、帰国直後の第2回展(56年1月4日~10日。図32)、翌年の第3回展(57年1月11日~20日。図33)には参加している。その後、新橋の画廊ひろしに会場を移し、第4回展(58年1月10日~19日)が開催された。駒井も出品している。

図31(慶應義塾大学アート・センター蔵)

図31(慶應義塾大学アート・センター蔵) 図32(慶應義塾大学アート・センター蔵)

図32(慶應義塾大学アート・センター蔵) 図33(慶應義塾大学アート・センター蔵)

図33(慶應義塾大学アート・センター蔵)文献6 駒井哲郎「クラブのA」(「美術手帖」1959年2月号。図34,35)

図34

図34 図35

図35【本文】

駒井哲郎の銅版画個展は旧作もまじえたささやかなものであったが、確かな足どりを示し、むしろ急速な周囲の展開のテンポに自己の歩みをくずすまいとする努力がありありと見えた。先年ヨーロッパから帰ってからの仕事は、どちらかといえば造形語法の拡がりを心がけてきたようにみえる。

こんども銅版のさまざまな手法によって、それをこころみている。繊鋭な刻線を自由に動かしながら空間と形を生んでいる「調理場」、ほのぼのとした色彩銅版の連作「コミック」、色彩の点描による「クラブのA」、黒白の抽象的なパタンによる「森」などの一連の作品、それから克明な写実による「樹」といったように。

これは一見仕事が分散しているようにみえるかも知れないが、最初の夢幻的なシリーズに自他ともに拘束されることから脱却しようとするものだろう。

たしかにここには初期の透視的ヴィジョンの代りに、現実の空間と素材が基調になっているようにみえる。がその表現力ははるかに潤沢に深まっているし、もともとこの作家の銅版画の微視的な世界への愛着のもちかたが、独自のヴィジョンに導かれているのであろう。

その意味で、純粋にその意味でのみ、作家は銅版画のなかで自由であることができるし、自由にふるまわなければならないのである。

【解説】

駒井哲郎「クラブのA」は、1958年12月15日~12月20日に開催された南画廊における駒井の2回目の個展(図36)の展評で、「美術手帖」誌59年2月号の「展覧会選評」のひとつとして掲載された。『コレクション瀧口修造』第7巻に収録されている。よく知られているとおり、56年6月18日~6月23日の南画廊における駒井の第1回個展は、同画廊の開廊記念展であった。

図36(慶應義塾大学アート・センター蔵)

図36(慶應義塾大学アート・センター蔵)この展評のなかで瀧口は、駒井の銅版画が「造形語法の拡がり」によって「最初の夢幻的なシリーズに自他ともに拘束されることから脱却」し、「表現力ははるかに潤沢に深まっている」と指摘している。いわば銅版画家駒井哲郎の展開と成熟を、確かに見届けたように思われる。その後、駒井の方は、安東次男との詩画集『からんどりえ』CALENDRIER(書肆ユリイカ、1960年4月。図37)をはじめ、中村稔、金子光晴、埴谷雄高、粟津則雄などの、詩人・文学者との詩画集や挿画を手掛けるようになる。実験工房の他のメンバーと同様に、瀧口のもとから見事に巣立っていったともいえるだろう。

図37(表紙絵)

図37(表紙絵)瀧口の方も1950年代末頃には、駒井よりも若い世代の銅版画家に関心を向けるようになっていったように見える。例えば文献5の解説で触れた画廊ひろしでの第4回銅版画展(58年1月)に関しても、瀧口が展評で採り上げたのは駒井ではなく、加納光於であった(「加納光於《紋章のある風景》」、「美術手帖」、1958年3月。『コレクション瀧口修造』第4巻に収録)。さらに1960年代に入ると、瀧口は美術評論の執筆・発表を控え、替わって主に展覧会序文や私信を寄せるようになったが、その対象は銅版画家では加納や池田満寿夫などであり、駒井に宛てたものは、今のところ見当たらないようである。59年の瀧口宛て駒井の年賀状作品が残されており(封筒に昭和34年1月5日付け消印)、《de plus en plus admirateur de votre poésies》(「先生の詩にますます傾倒しております」土渕試訳)という書き込みがあるが、このあたりが駒井と瀧口の親密な交流を物語る資料として、最も遅い時期のものかもしれない。

なお、この「クラブのA」が掲載された「美術手帖」誌59年2月号の1号前の、同年1月号は、「特集パウル・クレエ」だった。掲載された座談会「クレエの芸術から享けるもの」(図38,39)のなかで、聞き手の駒井と武満徹の二人に対して、瀧口がいろいろな角度から語っている。今回は再録を見送ったが、ご紹介しておく。

図38

図38 図39

図39参考文献

1.駒井哲郎『銅版画のマチエール』美術出版社、1976年12月

2.加藤和平・駒井美子編『駒井哲郎 若き日の手紙 「夢」の連作から「マルドロオルの歌」へ』美術出版社、1999年5月

3.駒井哲郎『駒井哲郎ブックワーク』形象社、1982年4月

4.中村稔『束の間の幻影―銅版画家駒井哲郎の生涯』新潮社、1991年11月

5.横浜美術館「駒井哲郎―煌めく紙上の宇宙」展図録(玲風書房、2018年10月)

6.神奈川県立近代美術館・いわき市立美術館・富山県立近代美術館・北九州市立美術館・世田谷美術館「実験工房展 戦後美術を切り拓く」図録(読売新聞社・美術館連絡協議会、2013年1月)

7.町田市立国際版画美術館・山口県立萩美術館浦上記念館・伊予市美術館・郡山市立美術館・新潟市美術館・世田谷美術館「駒井哲郎 1920-1976」展図録(東京新聞、2011年4月)

8.慶應義塾大学アート・センター「アート・アーカイヴ資料展Ⅺ タケミヤからの招待状」図録、2014年3月

(つちぶち のぶひこ)

■土渕信彦 Nobuhiko TSUCHIBUCHI

1954年生まれ。高校時代に瀧口修造を知り、著作を読み始める。サラリーマン生活の傍ら、初出文献やデカルコマニーなどを収集。その後、早期退職し慶應義塾大学大学院文学研究科修士課程修了(美学・美術史学)。瀧口修造研究会会報「橄欖」共同編集人。ときの忘れものの「瀧口修造展Ⅰ~Ⅳ」を監修。また自らのコレクションにより「瀧口修造の光跡」展を5回開催中。富山県立近代美術館、渋谷区立松濤美術館、世田谷美術館、市立小樽文学館・美術館などの瀧口展に協力、図録にも寄稿。主な論考に「彼岸のオブジェ―瀧口修造の絵画思考と対物質の精神の余白に」(「太陽」、1993年4月)、「『瀧口修造の詩的実験』の構造と解釈」(「洪水」、2010年7月~2011年7月)、「瀧口修造―生涯と作品」(フランスのシュルレアリスム研究誌「メリュジーヌ」、2016年)など。

◆土渕信彦のエッセイ「瀧口修造の本」は毎月23日の更新ですが、「駒井哲郎と瀧口修造」を特別連載します。

●本日のお勧め作品は『版画掌誌 ときの忘れもの 第4号 北郷悟/内間安瑆』です。

テラコッタによる人物表現で現代の具象彫刻を先導する北郷悟(b.1953)と、伝統木版にモダンな色彩感覚を吹き込み、アメリカ美術界に確固たる地位を築いた内間安瑆(1921-2000)を特集。

挿入版画は、北郷悟の初めての銅版画、内間安瑆の木版と銅版の原版からの後刷りという貴重な作品が仕上がりました。

2001年刊行, B4型変形(32×26cm)、綴じ無し、表紙/箔押・シルクスクリーン刷り、本文/24頁、限定135部

執筆=三上豊(和光大学)、水沢勉(神奈川県立近代美術館)

A版 (限定35部)

北郷悟の銅版《予感》《時代―遠い山》《くり返される呼吸-日常》3点+内間安瑆の木版《Forest Byobu with Bouquet》と銅版《Rose One(B)》計5点。

B版(限定100部)

北郷悟の銅版《くり返される呼吸-日常》+内間安瑆の銅版銅版《Rose One(B)》計2点。

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

◆「第2回エディション展/版画掌誌ときの忘れもの」は本日が最終日です(予約制/WEB展)。

会期=2021年1月6日[水]—1月23日[土]*日・月・祝日休廊

映像制作:WebマガジンColla:J 塩野哲也

『版画掌誌 ときの忘れもの』 は優れた同時代作家の紹介と、歴史の彼方に忘れ去られた作品の発掘を目指し創刊したオリジナル版画入り大型美術誌です。第1号~第5号の概要は1月6日ブログをご覧ください。

●塩見允枝子のエッセイ「フルクサスの回想」第2回を掲載しました。合わせて連載記念の特別頒布会を開催しています。

塩見允枝子先生には11月から2021年4月までの6回にわたりエッセイをご執筆いただきます。12月28日には第2回目の特別頒布会も開催しています。お気軽にお問い合わせください。

塩見允枝子先生には11月から2021年4月までの6回にわたりエッセイをご執筆いただきます。12月28日には第2回目の特別頒布会も開催しています。お気軽にお問い合わせください。●多事多難だった昨年ですが(2020年の回顧はコチラをご覧ください)、今年も画廊空間とネット空間を往還しながら様々な企画を発信していきます。ブログは今年も年中無休です(昨年の執筆者50人をご紹介しました)。

●ときの忘れものが青山から〒113-0021 東京都文京区本駒込5丁目4の1 LAS CASAS に移転して3年が経ちました。

もともと住宅だった阿部勤設計の建物LAS CASASを使って、毎月展覧会(Web展)を開催しています。

WEBマガジン<コラージ2017年12月号18~24頁>の特集も是非ご覧ください。

ときの忘れものはJR及び南北線の駒込駅南口から徒歩約8分です。

TEL: 03-6902-9530、FAX: 03-6902-9531

E-mail:info@tokinowasuremono.com

営業時間=火曜~土曜の平日11時~19時。*日・月・祝日は休廊。

コメント