「日和崎尊夫 星と薔薇」

谷川渥

『版画掌誌ときの忘れもの第5号』(2005年刊)より再録

人はなぜ画家にならずに版画家になるのだろうか。同じ平面に像を現出させることを本分としながら、なぜ直接に画布に描くことをせずに、まずもって版に刻むことを選ぶのだろうか。

もとより、版といっても、版材の違いによって、木版、銅版、石版、シルクスクリーンなどの区別があり、また版の形式の違いによって、凸版、凹版、平版、孔版の区別があって、それゆえ「版に刻む」という表現が必ずしもすべての版にあてはまるわけではない。厳密な意味でこの表現が適用されうるのは、木版と銅版、凸版と凹版だけであろう。鑿によって刻む、彫る、穿つ、掻く、それこそが版本来のありようであって、人が画家ではなく版画家たろうとすることの根本には、まずもって物質的抵抗感に裏打ちされた、そうした手わざへの志向こそがなければなるまい。

日和崎尊夫が画家にならずに版画家に、それも板目木版から始めながら自らの運命に導かれるように木口木版にのめりこんで、その新たな可能性を斬り開くような版画家になったのは、硬い木口に鑿をふるうその物質的な抵抗感、その確かさと不安のようなものにとらえられたからに相違ない。これはまったくの推測だが、幼なくして両親の離婚を経験し母親のもとで成長した日和崎にとって、日本刀の研師でありまた刀剣鑑定士でもあった父親の存在が、彫刻刀(ビュラン)を握るときに多少とも感じられなかったはずはないと思う。日和崎はそうして血の連続性のようなものをひそかに確認していたのではあるまいか。

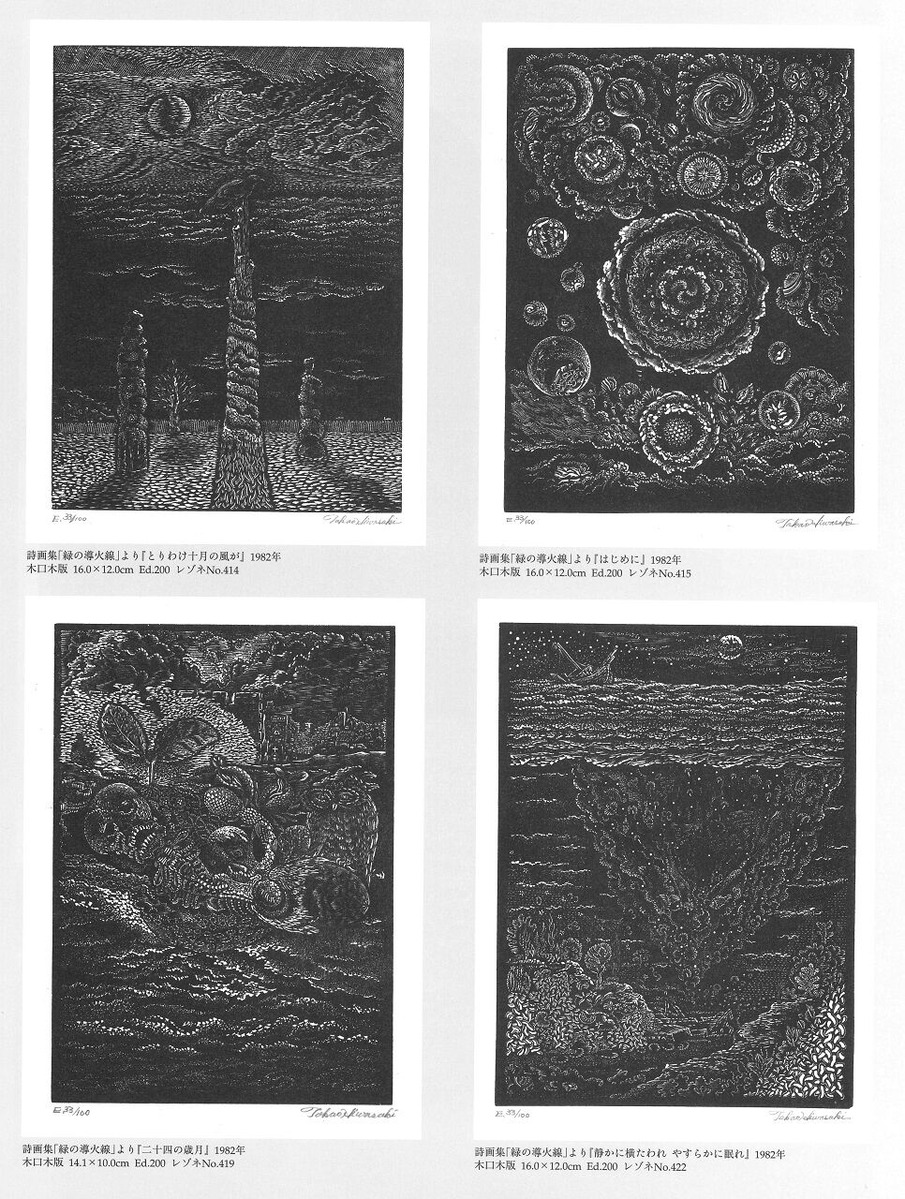

いずれにせよ、日和崎は木口木版画家たることを選んだ。版材は土佐の山奥に原生する巨木の椿である。銅版を刻む同じビュランを用いるから、木口木版は英語で《Wood-engraving》という。精緻な線の表現が可能だが、銅版と決定的に異なるのは、それが黒く塗った版面を彫ることで描線が白く浮かび上がることになる凸版だということである。銅版は彫られた線がポジティヴに現出する凹版だが、木口木版の場合には、黒い面に刻まれた線が、摺られた紙の上にもそのまま白い線として浮かび上がる。その意味で、木口木版は、版とはいえ、原版とそれをうつしとる紙面との陰陽が同一のままなのである。白線彫と称される所以だが、木口木版のこうした特徴は何を意味するだろうか。

一般に「版」は二つの面の接触によって成立する。西洋の伝統的な芸術理念としての「模倣(ミメーシス)」が、うつすものとうつされるものとの間に距離があることを前提とするのに対し、「版」は両者の間の距離がゼロであることではじめて像の成立が可能になる。それは文字どおり「うつしとる」ことを根本とする。 そのためには二つの面が接触しなければならないが、必ずしも原版のイメージがそっくりそのまま紙面にうつしとられるわけではない。版材と版の形式の違いによって微妙な異なりを示すだろうが、二面の間にはその都度不可避的に偶然性が介入する。そのため、「うつしとる」行為において、作家の主体性はおのずからある程度制約を受けざるをえない。版におけるこうした偶然性を他者性と呼びかえることもできようが、これこそが版の醍醐味だと考えられないわけではない。作家は像を発明=創作するばかりではない。像の現出に立ち会いながら、彼はまたそれを発見するのである。

ところが木口木版は、版のなかでもおそらく最も偶然性=他者性の介入の余地の小さいものではないだろうか。もとより版に通有の左右逆像性・鏡像性は避けるわけにはいかないが、木口木版の白線彫は原版とうつしとられた版面との差異をほとんど感じさせない。他者性の介入をあたうかぎり排除することで、作家の主体性はほぼ守られるのである。

日和崎が木口木版にこだわる理由のひとつが、ここにあるのではないか。木口木版の開拓者トーマス・ビューイックの技法を継承して独自の世界を展開したウィリアム・ブレイクの作品のなかに、いみじくも神が天から地上にコンパスで線を引きながら世界を創造するという図柄のものがあるが、木口木版画家もまさしく己れを一個の神として線的に世界を創造するといえるだろう。日和崎は木ロ木版というものに出会って、その都度、神としての創造に身を委ねることを選んだのだ。

黒一色の闇を前にして「光あれ!」という。 そこから創造が開始される。日和崎自身は、そのことをこんなふうに記している。

版面は黒一色の闇である。この暗闇に光りを当てる、つまりビュランで刻むことだ。これはいまだ名前すら持たぬひとつの存在に証明をあてて、このものの所在を明らかにし現実世界へ連れ出して来ることを意味する。夜空に星が美しい事と無関係では無いようだ。

(『木口木版画鑑賞のためのテクニック』 )

さすがに自分を創造者たる神と明言しているわけではないが、ここで日和崎が「星」という語を用いていることに注意しよう。この語はさまざまな想いを喚び起こす。たとえば、『マラルメ詩集』の冒頭を飾る「礼」という詩篇の最終行に、「わが船の帆の素白(ましろ)なる悩み」(鈴木信太郎訳)なる詩句がある。ここでマラルメは、航海に出る船の帆(トワール)の白さと、詩的エクリチュールを持つノートのページの白さとをかけ、孤独で苦難にみちた創造的行程を前にした自らの心境を「素白(ましろ)なる悩み」と表現しているわけである。白い空 に黒い星を置いていく詩人のこの作業は、まだ何も描かれていない真白な画布(トワール)を前にした画家にも同様に課せられるはずで、その意味で「素白(ましろ)なる悩み」は詩人と画家とに共通のものであろう。日和崎の木口木版は、白と黒の反転という違いこそあれ、このマラルメの表現を想い起こさせる。漆黒の闇に白い星を刻むこと、それは同じように創造的行程の「悩み」を前提とするだろう。

「星」の想像力の系譜を辿ったら、きりがないかもしれない。カントの「わが上なる星の輝く夜空」(『実践理性批判』)などというあまりにも有名な文句が口をついて出るが、ここではもうひとつ、ベルクソンの『道徳と宗教の二源泉』のなかの一節に触れておこう。そこでベルクソンは、哲学的営為において言語以前の精神の秘密を言語表現によって可能なかぎり根源的な姿のままに顕在化せんとする努力を、「たちまち闇のなかに没し去る星を再び輝かせようとする眼」の努力にたとえている。「書物を書かねばならぬという義務など決してない」と断言するベルクソンは、「すべては一巻の書物に帰着するために存在する」と主張するマラルメとは、たしかに対極的な地点に立っているように見える。にもかかわらず、「星」を輝かせようとするその努力において、両者はまぎれもなくつながっているといわなければなるまい。

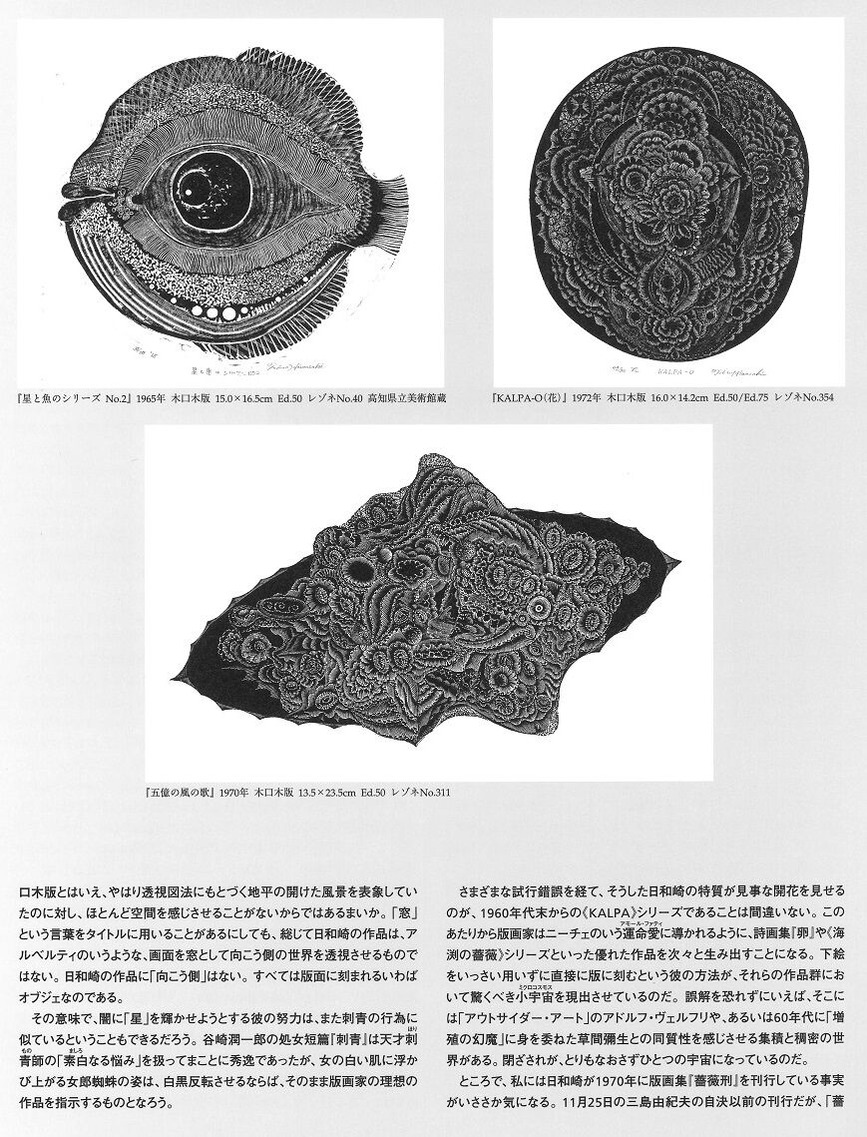

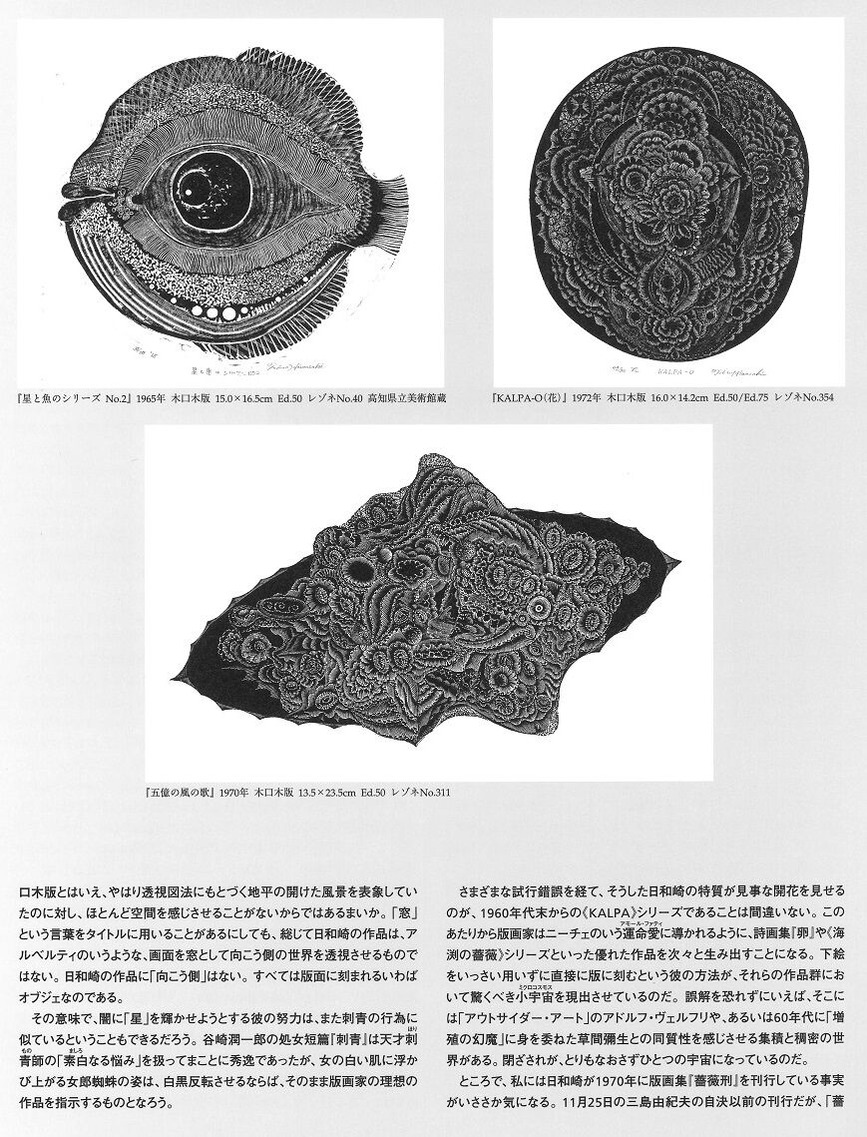

私がこんなにも「星」にこだわるのは、日和崎自身が、版画家としての出発に当たって、自らの版の行為と夜空に星を輝かせるわざとをパラレルに考えていたふしがあるからだ。1964年の板目木版の多色刷りの作品にすでに〈星の歌No.1〉とある。木口木版になってから「星」という語のつく作品はそれこそ枚挙に暇がないほどで、《星たち》《星の落し子》《食星帯のかたち》《流れる星》《星のいとなみ》《星のたたかい》《宙かける星の季節労働者》《星と魚のシリーズ》《星の幻想》…と延々と続く。つまり彼にとって「星」は、表象される対象であるばかりでなく、世界創造のメタファーそのものでもあったということだろう。いささか言葉遊び的にいえば、「星」は書くこと、描くこと、そして掻くことにおいて、同一の意味をもつわけである。

しかしなによりも問題は、そうして創造される世界である。日和崎の表象する「星」は、おおむね閉ざされた円形のなかに無数の細密な線をかかえこむ特異な姿を呈している。それはしかし、彼が制作する他のタイトルの作品群、《鏡》や《眼》や《クモ》や《窓》や《花》などと、ほとんど違った印象を与えることはない。 木口木版特有の精緻な刻線と白黒の二元的構造は、日本美術に特徴的な傾向といっていいかもしれぬ朦朧体やぼかしとは対照的に、曖昧な表現や雰囲気の介入を許さないはずだ。とはいえ、日和崎の作品は、曖昧さとは遠いままに、タイトルとそれゆえ表象された対象との差異を超えて、なにか同じような印象を与えずにはいない。

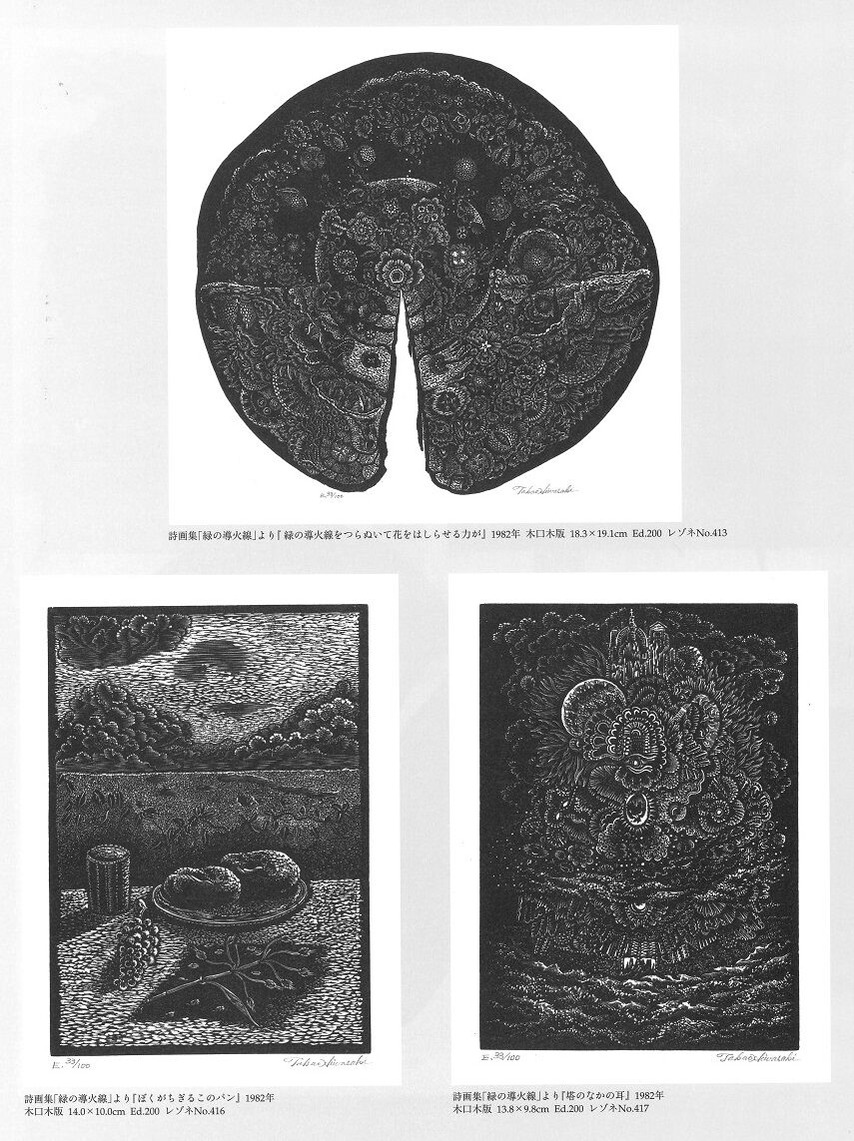

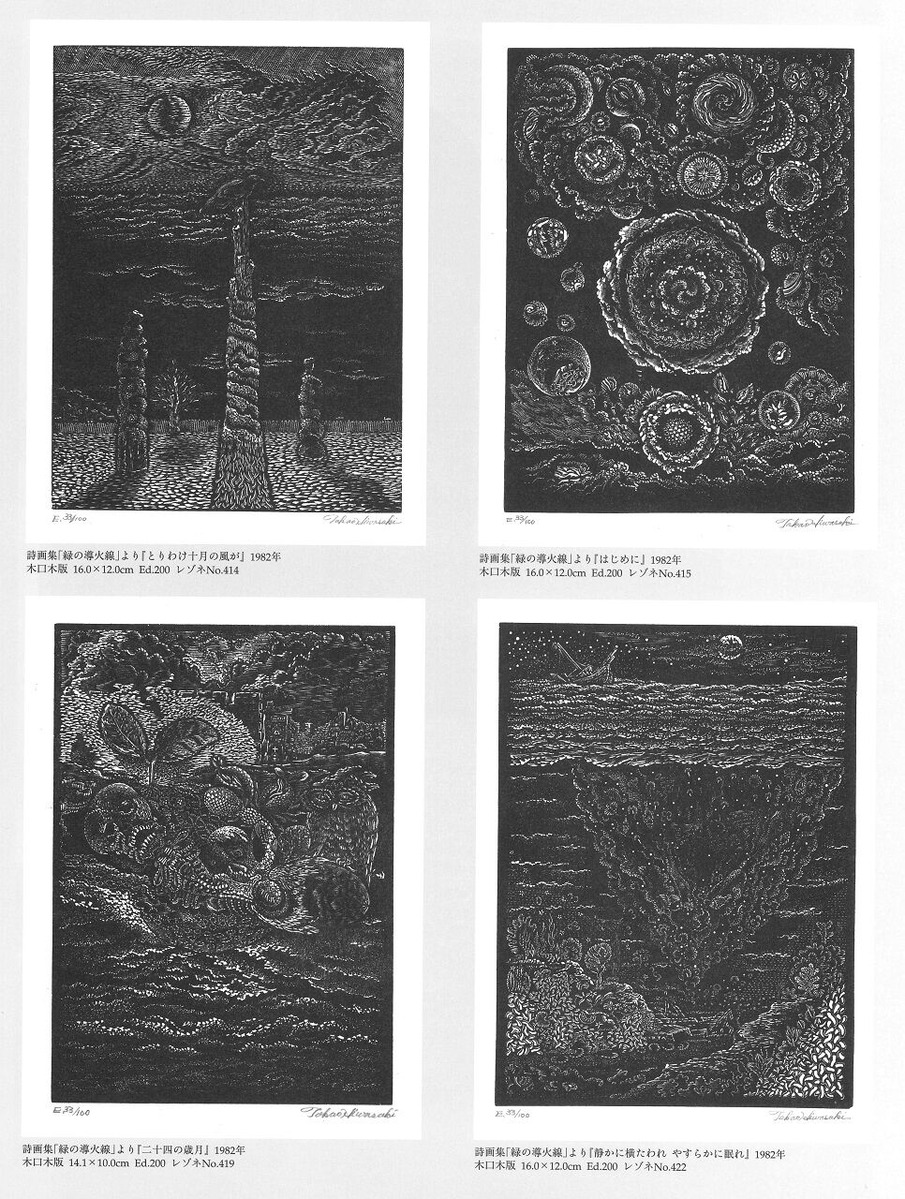

それはなによりも彼の作品が、基本的にいわば閉ざされていることから来るのではないだろうか。ギュスターヴ・ドレやウィリアム・ブレイクの作品が、木口木版とはいえ、やはり透視図法にもとづく地平の開けた風景を表象していたのに対し、ほとんど空間を感じさせることがないからではあるまいか。「窓」という言葉をタイトルに用いることがあるにしても、総じて日和崎の作品は、アルベルティのいうような、画面を窓として向こう側の世界を透視させるものではない。日和崎の作品に「向こう側」はない。すべては版面に刻まれるいわばオブジェなのである。

その意味で、闇に「星」を輝かせようとする彼の努力は、また刺青の行為に似ているということもできるだろう。谷崎潤一郎の処女短篇『刺青』は天才刺青(ほりもの)師の「素白(ましろ)なる悩み」を扱ってまことに秀逸であったが、女の白い肌に浮かび上がる女郎蜘蛛の姿は、白黒反転させるならば、そのまま版画家の理想の作品を指示するものとなろう。

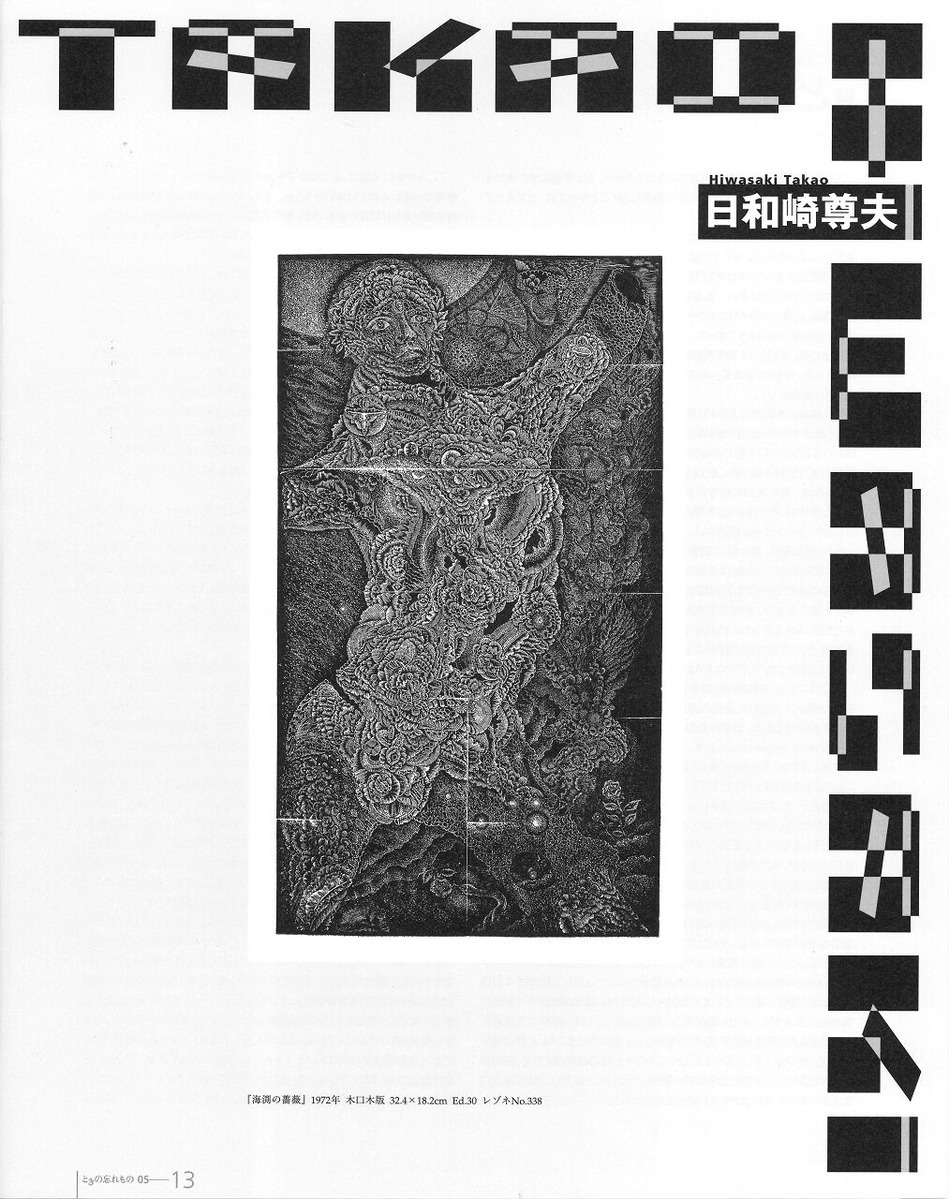

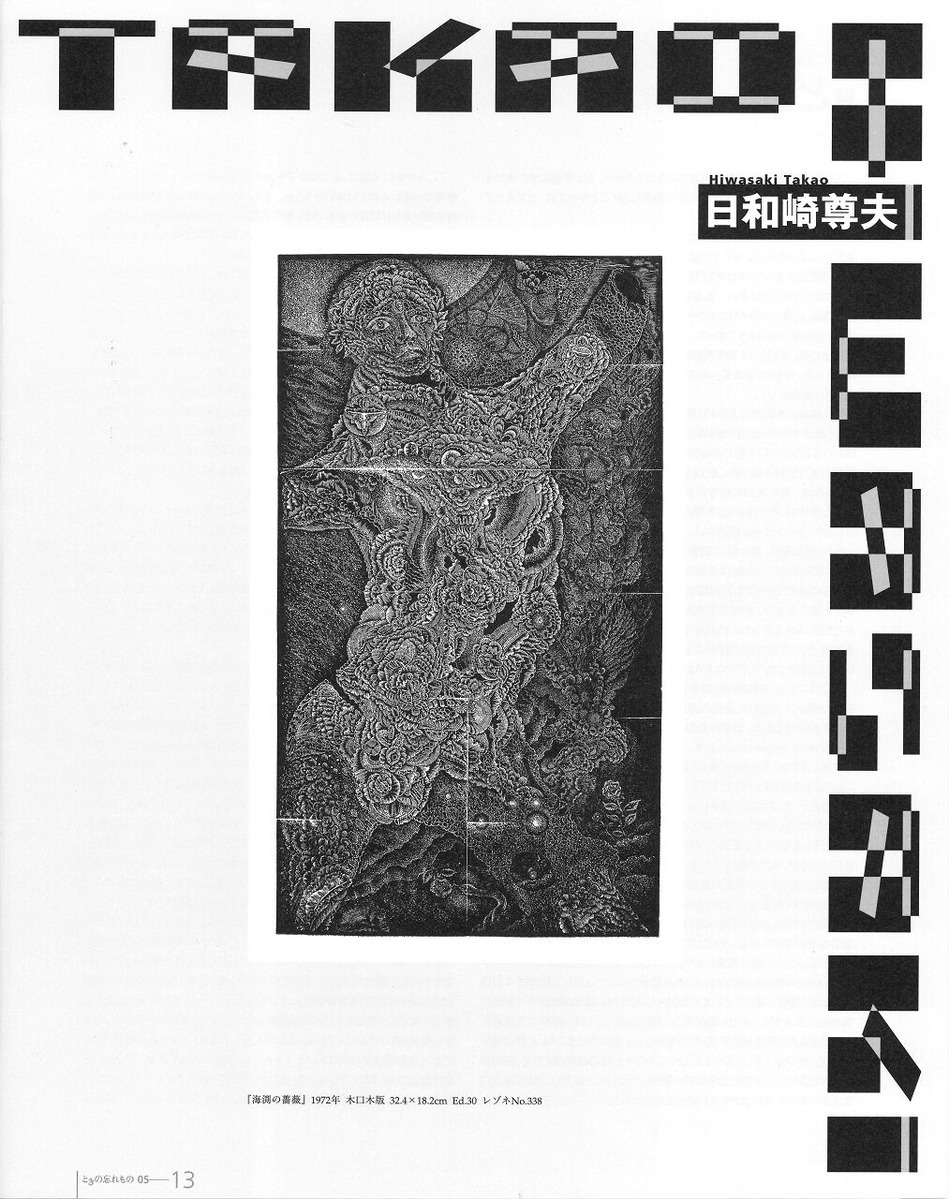

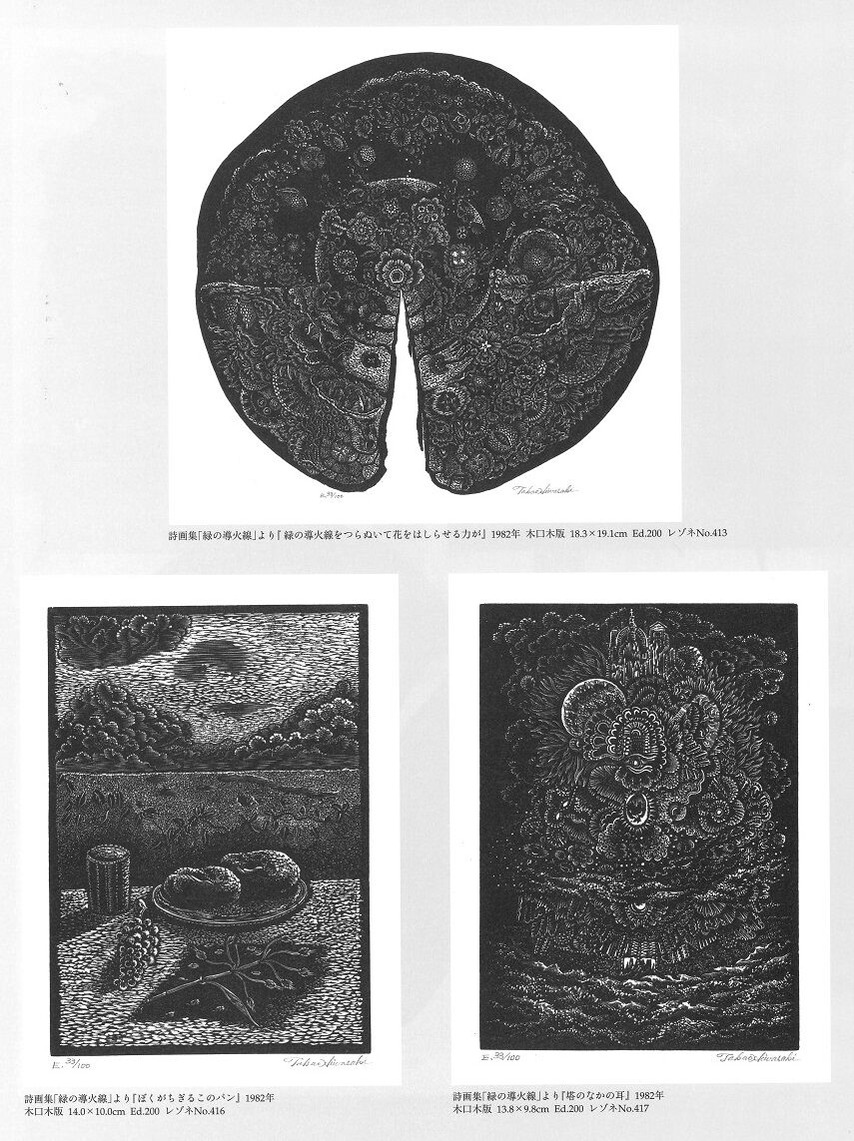

さまざまな試行錯誤を経て、そうした日和崎の特質が見事な開花を見せるのが、1960年代末からの《KALPA》シリーズであることは間違いない。このあたりから版画家はニーチェのいう運命愛(アモール・ファティ)に導かれるように、詩画集『卵』や《海渕の薔薇》シリーズといった優れた作品を次々と生み出すことになる。下絵をいっさい用いずに直接に版に刻むという彼の方法が、それらの作品群において驚くべき小宇宙(ミクロコスモス)を現出させているのだ。誤解を恐れずにいえば、そこには「アウトサイダー・アート」のアドルフ・ヴェルフリや、あるいは60年代に「増殖の幻魔」に身を委ねた草間彌生との同質性を感じさせる集積と稠密の世界がある。閉ざされが、とりもなおさずひとつの宇宙になっているのだ。

ところで、私には日和崎が1970年に版画集『薔薇刑』を刊行している事実がいささか気になる。11月25日の三島由紀夫の自決以前の刊行だが、「薔薇刑」という言葉が、三島を被写体とした細江英公の写真集(1963年)のタイトルに由来することは明らかだからである。このあたりの事情を私は詳らかにしないが、しかし版画家が三島その人よりも薔薇という存在そのもののほうにこだわっていただろうことはおそらく間違いない。全12点の作品のなかには、矢のかわりに薔薇の枝に身を貫かれた聖セバスチャンの像などという、いささか日和崎らしからぬものも混じってはいるが、彼のまなざしが薔薇の花のありようそのものに向けられていたことは確かだろう。1972年の《海渕の薔薇》シリーズにいたっていっそう精緻な表現を獲得することになる薔薇の花のありようとは、いみじくも三島がその戯曲『薔薇と海賊』のなかで、定代の幽霊に「薔薇の外側はまた内側」といわせ、勘次の幽霊に「薔薇こそは世界を包みます」といわせた、内と外の二元論を無化し、それ自体世界になりかわるようなありようにほかならない。日和崎の優れた作品は、ほとんどすべて薔薇の花のようだということができるのである。三島は『薔薇と海賊』の初演の文学座のプログラムに、「世界は虚妄だ、といふのは一つ観点であつて、世界は薔薇だ、 と言ひ直すことだつてできる」と書いたが、これは版画家が到達した心境でもなかったろうか。

夜空に輝ける星がまた世界を包む薔薇でもある―それが日和崎尊夫の木口木版に対する、たぶん最も美しい形容である。

(たにがわ あつし)

■谷川渥

1948年東京生まれ。1972年東京大学文学部美学芸術学科卒業。

1978年同大学院博士課程修了。現在、國学院大学文学部教授。専攻は美学。主な著書に『形象 と時間』(講談社学術文庫 1998年)、『鏡と皮膚』(ちくま学芸文庫 2001年)、『美学の逆説』(ちくま学芸文庫 2003年)、『廃墟の美学』(集英社新書 2003年)他。

●『版画掌誌ときの忘れもの 第5号 ジョナス・メカス/日和崎尊夫』

一昨年96歳で死去したジョナス・メカス(1922-2019)のフローズン・フィルム・フレームズ(静止した映画)と呼ぶ写真作品の紹介と、50歳の若さで死去した木口木版画家の日和崎尊夫(1941-1992)を特集。

最終巻となった第5号刊行記念の「ジョナス・メカス展」2005年10月に開催しました。メカスさんはNYから四度目の来日をされました。結局これが最後の来日となりました。今回第5号A版、B版お買い上げの方には先着5名様に、その折にメカスさんにサインしていただいた案内状をおつけします。

2005年11月11日刊行

2005年11月11日刊行

B4型変形(32×26cm)、綴じ無し、表紙は箔押・シルクスクリーン刷り、本文24頁、限定70部

ジョナス・メカス特集テキスト=ジョナス・メカス、ヴィータウタス・ランズベルギス(リトアニア初代大統領)

日和崎尊夫特集テキスト=谷川渥(美学者・批評家)

A版-A(限定15部)

ジョナス・メカスの写真作品《ジプシーの予言》、シルクスクリーン《わが街ニューヨークに捧げるラブ・レター》2点+日和崎尊夫の木口木版画《たがねの花》《殖》2点、計4点入り。

A版-B(限定20部)

ジョナス・メカスの写真作品《リキテンスタインのモデル》、シルクスクリーン《わが街ニューヨークに捧げるラブ・レター》2点+日和崎尊夫の木口木版画《たがねの花》《殖》2点、計4点入り。

B版(限定35部)

ジョナス・メカスのシルクスクリーン《わが街ニューヨークに捧げるラブ・レター》1点+日和崎尊夫の木口木版画《たがねの花》《殖》2点、計3点入り。

ジョナス・メカス Jonas MEKAS

ジョナス・メカス Jonas MEKAS

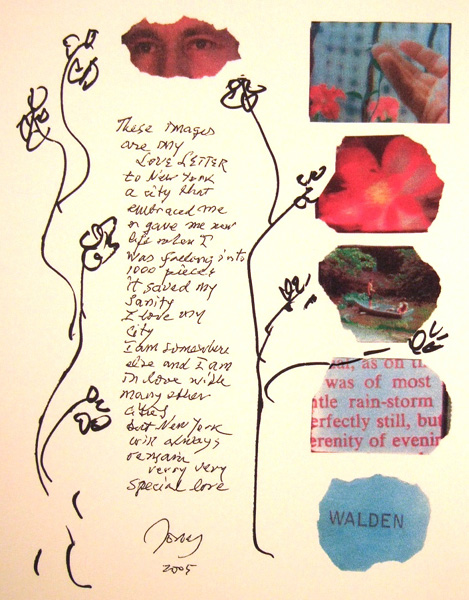

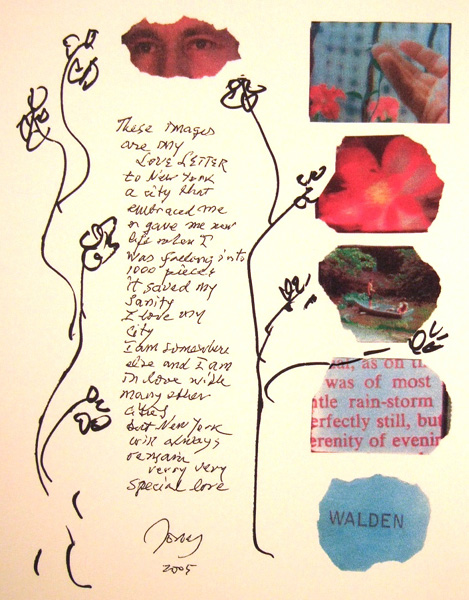

《わが街ニューヨークに捧げるラブ・レター》

2005年

シルクスクリーン

イメージサイズ:26.0×20.0cm

シートサイズ:32.0×51.5cm

Ed.70

サインあり

※『版画掌誌ときの忘れもの』第5号 A版-A、A版-B、B版に挿入

ジョナス・メカス Jonas MEKAS

ジョナス・メカス Jonas MEKAS

《ジプシーの予言》

"the gypsy told me

the gypsy read it from the cards

the gypsy told me I'll have a big journey and I'll find myself beyond the sea"

2005年

写真(ラムダプリント)

イメージサイズ:24.5×12.5cm

シートサイズ:30.5×24.5cm

Ed.15

サインあり

※『版画掌誌ときの忘れもの』第5号 A版-Aに挿入

ジョナス・メカス Jonas MEKAS

ジョナス・メカス Jonas MEKAS

《リキテンスタインのモデル》

"Roy Lichtenstein’s model…. Filmed at Andy Warhol’s studio, December 15,1976.From the film, He Stands in a Desert Counting the Seconds of His Life"

2005年

写真(ラムダプリント)

イメージサイズ:24.4×18.9cm

シートサイズ:30.5×24.5cm

Ed.20

サインあり

※『版画掌誌ときの忘れもの』第5号 A版-Bに挿入

日和崎尊夫 HIWASAKI Takao

日和崎尊夫 HIWASAKI Takao

《たがねの花》

1978年

木口木版

イメージサイズ:7.2×11.2cm

シートサイズ:24.2×30.2cm

Ed.175

サインあり

レゾネNo.384 (1995年 高知県立美術館・渋谷区立松濤美術館)

※『版画掌誌ときの忘れもの』第5号 A版-A、A版-B、B版に挿入

日和崎尊夫 HIWASAKI Takao

日和崎尊夫 HIWASAKI Takao

《殖》

1972年原版制作(1978年摺り)

木口木版

イメージサイズ:7.8×8.5cm

シートサイズ:16.0×15.4cm

Ed.2500

版上サインあり

レゾネNo.337 (1995年 高知県立美術館・渋谷区立松濤美術館)

※『版画掌誌ときの忘れもの』第5号 A版-A、A版-B、B版、分冊として刊行したC版に挿入

優れた同時代作家の紹介と、歴史の彼方に忘れ去られた作品の発掘を目指し刊行したオリジナル版画入り大型美術誌『版画掌誌ときの忘れもの』1~5号までの紹介を本日でとりあえず終了します。

オリジナル性豊かな版画作品を制作してくれた5人の作家、新発掘を含む版画原版他を快く提供してくださった作家のご遺族、深い思索にみちた作家論を執筆していただいた皆様をはじめ、全号のデザインを担当してくれた故・北澤敏彦さん、第一線研究者や文学者による魅力的なテキストを引き出してくれた編集の三上豊さんにも、心より感謝いたします。

全てのテキストを再録できたわかではありませんが、機会をみて順次ご紹介していく予定です。

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

-----------------------------------------------

●塩見允枝子のエッセイ「フルクサスの回想」第3回を掲載しました。合わせて連載記念の特別頒布会を開催しています。

塩見允枝子先生には11月から2021年4月までの6回にわたりエッセイをご執筆いただきます。1月28日には第3回目の特別頒布会も開催しました。お気軽にお問い合わせください。

塩見允枝子先生には11月から2021年4月までの6回にわたりエッセイをご執筆いただきます。1月28日には第3回目の特別頒布会も開催しました。お気軽にお問い合わせください。

●多事多難だった昨年ですが(2020年の回顧はコチラをご覧ください)、今年も画廊空間とネット空間を往還しながら様々な企画を発信していきます。ブログは今年も年中無休です(昨年の執筆者50人をご紹介しました)。

●ときの忘れものが青山から〒113-0021 東京都文京区本駒込5丁目4の1 LAS CASAS に移転して3年が経ちました。

もともと住宅だった阿部勤設計の建物LAS CASASを使って、毎月展覧会(Web展)を開催しています。

WEBマガジン<コラージ2017年12月号18~24頁>の特集も是非ご覧ください。

ときの忘れものはJR及び南北線の駒込駅南口から徒歩約8分です。

TEL: 03-6902-9530、FAX: 03-6902-9531

E-mail:info@tokinowasuremono.com

営業時間=火曜~土曜の平日11時~19時。*日・月・祝日は休廊。

谷川渥

『版画掌誌ときの忘れもの第5号』(2005年刊)より再録

人はなぜ画家にならずに版画家になるのだろうか。同じ平面に像を現出させることを本分としながら、なぜ直接に画布に描くことをせずに、まずもって版に刻むことを選ぶのだろうか。

もとより、版といっても、版材の違いによって、木版、銅版、石版、シルクスクリーンなどの区別があり、また版の形式の違いによって、凸版、凹版、平版、孔版の区別があって、それゆえ「版に刻む」という表現が必ずしもすべての版にあてはまるわけではない。厳密な意味でこの表現が適用されうるのは、木版と銅版、凸版と凹版だけであろう。鑿によって刻む、彫る、穿つ、掻く、それこそが版本来のありようであって、人が画家ではなく版画家たろうとすることの根本には、まずもって物質的抵抗感に裏打ちされた、そうした手わざへの志向こそがなければなるまい。

日和崎尊夫が画家にならずに版画家に、それも板目木版から始めながら自らの運命に導かれるように木口木版にのめりこんで、その新たな可能性を斬り開くような版画家になったのは、硬い木口に鑿をふるうその物質的な抵抗感、その確かさと不安のようなものにとらえられたからに相違ない。これはまったくの推測だが、幼なくして両親の離婚を経験し母親のもとで成長した日和崎にとって、日本刀の研師でありまた刀剣鑑定士でもあった父親の存在が、彫刻刀(ビュラン)を握るときに多少とも感じられなかったはずはないと思う。日和崎はそうして血の連続性のようなものをひそかに確認していたのではあるまいか。

いずれにせよ、日和崎は木口木版画家たることを選んだ。版材は土佐の山奥に原生する巨木の椿である。銅版を刻む同じビュランを用いるから、木口木版は英語で《Wood-engraving》という。精緻な線の表現が可能だが、銅版と決定的に異なるのは、それが黒く塗った版面を彫ることで描線が白く浮かび上がることになる凸版だということである。銅版は彫られた線がポジティヴに現出する凹版だが、木口木版の場合には、黒い面に刻まれた線が、摺られた紙の上にもそのまま白い線として浮かび上がる。その意味で、木口木版は、版とはいえ、原版とそれをうつしとる紙面との陰陽が同一のままなのである。白線彫と称される所以だが、木口木版のこうした特徴は何を意味するだろうか。

一般に「版」は二つの面の接触によって成立する。西洋の伝統的な芸術理念としての「模倣(ミメーシス)」が、うつすものとうつされるものとの間に距離があることを前提とするのに対し、「版」は両者の間の距離がゼロであることではじめて像の成立が可能になる。それは文字どおり「うつしとる」ことを根本とする。 そのためには二つの面が接触しなければならないが、必ずしも原版のイメージがそっくりそのまま紙面にうつしとられるわけではない。版材と版の形式の違いによって微妙な異なりを示すだろうが、二面の間にはその都度不可避的に偶然性が介入する。そのため、「うつしとる」行為において、作家の主体性はおのずからある程度制約を受けざるをえない。版におけるこうした偶然性を他者性と呼びかえることもできようが、これこそが版の醍醐味だと考えられないわけではない。作家は像を発明=創作するばかりではない。像の現出に立ち会いながら、彼はまたそれを発見するのである。

ところが木口木版は、版のなかでもおそらく最も偶然性=他者性の介入の余地の小さいものではないだろうか。もとより版に通有の左右逆像性・鏡像性は避けるわけにはいかないが、木口木版の白線彫は原版とうつしとられた版面との差異をほとんど感じさせない。他者性の介入をあたうかぎり排除することで、作家の主体性はほぼ守られるのである。

日和崎が木口木版にこだわる理由のひとつが、ここにあるのではないか。木口木版の開拓者トーマス・ビューイックの技法を継承して独自の世界を展開したウィリアム・ブレイクの作品のなかに、いみじくも神が天から地上にコンパスで線を引きながら世界を創造するという図柄のものがあるが、木口木版画家もまさしく己れを一個の神として線的に世界を創造するといえるだろう。日和崎は木ロ木版というものに出会って、その都度、神としての創造に身を委ねることを選んだのだ。

黒一色の闇を前にして「光あれ!」という。 そこから創造が開始される。日和崎自身は、そのことをこんなふうに記している。

版面は黒一色の闇である。この暗闇に光りを当てる、つまりビュランで刻むことだ。これはいまだ名前すら持たぬひとつの存在に証明をあてて、このものの所在を明らかにし現実世界へ連れ出して来ることを意味する。夜空に星が美しい事と無関係では無いようだ。

(『木口木版画鑑賞のためのテクニック』 )

さすがに自分を創造者たる神と明言しているわけではないが、ここで日和崎が「星」という語を用いていることに注意しよう。この語はさまざまな想いを喚び起こす。たとえば、『マラルメ詩集』の冒頭を飾る「礼」という詩篇の最終行に、「わが船の帆の素白(ましろ)なる悩み」(鈴木信太郎訳)なる詩句がある。ここでマラルメは、航海に出る船の帆(トワール)の白さと、詩的エクリチュールを持つノートのページの白さとをかけ、孤独で苦難にみちた創造的行程を前にした自らの心境を「素白(ましろ)なる悩み」と表現しているわけである。白い空 に黒い星を置いていく詩人のこの作業は、まだ何も描かれていない真白な画布(トワール)を前にした画家にも同様に課せられるはずで、その意味で「素白(ましろ)なる悩み」は詩人と画家とに共通のものであろう。日和崎の木口木版は、白と黒の反転という違いこそあれ、このマラルメの表現を想い起こさせる。漆黒の闇に白い星を刻むこと、それは同じように創造的行程の「悩み」を前提とするだろう。

「星」の想像力の系譜を辿ったら、きりがないかもしれない。カントの「わが上なる星の輝く夜空」(『実践理性批判』)などというあまりにも有名な文句が口をついて出るが、ここではもうひとつ、ベルクソンの『道徳と宗教の二源泉』のなかの一節に触れておこう。そこでベルクソンは、哲学的営為において言語以前の精神の秘密を言語表現によって可能なかぎり根源的な姿のままに顕在化せんとする努力を、「たちまち闇のなかに没し去る星を再び輝かせようとする眼」の努力にたとえている。「書物を書かねばならぬという義務など決してない」と断言するベルクソンは、「すべては一巻の書物に帰着するために存在する」と主張するマラルメとは、たしかに対極的な地点に立っているように見える。にもかかわらず、「星」を輝かせようとするその努力において、両者はまぎれもなくつながっているといわなければなるまい。

私がこんなにも「星」にこだわるのは、日和崎自身が、版画家としての出発に当たって、自らの版の行為と夜空に星を輝かせるわざとをパラレルに考えていたふしがあるからだ。1964年の板目木版の多色刷りの作品にすでに〈星の歌No.1〉とある。木口木版になってから「星」という語のつく作品はそれこそ枚挙に暇がないほどで、《星たち》《星の落し子》《食星帯のかたち》《流れる星》《星のいとなみ》《星のたたかい》《宙かける星の季節労働者》《星と魚のシリーズ》《星の幻想》…と延々と続く。つまり彼にとって「星」は、表象される対象であるばかりでなく、世界創造のメタファーそのものでもあったということだろう。いささか言葉遊び的にいえば、「星」は書くこと、描くこと、そして掻くことにおいて、同一の意味をもつわけである。

しかしなによりも問題は、そうして創造される世界である。日和崎の表象する「星」は、おおむね閉ざされた円形のなかに無数の細密な線をかかえこむ特異な姿を呈している。それはしかし、彼が制作する他のタイトルの作品群、《鏡》や《眼》や《クモ》や《窓》や《花》などと、ほとんど違った印象を与えることはない。 木口木版特有の精緻な刻線と白黒の二元的構造は、日本美術に特徴的な傾向といっていいかもしれぬ朦朧体やぼかしとは対照的に、曖昧な表現や雰囲気の介入を許さないはずだ。とはいえ、日和崎の作品は、曖昧さとは遠いままに、タイトルとそれゆえ表象された対象との差異を超えて、なにか同じような印象を与えずにはいない。

それはなによりも彼の作品が、基本的にいわば閉ざされていることから来るのではないだろうか。ギュスターヴ・ドレやウィリアム・ブレイクの作品が、木口木版とはいえ、やはり透視図法にもとづく地平の開けた風景を表象していたのに対し、ほとんど空間を感じさせることがないからではあるまいか。「窓」という言葉をタイトルに用いることがあるにしても、総じて日和崎の作品は、アルベルティのいうような、画面を窓として向こう側の世界を透視させるものではない。日和崎の作品に「向こう側」はない。すべては版面に刻まれるいわばオブジェなのである。

その意味で、闇に「星」を輝かせようとする彼の努力は、また刺青の行為に似ているということもできるだろう。谷崎潤一郎の処女短篇『刺青』は天才刺青(ほりもの)師の「素白(ましろ)なる悩み」を扱ってまことに秀逸であったが、女の白い肌に浮かび上がる女郎蜘蛛の姿は、白黒反転させるならば、そのまま版画家の理想の作品を指示するものとなろう。

さまざまな試行錯誤を経て、そうした日和崎の特質が見事な開花を見せるのが、1960年代末からの《KALPA》シリーズであることは間違いない。このあたりから版画家はニーチェのいう運命愛(アモール・ファティ)に導かれるように、詩画集『卵』や《海渕の薔薇》シリーズといった優れた作品を次々と生み出すことになる。下絵をいっさい用いずに直接に版に刻むという彼の方法が、それらの作品群において驚くべき小宇宙(ミクロコスモス)を現出させているのだ。誤解を恐れずにいえば、そこには「アウトサイダー・アート」のアドルフ・ヴェルフリや、あるいは60年代に「増殖の幻魔」に身を委ねた草間彌生との同質性を感じさせる集積と稠密の世界がある。閉ざされが、とりもなおさずひとつの宇宙になっているのだ。

ところで、私には日和崎が1970年に版画集『薔薇刑』を刊行している事実がいささか気になる。11月25日の三島由紀夫の自決以前の刊行だが、「薔薇刑」という言葉が、三島を被写体とした細江英公の写真集(1963年)のタイトルに由来することは明らかだからである。このあたりの事情を私は詳らかにしないが、しかし版画家が三島その人よりも薔薇という存在そのもののほうにこだわっていただろうことはおそらく間違いない。全12点の作品のなかには、矢のかわりに薔薇の枝に身を貫かれた聖セバスチャンの像などという、いささか日和崎らしからぬものも混じってはいるが、彼のまなざしが薔薇の花のありようそのものに向けられていたことは確かだろう。1972年の《海渕の薔薇》シリーズにいたっていっそう精緻な表現を獲得することになる薔薇の花のありようとは、いみじくも三島がその戯曲『薔薇と海賊』のなかで、定代の幽霊に「薔薇の外側はまた内側」といわせ、勘次の幽霊に「薔薇こそは世界を包みます」といわせた、内と外の二元論を無化し、それ自体世界になりかわるようなありようにほかならない。日和崎の優れた作品は、ほとんどすべて薔薇の花のようだということができるのである。三島は『薔薇と海賊』の初演の文学座のプログラムに、「世界は虚妄だ、といふのは一つ観点であつて、世界は薔薇だ、 と言ひ直すことだつてできる」と書いたが、これは版画家が到達した心境でもなかったろうか。

夜空に輝ける星がまた世界を包む薔薇でもある―それが日和崎尊夫の木口木版に対する、たぶん最も美しい形容である。

(たにがわ あつし)

■谷川渥

1948年東京生まれ。1972年東京大学文学部美学芸術学科卒業。

1978年同大学院博士課程修了。現在、國学院大学文学部教授。専攻は美学。主な著書に『形象 と時間』(講談社学術文庫 1998年)、『鏡と皮膚』(ちくま学芸文庫 2001年)、『美学の逆説』(ちくま学芸文庫 2003年)、『廃墟の美学』(集英社新書 2003年)他。

●『版画掌誌ときの忘れもの 第5号 ジョナス・メカス/日和崎尊夫』

一昨年96歳で死去したジョナス・メカス(1922-2019)のフローズン・フィルム・フレームズ(静止した映画)と呼ぶ写真作品の紹介と、50歳の若さで死去した木口木版画家の日和崎尊夫(1941-1992)を特集。

最終巻となった第5号刊行記念の「ジョナス・メカス展」2005年10月に開催しました。メカスさんはNYから四度目の来日をされました。結局これが最後の来日となりました。今回第5号A版、B版お買い上げの方には先着5名様に、その折にメカスさんにサインしていただいた案内状をおつけします。

2005年11月11日刊行

2005年11月11日刊行B4型変形(32×26cm)、綴じ無し、表紙は箔押・シルクスクリーン刷り、本文24頁、限定70部

ジョナス・メカス特集テキスト=ジョナス・メカス、ヴィータウタス・ランズベルギス(リトアニア初代大統領)

日和崎尊夫特集テキスト=谷川渥(美学者・批評家)

A版-A(限定15部)

ジョナス・メカスの写真作品《ジプシーの予言》、シルクスクリーン《わが街ニューヨークに捧げるラブ・レター》2点+日和崎尊夫の木口木版画《たがねの花》《殖》2点、計4点入り。

A版-B(限定20部)

ジョナス・メカスの写真作品《リキテンスタインのモデル》、シルクスクリーン《わが街ニューヨークに捧げるラブ・レター》2点+日和崎尊夫の木口木版画《たがねの花》《殖》2点、計4点入り。

B版(限定35部)

ジョナス・メカスのシルクスクリーン《わが街ニューヨークに捧げるラブ・レター》1点+日和崎尊夫の木口木版画《たがねの花》《殖》2点、計3点入り。

ジョナス・メカス Jonas MEKAS

ジョナス・メカス Jonas MEKAS《わが街ニューヨークに捧げるラブ・レター》

2005年

シルクスクリーン

イメージサイズ:26.0×20.0cm

シートサイズ:32.0×51.5cm

Ed.70

サインあり

※『版画掌誌ときの忘れもの』第5号 A版-A、A版-B、B版に挿入

ジョナス・メカス Jonas MEKAS

ジョナス・メカス Jonas MEKAS《ジプシーの予言》

"the gypsy told me

the gypsy read it from the cards

the gypsy told me I'll have a big journey and I'll find myself beyond the sea"

2005年

写真(ラムダプリント)

イメージサイズ:24.5×12.5cm

シートサイズ:30.5×24.5cm

Ed.15

サインあり

※『版画掌誌ときの忘れもの』第5号 A版-Aに挿入

ジョナス・メカス Jonas MEKAS

ジョナス・メカス Jonas MEKAS《リキテンスタインのモデル》

"Roy Lichtenstein’s model…. Filmed at Andy Warhol’s studio, December 15,1976.From the film, He Stands in a Desert Counting the Seconds of His Life"

2005年

写真(ラムダプリント)

イメージサイズ:24.4×18.9cm

シートサイズ:30.5×24.5cm

Ed.20

サインあり

※『版画掌誌ときの忘れもの』第5号 A版-Bに挿入

日和崎尊夫 HIWASAKI Takao

日和崎尊夫 HIWASAKI Takao《たがねの花》

1978年

木口木版

イメージサイズ:7.2×11.2cm

シートサイズ:24.2×30.2cm

Ed.175

サインあり

レゾネNo.384 (1995年 高知県立美術館・渋谷区立松濤美術館)

※『版画掌誌ときの忘れもの』第5号 A版-A、A版-B、B版に挿入

日和崎尊夫 HIWASAKI Takao

日和崎尊夫 HIWASAKI Takao《殖》

1972年原版制作(1978年摺り)

木口木版

イメージサイズ:7.8×8.5cm

シートサイズ:16.0×15.4cm

Ed.2500

版上サインあり

レゾネNo.337 (1995年 高知県立美術館・渋谷区立松濤美術館)

※『版画掌誌ときの忘れもの』第5号 A版-A、A版-B、B版、分冊として刊行したC版に挿入

優れた同時代作家の紹介と、歴史の彼方に忘れ去られた作品の発掘を目指し刊行したオリジナル版画入り大型美術誌『版画掌誌ときの忘れもの』1~5号までの紹介を本日でとりあえず終了します。

オリジナル性豊かな版画作品を制作してくれた5人の作家、新発掘を含む版画原版他を快く提供してくださった作家のご遺族、深い思索にみちた作家論を執筆していただいた皆様をはじめ、全号のデザインを担当してくれた故・北澤敏彦さん、第一線研究者や文学者による魅力的なテキストを引き出してくれた編集の三上豊さんにも、心より感謝いたします。

全てのテキストを再録できたわかではありませんが、機会をみて順次ご紹介していく予定です。

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

-----------------------------------------------

●塩見允枝子のエッセイ「フルクサスの回想」第3回を掲載しました。合わせて連載記念の特別頒布会を開催しています。

塩見允枝子先生には11月から2021年4月までの6回にわたりエッセイをご執筆いただきます。1月28日には第3回目の特別頒布会も開催しました。お気軽にお問い合わせください。

塩見允枝子先生には11月から2021年4月までの6回にわたりエッセイをご執筆いただきます。1月28日には第3回目の特別頒布会も開催しました。お気軽にお問い合わせください。●多事多難だった昨年ですが(2020年の回顧はコチラをご覧ください)、今年も画廊空間とネット空間を往還しながら様々な企画を発信していきます。ブログは今年も年中無休です(昨年の執筆者50人をご紹介しました)。

●ときの忘れものが青山から〒113-0021 東京都文京区本駒込5丁目4の1 LAS CASAS に移転して3年が経ちました。

もともと住宅だった阿部勤設計の建物LAS CASASを使って、毎月展覧会(Web展)を開催しています。

WEBマガジン<コラージ2017年12月号18~24頁>の特集も是非ご覧ください。

ときの忘れものはJR及び南北線の駒込駅南口から徒歩約8分です。

TEL: 03-6902-9530、FAX: 03-6902-9531

E-mail:info@tokinowasuremono.com

営業時間=火曜~土曜の平日11時~19時。*日・月・祝日は休廊。

コメント