山名文夫の仕事

山口昌男 (2000年執筆)

1913年―1922年

山名文夫の面白さに気付いたのは「挫折の昭和史」を雑誌『へるめす』に連載していたときのことであった。はじめはロシア語のアルファベットのЯ(ヤ)というサインを施していた山六郎と混同しがちであった。どちらも山ではじまる姓名をもっていたことによる。山名文夫は大正 12(1923)年、5月プラトン社に入り、当時最も先端的なモダニズムをきり拓きつつあった女性雑誌『女性』の編集を手伝うことから、イラストレーションの仕事をはじめたようである。まず山名は山の指導のもとに挿絵や漢字のレタリングを学んだらしい。

山名文夫は明治30(1897)年に、 陸軍軍人であった父の任地広島で生れた。父有友は退役時(1902年)陸軍少佐であったが、乃木希典の部下であった。そのせいか、山口県萩で世を去っている。乃木が萩で育っていることを考えると、私淑の度は相当なものであったといえそうである。山名の作品につきまとう一種の清潔感のよってくるところは、意外とこのようなところにあるのかもしれない(父に従うごとく軍人になった次兄のインパクトの問題も考えられるが、ここでは示唆するにとどめる)。

大正2(1913)年、16歳の山名は竹久夢二に憧れている。同時にビアズレイによるショックも受けている。ビアズレイには、山名と同時代の橘小夢・水島爾保布らも強烈な刺激を受けている。大正3年、山名は関西の美人画ポスター展で北野恒富の艶麗な美人像に接している。山名は自分を鈴木春信にはじまる日本美人画家の系譜に位置づけていたかもしれない。とくに春信の笠森お仙のイメージに深く惹かれていたふしがあり、山名の描く大正美人はいずれも、あどけなさと、悪魔性を秘めたお仙のヴァリエーションであったということができるかもしれない。

大正5(1916)年、県立和歌山中学校を卒業した山名は、大阪へ出て赤松麟作洋画研究所に入所した。麟作は細川・羽田両内閣時代の赤松良子文相の厳父で、味わいの深い、社会性に立つ風俗画の分野を開拓した作家であった。ここでビアズレイの後期作品をみる機会を得たというが、「サロメ」連作などをみたというべきか。ビアズレイは浮世絵の影響を相当受けているというから、山名は、 ビアズレイ経由で浮世絵の線の魅力を再発見したともいえる。大正アール・デコはそもそも日本発、つまり、アール・ヌーヴォーが浮世絵とするなら、漆器芸術に発したものの日本回帰であると考えられている。

大正6(1917)年、雑誌『CHOCO-LATE』の同人、ついで編集人になる。大正8年には朝鮮へ、満鉄の子会社に設計技師として赴任していた長兄を訪ね、一年近く滞在した。この時期山名は、兄の家の近くにある西洋人のリゾート地を訪ねスケッチをしていたという。大阪に戻って来たときは、マラリアと脚気に悩まされていた。大正10年には少女雑誌『揺藍』の編集に加わり、童謡・童話も執筆したが、『揺籃』は大正11年に第10号をもって終刊した。

大阪にあるプラトン社の社主、中山豊三というユニークな経営者が、大正11(1922)年に中山太陽堂のクラブ化粧品宣伝の母体として月刊婦人雑誌『女性』を創刊していた。山名は新聞でプラトン社の図案家募集広告をみ、洋画仲間の井上敏行の紹介で山六郎に絵をみてもらい、入社がきまった。前田貢・橋文二の二人が同時に入社した。山名文夫の世界は、装画・詩・童話・童謡の世界から、装飾を主体とする世界に一挙に拡がった。山名は山六郎について次のように書いている。「私が彼を知ったときは、すでにビアズレイのスタイルをマスターしていて、ペンの線の美しさは見事なものであった」、また、「漢字をこれほどヨーロッパ的な感覚で、明朝体、ゴシック体にこだわらず、文字の可能性のぎりぎりのところで造形処理に成功したものは、他にあるまいと思う①」。

1923年—1928年

山名の入社の翌年、大正12(1923) 年9月に起きた関東大震災は日本の文芸界に大きな異変をもたらす。東京主体の文芸誌が一時壊滅状態になり、谷崎潤一郎をはじめとする数多くの新人作家がこぞって寄稿したため、関西の『女性』は一時文芸界の中心的存在となった。

関東大震災のショックがいまだ収まらない大正13(1924)年1月、プラトン社は読物雑誌『苦楽』を創刊した。当時、神戸の六甲に住んでいた小山内薫が迎えられて企画にあたった。小山内はビアズレイ調を日常生活に持ち込んだように、ボヘミアン・タイを大きく結び、ビロードの服を着て堂々とした風采を放って人目を惹いていた。

神戸・大阪は文字どおりモダニズムの中心地になっていた。川口松太郎が東京から移り住み『苦楽』の編集長になる。直木三十五は、『苦楽』の寄稿家から編集サイドに移って出版プロデューサーとなり、矢つぎ早やに文芸書を刊行した。川口に連れてこられた岩田専太郎も、アール・ヌーヴォー調の挿絵で『苦楽』の誌面を飾っていた。

山名は『女性』では扉絵・カット・広告ページなどを主に担当したが、『苦楽』では挿絵も描くようになった。この年『女性』にビアズレイの「ワグネルを聴く人々」が掲載され、山名はいっそう、ビアズレイを身近なものと感ずるようになった。 大正14(1925)年、詩の同人誌『東邦』 第1号が発行され、山名文夫は発行兼編集人となった。『東邦』の同人に熊田精華がいた。熊田は明治31年生れ、フランス語が堪能で音楽に造詣も深く、ドビュッシーとラベルを日本に初めて紹介した詩人である。以前から熊田を敬愛していた山名だが、プラトン社移転に伴い上京したときには、熊田と同じ下宿(鳳明館、この本郷の下宿には重光葵や高見順などさまざまな前途有為の若者がいた)に住み、親交をあたためた。

プラトン社は大正15(1926)年12月、東京へ移って、丸の内ビル4階に本社を 置いた。したがって山名も東京へ転居した。 山名は大阪にいた頃『サンデー毎日』に装画を初めて発表し、その後常連作家となっていた。このきっかけは大阪毎日新聞美術記者で自身もイラストレーターであった名越国三郎によってつくられた。東京に移った頃、博文館の『新青年』に挿絵を掲載しはじめた。『新青年』の編集長は横溝正史であった。

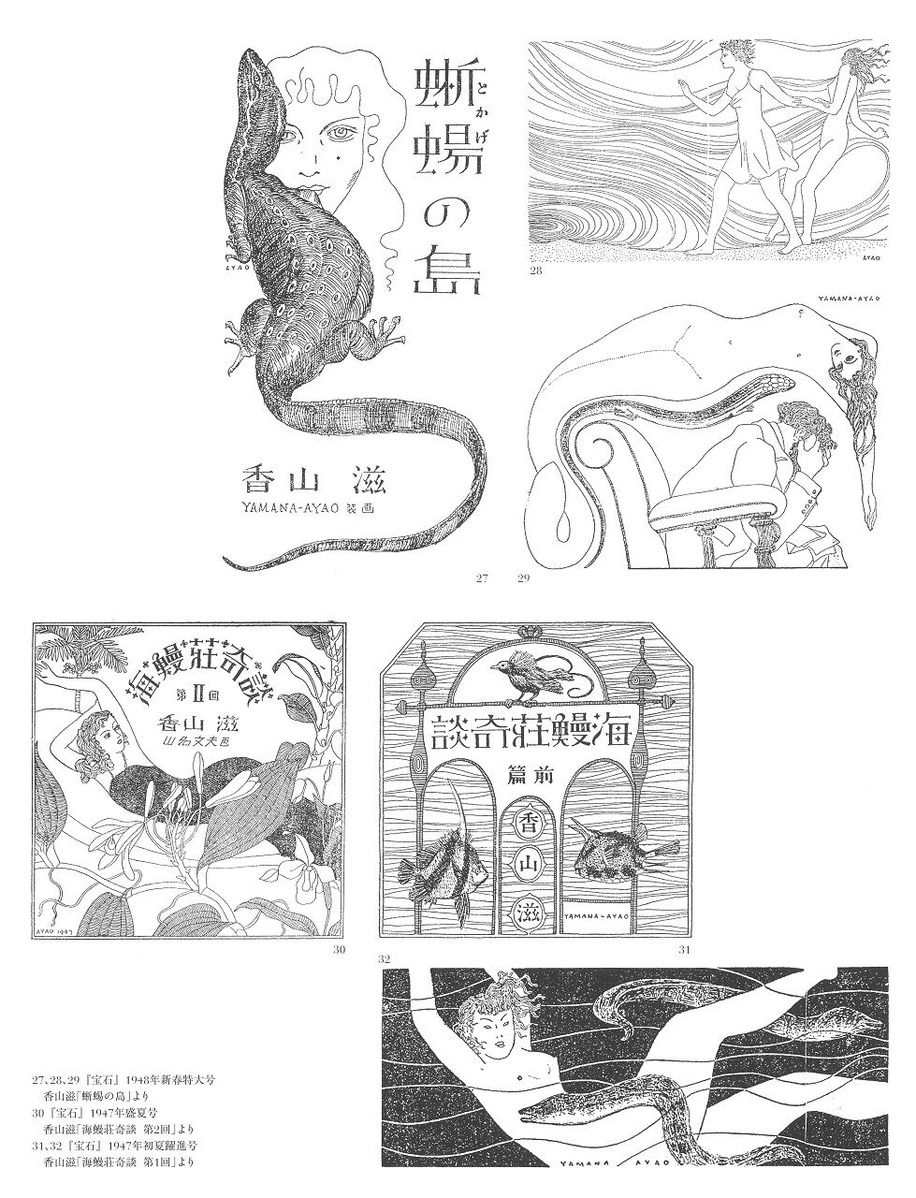

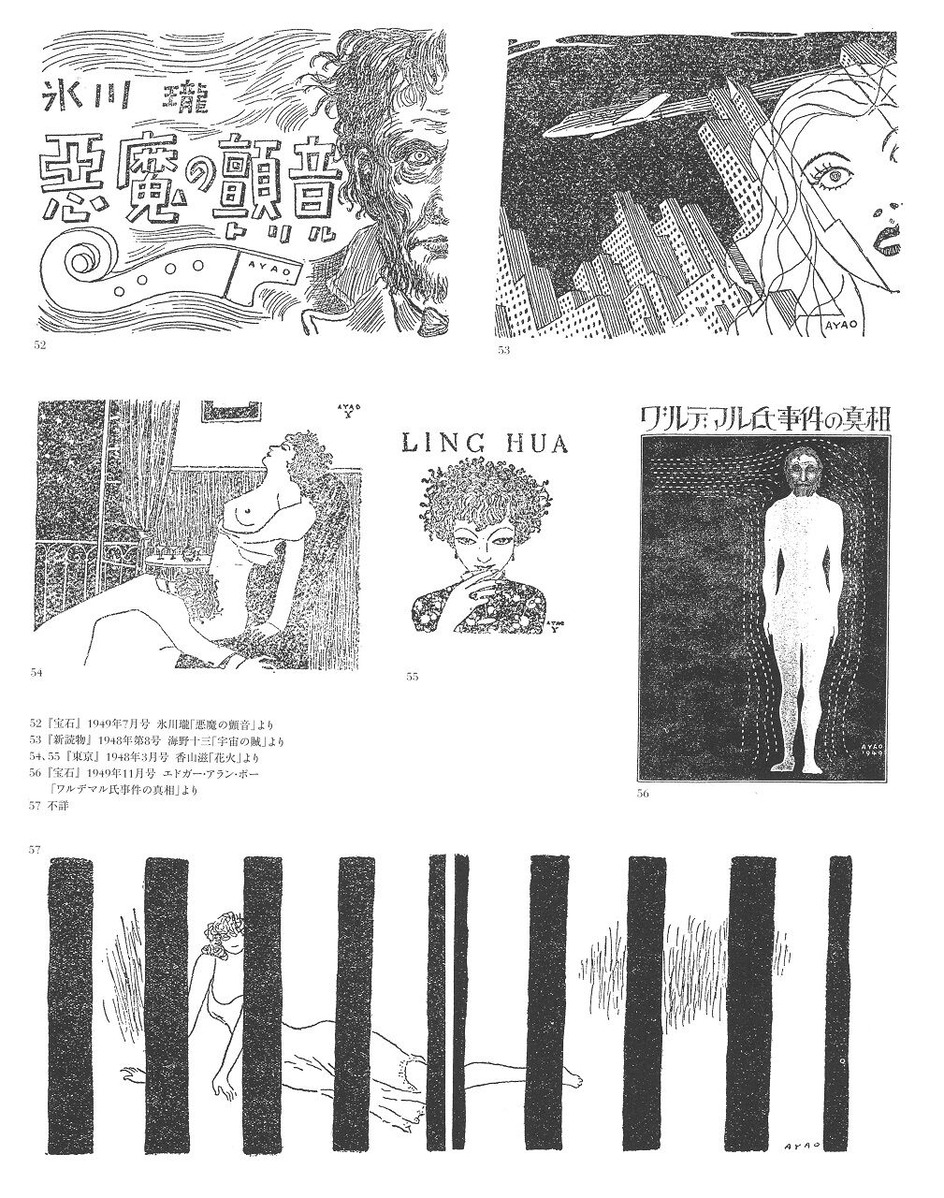

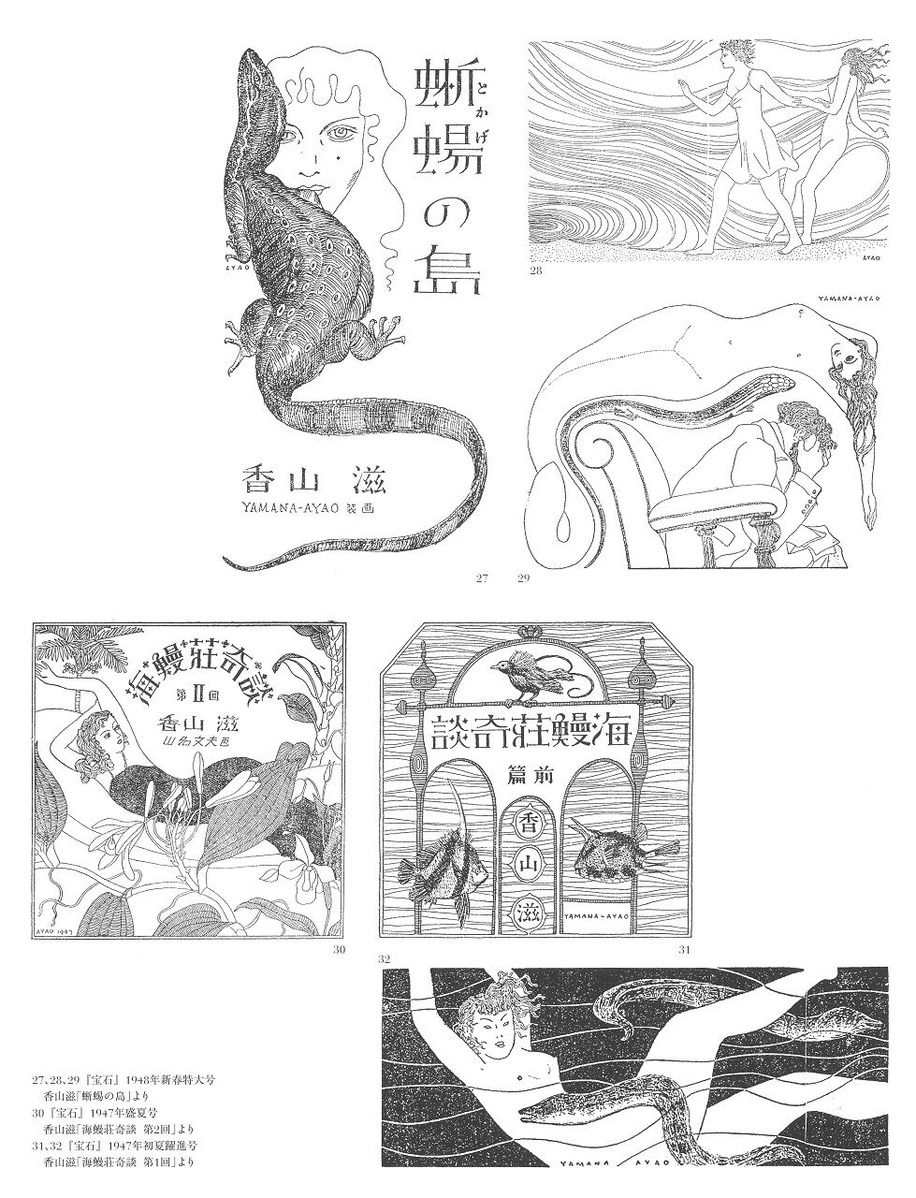

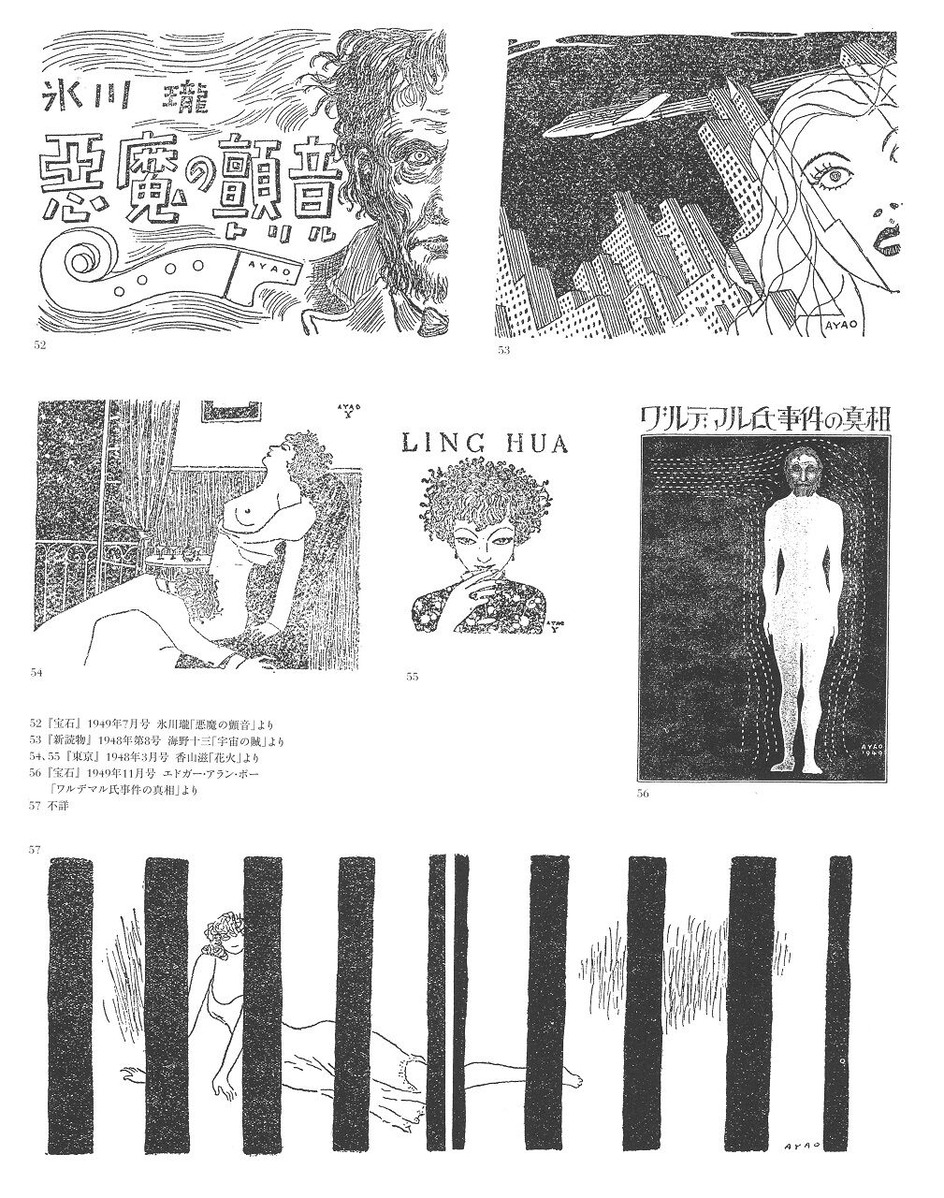

雑誌などの挿絵について一言添えれば、『苦楽』の表紙については一点一点吟味して論じなければならないので別の機会にゆずるが、『女性』はジョルジュ・ルパップによるフランスのモード雑誌『ガセット・デュ・ボン・トン』に酷似している。 ルパップと『映画・演劇』誌の表紙を描いた山六郎の幸せな影響のもとに佇んでいる感じである。大正15年から昭和6年頃までの『サンデー毎日』の挿絵やカットは、一方では山六郎を範にもち、他方では初山滋に伝わっていくようなタッチを帯びている。戦後、昭和22年から33年頃までの『宝石』(岩谷書店)に扉絵、カットや挿絵を掲載している。氷川瓏「悪魔の顫音(トリル)」をはじめとして、香山滋、海野十三、江戸川乱歩、橘外男、吉行淳之介らの小説の挿絵についていえば、様式化されたものが大半を占めるが、なかには陰影が施されているものが見られる。影は線か点描によって添えられている。これが戦前にはほとんどなかった三次元化による影の描写といえるかもしれない。なかでも、山田風太郎の「 厨子家の悪靈」(『旬刊ニュース』第50号1949年1月)のための挿絵は、戦後の松野一夫の挿絵のように、日常生活に近づけたリアルな挿絵になっている。

通称、丸ビルは近年取り壊しにあってその歴史の幕を降ろしたが、大正12 (1923)年に竣工され、当時の東京最大のビルであった。山名は書く。「丸ビルの2階には、丸菱というデパートがあって、仕事のあいまに、にぎやかな売場を見て歩くのが楽しみであった。地階に、ほどよい明るさの落ち着いたバーがあって、昼間ひとりでしょんぼり酒を飲む味をの覚えた②」と。

山名は帝劇について次のように回想している。「そのころの〈帝劇〉は、いわばハイ・ブロウの社交場といった場所で、天井棧敷の聴衆のひとりである私などは、じゅうたんを敷きつめたロビーへ降りていくのが気が引けるくらいであった③」。 この帝劇は、山名たちの前の世代、つまり日本のデザイナーの第一世代にあたる杉浦非水の「昨日は帝劇、今日は三越」というアール・デコ調のポスター・デザインによって時代を風靡したものである。山名にはイメージのなかでもとくに強く焼きついたものであった。

こうした都市のモダニズムは、山名を刺激し彼のアーバニズムの感覚を育て、 彼もまた都市的イメージによって都市を快く挑発した。山名の絵から、下町や貧民窟のどん底が見えてこないといっても、それぞれの役割というものがあろう。山名は自分の置かれた環境から最良の質のイメージを取り出して、それを磨き上げることでお返しした。ちょうど、早川紀之の影響にあった田河水泡が「のらくろ」を生み出すことで落語とダダイスムを与えた環境と時代にお返ししたように。

昭和3(1928)年には、プラトン社の経営がうまくいかなくなっていた。山名によると、プラトン社が丸ビルから今の日比谷公会堂(当時、市政会館)の向いあたりに移ってから、いよいよ悪くなったという。何といっても大正時代の日比谷公園あたりは、東京のなかでモダニズムという観点では輝ける空間であり、とうに閉館はしていたが日比谷美術館をはじめとして当時の現代芸術の中心をなしていたから、そこに本社を構えたのは、ある意気込みがあったからだと思われる。そこから離れるということは脱落を意味したといえよう。

そして、プラトン社は解散した。山名は以前『苦楽』の編集長をしていた川口松太郎に会った。川口は山名が岩田専太郎のごとく成功を収めることができると独立をすすめたが、山名に自信はなく、彼は大阪に舞い戻った。

1929年―1930年

しかし、山名は資生堂社長福原信三の説得に応じて、昭和4(1929)年東京に戻り資生堂に入社する。静岡県掛川の資生堂企業資料館に行くと、この時代の山名の仕事の華麗な軌跡が見られる。この頃から山名は、アール・デコ調に満ち満ちた曲線美を追求し、オリジナリティに富んだパッケージ・デザインを追求し、自分自身のものとして発表していく。

矢内みどり氏(目黒区美術館主任学芸員)は山名に対する『ガゼット・デュ・ボン・トン』との影響をくわしく検証した。矢内氏は山名のグラフィック世界での拡がりを次のごとく説く。アート・ディレクター、イラストレーター、グラフィック・デザイナー、レタリング作者、挿絵画家、装幀家、 油彩画家、詩人、児童文学者といったごとくである。矢内氏はまた、山名を近代日本のデザイン運動の指導者として位置づける④。

そもそも日本のデザインは江戸時代から確実にその姿を認めることができるのに、近代技法の前に姿を現わすのをためらい、美術史の通史に受け入れられなかった。明治の美術教育のなかに初めて組み込まれるのは、おそらく、岡倉天心を東京美術学校初代校長の席から陰謀によって追い出し、悪名高き福地復一が図案科教授に採用されたときからであろう。

しかしながら、黒田清輝の明治10年代後半以降のパリ留学(はじめ法律を学ぶために渡仏、のちに山本芳翠や林忠正の説得によって油彩に転じる)の帰日の際、パリの洋雑誌を大量に持ち込み、杉浦非水がそれらを吸収して、図案からデザインへの移行が起った。杉浦非水の拓いた道を歩み続けたのが、アール・デコの影響の上からいえば、高畠華宵、蕗谷虹児、松野一夫、山名文夫の世代になる。

もちろん、杉浦たちは雑誌の装画と並行してデザインにかかわっていたのであり、パリのモード雑誌『ガゼット・デュ・ボン・トン』のジョルジュ・ルパップやJ.ゴゼ、或いはジョルジュ・バルビエ(同じく『ガゼット・デュ・ボン・トン』の挿絵家)の洗練された線描に学びながら、他に資生堂に入社したときの先輩前田貢が確立していた唐草模様のスタイルを十分に摂取した上でのことであった⑤。

ところが皮肉なことにアール・デコこそは、今世紀はじめにパリに進出していた菅原精造などの漆芸家がパリにもたらし、ジャン・デュナンなどの学習の成果であったと岡部昌幸氏は論考「ジャポニズムからアール・デコへ―響き合う20世紀の優雅なる生活美学⑥」のなかで強調している。事実、漆芸をはじめとする工芸家たちの仕事がアール・デコの成立に決定的な影響を与えたのは、1925 年のパリ万博(アール・デコ博)に多数の工芸家たちが入選したのをみてもわかる。津田信夫(金工家)は国際審査員であり、山崎覚太郎(漆工芸家)は金賞、豊田勝秋(金工家)と広川松五郎(染織家)は銀賞、内藤春治(金工家)は銅賞を受賞している。番浦省吾(漆工芸家)は37年のパリ万博で名誉賞を受賞といった風に華やかなものであり、維新以後、時代に取り残されていたかのごとくみられていた京都、富山、能登半島の工芸家は世界の潮流にのった。もっともこれら工芸家たちの源流に尾形光琳の作風がちらつくから、アール・デコの光源が光琳に行きつくことが考えられなくもない。

1931年一戦後の活動まで

昭和6(1931)年、山名は奥山儀八郎らと東京広告美術協会を結成する。奥山は明治40年山形生れの版画家である。私と近くにいる数人の文化史研究にかかわっている者たちが奥山儀八郎に関心を抱くのは、奥山がある時『明治事物起原』(現在、ちくま学芸文庫〈全8巻〉収録)のアンシクロペディストの石井研堂と会い、昭和18年に石井が死去するまで唯一の弟子として親しくつきあい、知的に信頼されていたという事実である。奥山は山名の同時代の版画家、デザイナーというだけでなく、近代日本の珈琲文化史の研究者でもあった。奥山は昭和3年にニッケ(日本毛織)広告部にデザイナーとして入社し、包装紙やポスターなどの商業美術を制作していた。この奥山と山名の出会いにはかぎりない興味を抱かせられる。

山名の『体験的デザイン史』のなかに奥山の名前が出てくるのは、会名を東京広告作家協会と修正し、昭和8(1933)年に出した機関誌『広告』の第1号の会員リストのなかである。この「広告」第1 号の消息欄には、「奥山儀八、山名文夫両君は、協会事務所に亜土画室を設置、フリーランサーとして、広告立案製作に活動している」と書き、山名は「昭和7年、無謀にも資生堂を飛び出して、ひとりで仕事をはじ(め)ていた」と述べている⑦。機関紙『広告』は、昭和9年6月に出した第6号で終り、山名らは再度、東京広告、 美術家倶楽部と改めて出直したと述懐している。このころ表面化したクラブ(=倶楽部)というコミュニケーションの形態に山名はこだわり、それは山名の仕事のスタイルを考える上で興味あるのだが、それは他の場所で考えることである。

山名が資生堂を辞めた昭和7年8月、当時、奥山もニッケを離れてフリーになっており、京橋に事務所をもっていた。 そこに山名は合流させてもらったというわけである。奥山は、三共のウィンド装飾を請負っていた堀切勝蔵という人物の仕事場の片隅を借りていたのである。 翌8年にはそれも奥山にまとまった仕事が入ってきたのに、山名は便乗したにすぎなかった。奥山が都合でここを引き払ってからは山名が単独で事務所を支えたが、昭和9年に明け渡してしまった。奥山が相棒のいないニッケの仕事を再開したと山名はつけ加える。山名は奥山の仕事について次のように書く。

「以前の彼(奥山)の版画はドイツ風の剛直なタッチで、さまざまな版材に大胆に彫りこんだモノクロームの迫力に富んだものが多かったが、昭和11年から13年ごろになると作風が一変し、浮世絵風に細い線でくくって、これが儀八の色かと思うほどの柔らかい彩色をほどこし、一見なよやかに見えながら、ねばっこい妖奇な味を見せて、やはり儀八ならではの特異な版画をつくりあげた。⑧」

この山名の観察は正確である。というのは、作風が一変したその時期、昭和11年9月11日こそ、日比谷の法曹会館で行われた明治文化研究会の第117回例会で、山下恒夫氏が「明治の庶民派エンサイクロペディスト」と呼ぶ石井研堂に、奥山が話しかけた日であった。この後、大学に無関係に生涯を過ごした大学者の石井の、先述のごとく唯一の弟子になったのであった。石井研堂は浮世絵の木版の摺りに関して一冊の書物を遺しているくらいであるから、奥山がこの影響を受けないわけはなかった。山名の鋭い観察が「奥山儀八郎日記」(未刊)によって証明されるのである⑨。

山名についての論考に、何故に奥山 についてこの紙数を割かなければならないのか不審に思う向きもあるかもしれないが、山名研究が細分化されるきらいのある今日、山名を近代日本の芸術文化史の中に位置づけるために、山名と奥山に見られるような横断的なコミュニケーションのきっかけを証言しておく必要性を強調したいためにすぎない。とくにこのあたりのことは、山名に鈴木春信への傾倒が始まる事実を裏づけるように思われることに注意を願いたい。

昭和8(1933) 年、奥山は木村コーヒー店(現・キーコーヒー株式会社)の広告制作をはじめ、同時に日本珈琲文化史の研究・編集を依頼される。昭和17年、日本木版頒布会を組織して新作版画を頒布、その後伝統的木版画制作を本格的に開始し、昭和29年に松戸市に工房を開き、東京や東北に取材した創作版画の世界を展開した。その一方で生産に亘って珈琲史研究を続けた。したがって昭和11年に石井研堂と出会ったことによって珈琲史の展望をより広く拓き、併せて浮世絵の線を学んだ意義は少なからぬものがあり、山名へもフィードバックをもたらしたことになる。

山名が昭和8(1933)年、名取洋之助の日本工房に入ってから従事した『NIPPON』については充分に論じられており、自著『「挫折」の昭和史』でも論じたところである。ただ筆者は木村伊兵衛、原弘、伊奈信男、岡田桑三らの名を挙げたが、山名文夫については触れそこねた。

山名は太田英茂の配慮によって河野鷹思とともに日本工房に入った。雑誌『NIPPON』について、山名は詳しく紹介している。しかし山名はあくまで広告と挿絵の仕事しか知らず、戦後のグラフィズムに向かって行く、すぐれた他のスタ ッフや名取の影の存在のようなものではなかったかと思われる。

昭和11(1936)年に山名は資生堂に戻り、昭和18年まで広告ポスター製作に携った。昭和26年日本宣伝美術会委員長に就いた。この日宣美は昭和45年に解散した。山名はその余生を多摩美術大学学生の育成に全力を投入した。

[注]

①山名文夫『体験的デザイン史』 ダヴィッド社 1976年 p.5

②前掲書 p.19

③前掲書 p.28

④ 矢内みどり「永遠の女性像・よそおいの美学」目黒区美術館 山名文夫展図録所収 1998年 p.6

⑤ジョルジュ・バルビエの影響は意外に少ない。その結果、ディアギレフ 舞踏団のコメディア・デラルテ(イタリア喜劇団)の多彩的な逆化のイメージは思った程、移されていない。この点デザインでも油彩でも同じである。

⑦山名前掲書 p.65

⑧前掲書 p.70

或いはジョルジュ・バルビエ(同じく『ガ 仕事をはじ(め)ていた」と述べている。 とくにこのあたりのことは、山名に鈴木ゼット・デュ・ボン・トン』の挿絵家)の洗練 機関誌『広告』は、昭和9年6月に出した。 春信への傾倒が始まる事実を裏つける

⑨山下恒夫 『石井研堂一庶民派エンサイクロペディストの小伝』リブロポート1986年

(やまぐち まさお)

*『版画掌誌ときの忘れもの』第2号より、再録

■山口昌男

1931年北海道に生まれる。文化人類学者。

1955年東京大学文学部国史学科を卒業後、東京都立大学大学院で文化人類学を学ぶ。絵を描き、情報を蓄積するスタイルで、国内外を活発に歩きまわっている。

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所所長、静岡県立大学教授などを歴任、本稿執筆時は札幌大学学長だった。2008年脳梗塞で倒れる。2011年文化功労者。2013年死去。

著書に「アフリカの神話的世界」「人類学的思考」「「挫折」の昭和史」「「敗者」の精神史」「踊る大地球 フィールドワーク・スケッチ」など多数。

■山名文夫 YAMANA Ayao

1897年広島県生まれ。16年大阪の赤松麟作洋画研究所入所。23年大阪のプラトン社に図案家として入社。29年資生堂意匠部に入社、資生堂化粧品を彩る優美なデザインスタイルを確立する(その後二度退社するが復社)。33年名取洋之助主宰の日本工房に入る。47年多摩造形芸術専門学校(現多摩美術大学)図案科教授となる。51年日本宣伝美術会(日宣美)初代委員長。日本のグラフィックデザインの先駆者。80年永逝(82歳)。

*画廊亭主敬白

版画掌誌第2号(2000年3月31日刊行)は磯崎新と山名文夫を特集しました。

磯崎先生がインドを旅した折に描いたスケッチ帖を某国の方にプレゼントすることになり(海外流出)、それではと全92頁を完全収録しました。磯崎先生の絵の素晴らしさに感嘆しましたが、それに対応するかたちでグラフィックデザインの先駆者であり、資生堂化粧品を彩るデザインスタイルを築き上げた山名文夫(1897-1980)を特集しました。

山名の没後の回顧展では優美な資生堂スタイルばかりが強調されていますが、雑誌『女性』『サンデー毎日』『宝石』『猟奇』などに掲載された清冽なエロティシズム溢れる小説の挿画をぜひ知って貰いたかったからです。江戸川乱歩、山田風太郎、香山滋らの小説を飾った、丸ペン一本で描かれた絵と字の絶妙なバランス。パソコン時代にはもう二度と出てこない才能でしょう。それら小説の挿画はご遺族と資生堂に遺された膨大な雑誌等から複写しました。北澤敏彦さんによる卓抜なデザインワークにご注目ください。

亡くなられてもう7年余経ちますが山口昌男先生は当時札幌大学の学長をしており、東京と札幌を往還する超多忙な日々の合間を縫って上掲のような該博な知識に支えられた山名論をご寄稿いただきました。あらためて感謝する次第です。

『版画掌誌ときの忘れもの 第2号』

●『版画掌誌ときの忘れもの第2号』A版(版画6点入り)

『版画掌誌ときの忘れもの第2号』A版挿入版画

山名文夫

山名文夫

《蔵書票》

制作年不詳(1999年後刷り)

木口木版

5.2×4.0cm

Ed.35

山名文夫

山名文夫

《作品名不詳》

原画制作1928年(シルクスクリーン制作2000年)

シルクスクリーンによるリプロダクション

17.7×12.0cm

Ed.135

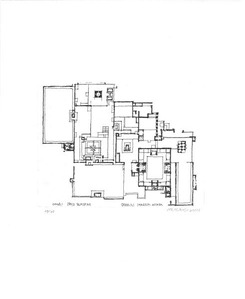

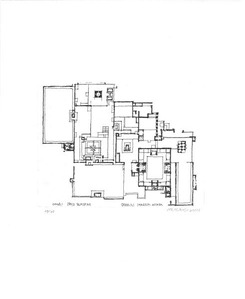

磯崎新

磯崎新

《ファテプール・シクリ1》

2000年 エッチング

13.5×18.0cm Ed.35

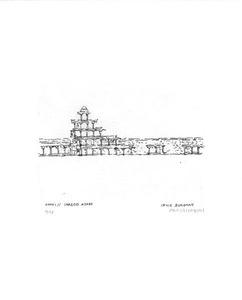

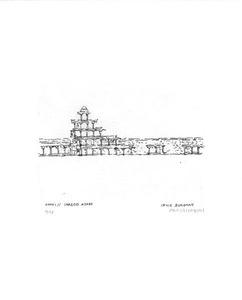

磯崎新

磯崎新

《ファテプール・シクリ2》

2000年

エッチング

13.5×18.0cm Ed.35

磯崎新

磯崎新

《アグラの赤い城》

2000年

エッチング

18.0×13.5cm

Ed.35

磯崎新

磯崎新

《ファテプール・シクリ3》

2000年

エッチング

13.5×18.0cm

Ed.135

・仕様:2000年刊行, B4判変型(32.3×26.2cm)、表紙シルクスクリーン刷り、本文28頁、

限定=135部

磯崎新特集テキスト=植田実(建築評論家・編集者)

山名文夫特集テキスト=山口昌男(文化人類学者)、西村美香(日本近代デザイン史研究者)、渡部豁(陶芸家)

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

◆ときの忘れものは「第2回エディション展/版画掌誌ときの忘れもの」を開催しています(予約制/WEB展)。

観覧ご希望のかたは事前に電話またはメールでご予約ください。

会期=2021年1月6日[水]—1月23日[土]*日・月・祝日休廊

映像制作:WebマガジンColla:J 塩野哲也

山口昌男 (2000年執筆)

1913年―1922年

山名文夫の面白さに気付いたのは「挫折の昭和史」を雑誌『へるめす』に連載していたときのことであった。はじめはロシア語のアルファベットのЯ(ヤ)というサインを施していた山六郎と混同しがちであった。どちらも山ではじまる姓名をもっていたことによる。山名文夫は大正 12(1923)年、5月プラトン社に入り、当時最も先端的なモダニズムをきり拓きつつあった女性雑誌『女性』の編集を手伝うことから、イラストレーションの仕事をはじめたようである。まず山名は山の指導のもとに挿絵や漢字のレタリングを学んだらしい。

山名文夫は明治30(1897)年に、 陸軍軍人であった父の任地広島で生れた。父有友は退役時(1902年)陸軍少佐であったが、乃木希典の部下であった。そのせいか、山口県萩で世を去っている。乃木が萩で育っていることを考えると、私淑の度は相当なものであったといえそうである。山名の作品につきまとう一種の清潔感のよってくるところは、意外とこのようなところにあるのかもしれない(父に従うごとく軍人になった次兄のインパクトの問題も考えられるが、ここでは示唆するにとどめる)。

大正2(1913)年、16歳の山名は竹久夢二に憧れている。同時にビアズレイによるショックも受けている。ビアズレイには、山名と同時代の橘小夢・水島爾保布らも強烈な刺激を受けている。大正3年、山名は関西の美人画ポスター展で北野恒富の艶麗な美人像に接している。山名は自分を鈴木春信にはじまる日本美人画家の系譜に位置づけていたかもしれない。とくに春信の笠森お仙のイメージに深く惹かれていたふしがあり、山名の描く大正美人はいずれも、あどけなさと、悪魔性を秘めたお仙のヴァリエーションであったということができるかもしれない。

大正5(1916)年、県立和歌山中学校を卒業した山名は、大阪へ出て赤松麟作洋画研究所に入所した。麟作は細川・羽田両内閣時代の赤松良子文相の厳父で、味わいの深い、社会性に立つ風俗画の分野を開拓した作家であった。ここでビアズレイの後期作品をみる機会を得たというが、「サロメ」連作などをみたというべきか。ビアズレイは浮世絵の影響を相当受けているというから、山名は、 ビアズレイ経由で浮世絵の線の魅力を再発見したともいえる。大正アール・デコはそもそも日本発、つまり、アール・ヌーヴォーが浮世絵とするなら、漆器芸術に発したものの日本回帰であると考えられている。

大正6(1917)年、雑誌『CHOCO-LATE』の同人、ついで編集人になる。大正8年には朝鮮へ、満鉄の子会社に設計技師として赴任していた長兄を訪ね、一年近く滞在した。この時期山名は、兄の家の近くにある西洋人のリゾート地を訪ねスケッチをしていたという。大阪に戻って来たときは、マラリアと脚気に悩まされていた。大正10年には少女雑誌『揺藍』の編集に加わり、童謡・童話も執筆したが、『揺籃』は大正11年に第10号をもって終刊した。

大阪にあるプラトン社の社主、中山豊三というユニークな経営者が、大正11(1922)年に中山太陽堂のクラブ化粧品宣伝の母体として月刊婦人雑誌『女性』を創刊していた。山名は新聞でプラトン社の図案家募集広告をみ、洋画仲間の井上敏行の紹介で山六郎に絵をみてもらい、入社がきまった。前田貢・橋文二の二人が同時に入社した。山名文夫の世界は、装画・詩・童話・童謡の世界から、装飾を主体とする世界に一挙に拡がった。山名は山六郎について次のように書いている。「私が彼を知ったときは、すでにビアズレイのスタイルをマスターしていて、ペンの線の美しさは見事なものであった」、また、「漢字をこれほどヨーロッパ的な感覚で、明朝体、ゴシック体にこだわらず、文字の可能性のぎりぎりのところで造形処理に成功したものは、他にあるまいと思う①」。

1923年—1928年

山名の入社の翌年、大正12(1923) 年9月に起きた関東大震災は日本の文芸界に大きな異変をもたらす。東京主体の文芸誌が一時壊滅状態になり、谷崎潤一郎をはじめとする数多くの新人作家がこぞって寄稿したため、関西の『女性』は一時文芸界の中心的存在となった。

関東大震災のショックがいまだ収まらない大正13(1924)年1月、プラトン社は読物雑誌『苦楽』を創刊した。当時、神戸の六甲に住んでいた小山内薫が迎えられて企画にあたった。小山内はビアズレイ調を日常生活に持ち込んだように、ボヘミアン・タイを大きく結び、ビロードの服を着て堂々とした風采を放って人目を惹いていた。

神戸・大阪は文字どおりモダニズムの中心地になっていた。川口松太郎が東京から移り住み『苦楽』の編集長になる。直木三十五は、『苦楽』の寄稿家から編集サイドに移って出版プロデューサーとなり、矢つぎ早やに文芸書を刊行した。川口に連れてこられた岩田専太郎も、アール・ヌーヴォー調の挿絵で『苦楽』の誌面を飾っていた。

山名は『女性』では扉絵・カット・広告ページなどを主に担当したが、『苦楽』では挿絵も描くようになった。この年『女性』にビアズレイの「ワグネルを聴く人々」が掲載され、山名はいっそう、ビアズレイを身近なものと感ずるようになった。 大正14(1925)年、詩の同人誌『東邦』 第1号が発行され、山名文夫は発行兼編集人となった。『東邦』の同人に熊田精華がいた。熊田は明治31年生れ、フランス語が堪能で音楽に造詣も深く、ドビュッシーとラベルを日本に初めて紹介した詩人である。以前から熊田を敬愛していた山名だが、プラトン社移転に伴い上京したときには、熊田と同じ下宿(鳳明館、この本郷の下宿には重光葵や高見順などさまざまな前途有為の若者がいた)に住み、親交をあたためた。

プラトン社は大正15(1926)年12月、東京へ移って、丸の内ビル4階に本社を 置いた。したがって山名も東京へ転居した。 山名は大阪にいた頃『サンデー毎日』に装画を初めて発表し、その後常連作家となっていた。このきっかけは大阪毎日新聞美術記者で自身もイラストレーターであった名越国三郎によってつくられた。東京に移った頃、博文館の『新青年』に挿絵を掲載しはじめた。『新青年』の編集長は横溝正史であった。

雑誌などの挿絵について一言添えれば、『苦楽』の表紙については一点一点吟味して論じなければならないので別の機会にゆずるが、『女性』はジョルジュ・ルパップによるフランスのモード雑誌『ガセット・デュ・ボン・トン』に酷似している。 ルパップと『映画・演劇』誌の表紙を描いた山六郎の幸せな影響のもとに佇んでいる感じである。大正15年から昭和6年頃までの『サンデー毎日』の挿絵やカットは、一方では山六郎を範にもち、他方では初山滋に伝わっていくようなタッチを帯びている。戦後、昭和22年から33年頃までの『宝石』(岩谷書店)に扉絵、カットや挿絵を掲載している。氷川瓏「悪魔の顫音(トリル)」をはじめとして、香山滋、海野十三、江戸川乱歩、橘外男、吉行淳之介らの小説の挿絵についていえば、様式化されたものが大半を占めるが、なかには陰影が施されているものが見られる。影は線か点描によって添えられている。これが戦前にはほとんどなかった三次元化による影の描写といえるかもしれない。なかでも、山田風太郎の「 厨子家の悪靈」(『旬刊ニュース』第50号1949年1月)のための挿絵は、戦後の松野一夫の挿絵のように、日常生活に近づけたリアルな挿絵になっている。

通称、丸ビルは近年取り壊しにあってその歴史の幕を降ろしたが、大正12 (1923)年に竣工され、当時の東京最大のビルであった。山名は書く。「丸ビルの2階には、丸菱というデパートがあって、仕事のあいまに、にぎやかな売場を見て歩くのが楽しみであった。地階に、ほどよい明るさの落ち着いたバーがあって、昼間ひとりでしょんぼり酒を飲む味をの覚えた②」と。

山名は帝劇について次のように回想している。「そのころの〈帝劇〉は、いわばハイ・ブロウの社交場といった場所で、天井棧敷の聴衆のひとりである私などは、じゅうたんを敷きつめたロビーへ降りていくのが気が引けるくらいであった③」。 この帝劇は、山名たちの前の世代、つまり日本のデザイナーの第一世代にあたる杉浦非水の「昨日は帝劇、今日は三越」というアール・デコ調のポスター・デザインによって時代を風靡したものである。山名にはイメージのなかでもとくに強く焼きついたものであった。

こうした都市のモダニズムは、山名を刺激し彼のアーバニズムの感覚を育て、 彼もまた都市的イメージによって都市を快く挑発した。山名の絵から、下町や貧民窟のどん底が見えてこないといっても、それぞれの役割というものがあろう。山名は自分の置かれた環境から最良の質のイメージを取り出して、それを磨き上げることでお返しした。ちょうど、早川紀之の影響にあった田河水泡が「のらくろ」を生み出すことで落語とダダイスムを与えた環境と時代にお返ししたように。

昭和3(1928)年には、プラトン社の経営がうまくいかなくなっていた。山名によると、プラトン社が丸ビルから今の日比谷公会堂(当時、市政会館)の向いあたりに移ってから、いよいよ悪くなったという。何といっても大正時代の日比谷公園あたりは、東京のなかでモダニズムという観点では輝ける空間であり、とうに閉館はしていたが日比谷美術館をはじめとして当時の現代芸術の中心をなしていたから、そこに本社を構えたのは、ある意気込みがあったからだと思われる。そこから離れるということは脱落を意味したといえよう。

そして、プラトン社は解散した。山名は以前『苦楽』の編集長をしていた川口松太郎に会った。川口は山名が岩田専太郎のごとく成功を収めることができると独立をすすめたが、山名に自信はなく、彼は大阪に舞い戻った。

1929年―1930年

しかし、山名は資生堂社長福原信三の説得に応じて、昭和4(1929)年東京に戻り資生堂に入社する。静岡県掛川の資生堂企業資料館に行くと、この時代の山名の仕事の華麗な軌跡が見られる。この頃から山名は、アール・デコ調に満ち満ちた曲線美を追求し、オリジナリティに富んだパッケージ・デザインを追求し、自分自身のものとして発表していく。

矢内みどり氏(目黒区美術館主任学芸員)は山名に対する『ガゼット・デュ・ボン・トン』との影響をくわしく検証した。矢内氏は山名のグラフィック世界での拡がりを次のごとく説く。アート・ディレクター、イラストレーター、グラフィック・デザイナー、レタリング作者、挿絵画家、装幀家、 油彩画家、詩人、児童文学者といったごとくである。矢内氏はまた、山名を近代日本のデザイン運動の指導者として位置づける④。

そもそも日本のデザインは江戸時代から確実にその姿を認めることができるのに、近代技法の前に姿を現わすのをためらい、美術史の通史に受け入れられなかった。明治の美術教育のなかに初めて組み込まれるのは、おそらく、岡倉天心を東京美術学校初代校長の席から陰謀によって追い出し、悪名高き福地復一が図案科教授に採用されたときからであろう。

しかしながら、黒田清輝の明治10年代後半以降のパリ留学(はじめ法律を学ぶために渡仏、のちに山本芳翠や林忠正の説得によって油彩に転じる)の帰日の際、パリの洋雑誌を大量に持ち込み、杉浦非水がそれらを吸収して、図案からデザインへの移行が起った。杉浦非水の拓いた道を歩み続けたのが、アール・デコの影響の上からいえば、高畠華宵、蕗谷虹児、松野一夫、山名文夫の世代になる。

もちろん、杉浦たちは雑誌の装画と並行してデザインにかかわっていたのであり、パリのモード雑誌『ガゼット・デュ・ボン・トン』のジョルジュ・ルパップやJ.ゴゼ、或いはジョルジュ・バルビエ(同じく『ガゼット・デュ・ボン・トン』の挿絵家)の洗練された線描に学びながら、他に資生堂に入社したときの先輩前田貢が確立していた唐草模様のスタイルを十分に摂取した上でのことであった⑤。

ところが皮肉なことにアール・デコこそは、今世紀はじめにパリに進出していた菅原精造などの漆芸家がパリにもたらし、ジャン・デュナンなどの学習の成果であったと岡部昌幸氏は論考「ジャポニズムからアール・デコへ―響き合う20世紀の優雅なる生活美学⑥」のなかで強調している。事実、漆芸をはじめとする工芸家たちの仕事がアール・デコの成立に決定的な影響を与えたのは、1925 年のパリ万博(アール・デコ博)に多数の工芸家たちが入選したのをみてもわかる。津田信夫(金工家)は国際審査員であり、山崎覚太郎(漆工芸家)は金賞、豊田勝秋(金工家)と広川松五郎(染織家)は銀賞、内藤春治(金工家)は銅賞を受賞している。番浦省吾(漆工芸家)は37年のパリ万博で名誉賞を受賞といった風に華やかなものであり、維新以後、時代に取り残されていたかのごとくみられていた京都、富山、能登半島の工芸家は世界の潮流にのった。もっともこれら工芸家たちの源流に尾形光琳の作風がちらつくから、アール・デコの光源が光琳に行きつくことが考えられなくもない。

1931年一戦後の活動まで

昭和6(1931)年、山名は奥山儀八郎らと東京広告美術協会を結成する。奥山は明治40年山形生れの版画家である。私と近くにいる数人の文化史研究にかかわっている者たちが奥山儀八郎に関心を抱くのは、奥山がある時『明治事物起原』(現在、ちくま学芸文庫〈全8巻〉収録)のアンシクロペディストの石井研堂と会い、昭和18年に石井が死去するまで唯一の弟子として親しくつきあい、知的に信頼されていたという事実である。奥山は山名の同時代の版画家、デザイナーというだけでなく、近代日本の珈琲文化史の研究者でもあった。奥山は昭和3年にニッケ(日本毛織)広告部にデザイナーとして入社し、包装紙やポスターなどの商業美術を制作していた。この奥山と山名の出会いにはかぎりない興味を抱かせられる。

山名の『体験的デザイン史』のなかに奥山の名前が出てくるのは、会名を東京広告作家協会と修正し、昭和8(1933)年に出した機関誌『広告』の第1号の会員リストのなかである。この「広告」第1 号の消息欄には、「奥山儀八、山名文夫両君は、協会事務所に亜土画室を設置、フリーランサーとして、広告立案製作に活動している」と書き、山名は「昭和7年、無謀にも資生堂を飛び出して、ひとりで仕事をはじ(め)ていた」と述べている⑦。機関紙『広告』は、昭和9年6月に出した第6号で終り、山名らは再度、東京広告、 美術家倶楽部と改めて出直したと述懐している。このころ表面化したクラブ(=倶楽部)というコミュニケーションの形態に山名はこだわり、それは山名の仕事のスタイルを考える上で興味あるのだが、それは他の場所で考えることである。

山名が資生堂を辞めた昭和7年8月、当時、奥山もニッケを離れてフリーになっており、京橋に事務所をもっていた。 そこに山名は合流させてもらったというわけである。奥山は、三共のウィンド装飾を請負っていた堀切勝蔵という人物の仕事場の片隅を借りていたのである。 翌8年にはそれも奥山にまとまった仕事が入ってきたのに、山名は便乗したにすぎなかった。奥山が都合でここを引き払ってからは山名が単独で事務所を支えたが、昭和9年に明け渡してしまった。奥山が相棒のいないニッケの仕事を再開したと山名はつけ加える。山名は奥山の仕事について次のように書く。

「以前の彼(奥山)の版画はドイツ風の剛直なタッチで、さまざまな版材に大胆に彫りこんだモノクロームの迫力に富んだものが多かったが、昭和11年から13年ごろになると作風が一変し、浮世絵風に細い線でくくって、これが儀八の色かと思うほどの柔らかい彩色をほどこし、一見なよやかに見えながら、ねばっこい妖奇な味を見せて、やはり儀八ならではの特異な版画をつくりあげた。⑧」

この山名の観察は正確である。というのは、作風が一変したその時期、昭和11年9月11日こそ、日比谷の法曹会館で行われた明治文化研究会の第117回例会で、山下恒夫氏が「明治の庶民派エンサイクロペディスト」と呼ぶ石井研堂に、奥山が話しかけた日であった。この後、大学に無関係に生涯を過ごした大学者の石井の、先述のごとく唯一の弟子になったのであった。石井研堂は浮世絵の木版の摺りに関して一冊の書物を遺しているくらいであるから、奥山がこの影響を受けないわけはなかった。山名の鋭い観察が「奥山儀八郎日記」(未刊)によって証明されるのである⑨。

山名についての論考に、何故に奥山 についてこの紙数を割かなければならないのか不審に思う向きもあるかもしれないが、山名研究が細分化されるきらいのある今日、山名を近代日本の芸術文化史の中に位置づけるために、山名と奥山に見られるような横断的なコミュニケーションのきっかけを証言しておく必要性を強調したいためにすぎない。とくにこのあたりのことは、山名に鈴木春信への傾倒が始まる事実を裏づけるように思われることに注意を願いたい。

昭和8(1933) 年、奥山は木村コーヒー店(現・キーコーヒー株式会社)の広告制作をはじめ、同時に日本珈琲文化史の研究・編集を依頼される。昭和17年、日本木版頒布会を組織して新作版画を頒布、その後伝統的木版画制作を本格的に開始し、昭和29年に松戸市に工房を開き、東京や東北に取材した創作版画の世界を展開した。その一方で生産に亘って珈琲史研究を続けた。したがって昭和11年に石井研堂と出会ったことによって珈琲史の展望をより広く拓き、併せて浮世絵の線を学んだ意義は少なからぬものがあり、山名へもフィードバックをもたらしたことになる。

山名が昭和8(1933)年、名取洋之助の日本工房に入ってから従事した『NIPPON』については充分に論じられており、自著『「挫折」の昭和史』でも論じたところである。ただ筆者は木村伊兵衛、原弘、伊奈信男、岡田桑三らの名を挙げたが、山名文夫については触れそこねた。

山名は太田英茂の配慮によって河野鷹思とともに日本工房に入った。雑誌『NIPPON』について、山名は詳しく紹介している。しかし山名はあくまで広告と挿絵の仕事しか知らず、戦後のグラフィズムに向かって行く、すぐれた他のスタ ッフや名取の影の存在のようなものではなかったかと思われる。

昭和11(1936)年に山名は資生堂に戻り、昭和18年まで広告ポスター製作に携った。昭和26年日本宣伝美術会委員長に就いた。この日宣美は昭和45年に解散した。山名はその余生を多摩美術大学学生の育成に全力を投入した。

[注]

①山名文夫『体験的デザイン史』 ダヴィッド社 1976年 p.5

②前掲書 p.19

③前掲書 p.28

④ 矢内みどり「永遠の女性像・よそおいの美学」目黒区美術館 山名文夫展図録所収 1998年 p.6

⑤ジョルジュ・バルビエの影響は意外に少ない。その結果、ディアギレフ 舞踏団のコメディア・デラルテ(イタリア喜劇団)の多彩的な逆化のイメージは思った程、移されていない。この点デザインでも油彩でも同じである。

⑦山名前掲書 p.65

⑧前掲書 p.70

或いはジョルジュ・バルビエ(同じく『ガ 仕事をはじ(め)ていた」と述べている。 とくにこのあたりのことは、山名に鈴木ゼット・デュ・ボン・トン』の挿絵家)の洗練 機関誌『広告』は、昭和9年6月に出した。 春信への傾倒が始まる事実を裏つける

⑨山下恒夫 『石井研堂一庶民派エンサイクロペディストの小伝』リブロポート1986年

(やまぐち まさお)

*『版画掌誌ときの忘れもの』第2号より、再録

■山口昌男

1931年北海道に生まれる。文化人類学者。

1955年東京大学文学部国史学科を卒業後、東京都立大学大学院で文化人類学を学ぶ。絵を描き、情報を蓄積するスタイルで、国内外を活発に歩きまわっている。

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所所長、静岡県立大学教授などを歴任、本稿執筆時は札幌大学学長だった。2008年脳梗塞で倒れる。2011年文化功労者。2013年死去。

著書に「アフリカの神話的世界」「人類学的思考」「「挫折」の昭和史」「「敗者」の精神史」「踊る大地球 フィールドワーク・スケッチ」など多数。

■山名文夫 YAMANA Ayao

1897年広島県生まれ。16年大阪の赤松麟作洋画研究所入所。23年大阪のプラトン社に図案家として入社。29年資生堂意匠部に入社、資生堂化粧品を彩る優美なデザインスタイルを確立する(その後二度退社するが復社)。33年名取洋之助主宰の日本工房に入る。47年多摩造形芸術専門学校(現多摩美術大学)図案科教授となる。51年日本宣伝美術会(日宣美)初代委員長。日本のグラフィックデザインの先駆者。80年永逝(82歳)。

*画廊亭主敬白

版画掌誌第2号(2000年3月31日刊行)は磯崎新と山名文夫を特集しました。

磯崎先生がインドを旅した折に描いたスケッチ帖を某国の方にプレゼントすることになり(海外流出)、それではと全92頁を完全収録しました。磯崎先生の絵の素晴らしさに感嘆しましたが、それに対応するかたちでグラフィックデザインの先駆者であり、資生堂化粧品を彩るデザインスタイルを築き上げた山名文夫(1897-1980)を特集しました。

山名の没後の回顧展では優美な資生堂スタイルばかりが強調されていますが、雑誌『女性』『サンデー毎日』『宝石』『猟奇』などに掲載された清冽なエロティシズム溢れる小説の挿画をぜひ知って貰いたかったからです。江戸川乱歩、山田風太郎、香山滋らの小説を飾った、丸ペン一本で描かれた絵と字の絶妙なバランス。パソコン時代にはもう二度と出てこない才能でしょう。それら小説の挿画はご遺族と資生堂に遺された膨大な雑誌等から複写しました。北澤敏彦さんによる卓抜なデザインワークにご注目ください。

亡くなられてもう7年余経ちますが山口昌男先生は当時札幌大学の学長をしており、東京と札幌を往還する超多忙な日々の合間を縫って上掲のような該博な知識に支えられた山名論をご寄稿いただきました。あらためて感謝する次第です。

『版画掌誌ときの忘れもの 第2号』

●『版画掌誌ときの忘れもの第2号』A版(版画6点入り)

『版画掌誌ときの忘れもの第2号』A版挿入版画

山名文夫

山名文夫《蔵書票》

制作年不詳(1999年後刷り)

木口木版

5.2×4.0cm

Ed.35

山名文夫

山名文夫《作品名不詳》

原画制作1928年(シルクスクリーン制作2000年)

シルクスクリーンによるリプロダクション

17.7×12.0cm

Ed.135

磯崎新

磯崎新《ファテプール・シクリ1》

2000年 エッチング

13.5×18.0cm Ed.35

磯崎新

磯崎新《ファテプール・シクリ2》

2000年

エッチング

13.5×18.0cm Ed.35

磯崎新

磯崎新《アグラの赤い城》

2000年

エッチング

18.0×13.5cm

Ed.35

磯崎新

磯崎新《ファテプール・シクリ3》

2000年

エッチング

13.5×18.0cm

Ed.135

・仕様:2000年刊行, B4判変型(32.3×26.2cm)、表紙シルクスクリーン刷り、本文28頁、

限定=135部

磯崎新特集テキスト=植田実(建築評論家・編集者)

山名文夫特集テキスト=山口昌男(文化人類学者)、西村美香(日本近代デザイン史研究者)、渡部豁(陶芸家)

こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから

◆ときの忘れものは「第2回エディション展/版画掌誌ときの忘れもの」を開催しています(予約制/WEB展)。

観覧ご希望のかたは事前に電話またはメールでご予約ください。

会期=2021年1月6日[水]—1月23日[土]*日・月・祝日休廊

映像制作:WebマガジンColla:J 塩野哲也

『版画掌誌 ときの忘れもの』 は優れた同時代作家の紹介と、歴史の彼方に忘れ去られた作品の発掘を目指し創刊したオリジナル版画入り大型美術誌です。第1号~第5号の概要は1月6日ブログをご覧ください。

●塩見允枝子のエッセイ「フルクサスの回想」第2回を掲載しました。合わせて連載記念の特別頒布会を開催しています。

塩見允枝子先生には11月から2021年4月までの6回にわたりエッセイをご執筆いただきます。12月28日には第2回目の特別頒布会も開催しています。お気軽にお問い合わせください。

塩見允枝子先生には11月から2021年4月までの6回にわたりエッセイをご執筆いただきます。12月28日には第2回目の特別頒布会も開催しています。お気軽にお問い合わせください。●多事多難だった昨年ですが(2020年の回顧はコチラをご覧ください)、今年も画廊空間とネット空間を往還しながら様々な企画を発信していきます。ブログは今年も年中無休です(昨年の執筆者50人をご紹介しました)。

●ときの忘れものが青山から〒113-0021 東京都文京区本駒込5丁目4の1 LAS CASAS に移転して3年が経ちました。

もともと住宅だった阿部勤設計の建物LAS CASASを使って、毎月展覧会(Web展)を開催しています。

WEBマガジン<コラージ2017年12月号18~24頁>の特集も是非ご覧ください。

ときの忘れものはJR及び南北線の駒込駅南口から徒歩約8分です。

TEL: 03-6902-9530、FAX: 03-6902-9531

E-mail:info@tokinowasuremono.com

営業時間=火曜~土曜の平日11時~19時。*日・月・祝日は休廊。

コメント