森下泰輔のエッセイ

私のAndy Warhol体験 - その6(最終回)

A.W.がモデルの商業映画に見るA.W.現象からフィクションへBack Again

映画は芸術として残された作品からの解釈のみならず、作家の死後、活動期の作家の人となり、少なくとも世間がいかに見ていたかの例証を提示しうる。また、その時代や作家登場の背景を時間的に空間的に把握できるという利点も有す。ともすれば抽象的なアートワールドというものが映画では描写しやすい。逆にアートワールドの発生が薄いエリアでは芸術家の映画は成立しにくいのである。日本では、戦前・戦中・戦後における藤田嗣治でさえ映画にはなっていない。あるいは岡本太郎や瀧口修造、吉原治良を主人公とした商業映画もない。そこはやはりアメリカである。

アンディ・ウォーホルが大衆向け映画に登場する最初は、「DOORSドアーズ」(1991 アメリカ映画)であった。主演はヴァル・キルマー、監督はオリヴァー・ストーン。これはジム・モリソンを描いた作品だ。確かにジム・モリソンはザ・ドアーズのヴォーカリストだったが、べつにザ・ドアーズは彼だけのバンドではない。だから、このタイトルは厳密にいえば正しいとはいい難い。

1966年、ザ・ドアーズはロサンゼルスのクラブで演奏する。ジムが「親父を殺せ、お袋を犯せ」などと歌ったために出入り禁止となる。だがエレクトラ・レコードのプロデューサーに気に入られ、レコーディングをすることになる。1967年、彼らはニューヨークで人気番組「エド・サリバン・ショー」に出演することになるが、放送禁止の歌詞を変更せずに歌ってしまう。この後、ジムとアンディ・ウォーホルとの出会いとファクトリーでのパーティー・シーンが登場する。

現実の1967年、アンディ・ウォーホルは、依然シルヴァー・ファクトリーにいた。「自画像」シリーズのキャンバスを制作するものの、映画製作に主力を移していた時期だ。映画「ドアーズ」に登場するウォーホルは、得体のしれないどこか不気味な存在として描かれている。ヴェルヴェットの生演奏が響き渡るなかで行われるファクトリーのドラッグ・パーティーもどちらかといえば1965~1966年初期あたりの雰囲気で描かれている。人々はいう。「アンディ・ウォーホル自体がアートだ」。彼のカリスマ性はまさにポップの司祭にふさわしい描かれ方だ。このあたりは事実だろう。ウォーホルが酩酊状態のジムに、「この電話は天国にかけられるそうだ。僕には神様は必要ないから君にあげるよ」というシーンは演出じみている。しかし、ここでのウォーホルの雰囲気こそ、東京で私が60年代後期に捉えていたウォーホルのイメージとぴたり重なる。ということは少なくとも1965年のアンディ・ウォーホルはニューヨークにとっても同様なイメージだったのだ。実際には1967年のアンディ・ウォーホルは少しビジネスライクになっていた。この期の彼を「POPism」から引用してみよう。

「その夏(*1967年8月)はずっとビートルズの「サージェント・ペパー」がはやっていた。そしてそのときは「サージェント・ペパー」のジャケット(*ミリタリースタイルの上着)が男の子たちのふつうの制服だった。(中略)ジム(*モリソン)は「ザ・シーン」で演奏するためちょうど街(*ニューヨーク)に来ており、ぼくらの映画「アイ、ア・マン」に出ることになっていた。」(アンディ・ウォーホル、パット・ハケット共著 高島平吾訳「POPism」リブロポート刊 1992(原著1980)P305 )

ここでは、カリフォルニアのヒッピー文化がニューヨークにも影響を及ぼしていたこと、アンディがリムジンを借りるとヒッピーたちから体制的だと批判されたこと、ドアーズ「ライト・マイ・ファイアー(*邦題:ハートに火をつけて)」がそこここでなっていたこと、ニコがジム・モリソンとならウォーホル映画で共演してもいいといっていたこと、などが挙げられている。だが、結局、ジム・モリソンは「アイ、ア・マン」(*この映画にはあとに言及するヴァレリー・ソラナスも出演していた)には出演できなかった。ゆえに映画「ドアーズ」のアンディ・ウォーホルとの遭遇シーンはたぶんにフィクションであると思われる。

ウォーホルをモデルにした映画は時代で分類できる。ビジネスアート以前なのか以後なのか、以前ではビジネスそのものがコンセプトになっていたが、以降ではそのまんまビジネスになっている、という形でアンディ・ウォーホルは描かれている。

「BASQUIAT」(1996年 監督ジュリアン・シュナーベル)を見てみよう。この映画の舞台、80年代が遠い過去に思える。情報化時代はウォーホルの当時よりさらに同時多発的に拡張をしている。ために時代が情報を消費するための演算速度が加速し、現在の1年は20年前よりも長くなっている。したがってウォーホルより最近なのにバスキア、ヘリングはもはや遠い伝説に思えるのだ。デヴィッド・ボウイがアンディ・ウォーホル役、スイスの画商ビショップベルガーに今は亡きデニス・ホッパー、ボウイはアンディを歌にし、「アンディ・ウォーホルは銀幕(シルヴァー・スクリーン *ウォーホルは鏡というのに等しい。中立的に時代を映していたという意味もあるのか)」と歌った。一方のホッパーは俳優の傍ら、アンディ以上にアメリカをカメラを通して表現してきた。バスキア役のジェフリー・ライトがカフェに入る2人を見かけ絵を売り込むその時の会話、「この絵は入念に描かれた絵じゃないから5$だね」(ウォーホル)。「じゃ、あんたの絵は入念に描いているのかい?」(J.M.バスキア)。なるほど。80年代NYのDJ文化も垣間見られる。まさにアート&サブカルチャーの時代。その記録(*シュナーベルという渦中の作家が監督なのも真実味がある)。

バスキアの友人がいう。「社交をして有名人と知り合いになれ、そして同じタイプの作品を作り続けろ。有名になったらまた同じ作品を作り続けるんだ」、「機械と闘うな」。このセリフでウォーホル的なアートの在り方もわかる。ポップ・アートが、何を変えたのかが明白だ。つまりエンタープライズの経営者的ものの考え方がアートの世界に導入されている。ニューヨーク画壇の攻防史、自ら登場するシュナーベルの作品世界も理解できる。それはラテン文化のニューヨークへの潜在影響について、とか、批評にさらされるすべてのアートとアートワールドについて描かれている。思ったのはこの時期、アンディ・ウォーホルというのは、公的なイメージは、あるいは本質は「ディズニーの外套を被ったアートのセールスマン」だったのかもしれないと思わせる。この80年代アートワールドに比べると60’sはまだ牧歌的だった。そのくらい時代は、アートシーンは殺伐としている。

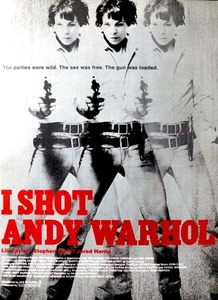

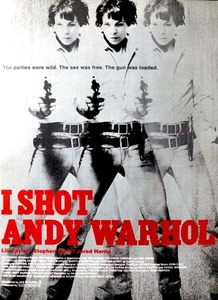

1996年にはもう一本の映画が作られている。「 I SHOT ANDY WARHOL アイ・ショット・アンディ・ウォーホル」(監督・脚本メアリー・ハロン)もアメリカ映画。アンディ・ウォーホルを銃撃して重傷を負わせ、またラディカルなフェミニズム宣言である“SCUM Manifesto”を提唱したヴァレリー・ソラナスの物語である。この映画のヘッドコピーはこうだ。「1968年6月3日、午後4時15分。不世出の天才アーティスト、アンディ・ウォーホルが撃たれた・・・・」。

ソラナスは当時のヴィレッジによくいる過激な主張を持った女性だった。“SCUM=全男性撲殺団(Society for Cutting Up Men)”は、ほとんどソラナス一人の組織だ。「男性の劣性遺伝子」を徹底的に嫌悪している。極端なフェミニズム、ジェンダリズムの持ち主である。

「今や男性の助けなしに(さらに言うと女性の助けもなしに)生殖を行い、女だけを再生産することが技術的に可能になる。すぐにこれをはじめなければならない。男性というものを維持しておくのは、生殖という目的にとって必要かどうかもよくわからない。男性は生物学的には偶発事故である。Y(男性)遺伝子はできそこないのX(女性)遺伝子であり、できそこない染色体なのだ。いうならば、男性はできそこないの女性であり、歩く水子、遺伝子の段階で流産された者なのである。」(ヴァレリー・ソラナス “SCUM Manifesto”より 1968 )

ソラナスは幼少の頃から性的虐待を受けて育ち、男性に恨みを抱く偏向した性格になった。アンディ・ウォーホルが映画製作をしていることを知ったソラナスは、自分の台本を見せるためファクトリーに接近する。ところがアンディはこの台本に興味はなく、受け取ったものの紛失してしまう。それを「自分が利用されている」と考えた彼女は、男性である(*といっても彼はゲイだったという説も存在する)アンディ・ウォーホル殺害計画を立てる、というものだ。1968年にはウォーホルはすでに伝説のシルヴァー・ファクトリーを引き払いユニオン・スクエア・ウェスト33番地にスタジオを移転していた。この映画は比較的忠実にソラナスの生い立ち、なぜウォーホルを射殺しようとしたかまでを丹念に描いている。現在、フェミニズム・アート、あるいはジェンダー・アートといわれるものは、80年代のカリフォルニア、90年代のロンドン(*たとえばトレーシー・エミンやサラ・ルーカス)を経て美術史の重要な一翼を担う概念となったが、60年代にはまだ黒人同様差別の対象になっていた。ソラナスも今日ではフェミニズム運動の先駆者と評価する向きもある。アンディ・ウォーホルのファクトリーというものがオープンハウス的で、来るものを拒まず、自由に出入りさせていたことの弊害のひとつだ。

「みんなは僕がファクトリーの連中を束ねているように思っているけど、実は僕のほうが彼らからインスピレーションをもらっているんだ」(アンディ・ウォーホル)という言葉からも分かるように、ウォーホルは、ファクトリーの人々や考え方も自分のアートにしていた。これなどもファクトリーの人々や現実の出来事(*単なるニュースソース)もロウ→ハイにする彼のハイアート製造法だろう。例の「生け花方式」でもある。それは当時、下手をすれば命を失いかねない大変な危険領域を綱渡りしていた結果だったと確認させる。

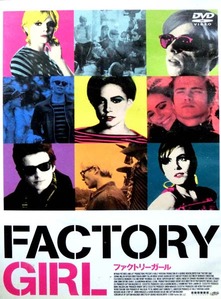

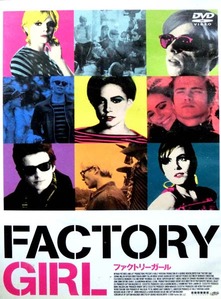

2006年に公開された「ファクトリー・ガールFactory Girl 」(監督ジョージ・ヒッケンルーバー)は、アンディ役のガイ・ピアースがウォーホルに瓜二つというのもあり、イーディー・セジウィック(シエナ・ミラー)もよく雰囲気を出していてウォーホルものでは一番原像に近い気がする。

物語は「60年代ひとりの人間に魅了された。それは恋愛に似た感情だったろう」というウォーホルの言葉で始まる。イーディー・セジウィックは富豪の娘、ニューヨーク1965年、ケンブリッジ美術学校在籍からわずか1年でNYのスターになった。A.W.の60'sのポジションがつぶさに再現されている。シルヴァー・ファクトリーも詳細に描かれる。当時、オックスフォード閥とケンブリッジ閥が存在したNYアート社交界、これが発展してアートワールドとなる。イーディー・セジウィックはギルバート&ジョージに先行するアンディ・ウォーホルのリヴィング・スカルプチャー(生きた彫刻)だった。彼女はそれを望んでいたが画廊デビューはできなかった。女性差別的な当時のアート界で無垢なものが犠牲になった。現在のアートシーンはその反省に立っているともいえるだろう。当時はアヴァンギャルドがシリアスとポップに分離中だった。有名なインタビューの再現シーンも登場する。当時のA.W.の考えが、考えというより、アートに向かう態度がよくわかる。イーディーはボブ・ディランとも接触があり(*映画では盛り上げるために恋愛仕立てにしてあるが、どこまで本当か分からない)、ファクトリーでのウォーホルとディランの邂逅などがハイライトだ。当時ファクトリーの公認カメラマンだったナット・フィンケルスタインによれば、「ニューヨークのアンダーグラウンドを2分するゲルフス組とギベラインズ組みたいなもの」だった両者は出会うのだが、ディランはこの時はウォーホルを認めていなかった。1965年のニューヨーク・シーンというのは20世紀後半の芸術が生成される場として特別な位置にあり、機会があればより深く掘り下げて語ってみたいと思う。

ウォーホルの60年代を研究して忠実に再現されている。結局は生死というシェイクスピア的で重厚な主題にとらわれており、ファクトリーへの批判・不満も描かれている。一筋縄ではいかないところにアンディが存在していたことがよくわかる。60'sを証言集合的に再現したものだといえよう。

ボブ・ディランはこの作品の中で、自身がイーディー・セジウィック堕落の原因にあたるような描写がされているとして公開中止を訴えたが、公開された。その後、ディランの名前がビリー・クィンという架空の名前に変えられた。

あとは、「オースティン・パワーズ Austin Powers: International Man of Mystery」 (1997)やウォーホルは宇宙人だったという「Men in blackメン・イン・ブラック3」(2012)にも登場するがコメディの扱いなので割愛する。

ウォーホルを語るとき、必ず「ウォーホルとは誰か」と問われてきた。メディア上の彼はアーティストというより映画スターやロックスターのように扱われたが、それこそ彼が操作し望んだものだったのではないか。旧来彼の全貌をつかまえようとしても、つねにパラドックスにつきまとわれ、その像はまた反転してしまう。だが、アンディ・ウォーホルはいまや間違いなく美術史上の作家となり存在している。ウォーホルが何をなしたのか、はより未来にならなければ明確化されないのかもしれない。いえることは彼は「アート」というものに対して決して否定的には対処してこなかった、ということだ。それがデュシャンとは異なる点である。やはり「アートワールド」に接合しなければ彼は存在できなかった。むしろアートや芸術というものを口実にしていた何者か、という気さえしてくる。つまり、今日いうところの「アートワールド」こそ、現代美術の存在意義を問うべき最重要の場所だといえるのである。今もこの「芸術、思想の流通フィールド」はフル回転している。そして、アンディ・ウォーホルと自身が虚構に過ぎなかったというアートが存在したのは、芸術の定義をめぐり人生を巻き込んで回転しているそのような幾多の「時代の渦」の只中であった。彼のアートが虚か実かは別にして、ウォーホルの生きた時代(*その時代が彼をつくりだした。レゾンデートルを問われ続けた激しい時代であった。美術史のみの平坦な解釈ではマニュアルのようにフラット化されている。この時代潮流も同時に捉えなければA.W.出現の謎を解くことはできない)を伴い長く語りつがれることだろう。(敬称略)

(もりした たいすけ)

終り

「BASQUIAT」監督:ジュリアン・シュナーベル 発売元:パイオニアLDC

「I SHOT ANDY WARHOLアイ・ショット・アンディ・ウォーホル」監督・脚本:メアリー・ハロン 発売元:20世紀フォックス・ホーム・エンターテイメント・ジャパン

「Factory Girl ファクトリー・ガール」監督:ジョージ・ヒッケンルーバー 発売元:エイベックス・ピクチャーズ

シルヴァー・ファクトリーでのアンディ・ウォーホルとボブ・ディラン(ゼラチン・シルヴァー・プリント1965)撮影:ナット・フィンケルスタイン(筆者蔵)

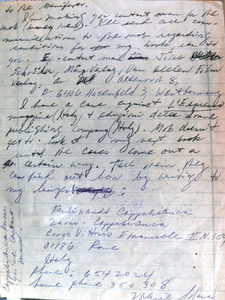

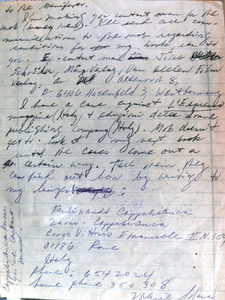

ヴァレリー・ソラナス直筆レター(1980年代)。ローマから投函されている。SCUMマニフェストについても触れらている。(筆者蔵)

●森下泰輔「私の Andy Warhol 体験」

第1回 60年代

第2回 栗山豊のこと

第3回 情報環境へ

第4回 大丸個展、1974年

第5回 アンディ・ウォーホル365日展、1983年まで

第6回 A.W.がモデルの商業映画に見るA.W.現象からフィクションへBack Again

■森下泰輔(Taisuke MORISHITA 現代美術家・美術評論家)

新聞記者時代に「アンディ・ウォーホル展 1983~1984」カタログに寄稿。1993年、草間彌生に招かれて以来、ほぼ連続してヴェネチア・ビエンナーレを分析、新聞・雑誌に批評を提供している。「カルトQ」(フジテレビ、ポップアートの回優勝1992)。ギャラリー・ステーション美術評論公募最優秀賞(「リチャード・エステスと写真以降」2001)。現代美術家としては、 多彩なメディアを使って表現。'80年代には国際ビデオアート展「インフェルメンタル」に選抜され、作品はドイツのメディア・アート美術館ZKMに収蔵。'90年代以降ハイパー資本主義、グローバリゼーション等をテーマにバーコードを用いた作品を多く制作。2010年、平城遷都1300年祭公式招待展示「時空 Between time and space」(平城宮跡)参加。個展は、2011年「濃霧 The dense fog」Art Lab AKIBAなど。Art Lab Group 運営委員。先日、伊藤忠青山アートスクエアの森美術館連動企画「アンディ・ウォーホル・インスパイア展」でウォーホルに関するトークを行った。

*画廊亭主敬白

森下泰輔さんが半年間にわたり、ご自身の体験をもとにウォーホルとその時代を詳細に論じてくれた連載が完結しました。

森下さん、ご苦労さまでした。

ウォーホルについては、故・栗山豊に託された膨大な資料がときの忘れものに残されており、亭主が元気なうちにその始末もつけなければなりません。森下さんたちの協力を得て、新たな企画に取り組みたいと考えております。

画廊は「第25回 瑛九展 瑛九と久保貞次郎」を開催中で、28日まで無休で営業しています。

ところで亭主の故郷群馬の「富岡製糸場と絹産業遺産群」が正式に世界遺産に登録されたました。

以前それに関連しての余話をこのブログで書きましたが、故郷の人々も喜んでいるに違いない。おめでとう。

私のAndy Warhol体験 - その6(最終回)

A.W.がモデルの商業映画に見るA.W.現象からフィクションへBack Again

映画は芸術として残された作品からの解釈のみならず、作家の死後、活動期の作家の人となり、少なくとも世間がいかに見ていたかの例証を提示しうる。また、その時代や作家登場の背景を時間的に空間的に把握できるという利点も有す。ともすれば抽象的なアートワールドというものが映画では描写しやすい。逆にアートワールドの発生が薄いエリアでは芸術家の映画は成立しにくいのである。日本では、戦前・戦中・戦後における藤田嗣治でさえ映画にはなっていない。あるいは岡本太郎や瀧口修造、吉原治良を主人公とした商業映画もない。そこはやはりアメリカである。

アンディ・ウォーホルが大衆向け映画に登場する最初は、「DOORSドアーズ」(1991 アメリカ映画)であった。主演はヴァル・キルマー、監督はオリヴァー・ストーン。これはジム・モリソンを描いた作品だ。確かにジム・モリソンはザ・ドアーズのヴォーカリストだったが、べつにザ・ドアーズは彼だけのバンドではない。だから、このタイトルは厳密にいえば正しいとはいい難い。

1966年、ザ・ドアーズはロサンゼルスのクラブで演奏する。ジムが「親父を殺せ、お袋を犯せ」などと歌ったために出入り禁止となる。だがエレクトラ・レコードのプロデューサーに気に入られ、レコーディングをすることになる。1967年、彼らはニューヨークで人気番組「エド・サリバン・ショー」に出演することになるが、放送禁止の歌詞を変更せずに歌ってしまう。この後、ジムとアンディ・ウォーホルとの出会いとファクトリーでのパーティー・シーンが登場する。

現実の1967年、アンディ・ウォーホルは、依然シルヴァー・ファクトリーにいた。「自画像」シリーズのキャンバスを制作するものの、映画製作に主力を移していた時期だ。映画「ドアーズ」に登場するウォーホルは、得体のしれないどこか不気味な存在として描かれている。ヴェルヴェットの生演奏が響き渡るなかで行われるファクトリーのドラッグ・パーティーもどちらかといえば1965~1966年初期あたりの雰囲気で描かれている。人々はいう。「アンディ・ウォーホル自体がアートだ」。彼のカリスマ性はまさにポップの司祭にふさわしい描かれ方だ。このあたりは事実だろう。ウォーホルが酩酊状態のジムに、「この電話は天国にかけられるそうだ。僕には神様は必要ないから君にあげるよ」というシーンは演出じみている。しかし、ここでのウォーホルの雰囲気こそ、東京で私が60年代後期に捉えていたウォーホルのイメージとぴたり重なる。ということは少なくとも1965年のアンディ・ウォーホルはニューヨークにとっても同様なイメージだったのだ。実際には1967年のアンディ・ウォーホルは少しビジネスライクになっていた。この期の彼を「POPism」から引用してみよう。

「その夏(*1967年8月)はずっとビートルズの「サージェント・ペパー」がはやっていた。そしてそのときは「サージェント・ペパー」のジャケット(*ミリタリースタイルの上着)が男の子たちのふつうの制服だった。(中略)ジム(*モリソン)は「ザ・シーン」で演奏するためちょうど街(*ニューヨーク)に来ており、ぼくらの映画「アイ、ア・マン」に出ることになっていた。」(アンディ・ウォーホル、パット・ハケット共著 高島平吾訳「POPism」リブロポート刊 1992(原著1980)P305 )

ここでは、カリフォルニアのヒッピー文化がニューヨークにも影響を及ぼしていたこと、アンディがリムジンを借りるとヒッピーたちから体制的だと批判されたこと、ドアーズ「ライト・マイ・ファイアー(*邦題:ハートに火をつけて)」がそこここでなっていたこと、ニコがジム・モリソンとならウォーホル映画で共演してもいいといっていたこと、などが挙げられている。だが、結局、ジム・モリソンは「アイ、ア・マン」(*この映画にはあとに言及するヴァレリー・ソラナスも出演していた)には出演できなかった。ゆえに映画「ドアーズ」のアンディ・ウォーホルとの遭遇シーンはたぶんにフィクションであると思われる。

ウォーホルをモデルにした映画は時代で分類できる。ビジネスアート以前なのか以後なのか、以前ではビジネスそのものがコンセプトになっていたが、以降ではそのまんまビジネスになっている、という形でアンディ・ウォーホルは描かれている。

「BASQUIAT」(1996年 監督ジュリアン・シュナーベル)を見てみよう。この映画の舞台、80年代が遠い過去に思える。情報化時代はウォーホルの当時よりさらに同時多発的に拡張をしている。ために時代が情報を消費するための演算速度が加速し、現在の1年は20年前よりも長くなっている。したがってウォーホルより最近なのにバスキア、ヘリングはもはや遠い伝説に思えるのだ。デヴィッド・ボウイがアンディ・ウォーホル役、スイスの画商ビショップベルガーに今は亡きデニス・ホッパー、ボウイはアンディを歌にし、「アンディ・ウォーホルは銀幕(シルヴァー・スクリーン *ウォーホルは鏡というのに等しい。中立的に時代を映していたという意味もあるのか)」と歌った。一方のホッパーは俳優の傍ら、アンディ以上にアメリカをカメラを通して表現してきた。バスキア役のジェフリー・ライトがカフェに入る2人を見かけ絵を売り込むその時の会話、「この絵は入念に描かれた絵じゃないから5$だね」(ウォーホル)。「じゃ、あんたの絵は入念に描いているのかい?」(J.M.バスキア)。なるほど。80年代NYのDJ文化も垣間見られる。まさにアート&サブカルチャーの時代。その記録(*シュナーベルという渦中の作家が監督なのも真実味がある)。

バスキアの友人がいう。「社交をして有名人と知り合いになれ、そして同じタイプの作品を作り続けろ。有名になったらまた同じ作品を作り続けるんだ」、「機械と闘うな」。このセリフでウォーホル的なアートの在り方もわかる。ポップ・アートが、何を変えたのかが明白だ。つまりエンタープライズの経営者的ものの考え方がアートの世界に導入されている。ニューヨーク画壇の攻防史、自ら登場するシュナーベルの作品世界も理解できる。それはラテン文化のニューヨークへの潜在影響について、とか、批評にさらされるすべてのアートとアートワールドについて描かれている。思ったのはこの時期、アンディ・ウォーホルというのは、公的なイメージは、あるいは本質は「ディズニーの外套を被ったアートのセールスマン」だったのかもしれないと思わせる。この80年代アートワールドに比べると60’sはまだ牧歌的だった。そのくらい時代は、アートシーンは殺伐としている。

1996年にはもう一本の映画が作られている。「 I SHOT ANDY WARHOL アイ・ショット・アンディ・ウォーホル」(監督・脚本メアリー・ハロン)もアメリカ映画。アンディ・ウォーホルを銃撃して重傷を負わせ、またラディカルなフェミニズム宣言である“SCUM Manifesto”を提唱したヴァレリー・ソラナスの物語である。この映画のヘッドコピーはこうだ。「1968年6月3日、午後4時15分。不世出の天才アーティスト、アンディ・ウォーホルが撃たれた・・・・」。

ソラナスは当時のヴィレッジによくいる過激な主張を持った女性だった。“SCUM=全男性撲殺団(Society for Cutting Up Men)”は、ほとんどソラナス一人の組織だ。「男性の劣性遺伝子」を徹底的に嫌悪している。極端なフェミニズム、ジェンダリズムの持ち主である。

「今や男性の助けなしに(さらに言うと女性の助けもなしに)生殖を行い、女だけを再生産することが技術的に可能になる。すぐにこれをはじめなければならない。男性というものを維持しておくのは、生殖という目的にとって必要かどうかもよくわからない。男性は生物学的には偶発事故である。Y(男性)遺伝子はできそこないのX(女性)遺伝子であり、できそこない染色体なのだ。いうならば、男性はできそこないの女性であり、歩く水子、遺伝子の段階で流産された者なのである。」(ヴァレリー・ソラナス “SCUM Manifesto”より 1968 )

ソラナスは幼少の頃から性的虐待を受けて育ち、男性に恨みを抱く偏向した性格になった。アンディ・ウォーホルが映画製作をしていることを知ったソラナスは、自分の台本を見せるためファクトリーに接近する。ところがアンディはこの台本に興味はなく、受け取ったものの紛失してしまう。それを「自分が利用されている」と考えた彼女は、男性である(*といっても彼はゲイだったという説も存在する)アンディ・ウォーホル殺害計画を立てる、というものだ。1968年にはウォーホルはすでに伝説のシルヴァー・ファクトリーを引き払いユニオン・スクエア・ウェスト33番地にスタジオを移転していた。この映画は比較的忠実にソラナスの生い立ち、なぜウォーホルを射殺しようとしたかまでを丹念に描いている。現在、フェミニズム・アート、あるいはジェンダー・アートといわれるものは、80年代のカリフォルニア、90年代のロンドン(*たとえばトレーシー・エミンやサラ・ルーカス)を経て美術史の重要な一翼を担う概念となったが、60年代にはまだ黒人同様差別の対象になっていた。ソラナスも今日ではフェミニズム運動の先駆者と評価する向きもある。アンディ・ウォーホルのファクトリーというものがオープンハウス的で、来るものを拒まず、自由に出入りさせていたことの弊害のひとつだ。

「みんなは僕がファクトリーの連中を束ねているように思っているけど、実は僕のほうが彼らからインスピレーションをもらっているんだ」(アンディ・ウォーホル)という言葉からも分かるように、ウォーホルは、ファクトリーの人々や考え方も自分のアートにしていた。これなどもファクトリーの人々や現実の出来事(*単なるニュースソース)もロウ→ハイにする彼のハイアート製造法だろう。例の「生け花方式」でもある。それは当時、下手をすれば命を失いかねない大変な危険領域を綱渡りしていた結果だったと確認させる。

2006年に公開された「ファクトリー・ガールFactory Girl 」(監督ジョージ・ヒッケンルーバー)は、アンディ役のガイ・ピアースがウォーホルに瓜二つというのもあり、イーディー・セジウィック(シエナ・ミラー)もよく雰囲気を出していてウォーホルものでは一番原像に近い気がする。

物語は「60年代ひとりの人間に魅了された。それは恋愛に似た感情だったろう」というウォーホルの言葉で始まる。イーディー・セジウィックは富豪の娘、ニューヨーク1965年、ケンブリッジ美術学校在籍からわずか1年でNYのスターになった。A.W.の60'sのポジションがつぶさに再現されている。シルヴァー・ファクトリーも詳細に描かれる。当時、オックスフォード閥とケンブリッジ閥が存在したNYアート社交界、これが発展してアートワールドとなる。イーディー・セジウィックはギルバート&ジョージに先行するアンディ・ウォーホルのリヴィング・スカルプチャー(生きた彫刻)だった。彼女はそれを望んでいたが画廊デビューはできなかった。女性差別的な当時のアート界で無垢なものが犠牲になった。現在のアートシーンはその反省に立っているともいえるだろう。当時はアヴァンギャルドがシリアスとポップに分離中だった。有名なインタビューの再現シーンも登場する。当時のA.W.の考えが、考えというより、アートに向かう態度がよくわかる。イーディーはボブ・ディランとも接触があり(*映画では盛り上げるために恋愛仕立てにしてあるが、どこまで本当か分からない)、ファクトリーでのウォーホルとディランの邂逅などがハイライトだ。当時ファクトリーの公認カメラマンだったナット・フィンケルスタインによれば、「ニューヨークのアンダーグラウンドを2分するゲルフス組とギベラインズ組みたいなもの」だった両者は出会うのだが、ディランはこの時はウォーホルを認めていなかった。1965年のニューヨーク・シーンというのは20世紀後半の芸術が生成される場として特別な位置にあり、機会があればより深く掘り下げて語ってみたいと思う。

ウォーホルの60年代を研究して忠実に再現されている。結局は生死というシェイクスピア的で重厚な主題にとらわれており、ファクトリーへの批判・不満も描かれている。一筋縄ではいかないところにアンディが存在していたことがよくわかる。60'sを証言集合的に再現したものだといえよう。

ボブ・ディランはこの作品の中で、自身がイーディー・セジウィック堕落の原因にあたるような描写がされているとして公開中止を訴えたが、公開された。その後、ディランの名前がビリー・クィンという架空の名前に変えられた。

あとは、「オースティン・パワーズ Austin Powers: International Man of Mystery」 (1997)やウォーホルは宇宙人だったという「Men in blackメン・イン・ブラック3」(2012)にも登場するがコメディの扱いなので割愛する。

ウォーホルを語るとき、必ず「ウォーホルとは誰か」と問われてきた。メディア上の彼はアーティストというより映画スターやロックスターのように扱われたが、それこそ彼が操作し望んだものだったのではないか。旧来彼の全貌をつかまえようとしても、つねにパラドックスにつきまとわれ、その像はまた反転してしまう。だが、アンディ・ウォーホルはいまや間違いなく美術史上の作家となり存在している。ウォーホルが何をなしたのか、はより未来にならなければ明確化されないのかもしれない。いえることは彼は「アート」というものに対して決して否定的には対処してこなかった、ということだ。それがデュシャンとは異なる点である。やはり「アートワールド」に接合しなければ彼は存在できなかった。むしろアートや芸術というものを口実にしていた何者か、という気さえしてくる。つまり、今日いうところの「アートワールド」こそ、現代美術の存在意義を問うべき最重要の場所だといえるのである。今もこの「芸術、思想の流通フィールド」はフル回転している。そして、アンディ・ウォーホルと自身が虚構に過ぎなかったというアートが存在したのは、芸術の定義をめぐり人生を巻き込んで回転しているそのような幾多の「時代の渦」の只中であった。彼のアートが虚か実かは別にして、ウォーホルの生きた時代(*その時代が彼をつくりだした。レゾンデートルを問われ続けた激しい時代であった。美術史のみの平坦な解釈ではマニュアルのようにフラット化されている。この時代潮流も同時に捉えなければA.W.出現の謎を解くことはできない)を伴い長く語りつがれることだろう。(敬称略)

(もりした たいすけ)

終り

「BASQUIAT」監督:ジュリアン・シュナーベル 発売元:パイオニアLDC

「I SHOT ANDY WARHOLアイ・ショット・アンディ・ウォーホル」監督・脚本:メアリー・ハロン 発売元:20世紀フォックス・ホーム・エンターテイメント・ジャパン

「Factory Girl ファクトリー・ガール」監督:ジョージ・ヒッケンルーバー 発売元:エイベックス・ピクチャーズ

シルヴァー・ファクトリーでのアンディ・ウォーホルとボブ・ディラン(ゼラチン・シルヴァー・プリント1965)撮影:ナット・フィンケルスタイン(筆者蔵)

ヴァレリー・ソラナス直筆レター(1980年代)。ローマから投函されている。SCUMマニフェストについても触れらている。(筆者蔵)

●森下泰輔「私の Andy Warhol 体験」

第1回 60年代

第2回 栗山豊のこと

第3回 情報環境へ

第4回 大丸個展、1974年

第5回 アンディ・ウォーホル365日展、1983年まで

第6回 A.W.がモデルの商業映画に見るA.W.現象からフィクションへBack Again

■森下泰輔(Taisuke MORISHITA 現代美術家・美術評論家)

新聞記者時代に「アンディ・ウォーホル展 1983~1984」カタログに寄稿。1993年、草間彌生に招かれて以来、ほぼ連続してヴェネチア・ビエンナーレを分析、新聞・雑誌に批評を提供している。「カルトQ」(フジテレビ、ポップアートの回優勝1992)。ギャラリー・ステーション美術評論公募最優秀賞(「リチャード・エステスと写真以降」2001)。現代美術家としては、 多彩なメディアを使って表現。'80年代には国際ビデオアート展「インフェルメンタル」に選抜され、作品はドイツのメディア・アート美術館ZKMに収蔵。'90年代以降ハイパー資本主義、グローバリゼーション等をテーマにバーコードを用いた作品を多く制作。2010年、平城遷都1300年祭公式招待展示「時空 Between time and space」(平城宮跡)参加。個展は、2011年「濃霧 The dense fog」Art Lab AKIBAなど。Art Lab Group 運営委員。先日、伊藤忠青山アートスクエアの森美術館連動企画「アンディ・ウォーホル・インスパイア展」でウォーホルに関するトークを行った。

*画廊亭主敬白

森下泰輔さんが半年間にわたり、ご自身の体験をもとにウォーホルとその時代を詳細に論じてくれた連載が完結しました。

森下さん、ご苦労さまでした。

ウォーホルについては、故・栗山豊に託された膨大な資料がときの忘れものに残されており、亭主が元気なうちにその始末もつけなければなりません。森下さんたちの協力を得て、新たな企画に取り組みたいと考えております。

画廊は「第25回 瑛九展 瑛九と久保貞次郎」を開催中で、28日まで無休で営業しています。

ところで亭主の故郷群馬の「富岡製糸場と絹産業遺産群」が正式に世界遺産に登録されたました。

以前それに関連しての余話をこのブログで書きましたが、故郷の人々も喜んでいるに違いない。おめでとう。

コメント